电子商务能促进农村脱贫减贫吗?

——基于贫困户与非贫困户的比较

李连梦,吴 青

(对外经济贸易大学 国际经济贸易学院,北京 100029)

引 言

电子商务已成为转变农村经济发展方式、优化产业结构、促进商贸流通、带动创新就业、增加农民收入的重要动力,电商扶贫已经被纳入中国脱贫攻坚总体部署和工作体系。电商扶贫集产业扶贫、消费扶贫和金融扶贫于一身,已经成为新时期政府精准扶贫的重要途径。自2014年起农村电商已经连续六年出现在中央一号文件,2019年中央一号文件强调“继续开展电子商务进农村综合示范,实施‘互联网+’农产品出村进城工程”;2019年的两会期间,李克强总理指出要“发展消费新业态新模式,促进线上线下消费融合发展,健全农村流通网络,支持电商和快递发展。”

学者们对电子商务与农村发展的研究主要集中于以下几个方面:(1)电子商务与经济增长。张俊英等(2019)以腾讯研究院公布的“互联网+”指数衡量电子商务,研究发现电子商务对经济增长存在显著的空间溢出效应[1];黄漫宇、李纪桦(2019)研究发现电子商务可以促进城乡商贸流通一体化,促进农村经济增长[2];(2)电子商务与农村消费。刘根荣(2017)指出电子商务可以通过改变农村居民消费结构、减少供求矛盾、推动网络金融发展等方式,直接促进农村消费增长,还可以通过改变传统农产品销售模式、改变传统生产方式、带动农村创业、推动农村基础设施建设等方面促进农村收入增长,进而间接促进农村消费[3];(3)电子商务与农村创业。周应恒、刘常瑜(2018)基于社会资本、经营条件、市场环境的理论框架探究产业基础不同的两类“淘宝村”创业聚集现象的成因[4];王金杰和李启航(2017)利用阿里巴巴电子商务发展指数(a-EDI)研究发现电子商务可以削弱教育对农村居民创业选择的影响[5];王金杰等(2019)研究发现电子商务显著促进了农村居民的创业选择、创业投资及雇佣规模[5];(4)电子商务与农民收入增长。李琪等(2019)基于浙江省11个地级市的数据研究发现电子商务可直接增加农民收入,也可以通过空间溢出效应间接促进农民收入增加[7];刘亚军和储新民(2017)基于中国“淘宝村”的产业演化规律,认为电子商务可以增加农民收入[8];Seamus(2005)指出电子商务可以打破地理不利条件的限制,使农民成为更有效的市场参与者[9];Shimamoto et al.(2015)认为电子商务本质就是利用现代信息科技服务农业,进而增加农产品的销量,改善农民福利[10];(5)电子商务与农村扶贫。唐红涛等(2018)指出电子商务可以通过财政投入、人力资本两个中介变量来影响农村扶贫效率[11];Bertschek(2016)指出中国“淘宝村”在减少贫困和促进落后地区农民收入增长方面发挥了重要作用[12];方莹(2019)指出电子商务进农村是促进精准扶贫与乡村振兴有机结合的重要手段,但贫困地区自身发展能力和资源配置效率有限,需要政府进一步推进贫困地区电子商务发展[13]。

现有研究视角多集中于电子商务与农村经济发展或农民收入、消费增加,针对电子商务与农村贫困户群体的研究较为少见;探究电子商务能否缩小贫困户与非贫困户的收入差距的相关研究并不多见;探究电子商务与政府提供的扶贫项目之间的相互作用的研究也不多见。基于此,本文采用2016年中山大学劳动力动态调查数据(CLDS),将农村样本分为贫困户和非贫困户两组,从收入增长与收入差距缩小两方面研究电子商务对农村脱贫减贫的作用,并进一步探究中国政府为贫困户提供的扶贫项目与电子商务之间的相互促进作用。

一、理论分析与研究假设

从直接影响看,电子商务可以实现产销对接,促进农产品流通和销售,通过“农产品进城”直接增加农村居民(包括贫困户和非贫困户)收入。一方面,农产品价格除了受供需因素影响外,还受到销售渠道、中间商等因素影响(孙浦阳等,2017)[14],而电子商务实现产销对接,没有中间商赚差价,从而节省农产品流通和销售成本,增加农民收入;另一方面,对于单个农户来说,农产品市场近似于完全竞争市场,农民是价格的接收者,话语权较少(董晓霞等,2011)[15],而电子商务为农产品销售提供网上平台,从而改变农民作为“价格接受者”的被动地位,直接促进农民收入增加。

从间接影响看,电子商务还可以通过以下途径影响农民收入:(1)电子商务减少中间环节,降低农产品价格,增加城镇居民消费(李勇坚,2014)[16];(2)电子商务促进农村互联网、物流等基础设施完善,减轻农村“孤岛”问题(Yang et al.,2007)[17],农民可以及时了解生产需求和价格信息(何学松和孔荣,2019)[18];(3)电子商务促进区域经济发展(余益民等,2018)[19],提升企业的生产效率和经营绩效(Ferguson et al.,2010)[20],单个个体可以在参与中分享增长福利和经济溢出效应(Georgiou,2009;Qu et al.,2014)[21-22];(4)电子商务提供更多就业岗位和创业机会,农民可以通过在电商平台开网店(Carmen et al.,2016)[23]、参与电商产业链(曾亿武等,2016)[24]等方式提高收入;(5)基于电子商务衍生的金融服务可以为农民缓解融资约束,促进生产和发展(朱俊奇等,2017)[25]。农村贫困群体作为农民中的弱势群体,也有机会参与电子商务和电商产业链,直接或间接分享电子商务发展红利,通过电子商务实现脱贫致富。基于此,本文提出假设:

H1:电子商务可以促进农民收入增长

H1a:电子商务可以促进农村贫困户、非贫困户收入增长

电子商务进农村可以给农村各个群体带来均等的产业、就业机会,但电子商务对贫困户与非贫困收入增加效应可能并不一致。一方面,农村贫困户存在自我发展能力差、技能缺乏、资金短缺、劳动能力差、脱贫意愿低等问题,制约了贫困户对电子商务的利用(林广毅,2016)[26];但另一方面,农村贫困户在“精准扶贫”的背景下获得了更多政府、企业以及其他社会力量的帮扶,在就业培训、产业培育、资金支持等项目帮扶下,贫困户内生发展能力得以提高(陈前恒,2008)[27]。鉴于国家对精准扶贫的重视程度,对电商扶贫等项目的投入力度,本文认为贫困户在社会各群体的帮扶下,直接或间接参与电子商务和电商产业链的能力得以提高,有能力抓住电子商务发展机遇,实现收入增长,从而缩小贫困户与非贫困户之间的收入差距。

政府扶贫项目可以促使贫困户走出“贫困陷阱”,实现良性循环。中国脱贫项目总体来说可以分为七大类,分别为产业发展类、农村基础设施类、教育扶持类、能力建设类、金融扶持类、兜底保障类、生态保护建设类、异地搬迁等。国家转变传统的扶贫理念,扶贫开发工作由“输血式”转变为“造血式”,中央和各级省政府投入大量的财政专项扶贫资金,用于农村特色产业发展、农村基础设施建设等项目。基础设施的改善、产业的发展又可以促进电子商务发展,从而进一步提高农民收入。也就是说,政府的扶贫项目可以与电子商务相互配合,形成良性互动,共同促进贫困户收入增长。基于此,本文提出假设:

H2:电子商务可以缩小农村贫困户与非贫困之间的收入差距

H3:政府扶贫项目可以与电子商务形成良性互动,正向影响贫困户收入

二、研究设计与数据来源

(一)研究设计

我们参考程名望等(2014)[28]的研究,构建模型(1)考察电子商务对农村总样本、贫困户以及非贫困户分组样本的收入增加和收入差距的影响,具体模型如下:

income=a0+a1e_com+akΣ17k=2xk+ε

(1)

其中,模型被解释变量income为农户人均纯收入的对数,本文对农户人均纯收入数据按分位数界限0.025进行双侧缩尾以降低极端值对研究结果的影响,同时,对数据取对数以减弱异方差;核心解释变量e_com为电子商务的发展程度,二级指标包括电商应用指数e_com1、电商服务指数e_com两类,分别表示一个地区电子商务应用能力(网商和网购)和电子商务服务能力(交易、支付、快递和衍生服务);影响农民收入增长的因素主要有物质资产、家庭债务、职业与行业、区域经济发展水平、家庭特征等,因此,本文的控制比例X选取如下:

(1)物质资本。取人均耕地面积land(亩/人),以家庭拥有的耕地(包括旱地、水田和水浇地)的总面积与家庭总人口数比值表示;人均生产性资产值P_asset(千元/人),以家庭购买拖拉机、大型农机具(如收割机、插秧机、播种机、大型联合收割机等)的总花费和用于生产的牲畜(如牛、马、骡子、驴等)总价值之和与家庭总人口数比值表示;非生产性资产值N_asset(千元/人),以购买汽车、摩托车的总花费与家庭总人口数的比值表示;

(2)家庭债务。借出的资金lend(千元/人),以家庭借出去给别人,且尚未收回的钱与家庭总人口比值表示;借入的资金load(千元/人),以家庭到目前为止欠钱的金额与家庭总人口数比值表示;

(3)职业与行业。家庭主营主业farm(农业=0,非农=1),农业收入占家庭总收入的比例大于等于0.5代表家庭主营为农业,赋值为0,占比低于0.5代表家庭主营为非农业,赋值为1;非农户籍成员比例census(%),以家庭中非农户籍成员的人数与家庭总人口数比值表示;

(4)区域经济。村人均纯收入v_income(千元),以家庭所在村的人均纯收入表示;省农村居民人均可支配收入p_income(千元),以家庭所在省农村居民人均可支配收入表示;

(5)家庭特征。孩童抚养比child以家庭中15岁及15岁以下孩子数量占家庭总人口比重表示;老人抚养比old以家庭中65岁以上老人数量占家庭总人口比重表示;党员party以家庭成员中是否有党员表示,有党员=1,无党员=0;户主性别gender以家庭户主的性别表示,男性=1,女性=0;户主年龄age(岁)和户主年龄的平方age2,分别以家庭户主在2015年的实际年龄和实际年龄的平方表示;户主教育程度edu以家庭户主教育程度表示,包括未上过学=1、小学/私塾=2、初中=3、普通高中=4、职业高中=5、技校=6、中专=7、大专=8、大学本科=9、研究生=10;样本中极少数户主的教育类型为其他=99,本文将其匹配为同村同年龄段的人群平均教育程度,以降低极端值影响。

为了进一步考察政府扶贫项目能否与电子商务形成良性互动,本文将电子商务与政府扶助项目的交乘项引入模型进行研究,具体模型如下:

income=a0+a1e_com+a2e_com*project+akΣ18k=3xk+ε

(2)

其中,解释变量project为政府为贫困户提供的扶贫项目。在CLDS数据中,政府给予贫困群体的扶贫项目主要有就业技能培训19户、劳动力转移就业11户、产业扶贫29户、危房改造61户、医疗救助98户、教育扶贫44户、异地搬迁4户、低保193户、其他42户,其他项目主要包括五保户、残疾人补助、老年补助、食物补助、金融贴息贷款、政府发放救济等。由于异地搬迁仅有4户农民,不具有代表性,因而样本选取除异地搬迁项目之外的所有扶贫项目。其他变量的选取与模型(1)相同。

(二)数据来源

1.家庭层面的微观数据来源于2016年中山大学劳动力动态调查数据(CLDS):该数据是由中山大学社会科学调查中心发起,通过对中国城市和农村的村居进行两年一次的追踪调查,建立了以15-64岁的劳动年龄人口为调查对象的综合性数据库,具有覆盖议题广泛、代表层次多样、抽样设计科学等特点。2016年CLDS覆盖了中国的29个省市(港澳台、西藏和海南除外),统计了2015年城市和农村社区的基本情况,本文仅选取农村社区数据进行研究,其中上海市、青海省并未统计农村社区数据。对样本进行筛选后获得了来自27个省、165个地级行政区、188个村、5661户农户的截面数据。

2.电子商务的发展程度数据来源于阿里巴巴城市级别电子商务发展指数(aEDI-city):该指数基于阿里巴巴平台海量数据编制,能直观反映区域电子商务发展水平,指数的取值范围介于0~100之间,分值越高,说明该地区电子商务发展情况越好;阿里巴巴电子商务发展指数编制注重与时俱进,其二级指标、范围及权重一直随时代的变化而调整,2015年公布的城市级别电子商务发展指数的指标体系见表1,计算方法:电商发展指数=电商应用指数×0.5+电商服务指数×0.5=(网商指数×0.5+网购指数×0.5)×0.5+(电商交易服务指数×0.3+电商支付服务指数×0.2+电商快递服务指数×0.3+电商衍生服务指数×0.2)×0.5。

由于除2015年之外的其他年份仅公开部分数据,无法获取全面的数据信息,因此本文仅选取2015年公布的2014年相关数据。农业生产具有周期性特征,且周期较长,大多需要数月到一年,甚至更长时间,滞后一期的数据能更好反映电子商务对农民收入的影响。

3.省农村居民人均可支配收入数据来源于中国统计年鉴(2016)。

4.地级市的支付宝账户覆盖广度指数(工具变量)来源于北京大学发布的数字普惠金融指数,该指数的覆盖广度数据以支付宝账户为基础进行编制,子指标包括每万人拥有的支付宝账户数量、支付宝绑卡用户比例、平均支付宝账户绑定银行卡数量等。

表1 阿里巴巴电子商务发展指数的指标体系

资料来源:阿里研究院

表2 描述性统计与显著性检验

(三)贫困户与非贫困户的界定

贫困户的划分依据主要有两类:一是以我国当年的农村贫困线为划分依据,将农户分为贫困户与非贫困户。2015年我国国家标准的农村贫困线为2 800元,因此,本文以2 800元为界限,将农村人均收入大于等于2 800元的农户划分为非贫困户(4 050户),低于2800元的划分为贫困户(1 611户);二是根据政府审核和公示的贫困家庭,将农户分为非贫困户(4 700户)和贫困户(961户)。按照国家规定,农村家庭人均收入低于一定水平可以申请贫困户,需要填写《贫困手册》,经过村委民主评议、公示、乡镇政府审核后称为贫困家庭,值得注意的是样本中的贫困家庭并未全部获得政府扶贫项目帮扶。本文以第一组分类方式得到的分组样本做计量研究,以第二组分类方式得到的分组样本做稳健性检验。

三、研究结果

(一)描述性统计分析

对农户、非贫困户和贫困户的描述性统计以及显著性检验结果如表2所示。由结果可以得出贫困户具有以下特点:(1)贫困户的人均收入较低。2015年,中国农户的人均收入的均值为9 833元,非贫困户的人均收入平均值为13 214元,而贫困户人均收入平均值仅为1 333元,存在显著差异;(2)贫困户所在地的电子商务发展水平较低。非贫困户所在地的电子商务发展指数、电商应用指数、电商服务指数平均值分别为6.48、8.73、4.23,而贫困户则分别为4.61、6.88、2.34;(3)贫困户拥有的物质资产较少。贫困户拥有的人均耕地为1.18亩、人均生产性资产400元、人均非生产性资产730元,均显著低于非贫困户,尤其是生产性资产和非生产性资产的拥有量,远低于非贫困户;(4)贫困户债务量较小,但净债务量(借入资金—借出资金)与非贫困户持平。贫困户借出去的资金和借入的资金人均分别为90和3 430元,均显著低于非贫困户。贫困户本身的收入和资本积累不高,可供借出的资金有限;由于金融排斥的存在,贫困户借钱的渠道有限,借入的资金量也较低;(5)贫困户对农业依赖性强。主营农业的贫困户家庭占比高达0.47,而非贫困家庭占比仅为0.27,贫困户要显著高于非贫困户;贫困户中非农业户籍成员占比显著低于非贫困户;(6)贫困户居住地的经济发展水平较低。贫困户居住的村人均收入和省农村人均可支配收入分别为770元和11 000元,要远低于非贫困户的11 400元和12 300元,这表明贫困户多居住于经济落后的村落和省份;(7)贫困户家庭特征更为脆弱。贫困户的养老负担更重,65岁老年人占比高达0.21,显著高于非贫困户的0.12,且贫困户的户主平均年龄为58.29岁,显著高于非贫困户的51.56岁;贫困户的户主平均教育程度、党员家庭要显著低于非贫困户。但值得注意的是,贫困户与非贫困户的15岁及15岁以下孩子占比均为0.14,且户主性别方面也都以男性为主,这两方面两者没有显著差异。综上可以看出,农村贫困问题已经不单是收入低的问题,而是物质资本、金融资源、区域经济、老龄化等方面的多维贫困。

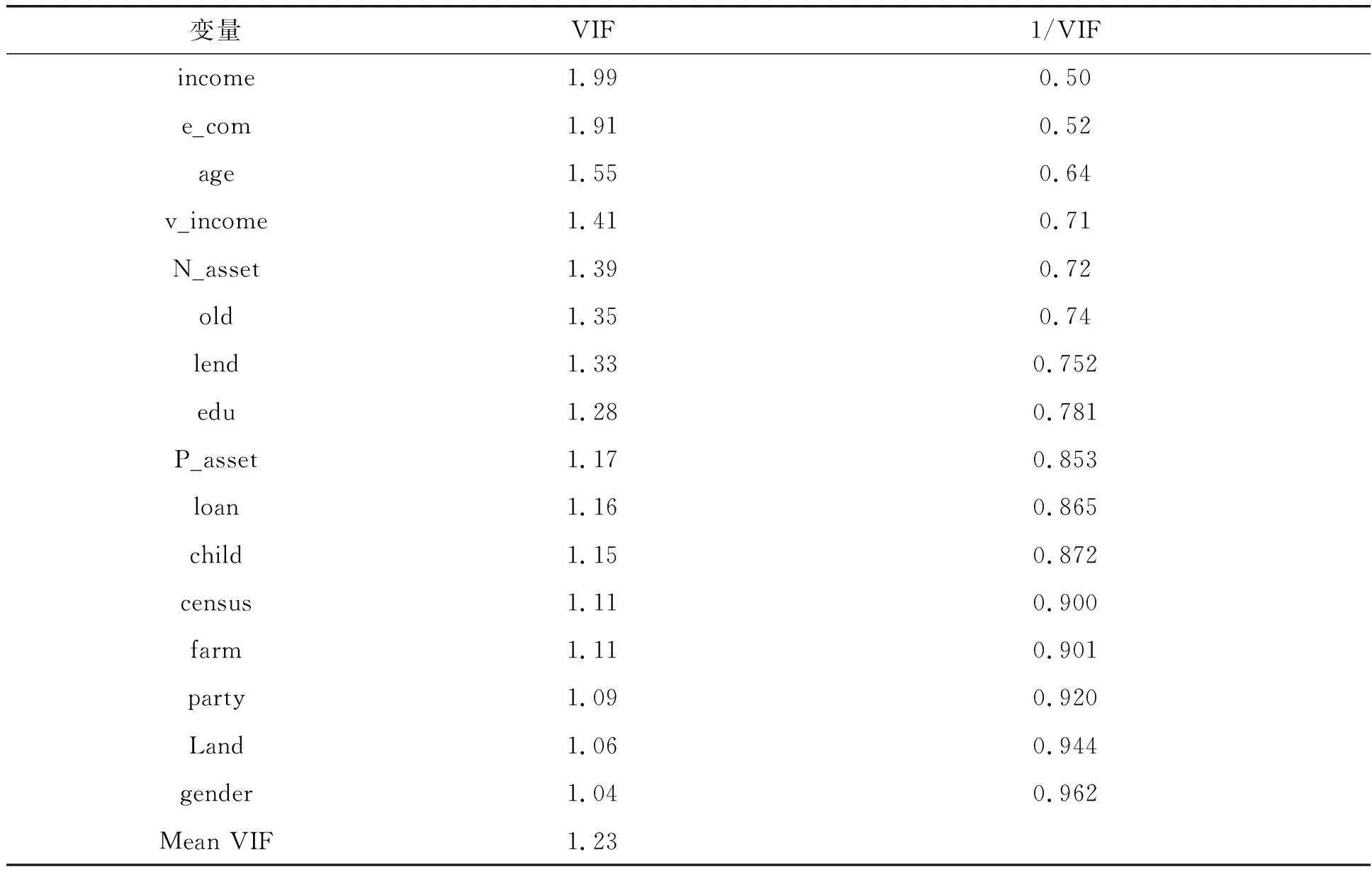

(二)相关性和共线性分析

为了探究电子商务对农村居民人均收入的影响,本文控制变量选取尽量全面,这样解释变量间就可能存在过高的相关性和共线性。因此,论文对各变量进行相关性检验和共线性检验,检验结果如表3和表4所示。所有解释变量间均不存在严重的相关性和共线性。

(三)回归结果

本文使用2015年的横截面数据,为了尽量减少异方差对结果的影响,所有模型均在聚类稳健标准误差下进行OLS回归,同时,所有模型据均对省份变量进行控制,以减少计量偏差。

1.电子商务对农村居民人均收入的影响

运用模型(1)对农户样本进行回归可知,电子商务的总指数、电商应用指数、电商服务指数均与农民人均收入显著正相关,与假设H1一致,电子商务发展确实有利于增加农民收入,政府应继续大力推动电子商务进农村,让农村居民有机会参与电子商务,分享电商发展红利。

表3 相关性检验

表4 共线性检验

表5 电子商务对农村居民人均收入的回归结果

***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1,括号里数值为P值

由表5的研究结果还可以看出,农民人均收入与其拥有的物质资本、职业与行业、区域经济的发展水平、家庭特征密切相关,具体而言,物质资本如人均耕地、生产性资产、非生产性资产与人均收入呈正相关关系;职业与行业如家庭主营农业、农业户籍占比与人均收入呈负相关关系(变量census为非农户籍占比);区域经济发展水平如村人均收入、省农村居民人均可支配收入与人均收入呈正相关关系;家庭特征中15岁孩子占比、65岁老人占比、户主年龄均与人均收入呈负相关关系,而有无党员和户主教育程度与农户人均收入呈正相关关系。

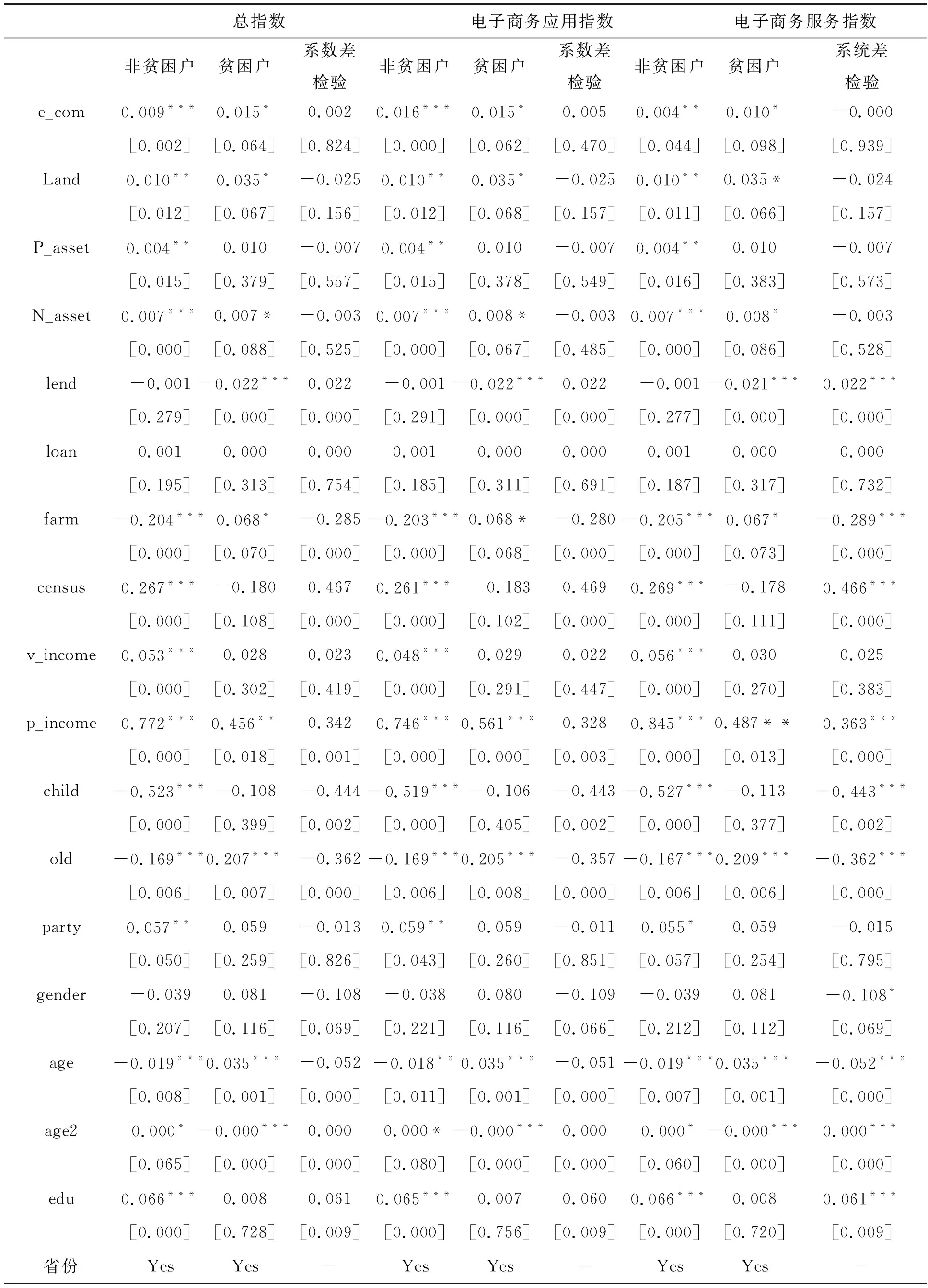

2.电子商务对贫困户与非贫困户人均收入、收入差距的影响

本文运用模型(1)探究电子商务对农村脱贫减贫的影响,同时,为了探究电子商务对贫困户和非贫困户收入差距影响,本文对贫困户与非贫困户的系数差显著性进行检验。“系数差”可以表示电子商务对贫困户与非贫困户收入水平的边际贡献率差异(高梦滔和姚洋,2006)[29],如果系数差检验结果不显著,那么电子商务对两组样本的收入影响没有显著差异;反之,如果系数差检验结果显著,那么电子商务对两组样本的收入差距有显著作用,若系数差大于0,则加剧了两组间的收入差距,若系数差小于0,则缩小了两组之间的收入差距。回归结果和系数差检验结果如表6所示。

表6 电子商务对贫困户与非贫困户人均收入的回归结果及系数差检验

*p<0.1,**p<0.05,***p<0.01,括号里的值为P值

由表6可知,电子商务发展总指数、应用指数、服务指数与贫困户和非贫困户收入均显著正相关,与假设H1a一致,无论是贫困户还是非贫困户均可以享受到电子商务发展带来的经济福利。但值得注意的是,系数差检验显示电子商务发展总指数、应用指数、服务指数对贫困户与非贫困收入增加边际效用并没有显著差异,也就是说电子商务对贫困户和非贫困户的收入差距没有显著影响,假设H2并没有得到证实。

电子商务在缩小贫困户与非贫困收入差距方面没有发挥显著作用的可能原因有:一是农村电子商务尚处于起步阶段,电子商务对农民的影响仍以间接影响为主,例如参与产业链、分享空间溢出、提供就业岗位等,无论贫困户还是非贫困户均可以同等分享电商发展福利;二是贫困户对电子商务的利用存在诸多限制,即便存在政府、社会群体的扶贫帮助,也仅能在一定程度上起到作用。

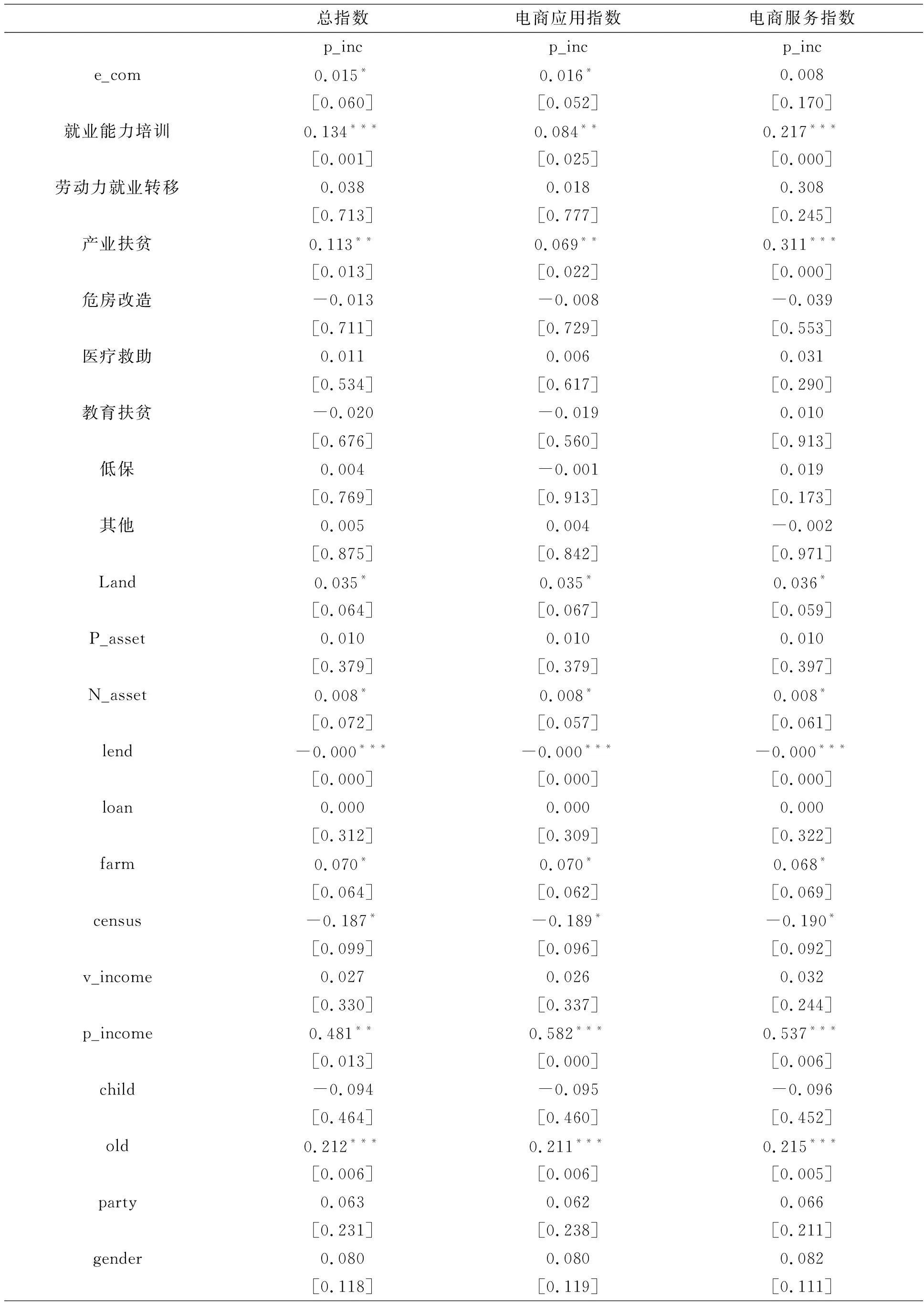

3.政府扶贫项目与电子商务的相互作用

本文运用模型(2)探究电子商务与政府扶贫项目的相互作用。由表7研究结果可知,政府就业能力培训、产业扶贫项目可以与电子商务形成良性互动,共同促进贫困户收入增长,而劳动力就业转移、危房改造、医疗救助、教育扶贫、低保和其他扶贫项目与电子商务则没有显著相互作用,假设H3部分得到验证。产生该现象可能的原因是:(1)农村贫困人群的教育程度较低,对电子商务的利用能力差,而政府提供的就业能力培训可以提高贫困人群的就业能力,从而提高贫困户参与电子商务和电商产业链的能力;(2)产业扶贫为贫困群体培育产业,提高内生发展动力,为贫困户参与电子商务和电商产业链提供基础性条件,与电子商务形成良性互动;另外,产销对接是产业扶贫的关键环节,恰好电子商务可以为农产品提供产销对接平台,两者相互促进,共同促进贫困户收入增加。

表7 政府扶贫项目与电子商务相互作用的回归结果

***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1,括号里数值为P值

表8 稳健性检验回归结果

***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1,括号里数值为P值

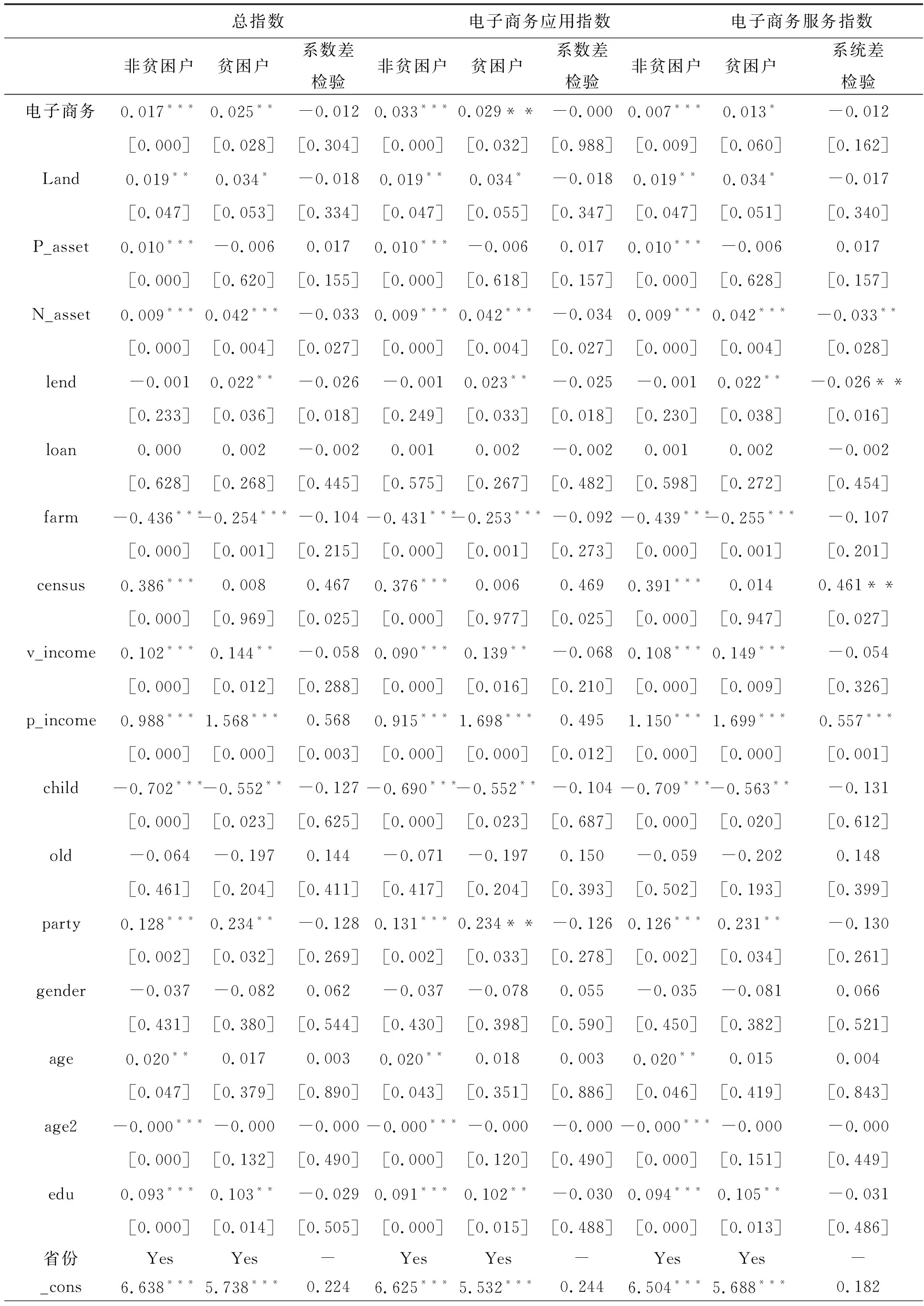

(四)稳健性检验

本文以政府划分的贫困户和非贫困户为标准,利用做模型(1)稳健性检验,回归结果如表8所示。模型的系数和显著性并未发生改变,系数差检验结果也未发生改变,模型通过稳健性检验。

(五)内生性检验

由于居民收入可能会反作用于电子商务发展程度,即居民收入越高,电子商务发展程度越高,因此模型可能存在内生性问题。对于该问题,本文从三个方面来进行解决:(1)电子商务发展程度的衡量指标为地区级城市的指标,而农民收入为微观数据,因此对于单个农民来说,其所在地区的电子商务发展程度具有一定的外生性;(2)电子商务的衡量数据来自阿里巴巴2015年公布的2014年城市电子商务发展指标,而中山大学劳动力动态调查数据(2016)统计的是2015年农村社区的基本情况,滞后一期的数据可以减少模型内生性问题;(3)论文采用工具变量法,以支付宝账户的覆盖广度作为工具变量,以降低模型的内生性。支付宝于2003年成立,主要作用是作为资金中转站在买方确认收货之前,暂时替买卖双方保管交易资金,解决陌生人线上交易、支付和结算而产生的信任问题。支付宝极大地促进了电子商务发展,支付宝账户覆盖广度越高,越能促进电子商务的发展,但支付宝账户覆盖广度与农民收入之间并没有直接关系。由表9的内生性检验结果可知,识别不足检验和弱工具变量检验全部通过,支付宝账户覆盖广度可以作为工具变量。排除内生性的检验结果显示电子商务发展程度仍然可显著影响农户、贫困户和非贫困户的人均收入,系数差检验也依旧不显著。

表9 内生性检验结果

***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1,括号里数值为P值

四、研究结论与政策建议

本文基于中山大学劳动力动态调查数据(CLDS),将农民分为贫困户与非贫困户两组,从收入增加和收入差距缩小两个角度入手,实证探究了电子商务对农村脱贫减贫的影响。充分考虑内生性的稳健研究结果显示:(1)电子商务可以促进农户、贫困户、非贫困户收入增加;(2)电子商务对缩小农村贫困户与非贫困之间的收入差距并没有显著影响;(3)政府就业能力培训、产业扶贫项目可以与电子商务形成良性互动,而劳动力就业转移、危房改造、医疗救助、教育扶贫、低保和其他扶贫项目与电子商务没有显著相互作用。基于此,本文提出以下建议:

第一,继续推进电子商务进农村,完善农村基础设施建设。农村电子商务基础设施尚不完善,尤其是互联网的普及和物流体系构建两方面,与城镇仍然存在较大差距。在基础设施建设方面,仅依靠市场的力量容易出现“市场失灵”现象,政府应承担起主要责任,加大对落后地区、偏远农村地区基础设施建设的支持力度,为电子商务发展提供基础性条件。

第二,加快实施电商精准扶贫工程,增加贫困户就业和增收渠道。政府应进一步强化对贫困地区电商发展提供政策支持,推进有电商发展条件的贫困县、贫困村实现电商扶贫全覆盖;政府还应继续引导和鼓励电子商务平台和服务商参与扶贫,调动贫困户参与电子商务和电商产业链的主动性和积极性。

第三,加大“造血式”扶贫项目的力度,提升贫困户参与电子商务和电商产业链的能力。扶贫项目“授人以鱼不如授人以渔”,“造血式”扶贫项目与电子商务可以形成良性互动,共同促进贫困户收入增加。例如劳动技能培训、产业扶贫等扶贫项目可以提升贫困户内生发展动力,提高对电子商务的利用,提高参与电商产业链的能力,从而使贫困户有尊严、可持续地脱贫致富。

第四,发挥农业企业在电子商务中的作用,让贫困户间接分享电商发展红利。电子商务可以通过拉动地区经济增长,间接实现贫困户收入增长,而经济增长离不开企业发展。农业企业发展可以将包括贫困户在内的农户纳入产业链,通过农产品深加工等方式促进贫困户增收。政府在企业发展前期可以给予扶贫补贴、减免税收等支持,促进企业发展壮大。