民国时期报刊术语研究

——以“Literary Criticism”(文学批评)为例

刘诗诗

(四川大学 文学与新闻学院,四川 成都 610065)

一、引 言

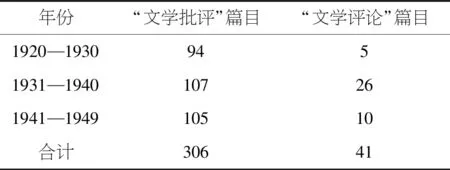

Literary Criticism的英汉对译较多,为方便对比涵义,兹取当下受众面较广的字典释义为例。《牛津高阶英汉双解词典词典》(OxfordAdvancedLearner’sEnglish-ChineseDictionary)中“literary criticism”列于“criticism”之下,释为“the work or activity of making fair, careful judgments about the good and bad qualities of sb/sth, especially books, music etc.”(尤指对书、音乐等的评论文章、评论)译为“文学批评”。(1)[英]霍恩比(A.S. Hornby):《牛津高阶英汉双解词典》,石孝殊等译,北京:商务印书馆,2009年,第475页。《柯林斯高阶英汉双解词典》(CollinsLearner’sEnglish-ChineseDictionary)中“literary criticism”同样译为“文学批评”。(2)[英]柯林斯公司编:《柯林斯高阶英汉双解词典》,姚乃强等译,北京:商务印书馆,2008年,第373页。而根据民国时期报刊原文,当时的“literary criticism”或译为“文学批评”,或译为“文学评论”,但“文学批评”却更为人所认可。在全国报刊索引数据库中的民国时期报刊“文学批评”“文学评论”词目检索条数如下:

年份“文学批评”篇目“文学评论”篇目1920—19309451931—1940107261941—194910510合计30641

*全国报刊索引中民国时期“文学批评”“文学评论”词目检索表

由上表可见,以“文学批评”为译名的期刊发表量远远超过以“文学评论”为译名的发表量。1944年,《说文月刊》合刊本中登载的罗根泽《怎样研究中国文学批评史》一文中作者对当时使用“文学批评”而不使用“文学评论”(文中表明罗根泽原意取文学评论义)做了说明:“……应似名为‘文学评论’,以‘评’字括示文学裁判,以‘论’字括示批评理论。但约定俗成,一般人大体都名为‘文学批评’,现在也就无从正名,止好仍名为‘文学批评’了”。(3)罗根泽:《怎样研究中国文学批评史》,《说文月刊》1944年第4卷。由此可看出,“文学批评”此译语确立的受众里不仅有学者,更有大众。这是笔者选择以“文学批评”作为民国时期“literary criticism”中译的重要原因。

“文学批评”现在已经成为一个基本的学术关键术语,但是对于“文学批评”这一术语为何以及怎样扩散开来,现如今却没有人做过初始史料搜集,整理以及分析的工作。韦勒克在其《批评的诸种概念》中也谈到:“批评(criticism)这个词在许多场合被人们广泛地加以使用——从最常见的到最抽象的……奇怪的是……似乎找不出论述‘批评’乃至‘批评家’术语演变史的文献。”(4)[美]R.韦勒克:《批评的诸种概念》,丁泓,余徽译,成都:四川文艺出版社,1988年,第30页。就如雷蒙·威廉斯所说的,“语言是一种持续的社会生产”(5)Raymond Williams, Politics and Letters: Interviews with New Left Review, London : New Left Books, 1979,p176.,对于重要的关键词,它不仅仅是字义的表达,也是思想、文化的表达。通过对“在某些情境及诠释里,它们是重要且相关的词”和“在某些思想领域,它们是意味深长且具指示性的词”(6)[英]雷蒙·威廉斯:《关键词:文化与社会的词汇》,刘建基译,北京:生活·读书·新知三联书店,2005年,第7页。进行梳理, 从而揭示其背后隐含的不断变迁的社会思想、文化形态也是另一种独辟蹊径的思考路径。

民国时期的报刊史料随着目前国内数据库的完善,其发掘面、受众面将逐渐扩大,由于这些一手材料的真实性与完整性,这对于近现代中国文化的研究价值是不可绕过的史料库。然史料繁杂,如何整理是首等要事。本文以“术语研究”为切入点,结合报刊史料,化繁为简,化众为一,以期提供可供参考的研究方法。

二、民国报刊术语“文学批评”概况

民国时期(1912—1949),以“文学批评”为讨论对象的期刊发表量当前总计306篇。首篇为1920年《东方杂志》登载的署名冠生的文章《法国人之法国现代文学批评》,末篇为1948年《广播周报》刊载的郭麟阁《理想的文学批评》一文。从现今所存的这些报刊的内容可以看到对于“文学批评”这一全新术语在进入中国文化、语言境域时,学界所引起的热议浪潮及争论接连不断,以至于当下仍有不少学者在追究什么是文学批评、文学批评之于文学的意义,但在民国时期,前辈先哲们的看法早已超乎当今仍在争议不定的话题。

在1920—1948年期间,国内学人对于“文学批评”的讨论主要有三种方向。其一,对国外(法、英、日、美、苏联等)文学批评概念、专著、研究者思想的引入,大致有120篇。如专著的译介有1924年《文学旬刊》连载的日本批评家本间久雄著、章锡琛的译本,温彻斯特(C.T.Winchester)对于文学批评原理、意义及方法自1922年始多次被国人在《革新》《南开周刊》等周刊翻译登载。1924年黄仲苏于《少年中国》对郎松(Lanson)《法兰西文学批评与文学史》概略的译介等。对于“文学批评”概念的介绍甚多,从其前提、立场、方法等角度有解释的批评、考证的批评、唯美的批评、社会的批评、政治的批评、伦理的批评、历史的批评、科学的批评、比较的批评、象征的批评、心理的批评、印象的批评、归纳演绎的批评、主观客观的批评。这些批评的类目数如汗毫,多取境外著名批评家之说,由国人转述而得,细分之下,批评界百音纷腾,众声雀跃,在中国这块还未有意识文学批评重要性的新鲜土壤之上,强势地留下一个个足迹,宣告领土主权,最终夺得话语权与占领权的仅只数家。

其二,国内学者在面对国外批评家的学术研究术语、方法的连续性“包围”时,也纷纷提出自身对于“文学批评”的界定。如1923年《晨报副刊》之《文学旬刊》第一期刊载了王统照《文学批评之我见》;1922年冰心在《晨报副刊》发表了《文艺谈:论“文学批评”》;1926年梁实秋在《晨报副刊》发表了《文学批评辩》,1929年在《我们的园地》发表了《怎样研究西洋文学批评》等。梁实秋等人认为研究文学批评,须研究文学批评的背景,“我们若不先对古代的文学作品下一番研究,如何能充分的了解批评的文字。”(7)梁实秋:《怎样研究西洋文学批评》,《我们的园地》1929年创刊号。故而,编辑中国自有的古代文学批评史在文坛的一致呼吁之下席卷式地铺开。署名为皕海的一位作者早在1922年就在《中国的文学批评家》(《青年进步》第五十三期)一文中爬梳了自孔子到清朝的“批评家”,这是目前所能找到的最早记录“中国文学批评”文献的资料。朱光潜曾在其文章明确指出:“我们第一步工作应该是把诸家批评学说从书牍札记、诗话及其他著作中摘出来……再研究各时代各作者对于文学见解之重要倾向如何,其影响创作如何,成一种中国文学批评史。”(8)朱光潜:《中国文学之未开辟的领土》,《东方杂志》1926年第23卷第11期。首本“中国文学批评史”由当时在东南大学开设“批评”课程的陈钟凡撰写,陈以期用科学方法整理中国文学批评,而后郭绍虞、罗根泽、方孝岳等人纷纷专攻此术,“中国文学批评”约而定名,直至今日。在三十余年的纷争中,“文学批评”没有失去其属性意义,而恰恰走入了学术界争议的中心,并将中国原有的知识形态重组,为文学创作、文学鉴赏赋予新的意义,文学批评家的身份亦在认可之途,而在这一“新”的外来观念输入的同时,“旧”的知识成为遗产,成为需要整理的国故。

三、“文学”“文学批评”“文学批评家”命名之辨

纵览所搜集的民国时期三百余篇期刊,仅有作中国古代文学研究者在言“文学批评”前先陈“文学”之义界,而他人直接以“文学”称之,似是已成定约,有其确义,直呼“文学批评”,实际上命名之事若不加以区辨,引入之“文学”与古文“文”“学”指称对象相异,所言之事相辙千万里。中西论“文”皆纷杂诸说。依伊格尔顿《二十世纪西方文学理论》中言,西方文学在近代可以从虚构的意义上将其定义为“想象性的”(imaginative)作品。但在17世纪之前,文学可以包括莎士比亚(Shakespeare)的“论文”、邓恩(John Donne)的“布道词”,以及托马斯·布朗(Thomas Browne)所写的“无论叫做什么的东西”(9)[英]特雷·伊格尔顿:《二十世纪西方文学理论》,伍晓明译,西安:陕西师范大学出版社,1987年,第1页。。箴言、悼词、诗学、书信等等皆可谓之“文学”。而中国之“文”,错画也。“会集众采以成锦绣,会集众字以成辞义,如文绣也”(《释名·释言》)。孔子称“尧舜焕乎其有文章”(《论语·泰伯》),而自作《文言》彰显其文。《论语》善“文学”科者为子游、子夏。子游专明礼义而子夏兼通五经,古有“学文”“博文”之称。

近代“文学”概念的定义最著名者,莫过于章太炎(章绛)1906年发表于《国粹学报》中《文学论略》一文。此文为章氏同年在东京国学讲习会所作的题为《论文学》的演讲,开篇发问:“何以谓文学,以有文字著于竹帛,故谓之文;论其法式,谓之文学。凡文理、文字、文辞,皆谓之文”。(10)章绛:《文学论略》,《国粹学报》1906年第2卷第9期。这一说法反其当时文学义界,而显得合乎古时、古义。细究《论语》之“文学”,两相对比,实有细微之差,孔子虽以周王时礼乐法制为尊,但其实际指称也在五经六艺,非全为“著于竹帛”之文。虽章氏对文学的定义与古代之文实有出入,但“文学”之义广泛可见。但在18世纪后,西方尤以法、英两国,文学概念将其重点移至“真实/虚构”,创作方式向“创造型”“想象型”倾重,而自浪漫主义思潮洗礼之后,文学的创造、想象、情感成为其定义中最重要的标签。故而20世纪初,中国自外引入的所谓“文学批评”其指称的对象多是西方的“新文学”“纯文学”,不辨其意义而加诸国人思想,误读自一开始便埋下。

“批评”之意亦有两种语境之区分。批,《说文解字》解做“反手击也”。(11)[东汉]许慎:《说文解字》,北京:中华书局,1963年,第225页。《左传·庄公十二年》:“宋万……遇仇牧于门,批而杀之。”(12)[春秋]左丘明:《左传》,蒋冀骋标点,长沙:岳麓书社,1988年,第33页。《庄子·养生主》:“批大卻,导大窾。”(13)[战国]庄周著,[晋]郭象注:《庄子》,上海:上海古籍出版社,1989年,第21页。皆为劈、击之意。直至唐时,“批”始才引申为批示、批启之义。《新唐书·李藩传》:“迁给事中,制有不便,就敕尾批卻之。”(14)[宋]欧阳修,宋祁撰:《新唐书》,北京:中华书局,1975年,第5150页。俆师曾《文体明辨》云:“至唐始有批答之名,以为天子手批而答之也。其后学士入院,试制诏批答共三篇,则求代言之人,而词华渐繁矣。”(15)转引自罗根泽:《中国文学批评史》,上海:上海人民出版社,2015年,第8页。《古文关键》佚名旧跋云:“余家旧藏《古文关键》一册,乃前贤所集古今文字之可为人法者,东莱先生批注详明。”(16)[宋]吕祖谦:《古文关键》,北京:中华书局,1985年,第1页。张云章《古文关键·序》云:“观其标抹评释,亦偶以是教学者,乃举一反三之意。且后卷论策为多,又取便于科举。”(17)[宋]吕祖谦:《古文关键》,北京:中华书局,1985年,《序言》第1页。可见《古文关键》的批注评释是为了取便科举。科场墨卷皆有眉批总评,此种批评皆以抉剔科场文之优劣,评定等级而作。而西方之批评,传入中国最广的是应该取盖雷与斯各脱(Gayley and Scott)之说:“(一)是‘吹毛求疵’(Fault-finding)的意味,(二)是(一)的反对,称赞(to praise)的意味,(三)是判断(to judge)的意味,(四)是比较(to compare)及分类(to classify),(五)是鉴赏(to appreciate)的意味。”(18)[日]本间久雄著,章锡琛译:《文学批评论——“新文学概论的后半部》,《文学旬刊》1924年第132期。批评被认为是定派别,促创作,谓为考验文学著述、作品之性质及其形式的学术行为。其文学批评在裁定文学价值之外而衍生着文学理论,但中国的“批评”以其本意出源科场其含义是非有理论部分,与文学理论或称文学理论的为另一类别,即“诗文评”。《四库全书总目提要》“诗文评”类小叙说到,“建安黄初,体裁渐备,故论文之说出焉,《典论》其首也”在此处,谈到的是《典论·论文》,论文之说便可与“Literary Criticism”有相似可取之处,“诗文评”类目下所举之例,如刘勰《文心雕龙》、钟嵘《诗品》、皎然《诗式》、孟棨《本事诗》、刘颁《中山诗话》、欧阳修《六一诗话》,而宋明两代,均好为议论,所撰尤繁。其实在宋时《崇文总目》中专有“文史”类,《通志·艺文略》列出“文史”和“诗评”两小类。可见由宋而清关于此类相似“文学理论”的归属实在“诗文评”之下。

当时学者以“文学批评”而相对应于中国古“诗文评”中,未免不是在以一西洋名称彰显自有知识的渊源与丰富。当“文学批评”视为对“文学”的裁定与指导,文学与文学批评的关系便会成为前者附属于后者之感。“西方文学之所以发达,原因在于文学批评的发达”,“文学批评的功用就是决定文学,主要的,内部的性质。”(19)Professor C.T. Winchester原著,余一心译:《文学批评底定义与范围》,《革新杂志》1922年第1卷第2期。这种观念对于中国文人、学人的震撼也让他们在审视文学批评时,先行植入了高人一等的心态。

“文学批评家”的存在使得文学批评获得了更多读者的认可。“简而言之,文学批评之目的在使更多人能够理会并鉴赏世界上一个或很多作家的文学作品”(20)[美]Erle E. Clippinger:《文学批评》,贺自昭译,《文学旬刊》1923年第81期。孔子有教无类,但文学的参与者、创作者自古便是雅人闲趣,对于更多普通的“读者”而言,若没有“文学批评家”的评介,文学的真正含义、所表达的真实义旨便可能被埋没,只能够与友人分享。文学批评家的认可也是依靠文学批评价值的发现而存在的,“以前不惟文学家,就是一般人,都鄙视批评(criticism),以为批评不过是些无聊的人,专以寻求别人的过失错误的文字,他的本身没有什么价值。”(21)华林一:《安诺德文学批评原理》,《东方杂志》1922年第19卷第23期。而当文学批评成为“艺术作品之智慧的鉴别”。其最大事业是“要造成一种富于知识的空气”(22)[英]温齐斯特:《文学批评之意义与范畴》,于捷侠译,《南开周刊》1921年第23期。,批评已不是一种工具,而是在创造自身价值去表现文学、讨论人生的至关重要的一环。文学批评家遂而成为“文学批评”背后对“文学”进行敲锤估价的终结者。

文学的定义在近代虽较古代稍显文类窄化,但其接受的程度与对象却在广泛化,甚至是大众化。当文学走出创作者的控制区域,向着更多陌生受众展现其空间地域时,受众的接收便成为文学完成的一部分。“文学直接产生于作者的意识中,最初则起源于作者所处时代的意识中,但必至传达到读者的意识中,有以启发他,或有以促进他的活力,这才算是完备。”(23)[美]蒲克(Gertrude Buck):《社会的文学批评论》,傅东华译,《小说月报》1925年第16卷第6期。在此,文学不是止于作者,而是始于作者。它“已不复是一种完成的实物了……文学只是一种继续的大活动”(24)[美]蒲克(Gertrude Buck):《社会的文学批评论》,傅东华译,《小说月报》1925年第16卷第6期。。故而文学的含义中西不同,文学的结构亦相差甚远,文学的属性南辕北辙,最初十年的定义、范畴、意义、方法、派别……百音纷腾,直到罗根泽意识到不能以“文学批评”命名中国古代诗话、文论、评点,但碍于约定俗成的巨大力量,最终只好作罢,他一人如此,世人皆然。

四、新旧·中外·文论早期转型

(一)“选文定篇”之异

在民国时期300余篇报刊中,泰纳(Taine)《英国文学史》和郎松(Lanson)《法国文学史》常被人提及,尤其是前者的“种族、时代、环境”三因素说占据了当时文学批评方法争议的中心。相比之下,中国古代对于文学的记录是以选集,即作品原文辑录为主,收集文人原作,加以编排分类,而西方“文学史”的编写解构了“文集”“选集”的意义。编者的思想可通过直接的撰写过程来评介历史沿途的一切文学,选集虽然以编者的偏好成册,但编者对于作品意义解释的参与度却没有文学史编写的参与程度深。一旦编者在文学史中参与诠释,某种意义上原作的意义便已经被附上了他人的解读,而文学史面向的受众大部分是受教育之人,知识结构,价值观念都处于塑形阶段。即使明白作品、作者本意的权威性,也会被第二义,即诠释者所言遮蔽。当时对于中国文学史的撰写、出版已达数十种。只是对于中国文学批评史却没有一本真正的专著。“整理”之风盛行,让学界的人无法不忘记将中国古有的“文学批评”搜篇辑牍,昭示世人。“和”先生更是迫切地说,“中国从古到今,不特无有文学原理的书出现……现在已出版的中国文学史已有十余种了,但是没有一本完善的,而文学评论书更没有一本,这真是急待补救的事了。”(25)和:《文学批评与编辑中国文学史》,《晨报副刊:文学旬刊》1924年第50期。所以当1927年陈钟凡《中国文学批评史》出版后,名为磊霞者在其书评《谈陈钟凡先生著的中国文学批评史》袒露,“在吾国著作界空气沉闷中,有陈先生所著中国文学批评史一书出现,实可庆幸。”(26)皕诲:《中国文学一斑:中国的文学批评家》,《青年进步》1922年第53期。但细读陈书,便可知为何郭绍虞感叹“中国的文学批评一向未上正轨……”(27)郭绍虞:《中国文学批评史上之“神”、“气”说》,《小说月报》1928年第19卷第1期。。陈书第二章对文学批评的派别细心分类,但由其十二种派别来看都来自引入概念,书中认为“归纳、推理、判断三者,为一切于批评之基础;历史的批评则又最适宜于研究。故本书于此编外,拟再用此四种方式,对于古今各派文艺,略事衡量”(28)陈钟凡:《中国文学批评史》,上海:中华书局,1927年,第8页。,而陈书以“道德的批评”衡量“孔丘诗说”,以“归纳的批评”指称“卜商诗说”,王充论文“盖主张写实主义者,故重思想,轻修辞”。如此解释出来的中国文学批评最终也是符合了近代的批评之义罢了,却不能以其解读作品,中国文学批评成为了比附之作,只能为他方理论作注脚了。

(二)“新旧”“中外”学术价值倾重

梁实秋先生曾嘱告:“研究文学批评的书籍……要尽力避免‘现在狂’,进步的观念可以用到科学上,不能应用到思想上、文学上……况且古代批评作品里面,有不知多少宝藏,没人所热心的讨论的题目,往往在几百年老早地讨论过了,所以我们要虚心地研究古代作品。”(29)梁实秋:《怎样研究西洋文学批评》,《我们的园地》1929年创刊号。但是在“新”的论文方式出现后,不仅文学批评者成了“现在狂”。编著者亦成了“现在狂”,将所有的论文、诗话摘出,与原著中上下切割,与所指作品切割,以一总全篇,渴望跟上“新文学”的步伐,整理国故,将旧有的文学、批评进行新的解读,且是以“舶来义”取代传统之说。中国历史上的文化演进,学术轨迹虽一直都与外部世界处于不断交往和融合的状态,自身文体更迭与文风转换都以温和的渐变方式,即使是“文章合为时而著,歌诗合为事而作”的新乐府运动,以韩柳为首的唐代古文运动以及近代的诗界革命、文界革命与小说界革命亦是。

自“五四”以后,“新旧”“中外”成为了某种认知性价值判断,且倾重于“新”“外”。“西方世界在完成了价值共同体契约式框架的同时,还以文化表征方式将‘区域性经验’生产成为一套世界文明等级的观念系统,迫使其他文明区域的民族国家不仅在社会经济和文化生活中需要‘赶超’,而且在学术上也需要接轨。”(30)王晓路:《新与旧,热与冷—比较文学的两组关系》,《中外文化与文论》2017年第2期。西方在中国近代以降学术构成中不仅比重率高,且在学术的根本观念、构成上进行了釜底抽薪的变革,“新-旧”“中-外”既在时间意义及空间意义上成为了两组阵营,而空间意义与时间意义实则颇有关联,胡适的《文学改良刍议》,陈独秀的《文学革命论》等将新旧文学的对立定下了基调。新与旧可否调和?钱玄同主张新的只能征服旧的。郑振铎以笔名西谛发表《新旧文学的调和》,文中说道:“无论什么东西,如果极端相反的就没有调和的余地……新与旧的攻击乃是自然的现象,欲求避而不可得的。除非新的人或旧的人舍弃了他们的主张,然后方可以互相牵合。”(31)西谛(郑振铎):《新旧文学的调和》,《文学旬刊》1921年第4期。蔡元培支持新文学,断定在白话与文言的竞争中,“白话派一定占优胜。”(32)蔡元培:《国文之将来》,《北京大学日刊》1919年第490期。文言-白话成为区别新旧文学的本质特征之一,在文学批评领域,“新”与“旧”在对立的同时,中国学者为证明中国也有文学批评,开启了以西方学术界衡量旧有文学评论的现代转型。

(三)民国时期古代文论的现代转型

朱立元在《关于中国古代文论现代转换的再思考》(33)朱立元:《关于中国古代文论现代转换的再思考》,《中国社会科学》2015第4期。一文中对于“古代文论的现代转型”这一命题的提出,归至于1992年在开封举行的“中外文艺理论研讨会”上钱中文的发言。但依笔者看来,在民国时期古代文论的现代转型已经出现。1926年,第一篇整理中国历史上的“文学批评”论著发表在《文学周报》第224期上,这篇文章几乎囊括了之后广受国内认可的郭绍虞先生编辑的《中国古代文论选》四卷本中所搜集的著作。1927年,第一部《中国文学批评史》由上海中华书局刊印出版。1934年,罗根泽著《中国文学批评史》由北平人文书店出版,其题字由力主新文学的钱玄同主笔。可想而知,此书的编写是“新文学”阵营所认可的,同年郭绍虞著《中国文学批评史》上卷由上海商务印书馆印行。《清华学报》刊登的书籍评论道,“写中国文学批评史,有两大困难,第一,这完全是件新工作,差不多要白手成家,得自己向那浩如烟海的书籍里披沙拣金。第二,得让大家相信文学批评是一门独立的学问,并非不根的游谈”(34)朱自清:《书籍评论:中国文学批评史上卷(郭绍虞著)》,《清华学报》1934年第9卷第4期。。由此句话可以推想“中国文学批评”的旨归之一,便是促进“文学批评是一门独立的学问”的观念更深入人心,而时人所作的搜集,分析目标在于建立一个新的系统学科,真正为了促进文学创作的发展这一因素的比率又有多少呢?当旧的事物成为被整理的对象,再用那么多花哨的噱头,它始终还是为其他作辅助工具,以新解旧的原点在“新”,不管怎么解,其终点也披上了“新”的面纱。

五、科学·权力·知识启示

在众多的批评样式中,唯“科学”二字在三个十年中的报刊材料中被屡次提起。第一篇介绍文学批评的文章中便称“批评虽不是完备的科学而究竟是一种科学,不是艺术……文学批评为一种科学。”(35)Professor C.T. Winchester原著,余一心译:《文学批评底定义与范围》,《革新杂志》1922年第1卷第2期。王统照在其《文学批评的我见》中谈到“中国以前的土壤上,只有种作为个人鳞爪式的观察,并无有所谓‘文学批评’,这也许是由科学化来的新精神。”甚有“所谓现代文学之批评者,即以现代科学之精神而批评文学也……吾人对于文学作品应有积极的态度用科学方法分类而评之”。(36)王统照:《文学批评的我见》,《晨报副刊:文学旬刊》1923年第2期。姚志鸿在文章中还论述到“科学与文学之关系最为密切”(37)姚志鸿:《中国文学批评之批评》,《孟晋》1924年第1卷第1期。。饶徹必袒露:“因为人间共通的感情……所以如果我们研究文学原理,那么也尽可以施用科学的方法去分析一切的文艺的原理。这种科学的文艺评论,虽不能尽我们对于文艺的欣赏,但可以使我一解一切的文学所以为文学的道理。”科学的批评不仅体现在理论指导方面,也体现在批评方法上,系统的分类,精密的编排,批评家须有“相当的科学的修养”,“要有深刻的修养,要有公正的态度”(38)刘微辉:《文学批评与文学批评家》,《流萤》1931年第4期。“科学”几乎涉及了文学批评的每一个步骤,同时成为每一阶段的标准之一。

民国初期,中国学人的一个主要关怀就是要使中国学术预世界学术之流,而中国学术的科学化是预流的重要先决条件。在“科学化”的语境之下,中国学术界便倡导并依靠着这一具有世界性语境的话语言说方式,并努力地寻找能与科学主义、科学方法相接轨的路径,如胡适提倡的“整理国故”,以顾颉刚为首的“古史辨”以及以郭沫若为代表的“社会史”研究。在中国,“科学”的内涵早已引申至自然科学领域之外,以一种“思维方式”“实践理念”及“研究方法”具体化为人文学科的核心指导内涵。

陈独秀在1920年春曾说:“我们中国人向来不认识自然科学以外的学问也有科学的威权,向来不认识自然科学以外的学问也要受科学的洗礼,向来不认识西洋除自然科学外没有别种应该输入我们东洋的文化,向来不认识中国底学问应受科学洗礼的必要。”他主张:“科学有广狭二心:狭自指的自然科学而言,广义的是指社会科学而言。社会科学是研究自然科学的方法,用在一切社会人事的学问,凡是用自然科学方法来研究说明的都算是科学,这乃是科学最大的效用”(39)陈独秀:《新文化运动是什么》,《新青年》第7卷第5期。。陈独秀在新文化运动中的领导性地位,使得思想界学术界向这方面倾斜。另一大力鼓吹科学的人——胡适,以“考据”承接“科学之方法”整理国故,对后人的影响亦是深远,如熊十力所说:“在五四运动前后,适之先生提倡科学方法,此甚要紧。又陵先生虽译《名学》……适之锐意宣扬,而后青年皆知注重逻辑,视清末民初,文章之习,显然大变。但提倡之效,似仅及于考核之业”。(40)熊十力:《纪念北大五十周年并为林宰平先生祝嘏》,《国立北京大学五十周年纪念特刊》,1948年。科学脱离具体的数理化,算法,公式,规律成为相对而言抽象的“精神”和“方法”指导,成为国学和史学的可资利用的“新”资源、外来资源 。

就如顾颉刚所说,“所谓科学,并不在它的本质,而在它的方法。它的本质乃是科学的材料。科学的材料是无所不包的,上自星辰,下自河海,变换如人心,污秽如屎溺,没有不可加以科学的研究。”(41)顾颉刚:《一九二六年始刊词》,《北京大学研究所国学门周刊》1926年第2卷第13期。文学批评领域的“科学论”显然接受了“赛先生”的影响,在新的知识场域——古代诗文评中继续成为思想导向。当新的思维方式成为异域文化的向导,无论其知识的表征方式,言说内容如何,科学知识都处于支配-被支配的隐形关系链中,即福柯所提出的“知识-权力”(knowledge-power)概念。福柯借由此概念对现代科学进行尖锐的批判,甚至在某些方面彻底颠覆和更新了人们对于科学的认识。

笔者在此借用其“科学·知识·权力”的关系词,但并不完全挪移其含义。“科学”所隐含的权力在福柯眼中是通过科学实验室、监狱、医院、军营、工厂、教堂以及学校等具有规训的社会机器所传达和束约的。福柯对于权力的理解称,“权力不是什么制度,不是什么结构,不是一些人拥有的权力,而是人们赋予某一个社会中的复杂战略形势的名称”(42)[法]米歇尔·福柯:《福柯集》,杜小真编译,上海:远东出版社,2003年,第345页。,但实际上,思想主导的权力,或者说思维方式所拥有的权力相对于外界的束缚、规则所压制,以物质控制来对人进行支配的权力,前者的深度远超后者。

文学批评在中国立足时,几乎是完全陌生于国人、边缘化的学科。短短几十年,这一边缘性的学科在空白处填满了纷争,筑好了框架,引起了国内学界自觉的、主动的、呼吁式的建构,并且进入了自有传统的时空重组、知识重构。在一系列的关系链条中,如文学批评与文学、文学批评家;科学与哲学,以涟漪式的波浪荡贯着每一个圈,持继的争议并非能决定概念的内涵,而是在隐形地向公众,向期刊读者传达一种“文学批评”正处于“争议中心”的信息。

接而在20世纪20年代对“中国文学批评”的讨论以及史料、史著的编写,让外来的思想与本土资源有了可衔接可过渡的“寄存库”,其根可以说已稳扎进了中国文化、文学及文人心中,科学式的思维,蔓延至思想领域,等到有自觉的声音发声,大家见已“久而不觉其怪”。“习惯”成“自然”地继续论争着,继续以新方法改造着也在被新方法所控制着,借用现在的一句话:只要是话题中心,赚取了公众的流量、关注,话题本身是什么已无关紧要。当然,“科学”是新文化运动所极力倡导的理念之一,其对重学轻术的中国学术环境给予了一记重锤,让我们在自然科学中极大地刷新了人与人、人与物、人与自然的认知。以其在文学领域中所起到的效用,笔者认为如果不自觉科学原有的理性、技术属性,思想领域的归属便不再是个人,不再是感性经验也不再是生命甚至是生命体悟,而真的沦为被“方法”,被“技术”所操纵和衡量一切的“材料”而已。

六、结语

时人常言:“一时代有一时代之文学”。然而时代与时代之间绵延无法判决,文学也往往在两个时空中交响共鸣。民国时期的学人对于学术的世界性与当下学人力主的世界性似有相似之处,笔者意欲通过一个全新的学科术语体系溯源其“中国旅途”的全貌,分析其谱系发生、延展的时间线上所负载的重要时间、事件节点,虽然是以一个“非”时代人的视角,但将当下仍未有定论的,仍在争议的话题寻到其原始的根处,才发现“文学批评”的名称一经确立,其命名便决定了之后此概念在名实之间的无限循环。“Literary Criticism”最初被译为“文学批评”,其实就将文学与批评之间关联起来。文学的义界和批评的义界,中西的意涵、用法皆不相同。中文以单音节示意,“文”“学”“批”“评”这四字的涵义远远超出了“Literary Criticism”所能指称的对象、内容、方式与风格,但是在命名的同时也为给这一领域定下构建体系、构建学科的基调。

文学批评在中国的引入使得文学与作者、文学与读者的关系网完全改变。文学成为一种连续性的活动,文学批评将文学受众的范围极大地拓宽,也为文学自身加负了受众的个体需求、生活、社会、人生的创作场域,作为文学批评家同样在文学理念的改变下更新着自身的身份认同,文学批评家成为文学的裁判者,文学批评的传播者,也为思想观念的传递者。不断地进行国外批评理论、流派的引入,企图为新文艺的创作进行指导,却引起了本土文化资源的激烈回应。

中国的文化历史一直处于动态平衡中,其文化的包容度使得其历史渊源历来绵长不断,但面对文学批评的译入,却似乎只能在整理与证明中正名。此种正名如今看来,其说服力稍显牵强。当时“新旧”“中外”的两端被推到极点,任何适度的调和的机会都成为中庸之道。改革的决心也让古代文学研究者走向了“以新解旧”“以新装旧”的求变之路,但是这样的选择对于所谓“旧”的知识结构、状态能否适应?百年之后再来看,效果有待商榷。以往人们奉之为真理的科学在文学批评的传入初始扮演着思想核心的位置,但对于这样一种本质属性在理性、技术的思维方式却恰恰没有反思,当其在中国成为一种“思想”和“方法”时,它的含义几乎适用于所有学科,自然科学、人文社科都将以尊奉科学之道为基准。这是近代科学技术带给人思想的巨大冲击,科学对于社会的改革更新使得新文学运动抓住了仿佛是同一方向的工具,但是演化而来的是其成为了衡量的价值尺度。

文学批评学科借助科学的方法和基准立足,并影响着“中国文学批评”的重新书写,而这种对知识的重组亦是其控制中国学者思考、搜集资料、编纂、成书的每一个步骤都须符合近代批评流派的要求,对于西方文学提出的任一批评理论,中国学者都可以找出与之相似的历史诠释文论。这是一种看似在证明自身,实际上却是“以中注西”模式的文化权力操控。