中国古代文言小说命名“谱字”考

摘要:中国古代文言小说的命名中,除了名末标识文体的用字外,还会出现一些使用率很高的“谱字”,如“怪”“异”“神”“仙”之类。这与中国小说多含异于普通生活之奇异情节有关,这一点在《太平广记》的分类中即可见,而《太平广记》的书名中很可能也包含了“异”字。其实,文言小说最经典的两类便分别被称为“志怪”和“传奇”,恰恰使用了“怪”与“奇”二字,它们均有“异”的意义,却又有着深刻的不同,这种不同也昭示了它们艺术风貌之异。

关键词:文言小说;书名;太平广记;志怪;传奇

中图分类号:I207.41 文献标识码:A

中国小说的命名艺术有一定的规则。比如说,绝大多数作品都会在书名之末添加一个文体标识用字,颇类于中国人姓名中的“姓”,笔者将之称为“体字”。而对于中国古代文言小说来说,除体字之外,对其命名用字进行统计,还会发现,有一些特殊的字在命名中出现极多,这颇类于中国人姓名中的“谱字”,凡是使用了相同“谱字”的作品,也常常有相近的艺术风貌。因此,对文言小说命名中“谱字”的讨论将有助于对中国古代文言小说艺术世界的探索。

一、宋前文言小说集“怪”“异”“神”“仙”考

我们可以朱一玄、宁稼雨、陈桂声三位先生编著《中国古代小说总目提要》为样本进行一个统计 [1],之所以选择此书为样本,主要考虑到这样几个因素:一是此书所收名目较多,据其《凡例》统计,文言小说部分“计收正名二千一百九十二种”,此数量其实比石昌渝先生主编《中国古代小说总目·文言卷》的2904种要少 [2];但这又涉及到本书的第二个因素,即其是以作品成书时间为序编排的,利于统计,而石目则以音序为目,完全打乱次序,查阅易行,统计为难。

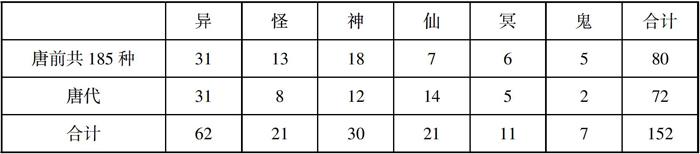

上表所统计者,均不含异名及小说集中单篇之名。其中,唐前部分共计185种(此数字并不精确,因为欲除去单篇之名,但有时未能除去,故真实数字要少于此),而唐代部分则未列总数,是因为唐代有大量单篇作品行世,另外朱一玄等所编此书在著名作品集下又往往为此书中名著单独列目,剔除为难,故不统计。然从文言小说集的数量上来说,二者其实大体相当。

从上表的统计可以看出,文言小说集的命名一直到唐末,除体字外,使用频率最高的莫过于怪、异、神、仙数字了。就以唐前为例来看,以“异”字为名的作品集有31种,占总数的17%,数量居于绝对的领先位置;此后,“神”字为18种,亦占比十分之一;“怪”字有13种,也超过了7%。而且,此六字合起来的数量达到80种,接近全体的半数,这确实要算是非常大的比例。同时,唐代的数量亦与唐前接近。

而且,以上统计还可分为三类来看,即“怪”“异”为一类,“神”“仙”为一类,“冥”“鬼”为一类:这三类恰可将文言小说作品按叙事世界的层次划分为仙界、人间与鬼域三重。

神仙信仰是中国文化中最独特的存在。这种使人脱离凡人局限而成为长生久视、独与天地往来之精神性追求既成为中国古代许多人的追求,同时又并未成为宗教信仰的对象。这加上道教的称道灵异、皇帝求仙的推波助澜,可以说激发了文学艺术上长久的创造力,尤其是在叙事艺术的开拓上贡献良多。所以,不得不说,神仙是中国文言小说起源时期最常见的题材。一部《太平广记》,前55卷为“神仙”,甚至接下来的15卷又为“女仙”,加上后边又有25卷“神” [3],可见中国人对于神仙的感情。所以,在唐前全部的185种作品中,共有25种以“神”或“仙”或者“神仙”命名也就可以理解了。

如果说神仙是超脱的形而上存在,是人们对于长生的渴望,那么鬼的观念则体现着人们对于死亡的恐惧。中国早期文言小说却同时把笔触朝向了对于鬼的描写。同样在《太平广记》中也录了40卷鬼的故事,在上面的统计中,以“冥”与“鬼”为名者11种,数量不算多,但比起其他字的使用,已经形成某种气候了。另外,也不得不说,在“怪”和“异”的部分,也有相当部分的内容是对于鬼怪的渲染。

相对于神仙与鬼魂,普通人生活中的怪异现象也许更符合文言小说的最初定义,即街谈巷议之丛残小语。也正因如此,文言小说集命名中使用最多的是“怪”“异”组合,这在上面的统计中占了44种,已接近唐前全部文言小说集数量的四分之一。

除此之外,从这个统计中还可以总结出有趣的规律。

一、在唐前的统计中,以“怪”为名者13种,其中竟有10种以“志怪”为名,还有一种叫“怪异志”,只是将“志怪”二字分开而已。这自然是受到“齐谐者,志怪者也”的影响而产生的现象。

二、唐前统计中,以“仙”为名的7部作品全以“传”字为体字,以“神”为名的18种作品中,以“记”为体字者6部,以“传”为体字者5部。这表明,写神仙的文言小说集仍多为神仙传记。

三、唐前統计中,比较有趣的是“冥”这个字。虽然主要描写阴间世界,但由于“鬼”字太过于刺眼,所以很多作者更倾向于这个“冥”字,既表明了对象,又比较蕴藉。而使用“冥”字为名的作品均全部以“记”为体字。

四、唐前统计中,使用“异”字为“谱字”的作品中,有11部以“记”为体字,而7部以“传”为体字。这自然也符合纪传体对其所产生的影响。但到了唐代,31部以“异”为书名者,用“记”的达到了13个,用“志”的也上升到了6个,而使用“传”字的却只剩下1个。这其实也很容易理解,那是因为唐代传奇的发达,大部分传奇都以“传”名,而传奇在此时也与志怪类小说划清界限,所以在志怪小说集中,便少有以“传”为名者了。

五、唐代的统计中,以“怪”为名者又不采用“志怪”的命名方式了,在以“怪”为名的8部作品中,仅有一部名为“神怪志”,却有6部以“录”为名。前文已经探讨过,“录”其实是“志”一种替代形式,但由于“志怪”意味太明显,已经要成为一种文体了,所以直接使用便不妥当。小说作家便不约而同地使用了这个替代的字。

中国古代小说与西方叙事文学从艺术营构方面最大的不同或许就是两种叙事传统与现实的关系:西方小说遵循亚里士多德(Aristotle,公元前384—前322)的“模仿说”,竭力于艺术中再造一个现实;而中国小说恰恰相反,小说家们总是希望在普通生活之外寻找奇幻的表现。这可以说是整个中国小说的共性,而文言小说是这种共性最早的执行者,所以,中国早期小说命名喜欢以“异”“怪”及“神”“仙”命名,其实正是这种共性的反映。

二、《太平广记》命名小探及其对小说命名的整齐

据前文的数据可知,中国小说以“异”为名者最多,甚至此类亦最喜以“记”为体字:仅前表所列,唐前11部,唐代13部,计24部,数量确实不少。事实上,还有一部囊括唐前与唐代文言小说大成的书,亦与此二字有关联,那就是《太平广记》。

此书得名似乎很简单:“因为成书于太平兴国年间,和《太平御览》同时编纂,所以名为《太平广记》。” [3]序言1但其实或许并非如此。钱锺书《管锥编》提出了疑问:

书仅冠以李昉等《表》,無序例可按,殊难窥其命名与取舍之故。“太平”易了,“广记”则不识何谓。《引用书目》有《广异记》;顾况作《戴氏〈广异记〉序》(《全唐文》卷五二八),历举汉、晋以还志怪搜神之著,“蔓延无穷”,直可移为本书序例。《广记》殆名本《广异记》而文从省乎?抑晚唐人撰《卓异记》,流俗以之属李翱者,亦列《引用书目》中;其自序(《全唐文》卷六三六)云:“广记则随所闻见,杂载其事,不以次第。然皆是警惕在心,或可讽叹;且神仙鬼怪,未得谛言。非有所用,俾好生不杀,为仁之一途,无害于教化。故贻谋自广,不俟繁书,以见其意。”则《广记》之称,或兼“载事”与“贻谋”之“广”乎? [4]639

对一般人来说,这个名字似乎很好理解,但钱锺书先生并不满足于普通的理解。他试做了两个解释。一是源于唐人戴孚(757年进士)《广异记》,此书原本据作者同年进士的顾况《戴氏〈广异记〉序》云“此书二十卷,用纸一千幅,盖十余万言” [5]76,原书早佚,但《太平广记》录存极多,“引文凡三百一十三条,征引之众,仅次《酉阳杂俎》”,则反要据《太平广记》了解此书情况,李剑国先生评其“所载天地奇异,包罗广博,宜乎名《广异》也。其中神仙、冥报、狐、鬼、虎事最众” [7]465,488-489。与《太平广记》对应来看,正如钱锺书先生所言顾况序对戴书的概括“直可移为本书序例”,说明二书内容相类;具体来说,前边已经提及,《太平广记》神仙类最多,达55卷,加上女仙类15卷,共计70卷,鬼40卷,报应类33卷,狐9卷,虎8卷,与李剑国先生描述之《广异记》基本吻合。

李昉等人编《太平广记》时,此书原书尚存,李昉不但将此书列入引用书目,而且收录三百余条,可知对此书相当熟悉且重视。因此,其名称或与此书有关,即遵《太平御览》之轨则,以“太平××”为题,又欲袭《广异记》之迹,故隐此“异”字,借其“广记”二字以为名。这一点还可从钱锺书先生下一条解释得到佐证。

晚唐人所撰《卓异记》一书也名列《太平广记》的引用书目中 ① ,其自序也提到“广记”二字,钱锺书先生引为“广记则随闻所见”,实断句有误,“广记”二字当属前,原文如下:“洎正人硕贤,守道不挠;立言行已,真贯白日。得以爱慕遵楷,其奸雄之迹,睹而益明。自励广记,则随所闻见;杂载其事,不以次第。” [7]6424但无论如何,作者作此书确有“广记”之意。与李昉几乎同时代的乐史(930—1007)对《卓异记》一书颇感兴趣,他曾撰《续卓异记》三卷,后来又“自汉魏已降,至于周世宗,并唐之总为一集,名曰《广卓异记》” [8]522,对前书之“广记”再增广之。乐史此书的修成应该稍微晚于《太平广记》,但此书对于《卓异记》的续、广也可见一种时代倾向,则此书之名对于《太平广记》最后定名或亦有影响。

钱氏所举二证虽不能定论,然皆有道理。这样来看,则所谓“太平广记”实为“太平广异记”。当然,如果从李昉等《太平广记表》所言“伏惟皇帝陛下,体周圣启,德迈文思;博综群言,不遗众善。以为编秩既广,观览难周;故使采摭菁英,裁成类例”,其“广”字即“编秩既广”也,其“记”字即“采摭菁英,裁成类例”之谓,亦可通。但此表还有“六籍既分,九流并起。皆得圣人之道,以尽万物之情”之句,颇同前举《戴氏〈广异记〉序》与《卓异记》序,只是更含蓄雅致一些。

如果仅从题目来推测其间隐含了一个“异”字似乎还多推测成分,但若从《太平广记》全书五百卷所收类别来看,则可以坐实这一判断了。全书共九十二个大类,看看这些类别中卷数较多者:神仙55卷、鬼40卷、报应33卷、神25卷、女仙15卷、定数15卷、畜兽13卷、异僧12卷、再生12卷、草木12卷、征应11卷、妖怪9卷、狐9卷、水族9卷、龙8卷、虎8卷、梦7卷、昆虫7卷、异人6卷、精怪6卷、道术5卷、方士5卷,这些就占了322卷,其它写蛇、写鸟、写冢墓、写幻术、写妖妄也甚多,可以说,此书基本都是征奇谈异之事,则其题目若有“异”字,不亦宜乎?

这虽然只是一个个例,但由于《太平广记》的总结性意义,我们也可以将此视为唐前小说的总体特征。

当然,与其总名不同,《太平广记》对具体作品的篇名却有巨大的改动,每一次集大成文献的编纂同时也会带来传世文献存世样貌的更革,有正面的,也有负面的,或失传,或失真。就宋前文言小说的标目而言,《太平广记》的编成其实打断了传统小说的制题史 ① ,因为编者在将原书篇目分类收入其书时,或给原无标题者加上标题,或将原有标题者改换标题,总之,《太平广记》中小说的标目全为人名,这其实是对史书纪传体命名体制的回归。

有这种变化当然也可以理解,这与《太平广记》编纂的性质也有关系。此为奉诏所修,修此书的十三人全部参加了另一部大书《太平御览》的编纂,其主要人员后来又继续参加了《文苑英华》的修纂。可以说,这些主持者均是当时知名的文士,所修之书又均为奉诏编纂,所以有极强的官方色彩。那么用各种方法使这部小说总集显得更严肃便是一个不得不考虑的问题(事实上,这并非后人臆测,《玉海》卷五四便记录了此书刻版后“言者以为非学者所急,收墨板藏太清楼”的事 [9]1031)。于是,将纳入此书的标题进行史传化改编也成为应有之义了。

这种变化会改变正常小说标目的肌理。比如卷四六七收入《李湯》一条,此名完全没有反映出这篇小说的叙事焦点,只是随便按史传之例安名而已。此类例证甚多,不再枚举。

三、志怪、传奇二体之异

从前论可知,中国文言小说的命名以及叙事之中,“异”字占有极大的比重,但仔细考查,我们会发现,“异”在文言小说的命名中,其实还有细微的分化,即分出“怪”与“奇”二类。

据明人胡应麟的分类方法,中国古代的文言小说可以分为六类,其中前两类是当下学界最认可的两类,即志怪与传奇。实际上,如果仅从语言角度来看,这两类的名称其实是一样的,都有记录异事的意义。但仔细思考,会发现二者有着非常微妙的差异,这种差异对小说叙事艺术也有着重要的影响。

我们先从语义角度来看。志即“识(誌)”。《国语·鲁语下》:“仲尼闻之曰:‘弟子志之,季氏之妇不淫矣。” [10]198则此字实为记录的意思,即便是本书第一章所论文言小说之名多出于《史记》诸体,后世之“志”亦出于“书”体所衍生者,其实史书此体亦从记录之意来。而“传奇”之“传”其实源自《史记》诸体中的列传,则其当读为“传记”之“传”而非“传承”之“传” ① ,则其仍为记录之意。再看“怪”“奇”二字。怪,《说文解字》云“异也,从心,圣声” [11]220,《论语·述而》“子不语怪力乱神”句何晏(?—249)集解引王肃(195—256)注为“怪异” [12]620,则知“怪”字皆训为“异”,而《文选》扬雄(前53—18)《羽猎赋》“怪物暗冥”句吕向(?—742)注云“怪,谓奇怪之物” [13]141《上林赋》云“追怪物”,李善(630—689)注引张揖曰“怪物,奇禽也” [14]372,均以“怪”与“奇”互释;至于“奇”字,《说文解字》仍以“异也”为训 [11]101,《汉书·五行志中之上》“尨奇无常”句颜师古(581—645)注引应劭(153—196)云“奇,奇怪非常意” [15]1366,而《淮南子·主术训》也直接说“珍怪奇物” [16]649,亦可知“奇”与“怪”可互释,并且一统于“异”。则仅从语言角度看,奇、怪二字其意实同。所以,志怪与传奇二词的语义其实并同。

但若仔细区分,则会发现“怪”与“奇”还是有不同。“怪”更倾向于不可知世界发生之事,在人类逻辑之外者;而“奇”则发生于人类世界之中,只是较少发生而已。或者说“怪”在感情色彩上更倾向于可怕的“异”,而“奇”则在感情色彩上更正面。比如说将此二字分别与相同的字组词便可感受出其不同之处,如“怪兽”与“奇兽”,感情色彩便有差异。

我们可以举例来对比。如《后汉书·隗嚣传》云:“望闻乌氏有龙池之山……其傍时有奇人,聊及闲暇,广求其真。” [17]520相对应我们再看《晋书·郭璞传》云:“案《周礼》,奇服怪人不入宫,况谷妖诡怪人之甚者。” [18]1908这两则文献前云“奇人”,则有得道真人之意,而后云“怪人”,则情感倾向上明显是一种负面判断。再如《后汉书》卷二十九《方伎传》后之评云:“华佗之医诊,杜夔之声乐,朱建平之相术,周宣之相梦,管辂之术筮,诚皆玄妙之殊巧、非常之绝技矣。昔史迁著扁鹊、仓公、日者之传,所以广异闻而表奇事也。故存录云尔。” [19]829-830《金楼子》卷五云:“余丙申岁婚,初婚之日,风景韶和,末乃觉异。妻至门而疾风大起,折木发屋,无何而飞雪乱下,帷幔皆白,翻洒屋内,莫不缟素,乃至垂覆阑瓦,有时飞堕。此亦怪事也。” [20]1158-1159《后汉书》所载皆华佗等人之伎艺,自为“正向”之“异”,故云为“奇事”;而《金楼子》所录为自然界不可解之突变,确为“负向”之“异”,故云为“怪事”。即此亦可知二字之差异。

事实上,志怪与传奇二体之异也正在于此,所以,以“志怪”与“传奇”二词分别为二体之名,是非常合适的。

根据以上的论述与前表的统计,可以知道,中国古代文言小说命名中,“怪”“异”之类的用字最多;而从小说类型来看,其中占比最大,最为当下认可的两种类型志怪与传奇之名也以“异”为核心,可以知道,对于中国古代文言小说艺术而言,其最基本的、核心的艺术旨趣是“异”,这也彰显出中国古代叙事艺术中对超出正常生活经验的“异”的向往。当然,志怪与传奇二名在选字上非常恰切,虽然同标“异”帜,但却又各有领地,所以,从审美旨趣或云体性上看,以《搜神记》等书为代表的志怪类作品便多以法术、感应、妖怪、物怪以及鬼为核心,显示出以怪本身为艺术目的的倾向;而传奇虽亦偶有“异”的成分,如《任氏传》写狐女、《柳毅传》写龙女,但一来此类并不多,绝大部分只写真实的生活;二来既便此类作品,其艺术目的也并不在“异”本身,而在“异”对于人的情感世界的作用。

参考文献:

[1]朱一玄,宁稼雨,陈桂声,编著.中国古代小说总目提要[G].北京:人民文学出版社,2005.

[2]石昌渝,主编.中国古代小说总目·文言卷[G].太原:山西教育出版社,2004.

[3][宋]李昉,等编.太平广记[G].北京:中华书局,1986.

[4]钱锺书.管锥编[M].北京:中华书局,1996.

[5]丁锡根,编著.中国历代小说序跋集[G].北京:人民文学出版社,1996.

[6]李剑国.唐五代志怪传奇叙录[M].天津:南开大学出版社,1998.

[7][清]董诰,等,编.全唐文[G].北京:中华书局,1983.

[8][宋]乐史.广卓异记[M]//续修四库全书·史部第87册.上海:上海古籍出版社,2002.

[9][宋]王应麟,编.玉海[M].南京:江苏古籍出版社;上海:上海书店,1987.

[10]徐元诰.国语集解[M].王树民,沈长云,点校.北京:中华书局,2006.

[11][汉]许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1992.

[12]黄怀信,论语汇校集释[M].上海:上海古籍出版社,2008.

[13][梁]蕭统,编,[唐]吕延济,刘良,张铣,吕向,李周翰,李善,注.日本足利学校藏宋刊明州本

六臣注文选[M].北京:人民文学出版社,2008.

[14][梁]萧统,编,[唐]李善,注.文选[M].上海:上海古籍出版社,1986.

[15][汉]班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[16][汉]刘安,编.淮南子集释[M].何宁,集释.北京:中华书局,1998.

[17][南朝宋]范晔,[唐]李贤,注.后汉书[M].北京:中华书局,1973.

[18][唐]房玄龄,等.晋书[M].北京:中华书局,1974.

[19][晋]陈寿.三国志[M].北京:中华书局,1971.

[20][梁]萧绎,撰.金楼子校笺[M].许逸民,校笺.北京:中华书局,2011.

A Textual Research on the Naming of

“Pu Zi” in Ancient Chinese Novels

LI Xiao-long

(Beijing Normal University Chinese Language and Literature Department,Beijing 100875,China)

Abstract: In the naming of classical Chinese fiction,besides the words used to mark the style at the end of the name,there are also some“spectrum characters” with high usage rate,such as“weird”,“strange”,“god” and “immortal”. This is related to the peculiar plots which are different from ordinary life in Chinese fiction,which can be seen in the classification of Taiping Guangji,and the title of probably contains the word “different” . In fact,the two most classical types of classical Chinese fiction are called“Zhiguai” and“Legend”. They just use the words “weird” and “strange”. They both have the meaning of “different”,but they have profound differences. This difference also shows the difference of their artistic style.

Key words: classical Chinese novel;title of book;Taiping Guangji;Zhiguai;Legend

(责任编辑:李汉举)

收稿日期:2019-06-13

基金项目:本文为国家社会科学基金“中国古典小说命名方式与叙事世界建构之关系研究”(项目编号:10CZW041) 阶段性成果。

作者简介:李小龙(1976- ),男,陕西麟游人。北京师范大学文学院副教授,主要研究方向为中国古代小说。

①按:此书作者历来有李翱与陈翱二说,然正如《四库全书总目》所言,“李翱为贞元、会昌间人,陈翱为宪、穆间人,何以纪及昭宗,其非李翱亦非陈翱甚明”,其实,《宋史·艺文志》(卷二百六)录为“陈翰”,或为编《异闻集》之陈翰所撰。

①关于此点,请参见李小龙《中国古典小说回目研究》第一章第四节的相关论述,北京:北京大学出版社,2012年,第55-69页。

①李剑国《唐稗思考录》亦曾提及此一看法,参《唐五代志怪传奇叙录》,天津:南开大学出版社,1998年,第6页。