城市街区形态对PM10、PM2.5的影响研究

——以武汉为例

戴 菲

陈 明

王 敏

朱晟伟

傅 凡

城市的快速扩张、建设用地的增加以及人类活动加剧,改变了城市下垫面并对城市气候变化产生重大影响,近年来以颗粒物为首要污染物的空气污染尤为严重。研究表明,城市形态、用地结构对大气颗粒物污染有着密切关联[1-2],而城市由大量的街区单元构成,清洁健康的城市离不开清洁健康的街区,相比城市尺度的空间战略,其规划调整具有较高的实效性与可操作性,因此街区尺度的研究具有较高的实际应用价值。

目前相关研究主要集中于城市尺度,探讨大气颗粒物浓度在不同城市用地空间的分布特征,较少关注街区尺度,现有的少量研究也仅从单一的用地探讨其与颗粒物的关系。研究表明,城市的各类下垫面中,大气颗粒物污染最严重的区域往往是交通用地与工业用地,它们是大气颗粒物产生的“源”空间,其次为居住或商业用地,绿地或水体上空的空气质量最好[3-4],是城市大气颗粒物重要的“汇”空间,通过绿色植被的吸附作用与水体的增湿效应得以实现[5-6],因此对城市用地进行合理地规划布局,结合通风廊道建设和绿地系统的空间形态规划,有利于城市整体层面空气质量的改善[7-9]。由绿地构成的绿色空间与建筑和道路构成的灰色空间是街区尺度研究的关注焦点,研究初步揭示了绿地的规模越大,绿化覆盖率越高,PM10、PM2.5的消减作用越显著[10-12];衡量绿地形态的边缘密度指标,揭示了越复杂的形态越有利于PM2.5的消减[13];通过ENVI-met软件对居住区内植被进行模拟发现,植被中树木占比较高,有利于改善空气质量,且植被的整体布局、聚散程度均对居住区的PM10产生影响[14]。此外,绿地环境的温湿度对PM10、PM2.5也存在显著影响[15]。灰色空间的研究聚焦于街道高宽比、长宽比、两侧建筑高度等更微小尺度形态对颗粒物的扩散影响[16-18]。

从目前的研究进展可以看出,街区尺度的空间形态与大气颗粒物的研究已逐步开始形成,但对于构成城市肌理的普遍街区研究却涉及不多,且缺乏对街区中复杂多样的用地及其形态的综合考量。在前期研究发现城市街区单元的颗粒物空气污染存在显著差异基础上[11],研究聚焦在控制性详细规划与城市设计中,全面管控城市街区形态的关键性指标与颗粒物分布特征的关联研究,具有落实于规划管控的良好实用价值。

根据2016世界卫生组织发布的全球空气污染城市排名,在我国210个地级及以上城市中,武汉市在空气质量最差的城市中排名第12,其高密度的城市空间形态与严重的大气颗粒物污染,也反映了大城市的典型特征,因此成为许多学者研究的对象[19-20]。本文以武汉市建成区内的18片构成城市肌理的普遍街区为例,以目前规划设计中正在使用的指标衡量城市街区形态,与PM10、PM2.5进行关联实证,探索街区形态对PM10、PM2.5的影响及其规律。研究丰富城市街区形态规划设计的新维度,试图建立系统性消减大气颗粒物污染的城市街区空间形态规划设计理论方法,为继“海绵城市”之后的“健康城市”建设提供前沿性的支撑研究。

1 研究方法

1.1 研究区概况与街区样本的选择

图1 武汉都市发展区的18个空气测量点分布(底图引自Google Earth)

武汉市是我国华中地区最大的城市之一,位于江汉平原东部。在城市发展过程中,形成以主城区为核心,周围环绕西部新城、南部新城等6个重要城市新城的空间格局,以此为研究范围。其建成区内分布着9个国家环境空气质量自动监测站点(以下简称“国控点”)与7个城市环境空气质量自动监测站点(以下简称“市控点”),课题组纳入2个自测点(连续4年长期固定监测)以增加样本数量,通过这些监测点的经纬度坐标定位其空间位置。鉴于我国街区的划分标准,以2条主干道间距约800~1 200m围合成的空间单元,以这18个监测点为圆心形成的500m半径缓冲区为研究的街区样本(图1)。

这些监测点位布设采用优化布点法,综合考虑了建成区不同片区的污染浓度、建成区面积和人口数量等因素,相对均匀地分布在研究范围内,因此以这些监测点为中心形成的空间单元是构成城市肌理的普遍街区。每个监测点代表范围一般为半径4km,能反映1km街区的颗粒物污染状况,且18个监测点之间的距离一般为5km,因此各片街区的测定数据之间无相互干扰。

1.2 颗粒物测量

国控点与市控点测量的PM10、PM2.5浓度为逐日数据,来源于武汉市环保局。课题组于华中科技大学建筑与城市规划设计研究院(以下简称“华中大设计院”)与南四教学楼(以下简称“华中大南四楼”)楼顶分别安置2台LD-5S激光粉尘仪,长期固定测量PM10、PM2.5。该仪器通过气象实验室的校正实验设置了质量浓度转换系数K值,且安装了湿度传感器,可自动修正湿度对PM10、PM2.5的影响,因此得到的数据与国控点、市控点的数据具有可比性。同时在误差允许的范围内,对比了课题组自测点与国控点、市控点数据的差异性,保证数据的准确度。

考虑到植被在一年四季中的变化,以及确保充分发挥它们对颗粒物的消减作用,颗粒物数据选择武汉市植被生长稳定的6—9月(2016、2017年)。同时为了消除气候因素的干扰,选择测量时前后2~3d均为晴朗无风天气的数据进行分析(101d)。

1.3 街区形态指标计算

综合考量18片街区的现状特征,本研究从反映街区二维形态的地表覆盖与三维形态的垂直空间选取了两大类指标来衡量其形态特征。指标选取基于以下原则:1)对颗粒物有潜在影响;2)便于计算;3)在规划设计中得以应用;4)保证各指标间的最小冗余度。地表覆盖类指标包括绿化覆盖率(Green Cover Ratio,GCR)、水体密度(Water Density,WD)、建筑密度(Building Density,BD)和道路面积率(Road Area Ratio,RAR),这些指标均为各要素的覆盖面积占街区总面积的比例。垂直空间类指标包括容积率(Floor Area Ratio,FAR)和测量点的相对高程(Relative Elevation,RE)。

研究涉及的规划指标主要来源于武汉市规划研究院的数字规划研究中心数据库,均是2016年的现状统计数据。研究中心通过实地调查与统计、遥感提取等多种方式,逐渐完善数据库,数据涉及信息量大、精度高,但不含绿化覆盖率,因此使用国产卫星高分二号拍摄的高分辨率遥感影像提取绿色植被。影像的拍摄时间为2016年9月1日,将全色影像(0.8m)与多光谱影像(3.2m)融合后得到的多光谱影像的空间分辨率可达0.8m。利用ENVI5.3,通过面向对象特征的影像分类方法,在精细的街区尺度可以提高提取结果的精度[21]。以NDVI作为植被识别的关键指标,并结合人工目视解译优化提取结果,从而计算街区的绿化覆盖率。各测量点的高程值通过其经纬度坐标在Google Earth上测量得到,由于城市地势平坦,1 000m范围内高程差异性不大,因此以中心点高程衡量整片街区。为了能在规划设计中得以应用,以最低高程为基准,计算各个测量点的相对高程用于后续分析。

1.4 数据分析

分别将PM10、PM2.5取6—9月的平均浓度值,作为研究分析的因变量,自变量包括GCR、WD、BD、RAR、FAR、RE。

首先,揭示高密度城市空间下不同街区的街区形态指标与PM10、PM2.5浓度的差异性。其次,通过皮尔森(Pearson)双变量相关分析得到对PM10、PM2.5影响显著的街区形态指标,并通过一元回归分析它们对PM10、PM2.5的影响规律。最后,对PM10、PM2.5影响显著的街区形态指标进行多元线性回归分析,构建PM10、PM2.5的预测模型,量化不同街区形态对PM10、PM2.5浓度影响的相对贡献。以上分析均在SPSS19.0中完成。

图2 不同街区地表覆盖类型的差异性

图3 不同街区垂直空间特征的差异性

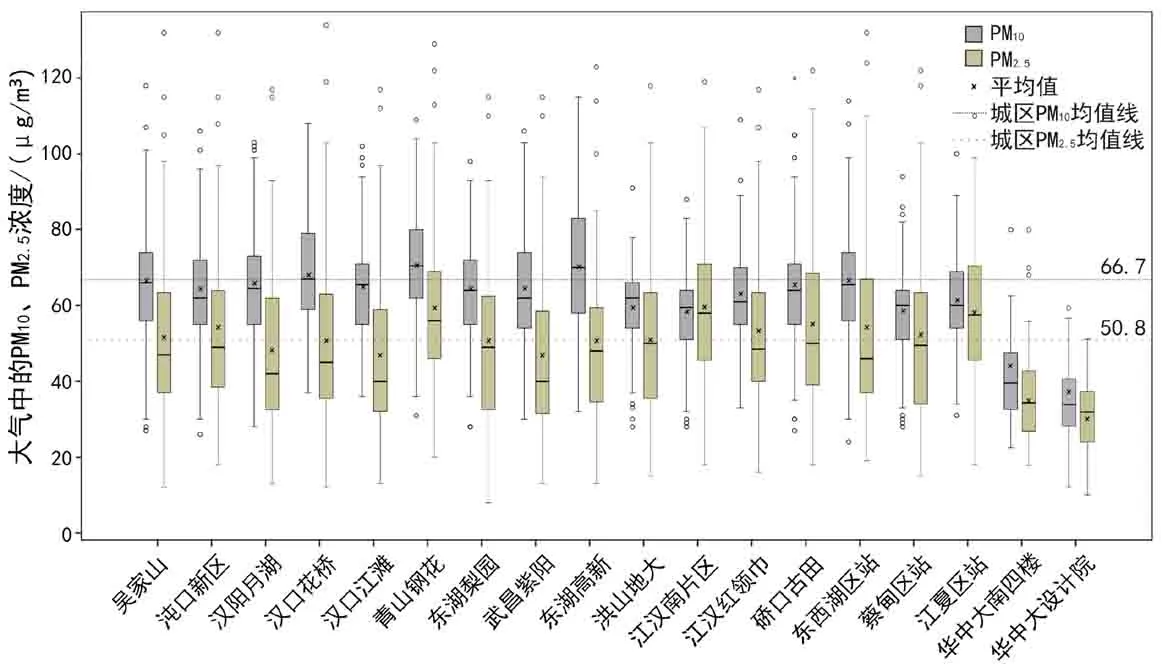

图4 不同街区中PM10、PM2.5浓度的差异性

2 结果与分析

2.1 不同街区形态与PM10、PM2.5的污染特征

在高密度城市形态下,不同街区的地表覆盖类型与垂直空间特征差异性显著(图2、3),绿地、水体、建筑和道路基本构成街区整体覆盖面积的80%,未统计的地表类型包括裸地、广场、操场及其他硬质地面等。街区的绿化覆盖率普遍在20%~30%之间,最高的是华中大设计院的65.63%,最低的是江汉南片区仅7.8%。大面积的水体仅存在7片街区中,以公园绿地为主,水体密度最高的是东湖梨园的64.83%。建筑密度集中在15%~30%之间,道路面积率集中在10%~20%之间。

不同街区PM10、PM2.5逐日浓度的平均值、最小值、最大值、中值等都呈现显著的差异性,且PM10、PM2.5浓度变化表现相似的规律(图4)。整体而言,PM10浓度最高的是东湖高新,PM2.5浓度最高的是青山钢花,华中大南四楼与设计院的PM10、PM2.5浓度均最低,且与其他街区存在显著的差异。18片街区之间的PM10、PM2.5平均浓度最大差异可达41.5μg/m3、37μg/m3,超过中国环保部规定的PM10、PM2.5日均浓度限值(70μg/m3、35μg/m3)的59%、105%[22]。以2016、2017年6—9月武汉市城区的平均PM10、PM2.5浓度为参照进行对比,发现各个街区在此基准上下浮动变化较显著,不同街区的PM10浓度在城市平均水平约55%~106%之间浮动;PM2.5浓度在城市平均水平的59%~117%之间浮动。此外,街区中PM10、PM2.5逐日浓度的变化幅度都很大,但也都集中在一定的区间,污染程度越轻的街区PM10、PM2.5浓度变化幅度也越小,污染越严重的街区PM10、PM2.5浓度变化幅度的也越大。

2.2 相关分析与一元回归分析

不同街区形态对PM10、PM2.5的影响不一致,GCR、RAR与RE是最主要的影响因素,相关系数基本在0.5~0.7之间。而WD、BD、FAR与PM10、PM2.5之间基本上无相关性,相关系数基本低于0.2(表1)。GCR与PM10、PM2.5浓度均呈显著的负相关关系(P〈0.01),而RAR与PM10、PM2.5浓度均呈显著的正相关关系(P〈0.05,P〈0.01)。RE与PM10浓度呈显著的负相关关系。

2.2.1 街区地表覆盖对PM10、PM2.5的影响

图5 街区地表覆盖与PM10、PM2.5的一元回归分析

表1 不同街区空间形态指标与PM10、PM2.5的相关性

表2 多元回归分析

GCR、RAR与PM10、PM2.5的一元回归分析均以三次函数拟合度最高(图5)。当GCR达到25%以上时,对PM10的消减影响才开始显著,此前作用微弱甚至是反作用,而GCR对PM2.5的消减影响始终较为显著。RAR在低于10%时,PM10浓度随其增加而增加的规律较显著,大于10%以后,影响作用将减弱,对PM2.5的影响规律类似,但其转折点约为18%。

WD在本研究中与PM10、PM2.5浓度不相关,与既往研究有所差别。由于研究选取的大多是城市中一般的街区,并非所有街区中均存在水体,且存在水体的街区,大多面积极小,不足以发挥增湿效应以降低大气颗粒物。因此与专门以湖泊为研究对象,探索其面积、形态对颗粒物的影响研究结果不一致[6]。BD反应街区的建设强度,本研究表明它对PM10、PM2.5基本不产生影响。

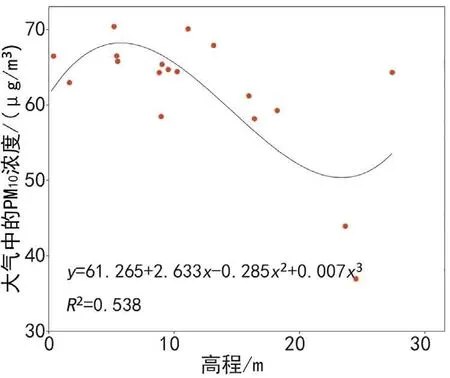

2.2.2 街区垂直空间对PM10、PM2.5的影响

RE与PM10的一元回归分析仍以三次函数拟合度最高(图6)。当相对高程低于5m时,随着高程的增加,PM10浓度有上升的趋势,高于5m之后,PM10浓度随高程增加而降低的趋势才逐渐明显,但在0~10m的高度范围内一直维持着高度污染的状态。在相对高程高于约20m以后,PM10浓度的减缓趋势开始逐渐平稳。而容积率则对PM10、PM2.5基本不产生影响。

彭仲仁等研究了在300~1 000m的高空中的PM2.5浓度的变化规律,得到PM2.5浓度随高度的升高而降低的趋势[23]。而本研究揭示了在与人直接接触、行为活动最紧密的近地面层,PM10也表现出显著且相似的变化规律。而这个高度对PM2.5的影响极其复杂,其浓度随高度变化的趋势不明显,这是由于PM2.5难以靠自身重量沉降,在大气中的停留时间长、传播距离远,影响了其扩散规律[24]。

2.3 多元线性回归分析

为了进一步分析GCR、RAR、RE 3个要素对PM10、PM2.5浓度影响的贡献度,将这些要素与PM10、PM2.5进行多元线性回归分析(表2),预测模型如下:式中,Y表示PM10、PM2.5的浓度值,a0表示常量,a1、a2、a3表示每个自变量的系数。

2.3.1 PM10的多元线性回归分析

PM10的回归模型中,3个要素变量共同解释了PM10变化的63.3%。其中,RE与GCR在PM10的变化中起关键作用,二者对PM10变化的贡献达83.0%,RAR对PM10变化的贡献度仅17.0%。以2016、2017年6—9月武汉市城区的平均PM10浓度(66.7μg/m3)为基准,从各个变量的系数来看,在维持其他变量不变的情况下,GCR每提高10%,可降低PM10约3.3%,高度每上升1m,可降低PM10浓度约0.8%,但RAR每增加10%,可增加PM10浓度约3.3%,与GCR的作用强度基本相同。

2.3.2 PM2.5的多元线性回归分析

PM2.5的回归模型中,GCR与RAR共同解释了PM2.5变化的80.7%。其中,GCR在PM2.5的变化中起关键作用,贡献度为72.5%,RAR对PM2.5变化的贡献度为27.5%。以2016、2017年6—9月武汉市城区的平均PM2.5浓度(50.8μg/m3)为基准,从各个变量的系数来看,在维持其他变量不变的情况下,GCR每提高10%,可降低PM2.5浓度约7.1%,RAR每增加10%,可增加PM2.5浓度约5.9%。

图6 街区空间特征与PM10的一元回归分析

3 结论

1)PM10、PM2.5浓度在城市不同街区中差异性显著,即使是同一街区,浓度变化也异常之大,街区之间的平均PM10、PM2.5浓度分别在城市平均水平55%~106%、59%~117%之间浮动。而街区形态在一定时间内的状态基本不变,但尽管如此,其对PM10、PM2.5的影响规律相对稳定。

2)FAR、BD与PM10、PM2.5相关不显著,而GCR、RAR、RE是影响PM10、PM2.5变化的主要因素,它们与PM10、PM2.5浓度均在P〈0.05或P〈0.01水平上显著相关,虽然各变量与PM10、PM2.5的相关系数差异不大,但对PM10、PM2.5浓度的影响程度却明显不同。它们对PM10、PM2.5的影响也非简单的线性关系,当GCR高于25%,RAR在0~10%(18%)时,对PM10(PM2.5)的消减效果较为显著,因此确定各指标相应的阈值,有利于在实际的规划设计中得以应用。

3)对PM10、PM2.5变化影响显著的要素及其贡献度不一样,对PM10变化影响的因素中,RE与GCR起决定性作用,二者贡献度接近,共83.0%。对PM2.5变化影响的因素中,GCR起决定性作用,贡献度为72.5%。其中值得注意的是,提高GCR、降低RAR,可降低PM10、PM2.5浓度,但增减相同比例的GCR与RAR对PM10、PM2.5的作用基本等值,相互平衡抵消。

4 讨论与展望

PM10、PM2.5浓度受多种因素影响,街区地表覆盖类型中,绿地和道路是影响PM10、PM2.5浓度的2个关键因素,体现了颗粒物空气污染问题的源与汇。一方面,汽车排放是颗粒物的主要来源,因此不同街区道路面积率影响了整片街区的污染程度;另一方面,植被通过干、湿沉降作用,是天然的颗粒物净化器,因此高绿化覆盖率的街区往往污染程度较低。GCR率每提高10%,可降低PM10浓度仅3.3%,更好地解释在各因素综合影响下,其对颗粒物的影响强度。以研究的街区为例,RAR较高、GCR较低的江汉南片区,以及与之相反的华中大设计院,二者的PM10、PM2.5浓度与街区空间形态均形成鲜明的对比,较好地说明GCR与RAR 2个指标对PM10、PM2.5浓度的影响差异。街区的垂直空间中,RE与PM10显著负相关,与PM2.5相关性不强。由于街区的颗粒物污染大多为地面的汽车排放,加上空气的垂直对流作用,因此垂直方向上的污染情况表现为地面层污染浓度高,而越往上空,污染浓度越低。但需要注意的是,PM10在相对高度约5~6m时,其浓度最高,0~10m的高度范围内,都保持着高浓度的污染,这个高度是城市中低层建筑的高度范围。也有研究通过数值模拟,发现城市街谷竖直方向上的重度污染区集?中在10m以下空间[25],本研究将这种现象规律推广到城市普通的街区及其他类型空间环境。当然,不同高度的颗粒物浓度还受到周围空间环境的其他因素影响,例如街区中建筑的布局方式、建筑高度等,还需要进一步研究以得到更科学的解释。

上述研究结果为实际规划策略提供以下指导:首先提高街区绿化覆盖率是最直接有效的方式,在城市高密度建成区中,难以大幅度地新增绿地,即增加绿地率,相对来说,提高绿化覆盖率更加灵活且切实可行。其次是在条件允许的情况下降低道路面积率,提高道路密度(一定区域内道路总长度与该区域面积的比值),有利于增加街区的“穿堂风”,改善街区的通风环境[26],从而改善空气质量。随着城市地下轨道交通的发展,分担了一部分地面交通压力,因此具有一定的实际应用价值。将道路与绿化相结合,同时提升绿化覆盖率与道路密度,这些绿化覆盖率高、高度较低的空间,在高密度的城市建成区里,是潜在的通风廊道[27]。在城市街区的垂直空间中,颗粒物浓度受高度影响显著,因此需注重垂直界面上的空间设计,主要利用建筑的屋顶和墙体进行立体绿化,对改善垂直方向高污染区(5~6m)的空气质量具有重要作用。相关研究表明,19.8hm2的屋顶绿化每年可消减大气中14%的PM10[28],而且还具有缓解热岛效应、雨洪管理等多重功能。

本研究选取了武汉市18片街区对其空间要素与PM10、PM2.5进行分析,目前仅从地表覆盖与空间特征两方面选取了城市规划管控中正在使用的指标,可再从其他方面考虑更多影响PM10、PM2.5的潜在因素,例如从街区布局、街道与建筑关系等形态要素出发,纳入天空可视度、建筑分布的均匀度、紧凑度和街区空间高度等指标进行分析,作为课题组后续进一步开展的研究工作,以期为规划管控补充完善新的指标体系,并结合数值模拟设置不同情景方案,得到合理的街区形态、布局方式与更精确的规划设计指标阈值,以期对规划设计具有更实用的参考价值。