首钢工业景观格局变迁研究(1919—2019)

李 宾

坐落在北京市石景山区、长安街西沿、占地面积8.63km2的首钢①,因首都城市发展需要而被迫迁移和转型,这个曾经严格按照生产流程及高效原则建造并由建筑、设备、铁轨、道路、传送带、管道和烟囱等形成的“十里龙烟”钢铁帝国[1],在2005年停产后失去了主要的经济生产职能,最终成为中国目前最大、最具代表性的工业类棕地,等待被重新赋予生机。2006年始,围绕如何复兴首钢展开了一系列的学术与实践研究,包括工业遗产保护利用、工业区更新、工业建筑改造、棕地景观再生、产业转型、生态与污染治理、历史发展和相关教学等②,这些研究大都具有一个重要的共同点,就是将首钢的转型复兴与逐渐成为全球性城市的北京城市更新相联系,并试图在这一快速进程中找到首钢复兴的自身特征和有效路径。随着《北京城市总体规划(2016—2035年)》中将转型中的首钢定位为首都的3个重要文化功能区之一——首钢近现代工业遗产文化区③,首钢的工业景观逐渐成为京西的一张重要文化名片,并以“新首钢”的整体形象进入公众视野,在高聚光灯下,对其保留或拆除应遵循什么原则?以高炉为代表的大量重工业遗存和废弃地如何重新焕发生机?辉煌的工业历史与文化记忆如何被重新续写?在深入探讨这些更新与再利用问题前,应首先对首钢及其工业景观的历史发展脉络与格局进行必要的讨论。而在逐渐形成的“首钢热”中,对其历史进行系统梳理和解读的研究相对较少,本文以作为历史透镜的工业景观格局及其变迁为出发点,希望为首钢研究提供一个新的视角。

1 语境的重释:作为历史与文化透镜的工业景观

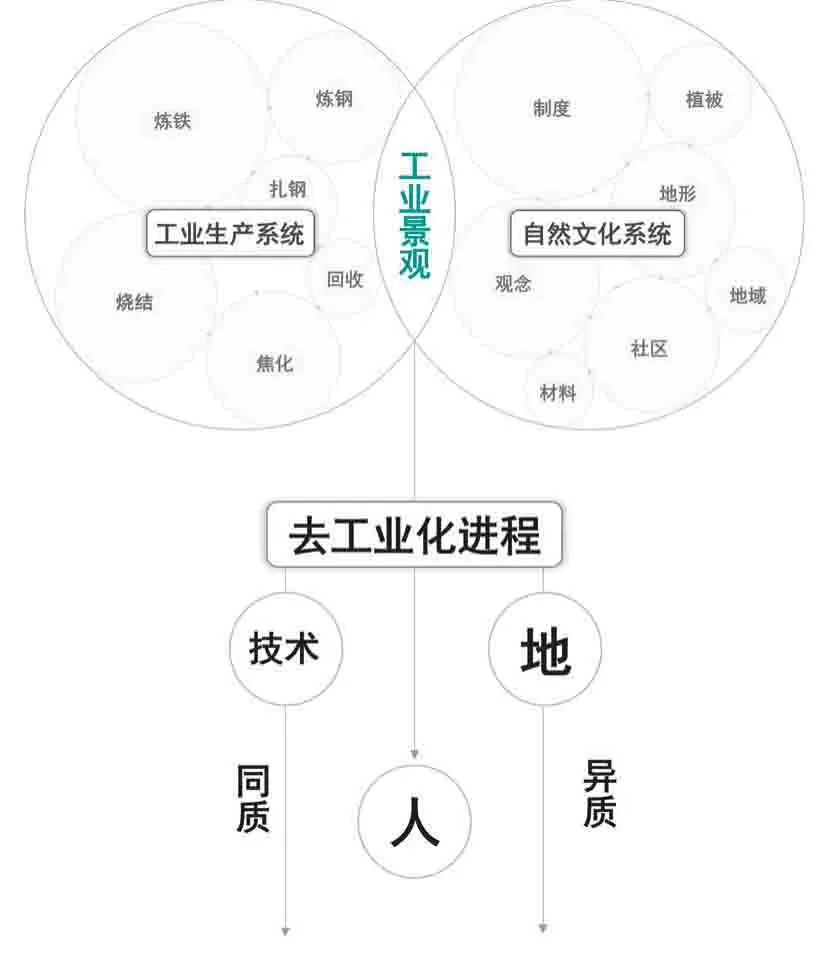

图1 去工业化背景下的工业景观内涵

图2 1965年去工业化转型之前的梅德里希钢铁厂(2-1)和1955年的石景山钢铁厂(2-2)

彼得·拉茨(Peter Latz)在其2017年出版的著作RUST RED中对建成20年后的北杜伊斯堡景观公园进行了系统性的重释,除了客观评估“混乱”的信息层结构(5个经典信息层:铁轨、散步道、河道、植被、重要节点)对公园所产生的持续影响外,在论述景观公园的前身——梅德里希钢铁厂(Meiderich Ironworks)的工业景观时,提到德语语境中的景观(landschaft)更多的是一个技术性词汇,而工业景观可被相应理解为与工业生产相关的空间实践活动及其产生的过程与结果。同时拉茨也指出在鲁尔工业区的整体语境下,北杜伊斯堡公园的自然观念与文化内涵产生了新的价值,这区别于鲁尔区的重工业文化和德国的“自然”传统,并称其为一个具有历史性的“景观公园”,其深厚的历史信息也同时蕴含了未来的丰富可能性[2]。拉茨对景观词源的回溯给人以启发,而丹尼斯·科斯格罗夫(Denis Cosgrove)从英文和德文语境下辨析和探讨“景观”一词的历史演变,某种意义上也可拓展工业景观内涵的认知边界,即空间是过程,也是结果,景观是自然空间,也是文化空间[3]。巧合的是,景观在以英文为母语的国家中的应用实践其实可以追溯至德文语境下的景观概念(图1、2)。

尺度与环境具有较大差异,虽不能将首钢与北杜伊斯堡的工业景观做简单比较④,但二者却依然在工业文化的重塑及工业遗存的价值重构上具有许多相似之处。例如,当下处于转型过程中的工业景观同样都面临着价值模糊的问题,北杜伊斯堡公园充满技术象征意义的五号高炉有被简单符号化的倾向[4],而位于首钢三号高炉与北京冬奥组委西十筒仓之间的孔雀蓝廊道传送带也常被游客认为是新添加的装饰物,工业遗存背后所“贮存”的文化与历史时常被人们忽略而成为装饰性建筑(folly)⑤[5]。为避免这种历史信息的断裂,能否以首钢工业景观的深厚历史为基础构建一个当下的共识地?基于此,从以下2个方面来审视首钢工业景观。1)格局的变迁:在钢铁生产为主线的实践活动影响下,工厂及其周边区域不同历史阶段空间格局的变迁;2)观念的演变:在不断变迁的历史进程中,首钢的“民族工业”“单位大院”“园林工厂”“大公园”“工业旅游”“高端产业综合服务区”和“近现代工业文化遗址公园”等诸多空间实践观念的转变。透过工业景观来重读首钢历史(技术史与工业文化史)对目前处于转型复兴过程中的“新首钢”具有重要意义,让首钢深厚的工业历史文化得以呈现,并在此基础上为人们(首钢人、游客和设计师)提供回忆和想象的空间。

2 转化的象征:现代化进程中的民族工业(1919—2005)

2.1 炼铁厂与民族工业(1919—1949)

作为永定河出山口的石景山是京西一个重要的文化节点⑥,山上的碧霞元君庙作为妙峰山庙会和秉心圣会的重要祭祀节点,每年3月,山下的香道总会挤满从附近古城村、庞村和北辛安村等赶来祭祀的香客。因夏季永定河时常泛滥成灾,导致这片区域在历史上一直被作为防洪的重要前线,明清两代帝王也多次莅临石景山督促巩固堤防和兴建祈福碑亭[6]。

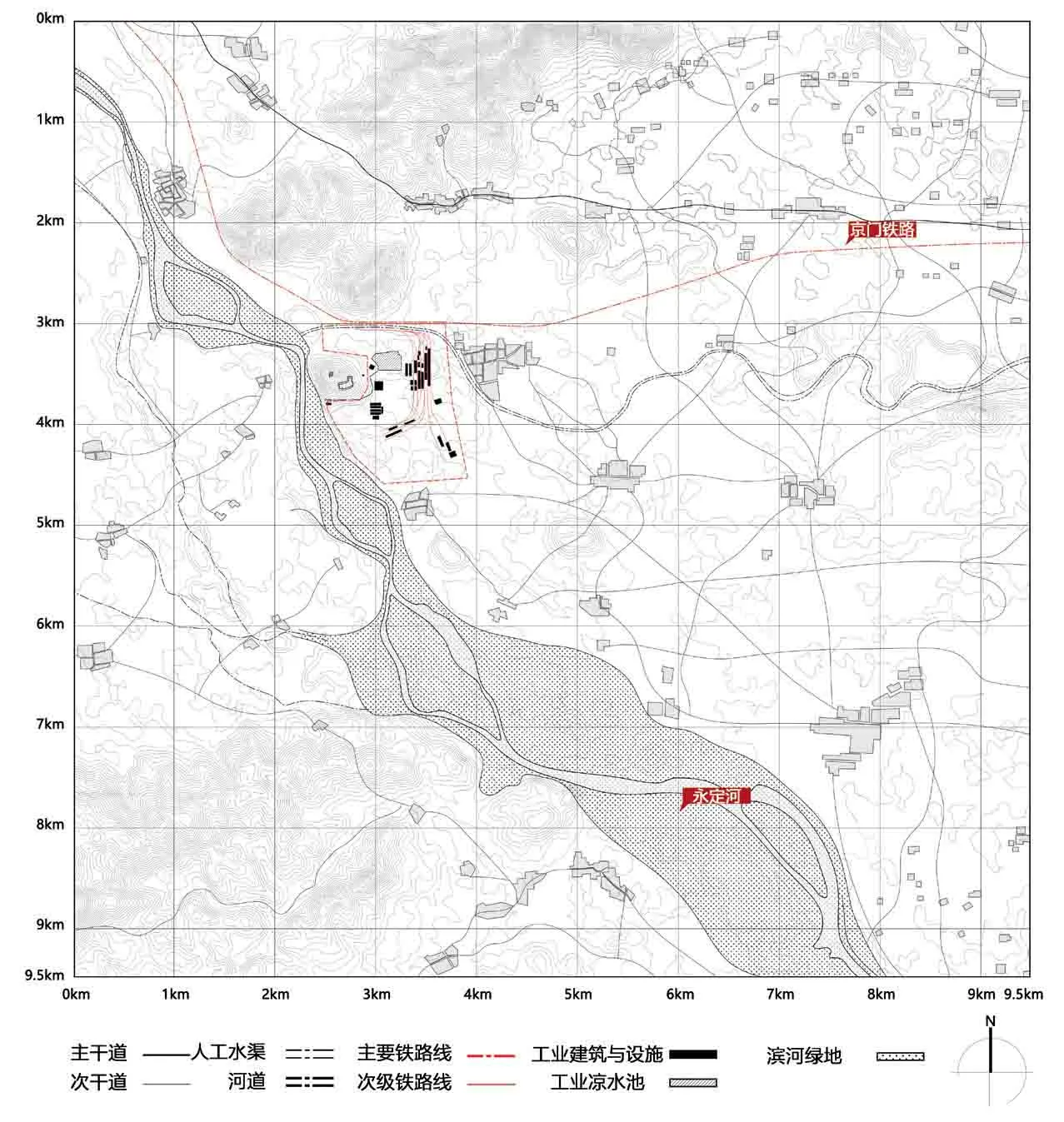

1919年北洋政府在综合物资运输、生产用水和传统风水等多项因素后,决定购买包含2座青石山在内的石景山东麓1 162亩土地(约0.74km2)用于建设炼铁厂,高炉即建在平整后的青石山基础之上,从现今一号高炉附近地形仍然可见当初的工程印记⑦。兴建中的炼铁厂、烟筒山和将军岭被统称为龙烟铁厂[7]。值得注意的是,新建的工厂虽然在东南方向将石景山围住,却依旧保留了上山祭祀的香道。直到1937年6月卓宏谋编纂《龙烟铁矿厂之调查》一书出版发行时,炼铁厂虽然断断续续地建了18年,却因内战和国际生铁价格波动等原因没有生产出一吨铁⑧[8]。总的来说,这一时期炼铁厂的规模和布局受到现状地形、交通和水文条件的限制,建设主要围绕高炉、焦炉、热风机和储料仓等冶炼生铁所需的工业设施展开,铁路则作为炼铁厂进料、出料的关键要素予以铺设(图3)。

日占时期整个厂区向南拓展(改名为“石景山制铁所”),在第一蓄水池东南侧继续新建大量厂房、办公室和土法炼焦炉,并分别从上海、武汉、天津和日本国内等地迁建了大量工业生产设施(高炉、焦炉和发电机组等)[9]。另在厂区北侧金顶区域形成了固定的职工宿舍区。抗战末期侵略者加强了厂区限制和监管并陆续修建了许多防御哨点,其中部分遗迹至今还分布在石景山、西十和焦化厂等区域内[10]。从大量历史照片中可以看出,这一时期侵略者以资源掠夺为主要目的增强了对整个炼铁厂的建设,其规模急剧扩张,功能日趋完善,极大控制和改变了周遭环境。

抗战结束后,国民政府接收厂区试图恢复生产,并改名为“石景山钢铁厂”。一号高炉虽是当时国内唯一还在运行的高炉,但由于国内形势动荡导致炼铁厂整体产量较低,整个厂区格局没有太大变化(图2)。

2.2 现代化钢铁厂与单位大院(1949—1978)

中华人民共和国成立后,为了响应“把北京从一个落后消费城市,转变为一个先进工业城市”“生产第一,生活第二”和“超英赶美”等口号,作为北京4个最早规划的工业区之一的石景山区逐渐形成了南部重工业、中部居住与政治文化服务中心(改革开放后石景山区的政治经济中心从北辛安转移到了古城和八角地区),以及北部山林绿化的典型工业城市布局模式[11]。同时为应对当时各种资源的短缺问题,作为首都工业化标杆的石钢(1958年8月15日正式改名为石景山钢铁公司,简称“石钢”),形成了结合“单位”意识形态和“大院”物质空间的典型“首钢大院”,并客观影响了工厂后来一系列的发展与建设。同时,石钢接待了众多国家领导人、地方单位、文艺界名人及乡农代表[12],厂区此时不再仅作为工业生产部门,而是一个集体形象的代表(首钢精神)。

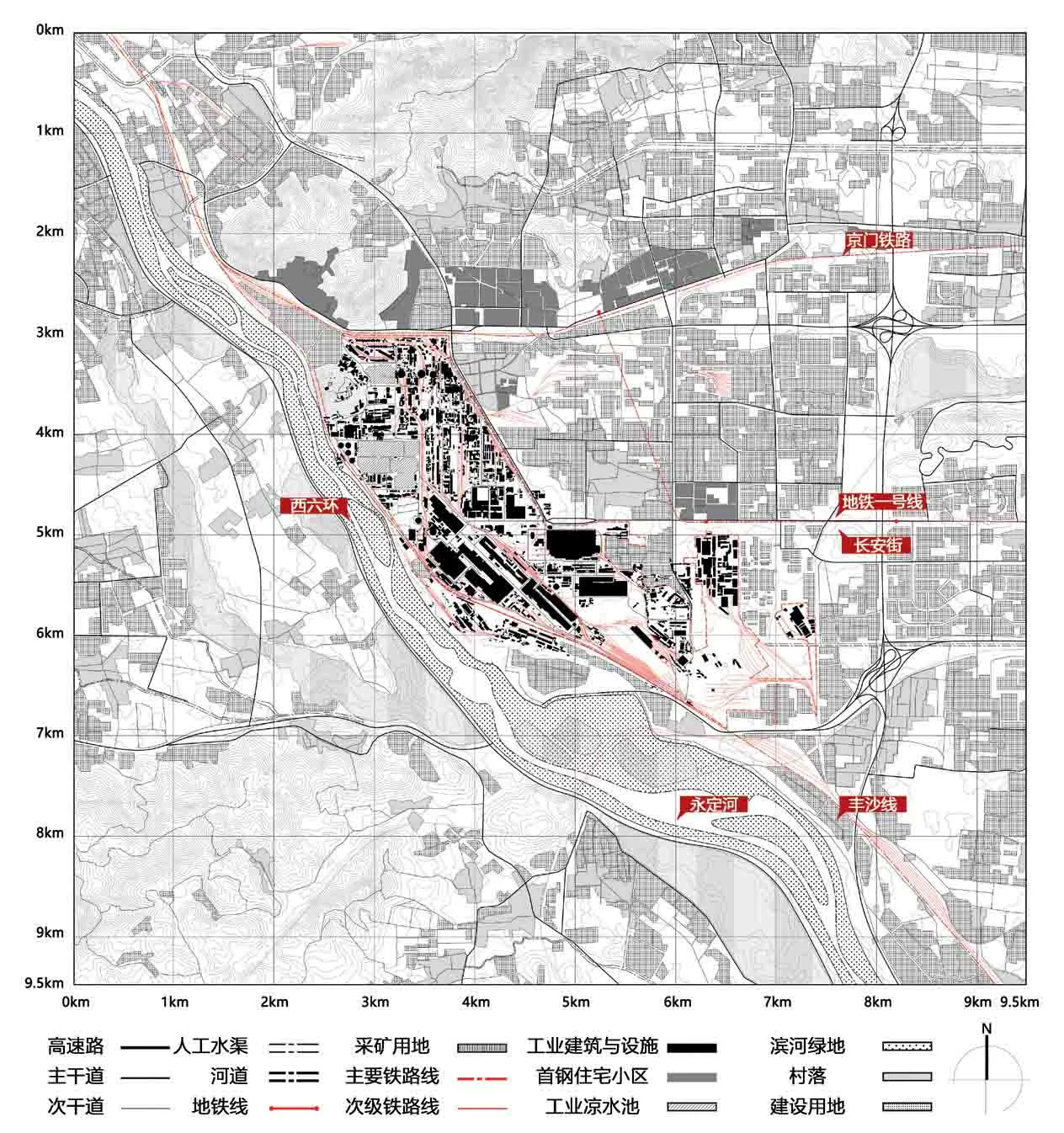

工业景观格局方面,在1958年开始的“第二个五年计划”中,石钢在原有基础上继续向南拓展并陆续完成了“三大工程”(三高炉、三焦炉和烧结车间)[13],从而奠定了今日格局。需注意的是,南北贯穿的铁路骨架逐步发展成为“人”字平行串并联模式,因与逐渐形成的厂区道路系统时常产生冲突,加上“人”字形所造成的扇形地带难以利用,使密集的铁路和管廊(占厂区面积30%左右)在成为工厂内外运送物料关键的同时也成为其自身运行和发展的制约[14-15]。在苏联影响下,早在1956年厂区就开始编制系统的绿化规划,奠定了首钢今日以柏树、杨树和柳树等为主的植被种植结构[16]。而1955年贯通的丰沙线则进一步加剧了首钢及整个石景山地区与永定河空间上的割裂(图4)。

2.3 园林工厂与首钢大公园(1978—2005)

1978年首钢(1966年石钢正式改名为首都钢铁公司,简称“首钢”)厂长周冠五随团出访日本三菱钢铁厂并对其工厂极高的绿化率印象深刻,同时期日本工厂平均绿化率为16.5%,而苏联更是达到30%~40%[17]。同年1月,首钢建立厂容绿化管理办公室,提出“把首钢建设成公园化企业”的设想[18],经过多年的绿化美化工作,厂区绿化率于1993年达到30%。一系列“园林化”举措使首钢连续多年成为首都绿化先进单位,1995年首钢将其厂东门及前广场进行提升改造并在长安街尽头立起高12m的雄鹰雕塑,同年出资建设了北京第一个由企业赞助的城市绿地八角公园,一系列的举措客观反映其开始对周边城市公共空间产生积极影响⑨。从2000年起,首钢逐步对公众开放了结合“园林工厂”与“钢花四溅”的工业主题旅游,“首钢大公园”的理念逐渐清晰[19](图5)。

图3 1949年首钢及周边区域空间格局

图4 1978年首钢及周边区域空间格局

图5 领导的关注与园林工厂概念的诞生

首钢在1994年达到年产量850万t(列全国第一)之后不断减产,因环境污染问题,政府、专家、公众和首钢人围绕“要首都还是要首钢?”产生了一系列激烈的讨论,而梁从诫与自然之友的积极倡导以及2001年北京申奥的成功则戏剧性地加快了首钢的迁离⑩。自2005年起,为了适应北京城市的生态环境建设和经济结构转型,首钢逐步关停了钢铁生产线并全部外迁到河北迁安与曹妃甸。

格局上,首钢在已有基础上继续向东南拓展并新建了诸多大型的炼钢和型、线和棒材厂,最终把原有农田肌理蚕食殆尽,原有高度混合的“厂-田-村” 肌理,已经逐渐转变成为巨型工业区内“点缀”若干自然村落的“厂-村”肌理。同时为响应这一时期北京市提出的花园式工厂号召,作为典型代表的首钢(另一典型为北京南口暖瓶厂)结合自身条件,以颐和园为园林文化和空间的摹本,在重点区域内进行园林环境的绿化美化工作;陆续建成了以月季园、石景山和群明湖等为主的“首钢八景”;以及盆景园、清秀园和芳香园等厂区小游园[20-21];并在关键节点上新建仿古建筑,如石景山功碑阁(1995年)、首钢厂东门(1994年)和群明湖水榭与牌坊(1993年)(图6)。

3 断离与延续:从去工业化到棕地再生(2005—2019)

3.1 对待工业遗存的矛盾态度

从2005年开始停产到2010年高炉最后一桶钢水浇筑完成,这个被学术界认为具有标志性的“工业博物馆”在北京快速城市更新过程中并没有被即刻大规模拆除,并不是出于保护的目的,而是首钢决策者在再利用这8.63km2的工业类棕地时产生了疑惑。问题的复杂促使首钢工业遗存在相当长的一段时间内得以保存,究其原因包括:作为北京的大型国企,首钢决策者希望通过土地回收利用来弥补整体搬迁的损失[22];在2008年北京奥运会的压力下,北京建设活动受到严格控制,后因2010年北京市严格控制中心城建设总量增量,首钢的开发建设迟迟得不到批准;作为石景山原有的纳税大户,其转型更新同时也需考虑区域的未来发展;大面积污染土壤的处理;首钢众多职工的妥善安置;象征原有首钢精神的工业建筑与设施的存留;以及多群体的利益权衡导致首钢转型迟缓不前。而2015年北京冬奥组委会选择入驻西十筒仓则整体加快了首钢转型的步伐,同时也很大程度上影响了其后期的工业景观格局。

图6 1994年首钢及周边区域空间格局

图7 2005年首钢及周边区域空间格局

图8 新的首钢冬奥公园与旧的工业文化遗址公园共存

奥组委的进驻虽然加速了首钢转型,但也客观上造成了工业遗存被大范围拆减,明确功能的改造和利用使原有场地的工业逻辑及背后所蕴含的工业文化进一步碎片化。大型的国家事件促进了首钢的转型,但也需设问:在单一目标导向、短时且高效的集中建设后,后奥运时代首钢的工业遗存如何同奥运遗产共存并持续产生活力?首钢这种基于国家事件的工业类棕地转型确实存在特殊性,但正如近10年来全国兴起的、等级不同的城市园艺博览会,首钢的复兴模式是否也对地方城市存在借鉴意义(图7)?

3.2 混乱的肌理与模糊的定位

2007年,为顺应北京对石景山区未来的发展定位,首钢正式确定转型为“新首钢高端产业综合服务区”(简称“首钢园”),通过这一时期的卫星图可知,格局上原本就复杂且碎片化的“首钢大院”进一步瓦解,因拆除带来的如艾伦·伯格(Alan Berger)描绘的大片残余景观让场地变得更加混乱无序[23],原有的“厂-村”肌理因周边区域城市更新中大量高层住宅小区的新建而快速转变为“厂-城”肌理。同时,城市路网的介入强行割裂了原有南北向的线性生产格局,其中长安街的西拓客观上将首钢分为南北2个片区(其后的转型进程在节奏上也开始产生差异),首钢作为长安街“尽端”重要景观节点的地位就此改变。

虽然长安街将首钢一分为二,但从后来众多的规划方案中可以看出,南北贯通的“L型历史工业轴”是公认对保存首钢工业历史文化最好的概念媒介,并最终在平面格局上形成了带状的“首钢工业遗址公园”[24],从北区的西十、高炉和焦炉区再跨过长安街到南区的三炼钢、线、型材厂和管廊及铁轨设施等基本被保留(污染严重区域也在同时治理),这也回应了北京2018版总体规划对首钢“近现代工业遗产文化区”的定位。2016年,北京冬奥组委总部入驻首钢北区西十筒仓,因而导致“历史文化区”的总体定位在落实过程中被局部调整,为承办奥运项目及满足赛前训练、接待和参观等功能需求,在拆除、改造部分厂房的基础上新建了大型训练与赛事用场馆,以群民湖东路为界,形成西侧充满奇观的冬奥公园、东侧体现废墟之美的工业遗址公园的特殊格局(图8)。

不同层级机构对首钢的功能定位在为首钢复兴提供未来机遇的同时也从侧面反映了首钢在转型过程中概念的模糊,这种不确定性一方面体现在决策者、规划者所构想的空间规划中,另一方面则是广大群众对这一系列新价值观所保持的若即若离的态度以及深藏在心中对于旧价值观难以割舍的情愫。

4 观念的重塑:让场地中的历史可见

首钢在从石景山下的小型炼铁厂向“十里龙烟”的现代化钢铁帝国的转变过程中,其与周边河道、山体、农田、村落以及城市所形成的空间格局一直在不断变化。而那些在首钢百年发展进程中“历时性”(diachronic)出现的概念,如“单位大院”和“园林工厂”,在首钢停产转型过程中正逐渐退出历史舞台并被“工业遗产文化区”和“高新综合服务区”等新的空间概念所取代,但在工业快速迭代的当代中国城市与社会中,我们也必须认识到价值观转变的滞后性,即新价值观还在建立而旧价值观仍未失去影响力。具体到首钢来说,单位大院与集体生活仍有迹可循且深藏在那一辈首钢人的记忆中,并在其工业景观中产生了空间“共时性”(synchronic)的叠合,而对这些概念进行价值重拾的一个重要前提则是正视其在历史中曾存在的形式。

在论述当代景观中的历史角色时,约翰·迪克森·亨特(John Dixon Hunt)提出了“历史共识地”(historical ground)的概念,指出“历史共识地”某种意义上可理解为场所,是一个人们生活、工作于其中并同时容纳了众多事件、记忆、神话和物质载体的景观,就如同如绘式(picturesque)最初的出现是作为记录英国历史文化遗存的工具,将行径过程中人所感受到的场地信息通过约定俗成的系统绘图方式表达出来。亨特“历史共识地”的提出也是为了让暗藏在景观中的历史信息可见,并最终指向未来。因此对具体场所“历史共识地”的研究主要关注2件事:“历史的实体形式”以及“我们如何看待和重新修正这种形式”。“历史共识地”通过聚焦具体场地(locality)中人与活动的历史及其在当下不同类型景观项目中的呈现方式,在构建了场所历史共识的同时拓展了个人对当代景观的想象力边界,在新与旧观念之间搭起了共识的桥梁。值得注意的是,书中亨特专用1章探讨了残余景观,认为其是当代景观的一种重要类型,对其的讨论也更具时代特征和环境价值[25]。

本文尝试引用亨特的“历史共识地”观念来探寻一种重构首钢工业景观历史的可能性,首钢的工业景观中充斥着各个时代价值观念的印记,不仅包括各种充满怀旧和伤感情绪的工业遗址景观,也包括之后为奥运新建的各种当代公共景观,甚至是萦纡可达的石景山和群明湖等传统园林景观。某种意义上可把其比作OMA的拉维莱特公园(1984年)和当斯维尔公园(1999年)概念方案的现实呈现(二者都是库哈斯《疯狂的纽约》中曼哈顿的大都会拥塞文化理念在景观公园中的再现)[26]。在面对这种共时性的多层历史信息时,是否可以回归首钢的“历史共识地”,通过对精确历史的重塑来寻求其当代价值的可能性,同时协调不同区域间不可避免的矛盾?是否可通过对一种集体性的追述来构建首钢结构和场所的历史共识,拒绝向任意化、片断化的趋势投降?因为这样会堕入无度的商业主义和象征主义;也抵制向单一价值观做无批判性的皈依,因为这会堕入浪漫感伤的自然主义和怀旧主义[27]。通过对“单位大院”与“园林工厂”等首钢发展进程中所产生的具体概念及其相应的结构和场所历史价值的重释,能帮助不同群体更好地认知和解读首钢当下的工业景观,同时也能给首钢带来更多样的想象和活动的可能性。

总的来说,因首钢的停产搬迁和周边区域的城市更新,所形成的残余景观客观反映的是全球化都市主义与单位化都市主义的矛盾,在首钢逐步回归城市的过程中,“单位大院”和“园林工厂”因在空间和制度上失去有效性而退出历史舞台,但仍需妥善考虑并保留其历史、技术、经济、文化和社会等价值。在“历史共识地”的基础上对首钢具有重要意义的信息进行挖掘与整理,使首钢在结构和场所满足保护、再利用等当代价值观的同时,也使首钢的工业历史文化重获生机以避免被过度“符号化”和“模式化”。对于今天的首钢而言,对历史的讨论似乎都随着全球化、参数化、智能化和生态化等各种新议题的到来而逐渐成为过去时态,在这一背景下对其分析与讨论,目的是厘清当代中国此类工业类棕地复兴与再生的内部矛盾,探讨重塑工业景观社会和文化价值的可能性,而并非是回返历史式地召唤“亡魂”。

致谢:感谢朱育帆工作室、首钢档案馆和北京首钢建设投资有限公司在历史文献与基础资料收集过程中提供的帮助。

注释:

① 本文的研究对象和范围主要指8.63km2的首钢主厂区,不包括特钢、二通和铸造厂等主厂区外的其他区域。

② 在CNKI数据库中进行检索(最新检索日期为2019年8月21日),2001—2019年,专业内与首钢相关的文章共108篇,其中工业遗产保护利用、棕地再生和产业转型27篇,相关规划与设计实践64篇,生态与污染治理4篇,历史发展11篇,相关教学实践2篇。

③ 参见《北京城市总体规划(2016—2035年)》图则中文化中心空间布局保障示意图。

④ 北杜伊斯堡景观公园占地约200hm2,虽与城市较近,周边基本是德国典型的低密度住宅区和大型公共设施,但其城市化规模与邻近城市的首钢相差较大。

⑤ 彼得·拉茨曾对高炉这种象征蒂森克虏伯钢铁公司(Thyssenkrupp)辉煌历史的巨构在转型后除继续成为原厂工人的精神堡垒外,其他人是否能成功阅读或感受到场地中重要的历史信息提出质疑。

⑥ 古称梁山,又名湿经山、石井山或石径山,被称为“燕都第一仙山”,最早见载于史书《山海经》。

⑦ 由美国贝林马肖公司(Perein & Marshail Co)承办龙烟铁厂平面布局设计及相关设施、建筑安装工程,并派工程师格林(G.G.Green)来华任工程顾问,在现今首钢一、二高炉南侧仍然可以看到龙烟铁厂建厂之初的高炉炉基。

⑧ 该书较全面地记载了日本侵略之前,龙烟铁厂存有的主要设备等情况。

⑨ 1995年在梁从诫的号召下于北京成立的中国第一个NGO组织。

⑩ 分别引自人民日报海外版,2000-06-10(5):http://www.people.com.cn/GB/paper39/772/97257.html;南方周末,2016-03-06:http://static.nfapp.southcn.com/content/201603/06/c52664.html。