农村宅基地退出的农户理性与政府理性

韦彩玲 蓝飞行 宫常欢

摘 要:作为处于一定社会经济形态中的经济主体,农户和政府的行为选择是其价值理性和工具理性综合权衡的结果。基于在广西农村的抽样调查分析发现:“安土重迁”“落叶归根”等传统观念以及“祖宅意识”降低了部分农业转移人口(尤其是老年人)的宅基地退出意愿,在城市生产生活的稳定性和保障性较弱的农业转移人口宅基地退出意愿较低,还有的农业转移人口由于不确定远期利益得失而不愿意退出宅基地。对此,地方政府一方面应坚持“以人民为中心”“发展壮大集体经济”的价值理性,在“自愿有偿”的原则下积极推进农村宅基地制度改革,并通过有效利用集体土地彰显宅基地退出带来的个人利益、集体利益和社会利益,引导农户合理退出宅基地;另一方面要坚持“量力而行”“因时因地制宜”“多举并行”的工具理性,不但要在补偿标准上尽量满足农户的现实需求,更要以持续提升农业转移人口的市民化能力和程度以及农户退出宅基地后的生产生活质量为重心,有序推进农村宅基地退出工作。

关键词:宅基地退出;农业转移人口;价值理性;工具理性;宅基地退出补偿;农民市民化

中图分类号:F301;F291.1 文献标志码:A 文章编号:1674 8131(2020)02-0066-07

一、引言:地方政府积极推进农村宅基地退出与农户退出意愿较低的现实矛盾

工业化和城市化是经济社会现代化的必然趋势和重要内容。随着中国工业化和城市化的不断推进,农业剩余劳动力从农村流向城市从事非农产业,由此产生农业转移人口。“农业转移人口”一词是由“打工仔”“打工妹”“外来务工人员”“农民工”等演化而来[1],2009年中央经济工作会议首次提出“农业转移人口”的概念。从广义来看,农业转移人口具有两方面的含义:一是指从农村转移到城市的人口,如进城务工经商人员、随迁家属、失地农民等;二是从农业转移到非农业的人口,包括进城务工经商及进入城市就业和在农村从事非农产业的劳动力。从狭义来看,“农业转移人口”是对“农民工”概念的替代[2]。本文将农业转移人口界定为:从农村转移到城市从事非农产业的劳动人口以及其随迁家属,其户籍性质可能仍然是农业户口,也可能已经转变为非农业户口。

新时代中国经济社会的高质量发展对新型工业化和城市化提出了更高要求,然而农业转移人口的市民化依然存在诸多障碍。户籍制度改革的深化很大程度上解决了农业转移人口的户籍转变问题,但现实中农业转移人口“两栖占地”的现象普遍存在。在城市建设用地日趋紧张和耕地红线不断逼近的压力下,农业转移人口如候鸟般在城市和农村间变换栖息地,不利于有限土地资源的合理规划和集约利用,尤其是农村宅基地闲置、利用效率低下的问题亟待解决。因此,政府出台一系列政策积极推动农村宅基地制度改革。2008年国家鼓励离村进城并在城市生活定居的农户将其占用的宅基地在集体经济组织内部进行转让,2015年国家将宅基地自愿有偿退出作为农村宅基地制度改革的方向,2017年中央一号文件明确了农村宅基地自愿有偿退出的前提、对象及补偿主体和补偿资金来源,2018年9月中共中央、国务院印发的《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》提出要“建立健全依法公平取得、节约集约使用、自愿有偿退出的宅基地管理制度”。同时,《中华人民共和国土地管理法》(2019年修正版)规定:“国家允许进城落户的农村村民依法自愿有偿退出宅基地,鼓励农村集体经济组织及其成员盘活利用闲置宅基地和闲置住宅”。

近年来,为缓解城市建设用地压力和有效利用农村土地,在中央政策的指导下,各地政府积极推进农村宅基地制度改革。宅基地退出必须尊重农民意愿,然而根据大量关于农户宅基地退出意愿的调研材料,大多数地方农户的宅基地退出意愿并不高。面对政府积极性高涨与农户退出意愿较低的现实矛盾,有必要对影响农户宅基地退出意愿的因素进行深入细致的研究。随着农村土地制度改革的持续深化,关于农户宅基地退出意愿影响因素的研究成果也不断涌现,有从户籍制度改革、经济发展水平、农地流转、社会保障制度等宏观层面的探究[3 6],也有从农民个人及家庭特征、农户分化、代际差异等微观视角的考察[7 12]。总体来看,现有研究还可从以下两方面进一步拓展和深化:一是专门针对农业转移人口进行研究。农业转移人口生产生活在城市,其在农村的宅基地长期处于闲置状态,是宅基地退出主体中最重要最可行的群体,现实中农业转移人口的宅基地退出也往往被地方政府寄予厚望。但从本文在广西的调查结果来看,农业转移人口的宅基地退出意愿也不高(不愿意退出宅基地的占56.1%)。因此,深入探究农业转移人口宅基地退出意愿的影响因素具有重要意义,但目前这方面的文献不多。二是从农户“理性”的角度探析其宅基地退出意愿形成的根源。人既有自然性,又有社会性。社会人都具有一定的与其社会环境相适应的价值理念,其行为选择往往是与其价值取向相一致的,即具有价值理性;自然人都需要一定的物质条件满足其自身生存发展的需要,其行为选择通常要实现其利益最大化,即具有工具理性。农民在面对是否退出宅基地的选择时要进行理性的思考,其宅基地退出意愿也是價值理性和工具理性综合权衡的结果。

那么,农业转移人口的宅基地退出意愿折射出其怎样的价值理性和工具理性?对此,本文利用课题组2017年2月—2018年11月在广西壮族自治区针对农业转移人口进行的实地调研资料,借鉴马克斯·韦伯的二重理性理论,实证分析农业转移人口宅基地退出意愿形成中的价值理性和工具理性,以期有助于深入理解现阶段农户宅基地退出意愿较低的内在原因。同时,地方政府作为处于一定社会形态的经济主体和行为主体,也是具有价值理性和工具理性的,因而本文试图进一步阐明政府在推动农村宅基地退出中的价值理性和工具理性,进而为正确理解和面对当前地方政府积极性高涨与农户退出意愿较低的矛盾提供帮助,并为农村宅基地制度改革提供启示和思路。

二、农户的理性选择:基于价值理性和工具理性的宅基地退出意愿

马克斯·韦伯认为,人做出某种行为是因为其有意义或值得做[13]。理性是现代社会的基本特征,人的社会行动带有工具理性和价值理性两种理性取向;价值理性相信一定行为的无条件价值,而工具理性由追求功利的动机驱使[14]。工具理性与价值理性不是非此即彼的:如果离开了价值、情感和传统等可能被不正确地称为“非理性”的价值理性,只依靠工具理性,那么整个人类世界将会变得冰冷而残酷;如果过于依赖价值理性的“纯粹”而缺乏现实功利取向,社会发展的各类愿景和宏大目标也只能是无法落地的空中楼台[15]。

价值理性是基于“无条件的固有价值的纯粹信仰”的,不以功利为目的,甚至在遵从某些价值信念时可以牺牲眼前的利益。价值理性是产生于一定社会经济环境中的,并具有较强的历史传承性和现实感染性,因而具有共同社会经济属性的群体通常具有共同的价值理性;同时,价值理性也是随经济社会的发展而不断演进的,个体的价值理性还受其生产生活环境和经历的影响,因而价值理性也表现出多样性和动态性。具体到宅基地退出意愿和行为上,农户的价值理性主要在于两个方面:一是“安土重迁”“落叶归根”等传统观念的取向。历史上中国的小农经济长期存在,传统的小农经济与农村家庭结合在一起,即使外部制度和社会环境不断变化, 只要它形成的前提和要素不发生根本性的变化, 小农经济就能长期存在, 并稳定地复制与发展[16]。在具有稳定性的小农经济形态之下,中国的农村社会普遍存在“厚土情结”,农民常常将宅基地视为“人格财产”,根深蒂固的传统观念使农户不愿意退出宅基地。二是在城市生产生活的市民化倾向。生产力的发展驱动人类社会走上工业化、城市化的道路,现实中的城乡差距也驱使越来越多的农民更加向往城市生活。中国正处于快速工业化和城市化过程中,城乡差距依然较为显著,在经济社会发展的大趋势下,市民化成为很多农民的现实选择和奋斗目标,进而愿意退出其在农村的宅基地。尤其是对于农业转移人口来讲,长期在城市生产生活,受市场经济思想的渗透,也深切感受到在城市生活和发展的好处,因而具有更为强烈的市民化倾向。

工具理性是基于“看得见的利益”的,将财富和名誉的扩大作为行动目的[17],通过精确算计和合理权衡各种利益的得失来决定行为选择。从工具理性来看,农户的宅基地退出意愿和行为取决于退出后其生活质量是否会得到显著提高。目前,经济因素仍是中国人口迁移的最主要原因[18],长期存在的城乡二元结构导致农村的农业生产和生活条件较为落后,绝大部分的农业转移人口来到城市就业和生活就是追求生活条件的改善以及自我发展的实现。但是,农业转移人口要在城市真正站稳脚跟,是需要花费一定成本的,同时还存在市民化失败的风险。因而,在农业转移人口能够在城市获得持续生存和发展的机会和条件之前,会将农村作为其市民化失败的退路,是不愿意退出其在农村的宅基地的;而当宅基地退出的补偿可以帮助其成功实现市民化的转变或能使其在城市更好地生活和发展时,则会愿意退出宅基地。因此,市民化能力和程度成为影响农户宅基地退出意愿和行为的关键因素。一般来讲,农业转移人口在城市的收入越高、越稳定,在城市生活和发展的能力越强,对农村的依赖性越弱,市民化的愿望越迫切,退出农村宅基地的意愿也就越强。此外,宅基地退出是有偿的,并且各地政府为有效推进农村宅基地退出工作还采取了相关激励措施。农户退出宅基地通常意味着将完全进入城市生产生活,可能会面临生活成本增加的风险,因而其对经济补偿标准的敏感性很强[19]。因此,对相关政策是否满意、补偿是否达到其预期等也是影响农户宅基地退出意愿的重要因素。

三、农户宅基地退出意愿较低的理性分析:基于广西农业转移人口的调研思考

对于上述理论逻辑,本文试图通过实证分析予以检验,实证分析数据来源于课题组在广西农村进行的实地调研。采用分层随机抽样法确定样本村:基于区位特征和城镇化水平选取五个县,每个县随机抽取2个乡镇,每个乡镇随机抽取2~3个村庄(详见表1),每个村庄随机抽取30~40位农业转移人口;农业转移人口包括两类人群,一是目前为农业户口但常年居住生活在城市并在农村拥有宅基地的,二是目前已从农业户口转为非农户口但仍在农村拥有宅基地的;调查方法主要是在重要节日期间对集中返乡的农业转移人口进行问卷调查,并对部分样本通过电话访谈等方式进行跟踪调查;每个县发放100份问卷,共发放500份,回收有效问卷476份,问卷有效率为95.2%。在476个样本中,不愿意退出宅基地的占56.1%,且有63.7%的样本对当前宅基地退出的补偿标准不满意。

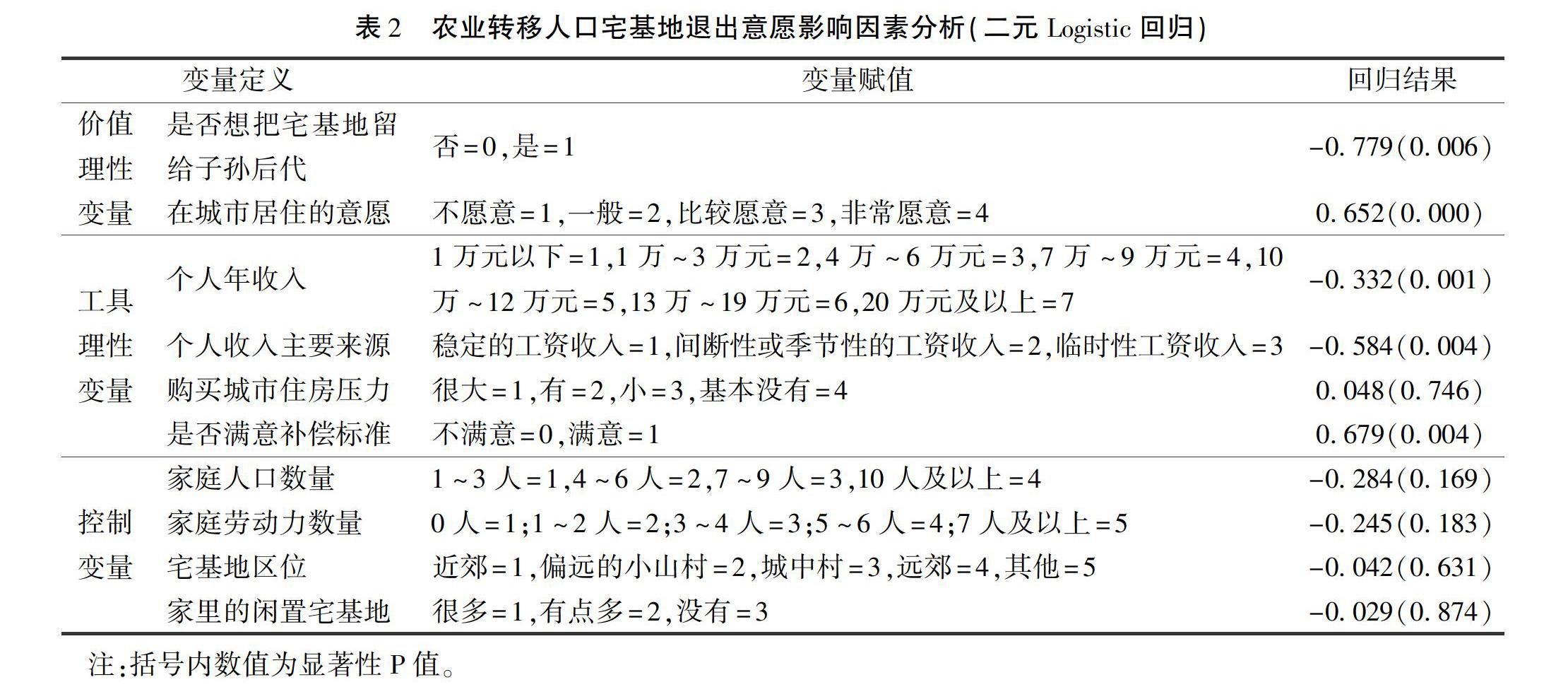

本文采用二元Logistic回归模型分析农业转移人口的价值理性和工具理性对其宅基地退出意愿的影响,愿意有偿退出宅基地的赋值为1,不愿意则为0。根据理论分析,选择2个价值理性变量和4个工具理性变量:用“是否想把宅基地留给子孙后代”衡量“安土重迁”“落叶归根”等传统观念取向,用“在城市居住的意愿”衡量市民化倾向,用“个人年收入”“个人收入主要来源”和“购买城市住房压力”衡量市民化能力和程度,用“是否满意补偿标准”衡量政策满意度。各变量的赋值和回归结果见表2,模型系数综合检验、H L检验结果表明模型拟合度良好。

从价值理性变量看:(1)农业转移人口的“祖宅意识”(想留宅基地给子孙后代)与宅基地退出意愿显著负相关,表明“安土重遷”“落叶归根”等传统观念降低了农户宅基地退出意愿。这一结果也反映出一些农业转移人口对于宅基地的认知存在误区,宅基地世代沿袭的传统以及天赋性自然权利的感知[20],使得其认为宅基地是可以继承的私人财产,形成了较为浓厚的“祖宅意识”,这一意识成为其不愿意退出宅基地的深层阻因。进一步的分析发现,因“祖宅意识”而不愿意退出宅基地的农业转移人口多为60岁以上的老年人。(2)农业转移人口的市民化倾向(愿意在城市居住)与宅基地退出意愿显著正相关。进一步分析发现,农业转移人口的市民化倾向存在代际差异,年轻人的市民化倾向通常比老年人更强18~50岁的农业转移人口中有69%的人非常愿意或比较愿意在城市居住,50~70岁的农业转移人口中有63%的人不愿意在城市居住或意愿一般。。

从工具理性变量来看:(1)农业转移人口的收入水平与宅基地退出意愿显著负相关,年收入越高宅基地退出意愿反而越低。这与理论分析和一些实证研究的结果不相符,但从本文的调研資料来看,其具有合理性。一是有的较高收入农业转移人口(主要是老年人)传统思想根深蒂固,根本不愿意退出农村宅基地比如某农业转移人口(63岁)表示,“说实话国家给的宅基地退出的补偿不论有多高,我都不愿意退出我农村的老宅。我在年轻的时候就到城市来打拼了,现在我和我老伴一般会在逢年过节等重要的节日带儿孙回农村老宅祭祖,平时都在城里住,家里的小孩也都在城市买房定居了,但我觉得我的根就在老家这里。再说这些补偿金,我们也不是很需要。” 。二是有的较高收入农业转移人口认为现在的补偿标准太低,选择观望或待价而沽,不轻易退出宅基地比如某农业转移人口(43岁)表示,“我从十几岁开始就出去打工了,现在带着老婆孩子一起在城市里面买了房,一年中也很少回到农村居住,就是过年过节的时候会偶尔回来走亲戚。现在亲戚也没有多少在农村了,大家都出来了。现在老家的房子都是空的,而且我也习惯了城里生活,以后老了也不想要回老家住。只是现在的补偿低了点,也不知道后面政策变成什么样,所以不着急,再看看吧。” 。三是对于高收入农业转移人口来讲,其生活水平已经较高,宅基地退出的收益并不能显著提高其生活质量,因而可能会将宅基地视为不动产保留下来。(2)农业转移人口的收入来源显著影响宅基地退出意愿,相比收入稳定的农业转移人口,收入不稳定的农业转移人口宅基地退出意愿较低。(3)农业转移人口购买城市住房的压力与宅基地退出意愿没有显著相关性,一定程度上表明宅基地退出获得的收益不能显著缓解农业转移人口在城市购房的压力,即对其市民化能力和程度提升的帮助不大。(4)农业转移人口对补偿标准的满意度与宅基地退出意愿显著正相关,表明提高宅基地补偿标准可以增强农业转移人口的宅基地退出意愿。

上述分析表明,农业转移人口宅基地退出意愿的形成是其价值理性和工具理性交互影响的结果,总体上较低的退出意愿具有现实合理性。在价值理性方面,“安土重迁”“落叶归根”等传统观念和“祖宅意识”降低了农业转移人口的宅基地退出意愿,其中传统观念的影响可通过“代际更替”和“家庭生命周期”得以弱化[21],但对于基于对宅基地产权属性认知误区的“祖宅意识”,还需要通过培育和强化广大农民的集体经济意识予以消解。在工具理性方面,有的农业转移人口由于在城市的生产生活还未得到充分保障(稳定性和可持续性较低)而不愿意退出其在农村的宅基地;有的农户虽然有较高的市民化能力和程度,但由于对宅基地退出的远期利益得失不确定而采取观望态度比如,认为目前的补偿标准太低,想等标准提高后再退出;又如,觉得宅基地退出并不能提高自身的生活水平,与其退出,还不如作为自己的不动产放在那里。这些实际上都是农业转移人口由于对现在退出宅基地与以后退出宅基地的利益得失并不确定而采取的不作为策略,进而造成其农村宅基地长期处于闲置状态;同时,这种利益权衡是基于个体利益的,没有考虑集体利益和社会利益。 。因此,虽然单纯地提高退出补偿标准也可以提高部分农业转移人口的宅基地退出意愿,但并不能完全解决当前农户宅基地退出意愿较低的问题。

四、政府的理性作为:积极有序推进农村宅基地退出

农户宅基地退出的意愿和行为是个体适应经济社会发展阶段和环境的理性选择,对此,政府应进行理性的分析并采取理性的作为。政府也是经济社会系统中的行为主体,同样具有价值理性和工具理性。从国家层面讲,政府的价值理性取决于由国家性质决定的意识形态,工具理性则由经济基础和发展目标决定;而地方政府的价值理性服从于中央政府的价值理性,工具理性则受各地的经济社会发展状况的影响。

在中国的农村宅基地退出中,相关法规和中央政策充分显示了中国特色社会主义国家的价值理性,主要在于两个方面:一是坚持“以人民为中心”,走“共同富裕道路”。不但强调“自愿有偿”的原则,充分保障退出宅基地农户的权益;还要求农村集体经济组织有效利用农户退出的宅基地以及闲置宅基地,不断增进农民集体福祉。二是坚持农村土地集体所有制度,发展壮大农村集体经济。从中央政府的工具理性看:中国特色社会主义进入新时代,社会的主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,其中城乡发展的不平衡、农村发展的不充分日益凸现,为了实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴梦,必须加快推进新型工业化和城市化,必须实施乡村振兴战略;而现实中普遍存在的农业转移人口“两栖占地”不利于新型城市化的深入推进,不利于农村集体土地的有效利用。因此,中央政府积极推进农村宅基地退出试点改革,希望通过地方政府的制度创新激励有条件的农户退出农村宅基地。

农村宅基地退出的具体工作需要由地方政府来组织实施。地方政府在执行和落实中央政策的过程中,既要遵循中央政府的价值理性,积极推进农村宅基地退出工作,也需要基于工具理性采取差异化策略。最为显著的表现在于补偿标准上:在经济发达的地区,农户退出宅基地的各种利益诉求可能得到较好的满足;而在经济落后的地区,农户的诉求往往难以得到满足。其原因不仅仅在于财力的大小,更主要的是由于经济基础和社会结构的不同。在经济落后的农村地区只有极少数具有区位优势的宅基地是“沉睡的资产”,绝大部分的宅基地退出并得到复垦之后也只是一块普通的耕地,复垦后虽然增加了土地资源,但是其增值空间非常有限。在这种情况下,财力有限的地方政府,举全县(市)之力推动宅基地退出,其实是事倍功半的,不如将资金用于地方经济建设,而且通过经济发展促进城市化,也可以提高农户的宅基地退出意愿。同时,经济落后地区的农户通常市民化能力和程度较低,其退出宅基地的意愿自然较低。因此,地方政府是应该积极推进农村宅基地退出,但也应理性对待农户退出意愿不高的现实,要认识到农户意愿形成的根源在于经济社会基础和环境,要量力而行。因此,目前,一些地方盲目追求短期的改革绩效,不切实际地花费巨大财力来提高补偿标准,这是不理性的表现。地方政府必须认识到,推动农村宅基地退出要着眼于全体人民的福祉增进,要通过改革促进社会公平和经济发展,不能因改革而带来新的更大的不公平。

综上所述,当前农户宅基地退出意愿总体较低是与经济社会发展阶段和状态相适应的,是农户追求更好生产生活条件和质量的理性选择结果;政府积极推进农村宅基地退出也是其价值理性的體现,是要促进人民生活质量的提高和进一步发展壮大农村集体经济。两者看似矛盾,但实际上是统一的,只要政府多措并举,努力提高农业转移人口的市民化能力和程度,农户宅基地退出意愿自然会提高,进而实现共同的目标——满足美好生活需要。因此,地方政府应坚持“以人民为中心”和“发展壮大农村集体经济”的价值理性,尤其应在“发展壮大农村集体经济”上多下工夫:一方面,要进一步培育和强化广大农民的集体经济意识,明确宅基地是集体所有,不是能够继承的私人财产,弱化和消除农民的“祖宅意识”;另一方面,要合理规划和有效利用农户已经退出的宅基地以及闲置的宅基地,积极发展集体经济,让农户切实看到宅基地退出给集体和社会带来的利益(这些利益很可能使退出宅基地的农户间接受益),进而提高农户的宅基地退出意愿。同时,地方政府也要坚持“量力而行”“因时因地制宜”“多举并行”的工具理性。不能单纯为了改革而改革,只着眼于满足农户退出宅基地的诉求,而要在帮助农业转移人口提高市民化能力和程度上多做工作。比如,加大对农业转移人口的人力资本投入,不断完善其进城后的社会福利保障,不仅要让其有能力在城市中谋生,而且要让其成为一名真正的产业工人并在城市中得到更好的发展。此外,宅基地退出工作也需要与其他相关工作协同推进,以实现多重改革目标和绩效。比如,贫困地区的宅基地退出可以与异地扶贫搬迁相结合,在通过重置贫困农户生计资本来帮助其脱贫致富的同时,收回其闲置的宅基地并加以有效利用[22]。

参考文献:[1] 丁静.乡村振兴战略视域中农业转移人口市民化政策及其优化[J].社会主义研究,2018(5):122 129.

[2] 朱冬梅,袁欣.有序推进农业转移人口市民化问题研究综述[J].城市发展研究,2014(11):5 10.

[3] 朱新华.户籍制度对农户宅基地退出意愿的影响[J].中国人口·资源与环境,2014,24(10),129 134.

[4] 孙雪峰,朱新华,陈利根.不同经济发展水平地区农户宅基地退出意愿及其影响机制研究[J].江苏社会科学,2016(2):56 63.

[5] 王敏,诸培新,张建.农地流转对农户宅基地退出意愿影响研究——基于江苏省855户农户的调查结果分析[J].南京农业大学学报,2016(4):81 89+157.

[6] 杨婷,靳小怡.资源禀赋、社会保障对农民工土地处置意愿的影响——基于理性选择视角的分析[J].中国农村观察,2015(4):16 25+95.

[7] 陈霄.农民宅基地退出意愿的影响因素——基于重庆市“两翼”地区1012户农户的实证分析[J].中国农村观察,2012(3):26 36+96.

[8] 张婷,张安录,邓松林.期望收益、风险预期及农户宅基地退出行为——基于上海市松江区、金山区农户的实证分析[J].资源科学,2016(8):1503 1514.

[9] 朱新华,蔡俊.感知价值、可行能力对农户宅基地退出意愿的影响及其代际差异[J].中国土地科学,2016(9):64 72.

[10]朱要龙.政策认同、非农化能力与农户“两地”退出意愿——兼析土地功能分异的影响及退地方式的认同序列[J].西部论坛,2018(4):35 44.

[11]邹伟,王子坤,徐博,张兵良.农户分化对农村宅基地退出行为影响研究——基于江苏省1456个农户的调查[J].中国土地科学,2017(5):31 37.

[12]杨雪锋,董晓晨.不同代际农民工退出宅基地意愿差异及影响因素——基于杭州的调查[J].经济理论与经济管理,2015(4):44 56.

[13]王锟.工具理性和价值理性——理解韦伯的社会学思想[J].甘肃社会科学,2005(1):120 122.

[14]马克斯·韦伯.经济与社会:上卷[M].商务印书馆,1998:56.

[15]刘筱红.两种合理性框架中的国家行动:农村妇女参与村庄治理七十年研究[J].浙江社会科学,2019(9):4 14+155.

[16]刘金海,杨晓丽.传统中国农民的观念取向:双重性及统一[J].学习与探索,2019(3):55 63+175.

[17]杨建华.理性的困境与理性精神的重塑[J].浙江社会科学,2014(1):104 111+158.

[18]牟宇峰.产业转型背景下就业人口与产业发展关系研究综述[J].人口与经济,2016(3):103 114.

[19]李建强,杨雨山,唐鹏.政策激励与农户宅基地退出方式选择——基于四川典型地区的调查与分析[J].四川农业大学学报,2019(5):734 742.

[20]漆彦忠.宅基地的符号性与宅基地退出中的乡土惯习——以已购房农民为例[J].长白学刊,2020(1):112 119.

[21]林善浪,叶炜,梁琳.家庭生命周期对农户农地流转意愿的影响研究——基于福建省1570份调查问卷的实证分析[J].中国土地科学,2018(3):68 73.

[22]耿敬杰,汪军民.易地扶贫搬迁与宅基地有偿退出协同推进机制研究[J].云南社会科学,2018(2):109 116.

“Farmer Rationality” and “Governmental Rationality” for Rural Homestead Quitting: Survey and Thinking Based on the Desire for Homestead

Quitting of Rural Transfer Population in Guangxi

WEI Cai ling, LAN Fei xing, GONG Chang huan

(School of Public Administration, Guangxi University, Nanning 530004, Guangxi, China)

Abstract: As an economic main body in a certain social state, the behavior selection of farmers and governments is the result of comprehensive consideration of price rationality and tool rationality. The analysis based on the sampling survey in Guangxi rural area finds that the traditional ideas such as “some farmers hating to leave ones native land”, “resetting and returning to the roots” and so on decrease the quitting desire of the homestead of some agricultural transfer populations (especially old people), that the quitting desire of the homestead for the agricultural transfer populations who have weaker stability and security of production and living in the cities is lower, and that some agricultural transfer populations are unwilling to quit their homestead because they can not ensure their long term benefit. As a result, in the one hand, local governments should uphold the value orientation of “people centered” and “development and enlargement of collective economy”, actively boost the institutional reform of rural homestead under the principle of “volunteer and paid”, and guide the farmers to reasonably quit their homestead by effectively using collective land to demonstrate individual interests, collective interests and social interests. In another hand, local governments should stick to the tool rationality of “acting based on governmental capacity”, “acting based on proper time and reality” and “acting by many ways” and orderly promote the quitting work of rural homestead by not only using compensation standard to try to satisfy the real needs of the farmers but also continuing to raise their quality of production and living after the farmers quit the homestead.

Key words: homestead quitting; agricultural transfer population; price rationality; tool rationality; compensation for homestead quitting; peasant citizenization

CLC number:F301;F291.1 Document code: A Article ID: 1674 8131(2020)02-0066-07

(編辑:夏 冬)