高职本科化学工程与工艺专业人才培养模式探索与实践*

黄永兰

(扬州工业职业技术学院,江苏 扬州 225127)

《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》明确指出,探索发展本科层次职业教育,到2020年,形成适应发展需求、产教深度融合、中职高职衔接、职业教育与普通教育相互沟通,体现终身教育理念,具有中国特色、世界水平的现代职业教育体系。

本科层次高等职业教育是构建现代职业教育体系的核心内容,也是适应社会经济发展、产业结构调整对应用型技术技能人才需求的新举措。2012年江苏省试点 “4+0高职与普通本科联合培养”项目,2016年扬州工业职业技术学院与盐城工学院联合招生化学工程与工艺(石油化工技术)专业,本二批次进行,每年招收35人,小班化教学。

1 高职本科人才培养模式概念与内涵

1.1 高职本科联合培养的内涵

高职本科联合培养(以下简称高职本科)是高职与普通本科院校合作,以本科院校招生计划在本二批次联合招生,培养4年制本科层次高端技术人才,毕业时,颁发对应的本科院校的毕业证和学位证。

高职本科教育具有 “高等性”和 “职业性”双重属性。其内涵可理解为:首先作为一种教育活动,是一种培养人的活动;其次作为高等教育的本科层次,人才培养应该达到与普通高等教育本科层次一样的学业标准;最后高职本科作为高等职业教育的本科层次,其本质属性是职业性,人才培养目标必须达到本科层次的职业教育对人才的规格要求。因此在知识结构上,对技术知识除要具有普通本科要求的相应的 “学术性”外,本科高职教育更加注重技术知识 “应用性”的培养;同时,本科高职教育与专科高职教育相比,本科高职人才从事的工作更为复杂,在知识和能力的要求上也更宽泛[1]。

1.2 人才培养模式的内涵

人才培养模式是指在一定教育理念的指导下,按照既定的培养目标和人才培养规格,以相对稳定的教学内容和课程体系,与之匹配的教学环境、教学方式、方法、手段,以及相应的管理制度和评价方式,实施人才培养的总和。它是为实现培养目标、优化培养过程而构建的运行方式。本课题构建的人才培养模式主要包含教育理念、培养目标、课程体系、教学实施、管理评价等元素[2]。

2 高职本科化学工程与工艺专业人才培养目标

高职本科教育是高职教育中的较高层次,“高等性”应是其培养目标定位的基准;高职教育又属于职业教育,“职业性”应是高职本科培养目标定位的内涵[3]。我们对石化行业与职业领域进行广泛深入的调研分析,明确化学工程与工艺专业高职本科学生就业岗位(群),并对岗位(群)的典型工作任务、工作过程进行分析,归纳总结出学生完成岗位工作所需要的素质能力要求,确定学生应具备的知识和技能,合理定位培养目标。服务面向的定位根据我院的特色,培养学生在石化行业的化工技术应用能力和创新能力。化学工程与工艺专业主要就业岗位(群)见表 1。

表1 化学工程与工艺专业主要就业岗位(群)Table 1 Major jobs(Group) in Chemical Engineering and Technology specialty

化学工程与工艺专业的人才培养目标是:服务国家能源战略、石油化学工业和区域经济与社会发展,培养具有社会责任感、良好的职业道德和较强的团队合作精神,具备化工专业坚实的理论知识和较强的工程实践能力,熟练掌握化工生产过程和设备的基本规律及原理,能承担石油化工生产过程控制、工艺管理、技术改造、产品开发等方面工作的、具有创新精神的高素质工程技术人才。

3 高职本科化学工程与工艺专业人才培养方案

根据高职本科化学工程与工艺专业人才培养目标和学生毕业后的就业岗位能力需求设计能力本位的课程体系,将培养目标转化为专业目标和课程目标,进而制定完善的专业人才培养方案。

3.1 课程体系结构

高职本科教育与普通本科相比,突出职业性、技能型;和高职专科相比,突出理论性、高端型。所以高职本科的课程体系不能套用普通本科的 “学科本位”课程,也绝不是简单的在原来的高职专的基础上増加几门课程,学院构建了以技术应用能力为中心的能力本位课程结构和教学体系,课程设置体现“平台+模块”模式,同时加强实践教学,提高学生在面对复杂工艺时的应变能力和适应现场能力。在课程设置和实施环节更重视学生在学习历程中所获得的经验与启发,不仅仅局限于某一专业相关技能,而是着眼于是否可以将有助于増进学生就业和发展学生迁移能力的知识、技能、态度、价值观等纳入课程内涵,使学生能够适应未来岗位对职业能力要求的不断变化及实现个体的可持续发展。

课程体系由通识课程模块(通识必修课程和通识选修课程)、专业模块(专业基础课程、专业课程和专业选修课)、素质与能力拓展模块和集中实践模块四大部分组成。专业基础课程的设置保留了化工原理、四大化学等夯实专业理论基础的课程,专业课程融入了我院省级品牌专业石油化工技术专业的石油炼制运行与操控等核心特色课程。为了强化工程技术应用能力的培养,大大提高了实践课时,占总学时的比例达到41.7%。课程总学分为184.5学分计3526学时,其中必修课程167学分3240学时,90.5%,选修课程17.5学分,占9.5%。在必修课中,通识必修课程57学分1004学时,占总学时28.5%;专业基础课32.5学分632学时,占总学时17.9%;专业课32.5学分536学时,占总学时15.2%;集中实践模块45学分1050学时,占总学时29.8%。

3.2 实践教学体系

普通本科教育是学科为本位构建知识体系,注重通过实践研究检验、修正理论或发现规律,技术应用能力较弱。高职专科重视对学生某一技术环节实践能力的培养,加强其实际操作能力,偏重于技能的训练,以期达到娴熟,提高生产效率。高职本科教育应注重培养学生把理论知识转化为技术应用能为的培养;其次要培养学生面对多变的生产现场,解决实际问题和进行技术创新的能力;最后要培养学生在现场所需要的协调、组织和沟通能力等。

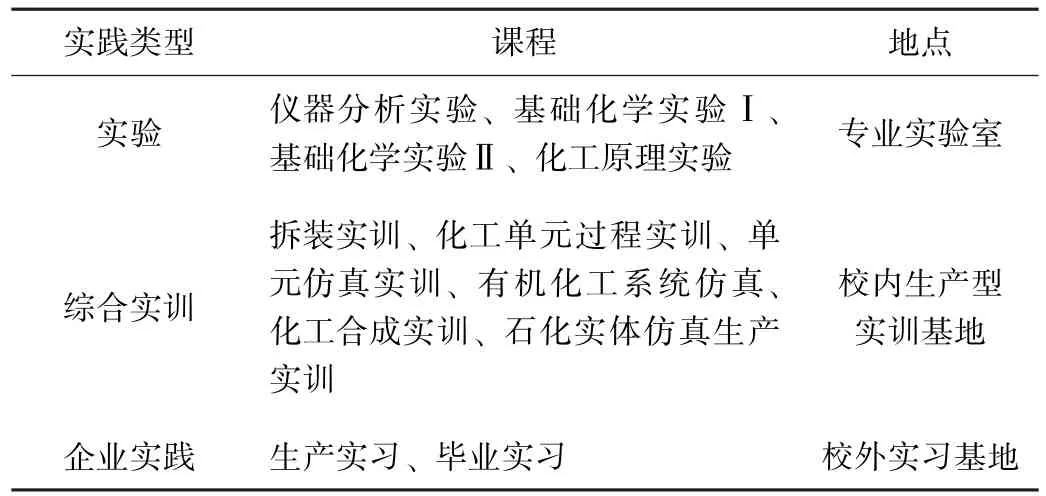

学院以石油化工技术应用为核心能力,以培养工程技术应用人才(现场工程师)为目标,设计了实验、综合实训、企业实践的螺旋上升渐进式能力培养的实践教学体系,具体见表2。

表2 实践教学体系Table 2 Practical teaching system

实验包括课内实验和开放实验,主要培养学生的基本技能,以学习任务为载体,采用 “学做合一”的方式在专业实验室完成。综合实训在校企合作共建的校内生产型实训基地进行,通过引进企业真实生产工艺,学生进行装置的的开停车操作及事故处理,重点培养学生的专业综合技能。企业实践全部在校外实习基地进行,学生以准员工的身份参加企业实际生产,企业导师对学生的岗位技能进行指导。充分利用校企共建的校内实训基地与校外实习基地来达到人才培养的目标,充分体现了以产学结合为特征的办学模式,并实现人才培养模式上“工学结合”的高职本科特色。

4 教学实施

4.1 创新教学方法

在实践教学中创新教学方法,借助课程网络平台,采用线上线下、学做结合的教学模式,将教学从课前延伸至课堂并拓展至课后,体现了以学生主体、教师主导的教学理念。

教学过程采用任务驱动、情境教学、角色扮演和理实一体化等教学方法,以实际工作岗位任务驱动教学,并要求任课教师不拘一格,实事求是,根据教学内容和学生状况灵活运用各种教学方法,实现最佳的教学效果。

4.2 改进考核方式

高职本科教育是在高职院校实施的,为了确保教学质量,使学生的理论知识达到普通本科的要求,学院对通识模块课程和专业模块课程实施 “教考分离”。“教考分离”是指高职院校的老师进行课程的教学,而合作本科院校老师进行期末考试出题组卷。通过试卷的卷面成绩可以分析学生对理论知识的掌握情况和教学效果,针对性地进行课程的整改和提升[4]。

实践教学则采用 “知识、能力、素质”三位一体的综合评价方法。不仅关注学生将理论知识转化为专业技能的情况,也关注学生职业素质的养成,更关注完成实训任务的全过程,注重过程评价,做到过程评价与目标评价相结合,知识点考核和技能考核相结合,激发学生的学生动力,使学生得到长足发展。

4.3 培养师资队伍

教师是强校之本,教师队伍的素质决定了学生培养的质量。学院有计划安排年轻教师下企业顶岗锻炼,提高专业实践能力;鼓励教师通过脱产进修、在职读博、国内外访学等形式,提高业务水平和学历层次;引导和鼓励教师积极开展科研活动,提高教师的学术水平和科研实力。建成了一支结构合理、素质优良、教学水平高、科研能力强的 “双师型”教师队伍。

高职本科教育是适应社会经济发展、产业结构调整对应用型技术技能人才需求的新举措,其人才培养模式对人才培养质量的提高具有重要的导向作用。它的开发是一个完整的系统工程,从培养目标的定位到培养规格的分析,再到课程体系的设置、教学实施和管理评价等,综合考虑学生专业知识、职业技能及综合素质的培养。每一步骤环环相扣、前后呼应,构成了一套严密有序、内容完整的逻辑体系。我们应针对高职本科人才的特点,设计与之相适应的、科学合理的人才培养模式,为促进学生培养数量和质量的协调发展提供重要保障[5]。