饮食书写与文化对话:高第丕夫人与《造洋饭书》的成书问题

[文]余文章(Yue Isaac)[译]魏琛琳 赵力瑶 袁楚林

西安交通大学,陕西西安 710049

引言

在历史上,中国人对西方烹饪的兴趣可以追溯到清代初年(1644—1911),康熙皇帝(1661—1722)为满足其对西方文化和风俗的好奇心,要求南怀仁(Ferdinand Verbiest,1623—1688)、利类思(Lodovico Buglio,1606—1682)和安文思(Gabriel de Magalhāes,1609—1677)编撰《西方要纪》。在书中,他们用一整章展现西方各种饮食习俗与传统。一个多世纪后,随着中西文化对话不断发展,对西方饮食习俗感兴趣的国人不仅从宫廷王室扩展到文人群体,且将对西方饮食习俗的兴趣从思想、理念付诸实践体验。从袁枚(1716—1797)的《随园食单》和李化楠(1713—1769)的《醒园录》即可看到此转变。《随园食单》详述“杨中丞西洋饼”做法,《醒园录》里出现“蒸西洋糕法”。这些作品不仅证实国人对西方美味佳肴充满兴趣,且表现出西方风味在一定程度上成功进入中国家庭、与中国本土饮食方式融合,并为诸如袁枚、李化楠等文人接受。

尽管中国人对西方食物兴趣与日俱增,但第一部用中文撰写的西方烹饪食谱直到1866年才出现,即《造洋饭书》(Foreign Cookery),由高第丕夫人(Martha Crawford,浸信会传教士高第丕的妻子,1821—1902)编写,此为西方人向中国读者展示筹备正宗“洋饭”的最早尝试之一。《造洋饭书》写于高第丕夫妇作为美南浸信会成员第一次到访中国至少十年之后,令人讶异的是它不仅在汉语世界并未得到太多学者关注,在西方学界也鲜为人知。在汉语世界,除了邹振环、邱庞同和熊月之在讨论中西文化交流时粗略提及此书(邱庞同在研究中国饮食时提及此书),其他值得一提的文献还有夏晓虹2008年发表的、在晚清美食烹饪语境下探讨《造洋饭书》的文章,以及于照州近来分析高第丕夫人笔下美食术语的文章。西方学界研究状况更令人困惑:《造洋饭书》在相关研究中一直被忽略,即使小海亚特(Irwin T.Hyatt Jr.)、维恩·佛拉恩特(Wayne Flynt)和杰拉德·伯克利(Gerald W.Berkley)对19世纪阿拉巴马在华传教士展开两种最具影响力的讨论中,也完全未关注到高第丕夫人《造洋饭书》写作①这两种讨论被广泛认为是充分了解高第丕夫妇传教生涯的文本,值得注意的是,这两篇文章均未提到《造洋饭书》,也未将其列入高第丕夫人的出版作品。。

鉴于高第丕夫人编写的食谱篇幅较短,且尚无恰当英文译本,因此其冷门和不为人知可谓不足为奇,但其重要性不容忽视。该书除对饮食和文化研究意义重大之外,还包含了高第丕夫人个人的观点,为研究者探索食物和身份、文化政治之间的相互关系打开一扇窗口。为强调《造洋饭书》的文化重要性,本研究从三部分展开:第一部分对高第丕夫人成长经历、当时美国南部饮食习惯,尤其全面考查其成长的阿拉巴马州,以证明包括阿拉巴马州在内海湾各州的烹饪传统,不受美国其他地区影响,自成一格,并以此为理由,对《造洋饭书》中重要烹饪传统的缺失提出疑问;第二部分探究19世纪初席卷欧洲的烹饪革命,以及此发展势态对食谱撰写和出版的影响;最后一部分将饮食理念作为阶层和文化意识形态的载体,进一步阐明高第丕夫人编撰《造洋饭书》的动机。

一、高第丕夫妇

高第丕夫人于1830年出生于佐治亚州贾斯柏郡一个富裕的种植园主家庭,三岁时全家搬迁到阿拉巴马州的塔斯卡卢萨,父亲在那成为一位有名望的美国南部浸信会执事。她在提格(E.B.Teague,1820—1902)开办的乡村学校里接受早期教育,随后就读于阿拉巴马州东部拉斐特市一所女子寄宿学院,两所学校均以严格的宗教课程闻名。尽管宗教信仰一直是高第丕夫人生活中的重要部分,但她并不向往成为一名传教士。事实上,据其1846到1851年间的日记可见,尽管1845年9月在拉斐特浸信会教堂接受洗礼,但当时高第丕夫人对异性和浪漫爱情的兴趣似乎远超过宗教。尽管经历几次错信和不忠实追求者造成的心碎,高第丕夫人也未立即将注意力转向基督教。相反,在经历了至少5次失败的恋爱后,19世纪40年代末期回到拉斐特市的高第丕夫人,在日记中记录下“对知识的强烈渴求”和“至少成为一个还算轻松的作家”[1]的决心——表明文学是她情绪低落时职业前景的第一选择。但情况在1849年发生变化,当时高第丕夫人从前的老师提格正在克林顿工作,为她提供了一个主日学校里任教机会,此间她感到宗教的强烈召唤,还产生一种难以言喻的冲动去探索中国这个神秘的东方古国。

当高第丕夫人最终决定去中国时,恰逢《南京条约》刚刚签定,为外国传教士打开进入中国的大门。1850年,她正式向美国南部浸信会海外宣道委员会提出申请。尽管当时该组织仅成立五年,但在将传教士派往中国方面已具备丰富经验。但因高第丕夫人当时的未婚身份,委员会对未满20岁的她远赴中国的申请持保留意见。因此,有人提议她与恰巧在同一时间申请去中国传教的肯塔基州的高第丕(Tarleton Perry Crawford)结婚,尽管她感到不太理想,但为了实现愿望还是答应下来。她与高第丕于1851年结婚,不到一年,他们就登上前往中国的海船。高第丕夫妇婚后生活很不顺利,他们缺乏了解,高第丕性格刻板教条且易怒,很难相处。小海亚特评价高第丕“易与他人起纷争、他毫无吸引力的社会哲学观以及他拒绝对华人基督徒进行合理的领导力训练”[2],阐明高第丕夫人在中国传教中遇到的极大阻碍。实际上,在1870年,高第丕夫人一度发现情况十分令人绝望,便独自踏上返回美国的航程,并考虑离开丈夫。但此后余生她一直支持丈夫的事业,有时甚至不顾自身兴趣和传教理念。如1883年她同意丈夫的请求,关闭了山东登州一所她办学非常成功的中国儿童学校——这曾被她比作“断臂之痛”[1]。尽管如此,值得注意的是由于高第丕的对抗性人格,导致二人在中国传教过程中过着相当孤立的生活,与一般侨民群体交流也十分有限。

当高第丕夫妇经过一段早已为当时航海者习以为常的漫长而艰苦的航程,于1852年首次抵达上海时,他们受到美国南部浸信会来华传教士叔未士(Rev.J.L.Shuck,1812—1863)的接待,叔未士不仅在安顿高第丕夫妇的过程中发挥了重要作用,还帮助他们学习汉语。1863年,他们决定迁居山东登州(他们在那里完成全部职业生涯),一度依赖南浸信会来华传教士海雅西(Jesse Boardman Hartwell,1835—1912)的盛情款待。当时来华传教士家庭彼此之间往往关系密切,甚至发展为小团体,但没过多久叔未士和海雅西就对高第丕夫妇丧失好感,海雅西甚至痛斥高第丕是“一个非基督教教徒和没有绅士风度的人”[2]。实际上,高第丕和他的传教士同事关系已恶化到一定地步,以至于在他职业生涯末期南部浸信会外国宣道委员会只能别无选择地断绝一切和他的联系。在一系列事件中,高第丕夫人仍旧支持丈夫。

二、中国和阿拉巴马烹饪

作为一名出色的语言学家,高第丕夫人中文水平(包括口语和书面语)远超过她的丈夫。这让高第丕心怀嫉妒并使她生活更加艰难。根据佛拉恩特和伯克利所言,高第丕夫人非常喜爱中国事物,在她旅居中国的48年中,从服装到住宿,自始至终尽可能采用当地习俗,但却固执地拒绝品尝中国菜。据说是因一些“年长的传教士告诫她中国菜不大有利于健康”[1]。高第丕夫人在1893年6月22日发表于《阿拉巴马浸信会》(Alabama Baptist)的一篇文章中,讲述其让仆人准备饭菜时遇到的麻烦:

厨师是一个没有经验的、品性很好的年轻乡下人,他从叔未士先生的仆人那里学到了一些东西,但他学得很慢,我经常发现自己陷入最令人困惑的两难境地。有时当我们点了一样东西,而来到桌前看到为我们准备的是另一样东西,滑稽的错误会让我们捧腹大笑[3]。

这些状况无疑对她决定编辑并公开出版《造洋饭书》发挥了重要作用。但文本内容和实质又是什么?揭示了中西语境中与高第丕夫人和食物书写话语哪些内容?

人们普遍认为,高第丕夫妇在中国居住期间坚持拒绝中式饮食,仅吃习惯吃的食物。仔细阅读《造洋饭书》,很容易发现事实并非完全如此。佛拉恩特和伯克利在关于高第丕夫人和美国在华南方传教士的权威著作中引用了前文提及的1893年发表于《阿拉巴马浸礼会》上的文章,宣称“她试图传达美国南部烹饪口味的做法引发了一些滑稽的错误,当他们来到餐桌前发现等待他们的东西时,这些错误有时会让他们捧腹大笑”[1]。事实上此文并未提到她当时尝试的烹饪风格(美国南部或其他地方),证明这种推定实为过度解读②佛拉恩特和伯克利在他们的著作中未提及《造洋饭书》,因而不确定他们是否注意到了这本书的存在。。

很容易发现误解源自哪里。在十九世纪,阿拉巴马州因其独特烹饪风格而闻名,这种风格在传统上更接近法裔美国人/法裔混血而非英国人。有关于此的证据可在诸如《海湾城市烹饪书》(Gulf City Cook Book,1878年)一类的当代出版物中找到,在这些出版物中,人们可以发现诸如海鲜浓汤、什烩饭、鸽子、香饭和南方炒饭等熟悉的食谱——源于法裔美国人/法裔混血的食物,至今仍被认为是阿拉巴马烹饪菜品的代表。

通过《海湾城市烹饪书》可发现高第丕夫人的饮食背景,原因有三。一是地理相对性:《海湾城市烹饪书》1878年在阿拉巴马州的莫比尔市写作并出版,莫比尔位于塔斯卡卢萨以南大约280公里处。由于莫比尔是阿拉巴马州唯一的咸水港,塔斯卡卢萨商人常去那里购买食物和其他日用品。地理优势使莫比尔成为整个南部地区的文化中心,包括塔斯卡卢萨在内的周边城市均把关注投向莫比尔,以寻求社会和美食方面影响。二是时间上接近。《海湾城市烹饪书》出版于1878年,约比《造洋饭书》晚10年,距高第丕夫妇启航前往中国不足30年,在相对较短的时间段里,阿拉巴马人烹饪习惯不可能有太大改变。换言之,可以肯定的是,在高第丕夫人去中国之前,即便她不喜欢《海湾城市烹饪书》中提到的食物,也一定知道其存在。第三也可能是最重要的原因是这两本烹饪书作者的宗教背景。尽管《海湾城市烹饪书》作者不详,但作者宗教信仰却清楚表明其身份为阿拉巴马州莫比尔市的“南部圣弗朗西斯街卫理公会女教友”。据佛拉恩特所言,“因为大多数浸信会教会一个月才聚会一次,所以教徒们经常在自己的教堂不开会的时候去卫理公会或长老会教堂。”[4]一个教派成员愿意参加另一教派的仪式,证明阿拉巴马浸信会教徒和卫理公会派教徒之间存在紧密联系,可得出结论:两个群体经历和价值观较为相似。因此,即使考虑宗教对烹饪习惯的影响,也没有理由排除《海湾城市烹饪书》是高第丕夫人对自身饮食偏好的适当反映。

鉴于高第丕夫人在饮食方面的成长背景,《造洋饭书》中没出现阿拉巴马州的招牌菜相当令人惊讶。然而,本土菜的缺席并非《造洋饭书》的唯一特点;高第丕夫人似乎有意选择了英国中产阶级美食话语作为原型,这在其食谱的整体布局中显而易见。

三、《俄式上菜法》(Service à la Russe)与维多利亚美食革命

在工业革命时期,一场规模较小的革命同时发生在英国餐桌上——日益繁荣的中产阶级在选择晚餐服务时以俄式上菜法取代法式上菜法。采用法式上菜法的宴会中,所有菜品均是一次性端上桌,甜点和开胃菜出现时间并无差别。法式上菜法在维多利亚时代到来之前是一种流行选择。这种上菜法鼓励客人自己动手,他们通常站立选择喜欢的食物。相较而言,采用俄式上菜法时,每位客人根据特定位置就座,由仆人一道接一道端来。座位安排和上菜顺序均被周到考虑。这种做法起源于俄罗斯,很快传播到伦敦和欧洲其他地方,并成为一种礼节,它关注细节,从每次服务时间到特定刀叉的摆放等。更重要的是,它涉及到后来延伸到食谱编写的思维方式。

《比顿夫人的家政管理手册》(Mrs.Beeton’s Book of Household Management,1861)即是恰如其分的例子——此书是维多利亚时代烹饪书的黄金标准,至今仍被认为是“家政圣经”[5]——其展示的第一个食谱是汤,然后是各种肉类、蔬菜和糕点,最后是蛋糕和饮料,此呈现顺序并非偶然。现代读者可能会发现这种行文布局十分熟悉,二十世纪的烹饪书大多遵循此铺排,这一特殊排列次序源于俄式上菜法的服务顺序,其在《比顿夫人》等文本中出现,显然是出版商利用颇受中产阶级欢迎的俄式上菜法盈利的一种尝试,因此类文本主要消费者便是中产阶级。

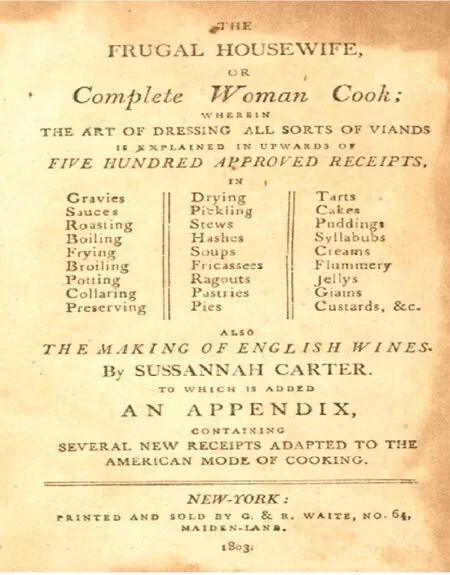

为了深入说明俄式上菜法的兴起和维多利亚时代烹饪书惯例化之间关系,可以对比研究维多利亚时代之前的烹饪书。苏珊娜·卡特(Susannah Carter)的《节俭的家庭主妇或女厨师》(The Frugal Housewife,or,Complete Woman Cook,1765)即典型例子。《节俭的家庭主妇或女厨师》早在俄式上菜法传入的大约十年前出版,与《比顿夫人》相反的是,其专门迎合工人阶级女性口味,提倡节俭而非奢侈的饮食方式。尽管像《比顿夫人》一样,《节俭的家庭主妇或女厨师》将其食谱分为“汤”“派”和“蛋糕”等类别,并据此类别设置章节标题,但内容呈现顺序似乎较为随机,没有特定原则,如图1所示。

图1 《节俭的家庭主妇或女厨师》食谱

此外,正如某些章节标题所示,此书分类方法似乎未遵循任何特定模式。一些章节根据烹调方法分类,如“烘烤”“煮”和“煎”,另一些根据食物类型编写,如“排”“糕饼”和“朴定”。值得注意的是,在俄式用餐礼仪中,菜单有特定的排序方法,先汤后肉,最后才是甜点,《比顿夫人》的排序方法与这套礼仪几乎完全吻合。相比之下,《节俭的家庭主妇或女厨师》编写方式就显得随机一些。透过两本食谱编撰风格和外在呈现方面的差异,可以看出俄式上菜法对维多利亚时代食谱印刷文化的广泛影响,这种影响一直持续到今天。

相比之下,十九世纪中叶的美国食谱类作品并未采用此种编撰样式,说明俄式上菜法在美国大众中并无如在欧洲般的欢迎和反响。事实上,这一观点可在1869年《上流社会的习惯:先生和女士们的指南手册》(The Habits of Good Society:A Handbook for Ladies and Gentlemen)文本中得到进一步证实。在标题为“晚餐、用餐者和晚餐聚会”的章节中,建议读者按照以下顺序上菜:

1.汤

2.鱼

3.馅饼(牡蛎馅、龙虾馅、虾肉馅或小牛肉末馅)

4.包括家禽在内的前菜

5.烤肉或主菜

6.蔬菜

7.野味

8.糕点,布丁和煎蛋卷

9.冰冻甜食

10.甜点[6]

尽管此书未专门提及“俄式上菜法”一词,但上述就餐顺序与俄式上菜法顺序惊人相似,表明这种上菜方法已在欧洲普及。事实上,作者进一步指出此方法“不论在英国还是法国均未得到严格地遵守”[6]的观点可能只是一种错误判断(《比顿夫人》相当清晰地证明了它在西欧的流行),或仅尝试用较随意的语气强调对此方法的推介。无论何种方式,此章节在1869年发表证实俄式上菜法在北美地区仍是非常新奇的理念,就饮食习惯而言,欧洲用餐者要超前于美国。

以上如此详细罗列俄式上菜法在欧洲和北美接受时呈现的差异,原因在于《造洋饭书》章节布局与《比顿夫人的家政管理手册》异常相似,以至细节方面两个文本均以讨论管理厨房的基本原则为开头。表1是对《造洋饭书》和《比顿夫人》在章节铺排方面的比较③为清楚起见,表格中省略了《比顿夫人》中没有食谱的一些章节,只涉及特定类型食物的历史,如第七章“鱼类的自然历史”,它出现在第八章有关鱼的食谱之前。除了有关厨房和仆人管理的章节(也被省略了),《比顿夫人》中几乎所有章节均遵循此种模式。:

除了“酱料”“各式腌菜”和“油酥点心与布丁”部分,还可在《造洋饭书》和《比顿夫人》章节设置之间找到明显相似之处。鉴于美国,尤其是阿拉巴马州,并不流行俄式上菜法,这就引出一个有趣的问题:前者(或另一个类似文本)是否被后者用作原型加以参考?

表1 《造洋饭书》和《比顿夫人》章节铺排比较

四、作为译本的《造洋饭书》

可以更加详细地思考这种可能性。高第丕夫人旅居中国多年,她惊人地从始至终保持写日记的习惯。奇怪的是《造洋饭书》只在日记中出现一次,似乎是其事后回想。唯一一次出现在1865年,当时高第丕夫人提到她为出版商准备了文本。她承认:“我从三本英文书中挑选我最爱的食谱,几乎囊括了烹饪的所有门类。”[7]可见,与其说《造洋饭书》是一部原创作品,不如将其视为三本不同原著的合译。尽管高第丕夫人从中选取菜谱的“三本英文书”从未被确定,但考虑到《比顿夫人》的强大影响力,很可能是高第丕夫人引用的三本书籍之一,另一本可能是索耶(Alexis Soyer)的《当代家庭主妇或管家》(The Modern Housewife:Or,Ménagère)。索耶是伦敦改革俱乐部(the Reform Club)主厨,他炫耀卖弄的个性使一些人认为其为世界第一名厨。两本书在当时非常畅销,最有可能在地球另一端被发现、最有可能成为高第丕夫人的引用对象。然而,事实真相却是高第丕夫人几乎不可能参考这两本书。在三个文本中各自对牛肉排(维多利亚时代食谱中的主食之一)的说明中即可看出。

《当代家庭主妇或管家》

挑选两磅的牛臀扒,切成厚度为半英寸的薄片,用胡椒粉和盐腌制,之后每片均匀裹上面粉,顶部拱成圆顶状装在小馅饼盘里,加入一酒杯的水,接下来准备一磅半发的面团,切下一小块卷成环状放在盘子边缘,先用蘸水的面粉刷将其沾湿,然后将面团另一块卷成盘子大小,将它放在打湿的面团上面,再用刀在其顶部挖洞,用拇指均匀压边后将多余部分切下,使这块派成为一个圆形,并用面粉刷轻蘸鸡蛋液均匀涂抹其表面,可根据喜好用面团的切边装饰它,最后再调至中火在烤箱中最好烤一小时以上,取出后不论是立即食用还是冷食均风味奇佳[8]。

《比顿夫人》

挑选一块从风干过的牛臀肉切下的牛排,经过排酸,牛肉口感变得愈发柔软且有回甘。将其切为长约3英寸、宽约2英寸牛排块,每块瘦肉上放一小块肥肉,然后将肉分层放入馅饼盘中,在每层之间撒盐和胡椒,如果喜欢的话,还可撒几粒红辣椒。在盘中放入足够多的肉来填充面包的外皮,这样就能在烘烤时形成漂亮的拱形品相,而不会看起来像瘪了的气球一样。倒入足够的水没过盘子中间后,用面团将周围糊住(见糕点);刷一点水后盖上盖子,用拇指轻轻压边,根据盘子形状将露在外面部分剪去。根据喜好用叶子或任意形状的面团装点馅饼,接下来刷上蛋黄液;在面包皮顶部凿一个洞,最后在烤箱中烤大约1至1.5小时[9]。

《造洋饭书》

牛肉排,照煎样片、打,熏十分钟之后取出,切成小长块,用盐猪肉三四块,熏一熏。先用三分厚面饼铺在深盆内,后拿牛肉猪肉放在盆内,加奶油、盐、胡椒或酒,或番柿酱,烧热水,略比肉浅一点,撒些干面在内,用一片面饼盖之,上开一口,烘。羊肉排,亦照此做法[7]。

可见,《造洋饭书》中菜谱与《比顿夫人》和《当代家庭主妇和管家》中菜谱存在很大区别。在高第丕夫人食谱中,需更多食材(培根、番茄酱和黄油)——从“烤兔肉”到“苹果馅饼”,《造洋饭书》中大多食谱均需较多食材。这一点值得注意,由于当时中国普遍缺乏西方食品配料。1905年到1936年在山东工作的一名路易斯维尔(美国肯塔基州城市)浸信会传教士护士(在高第丕夫人去世后接替其工作)米勒(Cynthia Miller,1868—1939)在1919年记述:她为了获得新鲜牛奶不得不到附近一个饲养了少量奶牛的德国人社区购买[10]。

这说明什么呢?首先,这有效排除了高第丕夫人查阅畅销书籍的可能性,更不用说翻译了。加上诸如源文本的可查阅性和当地食材的可获得性等因素,表明便利性在其选择食谱时已非首要考量要素,她选择食谱更多基于自己饮食偏好。其次,《造洋饭书》中缺乏阿拉巴马州食谱,但此情况显然与中国缺乏阿拉巴马烹饪食材关系不大;相反,俄式上菜法明显影响《造洋饭书》章节布局,再次表明高第丕夫人故意从自己本土烹饪传统转向英国中产阶级食谱研究,创作出《造洋饭书》。

五、咖喱和英国帝国主义

《造洋饭书》最具独特性的地方之一即内容包含一篇咖喱食谱(高第丕夫人将其翻为噶唎),这与英国中产阶级话语相悖。

任何一种肉类均可用来制作噶唎,但最常用的还是鸡肉。将鸡肉切成块并彻底煮熟。随后将鸡块放入烹饪锅中,加入高汤和黄油煮沸。混合以下成分:一个中汤匙噶唎粉、半茶匙米饭,一大勺面粉和一大勺黄油,一茶匙汤料以及小半勺盐。将它们倒在鸡肉上,再次炖煮至沸腾,搭配米饭一起食用[7]。

如《造洋饭书》中其他食谱一样,高第丕夫人关于制作咖喱的说明并未试图适应所在地原材料短缺的情况。黄油由牛奶制成,且需定期深加工。采购牛奶尚存问题,即能想象获得黄油有多困难。但在《造洋饭书》中,一半以上食谱(总共271种)需用到黄油,高第丕夫人并未妥协于当时中国原材料不足的问题,而是继续使用黄油煎肉(相较而言,在中国被广泛使用、与黄油具有同样功能的食用油却未被提及)。这再次说明《造洋饭书》本质是翻译文本,不能用于说明目标文化的本土环境。

但除了食谱中列出的配料外,高第丕夫人将咖喱食谱也加入书中,表明她倾向采用英国美食。作为一道以辣酱为基础、起源于印度次大陆的菜肴,咖喱在维多利亚时代的烹饪话语中可能被视为某种悖论。一方面,与传统牛排馅饼和烤羊肉不同,咖喱起源于亚洲,其在维多利亚时代的厨房里绝对是一道外国菜;另一方面,正如苏珊·兹洛特尼克(Susan Zlotnick)所言,十九世纪初,当东印度公司的英国官员休假期间一个接一个回国时,他们对咖喱产生极其大热情,“到本世纪中叶,咖喱已成为都市资产阶级家庭烹饪的主要内容。”[11]咖喱的“英国化”程度不仅体现在咖喱食谱出现在诸如伊丽莎·阿克顿(Eliza Acton)的《现代私厨烹饪》(Modern Cookery for Private Families,1845)、查尔斯·埃尔姆·弗朗卡特利(Charles Elmé Francatelli)的《当代厨师》(The Modern Cook,1845)等畅销书籍中,连1851年出版的当代英国烹饪书《比顿夫人》甚至提及咖喱“已经完全异化了,如果餐桌上没有咖喱,人们就会觉得这顿饭不完整。”[12]更重要的是,这种发展和变化并不局限于家庭,《名利场》(Vanity Fair,1848)作者威廉·梅克比斯·萨克雷(William Makepeace Thackeray)甚至在《笨拙周报》(Punch)中专门为欢迎这道菜作了一首诗[13]。早在1809年,东印度公司一位退休孟加拉军官凯撒·迪安·穆罕默迪(Sake Dean Mahomet,1759—1851)在伦敦波特曼广场创立印度斯坦餐厅(Hindoostanee Coffee House),此为印度之外开设的第一家印度菜餐厅④虽然印度斯坦餐厅被公认为是第一个在印度之外提供咖喱的餐厅,但根据NupurChaudhuri说法,咖喱的历史可追溯到1733年伦敦的餐厅,诺里斯街头咖啡馆据称在干草市场开始为顾客提供咖喱。有关信息请参见NupurChaudhuri《维多利亚时代英国的披肩、珠宝、咖喱和大米》(“Shawls,Jewelry,Curry,and Rice in Victorian Britain”)。。尽管未能成功,默罕默迪在1812年不得不宣布破产,但咖喱却在维多利亚时代的英国成为宝贵遗产,且以一间又一间供应咖喱的餐厅出现,印度厨师和仆人的人手从不短缺⑤1887年,AbulKarim成为第一个在白金汉宫直接为维多利亚女王工作的印度人。他被认为是将咖喱引入皇家菜谱的功臣。,以及咖喱粉逐渐商业化[14]等方式得到保护。

相比之下,尽管一些十九世纪美国食谱如玛丽·兰道夫(Mary Randolph)的《维吉尼亚家庭主妇》(The Virginia Housewife,1824)和艾比·费舍尔(Abby Fisher)的《费舍尔夫人的古老南方烹饪手册》(What Mrs.Fisher Knows about Old Southern Cooking,1881)等均包含咖喱食谱,但大多数书中却未出现咖喱的踪影(包括畅销书籍《节俭的家庭主妇》和《伟大的西方烹饪书》(The Great Western Cook Book,1851),美国不象英国那样曾经统治过印度这一咖喱的发源地。如1847年查尔斯·霍夫纳格(CharlesHuffnagle)曾在加尔各答担任美国领事,他回到宾夕法尼亚州新希望市斯普林代尔后,把自己的家变成一个私人博物馆,婆罗门牛、狩猎战利品、书籍和家喻户晓的圣像均成为其藏品。不管游客何时来参观,霍夫纳格均提供或出售加尔各答的结晶糖、摩卡咖啡和稀有的阿萨姆茶,但从未提到咖喱[15]。再次说明,与英国相比,在十九世纪的美国咖喱并不流行。

六、结语

从篇章布局到对咖喱食谱编录,贯穿《造洋饭书》的英国中产阶级话语明显。需提出的问题是,为什么高第丕夫人决定放弃谈论自己家乡美食,而去编撰一本表面上迎合他人饮食传统的食谱?尽管高第丕夫人在1846年至1881年间创作了七卷日记,但可惜的是,众所周知她日记中几乎只字不提个人生活。日记内容主要集中在传教上,很少透露她的个人观点。因此,除非有新证据被发现,否则仅有可供参考的少量文献,难以真正了解其编纂《造洋饭书》动机。

然而,问题可能有个简单答案,即高第丕夫妇经济状况。事实上,在十九世纪到中国的所有传教士中,高第丕夫妇的情况较为独特,他们从未正式成为某个宗教协会的一部分,他们与南部浸信会外国传教委员会关系持续恶化,最终在1892年被开除。他们与包括叔未士和海雅西在内的其他美国浸信会传教士关系最初友好,但很快冷淡,因此只能凭借自己支撑在中国的活动。令人惊讶的是,高第丕夫妇很擅长在传教工作之外赚钱。如在十九世纪60年代初,上海被太平天国军队围攻长达10年。在搬到登州之前,高第丕夫妇一反常规,决定斥巨资购买当时没人想要的、饱受战火侵蚀的房产,这在当时是令人不可思议的举动。如小海亚特所言:

在18个月里(1862—1863年),他赚了6 600美元,[高第丕]将这些钱再次用于投资当地土地。然后把这些土地出租,租金加上他和妻子作为传教士的工资,总共能给他们带来每年3 000美元的收入。即使不是发大财,但这也一定是一笔意外之财了;这是高第丕夫妇仅做传教士的收入的三倍,这笔钱使他们能够过上美好体面的生活,并拥有了不同寻常的独立性[16]。

高第丕夫人在1864年一篇日记中对事业的成功表达了明显的喜悦之情,称他们现在能够享受“没有教会的支持也可以过得很舒服的生活”[17]。因《造洋饭书》写于同一时期,可想而知高第丕夫人将此书创作视为另一个盈利机会。而十九世纪在中国的英国中产阶级人数众多,很容易做出把受众定位为英国中产阶级的决定。

不论《造洋饭书》出于何种创作动机,其影响不可低估。在1866年至1909年间,上海美华书局至少将其再版三次。尽管确切印刷数量不得而知,但四版发行即使对当代商业出版社而言也是相当可观的数量。表明该书销售量远超高第丕夫人预期受众(中国侨民群体)的增长速度。换言之,令人惊叹的销售数字在很大程度上是由中国读者的巨大兴趣支撑,也是中西交流史上一个重要事件。奇怪的是,尽管此书享有盛誉,但在美食学和文化研究语境中,仍未得到足够重视。

本文尝试解决上述问题。通过文本细读,将它置于英国、美国和阿拉巴马州不同的烹饪习惯中,可以得出《造洋饭书》遵循严格英国中产阶级话语,明显与高第丕夫人的美国南部成长轨迹背道而驰。尽管因缺乏足够一手证据,只能做出一个有根据的猜测以解释高第丕夫人缘何会在《造洋饭书》中放弃自身烹饪传统,转向英国资产阶级烹饪偏好。即便如此,《造洋饭书》仍具研究意义,它使人们了解到整个十九世纪欧洲与美国食物的话语和演变,及其对食谱制作产生的影响。