不同养殖规模下生猪疫病风险认知对养猪户生物安全行为的影响

——基于河北省786个养猪户的调查

周勋章 杨江澜 徐笑然 彭紫瑞 路 剑

(河北农业大学 经济管理学院,河北 保定 071000)

高致病性猪蓝耳病、高热病、猪口蹄疫和猪伪狂犬等重大动物疫病严重影响生猪产业健康发展,大量研究结论和成功疫病防控案例指出生物安全体系对有效预防和控制动物疫病爆发与流行有重要作用[1]。2018年我国发生的非洲猪瘟疫情使广大生猪养殖户对生物安全重要性的评价空前提高。生猪疫病风险认知是养猪户在经营过程中对各种疫病所表现出来的主观感受和心理认识,其对促使养猪户生物安全意识转化为生物安全行动有重大影响。研究养猪户疫病风险认知对其生物安全行为的具体影响,对制定政策激励养猪户补齐生物安全措施短板具有重要现实意义。同时,当前关于猪场养殖规模与生物安全的关系存在诸多争议,例如:非洲猪瘟爆发初期,普遍认为“小散户”是生物安全重灾区,随着大型猪场不时沦陷,又有人说“规模猪场”的生物安全风险更大,因此,猪场养殖规模与生物安全的关系有待进一步研究。在此背景下,本研究利用河北省786个养猪户的调研数据,建立多元有序Logistic模型研究养猪户疫病风险认知和养殖规模对其生物安全行为的影响,并在此基础上,进一步探究不同规模养猪户的生物安全行为和生猪疫病风险认知差异,旨在为相关政府部门出台政策促进养猪户提高生物安全体系建设水平,保障生猪产业健康发展,稳定猪肉市场有效供给提供理论和实证依据。

1 文献回顾

1.1 生猪疫病风险研究

生猪疫病风险概念来源于动物疫病风险,是指在一定的区域内,在生猪养殖、调运、屠宰和加工过程中,因生猪疫病致病因子的产生、传播、扩散而导致社会、环境和生猪群体遭受损失的可能性以及损失大小[2]。当前学者对生猪疫病风险的研究分为两个方向,其中自然学科方面研究占据绝大比例,社会学科方面研究呈逐年递增趋势。在生猪疫病风险自然学科研究方面,学者们主要是通过技术手段针对影响生猪健康的各种疫病提出防治措施或规避方法。夏红民[3]对口蹄疫、非洲猪瘟、猪水泡病和猪瘟等生猪常见疫病风险从疫病概述、风险评估和风险管理3个方面进行了系统研究。万昭军等[4]采用对比试验方法研究了“发酵床”技术应用对生猪疫病风险的影响后得出,“发酵床”技术增大了生猪患呼吸道和消化道疾病的概率。在生猪疫病风险社会学科研究方面,当前学者主要是把“生猪疫病风险”作为众多影响因子中的一个因子,放在模型中进行研究。李燕凌等[5]指出生猪疫病风险对生猪市场价格变动有显著影响。王明利等[6]通过实证研究得出,生猪疫病风险是生猪产业波动的重要外部冲击因素,而且由于生猪生产具有时滞性特征,疫病对供给造成的影响更大,持续时间更长。

1.2 养猪户生物安全行为研究

当前,我国尚未出台生物安全体系建设标准。养猪户防疫条件建设主要根据原农业部2010年1月4日颁布的《动物防疫条件审查办法》。该办法对养殖场选址、布局、防疫设施、配套的执业兽医或乡村兽医和关于免疫、用药、检疫报告、消毒、无害化处理、畜禽标识等制度及养殖档案建设提出了明确要求。由于我国养殖行业一直是粗放式经营模式,据2015年统计数据显示,领取动物防疫合格证的养殖户不足65%[7]。学者们对猪场生物安全体系建设的研究主要集中在解释生物安全体系的定义和如何建立猪场生物安全体系2个方面。猪场生物安全体系建设,需要从猪场建设和管理2个方面入手[8]。胡新岗等[9]指出生物安全体系建设涉及场址选择、规划布局、设计建造、饲养方式、人员管理、车辆管理、用具管理、饲料及饮水管理、粪污及废弃物管理、虫鼠及飞禽控制、消毒、疫苗接种、检疫检测、疫病处理和疫病防治等诸多方面。李晓露[10]指出猪场生物安全体系建设包括选址、建场、养殖、防疫、粪便及废弃物的无害化处理等方面。许拓等[11]提出从猪场选址与布局、人员管理、外来物资消毒、车辆管理、消毒管理、疫苗免疫和引种隔离管理等7个方面建设猪场生物安全体系。

综合学者前期研究成果,结合国家《动物防疫条件审查办法》相关规定,本研究把“猪场的选址与布局”、“进出猪场的人员管理和防疫”、“进出猪场的车辆管理和防疫”、“进出猪场物品管理和防疫”、“养殖场内外环境管理和防疫”、“疫苗、药物使用管理和防疫”、“饲料、饮水管理和防疫”、“引种隔离管理”、“全面消毒管理”、“采用分点饲养方式”、“采用全进全出饲养模式”和“对蚊蝇、鼠、鸟等防控”等12项生物安全体系建设项目作为养猪户生物安全行为的分析框架。

1.3 生猪疫病风险认知与养猪户生物安全行为关系研究

认知是把通过感觉器官得到的信息加以整合、解释和赋以意义的心理活动过程,其对个人行为和结果有重要影响[12]。国内外研究普遍认同养殖户的动物疫病风险认知对其防疫行为有显著影响。相对于国外较早开展的动物疫病风险感知与防疫关系研究,国内相关研究才刚刚起步。Pidgeon等[13]指出个体的决策行为直接建立在其对风险的感知上;Covello等[14]利用纽约市西尼罗河病毒流行案例研究得出个体对动物疫病风险感知显著影响其行为;Valeeva等[15]以荷兰育肥猪场为例指出养殖户对动物疫病风险感知程度能显著促进其采取防疫措施;唐素云[16]指出环境风险感知对环境行为有显著正影响;张郁等[17]研究得出养猪户环境风险感知对其环境行为采纳存在显著影响;黄泽颖等[7]基于331个肉鸡养殖户的数据进行研究发现动物风险认知对养殖户增加防疫布局要求数量有显著正影响。遗憾的是生猪疫病风险认知与养猪户生物安全行为的关系鲜有证实。

1.4 不同养殖规模下养猪户生物安全行为和生猪疫病风险认知研究

学者们对不同养殖规模猪场该如何建立生物安全体系的相关研究已非常丰富[18-22]。但把“养殖规模”作为一个因子,对其与生物安全行为和生猪疫病风险认知之间关系的研究还比较少,相似的研究有黄泽颖等[7]通过分析不同规模肉鸡养殖场在养殖场防疫布局要求达标情况后,得出从散养户到大规模养殖场随着养殖规模逐渐扩大,养鸡场防疫布局要求达标比例显著提升,且对疫病非常了解的样本比例整体呈现增长态势。

综上所述,可以得出如下结论:首先,在当前养猪业面临生物安全风险高发的背景下,生猪疫病风险认知,这一养猪户重要的心理因素对其生物安全行为的影响机制,还有待进一步研究和论证。其次,把“生猪养殖规模”作为解释变量引入研究模型,分析不同规模养猪户生物安全行为和生猪疫病风险认知,可以为解决当前“生猪养殖规模与生物安全关系”的争议提供实证依据。

2 理论分析、研究假设与模型构建

2.1 理论分析

行为决策理论最早始于阿莱斯悖论[23]和爱德华兹悖论[24],是从新角度阐释经典理性决策理论中无法解释的问题发展起来的。行为决策理论从决策者的具体行为出发,考虑个体决策者的认知和主观意识,以及外部环境对决策者心理和行为的影响,改善了理性决策理论中关于“个体完全理性”的假设限制,增强了决策行为的解释力和预测力。本研究基于行为决策理论,以养猪户生物安全行为受其对生猪疫病风险认知影响为前提假设,运用多元有序Logistic回归分析方法,针对养猪户生物安全行为进行研究。

2.2 研究假设

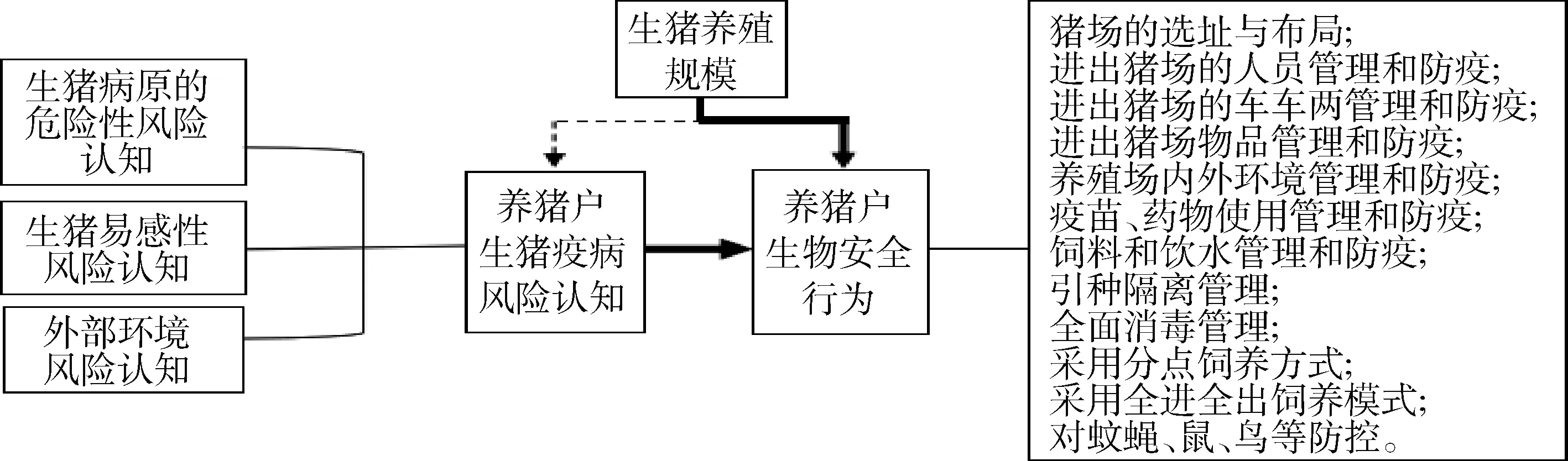

当前学者对风险感知在人的行为决策中所起作用进行了广泛研究,普遍认为风险感知在人类行为决策中扮演着重要角[7,16-17]。动物疫病风险主要由致病因子的危险性、宿主的易感染性和环境的影响3个因素共同作用产生的[2]。为了准确界定生猪疫病风险认知,本研究在参考前期学者研究成果的基础上[2,7,25],与河北农业大学动物医学院左玉柱教授、贾青教授、邯郸凯航农牧有限公司、衡水安平县马店镇华安养猪专业合作社、河北省动物疫病预防控制中心等相关领域的专家、猪场经营者、政府疫病监测部门工作人员进行交流后将养猪户对生猪疫病风险认知分解为:生猪病源的危险性风险认知、生猪易感性风险认知和外部环境风险认知。

1)生猪病原的危险性风险认知。病原的危险性是指病原的致病力[2],其大小取决于病原微生物的致病性和毒力。生猪病原的危险性风险认知就是指对某种类型病原微生物在一定条件下引起生猪发生疫病的危险程度认知和对该病原微生物致病强弱程度认知的统称。一般地,病原毒力越强、变异性越大、病原侵害的部位越重要、传播力越强、宿主越多,病原的危害性就越大。养猪户对引起生猪疫病的各种病原的危险性风险认知程度越高,越倾向于采取生物安全行为保卫生猪健康。

2)生猪易感性风险认知。生猪易感性风险是指在相同环境下,不同品种、不同个体患病的风险[2]。生猪的易感性与遗传特征,以及生长发育、营养、免疫、机体活动状态等有关。对生猪易感性风险认知包括生猪遗传性易感性和获得性易感性2个方面,遗传性易感性主要是由于不同品种生猪或同一品种的不同个体由于遗传物质上的差异造成对某些病原微生物易感程度的差异;获得性易感性则是通过环境、管理的调节可以使生猪易感性发生变化,如加强饲养管理和免疫接种都可以使生猪易感性发生变化。一般地,生猪易感性越强,患病的风险就越高。养猪户对生猪易感性风险的认知水平越高,越倾向于采取生物安全行为规避疫病风险。

3)外部环境风险认知。从动物疫病角度看,环境是一个非常宽泛的概念,包括自然环境、社会环境、政策环境、经济环境以及畜牧业发展状况等[2]。病原危险性和生猪易感性决定了在存在风险因子的情况下,生猪能否感染以及感染的后果怎么样,而自然、社会、经济和生猪防疫政策等各种外部环境对疫病能否病流行起决定性作用。如疟疾需要蚊子作为传播途径,受自然因素影响,此病多集中于雨水充沛的热带和亚热带,在寒带就没有流行;当前非洲猪瘟疫情点状发生,国家出台的各种疫情防控措施如扑杀、禁运等政策都会对生猪行业产生一定影响。一般的,养猪户对外部环境风险认知程度越高,就倾向于采用生物安全行为减少损失。

4)养殖规模对养猪户生物安全行为的影响。除了当前实务界对养殖规模与生物安全存在争议外,实际上围绕规模化养殖能否促进养殖户防疫开展的问题,学术界的“促进派”和“阻碍派”已进行了广泛讨论[7],但至今仍无定论。

基于以上研究本研究提出如下研究假设:

H1:养猪户生猪病原的危险性风险认知正向影响其生物安全行为的实施。

H2:生猪易感性风险认知正向影响其生物安全行为的实施。

H3:外部环境风险认知正向影响其生物安全行为的实施。

H4:养殖规模不同养猪户生物安全行为有所差异。

5)不同规模养猪户生猪疫病风险认知差异的影响。不同规模养猪户的人力资本、硬件设施和管理水平等各方面存在差异,可能导致养猪户生猪疫病风险认知差异,进而影响其生物安全行为。随着养殖规模扩大,养殖场防疫布局要求达标比例和对疫病非常了解的样本比例都呈现显著上升趋势[7]。基于此本研究提出如下研究假设:

H5:不同规模养猪户生猪疫病风险认知存在差异。

综合研究假说1~5,得出本研究的理论研究模型如图1。

图1 理论研究模型Fig.1 Theoretical research model

2.3 实证分析模型构建

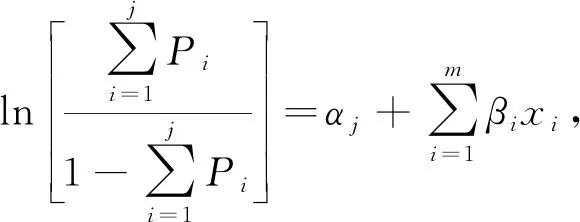

本研究的因变量为“养殖户生物安全行为”,根据问卷调查题目“您当前采取的生物安全防控行为有那些?具体选项包括前文所描述的‘猪场的选址与布局’等12种行为”。把养猪户所选择的生物安全行为按照个数进行累加求和,采纳其中 1~4 种生物安全行为的称为“生物安全一级”赋值为1,采纳5~8种的称为“生物安全二级”赋值为2,采纳 9~12 种的称为“生物安全三级”种赋值为3。基于此,本研究建立多元有序Logistic模型如下:

(1)

式中:Pi代表运用某一等级生物安全行为的概率;αj是模型的截距;βi为偏回归系数;Xi为m个影响养猪户环境行为的采纳的自变量。

3 数据来源与变量描述

3.1 数据来源

本研究所使用的数据来源于河北省畜牧总站2019年3月1日—3月8日开展的“河北省生猪殖场(户)生物安全体系建设情况调研”。该调研以河北省7个生猪创新团队综合试验推广站为依托,采用分层、配额的抽样方法,对河北省11个地市的生猪养殖场(户)进行了调查。本研究选择的养猪规模标准,是在参考《全国农产品成本收益资料汇编》中关于生猪养殖规模分类标准和前期学者研究成果基础上确定[17,26]。以年出栏生猪数量为依据,100头以下为散户、101~500头为小规模养殖户、501~2 000 头为中规模养殖户、2 000头以上为大规模养殖户。共回收有效调查问卷786份,其中散养户147份、小规模养殖户312份、中规模养殖户208份、大规模养殖户119份,分别占有效问卷数量的18.7%、39.69%、26.46%、15.14%;另外从养殖者年龄、文化程度、养殖年限和养殖规模等相关数据分布看,与河北省当前生猪养殖户以中老年为主,文化程度总体在高中及以下水平,养殖规模以中小专业养殖户为主的现实情况基本相符,样本具有较强代表性,能够说明河北省生猪养殖户的现实情况,而且与本研究的相关定义吻合。养猪户的基本特征如表1所示。

表1 生猪养殖户基本特征Table 1 Basic characteristics of pig farmers

3.2 变量描述

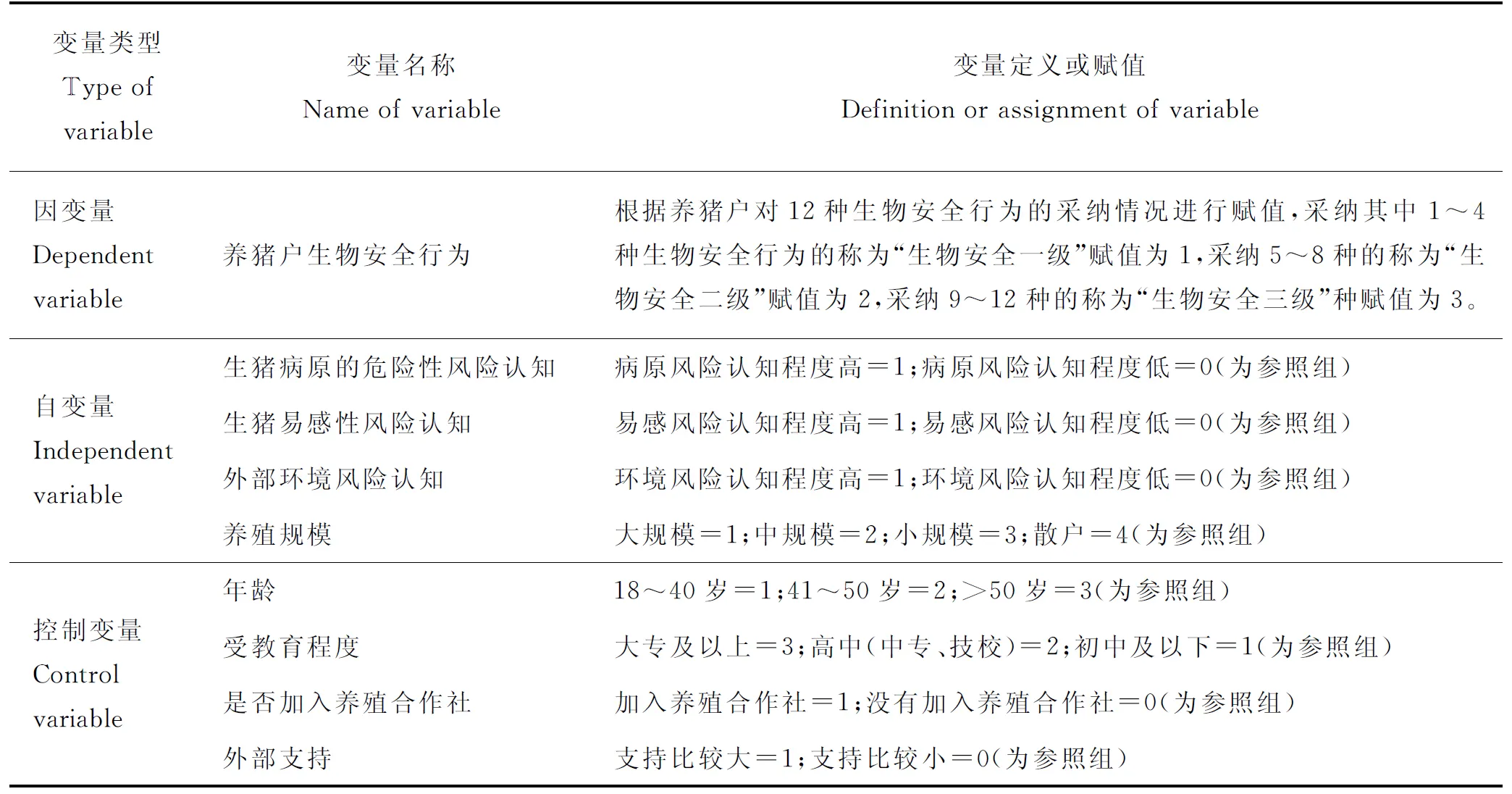

3.2.1自变量选取及测量

1)生猪病原的危险性风险认知。为了准确衡量养猪户对生猪病原的危险性风险认知程度,将这个指标采用李克特五分量表的方法,划分为5级,如完全不了解、比较不了解、一般了解、比较了解和非常了解。为了更好地解释对因变量的影响,在构建模型时对该指标进行处理,将评价结果“比较了解和非常了解”归为“病原风险认知程度高”一类,取值为1;将评价结果“完全不了解、比较不了解、一般了解”归为“病原风险认知程度低”一类,取值为0[26]。

2)生猪易感性风险认知。该指标的测量与处理方式与“生猪病原的危险性风险认知”相同,将评价结果“比较了解和非常了解”归为“易感风险认知程度高”一类,取值为1;将评价结果“完全不了解、比较不了解、一般了解”归为“易感风险认知程度低”一类,取值为0。

3)外部环境风险认知。该指标的测量与处理方式同上,将评价结果“比较了解和非常了解”归为“环境风险认知程度高”一类,取值为1;将评价结果“完全不了解、比较不了解、一般了解”归为“环境风险认知程度低”一类,取值为0。

4)猪场养殖规模。按照前文所述,将生猪养殖规模定义为:散养户、小规模、中规模和大规模。

3.2.2控制变量选取及测量

根据之前学者的研究结论[7,27-30]和本研究研究假设,养猪户的年龄和受教育程度、是否加入养殖合作社和外部支持等因素会对养猪户生物安全行为实施产生一定的影响,因此将它们设置为控制变量,以排除这些指标对自变量的干扰。其中“外部支持”指标是根据问卷题目“您在生猪养殖过程中从政府部门、金融机构或亲戚朋友处得到的支持情况?具体选项包括:支持比较大和支持比较小”,各控制变量具体赋值见表2。

4 模型估计与结果分析

4.1 养殖户生猪疫病风险认知和养殖规模对其生物安全行为影响的估计结果

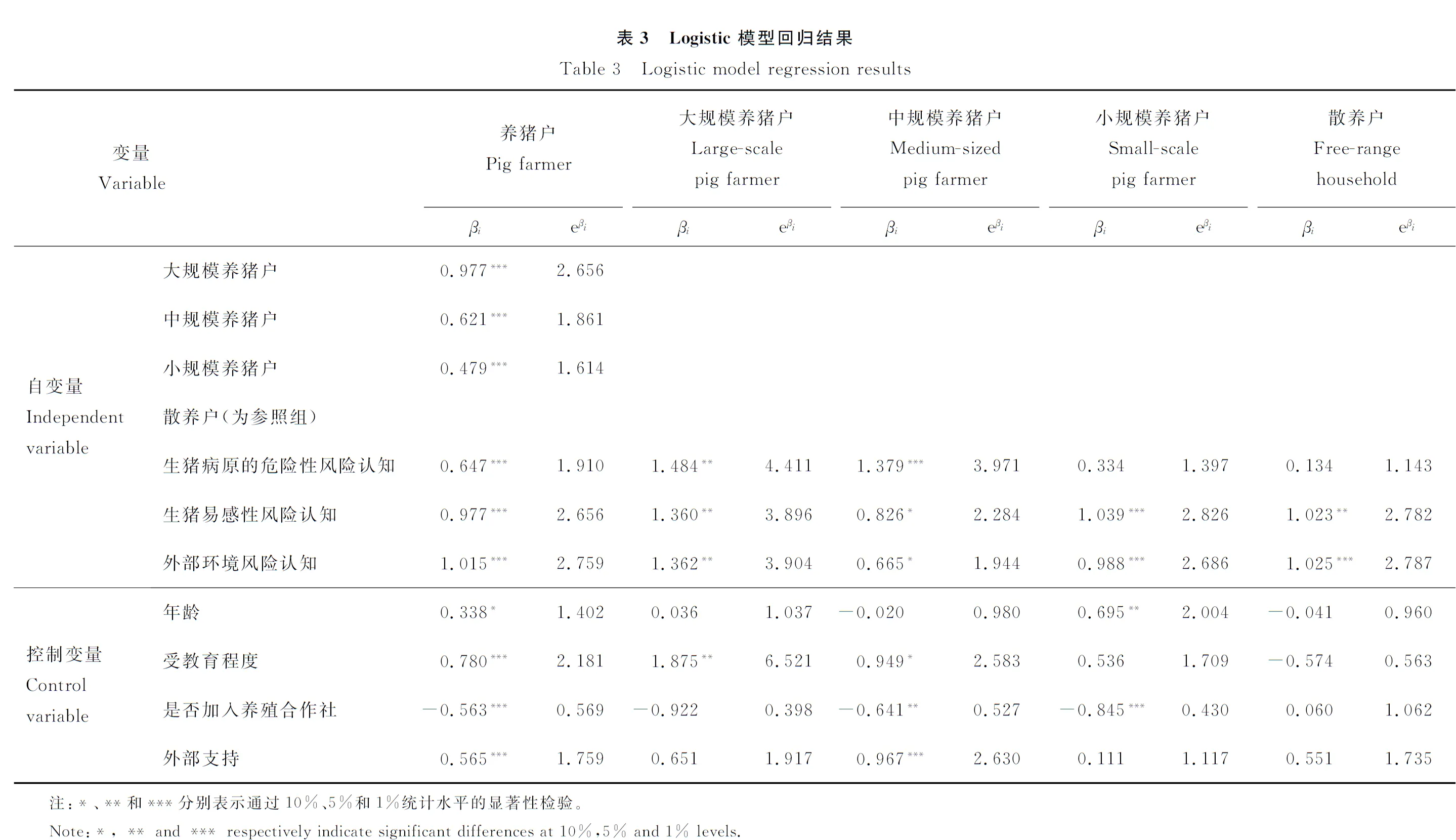

为保证所得回归结果有效,本研究用多重共线性检验法对各自变量进行检验,其方差膨胀因子(VIF)均<10,证明各自变量之间不存在多重共线性。基于调研所得数据,利用IBM SPSS Statistics 24统计软件对养猪户疫病风险认知和养殖规模对其生物安全行为的影响作用进行多元有序Logistic分析。对模型中是否所有自变偏回归系数全为0进行似然比检验,结果显示:养猪户、大规模养猪户、中规模养猪户、小规模养猪户和散养户5个模型全部通过似然比检验,且所有模型的显著性概率P值<0.001,表明至少有1个自变量的偏回归系数不为0,即所建立的模型是有效的。另外,对模型回归结果进行平行线检验,养猪户、大规模养猪户、中规模养猪户、小规模养猪户和散养户5个模型的卡方值分别为20.237、20.627、8.125、8.791、10.890,P值分别为0.065、0.087、0.522、0.457、0.283全部>0.05,说明通过平行线检验,即各回归方程相互平行,可以使用有序Logistic进行分析。研究不同规模养猪户生物安全行为影响因素的前提是不同规模养猪户在生物安全行为方面存在差异,且该差异具有统计显著意义,通过单因素方差分析对其差异性进行检验,结果显示,在1%的显著性水平下,不同规模养猪户的生物安全行为存在显著差异(F值=14.535,P值<0.001)。因此,可以对养猪户进行分类,分别考察大规模养猪户、中规模养猪户、小规模养猪户和散养户生物安全行为的影响因素,进而探讨它们之间的差异。具体回归结果见表3。

表2 变量定义及说明Table 2 Definition and description of variables

4.2 结果分析

1)养猪户生猪病原的危险性风险认知对其生物安全行为的影响。该指标在1%的显著性水平下通过检验,且对模型的影响方向符合预期。养殖户对生猪病原的认知水平越高,其对病原的危害性、传播途径和毒力等会有更清楚地认识,更能知道该从哪些方面进行生物安全建设,其会采纳更多的生物安全行为。调查结果也印证了回归结论,对生猪病原的危险性风险认知高的养殖户中有81%的采纳9种以上生物安全行为,而对生猪病原的危险性风险认知低的养猪户中只有19%采纳了9种以上生物安全行为。该指标的eβ i为1.910,表示在其它条件不变的情况下,对生猪病原的危险性风险认知高的养猪户相比于认知低的,其生物安全行为高一个等级的可能性是1.910倍。

2)养猪户生猪易感性风险认知对其生物安全行为的影响。该指标在1%的显著性水平下通过检验,且对模型的影响方向符合预期。养猪户对其所养生猪的易感性风险认知程度越高,越能准确提前预判猪群对当前流行疫病的抵抗能力,在生猪遗传性易感性短期内无法改变的情况下,养猪户更多的是通过生物安全建设,改善环境和管理方式降低猪群的获得性易感性,从而保障猪群健康。调查结果也佐证了回归结论,对生猪易感性风险认知高的养殖户中有92.6%的采纳9种以上生物安全行为,而对生猪易感性风险认知低的养猪户中只有7.4%采纳了9种以上生物安全行为。该指标的eβ i为2.656,表示在其它条件不变的情况下,对生猪易感性风险认知高的养猪户相比于认知低的,其生物安全行为高一个等级的可能性是2.656倍。

3)养猪户外部环境风险认知对其生物安全行为的影响。该指标在1%的显著性水平下通过检验,且对模型的影响方向符合预期。养猪户对外部环境风险认知程度越高,就越能根据自然环境、社会环境、政策环境、经济环境以及畜牧业发展状况等情况适时调整自己的生物安全行为。调查结果也证明了回归结论,对外部环境风险认知高的养殖户中有87.8%的采纳9种以上生物安全行为,而对外部环境风险认知低的养猪户中只有12.2%采纳了9种以上生物安全行为。该指标的eβ i为2.759,表示在其它条件不变的情况下,对外部环境风险认知高的养猪户相比于认知低的,其生物安全行为高1个等级的可能性是2.759倍。

综述,从以上分析可知养猪户生猪疫病风险认知对其生物安全行为有显著正影响,根据回归系数大小进行排序依次是外部环境风险认知>生猪易感性风险认知>生猪病原的危险性认知。这可能是由于对生猪病原风险和易感性风险认知往往需要一定的专业知识和养殖经验,养猪户生物安全行为对这两类风险反应相对比较慢,而外部环境风险变化可能会使养殖户立即有所认知。例如,由于养殖场选址不符合相关规定,导致其无法通过相应环评,使猪场无法营业带来巨大经济损失;随着防控非洲猪瘟疫情政策变化,养猪户不断调整其生物安全行为,一方面保障生猪养殖安全,另一方面也是担心由于生物安全防范不达标,可能面临相应处罚。

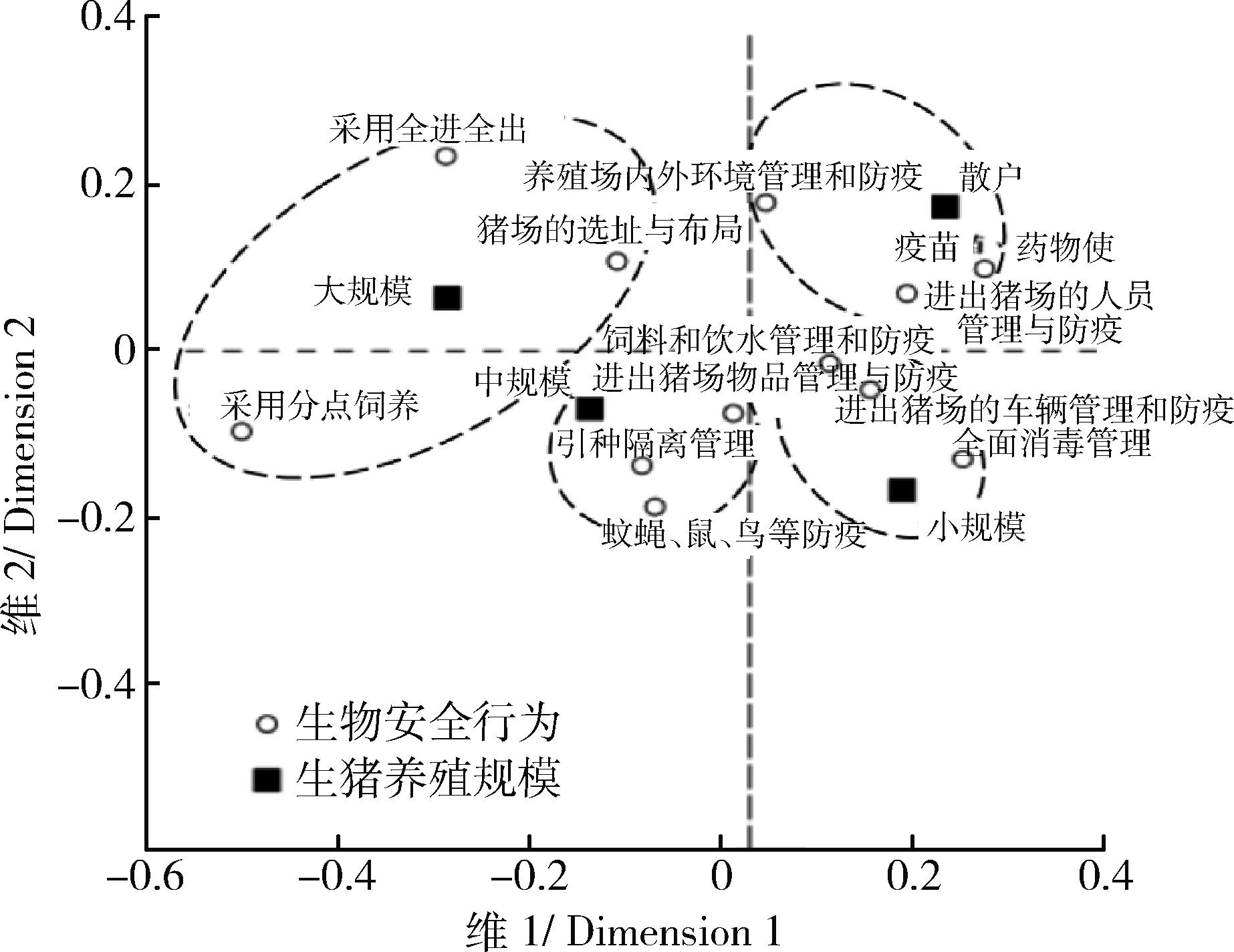

4)养猪户养殖规模对其生物安全行为的影响。该指标显示不同养殖规模的养猪场全部在1%的显著性水平下通过检验,且对模型有正向影响。不同规模的回归系数为大规模(0.977)>中规模(0.621)>小规模(0.479),也就是说在其它因素不变的情况下养殖规模越大对养猪户采纳生物安全行为影响也越大。以大规模养殖为例,其eβ i的为2.759,表示在其它条件不变的情况下,大规模养猪户相比于散户,其生物安全行为高一个等级的可能性是2.759倍。调查结果也说明了这个结论,在所有散户、小规模、中规模和大规模养殖户中采纳9种以上生物安全行为的比例分别是45.6%、64.1%、67.3%和79.0%,也是逐渐提高的。另外,把养殖规模与养猪户所采纳的生物安全行为进行对应分析后得出(图2),大规模养猪户生物行为偏好为:“采用分点饲养方式”、“全出全进饲养模式”和“猪场的选址与布局”;中规模养猪户生物安全行为偏好为:“进出猪场的物品管理与防疫”、“蚊蝇、鼠、鸟等防控”和“引种隔离管理”;小规模养猪户生物安全行偏好为:“全面消毒管理”、“饲料及饮水管理和防疫”和“进出猪场的车辆管理和防疫”;散户采生物安全行为偏好是,“疫苗、药物使用管理和防疫”、“进出猪场的人员管理与防疫”和“养猪场内外环境管理和防疫”。

图2 生物安全行为与生猪养殖规模对应图Fig.2 Corresponding diagram of biosafety behavior and pig breeding scale

通过以上分析针对当前“养殖规模与生物安全关系”争议,提出如下观点:一是养殖规模对养猪户生物安全行为有显著正向影响,且随着养殖规模扩大其生物安全行为更加完善;二是不同规模的养猪户其生物安全行为偏好有所差异。

5)不同规模养猪户生猪疫病风险认知差异的影响。生猪病原的危险性风险认知、生猪易感性风险认知和外部环境风险认知对大规模和中规模养猪户的影响全部通过10%及以下显著性水平检验,其系数均为正;生猪易感性风险认知和外部环境风险认知对小规模养猪户和散养户的影响全部通过5%及以下显著性水平检验,系数全部为正,生猪病原的危险性风险认知在小规模养猪户和散养户中没有通过显著性水平检验。这与黄泽颖等[7]、张郁等[17]和刘明月等[31]的研究结论相符,说明在其它条件不变的情况下,养猪户生猪疫病风险认知程度越高,对动物疫病危害性认识越深刻,越重视生物安全体系建设,在防疫上的投入越大。不同规模养猪户生猪疫病风险认知存在一定差异,尤其在生猪病原的危险性风险认知方面最为明显,造成这个现象的原因可是由于对生猪病原的危险性风险认知需要养殖户具备较高的理论知识和病原知识,而小规模养猪户和散养户的受教育程度普遍不高,对理论和病原知识的理解能力相对较低。调研数据也佐证了这个结论,在大规模养猪户、中规模养猪户、小规模养猪户和散养户中具有大专及以上学历的养猪户占比分别是50.420%、19.231%、9.615%和6.122%,其中大规模养猪户比散养户高44.298个百分点。

6)养猪户个人特征及经营特征对其生物安全行为的影响。养猪户个人特征中受教育程度指标在1%的显著性水平下通过检验,年龄指标在10%的显著水平下通过检验,且都对模型有正向影响。这说明养殖户受教育程度越高,其对生猪疫病风险的认知水平越高,越年轻其更愿意接受新知识、新观念和新防疫方法,就越倾向采纳生物安全行为。养殖场组织化程度和外部支持两个指标全部在1%的显著性水平下通过检验。外部支持对养猪户生物安全行为有正向影响,这验证了之前学者的研究结论,由于生物安全建设、使用和维护费用是一笔不小的开支,在有外部支持的情况下,养猪户可以采纳更多生物安全行为。是否加入养殖合作社指标对养猪户生物安全行为具有负向影响,这可能与当前养猪户加入养殖合作社的比例较低有一定关系,从调查数据看,在786个有效样本中尚未加入养殖合作社的有534户,占比达到67.9%。

5 研究结论与政策建议

5.1 研究结论

本研究基于河北省786个生猪养殖户的调研数据,研究了养猪户生猪疫病风险认知对其生物安全行为的影响作用,在此基础上进一步分析了不同规模养猪户生物安全行为和生猪疫病风险认知差异,研究表明:

第一,生猪疫病风险认知对养猪户生物安全行为有显著正影响。不同种类的风险认知对养猪户生物安全行为有显著正影响且有所差异,其中外部环境风险认知影响最大;其次是生猪易感性风险认知和生猪病原的危险性风险认知,这为提高养猪户疫病风险认知水平,鼓励其生物安全建设指明了方向。

第二,不同养殖规模对养猪户生物安全行为有显著影响。相对于散养户,大、中、小3种养殖规模对养猪户生物安全行为都有显著正影响,且随着养殖规模增大影响效应也有所提高。不同养殖规模养猪户的生物安全行为偏好有一定差异,大规模和中规模养猪户更偏向于硬件条件项目,如分点式饲养方式、全出全进饲养模式和猪场的选址与布局等;小规模和散养户更偏向于软条件项目,如全面消毒、疫苗药物使用管理和防疫、进出猪场的人员和车辆管理及防疫等。

第三,不同规模养猪户的生猪疫病风险认知存在差异。大规模养猪户和中规模养猪户对生猪疫病风险认识程度要高于小规模养猪户和散养户,其中在生猪病原的危险性风险认知上的差异最为显著。

第四,养猪户生物安全行为受多种因素影响。养猪户的年龄、受教育程度和猪场所获外部支持对其生物安全行为有显著正向影响,是否加入养殖合作社对其生物安全行为有显著负影响。

5.2 政策建议

第一,增加对养猪户生猪疫病风险认知培训力度。鉴于养猪户疫病风险认知对其生物安全行为有显著影响,可以有针对性地对养猪户进行相关培训,尤其对于生猪病原和易感性专业知识进行培训,补齐养猪户疫病风险认知短板。充分发挥政策因素对养猪户生物安全行为的调节作用,但使用过程中要控制好政策外部负效应。

第二,通过分类施策促进不同规模养猪户生物安全建设。养殖规模越大对养猪户生物安全行为的影响越显著,对大规模和中规模猪场要引导其改变“重硬件,轻软件”思想,完善的硬件设施,需要各种制度保障以及员工责任意识和主人翁精神才能发挥应有效果。对于小规模猪场和散户要在资金和技术支持方面加大力度,提高其生物安全建设投入能力。

第三,支持有发展潜力的小规模养猪户和散养户向标准化、规模化方向发展。一方面,政府相关部门对有发展潜力的小规模养猪和散养户从金融、保险和补贴等多方面进行支持,鼓励其逐步扩大养殖规模,提高养殖效益;另一方面,对那些存栏较少且兼业化严重的小规模养殖户和散养户,在政策许可范围内劝其退养。

第四,培养新型养猪人。在逐步提升现有养猪户经营能力的同时,多方面采取措施鼓励和吸引学历层次高、思想开放、具有创新精神的大中专毕业生、城市务工返乡人员、退伍军人等从事现代化养猪事业,培养更多新型养猪人。