基于SBAS-DInSAR的大宁矿区多工作面开采地表沉陷规律研究

华怡颖 胡晋山 康建荣 徐 郡

(江苏师范大学地理测绘与城乡规划学院,江苏徐州221116)

煤炭资源开采在推动我国经济迅速发展的同时,也给矿区生态环境带来了严重的负面影响[1-2]。井下工作面的不断推进,使得矿区周围原始应力平衡被破坏,矿区出现了一系列地质灾害,如地表裂缝、山体滑坡、地表塌陷等[3],这些灾害严重威胁了矿区居民的生命财产安全。

相较于传统的变形监测手段(如精密水准测量、GPS 监测等)仅能获取点目标的形变信息[4-6],合成孔径雷达差分干涉测量(DInSAR)技术能够获取大面积、连续的地表形变信息,具有覆盖范围广、观测成本低、全天时、全天候等特点,目前该技术已经被广泛应用于各种变形监测领域[7-12]。DInSAR 技术的基本原理是通过获取两幅SAR 影像对地面同一区域生成干涉图,并对干涉图进行差分处理,从而精确得到地表发生的细微形变[13-14]。然而,常规DInSAR 处理方法受时间、空间失相干和大气延时相位的影响,难以在长时间地表缓慢变形监测中得到理想结果[15-18]。短基线差分干涉(SBAS-DInSAR)继承了常规DIn-SAR 技术的优点,且受垂直基线的影响较小,并能有效减小空间失相干和大气相位影响,在地表变形监测方面更便捷,更具有优势[19-21]。本研究以大宁矿区为例,采用短基线差分干涉(SBAS-DInSAR)技术对多工作面上方的地表沉降进行分析,并利用研究区内工作面上方布设的地表移动观测站的实测数据检验SBAS-DInSAR 反演结果的可靠性。具体来说:选择部分观测点并提取这些观测点所对应的SBASDInSAR 反演形变值,将实测值与SBAS-DInSAR 反演值进行了对比分析并计算差值,发现SBAS-DInSAR反演出的下沉变化趋势与实测数据基本相符,且二者差值较小,反映出采用SBAS-DInSAR 技术反演矿区地表沉陷具有较好的可靠性。

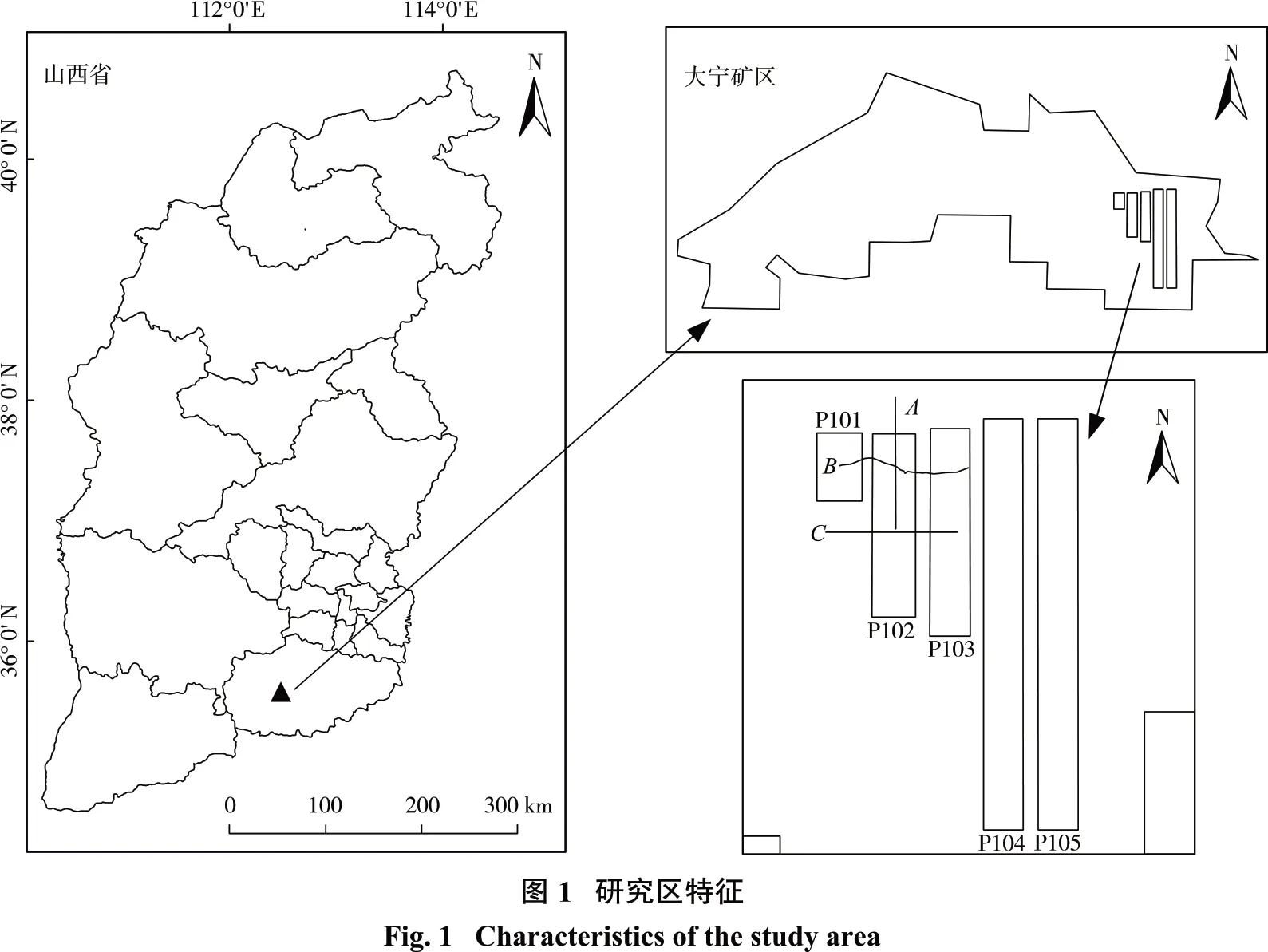

1 研究区概况

大宁矿区位于山西省晋城市阳城县北部,地处太行山南端与中条山东北缘的结合部,区内地形以低山—丘陵为主,地势西高东低,为北方山地丘陵地貌(图1)。该区属东亚季风区半干旱大陆性气候,四季分明,夏季多雨,春秋季多风少雨,冬季寒冷。

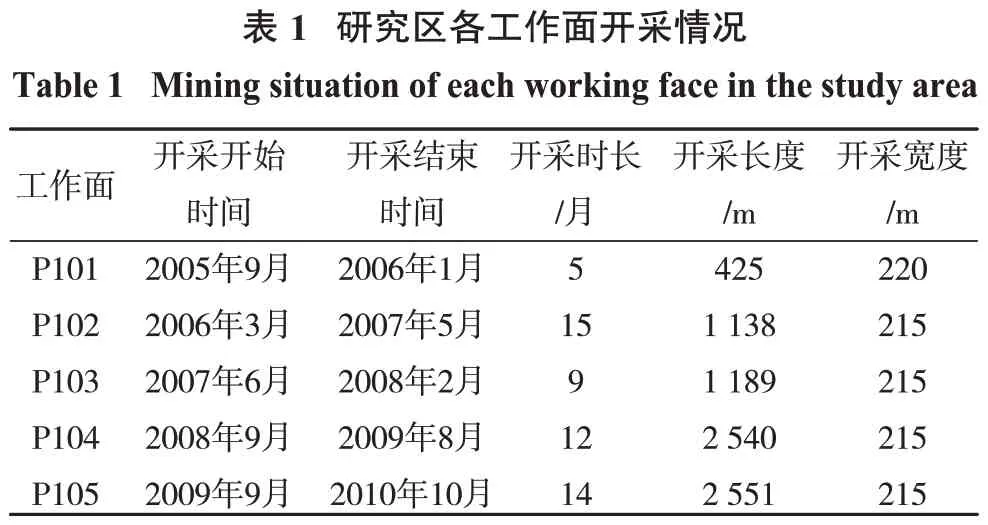

研究矿区井田南北宽4~6 km,东西长5~12 km,井田面积38.822 5 km2。井田内主要的含煤地层为石炭系上统太原组和二叠系下统山西组,含煤地层总厚度为124.18 m,煤层平均厚度10.41 m,煤层倾角5°~10°。研究区包含5个工作面,位于井田东部,如图1所示,从西至东编号分别为P101、P102、P103、P104、P105,各工作面开采情况如表1所示。为了监测矿区采动沉降情况,在P102 工作面上方布设了3 条观测线,分别为走向A线、倾向B线和倾向C线。A线总长度为830 m,布设37 个观测点;B 线总长度为660 m,布设30 个观测点;C 线总长度为680 m,布设36 个观测点。

?

2 数据源与研究方法

2.1 数据源

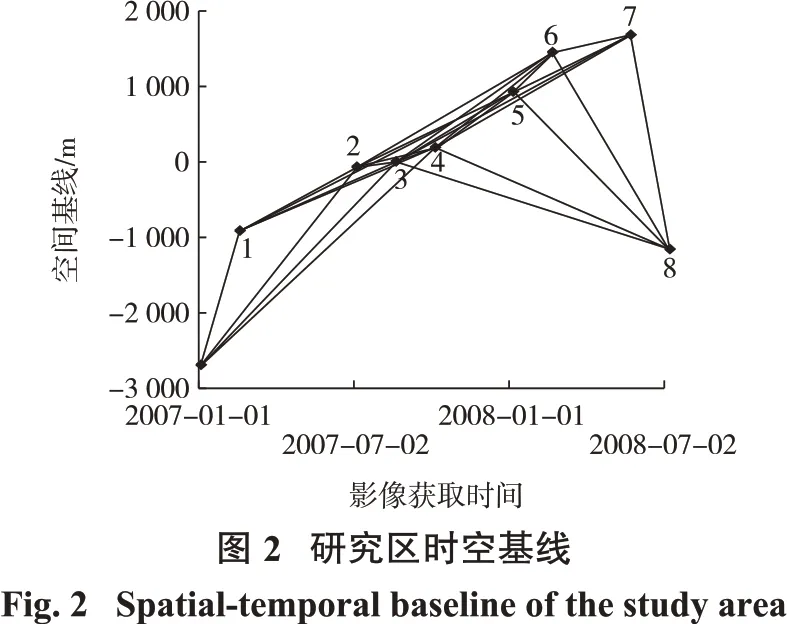

试验使用的雷达影像为研究区9 景PALSAR 数据,时间 跨 度为2007 年1 月3 日—2008 年7 月8 日。数据为L 波段,入射角为38.7°,波长23.5 cm;L 波段具有良好的穿透性,可以更好地对植被覆盖的茂密区进行监测[22]。同时,为了减少地形相位的影响,试验选用了美国地质调查局发布的30 m×30 m 分辨率DEM数据。

2.2 研究方法

试验使用SARScape 软件进行SBAS-DInSAR 数据处理,处理流程包括生成连接图、干涉工作流、轨道精炼和重去平、短基线第一步反演、短基线第二步反演和地理编码等步骤。设置临界基线最大值为45%,时间基线最大值为365,生成像对连接的时空基线图(图2)。其次对所有配准的干涉像对进行干涉处理,包括相干性生成、去平、滤波和相位解缠4个步骤,其中设置解缠相关系数阈值为0.2,并用Goldstein滤波方法进行滤波处理。引入外部DEM 数据进行轨道精炼和重去平之后,进行短基线反演,第一次反演估算形变速率和残余地形,第二次反演计算时间序列上的位移。最后对SBAS 结果进行地理编码,得到的主要产品有LOS 方向上的平均形变速率、平均形变加速度、累计形变量等。

3 可靠性分析

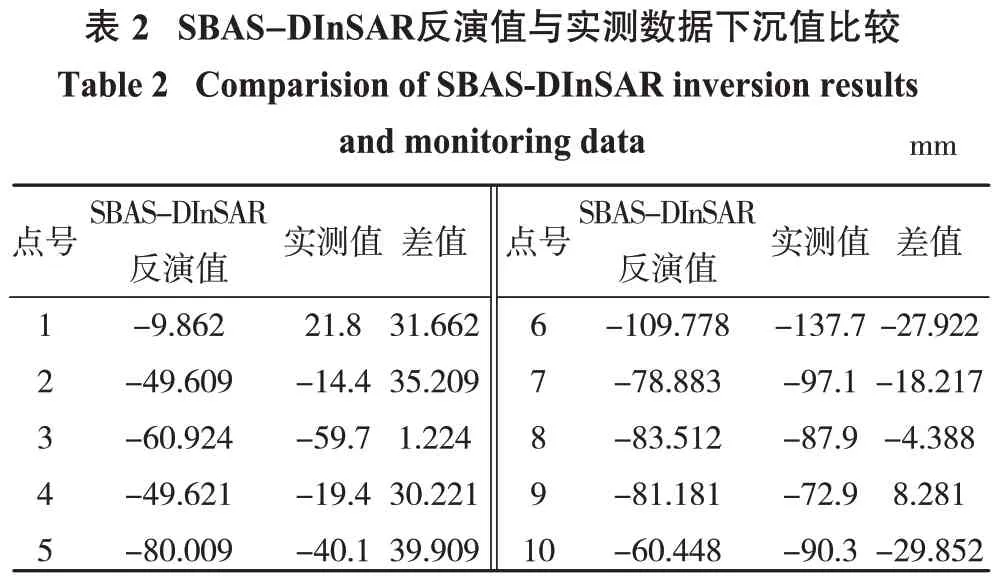

为了验证SBAS-DInSAR 反演的可靠性,本研究选取了布设在P102工作面上方的地表移动观测站的实测数据进行验证。首先提取每个观测站对应的SBAS-DInSAR 反演值,去除反演结果为无效值的观测站实测数据;其次由于DInSAR 技术对地表大尺度形变不敏感性,所以去除大尺度形变点,选择形变量较小的观测数据进行验证;最后对实测数据进行筛选之后选取了倾向C 线上的10 个观测点C4、C13、C14、C15、C17、C22、C27、C30、C31、C34,并由东向西重新编号为1~10 号点,1 号点位于P102 工作面东侧地表,2~6 号点位于P102工作面上方地表,7~10号点位于P102工作面西侧地表。观测时间为2006 年12 月23 日—2007 年6 月3 日。将上述10 个测点数据与SBASDInSAR反演结果进行比较,结果如图3、表2所示。

?

由图3 可知:SBAS-DInSAR 反演出的下沉变化趋势与实测数据基本相符。结合布设的观测点位置进行分析,发现P102 工作面东侧地表1 号点下沉缓慢,2 号点处出现了快速下沉现象,3~10 号观测点均有较大沉降且沉降量先增加后减小,说明P102 工作面上方地表及西侧地表沉降较为剧烈。分析原因是由于P102 工作面在2007 年5 月开采结束,这段时间内矿区地表移动活跃,P102 工作面开采诱发了相邻西部P101 工作面采空区地表继续发生形变,因此2~10 号点下沉值较大且具有先增加后减小的趋势。5号点的下沉值差值最大为39.909 mm,而观测点的总体平均误差为6.6 mm 左右,相对于整个矿区沉降程度来说误差较小。导致SBAS-DInSAR反演下沉值与实测值出现偏差的原因,主要有以下几点:

(1)SAR 数据受周期性影响,获取形变场的时间采样率难以控制,因此SBAS-DInSAR 反演的沉降结果为2007年1月3日—2007年7月6日的矿区地表形变值,而实测值是2006 年12 月23 日—2007 年6 月3日的矿区地表形变值,二者在时间上有差异。

(2)由于地面散射点的相干性随时间、空间而变化,所以相干点在空间维度上分布存在不确定性,因而小尺度空间上的形变值具有不稳定性。

(3)SBAS-DInSAR 技术利用相干区域法减少相位噪声,降低了空间分辨率,难以对点状目标进行精准的变形监测,所以在提取观测站的相应测点数据时易出现偏差。

总体上,从SBAS-DInSAR 反演结果的整体趋势和监测效果来看,与实测数据基本相符,说明采用SBAS-DInSAR技术反演地表沉降具有可靠性。

4 结果分析

4.1 研究区沉降速率分析

通过SBAS-DInSAR 数据处理之后,获得2007 年1月3日—2008年7月8日期间大宁矿区LOS(卫星视线)方向沉降量ΔD:

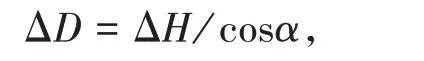

式中,ΔH 为LOS 方向形变,mm;α 为卫星入射角,(°)。

可将卫星视线方向的平均形变速率转换到垂直方向的平均形变速率,结果如图4 所示。从图4 中可以看出研究区东部沉降较大,P102 工作面地表沉降速率最大,最大沉降速率为-196 mm/月,并且由于工作面开采作业,导致周围地表也出现了较大沉降,最大沉降速率为-144 mm/月。

4.2 时序累计沉降值分析

由于SBAS-DInSAR反演出的时序累计沉降值中P103 工作面大部分点为无效值,而P104、P105 工作面在本研究时间段内尚未进行开采作业,因此以反演结果较好的P101、P102 工作面为研究对象,分析P102、P103 工作面开采时间段内对相邻已采工作面地表稳定性的影响。

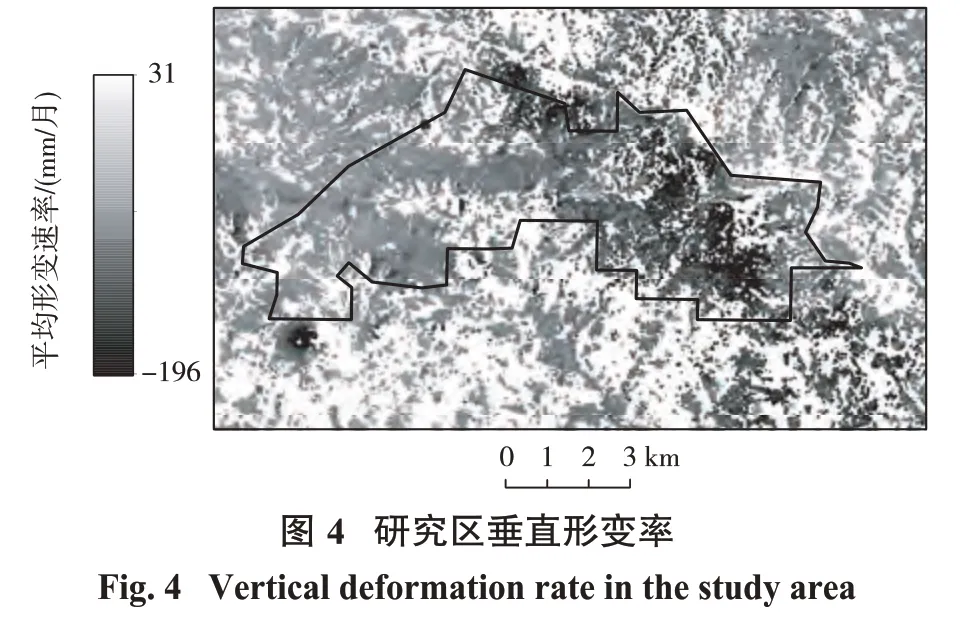

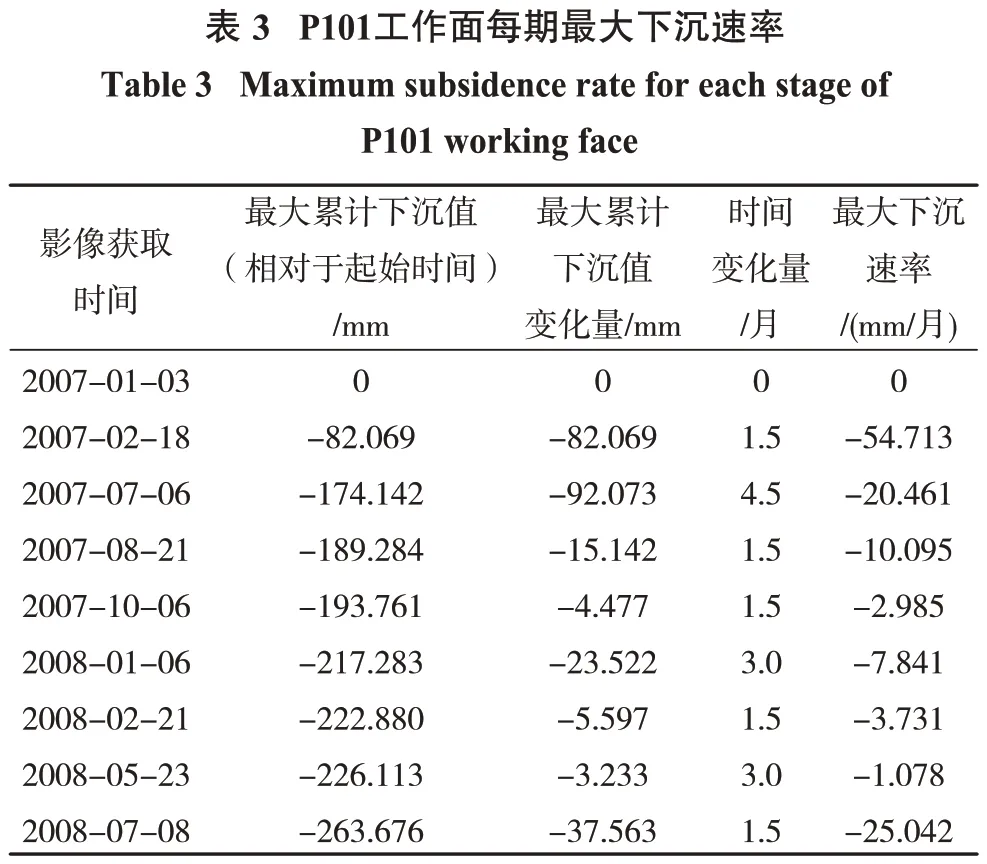

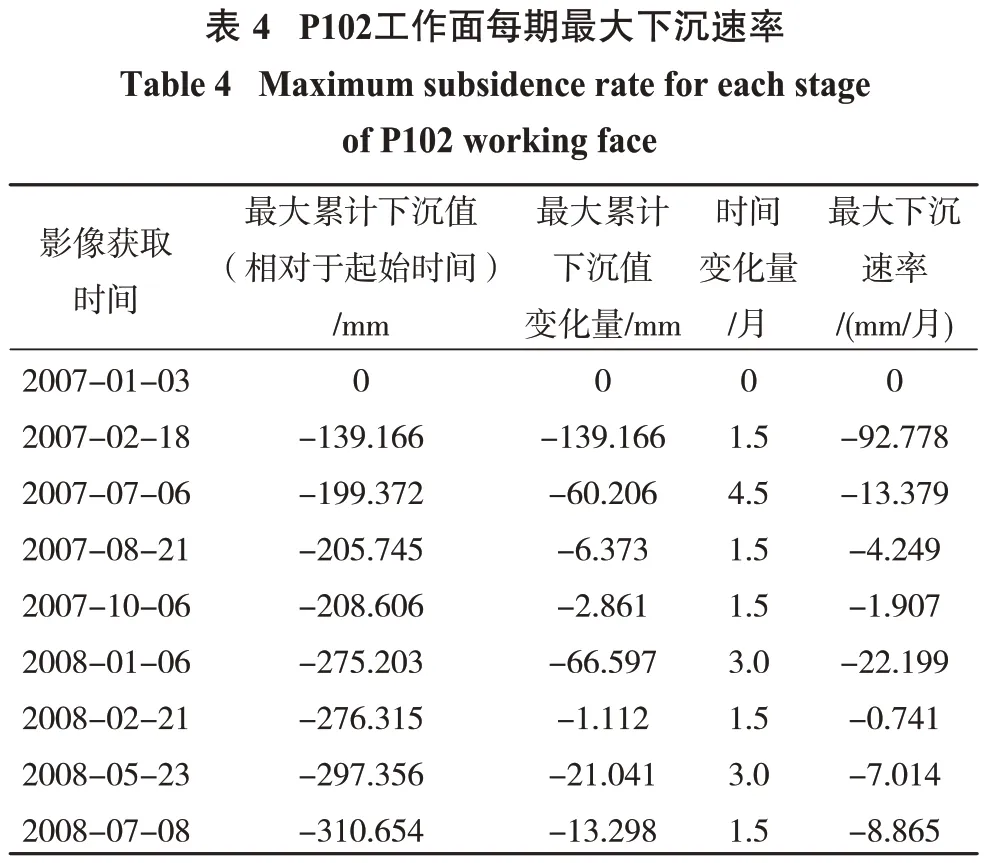

图5 是以2007 年1 月3 日为影像获取起始时间,其他监测时间分别相对于起始时间的时序累计形变量分布情况。分别提取P101、P102 工作面各期的最大累计下沉值,计算每期相对于上一期的最大累计下沉值变化量、影像获取时间变化量,得到了P101、P102工作面每期最大下沉速率(表3、表4)。

?

?

结合研究区工作面开采情况(表1)和P101、P102工作面每期最大下沉速率(表3、表4)进行分析可知,2007 年1 月 至2007 年2 月中旬,P102 工作面开采 工作已推进大半,从图5(a)中可以看出P102 工作面上方地表沉降剧烈,速率为-92.8 mm/月,此时,该工作面上方地表移动仍处于活跃阶段,且影响了相邻已采工作面P101 及周围地表稳定,P101 工作面上方地表最大下沉速率为-54.7 mm/月;从图5(b)中可以看出,至2007年7月P102工作面开采结束,P103工作面开始由南向北开采,受到相邻工作面(P103)开采诱发,导致已采工作面(P102)结束开采2个月内的地表移动仍未进入衰退阶段,下沉速率为-13.4 mm/月,最大下沉值为-199 mm;至2008 年1 月P103 工作面开采即将结束,从图5(e)中可以看出,该工作面的持续开采使得周围地表下沉范围扩大,相邻工作面P101、P102 地表持续发生沉降,最大下沉值为-275 mm;从图5(h)中可以看出,至2008 年7 月P103 工作面开采结束5个月后,P102工作面及周围地表的最大沉降量为-310 mm,且2008 年1—7 月间P101、P102 工作面累计沉降量均大于-30 mm,所以P101、P102 工作面上方地表仍在缓慢下沉,地表未达到稳定。由此可以说明,由于相邻工作面开采的影响,使得已采工作面上方地表移动衰退期延长。

4.3 矿区沉降特征分析

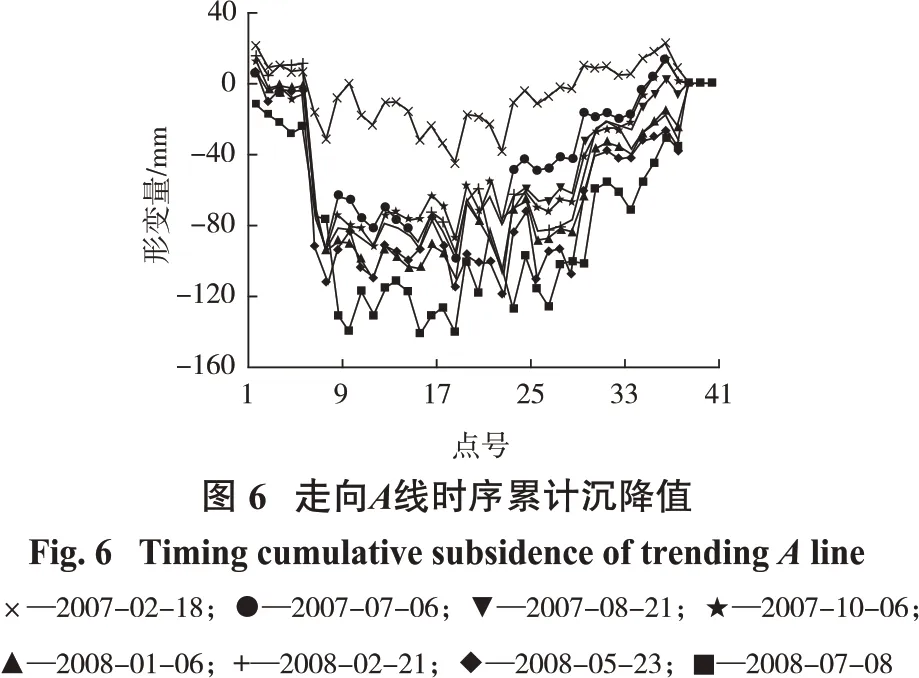

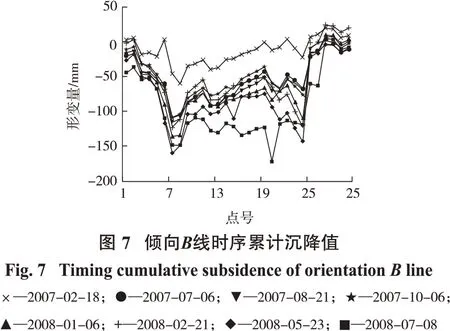

为了更直观地对矿区多工作面的开采沉降特征进行分析,将P102工作面上方地表作为研究对象,在SBAS-DInSAR 反演结果中,选择了P102 工作面上方走向A 线和倾向B 线地表移动观测站上的连续点数据来拟合地表沉降值。由于P103工作面的反演结果大多为无效值,因此去除倾向B 线上位于P103 工作面上方地表的观测点,重新选取观测点25~30 号点,使其位于P102、P103 工作面中间地表。本研究绘制的走向A 线时序累计沉降值折线图和倾向B 线时序累计沉降值折线图如图6和图7所示。

由图6 可知:随着时间的推移,P102 工作面走向方向上地表累计下沉值逐渐增大;1~8 号点在P102工作面北侧地表,远离P102 工作面地表的1 号点几乎没有发生沉降,越靠近工作面地表的观测点沉降值越大,在6 号点附近有一处快速下沉现象,说明越接近工作面开采区域,下沉速率越大;9~37 号点在P102 工作面上方地表,工作面由南向北开采,所以越靠近北部开采区沉降值越大,下沉速率越快,随着观测点向南排列,观测点的地表时序累计沉降值变小,地表下沉速率变慢;走向A线累计沉降变化曲线出现了下沉盆地特征,说明P102 工作面地表在一定范围内沉降速率较快,下沉盆地靠近工作面北部,这是因为工作面由南向北开采,南部区域已开采结束,北部开采区域下沉速度较快,累计沉降值也较大。

由图7 可知:随着时间的推移,P102 工作面倾向方向上地表累计下沉值逐渐增大;1~5 号点在P102工作面西侧地表,远离P102 工作面的1 号点沉降缓慢,随着观测点越接近P102 工作面,地表下沉值越大;6~24号点在P102工作面上方地表,沉降值达到最大,说明P102 工作面上方地表移动较剧烈;25~30 号点在P102 工作面东侧地表,随着观测点远离P102 工作面,沉降值由大到小,地表下沉速率由快变慢;在倾向方向上,P102 工作面出现了下沉盆地特征,越靠近开采工作面地表下沉速率越快,下沉值越大。

5 结 论

(1)利 用SBAS-DInSAR 技 术 对 大 宁 矿 区9 景PALSAR 影像进行处理,得到研究区垂直形变速率、时序累计形变量等信息。利用实测数据对SBASDInSAR 反演的沉降结果进行验证,通过选择合适的观测点,提取其对应的SBAS-DInSAR反演值,对比分析SBAS-DInSAR 反演值与实测值,并计算差值进行误差分析。研究表明,采用SBAS-DInSAR 技术监测矿区多工作面地表形变具有一定的可靠性。

(2)分析了研究区2007年1月—2008年7月间的地表沉降速率,其中研究区东部地表移动活跃,最大沉降速率可达-196 mm/月。重点对矿区东部多工作面上方地表进行了时序累计沉降分析,发现2007年1月—2月中旬P102工作面正在开采,此时开采工作面(P102)影响了相邻已采工作面(P101),使其上方地表发生沉降。至2007 年7 月P102 工作面开采完毕,受相邻P103 工作面开采影响,P102 工作面上方地表移动未进入衰退阶段,地表下沉速率为-13.4 mm/月。直至2008 年7 月,P101、P102 工作面上方及周围地表仍受开采工作面影响,处于缓慢下沉状态,尚未达到稳定。SAR影像处理结果表明,在矿区多工作面地表开采工作中,受相邻工作面开采的影响,已采工作面采空区继续发生沉降,上方地表移动衰退期延长,且矿区工作面上方地表沉降出现了下沉盆地特征。