民国时期避瘟散与仁丹之争

李昕妍

摘 要 民国时期日本仁丹与中国避瘟散在华北地区开展了30余年的竞争。避瘟散吸取仁丹营销方式的长处,充分运用广告营销扩展市场,以“道士”商标塑造自身民族药品形象,积极参与抵制日货运动,在与仁丹的竞争中一度居于上风。仁丹根据时势调整自身形象以迎合中国市场,并在日本侵华战争期间与日军互相倚仗,通过暴力手段打击避瘟散的生产销售,但最终也随日本投降而不得不退出中国市场。这场“道士”与“军人”的竞争体现出制药业的发展受政治、文化和军事等多方面因素影响,药品的传播除受其本身医学属性的影响外,还受到殖民因素的影响。

关键词 仁丹 避瘟散 殖民

清末民初,随着诸多不平等条约的签订,大量外国商品随殖民势力涌入中国,其中外国药品在中国境内逐渐传播开来,与传统中药形成竞争关系,对中国人用药习惯产生了一定影响。仁丹是清末民初在中国最为畅销的日本成药,仁丹进入中国市场后,对中国传统药物造成了冲击。为了生存,中国药商纷纷采取措施来抗衡仁丹的倾销。在以北京为中心的华北地区,长春堂避瘟散与仁丹开展了长达近30年的竞争。避瘟散与仁丹之间的竞争,不仅是本土药品与外来药品之间的竞争,还是中国人民与日本殖民势力之间的博弈。

一 仁丹的发明和传播

仁丹是日本森下仁丹株式会社贩售的一种口服汉方药,1905年开始发售。森下仁丹创始人森下博(1869—1943)生于烟草商家庭,受过短期的私塾教育,做过烟草商和进口杂货店学徒,1893年创立药房“森下南洋堂”, 主营药材精加工。森下博在甲午战争期间随日军赴台作战,注意到台湾地区的中国人会服用一种能随身携带的口感清凉小药丸来预防疾病([1],页32—34)。这种清凉剂药丸名为“砂仁”,原料取自月桃种子,能够降低感染疫病的风险[2]。他由此得到启发,思考能否发明一种万用、便携和易保存的能够预防疾病的药物①。在药名上,森下博所要设计的是一个笔画简单、主要面向中国,但在日本也能通用的商品名。仁丹的“仁”来自于“仁、义、礼、智、信”五常之首,“丹”则符合中国和日本对丸药命名的传统。在药品配方上,他求助于千叶医学专门学校(现日本千叶大学医学部)的药学权威三轮德宽(1895—1933)和井上善次郎(1862—1941)两位博士,历时三年完成仁丹的药方([1],页35—42)。三轮与井上均毕业于日本东京大学医学部,分别具有外科学和内科学背景。

仁丹的初始药方为: 甘草、阿仙药、桂皮、茴香、生姜、丁香、益智、缩砂、木香、薄荷脑、龙脑、甘茶、芳香性精油②,其中唯一的日本本土原料甘茶起调味作用而非有效成分, 其余所有药材均需从中国进口。中国既是仁丹的原料产地,又是预设的主要销售市场。仁丹在生产过程中采用粉碎机、振动机和干燥机等机器,运用了制丸和表面涂层等技术,对中药材进行加工[3]。制作过程中并未采用化学合成方法或对这些药材中的有效成分进行提取。仁丹是以中药材为原料,采用工厂化生产,使用机器设备加工制造的汉方药,脱离了早期汉方药的手工作坊式制作方式,但并不属于西药。

仁丹在发明之初,被定义为“万用保健药”,宣传具有预防疾病、治疗水土不服甚至起死回生的作用。在日本的广告宣传中,森下博一直强调仁丹是“博士方剂”(图1)。这与当时日本的医药制度有关。自明治维新起,日本奉行“文明开化”,采取“灭汉兴洋”政策,实行“废止汉医”,在医事制度上确定了西方医学为正统医学,日本原有的汉方医学发展陷入低谷,西医在日本占据了主流地位[4]。森下博在日本对仁丹进行宣传时,顺应主流趋势,强调仁丹药方为西医博士所發明,意在模糊其汉方药的本质。在售卖两年之后,仁丹登上了日本家庭用药销售榜的第二位。

早在1907年,《顺天时报》②就刊登了一份仁丹广告(图2),仁丹于1908年正式进入中国大陆地区。森下仁丹在创设之初就将出口中国定为了主要目标。《马关条约》和《辛丑条约》及其附属条约的签订,在政治、经济乃至国民心态上,为仁丹顺利进入中国市场敞开了大门。仁丹在中国的迅速传播,与其铺天盖地的广告宣传和无孔不入的销售推广密不可分。仁丹的商标被中国民众称为“翘胡子”,它是长着俾斯麦式的翘起的八字胡,头戴拿破仑双角帽,身着礼服,佩戴多枚勋章的男性形象。森下博将其称为“大礼服”“保健的外交官”,但这一形象更易让中国人联想到军人[6, 7]或绅士[8]。森下博药房和代理商依托标志性的“大礼服”商标,投入大量人力物力,采取多种新颖的方式推广仁丹。在《申报》《大公报》《顺天时报》等报纸上,常有印有“化食、消毒、排瘴、防疫”为标题的仁丹广告出现。仁丹自称“东瀛第一,备急圣药”,“专治伤暑中寒、水土不服、腹痛吐泻、卒中昏倒、头痛目眩、酒醉船晕”[9]。仁丹广告牌立于北京、上海等城市的大街小巷,墙面上也被粉刷上仁丹的商标,华北地区尤为突出。2015年,北京丰台区长辛店教堂胡同128号院拆迁老房时,墙上露出70多年前遗留的“仁丹”两字[10]。1938年,《申报》记者赓雅感叹“从前在华北旅行遗留着的恶劣印象,是华北到处写有仁丹,味之素,大学眼药一类仇货的广告”[11]。

森下博药房在上海、天津、武汉等大城市设立多个分公司,并通过“赊销”的方式委托大量药房代售,同时依托中国本土的邮局代为邮寄仁丹,增加销售网的密度。根据日本报纸《草乐新闻》所刊登的“仁丹输出高推移”(即出口量变迁,表1)可知,1910年仁丹出口总额为451,027日元。据《时报》记载,当年日本向中国出口了价值45万日元的仁丹[12]。可见,当时中国已经成为了仁丹的主要出口国。有台湾地区学者指出,1916年仁丹在中国的销售额就超越了日本本土[13]。

据当时美国驻上海总领事的说法,仁丹在中国的销售量几乎等同于其它所有外国药品在中国销售量的总和[15]。仁丹的疗效并没有那么显著,当时美国药学会所作的化验分析表明,仁丹“并不含有什么有效成分”,因为“它缺少有效的生物碱”,其成分大都是糖[16]。以现代医学标准评判,仁丹并没有20世纪上半叶所宣传的“没病强身、百病皆治”的神奇效力,它只是一种未经严谨的科学方法所制造出的成药[17]。虽然仁丹的疗效有待商榷,但森下博药房营销的能力之强大却是毋庸置疑的。

仁丹与同时段传入中国的清凉闻药宝丹①一起,冲击了中国传统闻药的市场。北京地区传统闻药市场萎缩,长春堂因此面临生存危机。在这场危机中,长春堂对传统闻药进行改良,研制出“避瘟散”来抗衡仁丹的冲击。

二 避瘟散的发明和推广

避瘟散的前身是长春堂闻药,由北京游方郎中孙振兰发明。长春堂始创于1795年(清乾隆六十年),孙振兰依靠售卖清凉闻药积累原始资本,1800年于前门大街鲜鱼口置店, 挂牌“长春堂”,形成了前店后厂(自制成药,加工材料和饮片)的经营方式①。1914年,为抵抗仁丹与宝丹对传统闻药的冲击,时任掌柜的孙三明着手对闻药进行改良。孙三明是一名火居道士,时常出入道观庙宇等地,受庙宇中香薰的气味启发,尝试将庙中香条碾碎加入闻药以改良其气味,使其闻起来更加高级与优雅,但并未成功。而后孙三明求助于日本川田医院②华人药师蔡希良,通过加入麝香、甘油等药物,解决了直接加入香条后“质粗”的问题,调配出理想效果,避瘟散由此诞生。为节约购香成本,保证避瘟散质量,实现规模化生产,1924年孙三明斥资500银元,聘请制香工人携徒弟与配方加入长春堂[18]。自此,孙三明确保了整个生产环节和原料采购都由长春堂负责,提高了品控能力。经孙三明改良过的避瘟散药方有檀香、香排草、甘松、零陵香、姜黄、公丁香、白芷、玫瑰花、麝香、冰片、薄荷冰、甘油和硃砂,有芳香避秽、通窍止痛的功效,主治伤风头痛、鼻塞清涕、暑令受热和晕车晕船[19]。

除创新配方、保证质量外,长春堂在对避瘟散的宣传上也汲取仁丹的长处。仁丹图像化的“翘胡子”商标是它在推广上取得成功的重要原因之一,该商标形象简单、特征鲜明,易给人留下深刻印象,配合笔画极简的“仁丹”二字,即使是不识字的人也能很容易记住。学习仁丹的商标设计,结合自身特色,长春堂充分利用孙三明道士的身份,以孙三明的头像和八卦图为商标,装药的锡盒也是八角形,打造出“道家仙药”的形象[20], 与仁丹商标的军人或绅士形象形成鲜明对比。道教是中国的本土宗教,“灵丹仙药”的传说盛行于民间,长春堂充分将药品广告与道教文化相结合,使避瘟散在傳播中更易被中国民众所接受。1926年孙三明去世后,其接任者、同为火居道士的内侄张子余为延续孙三明所打造的道士形象,在宣传活动中身着道士服装亲身上阵,乘坐八抬大轿,前方锣鼓笙箫作为指引,后方跟随职员,免费发放避瘟散并宣传其功效。在销售方式上,仿照仁丹进行代销,将避瘟散大量委托给北京的各个铺面,待药品卖出后,再以优惠价与铺面结账[18]。

20世纪20年代初,长春堂避瘟散年售约三四万盒,四五年后销量增至十五六万盒左右; 30年代,由于霍乱流行期间有人冲服避瘟散使得病情缓解或痊愈,“避瘟散冲服能治虎烈拉(霍乱)”的传闻在民间传开,华中、华北和东北各省的避瘟散销量大增,避瘟散每年都能卖到250万盒以上,1933年避瘟散的销量高达400万盒[21]。长春堂的规模从1914年研制避瘟散之前的3—5人,到1935年发展到了150人左右,同时自设印制说明书、包装纸和广告传单的印刷厂和铸造八卦药盒的车间[20],实现了从采购、制药包装和销售上的全流程统筹安排。在销量扩大, 累积了更多资本后,长春堂亦开始在报纸上为避瘟散刊登广告。20世纪30年代,在北京有“三伏热,您别慌,快买闻药长春堂; 摸进鼻子里通肺腑; 消暑去火保安康”的顺口溜流传[18]。长春堂避瘟散已经融入进了北京普通民众的日常生活,在经营规模的不断发展与扩大中有了与仁丹在北京地区的一争之力。

三 “文明开化”的外来者与被发明的“传统”

避瘟散的诞生,源于中国药商对外来成药仁丹的反击。这二者之间的竞争属于本土成药与外来成药之间的竞争,其背后暗藏着避瘟散所立足的中医知识体系和仁丹所标榜的西医、“科学”之间的竞争,是本地传统医学与殖民医学之间的较量。仁丹以一种傲慢的姿态进入中国,为了经济利益,不得不在宣传上放低姿态,试图贴近和融入中国人的生活,但难掩其殖民本质。避瘟散是因民族主义而被发明的新“传统”中药,被诉诸了适合当时中国社会的营销策略。

受日本本土成功的营销经验的影响,森下博早期更喜欢在广告中暗示仁丹与西医的关联性。仁丹的发明人三轮德宽是日本医学名校千叶医科大学首任校长,在日本属一流名医。将“大日本医学大博士三轮井上两大家秘方”和“大日本陆海两军医总监保明卓效”字样编排在广告的显眼处, 即是暗示仁丹是由“先进”的西医所发明,并且得到了奉行西医的日本军方的认可。但中国国情不同于日本,这种策略无法讨好绝大多数中国民众。仁丹真正渗透进中国人的生活,反而是因为仁丹在疗效和应用场合上与中药有着相似性。民国时期传染病流行,除“公共卫生”和“打预防针”外,还诞生了一种“吃药防疫文化”。“发痧”是民国年间多种流行病症的合称,包含了“亚洲霍乱、吐泻症(欧洲霍乱)、急性肠胃炎、中暑症、日射病”[22]等病症。民国时期现代医疗系统建设不完善、覆盖面窄,民众为了应对“发痧”,常常会选择服用被称作“痧药”的成药[23]。从功效上看仁丹与避瘟散皆属“痧药”,且它们在价格上相对低廉,一般民众在经济上能够负担得起①,同时还有便携易购的优点。号称具有“消毒、排瘴、防疫”功效的仁丹搭上了防疫、“治痧症”的“顺风车”,顺利进入了中国人的生活。森下博药房改变广告策略, 开启将漫画和招牌引入广告之先河(图3)[24],将治疗吐泻、霍乱等服用仁丹的具体场合体现在广告之中,同时注重广告的社会效益,试图拉近与中国消费者的距离。这样的仁丹广告看起来既强调“东瀛神丸”的特殊性,也设身处地将自己融入中国社会生活化的情境里,表现出“为中国而制”的诚意[25]。

随着时代变迁,20世纪30年代后的仁丹广告重新将西医话语推上前台。仁丹的广告中屡屡出现“杀菌防疫”[26]“灭菌驱病”[27]“口腔杀菌”[28]“防备人群中的病菌”[29]等西医话语的宣传词,甚至还声称添加了“维他命B”[30],这与中国的医药环境变迁有关。五四运动以来,知识分子对科学的推崇和对中医“不科学”的质疑与批评,以及与日本“废止汉医”相似的“废止中医”运动,使得我国的中医药界受到一定打击,西医西药的认可度不断提升。森下博药房在仁丹配方没有进行任何改变的情况下,重新以西医包装仁丹,隐晦地讨好和吸引对西医接受度越来越高的中国消费者。

实际上,从地方性知识的角度来理解,中医、西医和汉方医学均属于不同文化传统下的医学体系。仁丹的原型配方“砂仁”是中医的药方,制药基础源于中国的地方性医学知识。森下博无形中挪用了这种地方性知识,根据日本汉方医学加以改造,且为顺应西医在日本和中国的流行之势,出于讨好倾向西医的消费者,在宣传中以西医话语加以包装,强调西医博士对仁丹的认可和贡献,使得仁丹同时披上了三种地方性医学知识的色彩,成为打入中国市场的“伪装者”,通过不断贴近中国人的生活习惯与用药需求,在中国的成药市场获得了巨大成功。

不仅如此,森下博还将仁丹描述为赠予中国人的恩赐,自我赋予“文明开化者”的优越性。他认为仁丹的制药原料来源于中国,应当回报中国民众,但当时中国的卫生状况糟糕到用语言都无法形容,因此将仁丹这种有益的药出口到中国,就是一种对中国民众的报答行为([1],页55)。追根溯源,森下博的想法来自于近代日本思想家福泽谕吉(1835—1901)的文明史观的影响。森下博对福泽谕吉的学说有着近乎狂热的信仰, 15岁的森下博在阅读福泽谕吉的著作《劝学篇》和《世界国尽》之后受到刺激,决心离开家乡前往大阪亲眼见证福泽笔下“文明”之所在,此后一生森下博都将福泽谕吉的“文明开化”奉为人生信条([1],页22—23)。然而,福泽谕吉眼中的文明在1880年之后已经成为了对外侵略、弱肉强食的代名词,他积极鼓吹对外侵略,大力美化甲午战争[31]。福泽谕吉将日本侵略中国的战争称为“文野之战”,即所谓的谋求文明开化进步者和妨碍文明开化进步者之间的战争[32]。显然,这一文明史观带有浓厚的民族沙文主义色彩,是“日本优越论”的体现[33]。作为参加过甲午战争的日本士兵,在如此“文明”观念潜移默化的影响下,森下博难免以文明开化者自居,对中国产生了优越感。纵使出于经济利益的考量,森下博不断将仁丹的形象塑造得更加贴近中国人的生活,但始终暗含着“赐予者”的优越感,如同19世纪法国殖民者在非洲推广疫苗接种所宣称的履行文明开化使命一样([34],页289),在中国推广仁丹被森下博有意无意地解释为来自文明开化者的馈赠和恩典。

比较而言,避瘟散作为一种药物,是中国人重新发明出来的“传统”,诞生于中国本地传统医学体系,同时又积极吸收了现代医药制造与销售的新方式。诚如有学者所言,非西方国家不是现代医学所带来的各种改变的被动接受者([34],页28)。面对仁丹的入侵,长春堂的两代掌柜创造性地做出了应对。他们求助于日本医院药剂师改良避瘟散质地,即是传统医药寻求新发展的一个良好尝试。长春堂抵制日本仁丹的思想立足点是民族主义,但抵制仁丹并不意味着他们全盘否定仁丹被包装成“现代医药”的种种策略。相反,他们积极改良配方、改进生产方式、借鉴仁丹的现代营销方式,在某种意义上是在重新发明本土药物。在反对殖民医学的同时,长春堂吸纳了现代医药制造和营销的新元素,为自身发展注入了活力。

四 治病救人与侵略战争:医药与殖民

中国药商面临仁丹挤占中国市场,受民族主义影响,在爱国情绪和追求经济利益的双重驱动下,根据中医知识改良或制造出各种成药以和仁丹对抗。从某种程度可以说,他们对抗的不仅是一种外来成药,其活动也构成了反对日本殖民势力的一个组成部分。

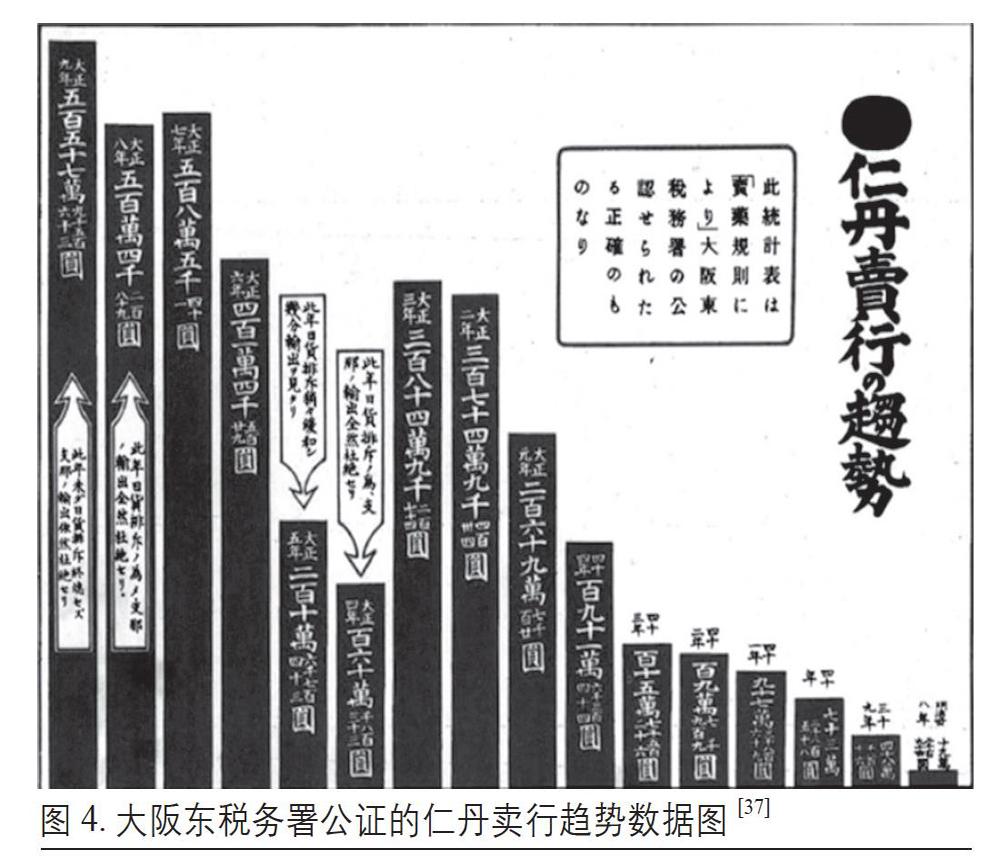

在这场竞争当中,长春堂始终将自身与国家、民族的利益紧密联系在一起,强调避瘟散的国货属性,积极参与抵制日货运动。1915年,长春堂推出避瘟散。不久, 为反对“二十一条”,北京爆发了声势浩大的反日运动,仁丹的销量大受打击。据森下博药房1921年发布的大阪东税务署公证的数据图(图4)显示,因为“日货排斥”,1915年仁丹在华销量从前一年的384,9274日元降至160,1833日元,低于前一年的一半,至1916年“日货排斥稍缓和”,销量恢复至210,6743日元。1915年的抵制日货运动使得仁丹销量急剧减少,但中国民众对这类成药的需求并未减少,避瘟散因此在北京夺回闻药的部分市场,在初上市时能够生存下来。1925年的五卅运动爆发,6月10日,北京市民20万人汇集天安门,召开国民大会,声援上海工人学生的反帝斗争[35],张子余身穿道袍,带领全店一百多名员工全员参与集会,并到天安门和前门一带免费发放避瘟散[36]。五卅运动是中国反帝运动的又一次高潮,长春堂参与抵制日货运动,从日商手中夺回中国尤其是北京地区的市场,不仅有利于提升自身的市场份额,同时在客观上对阻止日本殖民势力从我国获取更多经济利益也起到了积极作用。1933年,曾与仁丹一起挤占长春堂闻药市场的宝丹退出中國,但避瘟散与仁丹之间的竞争仍未结束。

面对中国频频爆发的反日运动,森下博药房及其代理商采取了由日本政府向中国政府施压以保护仁丹广告招牌、举行特卖活动等措施来促进销量。同时,在中国报纸的广告宣传上,森下博药房也不断调整仁丹的形象。仁丹刚进入中国时,“大日本医学大博士三轮井上两大家秘方”和“大日本陆海两军医总监保明卓效”[9]两句宣传语与“大礼服”商标通常捆绑出现在仁丹广告上。1915年5月之后,随着因“二十一条”而起的抵制日货运动愈演愈烈,“大日本陆海两军医总监保明卓效”这句话从广告中消失,仁丹在宣传上不再与日本军方联系在一起,以避免中国消费者对其产生抵触情绪。在1945年日本投降以前,我国很多地方流传着“日本人卖仁丹——没安好心”的歇后语([38],页221)。为了与避瘟散竞争,日商采取了多种手段。在日本侵华战争期间,日本商人采用了低价售卖仁丹的策略,甚至于为“收买人心”而时不时地“舍药”和白送。这种廉价出售和白送的行为目的在于收买中国人,制造虚假的文明环境,借以鼓吹“大东亚共荣”“日华亲善”等侵略概念([38],页222)。仁丹在中国的宣传,虽然力求与中国人的生活贴近,但仍然难掩其外来资本和殖民者的本质。

仁丹与避瘟散之间的上述商业和文化上的竞争尚属温和,在殖民战争的背景下,二者的较量不可避免地披上了更加残酷的色彩,最终因国家力量的介入而落下帷幕。梁启超在批评对亚当·斯密的经济自由主义观点时,曾指出外国企业在国际竞争中一般都有国力作为后盾,因而没有任何的国内私人企业能抵挡来自他们的竞争,这一事实是中国企业与外国人在竞争当中总是失利的主要原因[39]。20世纪初梁启超的这一认识,在1945年日本投降前始终适用于中日双方企业在中国的竞争。实际上,对于仁丹与避瘟散之间的竞争而言,不只是国力的比拼,更涉及到直接的军事打压。日本于1931年发动的长达14年之久的侵华战争,对避瘟散与仁丹之间的竞争影响巨大。

1937年卢沟桥事变后,日军占领北平。期间日本殖民势力通过限制销售和暴力活动直接打击避瘟散的销售和生产。日本侵略者禁止避瘟散通过邮局向各省市邮寄,长春堂的生产销售量锐减,由每年250万盒降到64万盒。更有甚者,日本宪兵队长绑架了长春堂掌柜张子余,强迫长春堂以200两黄金赎身,不然性命难保,长春堂照数付款,张子余才得释放。时隔不久,1942年9月19日晨9时许,长春堂制药社发生了惊天大火[40]。这场火灾使得长春堂损失80余万元,赔偿被火灾殃及的近邻共20多万元,总损失在百万元以上①。销路受阻,赎金和火灾造成的巨额经济损失使得避瘟散在竞争中处于绝对劣势,失去了与仁丹的竞争能力。直到1945年日本投降后,长春堂才逐渐从战争的打击之下缓和过来。此时由于生产仁丹的工厂在美军空袭中被烧毁,原料进口被断绝,海外店全部被关闭和接收,森下仁丹最终失去了占仁丹近六成市场的中国大陆市场([1],页109—111)。避瘟散与仁丹之间的竞争,并没有最后的胜利者,前者败于日本殖民者的压迫之下,后者随着日本的战败一同被毁灭。

避瘟散与仁丹之间的竞争,受到政治、文化和军事等多种因素的影响。日本殖民势力是仁丹在与中国本土药品竞争时的“帮凶”,森下仁丹也从不忘与日本军方进行“互动”来获取更多的支持。1931年11月,日军在天津与中方保安队爆发冲突,日军以天津仁丹公司的屋顶为据点架设机枪,对中国军民进行扫射[41]。日军全面侵华战争爆发后,森下仁丹株式会社②积极向日本军方捐钱捐物。1938年10月,森下博之女节约其母丧葬费一万日元,分别捐给日本第四师团和大阪地方海军人事部各5000日元③以“体恤士兵”[42]。1938年12月,森下仁丹株式会社向日本全国的15所学校捐赠了15架滑翔机,捐赠仪式在大阪城东练兵场举行,多名政府和军方代表参加了仪式[43]。1942年10月8号,森下博向大阪师团司令部和大阪地方海军人事部分期捐款了共150万日元的军用机械费,献金原因是“为了感谢日本政府为仁丹继续向东南亚推广提供了便利”,同时也是森下为了“表达对大东亚战争的战果的感激”[44]。

仁丹的存在对于中国人而言,不仅是一种能够治疗多种杂病的成药,还是日本殖民势力在中国的象征之一。避瘟散和仁丹均为药品,其存在的意义原本是治愈中国人“得病的身体”。在晚清民国这一特殊时期,得病的身体作为一种文化的隐喻载体,内涵和边界日益扩大,甚至暗喻着中国疆界被频繁侵害[45]。不健康的国民是个体,被侵略的国家是整体。对于抵制仁丹的中国人而言,来自日本的医药始终摆脱不了其殖民帮凶的角色,“患病的整体”只会被殖民势力所伤害,而不可能得到治愈。仁丹与避瘟散的竞争逐渐从科学性、商业运作模式、文化策略到直接的军事打压,早已超越了纯粹的医学、技术、药品与商业竞争的范围,显示了政治、文化和战争的深刻影响。

五 结语

民国时期,为抵御外来成药仁丹的入侵,长春堂对传统闻药进行改良与创新,吸收现代医药的元素重新“发明”了避瘟散,与仁丹竞争并夺回市场。仁丹见风使舵,塑造不同的形象以迎合中国消费者,并在殖民势力的帮助下挽回颓势,击败北京地区的对手避瘟散,但最终也因为日本殖民战争的失败而不得不退出中国市场。

仁丹在与避瘟散的竞争中能立于不败之地,甚至一度击垮避瘟散,源于其所具有的殖民性。无论是有意以西医话语包裹汉方药的本质,还是强调以“文明开化使者”的身份报答患病的中国人,仁丹始终无法抹除其作为日本殖民势力组成部分的事实。避瘟散的自我改造与重新发明,以及采取种种策略抢占市场,同样与抵御外辱、挽救危亡的民族主义密不可分。概言之,避瘟散与仁丹之间的竞争表明,制药业的发展和药品之间的竞争受到政治、文化和军事等多方面的影响;医药的传播不只是医学知识及其治疗药物的传播,也不单纯是生产企业之间的商业竞争,它往往与更大范围内的政治、军事、文化等因素融为一体。在此案例中,仁丹显然构成了日本殖民的一个不可分割的组成部分。

参考文献

[1]森下仁丹社史编辑委员会编. 森下仁丹80年史[M]. 大阪: 森下仁丹株式会社, 1974. 6.

[2]郭欣妮. 日治时期台湾之家庭常备药: 以仁丹、中将汤及龙角散为例[D]. 高雄师范大学, 2016. 20.

[3]铃木昶. 日本の伝承薬(55)仁丹——大宣伝が語り草に[J]. 漢方療法, 5(8) (通號 56) , 2001. 11.

[4]潘桂娟, 樊正伦编著. 日本汉方医学[M]. 北京: 中国中医药出版社. 1994.

[5]仁丹广告[N]. 顺天时报, 1907-11-20.

[6]夏畏. 苏州车站上的仁丹胡子[N]. 小日报, 1928-07-25.

[7]徐洪福. 胡子[N]. 申报, 1949-09-09: 12.

[8]新京报编. 北京地理 传世字号 民生[M]. 北京: 中国旅游出版社, 2007. 52—59.

[9]仁丹广告[N]. 新闻报, 1909-06-02.

[10]老墙留日本“仁丹”广告 被遮一半[N]. 法制晚报, 2015-07-30.

[11]广西人力上的大贡献[N]. 申报香港版, 1938-12-15: 8.

[12]日本运华药丸计仁丹一项去年共收入日金四十五万元[N]. 时报, 1911-09-12.

[13]姚村雄, 陈俊宏, 邱上嘉, 俞佩君. 日治时期“仁丹”药品报纸广告设计比较研究[J]. 科技学刊(人文社会类), 2008, 17: 50—72.

[14]仁丹输出高推移[N]. 艸楽新闻, 1914-08-01.

[15] Thomas Sammons(Consul general) United States. Bureau of Foreign and Domestic Commerce. Proprietary Medicine and Ointment Trade in China[J]. Special Consular Reports, 1917, 76.

[16]高家龙著. 中华药商 中国和东南亚的消费文化[M]. 褚艳红, 吕杰, 吴原先译. 上海: 上海辞书出版社, 2013. 48—49.

[17]官生华. 仁丹与征露丸[J]. 台湾医界, 2009, 52(1): 47—48.

[18]张建安. 道骨仙风“避瘟散”——百年老店长春堂[J]. 中国中小企业, 2010, (1): 70—71.

[19]全国中成药处方集[M]. 人民卫生出版社, 1962. 182—183.

[20]傅立民, 贺名仑主编. 中国商业文化大辞典[M]. 北京: 中国发展出版社, 1994. 1634—1635.

[21]避瘟散使长春堂扬名[N]. 中国中医药报, 2012-07-23.

[22]医师吴羽白. 发痧是什么病[N]. 申报, 1923-08-07: 19.

[23]皮国立. 中西医学话语与近代商业: 以《申报》上的“痧药水”为例[J]. 学术月刊, 2013, (1): 149—164.

[24]仁丹广告[N]. 新闻报,1910-08-31.

[25]日本关西大学文化交涉学教育研究中心, 出版博物馆编. 印刷出版与知识环流 十六世纪以后的东亚[M]. 上海: 上海人民出版社, 2011. 264—276.

[26]仁丹广告[N]. 申报, 1936-08-06: 10.

[27]仁丹广告[N]. 申报, 1937-03-18: 19.

[28]仁丹广告[N]. 申报, 1937-05-10: 6.

[29]仁丹广告[N]. 新闻报, 1936-05-09: 10.

[30]仁丹广告[N]. 申报, 1937-03-07: 8.

[31]臧世俊. 福泽谕吉的中国观[J]. 日本学刊, 1995, (1): 102—114.

[32]福泽谕吉. 日清战争是文明与野蛮的战争. 福泽全集续 第四卷[M]. 东京: 岩波书店, 1933. 170—171.

[33]崔新京. 福澤谕吉“文明史观”的双重透析[J]. 日本研究, 1990, (3): 74—77.

[34]普拉提克·查克拉巴提.医疗与帝国 从全球史看现代医学的诞生[M]. 李尚仁译. 左岸文化, 2019.

[35]曹子西主编. 习五一, 邓亦兵撰. 北京通史 第9卷[M]. 北京: 北京燕山出版社, 2012. 26.

[36]王行健编著. 中国商道 从胡雪岩到李嘉诚[M]. 广州: 新世纪出版社, 2006. 94—96.

[37]井出文纪. 森下仁丹の町名表示板広告と「告益世」[J].商経学叢. 2017, 64(2): 247—276.

[38]燕山客著. 中华商道[M]. 北京: 中国社会出版社, 2005.

[39]张灏编. 海外中国研究丛书 梁启超与中国思想的过渡 1890—1907[M]. 刘东著, 崔志海, 葛夫平译. 南京: 江苏人民出版社, 2014. 192.

[40]北京市地方志编纂委员会.北京志·卫生卷·卫生志[M]. 北京: 北京出版社, 2003. 302—303.

[41]日军压迫下津保安队撤退[N].申报,1931-11-30: 9.

[42]明治大正昭和新聞研究会. 森下仁丹株式会社社長森下博氏令嬢、陸海軍へ一万円献金[M]. 东京: 新聞資料出版社, 1991. 17.

[43]明治大正昭和新聞研究会. グライダー“仁丹号”贈呈式[M]. 东京: 新聞資料出版社, 1990. 755.

[44]明治大正昭和新聞研究会. 森下仁丹社贈五十万円献金[M]. 东京: 新聞資料出版社, 1994. 73.

[45]杨念群著. 再造“病人”中西医冲突下的空间政治 1832—1985[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2006. 3.