倾转类飞行器发展历程浅析

王 豪 ,杨昌发 ,江 维

(1.海装驻长沙地区军事代表室,湖南 株洲,412000;2.航空工业洪都,江西 南昌,330024)

0 引言

为了探寻一种既具备直升机垂直起降,又具备固定翼飞机高速飞行能力的飞行器,在20世纪50年代,国外主要研究探索了复合式旋翼、共轴式旋翼、倾转类等高速直升机。1980年美军“鹰爪行动”的兵力投放与战场营救行动中,直接暴露了直升机平台速度低、航程短,根本不适合执行深入陆地纵深的兵力投放任务,该教训直接催化美国国防部提出JVX计划(多用途垂直起降飞机研制计划),加速了倾转类飞行器的发展研究。

倾转类飞行器主要包括倾转旋翼飞行器、倾转涵道飞行器以及倾转机翼飞行器共三大类。倾转类飞行器是一种性能独特的飞行器,通过机身两侧可在水平位置与垂直位置之间转动的倾转系统组件,实现倾转旋翼、涵道或是机翼动力的水平和垂直输出方向[1]。当在起降时,可在空中悬停、前后飞行和侧飞;在起飞达到一定速度后,旋翼轴可向前倾转90°,呈水平状态,并且能像固定翼飞机那样以较高的速度作远程飞行。倾转类飞行器融合了直升机与固定翼飞机的优点,即可垂直起降、空中悬停,又可高速巡航飞行,具有较高的军事实用价值。

1 发展历程

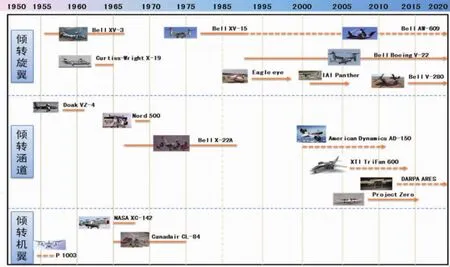

倾转类飞行器的发展主要有三条主线。倾转旋翼类飞行器经历了漫长曲折的发展过程,在过去半个多世纪,共研发了XV-3、XC-124A、“伏托尔”76等40多种不同的型号,但多数以失败而告终[2]。只有美国贝尔直升机公司成功研制出了XV-3,XV-15,并在XV-15的基础上成功研制出军用型MV-22“鱼鹰”、V-280及民用型AW-609倾转旋翼机(见图1)。经过漫长的探索研究之后,倾转旋翼机终于真正投入了实际应用。倾转旋翼飞机的研制成功,不仅证明了倾转旋翼飞机概念的可行性,而且也显示了这一新型飞行器军民用的广阔前景。当需要垂直起降性能时,倾转旋翼飞机可以替代直升机,实现垂直飞行。长距离飞行时,速度将变得非常重要,倾转旋翼飞机显得异常优越。倾转旋翼飞机未来将得到更广泛的应用,包括紧急医疗救护、野外搜救,以及在有限面积上(如屋顶和海上石油平台)的运输等。

图1 倾转旋翼类飞行器

图2 倾转涵道类飞行器

倾转涵道类飞行器的发展共经历了三个阶段。第一阶段是20世纪50年代的初步探索阶段,主要是由院校及设计研究院开展了涵道设计技术,包括桨叶与涵道的匹配性等相关理论研究,飞行器主要局限于单涵道飞行器技术研究。第二阶段是20世纪60年代至80年代的飞行器技术研究阶段,法国的Nord500涵道旋翼飞行器及美国海军的X-22A等均开展了验证飞行,解决了复合升力飞行器设计技术、倾转涵道设计技术、倾转涵道转换技术、倾转涵道飞行器控制技术[4]。第三阶段是21世纪的技术发展期,出现多种倾转涵道型式,涵道个数采用多种类型,如双涵道倾转、三涵道倾转、四涵道倾转等,涵道与固定翼多种组合方式,如固定翼布局与倾转涵道组合,飞翼布局与倾转涵道组合,涵道安放位置多种形式,如在机翼内部,机翼梢部等。此阶段控制技术更成熟,控制系统结构重量更轻,空机重量占比更小,主要有美国的Tyrannos AT-TV、Moller M400 Skycar、Transformer TX和以色列的X-Hawk等(见图2)。

对于倾转机翼类飞行器,相对于另外两条主线,倾转机翼类飞行器发展基本终止于19世纪70年代[3]。最早为二战时期的P1003倾转机翼飞行器,随后在60、70年代发展了NASA的XC-142以及Canadair的CL-84(见图3)。倾转翼飞机的机翼可以整体倾转,发动机舱固定在机翼上,它的机翼始终同螺旋桨的拉力方向一致,发动机与机翼一同倾转。由于倾转机构带来的不利代价远大于收益,操作灵敏度差、转换通道小等而未有后续的相关机型研究。

结合倾转类飞行器的发展历程和相关技术资料,绘制了飞行器的发展历程图(见图4),从图中可以看出,在“倾转旋翼、倾转机翼和倾转涵道”三条主线中,倾转旋翼飞行器,发展较成熟,如美军的MV-22飞机,已形成装备能力;倾转机翼由于发动机与机翼一同倾转而带来了操作灵敏度差、转换通道小等影响,其不利代价远大于收益,发展较不完备;倾转涵道飞行器多数以验证机、概念机为主,尚未形成装备。

图3 倾转机翼类飞行器

2 倾转类飞行器的技术特征及发展趋势

2.1 技术特征

在倾转类飞行器当中,倾转旋翼飞行器相对于倾转涵道和倾转机翼飞行器,发展持续时间最久,是技术最成熟的一类飞行器。但是各类飞行器具有其技术特征及优劣势,在装备的设计之初,应明确装备的需求,结合使命任务选取优势突出的飞行器。

倾转旋翼飞行器利用翼稍旋翼倾转达到飞机垂直起降和高速飞行的目的,最大速度550km/h以上,作战半径500km以上,垂直起降阶段采用周期变距对飞机三轴进行控制,技术成熟度高[5]。但是此类型飞行器为了追求大的悬停效率,旋翼直径很大,导致前飞气动效率差,巡航阶段升阻比小于11,同时垂直起降以及过渡阶段旋翼洗流对固定翼影响大的问题(降低全机升力,影响装载,升力降低10%左右),作为舰载飞机,旋翼暴露于舰尾流动和复杂气象环境中,气动效率变差。如果装备突出悬停性能,追求一定快速抵达和远距离输送能力,倾转旋翼为最佳选择。

倾转涵道飞行器利用涵道倾转达到飞行器垂直起降高速飞行的目的,最大飞行速度600km/h以上,作战半径大于600km,垂直起降利用涵道尾部辅助舵面对飞行器三轴进行控制,飞机能源利用率高。基于涵道螺旋悬停效率高、力效大的特点,涵道直径可以降低,减小前飞阻力,提高前飞性能。但涵道直径达到一定程度,涵道阻力严重影响飞行器前飞性能,因此涵道类飞行器重量不能太重,适用于轻型突击运输装备,如果装备追求快速抵达、远距离输送以及高悬停性能,装备吨位小于10t,倾转涵道则是最佳选择。

图4 倾转类飞行器发展历程

倾转机翼飞行器利用机翼与螺旋桨一起倾转达到垂直起降高速飞行的目的,该飞行器具有大的巡航效率和作战半径,但飞行器过渡阶段转换效率差,同时转换过渡阶段机翼处于大迎角分离状态,直接影响尾翼气动特性,给飞机操纵特性带来很大困难,存在垂直起降阶段稳定性和可靠性的问题。

2.2 发展趋势

倾转旋翼飞行器将直升机垂直起降的优点和固定翼巡航效率、飞行速度高的优点相结合。正是这种结合,极大地提升了飞行器的平飞速度和巡航效率,V-22倾转旋翼飞机是相同动力下直升机航程的1.8倍。总之,对于需要保证垂直起降能力,同时追求高平飞速度、高巡航效率的长航程飞机而言,倾转旋翼飞行器是一个必然的发展趋势。

倾转涵道类飞行器与倾转旋翼或螺旋桨动力的飞行器相比,设计得更加灵活,因为涵道风扇可以设置在机身或机翼上从而提供直接的升力。从实际应用角度讲,涵道风扇由于涵道对旋转叶片的保护作用,它允许飞行器与周围物体有轻度的碰撞,并且涵道结构对桨叶气动噪声也有一定的屏蔽作用,因此特别适用于城市等复杂狭隘环境下的垂直起降飞行器方案。

倾转机翼类飞行器是倾转类飞行器技术研究探索中必不可少的阶段。动力与机翼一起倾转的方案中,垂直起降时旋翼产生的向下气流顺利通过机翼剖面,对提高旋翼气动效率很有利,但是,竖起来的机翼如果处在地面风场中,会产生很大的水平方向气动力,给起降过程带来很大的麻烦。在飞行器过渡阶段转换效率、飞机操纵特性稳定性和可靠性的问题解决之后,也是一个不错的发展方向。

3 启示及建议

1)“垂直起降、远程、快速”的空中突击运输需求紧迫。

目前空中突击运输力量为直升机,具有垂直起降、快速机动、远距投送等能力的装备捉襟见肘。考虑现有空中突击运输力量的不足,要应对不同规模和对抗强度下小规模地区性快速干预作战,迫切需要发展更高效能的空中突击运输力量[6]。在2019年美陆军、特种作战司令部和海军陆战队联合发布了“未来远程突击飞机”(FLRAA)的信息征询书中特别强调了飞行器航程和速度等方面的性能。在美军《2025:美国海军陆战队愿景和战略》报告中,特别提出舰载航空装备在复杂地形中直接向腹地作战区进行力量投送的能力。

2)倾转涵道飞行器是构建未来空中突击运输能力的重点手段。

对于发展更高效能的空中突击运输力量,美军面向未来正在同步推进“倾转涵道飞机”和“倾转旋翼飞机”的技术发展,倾转旋翼飞机技术相对成熟,但倾转涵道飞机悬停效率、有效载荷占比方面优势明显。DARPA资助的空中可重构倾转涵道飞机研究项目,其旨在为发展性能更好的垂直起降高速飞机进行概念探索和技术储备。应该说,发展倾转涵道飞行器既是技术进步使然,也是满足远程、快速的空中突击运输需求使然。在美国国防科学委员会《2030年保持优势的技术与创新》中,“性能提高的垂直升降飞机”已将涵道风扇飞行器列入2030年发展目标。

3)尽早启动研究,加强技术积累,奠定研制基础。

美国贝尔直升机公司早在20世纪60年代,就研制了四倾转涵道风扇X-22A验证机,直到1988年,累积飞行时间约200小时,约500架次。由于涵道旋翼飞行器的多方面技术尚未研究成熟,涵道倾转控制技术、桨叶与涵道的匹配性等关键技术尚未有效突破,研究进展止步于试飞验证阶段。虽然X-22A未走上型号研制,但是其倾转技术,飞行控制技术等均为后续的MV-22倾转旋翼飞行器研制奠定了技术基础。由于倾转涵道飞行器技术研究积累少,技术难等原因,应尽早开展倾转涵道飞行器设计技术研究,解决技术难题和关键技术,为倾转涵道类飞行器系统的研制提供技术支撑。

4 结语

本文总结了倾转类飞行器中倾转旋翼、倾转涵道及倾转机翼三类飞行器的发展历程,并对倾转类飞行器中的典型代表进行了介绍,通过归纳倾转类飞行器的技术特征、优劣势以及启示和建议,为后续设计出满足在复杂作战环境下执行特种作战、城市反恐、特种运输、战地救护等任务需求的飞行器提供参考。