标准护理流程在颅底肿瘤患者围手术期的应用研究

林淑敏

厦门市中医院神经外科,福建厦门 361009

颅底肿瘤是严重危害人体健康的疾病, 是发生在颅底骨、脑底的肿瘤,可延伸致尾端,或侵入颅内,并影响颞下窝、鼻窦、眼眶等部位,不利于患者日常生活[1]。目前,临床治疗颅底肿瘤主要采用手术,可有效切除肿瘤,缓解病情,但因患者具有个体差异性,导致手术风险较高,术后并发症较多,进而影响术后康复效果[2]。 此外, 多数患者对颅底肿瘤手术的认知较少, 常伴有恐惧、不安等情绪,导致围术期较差的身心状态,会延长住院时间,增加诊疗费用[3]。 标准护理流程是以患者为中心,以其需求为导向,为其提供标准化、程序化的护理服务,以提高围术期护理质量[4]。 鉴于此,该研究便利选择该院2018 年3 月—2019 年3 月择期行手术治疗的颅底肿瘤患者92 例,探讨对颅底肿瘤患者围手术期应用标准护理流程的效果。 现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

便利选择该院择期行手术治疗的颅底肿瘤患者92例, 经医学伦理委员会批准, 根据随机数表法分为两组,各46 例。 观察组中男29 例,女17 例;年龄27~62岁,平均(41.15±5.22)岁;病程2~5 年,平均(2.83±0.26)年;Krouse 分期:Ⅰ期17 例,Ⅱ期21 例,Ⅲ期8 例;基础疾病:冠心病3 例,高血压6 例。 对照组中男27 例,女19 例;年龄27~65 岁,平均(41.39±5.46)岁;病程2~5年,平均(2.97±0.32)年;Krouse 分期:Ⅰ期17 例,Ⅱ期20 例,Ⅲ期9 例;基础疾病:冠心病4 例,高血压7 例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:①经CT 或MRI 检查确诊者;②能良好控制基础疾病者;③无严重精神系统疾病者;④符合手术指征;⑤患者及其家属均知晓并自愿接受;⑥有正常认知、沟通能力者。 排除标准:①哺乳或妊娠期女性;②严重器官功能异常者;③严重感染、凝血功能障碍者;④存在其他肿瘤者;⑤不能配合治疗或中途退出者。

1.3 方法

1.3.1 对照组 实施常规护理, 术前患者保持绝对卧床休息,进行传统口头式健康教育,常规禁水禁食,进行常规术前准备。 麻醉方式由麻醉医生决定,无其他严格要求。 术后24 h 内绝对卧床休息,24 h 可给予流质食物,并向半流质食物、普食过度,适当进行床边活动;术后2~3 d 可将尿管拔除。

1.3.2 观察组 实施标准护理流程, 组建标准护理流程小组,包括2 名手术室护士、2 名责任护士、1 名护士长及1 名神经外科医生,通过查阅相关资料,并结合科室特点制定标准护理流程, 由手术室护士及责任护士执行各项操作,护士长对护理全程进行监督指导。 具体措施如下:①术前:在入院时由责任护士详细向患者及其家属介绍医院环境及治疗护理团队,通过热情、耐心的交流, 消除患者紧张情绪及陌生感; 依据患者心理状态、职业及文化程度,结合心理护理手段实施针对性健康教育,可通过行为指导、宣传视频、健康手册等形式,帮助患者了解手术的必要性及注意事项,以消除恐惧、不安心理;访视时详细了解患者身心状况,对于严重焦虑者,给予心理疏导,可通过相关治疗成功案例,帮助患者减少恐惧与疑惑;通过示范的方式,一对一指导患者掌握呼吸功能锻炼、床上排便等术后康复措施。 ②术中:在进行麻醉、静脉穿刺等操作前,需向患者讲解各项操作的注意事项,最大程度获取其配合与信任;手术室护士协助患者摆放舒适的手术体位, 并实施调整受力点,用棉垫预防压疮;做好术中保暖工作,在不影响手术进行的基础上,及时为患者加盖保暖毯,减少低体温发生。 ③术后:由责任护士密切观察患者生命体征,每30 分钟观察1 次,同时加强体温的监测,每2 小时监测1 次,若患者出现伤口渗血、视神经水肿、剧烈疼痛等情况,需及时告知医生行对症干预;指导患者进行缩唇呼吸等呼吸方式, 必要时鼻面罩吸氧, 并避免咳嗽、喷嚏等;定期更换体位,加强头部固定,谨防头部磕碰及过度扭曲;待患者清醒后,可适当抬高床头,取斜坡卧位或半卧位,同时进行有效鼻腔内渗液引流,降低颅内压;注重患者的主诉,耐心解答疑惑,及时给予康复指导,并依据患者意见建议适当调整护理措施;术后12 h 指导患者间断式夹尿管练习, 术后1 d 可尿管拔除,并协助患者进行床上主动运动,简单活动四肢,待病情稳定后可适当在床边活动。

1.4 观察指标

①记录两组术中出血量、 手术时间、 首次排便时间、首次下床活动时间及住院时间。 ②出院时,发放该院自制护理满意度调查表, 该表克伦巴赫α 系数0.876,半分信度0.796,评分范围为0~100 分,其中非常满意:评分>80 分;满意:评分60~80 分;不满意:评分<60 分。满意率为非常满意及满意发生率之和。③记录两组术后尿路感染、肺部感染、低体温、恶心呕吐、脑髓液鼻漏、尿崩症等发生情况。

1.5 统计方法

采用SPSS 23.0 统计学软件分析数据,计量资料用(±s)表示,组间比较采用t 检验;计数资料采用[n(%)]表示, 组间比较采用χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

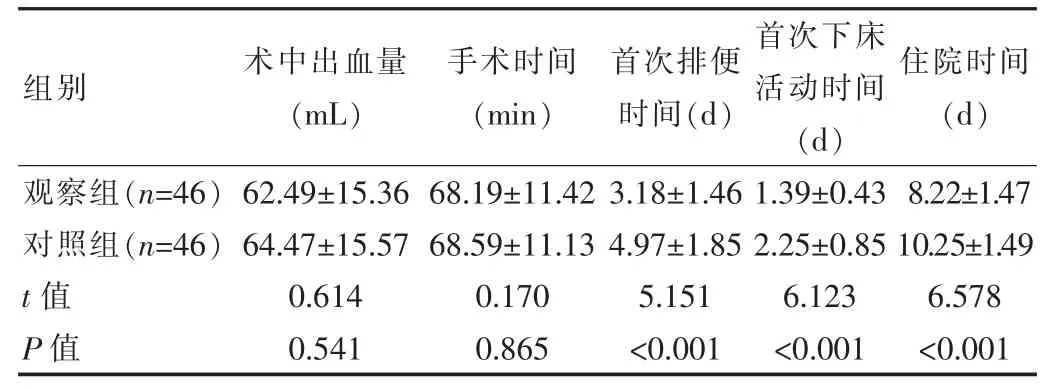

2.1 围手术期相关指标

两组术中出血量及手术时间对比, 差异无统计学意义(P>0.05);与对照组相比,观察组首次排便、首次下床活动及住院时间均缩短, 差异有统计学意义 (P<0.05)。 见表1。

表1 两组围手术期相关指标对比(s)

表1 两组围手术期相关指标对比(s)

组别术中出血量(mL)手术时间(min)首次排便时间(d)首次下床活动时间(d)住院时间(d)观察组(n=46)对照组(n=46)t 值P 值62.49±15.36 64.47±15.57 0.614 0.541 68.19±11.42 68.59±11.13 0.170 0.865 3.18±1.46 4.97±1.85 5.151<0.001 1.39±0.43 2.25±0.85 6.123<0.001 8.22±1.47 10.25±1.49 6.578<0.001

2.2 护理满意度

观察组护理满意率为97.83%,较对照组的82.61%高,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表2。

表2 两组护理满意度对比[n(%)]

2.3 术后并发症

观察组术后恶心呕吐1 例,尿崩症1 例,并发症发生率为4.35%(2/46);对照组术后尿路感染1 例,肺部感染1 例,低体温1 例,恶心呕吐2 例,脑髓液鼻漏2例,尿崩症2 例,并发症发生率为19.57%(9/46)。 组间对比差异有统计学意义(χ2=5.060,P=0.025)。

3 讨论

近年来颅底肿瘤发生率不断增长, 临床主要采用手术治疗,但因颅底生理解剖结构复杂,且肿瘤体积较大,位置较深,手术难度较高,且风险系数高,导致较高的术后并发症发生率[5]。 而对于颅底肿瘤手术患者,因担心病情及手术风险,不仅给身心造成沉重负担,更是影响围术期生活质量, 不利于手术实施效果及术后康复效果[6-7]。 而传统护理模式较单一,仅针对手术风险实施相应护理,而缺乏与患者的沟通,且程序性及标准化不足,导致整体护理效果不佳。

该研究结果显示,与对照组相比,观察组首次排便(3.18±1.46)d、首次下床活动(1.39±0.43)d 及住院时间(8.22±1.47)d 均缩短,护理满意率97.83%,术后并发症发生率4.35%,表明颅底肿瘤患者围手术期应用标准护理流程可显著改善预后,提高护理满意度,利于患者转归。 孙蔚宇等[8]研究发现,在胶质瘤切除术围手术期实施标准化护理流程,术后住院时间为(10.7±1.4)d,护理满意度为(97.7±1.6)分,与该研究结果相似。 提示标准护理流程在缩短住院时间及改善护理满意度方面具有显著的效果,分析其原因在于,该研究实施标准护理流程, 相较于传统护理, 该护理更加注重标准化及流程化, 在保障围术期护理质量、 确保护理满意度的基础上,可减少护理工作中的盲目性,进而提高护理工作效率,合理分配医疗资源,缩短住院时间,帮助患者术后早期恢复。 通过建立标准护理流程组,可合理分配护理资源,并将各项护理工作及责任落实到个人,有助于提高护理管理规范性, 并减少工作负荷, 增强护理满意度;同时可加强护士护理的责任感,促使其主动提高自身专业知识及操作技能, 并积极与患者及医生交流沟通,进而有效配合医生完成护理工作[9]。 而在实际护理过程中,术前通过对医疗团队及诊疗环境的介绍,可有效消除陌生感,建立护患信任关系,利于后续护理工作顺利进行;同时实施综合性的健康教育及心理护理,可帮助患者树立正确的观点,以乐观、积极的心态面对疾病,减少不良心理应激对手术的影响,进而主动配合各项护理操作。 另一方面,通过疾病治疗成功的案例,可显著提高患者治疗信心,调动主观能动性,促进其积极参与治疗及护理,对术后康复效果可产生间接影响[10-11]。术中给予患者加强保暖、体位摆放等护理,并通过各项操作的讲解, 可加强患者对手术的了解, 认识其重要性,并增加配合度,提高手术效率,降低术中不良事件发生,同时利于缩短手术时间,确保手术的顺利进行,减少术中出血量;同时加强保暖措施,可减少低体温发生,减轻心血管系统的负担,并减少机体应激反应及并发症风险[12-13]。 术后通过规范化的生命体征监测,利于及时发现并处理不良情况,可显著减少术后恶心呕吐、低体温等并发症发生, 改善就医体验, 提高护理满意度;同时加强关注患者的主诉,给予科学的术后康复指导,有利于早期下床活动,尽早进食,以促进肠道蠕动,加速排便、排尿,并增强机体抗病能力,减少并发症,缩短术后康复时间;另一方面,术后早期拔除尿管,并进行康复训练,可显著缩短住院时间,帮助患者早期恢复身体健康[14-15]。

综上所述,颅底肿瘤患者围手术期应用标准护理流程可显著改善预后,提高护理满意度,利于患者转归。