霍姆斯翻译研究框架的拓展及对译学发展“转向”的反思

李龙兴

王 宪

澳门大学

【提 要】 霍姆斯在1972 年首次提出Translation Studies 这一术语之后的四十余年的时间,翻译学经历了前所未有的大发展,霍姆斯译学框架图也不断被后人拓展完善。在回顾对霍姆斯译学框架的评述及拓展之后,本文重点介绍van Doorslaer 提出的译学结构图作为译学框架建构的另一种方式,以适应译学发展,为新兴的译学研究领域找到归属。在探寻译学研究新领域和新途径的发展动因之后,本文还对译学发展过程中的频频“转向”进行全面的梳理和反思。

1. 引言

1972 年,詹姆斯·霍姆斯(James Holmes)在第三届国际应用语言学会议上发表了题为“翻译学的名与实”(The name and nature of Translation Studies)演讲,但是直到1988 年该文经过修改扩充被收录到论文集(Holmes 1988),其译学思想才得到翻译学界的广泛认识和积极回响。该文对翻译学的研究目标、研究范围以及学科内划分进行了阐述,提出把翻译研究作为一门独立学科的基本构想,被翻译学者普遍认为是“翻译学科的创建宣言”(Gentzler 1993:92)。图里(Toury)将霍姆斯的翻译学构想用结构图呈现,使得这一构想的影响迅速扩大。随着译学的飞速发展,霍姆斯译学框架显示一定局限性,因此本文将在回顾霍姆斯框架及其拓展之后,引入van Doorslaer 译学结构图作为新的译学框架参考,并探析译学发展动因,对发展过程中出现的“转向”进行反思。

2. 霍姆斯译学框架——回溯与发展

在霍姆斯译学框架(图1)中,翻译学由纯理论翻译学与应用翻译学构成,前者包含翻译理论研究、描写性翻译研究。翻译理论分为普遍理论和专门理论两大部分,其中专门理论下还列出了翻译媒介、翻译语对、翻译层级等六个方面的分类。描写翻译研究包括产品导向研究、过程导向研究和功能导向研究三个分支。应用翻译研究包括译员培训、翻译辅助和翻译批评。

图1 霍姆斯译学框架图(引自Toury 1995:10)

很多译界学者对这一框架进行了述评和热烈的讨论。张美芳(2001:10)认为霍姆斯译学构想最大的优点是其架构的中心是翻译,使翻译学成为一门独立学科,通过对比Bassnett 及Wills 等人的译学构想,进一步得出霍姆斯的构想是能够代表当时西方译学思想的学科构想。马士奎(2004)对霍姆斯进行了深入研究,他全面梳理了霍姆斯在学术编辑、诗歌创作、诗歌翻译和翻译理论研究方面的成就,尤其是在翻译学命名、译学框架构建、推动描写翻译研究方面的卓越贡献,概述了其对翻译学科建立以及对Toury 和Gentzler 等后继翻译学者的影响,同时也指出框架中未明确体现口译研究等缺陷。

从霍姆斯首次提出该框架至今近50 年,翻译学经历了突飞猛进的发展,随着研究的深入,新理论、新范畴、新途径的出现不断丰富拓展着译学的内涵和外延。有学者认为霍姆斯的译学框架不太完善,尤其是应用翻译研究分支没有充分展开。Munday 所著的译学经典读物《翻译学导论:理论与应用》(Introducing Translation Studies: Theories and Applications)继承了图里所做的霍姆斯框架图,并在该书先后四个版本中不断调整完善。从2001 年第一版起,Munday 在保留霍姆斯基本框架前提下,补充了应用翻译学三大分支的研究内容,把教学评估方法、测试技巧、课程设计纳入译员培训,将修订、译本评价、评论划入翻译批评,并将信息技术、词典、语法归入翻译辅助工具之下。在第四版中,Munday(2016:46)较大幅度调整补充了翻译辅助的内容,将原有的三个方面调整为:翻译软件、翻译协作、参考资源,并列出了各项分支,使其内容更丰富、结构更清晰。加入的众包、术语库、平行语料库等新内容反映了翻译产业的最新发展。前两版中保持不变的翻译批评在第三、四版中也进行了更新。

韩国学者Lee(2015)试图基于霍姆斯的框架描绘韩国的翻译研究地图。他选取韩国翻译研究协会主办的期刊Journal of Translation Studies 在2000 年至2014 年期间发表的423 篇文章为对象,试图为每篇文章在霍姆斯图中找到合理的分类,以检验当今(韩国)翻译学是否切合霍姆斯的译学设想,借此发现霍姆斯框架图的意义和不足。研究发现,部分论文在霍姆斯框架图中的归属难以明确,如描述翻译研究和应用翻译研究中的翻译批评,另外有46 篇论文在图中没有找到合适位置,包括口译、翻译伦理、翻译与全球化、对翻译的哲学和纯理反思、翻译研究的认识论途径等。

张美芳(2017)就后霍姆斯时期翻译学研究范畴及途径的发展进行了回顾和总结,对未能在霍姆斯译学框架图中得以展开而在近年发展又最为迅速的描写翻译研究和应用翻译研究进行了全面梳理,其绘制的描写翻译研究发展图(图2)和发展中的应用翻译研究图(图3)是对两个领域的全面总结。其描写翻译研究的功能导向分支从中国视角出发,加入的“讲述中国故事”等内容凸显了中国译学特色,但还可以进一步提炼成为更具普适性的功能导向描写翻译研究框架。应用翻译研究图目前已经完善,但还未包括“本地化”这一重要概念,其在图中的位置也有待进一步厘清。

3. 译学框架——霍姆斯之外的视角

图2 描写翻译研究发展图(张美芳2017:19)

图3 发展中的应用翻译研究(张美芳2017:20)

虽然霍姆斯的译学框架图获得译学界的广泛认可,中外学者也对其进行了调整扩充,但部分学者对该图表达不同看法(如Pym 1998),也有学者提出不同的译学构想(如Vandepitte 2008;van Doorslaer 2007)。Pym(1998:3)批评结构图对各部分关系的呈现过于简单,容易让人只从某个特定方向观察翻译,忽略其他方向,更可能成为一种特殊的“权力工具”。而van Doorslaer(2007:220)则认为一个开放的、描写性的结构图仍能为构建概念和概念间的相互关系带来额外的价值。开放性意味着能够加入新的术语和概念,调整现有概念的位置,也可以搭建新的关系。这样的结构图可用于教学,作为研究人员入门的译学全景图。Zhao 和Ma(2019)在梳理《中国翻译》发表的论文后也肯定了霍姆斯框架对了解中国译学的意义,但同时也提出应参考Vandepitte 与van Doorslaer 等学者的构想进行完善。因此,尽管绘制框架图有风险和缺点,人们还是不得不参与到对其绘制和重绘的工作中。

图4 翻译研究-翻译基本图(Van Doorslaer 2007:223)

van Doorslaer(2007)绘制了一系列详尽的译学结构图,其中的基本图(basic map)区分了“翻译”和“翻译研究”,并由虚线连接,表示两者之间有某种互补的“特殊”关系,而不是层级或包含的关系,两者之下都包含口译和笔译(见图4)。基本图之外还有一张基本“转换图”(transfer map)(见图5),描述具体翻译转换过程中的翻译策略、技法、规范、语言及翻译错误和翻译工具以及转换过程中所受到的语境和制度等制约。笔译(translation)1下面有四个维度,包括语言模式(语际翻译、语内翻译)、媒介类型(印刷、视听、电子)、翻译方式(直接/间接翻译、母语/非母语翻译、隐性/显性翻译、过度/欠额翻译、远程翻译、回译、重译、伪译、自译、视译等)、主题领域(政治、新闻、技术、文学、宗教、科学、商业);笔译研究(translation studies)2分途径、理论、研究方法以及应用翻译研究四个方面(见图6)。

van Doorslaer(2007)也为口译描绘了结构图(图7“口译”部分),遗憾的是没有将口译研究的结构图呈现出来。本文参考Pöchhacker(2016:23-24)口译研究理论的八个维度,将其补充进口译及口译研究结构图中,这八个维度之下皆有各自关注的口译研究议题。比如,“媒介”维度之下可以研究人和机器这两种口译媒介;“问题”维度之下可以探讨有关口译记忆、口译质量、译员压力等专项问题。两个部分结合起来,口译及口译研究结构图便可以和笔译及笔译研究结构图相对应,与基本图和转换图共同组成完整的译学版图。van Doorslaer 的译学图由一系列图表构成,全面呈现了当今翻译学飞速发展的成果,比霍姆斯的框架图丰富了很多,开放性和延展性更强,但是也相对繁杂。

图5 基本转换图(Van Doorslaer 2007:226)

图6 笔译及笔译研究结构图(根据Van Doorslaer 2007:229-230 整理绘制)

图7 口译及口译研究结构图(据Van Doorslaer 2007:225 及Pöchhacker 2016:24 绘制)

国内学者也提出了自己的翻译学科构想,较有代表性的是按照中国学科分类标准,为作为二级学科的翻译学下属分支争取三级学科的地位。比如罗列和穆雷(2010:14)在翻译学下列出10 个三级学科:普通翻译学、应用翻译学、对比翻译学、文学翻译学、专业翻译学、口译研究、翻译技术研究、翻译管理、译介学、翻译史研究。与霍姆斯框架相比,这一框架中的新成员有口译研究、翻译管理和译介学。三级学科下还有各自研究方向,新的研究领域可以纳入这一体系,相关领域也可以进行交叉。这一划分结合了中国教育体制,考虑了学科分类和建设的需要,优化了翻译学科的内部格局,为翻译院系和师生呈现了更为清晰的发展前景。

4. 新领域和新途径——译学发展动因

Tymoczko(2005:1083)提到翻译研究具有开放性特征,随着这一领域的深入发展,翻译研究将日益多元化,她重点指出当时来看未来数十年内翻译研究会取得丰硕成果的六大新兴领域,包括:不同视角下翻译的新定义、翻译的国际化、技术和全球化快速发展下翻译理论和实践的变化,其他学科框架下对翻译的阐释、翻译与认知科学、翻译与神经生理学。十余年前的这一预测在今日翻译学中一一呈现。译学研究新领域和新途径的持续涌现也是霍姆斯框架图不断扩展和新框架出现的原因。是什么因素促使译学如此快速的发展?通过梳理译学版图的扩展,总结出推动翻译学发展的三个主要因素:(1)翻译职业化;(2)翻译与其他学科的借鉴与融合;(3)相关科学技术的发展。

第一,翻译职业化发展促进了对翻译的社会经济属性、翻译组织机构、翻译政策、翻译管理、译员培训等方面的研究。在现代语言服务业不断细化和翻译行业日新月异的背景下,穆雷和邹兵(2015:19)将翻译的定义扩展为“语言服务的一种重要形式,是通过各种介质的转换传达包括语言在内的各种符号信息的活动”,翻译研究是“研究一切与翻译活动、翻译作品、翻译事件、翻译人员、翻译技术和翻译管理等相关的认识活动”。Dunne 和Dunne(2011)编著的Translation and Localization Project Management(《翻译与本地化项目管理》)在国际上被认为是翻译项目管理的经典之作(王华树2014:94)。中国学者也相继出版了翻译项目管理等方面专著,揭示翻译职业化进程的特征,探讨翻译服务流程和相关核心要素,为翻译相关从业者提供参考。吴玲兰(2017)认为,翻译技术与项目管理贯穿翻译始终并深度融合,推动了翻译的“语言服务转向”。

第二,因跨学科产生的翻译研究新视角和新领域使翻译学包罗万象、异彩纷呈。Gentzler(2014)将翻译研究划分为四个阶段:前学科阶段、学科建立阶段、跨学科阶段和后学科阶段。其中20 世纪90 年代之后便是跨学科翻译研究涌现和繁荣的阶段,很多跨学科研究难以或无法在上述霍姆斯框架中找到位置,比如翻译与性别、翻译与少数族裔、翻译与解构、翻译与伦理、宗教、心理学、哲学等跨学科研究。Gentzler(2014)进一步以他和印度学者Chatterjee 合作的Beyond Translation: Rethin-king Post-colonial Studies(《翻译之外:后殖民研究再思考》)为例,说明文学和语言学的研究视角不足以解释在殖民和后殖民的东西方碰撞中翻译的作用,将符号学、民族志、心理学、类型学、性别研究、电影研究和其他任何相关的社会学和政治学研究融合在内。冉诗洋和李德凤(2011:32)通过追踪数种典型翻译研究刊物上的论文发表情况,发现翻译研究已涵盖语言学、文化、文学、政治、社会、经济、读者、交际学、系统论、人类学、认知科学、生物政治学等视角。此外,德国汉堡大学翻译学名誉教授House(2014)主编的论文集Translation: A Multidisciplinary Approach(《翻译的多学科探讨》),是从翻译理论和研究方法两大层面进行多视角翻译研究的全面总结和展望。

第三,科学技术的发展所带来的翻译研究新领域主要来自两方面:(1)信息技术在翻译实践和研究中的应用,比如机器翻译、机辅翻译、语料库和在线数据库等。钱多秀(2011)所著《计算机辅助翻译》对当前信息技术在翻译工作中的应用做了较为全面的梳理与介绍。语料库翻译研究也是当前的研究热点,刘国兵、常芳玲(2018)对国内语料库翻译研究进行知识图谱分析,从1998-2017 年间发表的1916 篇语料库翻译研究中总结出四大知识群,指出与国际语料库翻译学界的距离,呼吁未来语料库翻译研究更多关注口译语料库的创建与跨学科研究。(2)新技术带来的新的研究方法,比如有声思维法、键盘记录法、屏幕录像法和眼动跟踪法等相对传统的认知翻译研究方法和动态脑电图、皮肤电流反应、血液容量及压力等神经语言学与生理学研究新方法。翻译认知研究的新成果主要体现在Shreve & Angelone(2010)主编的Translation &Cognition(《翻译与认知》),O'Brien (2011)主编的Cognitive Explorations of Translation (《翻译的认知探索》),以及最新的由Schwieter&Ferreira(2017)主编的The Handbook of Translation and Cognition(《翻译与认知手册》)之中。García(2013)介绍了九种使用不同方法的神经影像翻译研究,包括EEG(动态脑电图)、ERP(相关事件电位)、fMRI(功能性磁共振成像)、PET(正电子发射计算机断层扫描)等技术方法,是对译员翻译过程脑部活动研究较为全面的综述。值得一提的是认知、神经和生理学研究的新方法通常对实验设备要求较高,需要不同领域专业人员密切合作,因此目前该方面研究成果还不算多,是翻译研究的潜力所在。

5. 译学发展:转向还是动向?

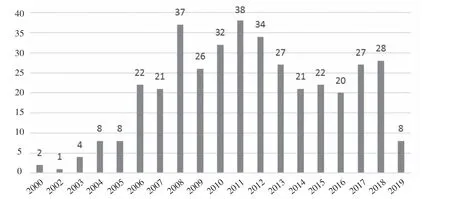

因新领域和新途径的不断涌现,译学界各种“转向”的声音不绝于耳。为了解国内外翻译学界经历了哪些“转向”,“转向”的基本情况和实质内涵,笔者于2019 年8 月21 日对知网文献进行了检索分析。在高级检索模式下的检索条件中,选择从“摘要”检索,输入“翻译”并含“转向”,时间等其余条件不限,检索出5000 余条结果,足见国内译学界对翻译“转向”的痴迷。为了使检索结果更具相关性,笔者在检索条件中选择对篇名进行检索,输入“翻译”并含“转向”,检索到405 篇文献,再输入“口译”并含“转向”,检索到3篇文献,将这408 篇文献标题导入Excel 表格。通过人工筛查,排除与翻译转向无关的文章,去除重复检索结果、一稿多发以及内容雷同等不规范文献,剩余共计386 篇。如图8 有关翻译转向的论文年发表情况所示,国内最早提及翻译转向的文献发表于2000 年,随后在2008-2012 年间发表量达到顶峰,近几年有所波动,但均大于20 篇。

图8 中国知网关于翻译转向的论文年发表量

笔者还对论文标题中各种“转向”出现的次数进行了全面统计,将大于等于3 次的“转向”类别列入表1。文化转向最为突出,以220 篇次的数量远远超出位居第二的技术转向。除表1 所列转向以外,翻译研究的其他转向包括心理、美学视界/审美、现实、生态、话语、语言服务、功能、语言论、创造性、跨文明、小说、价值等等。其余部分文献根据标题难以确定转向的具体内容,或仅仅是对翻译研究转向的概述或反思。也就是说近20 年来,仅在知网论文标题中呈现出的翻译“转向”就接近30 种,名目繁多。值得一提的是在翻译研究出现各种转向的同时,还出现了其他学科的“翻译转向”,涵盖比较文学、社会科学研究和文化研究等领域的翻译转向,共计13 篇文献。

另外笔者对SCOPUS,LLBA,SSCI,AHCI 等数据库的检索结果还显示英文文献标题中还出现了上述中文标题中没有提及过的“转向”,包括:语言学回转(linguistic re-turn)(Vandeweghe, Vandepitte & Van de Velde 2007)、宏观和微观转向(macro- and microturn)(Gentzler 2011)、行动主义转向(activist turn)(Wolf 2012)、解释学转向(hermeneutic turn)(Yun &Lee 2013),经 济 学 转 向(economic turn )(Hsieh 2015)、译创转向(transcreational turn)(Katan 2016)、述行转向(performative turn)(Wolf 2017)等。也就是说,从产生极大影响力的“文化转向”(Lefevere &Bassnett 1990)距今,仅就对国内外翻译学论文标题所做的统计,翻译研究已历经近40 种转向。

在翻译研究频频转向的同时,笔者在浏览检索论文标题过程中也发现了各种问题,可以一定程度上反映翻译学界学术研究的现状。首先,从统计结果来看,除了文化转向以220 篇的数量占据绝对突出的位置以外,其余转向种类繁多,但每种转向的文献量并不大,称其为“转向”似乎太过勉强。如此多的转向是否反映了译学研究的真实状况?有无必要?此前已有多位知名翻译研究学者对译学研究的频频转向发表了看法。蒙娜·贝克(Mona Baker)在接受彭天笑、王祥兵(2017)采访时表示不接受“转向”的概念,因为“转向”意味着当下只存在一种热门。斯内尔-霍恩比(Snell-Hornby)认为应分清范式、视角和转向之间的差异及其相互关系,大多数“转向”都只是研究视角的变化,并没有形成范式的改变(张汨2017)。皮姆(Pym)的看法则更为激进,他认为“转向”一说似乎把翻译学者当成一群羊,被牵向某条路,而不要走其他的路,建议避免使用它(皮姆、黄德先2012)。王峰、陈文(2017)通过对国内外译学核心期刊的知识图谱分析,认为翻译研究中“转向”的提法为修辞话语而非事实,这种虚指的“转向”实际上是某些学派为吸引注意力,标举重要性的一种方式。

表1 翻译研究的“转向”及其在知网文献标题中的出现次数

其次,有关翻译转向的研究中,低水平论文、重复性研究大行其道。以筛选出的220 篇“文化转向”论文为例,以“对翻译研究文化转向的思考”为题的论文多次出现,并且还有诸如“翻译研究文化转向的反思(再思考、辩证思考、反思之反思、述评)”、“翻译(学)(研究)(中)的(与)文化转向”等数十个雷同标题。这类论文大多是低水平重复研究、有滥竽充数之嫌,也一定程度上制造了文化“转向”的虚假繁荣。另外,正如吴文安(2017)指出,文化转向在中国传播和改写的过程中,国内部分学者对原始文献不够重视,偏离了原始概念,对理论的探讨起了误导作用。低水平研究以及对原始文献的忽视,再通过以讹传讹使得对文化转向的理解偏差越来越大,这应该引起翻译学界足够的重视。

此外,筛除的一部分论文中存在一稿多投、重复发表、抄袭等学术不端行为,如题为“商务英语翻译中的文化差异与转向”的论文就关联多篇学术不端文献。此类现象无视学术规范,破坏学术环境,论文作者及期刊都难辞其咎。在国内当前的学术生态环境下,这些现象只是冰山一角,学术规范之路还任重道远。

综上所述,本着务实的科学原则,翻译研究应避虚就实,规避“转向”给翻译研究造成的元话语风险(杨镇源2019),避免使用具有误导性的“转向”。若非要强调研究范式或视角的新颖或重要性,建议将“动向”作为一个替代性选择。当然,人文社会科学研究总是后浪推前浪,每一个新的浪头都缘自对前一阶段研究的反思与修正(许宏、滕梅2011)。大部分“转向”的提法虽然有夸大的成分,但一定程度上推进了认识的深入,客观上推动了译学的发展。但是在汹涌的转向浪潮之中夹带的泡沫和尘渣却不容忽视,亟待翻译界和整个学术界共同清理和维护。

6. 总结

霍姆斯框架为翻译学科勾勒出蓝图,为译学发展做出了卓越贡献,众多翻译学者也对其赞赏有加,不断在其基础上拓展译学版图。但随着翻译研究广度和深度的延伸,霍姆斯当年的翻译学框架显示出分类方法上的局限,难以涵盖当今异彩纷呈的翻译研究,因此一些学者对其进行了批判,提出了自己的构想,为翻译学者提供更多的视角和选择。笔者认为,不管依据什么方法得出的翻译学框架,最重要的是框架需要具备的开放性,只有这样才能在日新月异的世界里对译学研究开疆拓土,不断深化我们对翻译的认识。通过参考和整理van Doorslaer(2007)以及Pöchhacker(2016)的翻译基本图、转换图、笔译和口译研究结构图,笔者全面清晰地引入并呈现了当今译学的完整版图,希望有助于满足翻译实践和译学研究日益精细化的需求。

在译学发展过程中出现的“转向”,是学者和学派求新、求关注的方式,也是翻译跨学科研究多元化的表现。但是频繁转向略显浮躁,也名不副实,不利于译学的深入发展,容易误导后学。跨学科研究的真正目的在于学科之间能够彼此意识到对方的存在,并且相互学习和借鉴对方的理论来推动本学科的发展(Gambier & van Doorslaer 2016)。翻译学在借鉴其他学科方面取得了丰硕成果,但在很多领域的结合还有待深入挖掘和融合。在不断吸收其他学科养分而壮大的同时,翻译学应夯实根基,而不是频频转向、随波逐流,使翻译学得到更多学科的关注,为其他学科所用,才能真正意义上促进跨学科的融合与发展。

注释:

1、2 因translation 在英语中通常可以既包含笔译又包含口译,而按照原文理解此处应分别指笔译和笔译研究,与下文的口译和口译研究相对应。