现代性焦虑下个体的自我呈现

于宜民,张文宏

(上海大学 社会学院,上海 200444)

一、引言:现代性焦虑下的网络社交机制

在互联网时代,智能手机、电脑等移动终端的普及为人们的生活和工作带来了巨大的变化。据中国互联网络信息中心发布的《中国互联网络发展状况统计报告》相关数据显示,截止2018年12月,我国网民规模为8.29亿,互联网普及率达59.6%,其中在社交应用方面,微信朋友圈、QQ空间用户使用率分别为83.4%、58.8%,微信的使用率为42.3%(中国互联网络信息中心,2019)。社交软件已渗透到人们生活、工作的各个方面,其打破了传统社交方式中时间和空间的局限性,为我们和现实生活中的亲朋好友带来沟通便利的同时,也为在虚拟的网络空间中交友构建了新的平台。

在现代化的进程中,焦虑也是个体普遍存在的一种情绪,同样与人们的工作生活密不可分,如若焦虑得不到及时的缓解,势必会引发极为严重的问题。“在现代社会,由于多元文化的交汇和冲突,人们面对不同的文化选择时难度明显增加,特别是选择结果关系到自己的生存和发展质量时,做这种选择就会慎之又慎”;另一方面,“焦虑便会伴随选择过程始终。社会转型过程中新旧观念冲突、个人生活失调”(1)罗希明,王仕民:《论现代人的生存焦虑》,《长江论坛》,2014年第1期。,是导致现代人焦虑的重要因素。可以说现代社会中的焦虑问题不仅仅是一种病理学、心理学特征,更是一种社会性的问题。在社会转型的过程中,个人的情感和自我认同受到侵蚀,“我们今天生活于其中的世界是一个可怕而危险的世界”(2)[英]吉登斯:《现代性的后果》,田禾译,北京:译林出版社,2000年版,第4页。,个体日益成为人们关注的焦点,通过个体的自我表现和发展才能使在冲突、焦虑的社会中对自我进行反思。

社交网络作为大众日常生活中普遍使用的交往媒介,它提供了一个展现自我的“舞台”,借由这样的表现空间,人们的压力得以舒缓。个体的情感、动态得以表达,个体间的互动得到了升华。Facebook、WhatsApp、Messenger和中国的微信占据了全球社交软件的主要市场。在国内的社交软件中,常见的还包括像QQ、微博、豆瓣等。值得指出的是,这些社交软件都并未采取实名制的注册规定。通过笔者在互联网上的观察发现,随着社交软件的普及化,个体每日使用社交软件的频次大大提升,与此同时,很多社交软件的使用者都拥有两个或两个以上的账号。一般而言,同一社交软件中一个登录账号即可满足用户的所有体验。在本研究中,将其统称为“主号”,它们通常使用频率较高、人际关系较复杂;然而在实际的使用中,不少使用者也拥有一个以上的“副号”,也就是我们通常所说的“小号”,而他们的目的也呈现出纷繁不一的态势,与“主号”相同,用户同样会在“副号”的舞台中进行自我表演。“主号”和“副号”的切换也成为了社交网络用户的普遍趋势。

有鉴于此,笔者通过基于在社交软件中拥有“副号”的群体的考察,研究如下问题:对于社交软件中用户“主号”和“副号”的使用情况、主要区别进行研究,并在此基础上,对于在“主号”和“副号”之间切换的逻辑机制进行探讨。其理论意义在于,在有关社交网络的自我呈现的研究中,研究者往往忽视了“副号”这一现象,本文通过对于这一现象进行的个案分析,在一定程度上对于该现象的研究进行了一次初步的尝试,同时选取了国内具有典型性的微博、微信这样的平台,丰富了研究的全面性、科学性,在研究方法上也是一种全新的探索。从现实的意义出发,通过总结当前我国社交软件使用的特点,在一定程度上消除对社交软件“副号”的污名化观念,帮助用户建立积极的交往态度。通过“副号”对于社交软件、公众言论的影响,加强核心价值观的引导,从而为建设健康有序的网络环境提出可行的对策思考。

二、现代性-自我-社交网络的关系

流动性构成了现代人生存的基本事实,同样也是现代社会的本质特征。“‘溶解液体中的固形物’(Melting the Solids)是现代性主要的消遣方式和首要的成就。简言之,现代性从萌芽时期起,就一直是一个流动性的过程”(3)[英]鲍曼:《流动的现代性》,欧阳景根译,上海:上海三联书店,2002年版,第3-4页。。现代性加剧着与传统生活分裂的同时也推动者现代社会的发展和变迁。相较于一成不变的传统社会,现代社会中的个体整日置身于一个流动不息的社会中,生活在一种祈愿改变和支离破碎的恐惧中。古希腊哲学家赫拉克利特 “一切皆流,无物常驻”的思想早已为现代人所接受。

现代人日益感受到当代社会流动的事实,体现在自然被彻底的祛魅、生产城市化,个体的异化、理性的异化,并由此带来的不安全感和焦虑感激增,因而导致了个体在市场经济体制下呈现出一种情感的内敛、人格市场化,卷入认同焦虑的旋涡(4)韩震:《本期视点:全球化与后现代哲学语境中的高等教育改革》,《求是学刊》,2005年第3期。。现代性所引发的焦虑现象也得到了学者的普遍关注。吴忠民提出了“社会焦虑”的概念(5)吴忠民:《中国为何弥漫着社会焦虑》,https://www.guancha.cn/politics/2011_06_15_57872.shtml。,与汪和建所称的“社会挫折感”异曲同工(6)汪和建:《就业歧视与中国城市的非正式经济部门》,《南京大学学报》(哲学·人文科学·社会科学),1998年第1期。。作为社会中存在的个体,意识和思想是个体认知中的客观事实,文化全球化背景下,文化、文明交织碰撞,个体对于文化认同的选择是一个长期的过程,在此过程中所伴生的价值判断和文化适应也影响个体的认知,自我非确定的感性欲望得以凸显,形成一种“预期性焦虑”(7)郑杭生,杨敏:《个人与社会的关系——从前现代到现代的社会学考察》,《江苏社会科学》,2003年第1期。。与此同时,我国正处在社会转型期,传统与现代的碰撞使得原有的政治、文化和经济结构重塑,伴生了诸多不确定性,因而在文化冲突、价值观导向和市场经济的共同催生下,自我焦虑就成为了一种普遍现象(8)吴忠民:《谨防自由有余而平等不足》,《瞭望》,2004年第32期。。

现代社会发展的同时,所感受到的非安全感、焦虑感正是因为处于一种自我与自然、社会对立的二元分析框架,因而冲破这种框架找寻自我成为了现代人的追求。在当下的互联网时代,社交网络、社交软件的迅速普及也为个体自我实现和自我发展搭建了新的舞台。社交网络的最基本互动机制是:用户发布、报道自我、好友对此进行评论、点赞、转发或兼而有之(9)田林楠:《自我认同危机与社交网络中的自我呈现》,《福建论坛》(人文社会科学版), 2016年第1期。。相较于传统在日常生活间个体的互动,网络时代打破了时间和空间上的局限性,具有匿名性、虚拟真实性、超越时空性、交互性等特点(10)Antoci A, Sabatini F, Sodini M, et al., Bowling alone but tweeting together: the evolution of human interaction in the social networking era, Quality & Quantity, Vol. 48(2014), pp. 1911-1927.(11)Fox J, Arena D, Bailenson J N., Virtual reality: A survival guide for the social scientist, Journal of Media Psychology Theories Methods & Applications, Vol. 21(2009), pp. 95-113.。处在网络空间内的个体,是一种对现实社会规范的“叛逃”,可以完成自我实现的目标;同样地,互联网也借由角色间的互动建构了社会化的意义。虚拟场景是对现实“缺憾”的补充,是现代生活中的激情释放,是寻求自我身份的确认和自我价值认同的重要形式,也是在虚拟空间的模仿中获得心理安慰(12)何华征:《现代性视域下新媒体时代人生存面临的返魅现象》,《重庆邮电大学学报》(社会科学版),2017年第5期。。

诸多学者运用 “自我”的理论对使用者在社交软件上所展示的内容背后的意涵进行阐释。由弗洛伊德的“自我”“本我”和“超我”的概念出发,个体会通过在虚拟的境界中构建那些他们在现实社会中无法达到或者感到失望的事物。借由互联网的平台,现实世界中被压抑的“本我”和被压抑的部分“自我”通过虚拟人格而被表现出来,网络给个体提供了一个“解压”的场所,同时个体可以在网络虚拟世界中尽情发挥其理想人格,重新塑造一个“理想的我”。社会学家米德所理解的自我,具有一个动态的过程,他认为自我是在人与社会的交往活动之中不断发展形成的,这和与生俱来的生理机体截然不同(13)[美]米德:《心灵、自我和社会》,霍桂桓译,北京: 北京联合出版公司, 2014年版,第248页。。将源于互动中的自我建构为“主我”和“客我”两个层面,与现实中自我的形成机制相同,互联网上的自我的形成同样包括了玩耍阶段、游戏阶段和“概化他人”阶段,都涉及到“扮演他人角色”。特克尔认为我们在社交媒体上呈现的,往往是一个更加精致、完美的自我,更倾向于理想中的自我(14)[美]雪莉·特克尔:《群体性孤独》,周逵、刘菁荆译,杭州:浙江人民出版社,2014年版,第222-239页。。在本土化的研究中,对于“自我”更多的聚焦于人的本质和发展层面,网络空间导致“自我”的欲望膨胀,但也有足够的虚构空间去满足“自我”膨胀的欲望(15)陈金和:《网络人性何以存在》,《社会科学研究》,2005年第4期。。在梳理了虚拟交往行为、虚拟自我和虚拟人与现实社会的行为、现实自我和现实社会中的人之间的关系后,赵津乐认为虚拟“自我”比现实自我更趋向于“本我”(16)赵津乐:《“双面人”:论虚拟社区中的自我呈现》,硕士学位论文,东北财经大学,2010年,第23-29页。,这是由于网络空间的相对自由所决定的,但即使是最大自由程度的虚拟自我也不会完全等同于本我。

在这些经验研究中,尽管都是有关“自我”实现和“自我”发展的网络社交考量,但是从实际意义上都强调了“主体”和“客体”的对立,换言之,“自我”包含了真实自我和虚假自我的二分,但戈夫曼的“自我呈现”理论就可以调和主客体的对立,在戈夫曼看来,“前台”和“后台”的“我”都是真实的我,只不过依“前台”和“后台”的情景定义而进行恰切的表演(17)[加]戈夫曼:《日常生活的自我呈现》,冯刚译,北京:北京大学出版社,2008年版,第15-25页。。梅罗维茨认为社交媒体的普及模糊了“前台”与“后台”之间的界限,电子媒介撕裂了不同表演环境之间的区隔,人们不再受到物理上的束缚,可以无时无刻不与他人保持接触(18)[美]梅罗维茨:《消失的地域 : 电子媒介对社会行为的影响》,北京:清华大学出版社,2002年版,第31-40页。。因而在实际的网络交往中,自我呈现表现为选择性呈现(19)Rosanna E. Guadagno, Bradley M. Okdie, Sara A. Kruse., Dating deception: Gender, online dating, and exaggerated self-presentation, Computers in Human Behavior, Vol.28(2012), pp. 642-647.和多样性呈现(20)Bortree D S., Presentation of Self on the Web: an ethnographic study of teenage girls, Education Communication & Information, Vol.5(2005), pp. 25-39.,前者更加注重理想化自我的呈现(21)Kramer N., Winter S., Impression Management 2.0. The Relationship of Self-Esteem, Extraversion, Self-Efficacy, and Self-Presentation Within Social Networking Sites, Journal of Media Psychology Theories Methods & Applications, Vol. 20(2008), pp. 106-116.;而后者在面对不同的舞台、情境设置则会更加灵活多变(22)Rui J, Stefanone M A., Strategic self-presentation online: A cross-cultural study, Computers in Human Behavior, Vol. 29(2013), pp. 110-118.。在国内学者的研究中,同样对社交网络和自我呈现之间的密切关系进行了诸多尝试,特别是对社交网络的呈现策略和呈现内容进行探讨(23)靖鸣,周燕:《网民微博表演:基于自媒体平台的自我理想化呈现》,《新闻大学》,2013年第6期。(24)李耘耕,朱焕雅:《朋友圈缘何而发:社会心理视阈下大学生微信自我呈现策略及影响因素研究》,《新闻记者》, 2019年第5期。。

通过对既有文献的梳理,现代性-自我-社交网络三者形成了较为紧密的联系,现代性的焦虑使得个体急于寻求一种自我表现和自我发展的机会冲破枷锁,而互联网的社交恰恰为个体提供了表现和发展的平台,对前文所提及现代性焦虑下的网络社交机制进行了理论方面的阐释。为了能够更好地理解本文的研究问题,笔者将个体在互联网上“自我”表现和发展聚焦于自我身份呈现的过程,它本身是一种社会互动中个体间相互建构印象的一种社会行为,在表现出符合自我预期的“理想化”呈现的同时,通过对印象的控制和修饰使得在一定程度上符合他人的期待。在互联网时代,我们已经将部分日常活动中的工作、学习和生活的内容嵌入到网络空间内。因而当下社交网络中的自我呈现,显然更贴近现实生活中的自我,甚至有相当大一部分程度的重合。这对本文的研究有所启示,本文将重点关注当下我国社会和网络环境,发现当前社交软件上各种自我呈现的特点背后的真实原因,展示经典理论在新时代背景下的全新解读方式。值得指出的是,在以往的研究中仅仅只对社交软件中的 “主号”进行自我呈现的分析,社交网络的发展下,“副号”的使用为个体提供了更为广阔的表演空间,对于该群体的研究付之阙如,因而本文试图通过问卷调查和深入访谈的方法,对于在社交网络上拥有“副号”的群体进行深入研究,对其自我呈现的特征进行概括,探究在当下互联网时代个体的行为习惯、互动方式等方面的内在机制。

三、社交网络中的“主号”和“副号”的自我呈现

互联网时代的飞速发展,使人们可以通过社交网络在线上进行互动、交流,甚至是信息的分享。互联网的时效性、自由性、虚拟性、匿名性等特征为人们搭建了一个广阔的表演舞台。在琳琅满目的网络空间中,个体参与自我学习和表演的过程,也是通过他者的反馈和理解最终实现理想化呈现的过程。互联网中的个体虽然作为虚拟空间中的行动者,但是依旧与现实中的个体有着千丝万缕的联系,因而同样是社会化的产物。在当下的互联网时代,个体在线上的表演也出现了一定的转变,他们往往过于追求一种理想化的印象管理,在他者面前营造出一种近乎完美的角色定位。根据笔者在网络中长时间的参与观察发现:这些完美的“主号”背后,一般都会有“副号”的存在,它们可能具有注册时间早、使用更加频繁、账号中现实好友更多等特点。根据戈夫曼的观点,如果说“主号”是象征着理想化表演的前台,那么“副号”则是非理想化的后台。为了更好地印证笔者的观点,通过问卷调查和深度访谈的资料收集方法,了解其背后的切换机制和深层的文化内涵。

(一)“主号”与“副号”的使用初探

为了更好地了解人们在社交网络中使用“主号”和“副号”的情况,2019年7月,笔者通过“问卷星”,对人们使用“副号”的情况进行了初步了解。问卷中共计10个问题,包括了人口学特征、社交情况、“副号”拥有情况以及对“副号”的使用动机和频率进行了初步的分析。另外,为了方便受访者的理解,在问卷中关于“副号”的称呼统一用“小号”代替。

该调查共回收216份有效问卷,其中男性94人,占比为43.52%;女性122人,占比为56.48%。微信、微博和QQ的使用率较为广泛,其中经常使用微信的被访者高达96.97%,微博的使用比例为50%,QQ的使用者占40.91%,豆瓣和Instagram各占10%左右。而对于笔者最为关心的问题,有63.89%的被访者从未拥有过“副号”,有31.48%的被访者在某些软件中拥有一个“副号”,剩余的4.63%在某些社交软件中拥有两个或者两个以上的“副号”。

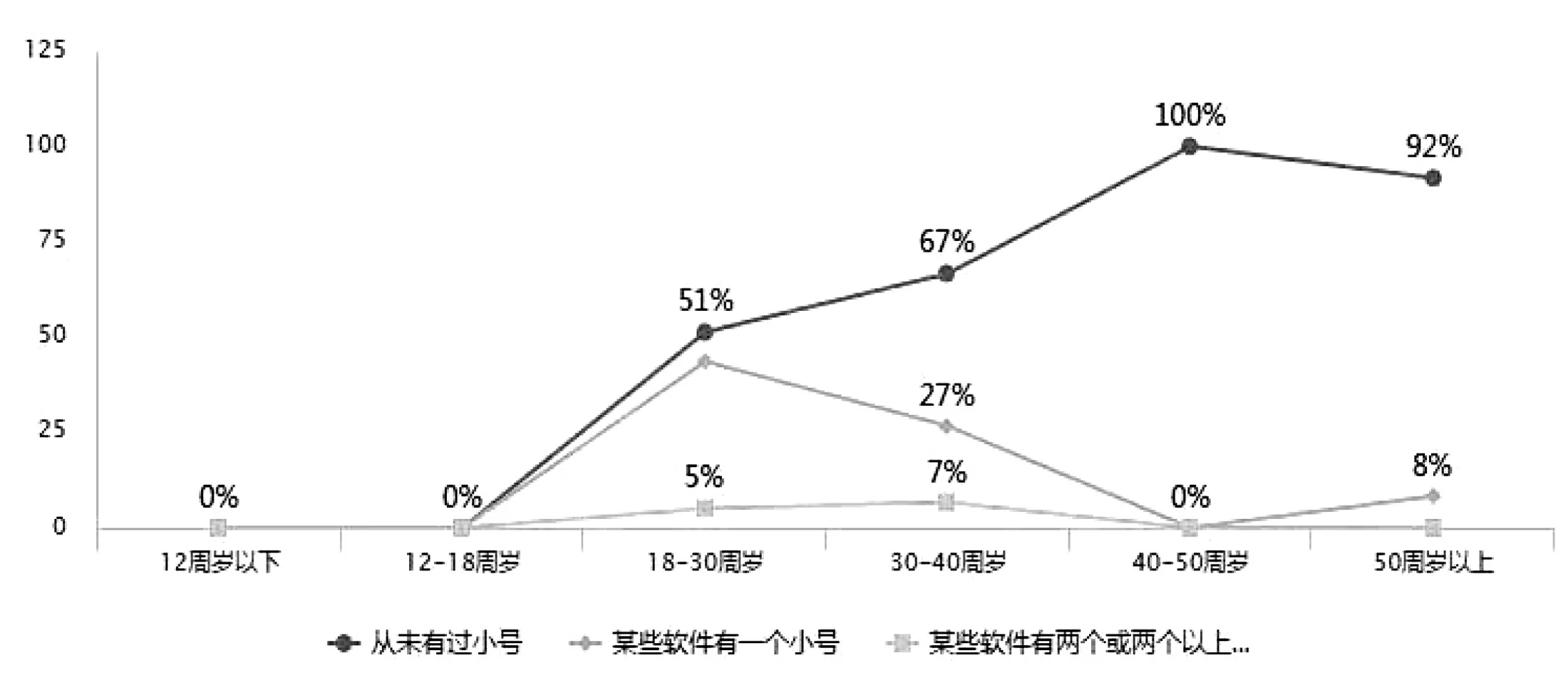

经过初步分析,拥有“副号”的人仅不到四成。进一步对年龄与“副号”使用情况的交叉分析发现(详见图1):18-30周岁的被访者中只有51.28%的人从未有过“副号”,与之相对应的43.59%的人在某些软件中拥有一个“副号”,5.13%的人拥有两个或两个以上的“副号”,这一年龄段拥有“副号”的人数显然比整体平均要高很多。随着年龄的增长,拥有“副号”的人数明显减少,这一现象说明,年轻人更倾向于在社交软件中拥有“副号”。

图1 社交网络使用情况

此外,性别和“副号”使用情况的交叉分析参见图2。 从未拥有过“副号”的女性占66.67%,从未拥有过“副号”的男性数量为总人数的52.94%,比女性低10%左右。且有两个或两个以上“副号”的男性高达11.76%,而这一类人群在女性中仅占1.96%。

图2 性别和“副号”的使用情况

值得指出的是,虽然在本次调查中微信、微博和QQ是使用频率最为频繁的三大社交软件(排名顺序分前后),但是当笔者对使用“副号”的被访者进行进一步的了解时,排名发生了变动。在拥有社交软件“副号”的78人中,44人拥有微博“副号”,31人拥有QQ“副号”,25人拥有微信“副号”。该数据表明,人们更倾向于在匿名性较强的,且能够抒发个人观点并且参与众多时事评论的微博中拥有“副号”,关于这一现象笔者将在后文结合深入访谈的结果进行更详尽的讨论。

(二)“主号”与“副号”的自我呈现

基于前期问卷调查的信息积累,笔者在深度访谈对象的选取上有一定的控制,自2019年8月起,按照立意抽样的原则,先后访谈了20位受访者,他们的职业分布较广,包括了学生、公司职员、管理人员、自雇者、教师、理发师、技术工人、私营业主等,年龄处于14-55岁之间,大多数有着大专以上的学历,网龄较高,皆为在社交软件中有“副号”的用户。访谈围绕着创建副号的“动机”、使用频率、体验等主题展开,包括了对“副号”的看法、“副号”的使用过程和体会,“副号”在使用中对于“自我”的意义等问题。大多数访谈通过微信和QQ的网络社交软件进行,访谈时间在0.5-1小时之间。

表1访谈对象个人情况汇总(应采访对象要求部分为化名)

1.现代性下的媒介话语

(1)“缺憾”的补充

随着经济收入的逐渐提高,人们的生活水平也得到了空前的改善,尽管如此,生活中依旧充斥着各种人生“缺憾”,网络时代将这种遗憾变成了可能,通过技术的手段,可以使某些遥不可及的诉求得到“满足”,甚至赋予用户感官上的感受,足以达到“以假乱真”的目的。

在社交网络上对于“缺憾”的补充大多体现在“移情”效应上。“移情是一种常见的修辞手法,但是在虚拟空间人的生存问题上,它主要表现为人们有意识的注意力转移:把一种感情转移到另一种感情上,通过虚拟空间重塑形象,并且完成心愿”。移情效应同样是一种对“缺憾”的补充。

“基本上遇到什么问题,我就发朋友圈求关注,求安慰,不然我也实在不知道和谁去说。”(第13号受访者)

“我希望能在网络上面获得一点别人的关注,我实在太寂寞了。”(第11号受访者)

在本研究进行的十年之前,大部分关于互联网络上虚拟自我的研究,都认为当时的网民所创造出来的网络形象,是不受社会准则约束、不用顾虑社会对其期望的一个相对自由的虚拟形象。在今天互联网对人们的互动也发生了很多变化,人们不再倾向于只有一个“主号”,“主号”所完成的是“扮演他人的角色”,“副号”更能体现出对于“缺憾”的补充。

“我觉得现在的社交圈子小了,现在网络时代那么发达,我觉得现在的大号就是原先现实中的自己,现在的小号就是原来虚拟世界中的自己。”(第9号受访者)

“在小号里面我会交友,甚至是网恋,谁叫我现实中是‘单身狗’呢?”(第16号受访者)

(2)给予与表达

现代都市生活具有节奏快、压力大的特征,尤其对于城市“白领”而言,每天置身于庞大的文件堆中,重复着同样的工作,他们需要通过休闲、娱乐、消费等活动从一种“异化”的工作状态中摆脱出来,而社交网络恰恰提供了这样的一个平台。

“平时工作太累了,也就下班的时候能上网看看,评论评论。”(第2号受访者)

“感觉已经成为了每天必须做的事情了,每天就能开心很多。”(第7号受访者)

“个体的表达(因而连同他给人造成印象的能力)看来包括两种根本不同的符号活动:他给予(gives)的表达和他流露(gives off)出来的表达”(戈夫曼,2008:2)。在笔者的观察中,社交软件中的自我呈现形式,主要体现在这样几个方面:个体间语言、文字交流,面向他者的文字、图片、视频、音频等内容的公开发布,以及个体间的分享或转发行为,这一内容也包括网页、小程序、音频、视频等内容。

“大号的朋友圈关闭了,也很少发东西,小号转发的比较多。”(第17号受访者)

“微博大号里面几乎都是转发的东西,原创微博都没几条;小号中总会更新一些个人的动态。”(第11号受访者)

“给予的表达”和“流露的表达”,既是个体和他者之间直接的交流,也是通过文字或语言的形式公开发布的内容。而微信朋友圈里的内容和其他社交软件里的相册,种种被表演者忽略的且难以控制的细节,更能反映一个人的真实存在。从戈夫曼的理论来看,流露是一种潜意识之下发出的符号,并不受表演者的控制,表演者能够控制给予表达的行为。在社交网络中,头像和网名同样是一种给予和流露,相较于“主号”而言,“副号”更能体现出个体的给予和表达:

“每次换头像都有人来问我为什么,我觉得很烦,我的微信头像大概已经有两年多没换过了。”(第19号受访者)

“我大号的名称基本上从来不会变的,一直是‘小芙的糖糖’,但小号就不一样了,具体看心情,看正在做什么事情,比如叫过‘认真的糖糖’,‘糖糖又不开心了’”。 (第18号受访者)

“我的头像基本上每周都会换,有些‘表面’朋友甚至都找不到我了。”(第11号受访者)

给予和流露这两种形式的表达是表演的过程中的伴生现象,但由于社交软件本身作为个体表演的平台,为个体的自我呈现赋予了更多的给予的意义和更多的流露。笔者在访谈中发现,几乎所有社交软件的使用者都意识到了给予与流露这两种表达方式的存在,且使用者会有意回避在“主号”中的流露,他们更倾向于通过“副号”进行情感的表达。

(3)自我认同

在社交网络中,“晒”已经成为了用户互动的基本行为,“晒”的对象可以是物品,可以是动态,也可以是一件事情,通过文字、图片或视频的方式有意地在社交软件的公共空间中发布出来,获得别人的认可。

“会在朋友圈里分享一些音乐、文章,出门旅游也会打卡。”(第20号受访者)

“每次男朋友给我的买的东西我都会‘晒’在上面。”(第10号受访者)

凡勃伦的“有闲阶级论”认为阶级是理解品味的关键要素。炫耀性、浪费性的消费标志着人们的社会地位和声望(25)[美]凡勃伦:《有闲阶级论》,李华夏译,北京:中央编译出版社,2012年版,第61页。。炫耀性浪费的原则指导着习惯的形成和行为的规范,影响着义务感、美感、效用感、风险或者惯例的适当感以及真相的科学感。品味的个体性和公共性通过攀比或模仿别人的品味来达到统一。通过“晒”,个体的社会地位和声望得以凸显。炫耀成为虚拟社区部分人生存的重要形式,他们通过“晒”而寻求自我身份的确认和自我价值的认同(26)王欢,关静雯:《微信朋友圈“晒”现象研究》,《重庆邮电大学学报(社会科学版)》,2016年第3期。。

2.理想化和表达控制的维持

(1)理想化

“如果个体希望是自己的表演达到理想的标准,那么他就必须摒弃或隐瞒与这些标准不一致的行为”(戈夫曼,2008:34)。社交软件的个体在自我呈现的过程中,往往无法满足全部观众对其理想化表演的期待,因此表演者需要根据自身需求和不同的情景对其自身表演角色的理想化进行一番取舍。假设表演者是一名公司职员,若他的观众中大部分是上级领导、长辈,他会倾向于表现出自己对于工作勤勉、积极的一面;若他的观众中大部分是他的同事、同学,他会倾向于表现自己平日生活里潇洒、自在的一面。这两种不同的角色扮演几乎是对立的,因此表演者不得不在两者间做出取舍。亦或这两种角色都不是表演者发自内心地想要展示的角色,而是为了满足对非理想化自我的追求,这也是笔者在研究中的发现之一。“当个体在他人面前呈现自己时,他的表演总是倾向于迎合并体现那些在社会中得到正式承认的价值”(戈夫曼,2008:29)。

“工作微信里放的都是客人的发型照片,或者店铺的优惠活动,还有我学习、参加比赛的照片,这样对我的工作有利。”(第3号受访者)

“大号换了个头像是灰色的,我妈还因为这个事情跟我吵架了,从那以后我连头像都不敢换了,也很少发朋友圈了。”(第13号受访者)

“本来我的头像是我家的猫,但是开学了到新的环境中,怕别人觉得我很‘娘’,就换成了风景图。”(第16号受访者)

特克尔认为个体在网络上所显示出的自我,更符合理想中的自我,这一结论似乎只在“主号”中得到了验证。社交网络满足了个体自我呈现的需求,当个体在网络中的自我呈现策略完成了积极自我呈现后,在某些特定的情境中,他们也需要非理想化的自我呈现。笔者认为被访者在“主号”中通常会采用理想化的自我呈现,会选择性地传递一些能够展示自身正面形象的信息,而隐去那些较为负面的个人信息。而在“副号”中则更多地采纳非理想化的自我呈现的策略,会不加掩饰地抒发自己的个人情感,对公众事件的看法,甚至分享一些抽奖、优惠、或者促销活动。

“会在小号分享很多转发抽奖的活动,感觉不好意思在自己的大号里这样。”(第6号受访者)

“小时候会在QQ空间里写日志,求关心,求安慰,上大学加的好友多了就不写了。后面觉得没办法,有些东西憋在心里难受,就又开了小号。”(第12号受访者)

“登录小号的时候,看到自己想要‘马克’的东西就会转发,不会考虑太多,感觉自己在大号上都很少发东西了。”(第8号受访者)

(2)表达控制的维持

库利的“镜中我”理论认为个人通过与社会的互动才能对自己的自我形象产生认识,社交网络就给个人提供了这样一个认识自我的平台。使用者发布自己的动态文字、照片、视频,分享文章或歌曲,有可能会获得来自观众的点赞、评论或转发,通过这些细节感知在别人眼中表演者的自我形象是如何的。

社交网络的开放性使得我们的社交模式也发生了转变,从熟人社交向陌生人社交转变,这使得个体在网络上进行自我呈现的时候可以不必担心被熟人认出来而导致表演失败(27)郝烨:《拟剧论视域下社交网络中个体的呈现与表演》,《传媒》,2015年第22期。。这显然与本文针对社交媒体“副号”的研究所呈现的事实是相矛盾的,笔者认为目前我国的社交媒体仍以熟人社交为主,因此使用者才不得不注册“副号”,正是因为担心在熟人面前的表演失败。现实社会赋予的角色,会被不可避免地带入社交软件的使用场景中,“主号”总在努力表演达到理想的社会规范标准,而“副号”毋须隐瞒这些与社会规范标准不一致的行为。

戈夫曼认为表演的内容往往强调了表演所发生的社会之中的公认准则。其中之一就是:“作为一个社会角色,在观众面前表演,我们必须保持相对稳定的状态。”社交媒体上的表演者们也在努力地遵循这一准则。

“在大号上从来不会发自己的照片,但是很喜欢在小号上发自拍,自己也经常会看小号相册。”(第4号受访者)

“刚开始做微商的时候就新注册了一个小号,专门做生意用的,也不想让以前的朋友圈子知道我现在做这个了。”“小号的微信名就是我店铺的名字,头像是我自己的照片。”(第5号受访者)

“原来的微博账号被我同事发现了,里面有蛮多我跟我男朋友的照片,我不想让她们知道我的生活,所以就把那个号废弃了。”(第7号受访者)

同样地,作为明星的公众人物同样需要表达控制的维持。明星们的官方账号通常会发布由公关团队拟定的文字,配上精致的“硬照”(精致修饰后的图片),一切的行为都符合该明星的人设。而为了更好地表达那些不合“人设”的自我,他们选择在“副号”上进行“真情流露”,他们会抱怨自己的工作、收入,甚至记录下自己不为人知的情感秘密。当明星的“副号”被公众发现的时候,大部分明星都会否认或不予回应,因为他们需要在公众面前维持自己稳定的人物形象。访谈对象谈到自己的“副号”的时候,也经常提到类似的行为。如果说“主号”上的表演呈现出一种相对稳定的状态,是一种“社会化自我”;那么“副号”则是被情绪和精力所控制的“人性化自我”。

值得指出的是,在当下的网络环境中,也会充斥着一些不和谐的现象。他们潜伏在虚拟的空间中,肆意发表负面的、攻击他人的言论,借助于社交软件匿名性、自由性的“便利”,他们甚至可以不为自己的言论负责,享受着言论“自由”的便利。

“在各种话题讨论下面尽情地留言,也不用担心会被人肉。”(第6号受访者)

“我也就找点存在感,但是我觉得说什么是我的自由,反正别人也不知道我是谁。”(第14号受访者)

“键盘侠”现象是个体以一种特殊的形式得到表演呈现和舞台营造,尽管该现象会增加事件的热度、提高话题的关注度,但是在当下的网络环境中也会带来极为严重的后果,“键盘侠”容易出现偏激的语言从而引发网络暴力。因而互联网媒体平台需要对网络用户加强社会主义核心价值观的引导,充分发挥其在虚拟空间的舆论导向作用,避免网络暴力此类不和谐的现象发生。

3.自我导向的群体区隔

(1)观众“隔离现象”

在社交网络的舞台呈现过程中,观众经常认为个体所呈现的表演即是观众的一切表露,但“面对每个不同的群体,他都会表现出自我中某个特殊的方面”(戈夫曼,2008:39)。因而个体为了更好的舞台呈现,创造出了“观众隔离”现象。“通过对观众的隔离,表演者可以确保此时观看着他的这种角色表演的观众,一定不会是他在另一种舞台设置下表演另一种角色时的观众”(戈夫曼,2008:40)。“主号”与“副号”之间的切换,是一种不完全“观众隔离”。

“QQ小号里面只加了我的几个好兄弟,剩下的都是打游戏认识的网友。”(第9号受访者)

“有朋友吐槽过我最近关注的明星,从那以后我就觉得自己都不能愉快地追星了。那之后我清理了大号发过的内容,然后注册了小号,在小号里我想关注谁就关注谁。”(第7号受访者)

“相亲网站上认识的人我都是给她们我的微信小号,不想暴露太多自己的个人隐私,现在微信都跟手机号绑定了。”(第17号受访者)

“在大号人多又很杂,所以从来不会发自己的照片,但是很喜欢在小号上发自拍,自己也经常会看小号相册。”(第4号受访者)

从访谈的结果来看,“主号”中的好友与“副号”中的好友,并不是完全的不相同,有小部分经过筛选的好友,同样会出现在“副号”之中。与“主号”上发布的内容相比,小号发布的内容显然更弱化旁观者的存在感,因为表演者已经将那些与“副号”舞台格格不入的观众隔离在了剧场之外。

(2)被割裂的“自我”

在互联网尚未普及的年代,个体在现实中的交往群体基本等同于他手机中通讯录的人员列表,而当下手机中的通讯录已经逐渐被微信通讯录所取代,包含了其在现实生活中的全部社会关系。微信已经完美地将个体现实中的朋友圈复制到了手机软件中,也将现实生活中的那个熟人社会照搬到了自由、隐蔽的虚拟空间。

在之前的讨论中,社交软件大多将好友之间的即时通讯功能与互动平台进行了适当的区隔,例如微信中的“微信”和“朋友圈”;微博中的“私信”和“微博”;QQ中的“消息”和“动态”。虽然在实际中,使用者可以自己选择是否开通并使用社交网络平台来进行自我的展示,但笔者的研究发现,在同一个社交网络账号中,表演者对于这两个略有区隔的舞台的自我呈现策略几乎完全是一致的。因此本研究并不细分在同一个社交账号中的表演行为属于即时的互动行为还是“展览会”式的持续互动行为。这也与本雅明所提出的“光韵(Aura)”的概念相契合(28)瓦·本亚明,张旭东:《机械复制时代的艺术作品》,《世界电影》,1990年第1期。,他认为“光韵”的存在既有时间限制又有空间限制,并且认为机械复制会严重损害艺术品的“光韵”。伯尼霍根也认为网络上的自我呈现由于其持续性和复制性,已经从一种类似转瞬即逝的舞台表演转化成一种较长时间段内的陈列展示。在某一些特定的场域之下,乃至于一些实名制的社交媒体之中,这些“光韵”并没有被损害和消逝,而是人们已经逐渐接纳了“光韵”是可以存在于网络之中这样的事实。

“我很早之前就在朋友圈里抱怨家里的一些事,结果被新公司的老板看到了,他以为我在抱怨工作的不满,对他的不满,就被辞退了。”(第18号受访者)

网络社交软件作为个体自我呈现的舞台,其本身也是对往事的一种随笔型书写,寄托着对于往事特殊的认知和情感体验。当他者对几年前个体的表演进行“回顾”时,这种情感其实早已烟消云散,也就丧失了“光韵”效应。当下的社交软件,如微信推出的朋友圈“三天可见”的功能也是避免了被他者误解的现象。

与此同时,笔者认为网络空间的持续延伸加速了部分与人们的日常生活相重合。使用者在社交软件上建立的形象,与现实中的自我仍有着越来越紧密的联系,“主号”与“副号”是割裂的自我,但不是分裂的,分裂包含了完整地被分割的含义。

“大号是工作中的我,小号是工作之余的我。”(第7号受访者)

“(大号和小号)都差不多,只不过面向不同的圈子吧。”(第18号受访者)

“(大号和小号)都是真实的啊,开小号就是为了方便卖货。”(第5号受访者)

“上班的时候加客人微信都是用小号,跟朋友聊天还是用大号比较多。”(第3号受访者)

“主号”与“副号”之间有分隔,但不是完全对立或完全没有重合的部分。采用“副号”的方式并不能完全割裂个体的喜好、信仰和社会关系,虽然面向的观众不同,甚至与“主号”存在冲突的地方,但是依旧是自我呈现,它们可能是过去的自我,也可能是不同状态下的自我,这些自我又联结起来构成了完整的自我。

四、结语

通过对深入访谈资料的分析,笔者对社交软件的“主号”和“副号”有了更深刻的理解。“主号”具有官方性、明确性和保守性的特点,尤其是现实社会实名制认证的账号,如微博中的“加V账户”,“主号”的使用频率较高、人际关系较复杂。而“副号”则具有隐蔽性、自由性、开放性的特点,他们自由地散落在网络上,很难将它们与现实中的使用者相联系。

现代性视角下个体在网络空间中的互动,实际上是个体的“自我意识”与他者交流互动的过程,个体在“主号”和“副号”上的网络社交行为就是其现实中自我呈现的延伸,无论是“主号”还是“副号”这两个舞台之上的自我呈现都指向屏幕背后的自我。尽管个体对于“主号”与“副号”的使用有着明显被人为区隔的痕迹,却也有着许多无法割断的交织与重叠,两者结合起来更加全面地实现了使用者自我呈现的需求。无论将其作为一个整体还是一个个体进行研究,戈夫曼的拟剧理论仍然具有很强的解释力。本研究通过拟剧理论解读使用者在“主号”和“副号”之间不断切换的自我呈现行为,得出如下的结论。首先,社交软件的使用者是意识到了“给予”与“流露”的区别,且在一定程度上控制着“流露”行为。与“副号”相比,使用者显然更加刻意地控制着“主号”中的一切流露式的自我呈现。其次,如同现实中的自我呈现一样,使用者在社交软件中的种种行为也都试图遵循着“理想化”呈现的原则,即社会赋予个体的角色规范,但这种现象似乎只在“主号”中更普遍。“副号”中的自我呈现则是一种真情的流露,他们并不用再通过表演达到理想的标准。再次,“主号”和“副号”的区别,也是社会化的自我与人性化自我的区别,前者需要表演者努力维持一种相对稳定的状态,而后者则更被情绪和情感所左右。此外,从观众的角度来说,使用者在“主号”与“副号”之间的切换也是一种观众隔离的行为,在”副号”中表演者会相对弱化观众的存在感,因此会较为慎重地将一部分观众分隔在该舞台以外。最后,无论是“主号”还是“副号”,都在无时无刻地进行着使用者的自我呈现,尽管这两种自我呈现的方式、策略、观众、侧重点、出发点都有所不同,但它们都共同指向着使用者内心深处的那个自我。正是“主号”和“副号”之间的切换、交错、重合、互补联合构建出了一个更加丰满的自我。

社交软件的普及率逐年上升,部分现实空间中的人际交往行为已经被转移到社交软件这类虚拟的平台上,这是互联网时代对人类生活方式的巨大转变。但从另一个方面来说,虚拟空间重塑了个体间交往的同时,个体所享受的匿名性逐渐被剥夺,言论自由受到限制。各种人肉搜索事件的发生更让人们感受到即便是在无限自由的虚拟空间中,仍然是被“监视”的,这也是现代虚拟空间中的“全景敞视监狱”。人们逐渐意识到,在虚拟空间内同样需要一种“理想化”的呈现,因而越来越多的人在进行网络社交中也会变得小心翼翼。值得指出的是,当下的互联网时代,也会出现一些由“副号”引发的不和谐因素,它们可以认为是在自由领域被不断限制和剥夺后萌生的产物。对于使用者而言,无论是在“主号”还是“副号”上发生的社交行为,都应当遵守现实生活中的法律与道德准则。政府、市场和网民行动者,是建立健全网络治理体系、全面提高网络空间治理能力、充分发挥虚拟网络空间正面功能的三大主体。互联网监管部门根据现行法律加强对网民“主号”和“副号”的监督和管理,社交媒体强化用社会主义核心价值观对网民的正确引导,网民自觉从法律和道德层面约束自己的网络社交行为,是维护良好、健康、清明的网络空间的必要条件。