“源方言”与马来西亚华语的形成

——以补语标记“到”为例*

齐环玉

(暨南大学 华文学院,广东 广州 510000)

一、马来西亚华语的形成过程及其特点

马来西亚华语是普通话的域外变体,与普通话同源一脉,因其所在的区域特殊性及其形成过程的复杂性而与普通话之间出现诸多差异。郭熙(1)郭熙.马来西亚华语概说[J].全球华语,2017,(1).认为马来西亚华语的形成与华文教育的发展以及中国国语的推广分不开。早期移民到马来西亚的华人多使用各自的方言。人在异国,为了生存,来自同一祖居地、操同一汉语方言的华人经常聚居在一起,这对于华人方言母语的保存具有重要意义。早期华人开办的私塾也主要教授方言母语,但因各自方言不同,在相互交流时只好选择祖国的“国语”作为沟通的语言。马来西亚华人大规模移民时期主要集中在辛亥革命到1949年之间,正是中国“国语运动”的时期。随着“国语运动”的推广,马来西亚华人的方言教学也逐步过渡到“国语”教学。1904年,马来西亚第一所新式华文学校槟城“中华义学”建立,标志着教学媒介语由方言转变为“国语”(马来西亚“华语”的前身)。1919年“五四运动”之后,大部分马来西亚的华文学校把媒介语完全改为“国语”,课本里的文言文也改为白话文。而后,随着马来西亚等东南亚国家的各自独立,加之中国不承认双重国籍的政策,马来西亚华人则用“华语”(即“华族”的语言)这个新名称取代“国语”,指称相互之间交流的华人社会共同语。

马来西亚华语与普通话都由近代“国语”发展而来。1949年之后,各地华语与现代汉语标准语分别发展。相较于普通话,马来西亚华语在形成和发展过程中受到诸多因素的影响。马来西亚华人大多数同时掌握并使用3种以上的语言(华语、马来语、英语)和一到多种汉语“源方言”(2)根据邢福义“如果一个人生活在某种方言地域环境之外,仅通过祖辈父辈的承传而习得某种方言,那么,对于这个人来说,其原貌方言称之为‘源方言’”。(邢福义.新加坡华语使用中源方言的潜性影响[J].方言,2005,(2).)(闽南语、粤方言、客家话),这种现象的直接影响造成了不同语言之间的密切接触以及共同语与方言、方言与方言之间的相互影响和融合。从外部看,马来西亚华语受到大陆及香港普通话、台湾“国语”、新加坡华语等的影响;从内部看,马来西亚华人多来自福建和广东,以南方方言(福建厦漳泉一带的闽南语、广东粤方言、客家话)为“源方言”,“南方方言对华语的影响,是巨大的”(3)周清海.华语研究与华语教学[J].暨南大学华文学院学报,2008,(3).。此外,华语还受到马来西亚官方语言马来语以及强势第二语言英语的影响。

特殊的形成和发展过程使得马来西亚华语呈现出鲜明的特色,如语码夹杂和语码转换现象明显,口语和书面语语体差异显著等,其中,“源方言”对于马来西亚华语的影响是其特色的主要来源。黄立诗(4)黄立诗.马来西亚华语口语部分特殊语法现象研究[D].北京师范大学博士学位论文,2013.考察发现,马来西亚华人社会日常交谈中所使用的语言还是以各自的方言以及华语为主,英语和马来语对华语的影响并不大,“这两种语言对华语的影响多半出现在词汇层,语法层相对没那么显著。”马来西亚华人的“源方言”主要有厦漳泉一代的闽南语、广东粤方言、广东和福建的客家话、潮州话、海南话等。从方言群体人数比例来看,排名前三的分别是福建人、客家人和广东人,相应的闽南语、客家话和粤方言也是对马来西亚华语产生影响的主要汉语方言。其中,客家人虽然为华人的第二大方言群体,但客家话对华语的影响并不大。潘碧丝(5)潘碧丝.多元方言下的渗透与包容——马来西亚华语中的方言词语[J].云南师范大学学报(对外汉语教学与研究版),2012, (3).考察发现,客家方言词语在华语中并不多,并认为这可能与他们的居住地区和接触面有关。客家人多居住在乡间,从事与农业有关的行业,甚少与城镇居民接触来往,语言接触与碰撞的机会不多,词汇借用的现象也自然减少。闽南语和粤方言则是对马来西亚华语影响最大的两种强势方言,前者主要因为“人多势众”,后者在近几十年依托粤方言电影、歌曲等文娱作品的传播而对马来西亚华人年轻一代产生深远的影响。黄立诗(6)黄立诗.马来西亚华语口语部分特殊语法现象研究[D].北京师范大学博士学位论文,2013.认为“广东话对华语口语的影响比福建话更要明显一些,尤其是在句法和构词方面”。我们在对马来西亚华语语法面貌进行考察时,也得出了同样的结论,即粤方言是对马来西亚华语影响最大的“源方言”。本文以马来西亚华语中最具特色的补语标记“到”为例,考察其多功能性的用法并探求其来源,从而阐明粤方言对马来西亚华语的重要影响。

二、“到”的多功能性

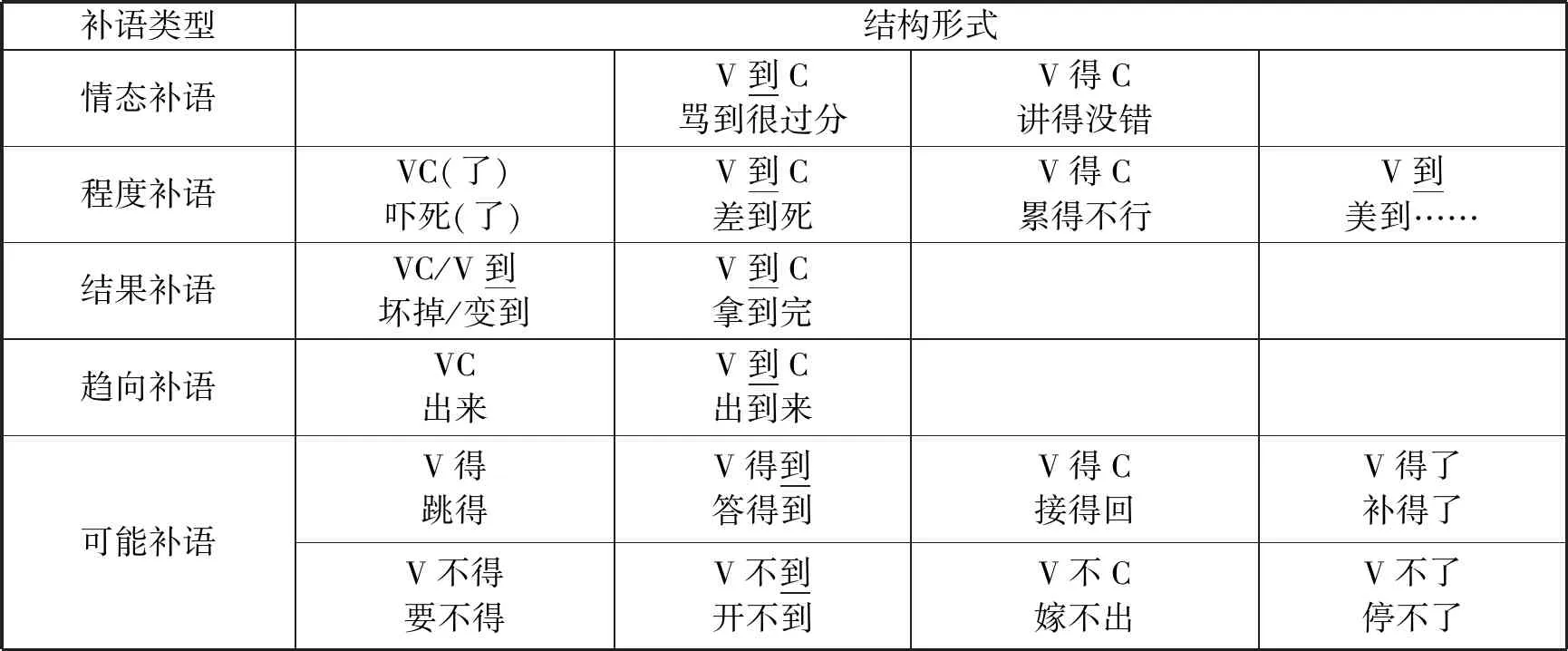

“到”在马来西亚华语补语系统中占有重要的地位,是构成马来西亚华语与普通话之间补语差异的主要因素。本文通过对书面语语料(7)书面语语料(约300万字)内容主要来源于马来西亚当地的华文媒体,部分选自马来西亚流行的华语文学作品。(报刊、媒体)和口语语料(8)口语语料(约23万字)由两部分构成,一部分是马来西亚本土电影,共7部,约12万 字;另一部分来自马来西亚电台节目《搵到你》(One FM)和《线人专家》(My FM),约11万字。的考察,将马来西亚华语中的主要补语类型进行汇总,发现“到”参与了5类主要补语(9)这5类主要补语是补语系统的核心成员,无论从结构还是语义角度看都在补语系统中具有典型性,关系到整个补语系统的架构,且马来西亚华语与普通话的补语系统中这5类主要补语的差异也最为明显。的构成,并在其中充当不同的角色,使得各类补语形成了较强的系统性。见表1。

表1 马来西亚华语中的主要补语类型

马来西亚华语中的“到”有多种用法,是一种典型的多功能性(multifunctionality)(10)Haspelmath, M.The Geometry of Grammatical Meaning: Semantic Maps and Cross-linguistic Comparison[A].M. Tomasello.The New Psychology of Language vol.2[M]. New York: Erlbaum,2003.语法形式。本文主要讨论马来西亚华语补语系统中的“到”,将其在主要补语类型中的用法归纳为以下9种:

1. 虚化结果补语

在其“到达”的本义基础上引申为表示动作已经实现,或者动作有了结果,这种用法在口语和书面语中都很常见,其句法环境为“V到(O)”,如:

1)你讲你想要在这个星期天,看你可不可以说服到他。(口)

2)“嗯。等你出院,我们一起去那里吃早餐!”他和父亲约定到。(书)

2.假位可能补语

赵元任提出“假位可能补语”(dummy potential complement)(11)赵元任,汉语口语语法[M].吕叔湘译.北京:商务印书馆,1968/1979:210.吕叔湘将其译为傀儡可能补语。这一概念,认为“有两个常用的补语‘了’和‘来’,没有什么特殊的意义,其作用在于使可能式成为可能”。“V得到/V不到”是这类可能补语在马来西亚华语中的优势表达,可以代替普通话中“V得了/V不了”“V得C/V不C”等结构。如:

3)他们问你一些问题,你未必答得到。(口)

4)你脚痛又跑不到,他们快来了。怕不怕死?(口)

3. 完整体标记

动结式“V到”中的一部分“到”进一步虚化,仅表示动作完成,相当于动态助词“了”,称为“完整体标记”(12)吴福祥.南方方言里虚词“到(倒)”的用法及其来源[J].中国语文研究,2002,(2).,如:

5)又嫁到一个老公,娘娘的,跟着又进黑社会做老大。(口)

6)她感动地说:“对自己更有自信,明白到自己可以做更多。”(书)

4. 情态补语标记

马来西亚华语中,“到”可以置于几种不同的述补结构之间充当连接成分,其中用作情态补语标记最为典型。情态补语主要有“V得C”和“V到C”两种,前者在书面语中占绝大多数,与普通话基本一致;后者是口语中的优势结构,既可以表达状态,也可以强调程度,以强调程度为主,而“V得C”则主要用来表达状态。

7)你这样大声做什么,你搞到人家现在没有mood了。(口)

8)我是觉得你演到OK啦。(口)

5. 程度补语标记

马来西亚华语的程度补语有组合式和粘合式两类,粘合式为“VC(了)”,组合式有“V得C”和“V到C”两种,普通话中基本使用“V得C”,马来西亚华语,尤其口语中程度补语“V到C”的使用频率很高,常用搭配有“V到死”“V到爆”“V到不行”等,还有一种高程度补语省略句,普通话中用“V得”,马来西亚华语中用“V到”,如:

9)酱子也不懂啊,差到死!(口)

10)他说:到了第三天,他已经手痛到不行了。(书)

11)她爸爸早上用了后,那个脸啊,敏感到!(口)

6.过去完成体标记

“有(冇)V到” 是马来西亚华语口语中的一种常用特殊句式,表示“确定或否定动作行为在过去的时间里实现、完成,或是否曾经发生过”(13)黄立诗.马来西亚华语口语部分特殊语法现象研究[D].北京师范大学博士学位论文,2013.。方小燕(14)方小燕.广州话里的动态助词“到”[J].方言,2003,(4) .指出,粤方言中“到”可以用在动词和形容词之后,与“有”或“冇”同现,表示动作行为或性质状态在过去的时间里完成,是一种过去完成式,在这种用法中,“到”的意义进一步虚化,相当于一个表示完成意义的动态助词,同“有”“冇”一起构成过去完成式。

12)我觉得,我……有被你欺骗到啦,你是不是在My FM?(口)

13)稍微有关注全球教育走势者,应该有发现到芬兰教育近3年来抬头了。(书)

7.全量标记

马来西亚华语中有一种特殊表达式“V到完”,“完”所指向的论元在动作“V”的作用下全部实现某种结果,表达“完全”或“全部”,强调“全量”,如:

14)讲到完啦,你知道我为什么会打电话给你吗?(口)

15)我那些名贵的jacket,我放在我的车里面啊,湿到完啊!(口)

8.趋向补语实现标记

趋向补语结构“V来/去”中可以插入“到”形成“V到来/V到去”的表达式,强调动作及其趋向已经完成或实现,口语中很常见,通常出现在句子的前半段,作为时间背景,引出其他动作或事件,如:

16)我回到去公司的时候,全部人笑我。(口)

17)明天过到去KL,有点难度诶。(口)

9.可能补语标记

口语中“到”与“不到”可以插入动趋结构之间,形成“V到/不到C趋向”(C主要由“去”“来”“出去”“出来”充当),表达动作及其趋向实现的可能与否,以否定形式更为常见,肯定形式多与表示可能性的能愿动词连用,如:

18)你明天可以过到来吗?(口)

19)我又出不到去买。快点,你教我还可以酱?(口)

20)我们home set租不到出去都是因为你的冰格哦。(口)

以上9种用法中,第1种和第2种用法中的“到”虽已虚化,但仍充当补语,其他的“到”已经转化为补语标记,甚至有的进一步虚化为体标记。鉴于语法化是一个连续的过程,且上述“到”的语法化都发生在述补结构中,因此我们将其放在一起讨论,以“补语标记”统称之。

三、“到”的语义图

马来西亚华语与普通话同源一脉,都是由近代“国语”演变而来,但因其特殊的历史发展过程以及所处的多语言、多方言接触与竞争的环境,与普通话之间形成了诸多方面差异。周清海(15)周清海.华语教学与现代汉语语法研究[J].语言教学与研究,2014,(5).认为现代汉语标准语是一种“古今杂糅,南北混合”的语言,而华语的“古今杂糅,南北混合”现象更甚于现代汉语。其中,“古今杂糅”现象书面语多些,而“南北混合”现象,口语多些。郭熙(16)郭熙.马来西亚华语概说[J].全球华语,2017,(1).认为马来西亚华语书面语总体上与中国现代白话文一致,但随文体而异,两极分化相当明显。马来西亚华语口语则是在方言和现代白话书面语基础上发展起来的。马来西亚华语与普通话的一致性占主导地位,其差异主要来自马来西亚华人“源方言”和汉语现代白话的影响,因此我们在考察马来西亚华语的变异时,要将这些因素纳入考查范围,以便弄清其变异的原因。

语义图(sementic map)是“特定语言相关编码形式的多功能模式在概念空间上的实际表征,体现的是不同语言对同一概念空间的不同切割方式”(17)吴福祥.多功能语素与语义图模型[J].语言研究,2011,(1).。语义图模型(semantic map model)是运用语义图来进行跨语言分析的重要方法,其基本假设是“人类语言的多义形式或多功能范畴在语义关联模式上虽颇多歧异,但不同语言对应或相关的多功能形式在语义组织上一定存在相似性,也一定具有共同的制约和限制。语义图模型的主要目标是通过跨语言比较来揭示人类语言多功能模式的殊相(变异模式)和共相(普遍特征),特别是不同的多功能模式背后的跨语言规律性。”(18)吴福祥.多功能语素与语义图模型[J].语言研究,2011,(1).马来西亚华语中的“到”正是典型的多功能语言形式,其用法与普通话、三大“源方言”乃至现代白话之间有共性也有差异,我们通过绘制语义图模型,探讨这几种语言(方言)中“到”的多功能分布与差异。

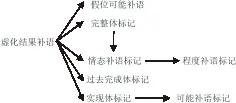

前面我们将马来西亚华语中的动词后置成分“到”细化出9种主要用法,根据这些用法我们绘制出“到”的语义图(图1)。

图1 马来西亚华语中“到”的语义图(19)图1到图6中的语义图是结合“到”在汉语标准语和方言中的语法化路径绘制而成。

下面我们根据马来西亚华语中“到”的语义图来绘制普通话、粤方言、客家话、闽南语以及现代白话中“到”的语义图。首先来看普通话中“到”的多功能性情况(图2)。

图2 普通话中“到”的语义图

如图2,普通话中,“到”除了作为实义动词充当谓语以外,主要后置于动词充当趋向补语,在此基础上语法化为虚化结果补语。普通话中情态补语结构主要使用“V得C”,张谊生(20)张谊生.试论当代汉语新兴的补语标记“到”[J].当代语言学,2014,(1).指出“到”作为补语标记首先在南方方言中虚化成熟,在当代汉语中属于新兴的补语标记。此外,近年来受南方方言及网络传媒的影响,“V到哭”“V到爆”等程度补语表达式也开始在普通话中流行。(21)张雪梅.新兴的高程度表达式“A(到/得)哭(了)”考察[J].新疆大学学报(哲学·人文社会科学版),2017,(6).因此,我们认为“到”在普通话中也开始具有情态补语标记和程度补语标记功能,但因其处于新兴阶段,且使用频率不高,使用范围有限,我们在图2中将这两种功能标注灰色底色,以示区别。

图3 粤方言中“到(倒)”的语义图

如图3,粤方言中的“到”覆盖了马来西亚华语中“到”的绝大多数用法,只有“全量标记”这一用法不具备。严格来讲,粤方言、客家话与普通话和马来西亚华语中“到”相对应的有两个词,分别是“到”和“倒”,鉴于两者同源,且在翻译或转化为马来西亚华语时都对应“到”,因此本文对二者不作区分,将其用法合并。首先,“倒”在今天的广州粤方言里只有动相补语(相当于本文的虚化结果补语)和假位可能补语两种功能。(22)李新魁.广州方言研究[M].广州:广东人民出版社,1995;陈慧英.广州话的“倒”和“到”[A].第六届国际粤方言研讨会(澳门)论文[C].1997;吴福祥.南方方言里虚词“到(倒)”的用法及其来源[J].中国语文研究,2002,(2).其次,根据郭必之(23)郭必之,林华勇.廉江粤语动词后置成分“倒”的来源和发展——从语言接触的角度为切入点[J].语言及语言学,2012,(2).,广州粤方言中的“到”主要有趋向补语、动相补语和补语标记3种功能。鉴于粤方言中“V得C”和“V到C”有明确的分工,前者表示状态,后者强调程度,(24)刘子瑜.试论粤方言“V到C”述补结构的语法化及其与“V得C”述补结构的互补分布[J].语言研究,2006,(3);彭小川.广州话助词研究[M].广州:暨南大学出版社,2010.因此这里所说的补语,既包括情态补语中表示程度的部分,也包括程度补语中的组合式“V到C”。图3粤方言中“到”的功能还有3种,分别是过去完成体标记、实现体标记和可能补语标记。根据方小燕(25)方小燕.广州话里的动态助词“到”[J].方言,2003,(4) .,粤方言中“到”可以用在动词和形容词之后,同“有”或“冇”搭配,确认动作行为或性质状态在过去的时间里完成,是一种过去完成式,即图中的过去完成体标记。“V到嚟/去”是粤方言中一种凝固性很强的复合趋向词,相较于“V嚟/去”,更强调“实现”,这里的“到”即图中的“实现体标记”。此外,粤方言中,“V到嚟/去”用于未然的语境中则可以表达可能性,成为可能补语肯定式,与其相对应的否定式是“V唔到嚟/去”,“到”在这里成为引导能性述补结构的标记。(26)林俐.粤语能性述补结构的研究[D].暨南大学硕士学位论文,2006.综合来看,粤方言中“到”(到/倒)共具有上述7种功能。最后,吴福祥(27)吴福祥.南方方言里虚词“到(倒)”的用法及其来源[J].中国语文研究,2002,(2).根据罗康宁和唐志东的例句,指出粤方言广东信宜方言的“倒”可以用来表达完整体,如“来倒五百人(来了五百人)”/“一只干将做倒只牌子(一名干将做了个牌子)”。但这种用法在其他地区的粤方言中很少见,如广州粤方言和香港粤方言中的“到(倒)”都不用作完整体标记,而使用相当于普通话的动态助词“了”的“咗”。因此,我们将“完整体标记”标注灰色底色以示区别。

图4 客家话中“到(倒)”的语义图

如图4,客家话中“到”(到/倒)共有上述功能中的5种,根据郭必之、林华勇(28)郭必之,林华勇.廉江粤语动词后置成分“倒”的来源和发展——从语言接触的角度为切入点[J].语言及语言学,2012,(2).对多地客家话的考察,与粤方言一致,“到”在客家话中主要有趋向补语、动相补语和补语标记的功能;而“倒”覆盖的功能则比较广,包括趋向补语、动相补语、假位可能补语、补语标记、过去完成体标记以及完整体标记。(29)郭必之、林华勇使用的名称是“完成体标记”而非“完整体标记”,这一术语引自吴福祥,吴文所用的是“完整体标记”。此外,郭、林文中归纳的“倒”的功能还包括“持续体标记”,因与本文无直接联系,我们暂且不讨论。“倒”在客家话中充当补语标记,所指补语包括情态补语和程度补语。情态补语中也是以强调程度类为主,但也可以用来表示状态,如梅县客家话“唱倒异好(唱得很好)”(30)林立芳.梅县方言的结构助词[J].语文研究,1999,(3).;程度补语如五华客家话“饭硬倒会死(饭硬得要命)”(31)朱炳玉.五华客家话研究[M].广州:华南理工大学出版社,2010:410.。此外,吴福祥(32)吴福祥.南方方言里虚词“到(倒)”的用法及其来源[J].中国语文研究,2002,(2).提到有些客家话中的“倒”可以用作完整体标记,涉及的有台湾桃园客家话、四县客家话、南雄珠玑客家话等,但这种用法在其他地区的客家话中并不常见。

图5 闽南话中“遘(甲)”的语义图

如图5,闽南话中与“到”相对应的是“遘[kau21]”,意为“到达”,虚化后可变为甲[ka5]或[a5]。(33)李如龙.闽南方言语法研究[M].福州:福建人民出版社,2007:165.“遘”所覆盖的“到”的语义功能有虚化结果补语、情态补语标记和程度补语标记3种,与普通话基本一致,远不及粤方言和客家话中“到(倒)”的覆盖区域大。闽南话中的情态补语标记有“遘”“着”“了”以及受普通话影响而产生的“得”,其中以“遘”用作情态补语标记为常例,“遘”比其他几个助词更加稳定,虚化程度更高。由“遘”引导的情态补语既可以表示状态,如“地掘到尽深(地锄得很深)”,也可以强调程度,如“阿伯气到勃勃跳(伯父气得蹦上蹦下)”,“遘”也可以用作程度补语标记,如“花芳甲卜死(花香得厉害)”。(34)陈法今.闽南话的中补结构(上篇)[J].华侨大学学报(哲学社会科学版),1990,(2).

图6 现代白话中“到”的语义图

如图6,现代白话方面,我们考察了老舍的两部作品《骆驼祥子》(1936)和《四世同堂》(1944~1946),发现补语中“到”的功能主要集中在“结果补语”和“虚化结果补语”两类,如例21)和22);仅有少数几例“到”充当情态补语标记的语句,如例23)和24)。我们在这两部作品中没有发现“到”的其他几种用法。因此,我们可以作出以下推测:首先,马来西亚华语以近代“国语”为基础,“到”的语法功能虚化应该也基本止于“虚化结果补语”,其他的语法功能都是在之后各自发展过程中演变而来;其次,马来西亚华语在形成和发展过程中,受三大“源方言”的影响最为突出,因此,“到”的多功能性的形成与方言影响密切相关;最后,普通话中“到”作为“情态补语标记”和“程度补语标记”,其真正的发展是在当代汉语中实现的,因此我们推测这种发展很可能源于普通话与方言、东南亚华语的接触与互动。

21)她的腿也麻了,没立好就又坐下去,把头碰到了墙上。《四世同堂》

22)告诉你,只要你肯送礼,你几乎永远不会碰到摇头的人!《四世同堂》

23)可是祥子知道自己混到那么干净利落已经是怎样的不容易。《骆驼祥子》

24)当一个文化熟到了稀烂的时候,人们会麻木不仁的把惊魂夺魄的事情与刺激放在一旁。《四世同堂》

通过绘制补语中“到”的多功能语义图,可以看出,马来西亚华语中“到”有9种功能,粤方言的“到”有其中的8种,客家话有5种,闽南话和普通话只有“虚化结果补语-情态补语标记-程度补语标记”3种,现代白话中“到”的功能则主要是“虚化结果补语”,仅有少数几例“情态补语标记”的用例。

四、“到”的语法化过程

吴福祥(35)吴福祥.南方方言里虚词“到(倒)”的用法及其来源[J].中国语文研究,2002,(2).指出,“同样的一个语法成分在不同的方言里所具有的种种用法往往能体现该语法成分历史演变的过程,而同一语法成分在各个方言里所表现出来的用法上的差异本质上反映了该语法成分在历史演变过程中的时间层次和演变阶段的差异”。因此,根据我们对“到”在三大“源方言”、现代白话以及普通话中的语义图分析,结合相关的历史语法研究成果,我们可以大致勾勒出补语系统中的“到”在标准语和方言中的语法化路径,将历时中出现的与补语相关的“到”的功能按顺序归纳如下:

(1)“到”在唐五代时期已经发展出虚化结果补语的用法,即“V到(O)”,其中“到”语义指向动词,表示动作的结果,一般认为这种用法的出现源于“到”经历了“动词→趋向补语→虚化结果补语”的语法化过程。(36)刘芳.“到”的语法化及相关问题[J].宁夏大学学报(人文社会科学版),2009,(2);刘子瑜.试论粤方言“V到C”述补结构的语法化及其与“V得C”述补结构的互补分布[J].语言研究,2006,(3);杜轶.“V到”格式的语义关系演变[J].对外汉语研究,2012,(0).根据刘燕林(37)刘燕林.动相补语“到”的使用和发展[J].殷都学刊,2018,(2).,“到”在宋代作为虚化结果补语的用法使用非常普遍,元代得到进一步发展,但这两个时期“到”主要出现在公文类文献中,白话类文献比较少见,而且两类文献中“到”搭配的动词也呈现出明显的语体差异。明清时期,“到”作为虚化结果补语的发展处于停滞状态,清代之后迅速发展,使用频率大幅增高,搭配动词范围也更广泛,最终在现代汉语中稳定下来。这一阶段“到”呈现出来的发展状态主要受近代汉语中“V得(O)”的广泛使用的影响,“到”与“得”可搭配动词具有较高的一致性,两者在发展上也体现出一定的共性,在竞争中,“得”逐渐占领优势,从而直接影响了“到”的使用频率以及进一步发展。清代之后,“V得(O)”的用法消失,“V到(O)”得以再次迅速发展。

(2)吴福祥(38)吴福祥.南方方言里虚词“到(倒)”的用法及其来源[J].中国语文研究,2002,(2).指出“到”的用法在宋代出现了重要的变化,在虚化结果补语的基础上发展出表示完成的体标记功能,“V到”相当于“V了”,但这种用法在宋代使用频率很低,宋代以后也很少见。(39)吴文中,宋代“到”的重要变化除了发展出表完成的体标记外,还发展出了表持续的体标记,鉴于马来西亚华语中“到”并没有这种用法,这里我们不做讨论。

(3)再到元代,“到”发展出了假位可能补语的用法,即“V不到”相当于“V不了”,表示不具备实现某种状态的可能性。(40)吴福祥.南方方言里虚词“到(倒)”的用法及其来源[J].中国语文研究,2002,(2).

(4)此外,陈练军(41)陈练军.“到”语法功能的历时发展[J].周口师范学院学报,2008,(3).指出清代还出现了“动/形+到+名”结构,“强调某一状态(程度)之高(深)”。现代汉语中,“到”后也可以跟“动词”或“小句”,“用来表示状态达到的程度,‘到’的作用接近于引进结果-情态补语的助词‘得’,多数例句可以改用‘得’”。(42)吕叔湘.现代汉语八百词[M].北京:商务印书馆,2009:152.张谊生(43)张谊生.试论当代汉语新兴的补语标记“到”[J].当代语言学,2014,(1).也认为“A到X”中的“到”已经“正在发展为一个非典型的补语标记”。其中,X一般是动词、形容词及其短语,在表述动作所达到情态的同时强调程度。随着“A到X”构式对程度强调的不断加强,补语X位也出现了如“死、爆、爽”“不行、不得了”等副词,也就是说,“到”由引导情态补语,发展为引导程度补语。

图7 动词后置成分“到”在标准语中的语法化过程

因此,我们可以大致看出“到”在标准语中的语法化路径(图7),其中,完整体标记以及假位可能补语的功能普通话中已经消失(我们使用虚线箭头以示区别),而作为补语标记,尤其是程度补语标记的功能还没有发展成熟。值得指出的是,“到”作为情态补语标记的来源并不确定,有可能来自“完整体标记”(我们以双虚线的箭头标注,以示区别)。汉语史中“得”等词语的虚化过程提示我们,其补语标记的功能来自于“完整体标记”,如刘子瑜归纳出“得”的语法化过程为“独立动词→连谓式中后项动词→‘V得(O)’述补结构中作补语(结果补语→动态补语)→‘V得(O)’述补结构中作动态助词→‘V得C’述补结构中作结构助词”(44)刘子瑜.试论粤方言“V到C”述补结构的语法化及其与“V得C”述补结构的互补分布[J].语言研究,2006,(3).。其中的动态助词相当于我们所说的“完整体标记”,可见“得”作为“补语标记”的直接来源是“完整体标记”。然而,“到”的发展过程中,“完整体标记”的功能并不成熟,只有少量用例,且方言中这种用法的发展也很不平衡,有的方言中并没有“完整体标记”的功能。因此,“到”作为补语标记的功能很可能直接来源于虚化结果补语。

再来看“到”在方言中的语法化路径。“到”在马来西亚华语中的功能共9种,而三大“源方言”中与之相应的功能各不相同,粤方言中有8种,客家话5种,闽南话中最少,与普通话基本一致,只有3种。因此,我们接下来重点考察粤方言和客家话中“到”的语法化过程。

首先,与标准语中“到”的语法化路径相似,方言中“到”也经历了图7的语法化过程,“情态补语标记”以及进一步虚化的“程度补语标记”在3种方言中都是“到”的主要功能,“假位可能补语功能”在粤方言和客家话中顺利承袭下来,而“完整体标记”功能在粤方言和客家话中也没有消失,至少在部分或个别方言点留存下来。

“过去完成体标记”指的是“有/冇+V+到”中“到”的功能,我们认为这种用法是在“有V”和“V到”共现的语境中逐步形成的。粤方言中“有+V”结构使用广泛,“肯定一种情况存在”(45)施其生.论“有”字句[J].语言研究,1996,(1).,而表示动作完成的“V到”结构在粤方言中使用频率也很高。因此当二者共现时,形成了“有V到”结构,与“冇V到”相对应,“有”与“到”共同构成过去完成体标记。

“到”作为“实现体标记”用于粤方言中一种凝固性很强的复合趋向词“V到C”中,如“入到去、落到嚟、入到嚟、过到嚟、落到去、过到去、上到嚟、出到嚟、埋到嚟、返到嚟、上到去、出到去、埋到去、返到去”等。(46)林俐.粤语能性述补结构的研究[D].暨南大学硕士学位论文,2006.“V到嚟/去”与一般的复合趋向补语“V嚟/去”有细微的差异,前者表示动作及其趋向已经完成或实现,也就是说在“V嚟/去”的基础上强调“实现”。“到”的这种用法客家话中并没有,但客家话中也有在动趋结构之间插入助词的用法,使用的标记词是“啊”,如“种啊落去就生”(一种下去就活)。(47)朱炳玉.五华客家话研究[M].广州:华南理工大学出版社,2010:411.近代汉语中,“得”也曾经具有插入动趋式的用法,如“誓书在我家里,不曾带得来(水浒传第52回)”,这里的“带得来”不是表可能,而是表示动作的趋向,相当于现代汉语的“带来”。(48)杨平.带“得”的述补结构的产生和发展[J].古汉语研究,1990,(1).这种用法在现代汉语中并没有留存下来。

如果“V到嚟/去”用于未然的语境中,就表达对动作及其趋向完成或实现的假设,进而转换为对动作及其趋向完成或实现的可能性推测,即趋向补语的可能式。“到”也就发展出了可能补语标记的用法,其否定式为“V不到嚟/去”,可见“到”的可能补语标记功能是由“实现体标记”进一步语法化而来。

因此,我们可以将粤、客方言中“到”的语法化过程归纳为图8:

图8 动词后置成分“到”在粤、客方言中的语法化过程

我们同样将“到”作为“情态补语标记”的来源归入虚化结果补语,原因是闽南话中“遘”并没有“完整体标记”的用法,但却发展出了情态补语标记的用法,可见其直接来源于虚化结果补语。粤方言中“完整体标记”的功能也只在少数方言点使用,只有客家话中这种功能在多地客家话中都有体现。因此,我们仍将“完整体标记→情态补语标记”的语法化过程标注为虚线,标明其可能性。

五、补语标记“到”的来源

通过对上述几种语言(方言)中“到”的语义图的绘制,以及对“到”在标准语和方言中语法化过程的分析,我们可以得出马来西亚华语补语标记“到”的来源最有可能是粤方言。一方面,粤方言补语系统中“到”的用法最多,有8种,客家话5种,闽南话仅3种,且粤方言中“到”的用法全覆盖了客家话中的“到”;另一方面,粤方言对马来西亚华语的整体影响大于客家话,除“到”外,其他一些语法项目,如“回”的反复体用法、“够/不够”的特殊句法结构以及一些语气词的使用等,也直接影响了马来西亚华语。(49)黄立诗.马来西亚华语口语部分特殊语法现象研究[D].北京师范大学博士学位论文,2013.

那么,马来西亚华语是如何从粤方言中吸收“到”这一补语标记的呢?这就涉及语言接触引发的语法化。一般认为语法化有两种类别,一种在语言内部独立发生,一种由语言接触引发,后者指的是一种语言受另一种语言的影响而发生的语法化过程。语言的接触过程中有两种可能的方向,分别是“L2>L1”复制(低层语言>高层语言)和“L1>L2”(高层语言>低层语言)复制,后者多是指说低层语言的人,在转用高层语言时,由于“不完全学习”(imperfect learning),把原来L1中的语言成分迁移到L2中。马来西亚华语和“源方言”之间的关系正属于这一类,华语是马来西亚华人社团的高层语言,以方言为母语的华人在转用华语时自然会将各自方言(低层语言)中的语言成分迁移到华语中。华语在这一过程中是复制语(replica language),粤方言则是马来西亚华语中“到”的语法化的模式语(model language)。

Heine & Kuteva(50)Heine, Bernd & Tania Kuteva.On contact-induced grammaticalization[J]. Studies in Language. 2003,(3);Heine, Bernd & Tania Kuteva.Language contact and grammatical change[M]. Cambridge/New York: Cambridge University Press,2005.将“接触引发的语法化”分为“通常接触引发的语法化”(ordinary contact-induced grammaticalizaiton)和“复制语法化”(replica grammaticalization)两类。马来西亚华语中“到”的语法化过程属于后者,其中,马来西亚华语是复制语(R),粤方言是模式语(M)。我们根据Matthews & Yip(51)Matthews, Stephen & Virginia Yip.Contact-induced grammaticalization: evidence from bilingual acquisition[J]. Studies in Language 2009,(2).对这一理论的修订,将马来西亚华语中“到”的语法化步骤描述如下:

(1)以粤方言为母语的马来西亚华人在使用华语的过程中,注意到粤方言中有一个多功能性的“到(倒)”;

(2)他们根据马来西亚华语中与之相对应的使用模式“到”,创制了一个对应的范畴;

(3)他们观察到粤方言中的“到(倒)”呈现出从词汇功能到语法功能之间的多项功能的一个连续统;

(4)他们在华语与现代汉语标准语分别发展的过程中,从粤方言中复制了“到”的其他7项功能。

Heinne & Kuteva(52)Heine, Bernd & Tania Kuteva.On contact-induced grammaticalization[J]. Studies in Language. 2003,(3);Heine, Bernd & Tania Kuteva.Language contact and grammatical change[M]. Cambridge/New York: Cambridge University Press,2005.的语法复制理论指出,语言中某些反复出现的表达特定语法功能的话语片段可以称之为“语言使用模式”(简称“使用模式”),可分为主要使用模式和次要使用模式。语法复制的初期往往并非是复制语受模式语的影响而产生一个新的成熟的语法范畴,而是在模式语的触发下,激活复制语中原有的某个次要使用模式,使之成为主要使用模式。当主要模式的使用频率和使用范围进一步增加和扩大时,复制语中就会形成一个新的成熟的语法范畴。马来西亚华语中“到”的多功能性的产生体现了上述过程,“到”在汉语历时发展过程中已经出现过“完整体标记”“假位可能补语”“情态补语”的功能,只不过这些功能都是次要使用模式,在历史的发展过程中,前两者已经在现代汉语中消失了,后者在近代“国语”中仍处于初步发展阶段,现当代之后才逐步发展起来。因此,受模式语粤方言的影响,汉语历时发展中出现过的“到”的“完整体标记”和“假位可能补语标记”功能在马来西亚华语中被再次激活启用,而初步发展的“情态补语标记”由次要使用模式转变为主要使用模式。随着语法复制的发展,马来西亚华语又从粤方言中吸收了“到”的其他几种功能,从而形成了较为完整和成熟的多功能性语言形式。值得注意的是,随着“V到C”在马来西亚华语中发展为优势结构,马来西亚华语中的“到”出现了独特的“全量标记”功能。“V到完”结构中“完”所指向的论元在动作的作用下全部实现某种结果,正反映出对动作所达到结果或状态的程度的强调,符合“V到C”的结构义。这一用法在三大“源方言”中并未发现。

综上所述,马来西亚华语作为复制语,受模式语粤方言的影响,复制其中“到(倒)”从实义动词到语法功能词这一语法化连续统中,“虚化结果补语”之后的所有用法,形成了马来西亚华语中“到”的多功能性。马来西亚华语补语标记“到”的来源正是粤方言中的“到(倒)”。

余 论

本文讨论了马来西亚华语中特殊的多功能性补语标记“到”,归纳出其在述补结构中的9种用法,并得出其来源于马来西亚华人“源方言”粤方言中的“到(倒)”的结论。通过对马来西亚华语口语和书面语语料库的进一步考察,我们发现不仅是本文讨论的补语标记“到”,扩大到补语系统,乃至整个马来西亚华语,对其影响最大、最深远的都是粤方言,这引起了我们的两点思考。首先,大陆地区,尤其是广东地区,粤方言处于强势地位,但粤方言背景的人在使用普通话时并不会将方言中的语法特征如此系统地代入普通话,普通话述补结构中的“到”也只有3种用法。我们认为主要原因是大陆地区各方言区和方言群体相对稳定,人们使用方言和普通话时有比较明确的分工,两套系统交织得不明显。马来西亚华人社会中,地域方言已经转化为社会方言,方言与华语之间的界限并不清晰,语码夹杂和语码转换十分普遍。加之,马来西亚华语的规范依赖于普通话的制定和产出,无法做到及时更新、同步,因此也为粤方言对华语的影响提供了较大的空间。其次,无论从移民时间,还是方言使用人口数量来看,在方言竞争和对华语的影响方面,闽南话都应该比粤方言更具优势,这与我们的研究结果相反。这给我们带来一定的启发,语言的传承并不仅是依靠人们口耳相传的交际,它与文化的传承息息相关。闽南话的传承和影响依靠的是“人多势众”,而粤方言的扩展主要依靠文化的传承与传播。近几十年来,随着网络普及和媒体发展,依托粤方言电影、歌曲以及一系列文娱作品的广泛传播,粤方言对马来西亚华人年轻一代产生了深远的影响。可见,文化的传播和传承可以直接增强语言的影响力,对语言的传承具有重要意义。