知识组织与术语编纂的同构研究

郑 洁(1.南京大学外国语学院;2.西北大学外国语学院)

知识组织(KnowledgeOrganization)相关思想及原理散见于术语编纂(Terminography)代表著作中,如 Sager[1]、费尔伯[2]、维斯特[3]、郑述谱和叶其松[4]等的著作,但并未出现知识组织这一术语。信息技术领域将知识组织方法、技术用于术语编纂,取得较为丰硕的成果,[5]但对二者的理论体系本身、相互关系乃至跨学科适用性鲜有深入研究。

本文试图从共时和历时两个维度分析知识组织理论与术语编纂理论的同构性。共时视角呈现同构的静态特性(以下称为“静态同构”),静态同构关键在于定位,即确定被比较的理论系统的层级关系及共有本质特征;历时视角揭示同构的动态特性(以下称为“动态同构”),动态同构关键在于归纳不同系统的共有演变范式及互动性。本文引入“同构”这一概念,作为跨学科理论适用性研究的思维工具,以经典文献及相关标准文本作为宏观参照系,以关键理论术语作为微观参照系。

1 核心术语界定及研究

1.1 同构

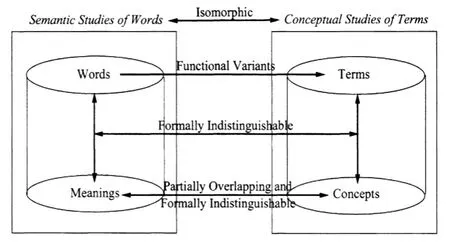

Isomorphism源于希腊语(iso指“equal”,morphe指“formorshape”),意为同形,汉译为“同构”(数学)、“类质同晶”(化学)、“同晶型”(药物化学)、“类质同象”/“类质同形”(矿物学)、“同型(论)”(心理学)等,格式塔心理学代表人物KhlerW[6]按类型划分为结构性同构(Structural Isomorphism①)和功能性同构(Functional Isomorphism)。结构性同构是物理结构的一一对应关系,数学、化学、矿物学、科学哲学及(心理学、语言学的)结构主义和行为主义等认为,两个同构系统的各元素必须始终保持严格的一一对应关系,修正的同构观包括嵌入、部分同构或同态等不同程度。[7]数学界至少于1788年以前已开始使用Isomorphism②来指称双射同态(Bijective Homomorphism)现象,同构具有反身性、对称性和传递性等逻辑属性。[8]语言学界于20世纪初已借用同构这一概念,③用以研究语言符号的表达和意义的结构相似性(Structural Parallelisms)。[9-10]Kageura K 将不同领域术语集(Terminology)之间的同构形式化为代数系统T(A) ={a,ab,abc,bc,bd,acd}、T (B) ={a,b,c,e,ac,abce}、T (C) ={p,pq,pqr,qr,qs,prs},其中术语集(A)和(C)同构,并对比了术语的概念研究和词语的语义研究的同构性(见下图)。[11]260

图 Theconceptualstudyoftermsand thesemantic studyofwords [11]24

功能性同构用以解释主观感知对象属性的对应关系,研究方法通常分为实证法、内省法和文本分析法。实证法如格式塔心理学的心物同型论(Psychophysical Isomorphism),[12]内省法和文本分析法常见于揭示不同思想系统的本质特征相似性[13]和(或)互动性。[14-15]同构已从一个基本数理概念上升为思维工具,其基于“类比”的特点会“引发洞见”,这种跨学科理论类比旨在对理论的拓展能力及其适用范围进行考核。[16]

1.2 知识组织

作为术语的“知识组织”可追溯到美国图书馆学家Bliss H E于1929年出版的著作广义的知识组织指思维过程、概念发展和知识的概念整合以及有效知识的智力关联和系统化,包括共同经验和基础教育的社会整合,乃至更为复杂的科学和哲学的概念系统,是思维劳动的社会分工,涉及科研组织、学科结构、社会组织等;狭义的知识组织是在图书馆、文献数据库、档案等记忆机构中关于文献描述、索引和分类等活动。[17]Ingetraut Dahlberg于1974年创刊《国际分类》(1993年更名为并于1989年成立国际知识组织协会(ISKO),标志着知识组织由传统的图书分类和编目发展成为“有组织的研究领域”。④我国对知识组织的研究始于上世纪始80年代,王知津、蒋永福等学者做出了大量的研究和论述。但随着网络环境下知识组织系统的研发兴起,知识组织的理论探讨渐趋减少,[18-19]与此同时,知识组织理论及方法被用于术语词典编纂[5]、古籍知识组织[20]等人文学科领域。

术语(编纂)学对知识组织领域的影响主要在于概念理论,这是Dahlberg I创立信息编码分类法的一个主要理论基础。[21]用于术语编纂的知识组织理论以图书分类法介绍和知识组织系统(KOS)研究为两条主要脉络。在图书分类法介绍方面,Sager JCP比较了图书情报学(LIS)和术语编纂学,并分析了主题分类法的优缺点以及知识模型的必要性;[1]维斯特列举了“专业科学分类”“词典编纂分类系统”“文献分类系统”和“内容一览表”;[3]郑述谱等谈及图书分类和知识本体。[4]知识组织系统研究主要针对叙词表、本体[22]、元数据等各类知识组织系统的研发及其互操作(Interoperability)等技术问题。[23-24]总之,国内术语编纂领域对知识组织尚未有系统探讨,对于知识组织系统亦了解不够,两种理论体系本身、相互关系乃至跨学科适用性都值得深入研究。

2 知识组织与术语编纂的静态同构

索绪尔的结构主义语言观及科学哲学的结构主义范式均视研究对象为构成整体(即结构或系统)的各种定位。借鉴结构主义视角及原理,本文视知识组织和术语编纂为两个结构化的学科领域,通过学科、方法、内涵和理论四个定位来分析知识组织和术语编纂的静态同构。

首先,二者的静态同构反映在学科定位中,同属于三级学科,但知识组织在我国尚未成为一个学科领域。参照《中华人民共和国学科分类与代码》(国家标准GBT 13745-2009,简称“国标2009”),学科系统如表1所示,表内数字为学科代码。⑤

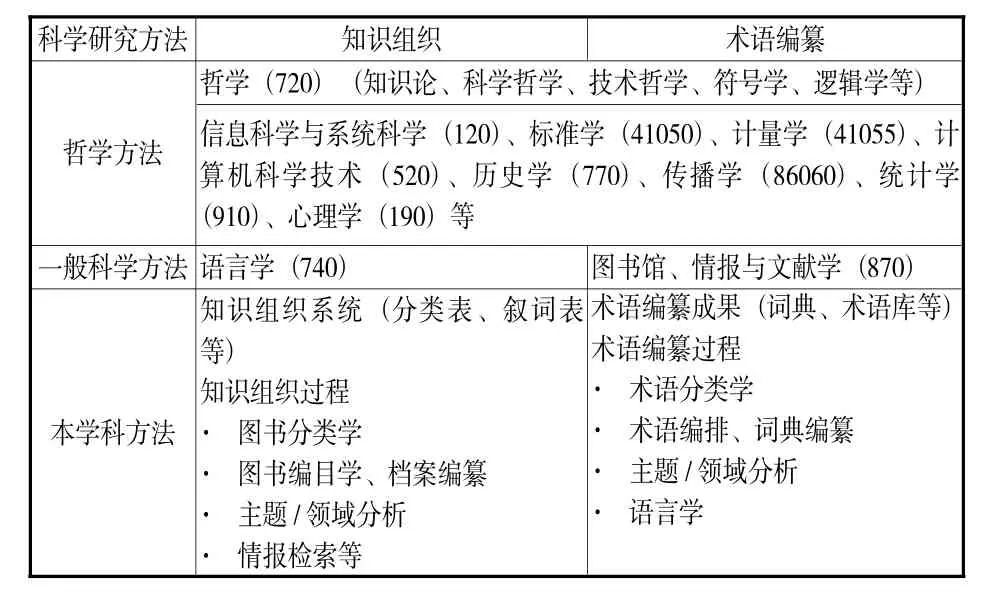

其次,知识组织理论和术语编纂理论的静态同构反映于研究方法定位中,在哲学方法和一般科学方法这两个层次有高度相似性,本学科方法有交叉性。按科学学关于科学研究方法的三个层次,[4]并参照国标2009及相关理论文献,将知识组织和术语编纂的研究方法进行细分(见表2)。本学科方法的交叉性体现在“知识组织系统”/“术语编纂成果”“知识组织过程”/“术语编纂过程”以及“分类”“编纂”“主题 /领域分析”等对应关键词中。

表1 知识组织和术语编纂的学科系统

表2 知识组织和术语编纂的研究方法

再次,知识组织理论和术语编纂理论的静态同构体现在定义所蕴含的本质特征中,可抽象为知识序化。狭义的知识组织是在图书馆、文献数据库、档案等记忆机构中关于文献的描述、编目、分类的活动,[17]是知识的概念有序化的研究,[25]指知识组织系统和知识组织过程。[26]术语编纂是关于储存和表示术语数据的术语工作的一部分(ISO12616:2002〈E〉),是有关术语编纂资料的收集、理解、储存和描述及其实际应用的学说,[2]320是把术语数据按照一定的要求安排到数据载体上的工作。[27]根据上述定义,知识组织和术语编纂的共有本质特征可归纳为知识序化。

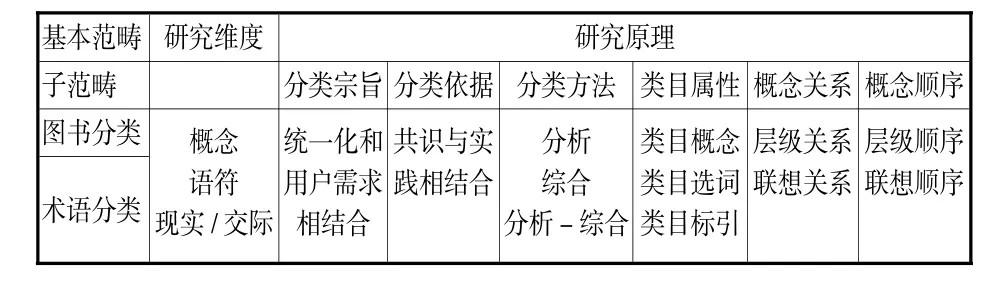

知识组织理论和术语编纂理论的静态同构还蕴含于二者的共同机制中,涉及研究维度和研究原理两方面。结合布利斯[28]、阮冈纳赞[29]、DahlbergI[21]的图书分类理论文献以及当代知识组织理论文献[18,25,30]、术语编纂理论文献,[1-4]以知识组织理论的基础——图书分类理论为例,与术语(编纂)的基础理论——术语分类理论比较,二者具有以下共同机制(见表 3)。

表3 图书分类理论和术语分类理论的共同机制

通过从学科到理论的分析法,知识组织和术语编纂的静态同构表现为以下四个定位:① 学科定位,同属于三级学科的一个研究方向;② 方法定位,在哲学方法和一般科学方法这两个层次有高度相似性,学科方法有一定交叉性;③ 内涵定位,都是知识序化,涵盖有序化的过程和结果;④ 理论定位,研究维度和研究原理具有高度相似性。同构并非意味着等同,二者之所以作为两个学科领域的根本差异在于最小研究对象:狭义的知识组织以文献名及其概念关系/系统为研究对象,而术语编纂以术语(单位)及其概念关系/系统为研究对象。

3 知识组织与术语编纂的动态同构

本节以图书分类理论为主线,首先归纳图书分类理论和术语编纂理论的演变范式,然后以颇具影响力的图书分类理论术语“分面”为线索,历时考察其在术语编纂理论和实践中的应用轨迹。

知识组织理论和术语编纂理论的动态同构首先体现在二者的共有演变范式中,即研究方法从规定主义到描写主义、研究视角从管理员/编者到用户的转向。古代和近代的图书分类多以方便图书管理为主要出发点,图书分类理论明显的范式转向始于1920-1930年,以Bliss HE和阮冈纳赞为代表,这可从其学术影响力得知,此不赘述。Bliss HE提出图书分类即知识分类,要与知识的组织一致,后者要与科学与教育共识一致,并提出分类应该简单、明确、实用;[31]阮冈纳赞的《冒号分类法》突破列举式分类的常规,是第一个完全以分析综合原则为依据而建立的分类体系,并发展出分面组配分类理论,在基本部类下以PMEST(Personality,Matter,Energy,Space,Time)五个基本范畴来分面,面和点灵活组配并标引,从而解决了列举式分类法的有限容纳和结构庞大的问题,[32]8他还运用统计分析,对比冒号分类法和杜威十进分类法的标引长度,数据证明前者更短,且倾向于对图书本质的忠实表达而非人造性。可见,BlissHE和阮冈纳赞的分类思想及实践体现了鲜明的描写主义和知识服务精神。作为术语学的一个领域,术语编纂受到术语学理论的指导和影响,普通术语学的认知转向,即Sager JCP[1]提出的术语学研究三维度(认知、语言、交际)及知识模型和交际模型、CabréCastellvíMT[33-34]的交际术语学和门的理论、Temmerman R[35]的社会认知术语学及面向翻译的术语知识库 Mulex[36]、Faber P[37]等的框架术语学及环境工程术语知识库EcoLexicon,使术语编纂由规定主义向描写主义、由知识存储向知识服务范式演变。以图书分类为基础的知识组织理论,其范式转变早于术语编纂几十年,然而二者保持着动态的相似性,这一方面源于认知科学的兴起及其对语言学等学科的深刻影响,另一方面是由于第三节所分析的二者具有的共同机制。

知识组织和术语编纂的动态同构还表现在跨学科的理论运用中,这从ISO文件、术语编纂经典著作及相关术语库设计中可见端倪,最为明显的即阮冈纳赞的分面分析法对术语编纂理论和实践直接而深刻的影响。传统概念分析涉及属—种关系、整体—部分关系和联想关系,尤以前两种层级关系为主,分面应用阮冈纳赞的解释,即一基本类根据一单一系列分类特征所建立的所有细目。[32]38《术语工作的原则和方法》(ISO704:1987)使用维度这一术语来分析复杂概念关系,运用相同细分标准的同级概念构成一个维度(ISO 704:2000)。1990年,术语学家Sager JCP在《术语处理实用教程》中引荐了ISO704这一概念分析方法,代之以分面这一术语,释义为信息科学的一种类型标记。[1]312005年,Faber P在其著作《框架术语学:面向过程的研究方法》中提出框架术语学,其“框架”借鉴于Fillmore的框架语义学,原理同于Facet,优点是结合领域语料库和专业词典等参考资料提取概念框架。[37]在此理论基础上构建的环境工程术语知识库EcoLexicon以基于框架的事件将顶层概念组织成施事、过程、受事/结果和描述四个宏观模板(即框架),它们类似于阮冈纳赞的五个基本分面PMEST,每个分面下设诸层,概念关系体现为属-种、整体-部分和非层级共关系,其中个别关系如Affects和Has Function又可以和其下位关系构成关系层级。[38]

4 结论

两种理论体系具有共时视角和历时视角的同构性,然而并非意味着其理论或概念可以随意互换。自ISO 704颁布及Sager JCP的推介以来,分面分析法逐渐成为术语概念分析的指导思想,但该方法并非被直接复制到术语编纂中,正如穆雷、傅琳凌所言,在理论建构之前,需明确该理论的适用范围和解释边界。[39]本文通过静态同构和动态同构研究揭示适用性。一方面,静态同构研究呈现出两个理论体系的各种研究对象,即定位,其根本差异在于最小研究对象(文献名和术语),正是这一根本差异导致图书分类理论无法直接运用于术语编纂理论或实践,二者的连接纽带是语符背后的概念/知识及其序化。ISO 704、Sager JCP和Faber P等借鉴的只是分面的原理,即突破了传统的属-种或整体-部分为主的概念定义法,通过不同“晶面”来分析同一个概念“晶体”,而阮冈纳赞提出的五种基本分面PMEST、标引符号及组配规则都未被借用,因为分面分析针对文献名,而一个文献名可能涉及单字、普通词语、术语等不同专业级别,且常含有多个词语,需要多种组配方式以便检索,而术语编纂的对象以术语单位为主。另一方面,在动态同构研究中,通过文献细读发现,上述术语学家的分面是结合全面的文献调研和特定领域的语料库、词典等专业资料得出的,具有不同于分面分析法提出的通用语境,经验和数据决定其势必要对原有理论进行适度调整。

本文的局限性在于宽泛化地借鉴同构概念,无法实现知识描述的细颗粒度,并且互动性主要涉及知识组织中的图书分类理论对术语编纂的影响,这也是由研究对象、研究目标而决定的,“同构”作为跨学科理论适用性和可行性研究的思维工具而非论证目的。

本文的理论意义在于借鉴同构这一概念,从共时与历时结合的视角揭示知识组织理论和术语编纂理论的相似性和互动性,从而为知识组织与术语编纂的跨学科研究奠定初步理论基础。今后可针对知识组织理论和术语编纂理论展开专题研究,对于二者具体的适切性值得进一步挖掘和聚焦,更为深入、系统的研究将有利于知识组织与术语编纂理论及实践的发展。

(感谢南京大学魏向清教授对于本研究选题的指导,文章若出任何问题由作者全权负责。)

[注释]

① 代数中,“Structural Isomorphism”是“LatticeIsomorphism”(格同构)的旧称,参考https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Structural_isomorphism.检索时间2019年2月21日。

② 2019年2月9日检索GoogleScholar,以下两篇文献最早使用 Isomorphism:Hoshi Y&Mochizuki S,1788.Topics surrounding the combinatorial anabelian geometry of hyperbolic curves IV: discreteness and sections.RIMS Preprint;Kirkpatrick,P.B.1788.Finite cubes and finite affinespaces.Australas.J.Combin,6,89-106.

③ Gramsci A.1918.The Dual Character of Gramscian Time.2019年2月9日检索Google Scholar,这是较早使用Isomorphism的语言学文献,语境如下:“Followingthisisomorphism,what Gramscicalls‘immanentor spontaneousgrammars’correspond toindividualconsciousness”。

④ Hj Orland,Birger,ed.ISKO Encyclopedia of Knowledge Organization,http://www.isko.org/cyclo/knowledge_organization.检索时间2019年3月4日。

⑤ 知识组织的学科分类参照国际知识组织协会(International Societyof Knowledge Organization)官网的介绍(http://www.isko.org/cyclo/),此处分类仅为研究便利,不代表知识组织的实际分类情况。检索时间2019年2月10日。