“X 了”构式的三个平面分析

张宏国

(安徽大学 外语学院,安徽 合肥 230601)

20 世纪80 年代以来,汉语语法研究热点之一是运用三个平面理论对汉语语法现象进行句法、语义和语用分析。对三个平面理论作出主要贡献的是著名语言学家胡裕树。

胡裕树,笔名胡附,安徽绩溪人,位列“20 世纪现代汉语语法‘八大家’”。在《现代汉语》(增订本)中,胡裕树指出,必须从语义、语用和语法等不同的视角区分句子的语序[1]。在《句子分析漫谈》一文中,胡附和文炼(即胡裕树和张斌)又进一步指出虚词和句子成分也有语义、语法和语用之分,并且在该文中将原来与语义、语用并列的“语法”改成“句法”。在语法研究范畴中,将“句法”“语义”和“语用”并提在理论上和逻辑上显得更加严密[2]。

三个平面概念的提出,很快引起了学者们的关注和兴趣,如何伟渔[3]、施关淦[4]、邵敬敏[5]等,这些研究推动了三个平面理论的发展。三个平面理论框架初步形成的标志是胡裕树和范晓共同发表的论文《试论语法研究的三个平面》,该文详细探讨了句法、语义和语用各自研究的内容和方法,并指出要注重三者的区别和联系[6]。《汉语语法研究的回顾与展望》一文的发表标志着三个平面理论日趋成熟。三个平面理论扩大了语法研究的范围,突破了以往语法研究仅以句法为内容的局限,加强了对句子的解释力[7]。

本文拟从句法、语义和语用三个平面对现代汉语中“X 了”构式展开分析。

一 “X 了”构式

构式(construction)是构式语法理论的核心概念。Goldberg 将构式定义为“只要其形式或功能的某一方面不能通过其构成成分或其他已确认存在的构式预知,就被确认为一个构式”[8]。“构式”具有不可预测性,即构式的整体意义很难直接从构式内部构成成分的语义推导出来。此外,“构式”的范围很广,可以发生在语言的各个层面,包括语素、词(包括单纯词和复合词)、习语(含完全固定的和部分固定的)、共变条件格式、双及物构式、被动式等,甚至成句的习语和语篇都可以构式化[9]。

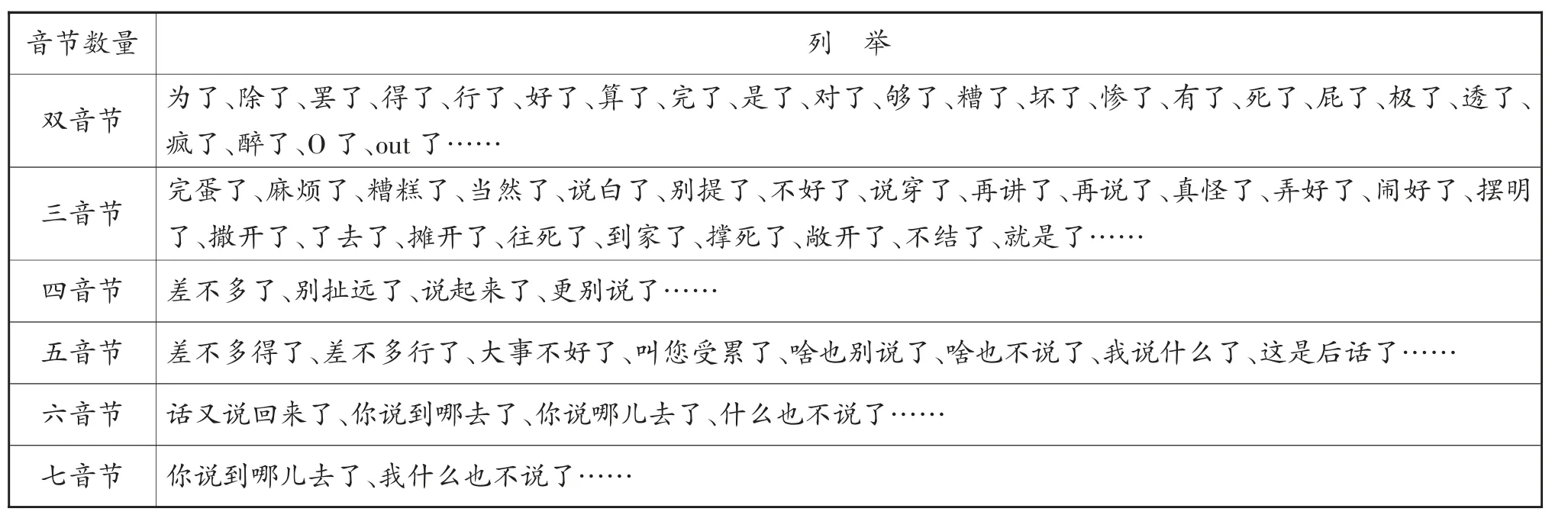

我们基于构式的界定标准及其特征,以《现代汉语词典》(2012)和《汉语新虚词》(2011)所收录的“X 了”构式为主要来源,并结合百度语料和北京大学中国语言学研究中心语料库(CCL)语料,梳理出一些常见的“X 了”构式的组合形式。现按照“X 了”音节数量,列举如下(表1)。

从构成成分来看,“X”的语法属性多种多样,可以是动词,如“为”“除”“罢”“得”;可以是形容词,如“好”“惨”;可以是名词,如“屁”;可以是动词短语,如“摆明”“到家”“说起来”“更别说”;可以是形容词短语,如“糟糕”“真怪”;可以是小句成分,如“这是后话”“我什么也不说”;可以是英文字母或单词形式,如“O(K)”和“out”。

表1 “X 了”构式家族成1表

二 “X 了”构式的句法分析

从语法功能来看,“X 了”构式中的大多数家族成1能够以整体的方式在句法中单独地充当句子成分,这些构式形式表现为词和固定语。固定语是指语言中可以把词作为构成成分的、同词一样作为一个整体运用的语言单位,在结构、意义、作用上有自己的特点。固定语包括大量的专门用语(专名词语、术语和行业语)和熟语(成语、谚语、歇后语和惯用语),一些习用词组也可归入固定语[10]。另外,基于话语标记的特点[11],我们将话语标记也归类在固定语范畴。

例如,“算了”作为构式,表现为动词、语气词和话语标记等语言形式。当“算了”在句法中充当一个最小的自由单位时,可以用作谓语动词,如下文例(1),也可用作句末语气词,如例(2)。当“算了”用作话语标记时,句法位置较为灵活,可以置于句首、句中或句末,如例(3)、例(4)和例(5)。

(1)够了海萍!玩玩就算了。你要真把这个当事业,以后会很惨的。(六六《蜗居》)

(2)邓有梅整个灰了心,一连几天,见人就说自己教一生的民办算了,再也不想转正,吃那天鹅肉了。(刘醒龙《凤凰琴》)

(3)算了!不要再扯了,扯着扯着就没有原则了。(莫应丰《将军吟》)

(4)他对剃头师傅说:“一个剃头匠,怎么穿得这样洋里洋气的?算了,算了,快到下屋去给他们剃头吧!”(马识途《夜谭十记》)

(5)“这也好,你们根本是两个完全不同的人,而且她的臭脾气,没多少个人忍受得住,算了。”(岑凯伦《还你前生债》)

除此之外,现代汉语中还存在着少量的“X 了”组合形式,句法功能上有些像黏着语素,不能独立运用,需要依附于句子其他的成分而存在。据我们观察,这些“X 了”构式具有唯补词特征。

“唯补词”的概念是刘丹青首先提出来的,他把唯补词定义为“在某些义项上只能作结果补语、可能补语等紧附于动词而且不能扩展的补语”,是由谓词虚化来的,唯补词意义比谓词用法抽象空泛[12]。李宗江和王慧兰将唯补词分为两类:一类是只能作补语而表示述语动作发生可能性的词语,如“得了(liǎo)、不了(liǎo)等。第二类是只能作补语但表示前面述语的程度的词语,如“死、要命”等[13]。我们所讨论的“X 了”唯补词属于第二类情况,即在句法功能上,只能用作动词或者形容词的程度补语,不能独立使用。如“高兴坏了”和“忙坏了”中的“坏了”就是唯补词,表示“高兴”和“忙”的极限程度。再如下面例(6)中的“到家了”是唯补词,不能独立使用,在结构上依附于“愚蠢”,表示“愚蠢”的程度。如:

(6)你们中国有句老话,到什么山唱什么歌,他到了地狱还在做上天的梦,你们说这是不是很愚蠢?愚蠢到家了! 但是话说回来,他不招供,这事情就没完。(麦家《风声》)

三 “X 了”构式的语义分析

从语义特征来看,“X 了”构式的语义具有不可预测性,换言之,构式义具有融合性特点。构式意义的融合性强调构式组合形式的整体意义,该整体意义不等于构式成分语素义的简单相加。

(7)海萍转色道:“不过呢,你即便得了第一名,也不能骄傲。因为你的成绩好,不代表你的水平就高。你考得好是因为你练习做得多,但事实上,你的语言能力并不强……”(六六《蜗居》)

(8)“干脆就留下吧,瞧着办得了!”祥子是那么诚恳,弄得老头子有点不好意思了。(老舍《骆驼祥子》)

(9)“得了,得了!老三!少说一句。”大嫂很怕老三把祖父惹恼。(老舍《四世同堂》)

例(7)中,“得了”用作小句核心谓语,由动词“得”和体标记“了”构成,其语义基本上是“得”和“了”语素义的简单相加,因此,例(7)的“得了”不是构式。例(8)中的“得了”是语气助词,表示一种“建议”。例(9)中的“得了”用作话语标记,表达说话人特定语气,具有否定功能。例(8)和例(9)中的“得了”语义不是构成成分语素义的简单相加,而是具有整体性用法,属于构式范畴。

(10)说他闲着吧,他面前摊开了账簿和传票;说他在做事呢,他实在闲着。(周而复《上海的早晨》)

(11)他主动坐到裴菊吟面前,极其平静却也极端坦率地说:“菊吟,这些天咱们赌过气,也似乎摊开了谈过——我说我绝对没干过对不起你的事,你说你要干过丢人的事你立刻死掉,但那其实还不是开诚布公。”(刘心武《一窗灯火》)

例(10)“摊开了”的语义由成分义可以直接推导出来,因而不是构式。例(11)的“摊开了”是一个构式表达,句法上相当于副词作状语,表示“开诚布公”之义。

四 “X 了”构式的语用分析

“X 了”构式在句中的句法位置发生变化时,所表现出的语用功能也不尽相同。我们下面以“糟了”为例来展开“X 了”构式的语用分析。

“糟了”本义表示“用酒糟腌制过了”,具有明确的具体的客观意义。如:

(12)顾炎林:我们那个鸡烧好以后放在酒糟。我们绍兴特产的酒糟,放在鸡里面糟,一层鸡一层糟,糟了以后七天才能吃。(中央电视台“乡约——小吃方便,人生改变”,2008 年2 月 18 日)

在认知隐喻和反宾为主等语言机制的作用下,“糟了”的本义分别引申出“糟蹋义”和“糟糕义”[14]。

(13)“嘿——干什么?你觉得他们吃了老百姓,喝了老百姓,糟了老百姓,拍打拍打屁股一步就算完啦?没有那么便宜的事。”(冯志《敌后武工队》)

(14)我把他的圆口黑布鞋拿过来:“走路也要小心,这鞋底磨得不比纸厚,踩了钉子就糟了。”(权延赤《红墙内外》)

例(13)中,“糟了”表达“糟蹋义”,具有及物性,后接宾语“老百姓”。例(14)中,“糟了”充当条件句式的谓语。不管“糟了”是处于前置还是后置位置,其在句法结构中都充当谓语,句子意义因此才完整。所以,“糟了”对所在句子的命题意义作出重要的贡献。

但是,我们需要注意到,当“糟了”后移至句末,其语法属性转变为形容词短语,客观意义逐渐减弱,主观意义随之增强。当一个词发生词性转化时,其主观性也会随之发生变化。一般来说,实词的主观性程度小于虚词,具体表现为:名词﹤动词﹤形容词﹤副词﹤连词/介词/代词﹤叹词(主观性等级从左往右依次增强),即便形容词内部也可以分出主观性等级:大小类(叙述类)﹤好坏类(评价性)﹤冷热类(感受性)[15]。“糟了”从动词短语转向形容词性短语,既可以用来描述一种糟糕的变化和状态,也能传递说话人的意外和失望心情。具体来说,在例(13)中,“糟了”的描述对象是“老百姓”,表示“老百姓的钱财被糟蹋了”,是对客观事实的描写,表达客观意义。在例(14)中,出现了条件句式“(如果)……就糟了”,“糟了”是某个充分条件(如“踩了钉子”)得以满足后的一种推理结果,是一个心理过程,表现出明显的交际主观性。

当“糟了”出现在“V 糟了”结构式中时,其语法功能依附于前面的动词“V”,“糟了”表示该动作的结果意义,对命题有贡献,但同时也因为强调动词“V”所产生的不好结果,从而具有评价性语用功能,体现说话人对动词“V”的评判视角。例(15)中,“糟了”是动作“弄”对动作承受对象“工作”产生的一种结果,如果省略“糟了”,显然该句意义不完整。此外,“糟了”还表明说话人一种失望的心情,所以说话人在说话的同时,还伴随着“摇摇头”的动作。

(15)侯瑞眯着眼睛看着刘丽摇摇头:“依着你这个炮仗脾气早把工作都弄糟了。”(杨沫《青春之歌》)

用作话语标记时,“糟了”绝大多数处于句首或者独立使用,其位置凸显,表达了说话人强烈的明确的主观态度和情感。此外,说话人还通过对话语标记“糟了”进行重复的方式,加强特定的语气。

(16)刚走到炮楼下边,就听那站岗的说:“糟了,刚才队长点名,找不到你,连我也训了一顿。”(李晓明《平原枪声》)

(17)“糟了!糟了!”醒秋暗暗心里叫苦,“已经打破了两道难关,谁知最后还有一条跳不过的天堑,我真不该来考了。”(苏雪林《棘心》)

在例(16)中,“站岗的”通过使用话语标记“糟了”,一方面表达对“队长点名”的行为感到意外,另一方面表达自己受到牵连,也被训了一顿的懊恼之情。例(17)中,“醒秋”本来连续打破两道难关,感到高兴,可是最后未曾料到还有难题出现。重复的“糟了”形式表明“醒秋”感到非常沮丧,以至于后悔当初来考试了。

因此,随着句法位置的改变,“糟了”从动词性短语到形容词性短语,从谓语到补语再到话语标记成分,出现词性降类和语法功能虚化现象,最初的客观义消失殆尽,随之,主观意义越发明显。从构式意义的不可预测性来判断,“糟了”用作话语标记,是一个构式,其语义功能逐步减弱,言谈功能逐渐增强,完成了从语义向语用转变的过程。

五 结语

现代汉语中的“X 了”构式具有整体性语义特征和语用功能。从句法形式来看,“X 了”构式中有些表现为词,如“为了”和“除了”是介词,“算了”可作动词,“罢了”和“得了”是语气助词,“完了”具有语气词和连词用法。“X 了”构式有些表现为习用词组或熟语化形式,如话语标记“够了”“别提了”“我说什么了”,以及副词性用法“摊开了”“撑死了”等。“X 了”构式还有些表现为整体性意义却不能独立使用的结构,如唯补词中的“坏了”和“到家了”等。