2019年浙江中考语文卷的教学启示

袁静

2017年,浙江省教育厅对初中学业水平考试命题明确了新要求:“应以学生发展核心素养为命题重点,加强试题与社会实际与学生生活的联系,加强对在真实情景中问题解决能力考查,逐步增加真实情景中能力考查的试题比例;加强对学科思维能力考查,逐步改进开放性试题命题和评分方式……”[1]作为外省一线教师,初次接触浙江中考卷,笔者对其有“读者意识”、深入浅出的命题思路,分级赋分、开放多元的评价方式感到耳目一新。这一道道别出心裁的试题,如同精心设计的课例,还可作为研究型课题的框架和项目式学习的计划,让师生都受益匪浅。

2019年浙江省各市中考卷,笔者总结为五大亮点——“图”“近”“真”“辨”“策”。“他山之石,可以攻玉”,研究浙江卷既是为应试评价,更是借此倒逼教学,提示教师在教学活动中应注意转变思路:巧用“图”,力求“近”,立足“真”,独立“辨”,指导“策”。

一、“图”:巧妙以图示意,输出个性表达

浙江中考卷给人最直观的印象是图多。试卷中的“插图”不限于附着在文字之上作为补充,还需要学生从对图的思考中另辟蹊径抵达个性化的表达,不失为考查语文素养的创新之举。

比较典型的是绍兴卷、金华卷和丽水卷的小作文,都取材于学生在学习课文《庄子与惠子游于濠梁之上》时围绕课本上的人物插图(图1)中“谁是庄子”“谁是惠子”所展开的争论。试题材料提示学生从图片中的服饰和神态分析人物形象、性格,借插图展开主题剖析,要求言之有理,论之有据。

图1

更具思维含量的是宁波卷文学类文本阅读《月下看猫头鹰》的第8题。小说节选自美国儿童文学作家珍·尤伦的同名绘本,以少年第一人称“我”自述跟爸爸在冬夜看猫头鹰的经历,全程“我”既期待又紧张,专心而安静地跟着爸爸。其中,文首、文末分别配了从绘本中截取的两张图片(图2、图3),问题如下:

好故事常给人想象空间。爸爸说“该回家了”,他们回家的画面会是文首和文末的哪幅图呢?结合你对父亲形象的理解,说说理由。

图2 图3

此处对父亲形象的把握建立在考生对文本深入理解的基础上。按小说的叙述,最开始应是图2,由文中第2段“隔不多久,我就得奔跑几步,才能跟得上爸爸”可推知。而结尾处看完猫头鹰时,父子两人既可一前一后分開行走,也可以是父亲背起儿子。不管怎样选择,都指向了一个慈爱的父亲形象:既关心孩子,又给他独立的机会,可谓殊途同归。

此类问题并不存在“标准答案”,而是借由问题探讨实现对文本的深层理解,重在过程而非结果。开放性试题“向内可以浓缩为对一个文本的无标准答案的‘问题域教学”,如此引导学生展开深度阅读,“超越了传统教学止于输入性认知或记忆的保守阅读,必然要求学习者从单一输入转向基于输入的输出,即基于认知和理解的独特表达;而且从源头看,势必要求教师和编辑站在新的高度设计教科书和辅助性阅读材料。”[2]教科书插图是经编者反复斟酌、规范制作、可就地取材的宝贵资源,该命题思路正示范了这类巧妙的课堂活动:借助插图讨论文本主旨。

二、“近”:立足少年视角,聚焦成长母题

《月下看猫头鹰》是一个关于成长与独立的精彩隐喻,倾向于“不需要说话,不需要温暖舒适,也不需要别的什么,只要心中有一个希望”的“无声中成长”。少年“我”在冬夜感受火车的汽笛声和狗吠声衬托下的宁静,为等待看猫头鹰而默默承受片刻的孤独,脑中不断响起父亲和兄长的话语“出去看猫头鹰,一定要安静,一定要坚强”“一定要勇敢”,因而无畏黑暗险阻,直至如愿以偿。

同样选用少年视角叙述故事的还有杭州卷的《鸡蛋小面包》,叙述者是个12岁的女孩,她因贫穷要替一个富人读书。小说之初通过“我”因“藏在食品柜后面的那瓶葡萄酒”痛恨妈妈,暗示妈妈也交给了“我”类似的任务——顺手偷些东西。小说详细叙述了12岁的“我”和这位83岁的老妇人相识相知最终放弃偷盗的过程。这则故事聚焦的是友谊与信任以及阅读的启发,立足青少年心理,毫无说教意味,却是不可多得的德育素材。命题者尝试引导学生探讨写作意图:“我”本来可以完成妈妈交代的“任务”,为什么最终放弃了?结合全文探究原因。

较之前些年泛滥成灾的“乡愁”式诗意散文,杭州卷和宁波卷的这两篇聚焦成长母题的选文符合考生年龄特点,立足于青少年的认知心理和兴趣倾向。此外,许多题目还为考生提供了答题过程中写作或言说的对象,有学者称其为“读者题”,认为其“注重学生多重身份的转换,令其能窥探到社会中人际交往的各种可能性,并通过不同角色的安排来启发学生的责任、友爱等良好意识”[3]。如处理科幻小说时,温州卷这样设置问题:

读完本文后,有同学对科幻小说“把人物置于极端环境中”这种写法的作用不太理解。请结合本文和《带上她的眼睛》,向他简要说明。

这个问题设计十分高明,一方面触及了科幻小说的特点,中学生多喜爱此类小说及电影,对题干中所阐述的现象并不陌生;另一方面,学生可能未曾从语文的角度思考过该写法的作用,本题架设了探索科幻小说本质的“脚手架”。

教师上课亦是如此,“整体感知—分段讲解—归纳小结”的传统教学模式将被淘汰,取而代之的是要“在学生自学的基础上直奔学生的‘认知障碍”“为学生设置包含这种‘认知障碍的阅读任务”[4],这才是真正贴近青少年、提高阅读素养、促进健康成长的有效路径。

三、“真”:源于生活情境,解决真实问题

《2019年浙江省初中毕业升学考试说明》要求命题“以情境任务作为试题的主要载体,设置真实而有意义的情境,考查学生运用语文知识解决具体问题的能力”。最符合这一点的是嘉兴、舟山卷,命题者以小舟和小嘉展开的一组研学活动贯穿全卷,整体性强。在此呈现部分试题:

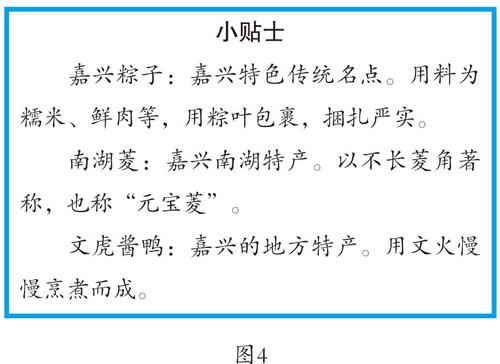

8.小舟在《嘉兴日报》上看到一句话:“坚决破除裹足不前的‘嘉兴粽子思维,摒弃不敢冒尖的‘南湖菱心态,转变不温不火的‘文虎酱鸭风格。”他不是很理解,请你阅读下面的小贴士(图4),结合文本帮助小舟理解这句话。

图4

15.请你借助下边的示意图(图5),并结合答题过程中获得的信息,完成这个行程规划。要求:(1)设计一条路线,起点“会景园”。(2)安排三个符合景点特征的活动。(3)使用合理的表达方式。(4)不超过150字。

图5

从上述不完整罗列中,我们不难发现其命题导向:倡导为生活而表达,重视口语交际能力,鼓励自主探究与质疑。第8题源自真实语料,考查的是比喻这一修辞的灵活运用,既与鲜活的日常语言密切相关,又能充分彰显地方特色。参考答案提示分层评价,其中第一层次要求为:全面深刻理解这句话的内涵,紧扣文本内容进行阐述,能揭示这句话的现实意义。

研学活动是中小学近年来比较热门的跨学科综合性学习活动。嘉兴、舟山卷创造性地将研学活动方案和实施过程融入考题,并以“行程规划”(15题)和“主题作文”(16题)两个任务作为总结,由表及里,由点及面,由体验感悟到规划再认识,形成一个相对完整自足的体系。

四、“辨”:辨析隐含立场,提升信息素养

《PISA2018阅读素养框架(草案)》提出了“评价和反思”要求:“能评估文本的质量和可信度;反思文本的质量和写作风格;能意识到不同文本之间的冲突,并能找到方法去处理这种冲突”[5]。面对这一复杂情境下所需的高阶思维能力,我们的日常语文教学显得有些捉襟见肘。

浙江中考卷在辨析隐含态度和立场上做了大胆尝试。衢州卷选用了某微信公众号的热门文章《任正非的传播课》,在试题中提醒读者充分关注言说者的观点立场:阅读新闻要了解立场,请结合文本信息,分析本文的立场。

同一事件在不同的言说者口中呈现不同面貌。只有先辨析他人立场,才能对照自己的观点,审视异同,合作或处理矛盾。

而力图解决复杂的不确定性问题的是宁波卷的《关于薯片的网络阅读》。命题者首先设置了一个情境:小涛想了解薯片的营养,上网搜索关键词后却意外得知薯片致癌,展开了一系列网络阅读。这是一个由纯文本、BBS论坛发帖列表、网络问答组成的多重文本,其中关于“沙发土豆”的材料三与初始目标关联微弱,符合生活中网络搜索的常态。针对这样的目标导向,“读者必须权衡作为文中论证的因素的真实性、作者的观点和阅读目标之间的关联性”[6]。请看11题:

小涛看了王杰、胡伟、洪广平这三位医生的回复后,认为有一位医生的回复最有针对性,有一位医生的回复不但没有针对性,还别有用意。为什么会这样认为?结合医生的回复作出推测。

这题几乎不涉及任何语文学科知识,但凡有独立判断力者都能做出较合理的推测,但本题的深层用意是:在这个鱼龙混杂的信息化时代,指导学生科学理性地上网,有效利用网络资源至关重要。题干中强调的“针对性”需由批判性评价文本而得,要求学生能透过字面意思深入理解文本傳递的思想、态度和情感。作为总结反思,12题给出了一个“网络阅读收获卡”(图6):

图6

这是一道开放题,空格中可以填写上述材料中所有符合土豆特点的性质。命题者充分考虑到阅读情境的真实性和阅读任务的复杂性,将传统教学和评价中要求学生理解文本“写了什么”的“寻找答案式”目标转向研究“我需要获得什么”的“解决问题式”目标。此处命题为初步尝试,稍显浅易,未来还有可提升空间。平时教学中,教师亦可布置相关搜索任务,或呈现基于电子文本的阅读材料,有意识地培养学生甄别、筛选、提炼信息的能力。

五、“策”:关注阅读方法,指导元认知策略

值得注意的是,宁波卷的“网络阅读收获卡”上除了提醒筛选、甄别信息外,还扼要地总结了“经验获得”:遇到问题,要选择合适的搜索引擎,精选关键词,还可用网络求助。

这实际是一种学习的元认知策略指导——即“学习如何学习”,具体策略有设定目标和计划、自我教学和自我评价等。浙江多地中考卷均出现了明确的方法指导,如绍兴卷提示学生思考:在阅读人物众多的小说作品时,对人物进行分类整理有何作用?通过反思,学生能够逐步内化这样的“分类阅读法”,并将其应用到其他书籍的阅读上。

与之异曲同工的是温州卷的“联想”阅读方法。在两段原文摘录后提出“联想”任务:(1)你联想到现实生活中什么事情?(2)你联想到《湖心亭看雪》中的哪个句子?选文对中学生而言理论性较强,“联想”拉近了其与学生的距离,建立了新旧知识间的联系,对于解读经典文本意义重大。最后归纳“反思”:(3)上面这种“联想”的阅读方法,如何帮助你更深入地理解选文?请具体阐述。本题指向元认知,引导学生关注学习过程,不断反思自己的阅读策略和阅读习惯。

此外,用列提纲、填表格来整理行文思路也是常见的阅读方法,最具启发意义的是嘉兴、舟山卷的“鱼骨图”设计(图7):

图7

学生无须知晓这个思维导图的具体作用和意义,通过文字和图形提示就可做出推断:中线由左向右是“我”经历的主要事件和地点,上位部分是对应的天气变化情况,下位部分则是作者的心情变化。地点、天气和心情三因素相互渗透,共同导向“雨中虹”的结果——的确,这个在商界常用的“鱼骨图”一般用于因果分析。

对于课堂教学,语文考试与评价有着“拨乱反正”的教学指导功能,应“秉持‘评价促进学习‘教学评一体的原则”[7]。从价值取向看,评价过程可视作学习过程;从内容看,考试与评价的最终目的,是如何在具体的情境中运用语言学习经验解决问题,展示自身语文核心素养的发展特征;从主体来看,师生、生生在相互评价的过程中,促进学习目标的调整与实现。[8]通过研读近年走在改革创新前沿的浙江中考卷,一线教师可增强对真实情境、开放评价、任务群阅读等的直观认识,将有亮点的测评方式转化成灵动的课堂活动。

参考文献:

[1]浙江省教育厅.关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见[Z].2017-12-27.

[2]潘涌,张星.阅读教学的真义:走向表达——“PISA”阅读素养测试的启示[J].语文建设,2016(3).

[3]罗茜敏.如何体现读者意识——以浙江近五年中考语文试题为例[J].语文学习,2019(5).

[4]余闻婧.中国学生的阅读素养弱在哪里——基于PISA2015测试结果的分析[J].教育发展研究,2018(10).

[5]叶丽新.“变”与“不变”:2000—2018 PISA阅读素养观的关键特征[J].课程·教材·教法,2018(6).

[6]周佳.基于PISA阅读素养视角的中考多重文本阅读试题评析——以近年来江苏、浙江和上海中考试题为例[J].教育测量与评价,2018(9).

[7][8]李倩,辛涛.核心素养视域下语文考试评价内容与方式的变革[J].基础教育课程,2018(19).

(作者单位:江苏省太仓市沙溪实验中学)