高三整本书阅读实践与思考

杨虹

一、前期准备

高一、高二系统的阅读使高三学生在阅读的量上有了基本的积累,他们已阅读了一系列的必读书目,如《诗经》《世说新语》《庄子》《自由在高处》《巴黎圣母院》和《慈悲与玫瑰》。同时我们在高二开展了系统的《旷代的忧伤》整本书阅读与研讨,学生对于整本书阅读已经掌握一定的方法和技巧,基本能够独立进行阅读。但总体而言,高三学生阅读的深度不够,积累后知识的运用和迁移还不够灵活,所以要让学生从机械接受转为自主建构。同时高三的学生思维较高一、高二相比已经更加成熟,自我意识的发展向更加成熟的主体性过渡,从他律向自律过渡,在他们熟悉的知识领域,可以在无人指导的情况下,自觉运用适当的策略改进学习,而且能够根据学习任务的需要调整策略,所以高三阅读的內容可以更加深广,并且要有一定范围的拓展。

考虑高三学生面临高考,在阅读时间上没有高一、高二充足,我们设置了每周两节阅览课,同时注意少而精,既要保证一定的阅读时间又不能占用学生太多的复习时间。在进行反复商量和参考各地学校的做法后,我们选择了育邦的《从乔伊斯到马尔克斯》作为整本书阅读书目,该书集中介绍了世界文坛的三十一位作家及其代表作,但又不是简单的人物传记,可以拓展的教学空间比较大。

二、整本书阅读教学目标

1.积累基本的文学素材:了解本书中三十一位作家生平和代表作,整体把握作品。

2.能够比较相关作家作品:重点掌握两到三个作家的相关事迹和作品。

3.通过阅读整本书使高三学生的整本书自读能力、思维品质(实证与推理、联想和想象、辨识与批判、反思与创造)、探究能力和鉴赏能力得到一定程度的发展提升。

三、设计情境与活动

整本书阅读活动的设计按照由浅入深的思维训练要求,分语言文字鉴赏、文学价值鉴赏、文本深入拓展探究三个步骤逐步进行。活动一是建立在整本书阅读的基础之上进行概括提炼。活动二、三主要立足于作家作品比较,进行个性化、拓展性阅读。活动三是立足于当下,注重思辨性和阅读迁移。

(一)学习活动一:阅读一本书

任务1:通读全书,写出本书三十一个作家的编排体系。

任务2:根据作家作品中的典型形象来对应作家,记录你所找到的(人物、动物)形象。

本书整体按照作家的出生时间编排,个别作家除外。从最早于1871年出生的普鲁斯特到1932年出生的艾柯,中间跨越了60余年。该书把那60余年间的文学巨匠聚集在一起,按照不同创作风格对作家的代表作及他们的生活进行了简短的介绍。作者在选择这些文学巨匠的时候基本是以小说家为主,代表作也大多数是小说。其中齐奥朗和佩索阿以散文随笔家的身份出现,齐奥朗的代表作是《解体概要》,属于散文随笔集,《不安之书》是佩索阿的代表性随笔作品。里尔克、策兰、艾略特都是诗人代表,《死亡赋格》是策兰的代表作,《荒原》是艾略特的经典作品。

细读全书,学生们发现了如下表格所反映的内容:

(二)学习活动二:寻找一个人

任务1:阅读全书,找出自己最喜欢的作家,仔细阅读相关内容;查找相关资料,给这个作家写一篇人物传记,要求写出这个作家的经历;结合所写内容制作PPT,准备进行读书报告的展示。

具体要求:学生每两人一组,分工合作,根据文本提供的资料进行拓展。要求每组选择的人物有所不同。

任务2:给自己喜欢的作家写一段墓志铭,通过简短的语言写出作家的风格和特点。

在学习活动二中,学生们能够充分动用一切查阅手段——网络、图书馆、书店,并进行分工合作。最后在阅览课上安排每个小组进行读书报告展示,学生能比较详细地介绍一个作家的生平和代表作,尤其对原书中没有或者很少提及的部分进行了大量补充。比如有学生写保罗·策兰的人物传记,补充了大量《死亡赋格》的内容,从作品的产生到作品的影响力,以及大量的评价,都做了充分详细的介绍。

墓志铭的撰写意在加深学生对一个作家创作风格和人生经历的理解,在大量内容的基础上学会删繁就简,能够抓住关键信息进行概括。最后学生选择的人物基本覆盖了整本书的三十一个作家。如有学生写塞林格的墓志铭:“我将来要当一名麦田里的守望者。有那么一群孩子在一大块麦田里玩。几千几万的小孩子,附近没有一个大人,我是说——除了我。我呢,就在那混账的悬崖边。我的职务就是在那守候。”这是塞林格在冰冷冷的物质文明时代里做的最后抒情,这是一个梦想,是一个诗人的情怀,却也是无力的反抗。也许,他便是那个小霍尔顿,谁都想做霍尔顿做过的梦——当麦田的守望者,摆脱现代社会复杂的关系网,避开斤斤计较的利益关系,做个守护孩子们的守望者。但愿每个霍尔顿都能一梦不醒,永不长大!

(三)学习活动三:比较一类人

任务1:再次阅读全书,寻找书中获得诺贝尔文学奖的作家,分析比较他们的异同,尝试给中国当代文坛写一封信,提出一些建议和想法。

任务2:选择两个不同风格的作家进行比较,在比较中分析这两类风格的独特之处。

这个活动侧重于学生思维的拓展,在不同的类别比较中能够得出自己的观点态度。关注的不仅仅是一本书,更多的是能够反思当下的文学。在任务1的学习过程中,通过再阅读,学生们发现了书中有五位诺贝尔文学奖获得者,他们分别是:福克纳、加缪、川端康成、贝克特、马尔克斯。学生把这五个人进行比较,从生活经历、所处时代、代表作、作品风格、作家个性等方面进行系统分析。最后学生们在写给中国当代文坛的信中,多角度分析了我国当前文学界的一些问题,从社会背景、作家个人要求、作品的质量、国际社会对文学作品的评价几个角度进行了深入探讨,形成了多篇见解独特、立意深刻的优秀评论文章。这样的阅读已经不局限于就书论书了,而是侧重学生思辨能力、鉴赏能力和文化视野的拓展,指向的是思维、审美、文化等核心素养。任务2目的是让学生能够在比较中发现作家之间的联系或者说是同中求异的关系。如有学生比较了马尔克斯和乔伊斯,因为他们都是意识流作家的代表,在比较《尤利西斯》和《追忆似水年华》的过程中,学生对意识流作品有了更深入的理解;也有学生比较了胡安·鲁尔福和马尔克斯,因为马尔克斯的写作很多是受胡安·鲁尔福的影响,通过比较找出了他们的异同,最后学生写道:“所以马尔克斯和鲁尔福共生共存却又相互独立,给我们以不一样的文学冲击,给世界文学留下‘绚丽的钻石。”

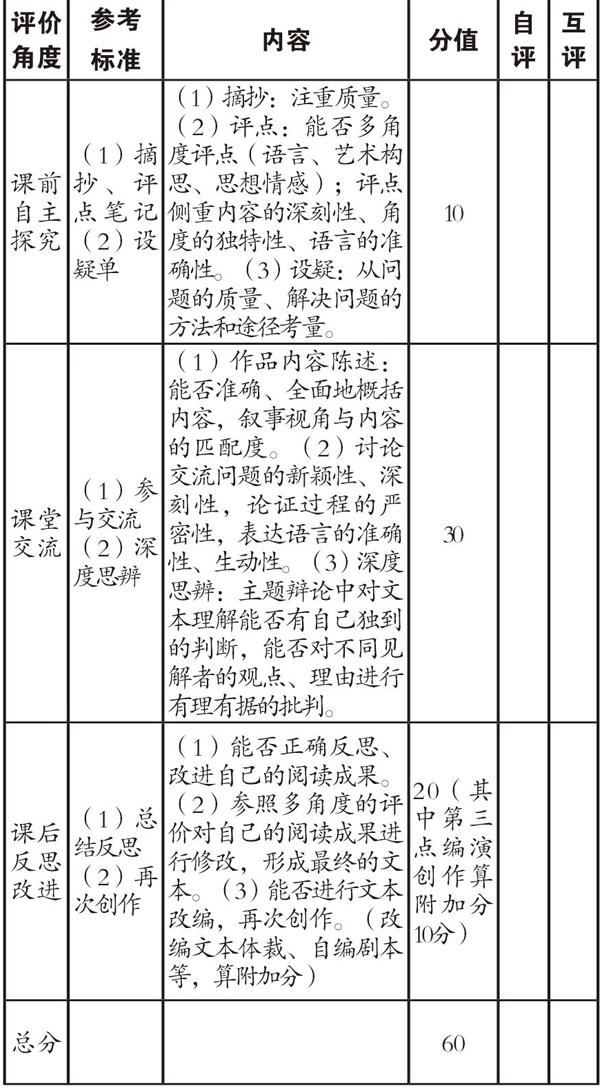

四、评价

整本书阅读的评价侧重阅读习惯、问题探讨、互助合作、发布共享、相关联想五个方面。

(1)过程评价(课前、课中、课后)(总分60分)

(2)综合评价(总分40分)

综合评价包括两个方面:一是测试与相关练习(20分);二是形成性作品,如读书报告、思维导图、读后感、墓志铭、颁奖词……(20分)。

评价方式化繁为简,侧重课堂表现和形成性作品评价。选择了两个重要指标进行评价,一是课堂读书报告展示,二是最后上交的读后感、墓志铭、写给当今文坛的信和对比比较的小论文。读书报告展示主要由学生进行互评,上交的作品由教师打等第,最后形成一个总的分数,教师再进行点评总结。

一年下来,学生从基本阅读到对照阅读再到内容重构,一本书已经拓展成几本书,《从乔伊斯到马尔克斯》在高三一年中成为学生主要的精神食粮。在平时的大量作文训练中,学生已经潜移默化地用到了书中的许多事例,如好几个学生在写“共存调和”高考作文时将整本书阅读活动三中的人物比较运用到文章写作中,非常符合高考作文题意,而且事例新颖,最后的高考得分也证明了他们运用的准确性。所以高三整本书阅读对学生的阅读兴趣、阅读能力和思维能力都有一定的提高作用,坚持阅读不仅是高一高二学生的事情,也同样是面临高考的高三学生所应该做的事情。当然这次整本书阅读也有一个明显的局限,因为这本书主要聚焦世界文坛的三十一位文学巨匠,在某种程度上弱化了中国传统文学,学生的思维也受到一定限制。因此,整本书阅读书目的选择还需要多加斟酌,充分考虑学生多方面的兴趣需求和发展。

*本文系江苏省教育科学“十三五”规划重点课题“基于叶圣陶‘读整本的书教育思想的‘学的活动开发研究”(编号:YZ-b/2018/08)阶段成果,该课题是第五批江苏省教育科学“十三五”规划精品课题培育对象。

(作者单位:江苏省前黄高级中学)