重返“呜呼苏梅”事件历史现场

何玲华

(浙江工业大学人文学院,杭州310023)

所谓“呜呼苏梅”事件,系指发生在1921 年4月至7 月间,因北京女高师学生苏梅撰文于《益世报- 女子周刊》批评谢楚桢的《白话诗研究集》而引发的与《京报- 青年之友》的“笔墨官司”。由于《晨报》副刊、《民国日报-觉悟》的相继跟进,以及一干当红新文化人士的悉数卷入,引得世人惊呼:“这事件,差不多把北京所谓‘新文化运动者’牵扯了一大半进去了,此中不少人格破产者”[1]。这场震动五四出版界的事件,实际上也是一场关乎现代批评人和现代出版界如何理性发声问题的大讨论。万物更新的五四时代,既是中国现代文学的开创期,也是中国现代媒介批评的滥觞时,在“五四”百年的今天,重返历史现场,对“呜呼苏梅”事件加以回溯与解读,其相关意义不言而喻。

一、“呜呼苏梅”事件的缘起

事件初燃于1921 年4 月23 日至5 月5 日,论争的双方因对谢楚桢《白话诗研究集》的意见相左而起干戈。谢楚桢是湖南新化人,曾与胡适同学于中国公学。当胡适已然被北大学生目为“文化运动的最高领导者”[2]时,谢楚桢仍以学子的身份踟蹰于北大校园。相较于被女高师同学誉为“才女金刚”的苏梅,和被胡适在日记里称作“新名士”“小名士”、主持《京报- 青年之友》的北大法科学生罗敦伟、易家鉞等风华正茂的“五四”宠儿,谢楚桢不仅年长一截,而且还相当贫困,用《京报- 青年之友》的编辑人亦是其湖南老乡罗敦伟的话来说,就是“穷得一‘榻’糊涂”,即:“床上的被盖都不完整,窗纸上破一个洞,即是痰盂,一口一口地老痰从洞中穿出去。”[3]尽管如此,受了新思潮激荡的谢楚桢,却分外地努力精进,不仅时常手持刻有“中华民国一青年”和“更要努力!更要改进!”自励字样的个人名片出入社会,还曾自称代言全国女界“新青年一分子”,致信蔡元培呼吁北大开放女禁。“醉心新文化运动,醉心到类似发了狂”[4]的谢楚桢,对五四时期有关的“家庭问题”“自治”“废兵”以及“白话诗”的研究与创作等,皆倾注了极大心力和热力。惊动“五四”出版界的“呜呼苏梅”事件,便是为其所著的《白话诗研究集》的出版与行销所触发。

对于谢楚桢的《白话诗研究集》,当代《诗学大典》是这样介绍的:“《白话诗研究集》,谢楚桢编,分上下二册。上卷收入胡适、罗家伦、钱玄同、傅斯年、郭沫若、田汉、宗白华、俞平伯、蔡元培等15 人论新诗的文章,以及论述旧诗的改革和新诗的做法之作。下卷收入作者的新诗120首,并选录了陈衡哲、胡适、刘半农、康白情、王统照等30 多人的诗作37 首。故此书系我国早期新诗论与新诗的合集。北京大学出版部1921 年春出版。”[5]有研究者认为,若按出版顺次论,谢楚桢的《白话诗研究集》,当在胡适的《尝试集》与郭沫若的《女神》之间。如此一来,“我国第一部新诗集是1921 年3 月出版的胡适的《尝试集》,第二部新诗集是1921 年8 月出版的郭沫若的《女神》”,这一长期为学界普遍公认的说法就有失偏颇[6];还有论者认为,将谢楚桢的《白话诗研究集》称为“我国第二本新诗集的同时,也是第一本新诗理论集”似更妥帖[7]。无论如何,紧随胡适《尝试集》之后出版的谢楚桢《白话诗研究集》,即早于郭沫若的新诗集《女神》,是不争的史实。这样一部专书的出版,曾激起当时“喜欢读新出版物”的文学青年怎样的阅读期待,是完全可以想象的。更何况其售书广告不遗余力地渲染,即:一方面竭尽溢美之词,诸如“是书系谢楚桢先生苦心孤诣之作”“思精笔美”“诚为新文艺中别开生面之书”“凡有志研究新诗的人,当无不先睹为快”;另一方面,还郑重其事地推出由“沈谦士、孙畿伊、杨树达、李煜瀛、陈大悲、郭梦良、孟寿椿、罗敦伟、陈顾远、易家鉞、瞿世英、徐六畿”等名动一时的文化名流、学者教授、北大燕京新进学子所组成的豪华荐书方阵。此外,包括寄售网点遍设于“北大、中大、高师、女高师、清华等学校琉璃厂中华书局,青云阁、宴宾楼、劝业场、东安市场各书庄、各省各埠文化书社、巴黎中国书画社”[8]的营销策略,等等,撩得“醉心白话诗”者,踊跃预约。

女高师国文班的高材生苏梅,自幼深受古诗文的濡染,因旧学新说兼善而意气风发名扬校园,其时正受聘于北京《益世报》主持《女子周刊》副刊。据易家鉞回忆,“头一个买预约的人就是苏梅”[9]。不幸的是,在热切读者苏梅“纯以研究文学的眼光”中,谢书非但没有令人期待的“放言高论”“妙议微旨”,反而现出“立意的悖谬、遣词的不通、议论的浮薄荒唐”的面目,叫人不吐不快。极度失望与不满的苏梅,愤而撰稿《益世报-女子周刊》,对谢书大加斥责。苏梅这篇题为《对于谢君楚桢白话诗研究集的批评》文字,主要针对谢书中“旧诗应改革的理由”立论,并分三次连载于1921 年4 月23 日至5 月16 日的《益世报-女子周刊》。其首篇文字,洋洋二千余言,要旨有二:先是对谢楚桢滥用名人“做护法天王”,行销名不副实之著述的行为,表强烈不满,并直言“新诗才萌芽的时代”和“免人踏我们的覆辙”乃其立论动机。其后,则以大量的篇幅,对谢书有关“旧诗应改革的理由”,即“旧诗无论是古风,是绝律,总不外束缚思想的自由”说,进行了集中批驳。认为“诗譬如屋宇,字面格律,譬如斧盤。只有匠人用斧盤去造他意想中法度中的屋宇,万不会反有斧盤用匠人去造房屋的道理。明白了这话,就不再闹出古风格律束缚思想自由的话了”;并举“杜甫渼陂行”和“李颀牛渚矶行”加以例证。显而易见,同为五四新文化和白话诗的追随者,苏梅对“旧诗”的态度持有相当的保留。这固然与苏梅自幼接受传统文学教育的成长背景有关,同时也反映了当时北京学界的“国故派”对北京女高师的深刻影响。富有“继绝学,扶微业”学术情怀的“经学大师刘师培”和“才子老师黄侃”,都曾于1919 年前后执教女高师,并为苏梅所在国文班的女学生们分别主讲过《文学概论》《文学史》《古代文选》《诗选及诗学源流》,且深孚众望,以至女高师国文班的学生,一度沉迷于六朝文体的效法和古典诗词的唱和。更有甚者,曾经一度“她们也学着老师的口吻对校外那场正如火如荼进行中的文学革命进行攻击和反驳,为老师们声援”[10]。与苏梅同班同学的庐隐,就曾因旧学根底浅而苦恼不已。如此情形,无独有偶。当时北大的学生也分作两派,其中一派以傅斯年和罗家伦为代表,创办《新潮》,追随胡适、陈独秀,为文学革命张目;另一派以张煊为代表,紧跟刘师培、黄侃,创办《国故》,对文学革命持保留意见。从苏梅当时的相关文字来看,趋新护旧,是《益世报- 女子周刊》时期的苏梅对新旧文学的基本态度。其对谢书说辞的不予苟同而大加挞伐,乃情理中。当然,其情绪之冲动,戾气之深重,浮游通篇,诸如:“拿腔作势”“拾人唾余”“暴殄天物”“恶木荆棘”“抹牌喝酒”“不祥之气”等怨怼之词,联袂频出。

然而,苏梅的文字才见报端,便遭到《京报-青年之友》的猛烈回击。《京报-青年之友》一面继续大肆刊登“名人加持”的售书广告,一面则接续推出反批评的署名文章。其中,署名AD 的《同情与批评》(1921-4-28),是《京报-青年之友》回应苏梅的首篇文字,其旨有三:一是认为对谢楚桢这样“受环境压迫的青年,不去蝇营狗苟,不甘堕落的青年”“应该拿出人类高尚的同情心,替他拥护他的个人的人格,至少不应该侵害他,剥夺他”,对“他的人格、著作,不分门类,揉在一块,作一个总攻击。”二是对苏梅主持的《益世报-女子周刊》极尽嘲弄之能事后,更对其批评文字以“断章截句”“夸大狂”“出风头”“文不对题”,没有同情心的“闭眼胡说”和“乱骂”等来回怼。三则是对“出版界批评要素”问题提出了相关意见,并提出基于“对于著者人格上一种同情心起见”,所作批评“不必在出版物上公布”,或以“平心静气的,温柔尔雅的,不失读书人的本色”示人。最后,则特以“主张对于信口骂人的人,应该有一种极富恶意的报答他”来敬告与警戒。俞锟的署名文章《批评- 废话- 谩骂》(1921-5-4),首先就“出版界”及其“批评”立论,认为“出版界的威权很大”,直接关系着出版物或“洛阳纸贵”或“糊壁覆醅”,故此提出批评者出言务必“慎重”。其次,指出批评的本质与使命在于“监督”与“向导”,“有的放矢”是出版界批评公正高明的内在要求,“废话”和“谩骂”不能与之混为一谈;真正的批评,“无论公开,或私人都是有利益的”。最后,批评苏梅文字充斥着“没有关系的废话,和顶厉害的谩骂”,其与AD君之骂,皆与批评“本意”相违,是“出版界的不幸”和“批评界的堕落”。如此而论,《京报-青年之友》回应文字渐趋客观与理性,而其中有关“出版界批评”意义层面的思考,显然不乏建设性。遗憾的是,此番“笔墨官司”,并未以“报章”为限。《白话诗研究集》的作者谢楚桢,竟在致苏梅的私函中,扬言“索赔”之外,还要求女高师校长迫苏梅“谢罪”,否则将诉诸“司法”云云,令苏梅不得不作《答谢楚桢的信和AD 君的批评与同情》,并期见刊以息争,结果不为《京报-青年之友》所理睬,而怒转投《晨报》副刊,“事件”因此而延烧。

二、“呜呼苏梅”事件引发的纷争

事件延烧于1921 年5 月6 日至6 月27 日间,论辩的焦点发生了移位,即由对谢楚桢专书的批评,转为苏梅与《京报- 青年之友》编辑之间事关“信用荡然,人格扫地”的文字交锋,亦即演化为“《京报-青年之友》是否因‘左袒’而‘堵塞言路’”“引燃公愤的《呜呼苏梅》是否为易家鉞所炮制”的诘责。因《晨报》副刊、《民国日报-觉悟》以及五四风云人物的纷纷涉入,出版界由此酿成“大的风潮”。相关前者的论辩文字,主要往来于《京报- 青年之友》主编罗敦伟和已深陷此番文字风波中的苏梅之间。有趣的是,彼此论辩的文字皆为答辩状形式,即依次为苏梅的《答谢楚桢的信和AD 君的批评与同情》、罗敦伟的《不得已的答辩》和苏梅的《答罗敦伟君“不得已的答辩”》。苏梅的《答谢楚桢的信和AD 君的批评与同情》,即此前为《京报-青年之友》所拒登的那篇文字,后见登于1921 年5 月6 日《晨报》副刊。时掌《晨报》副刊的乃为后来新闻史学界称作“副刊大王”的孙伏园,其刚从北大毕业接棒李大钊主持《晨报》副刊。为苏梅的相关申言所动,《晨报》副刊冒着“多事之嫌”,将苏梅的答辩状即时刊载。在这篇几经转辗方得面世的文字中,苏梅除了对谢楚桢前番信函中的指责与恫吓加以回应之外,便是对AD 君言辞中的自相矛盾及其“以‘同情’取代‘批评’”的主张提出了批评。对此,《京报-青年之友》主编罗敦伟加以了紧急回应。其刊登在1921 年5 月7 日《京报-青年之友》上署名“仰韶”的文字,即《不得已的答辩》,显然是对此前拒登苏梅文字的申辩。这位素以“和平”“诚恳”自居的《京报-青年之友》主编,在文中声称自己是受了苏梅“剑及履及”的胁迫,而身不由己地沦陷。其大呼“无辜”外,更多的则是大吐拒登苏梅文字的苦衷,即指控苏梅的文字是“骂人自画供”和“言论自由的附会”,而《京报-青年之友》本是研究学术的地方,等等。对此,苏梅则很快回应以《答罗敦伟君“不得已的答辩”》。在这篇发表于1921 年5 月12 日《晨报》副刊的六千余字巨幅中,苏梅首先直揭罗敦伟所谓“苦衷”之内里,即:一是罗敦伟君主持的编辑部决定“此类訾毁‘本报所登之稿件’的论调,不能代登”;二是罗敦伟君为顾全其“与谢君和AD 君的交情,以全忠厚”;三是罗敦伟君“於谢君的生计计”;四是罗敦伟君认为谢书没有批评的价值,等等。洞悉《京报-青年之友》“左袒”内情的苏梅,本着正直公平乃记者和编辑本应恪守的立场,对作为《京报》馆记者与《青年之友》主编的罗敦伟,加以了排炮式诘问。在苏梅咄咄逼人的义正言辞之下,罗敦伟的辩词“左支右绌,跋前疐后”,不堪一击;其以“私”而“遏制言论”之真正“苦衷”,昭然若揭。

作者署名以“右”的《呜呼苏梅》一文,刊登在1921 年5 月13 日的《京报-青年之友》。这是篇充满骂詈色彩的文字,也是胡适日记中言及的“用极丑的话骂苏梅”[11]的文字。“骂詈”,即“以恶语加以人”,或解作“使用粗野或者是恶意的话去侮辱人”,包括恶言恶语、粗言脏语和淫语秽语。《呜呼苏梅》篇幅不过千八,却“詈词”密布满篇:既有对苏梅文字嘲骂以“环球第一超等骂人名角苏小梅女士,近来假借北京各家报纸的大舞台,唱了许多‘凤阳花鼓’‘十八扯’‘辛安驿带洞房’”;也有对苏梅品行污以“挑拨恶感的奸妇”“泼妇”和“与某君密件”以及“大作里(或身体里)有某君成分”的龌龊;还有“自比于狗”“赌棍”“丘 八”“野 兽 种 族”“哺 乳 动 物”“裸 步”“裸舞”等肆意的谩骂;更有“帝制余孽”“投身北海”“宋玉抬魂而呜呼”的诅咒,等等。语言是文化的一面镜子,折射着一定的观念态度和价值取向。作为语言现象一种的骂詈,古来有之。它是发语人 以“斥 责”“攻 击”“讽 刺”“辱 骂”“漫 骂”等 言 语形态,对受语人及其相关事物表强烈否定之极度不满情绪的宣泄。因此,发语人的生活态度、价值观念和人生诉求,亦尽显其中。语言学者指出,骂詈的粗俗与恶意程度,有深浅、强弱之分。其中,恶意程度最高的是与性有关的詈言,如:“娼妇、妓女、野鸡、杂种、乌龟”等;而次一等的则是那些与身份、品行等有关的詈词,如:“畜生、不要脸、狐狸精、下贱、孽种、骗子”等;恶意程度第三等级的,则与生理缺陷、智力或能力缺乏等有关,如:“废物、蠢材、饭桶、傻子”等。以此观照,《呜呼苏梅》中的詈词詈言,既有直截了当的无端漫骂,更有暗示以“性”的肆意谩骂,足见作者“右”,为“污名化”苏梅,粗俗恶劣之极得无以复加,几近到了理性丧尽的地步。

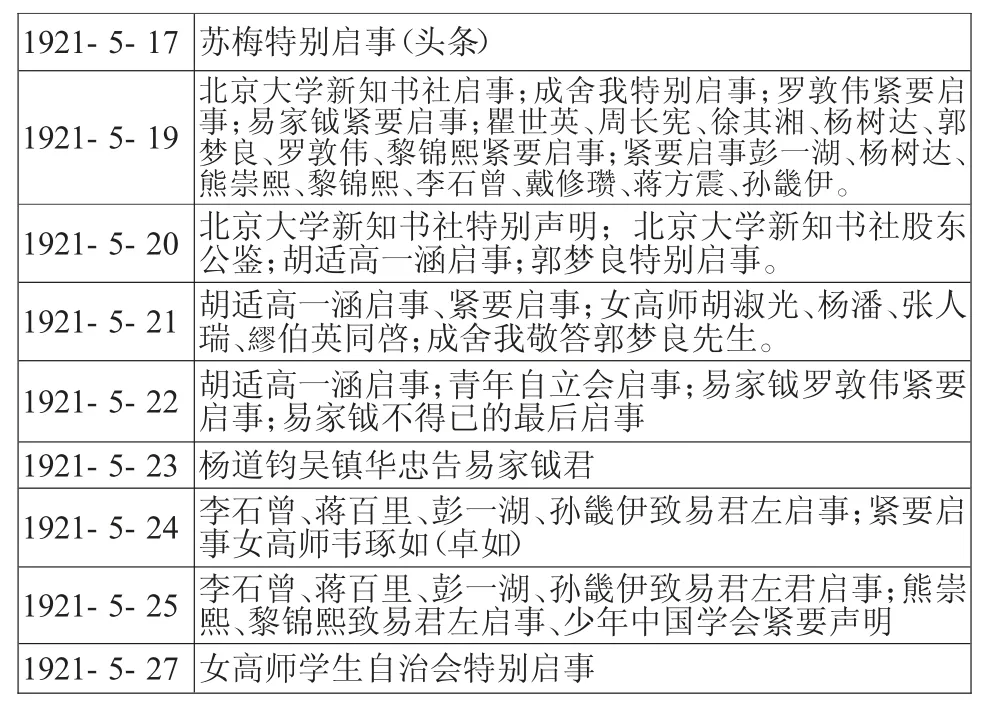

十分显然,《呜呼苏梅》骂詈中所折射出的粗鄙下流卑劣的丑陋嘴脸及其陈腐阴暗霸凌的男权文化心理,不但与五四时代精神相背离,而且也与《京报》惯以秉持的“公平真确”、新闻人“品性为第一要素”的理念诉求相冲突。更为重要的是,当所有或明或暗的证据线索皆指向“易家鉞”即《呜呼苏梅》作者之“右”时,舆论界更是哗然一片。易家鉞何许人也,乃湘籍“晚清文坛祭酒易实甫”之后,少小便因才华出众而闻名乡里,负籍东洋后又进入北大。现身过“火烧赵家楼”的现场,曾因“力言遍游天下一等名山水,结交天下第一等文人的实甫先生不可学”[12]而引一时轰动,并得胡适文章力挺。其还加入过“少年中国会”“马克思主义研究会”“文学研究会”等;其诗文论说频现于五四时期各大报副刊。此前,其还曾与罗敦伟携手发起“中国家庭研究社”,所编辑的《家庭研究》月刊由同为创造社东家的上海泰东书局出版发行,后合著而成的《中国家庭问题》更是一版再版。罗敦伟回忆说:该书因专门讨论“男女贞操、新旧恋爱以及有关男女之间种种问题,看的青年特别多。真是不胫而走。乃至南洋各地都有我们的读者”[13]。因此而名动社会的易家鉞、罗敦伟,竟被地方目为“大学者”“名教授”,竞邀讲学和办学,一时风头无两。然而,五四时期一般青年心目中的北大才俊和时代精英,竟是《呜呼苏梅》一文的炮制者,知行如此分裂,怎不令人瞠目结舌,势必遭到社会的反对。对此,在声援苏梅和追责《京报-青年之友》的汹汹舆论声中,《京报》总编辑邵飘萍,不得不率先专此发声,急急将“调停”姿态换成“致歉”模式,并做“邵振青特别声明”,置顶于1921 年5月17 日的《京报-青年之友》,即对“《青年之友》栏内,误登‘右’字署名投稿一文”,表“负完全责任,除亲向苏梅女士面达诚意外,并在本栏详细声明,免社会对于苏女士有所误会”,同时还表示“今后自当竭尽其棉力,彻底革新”。自此,相关各方的“启事”“声明”,骤然云集《晨报》副刊。如下所示[14]:

1921-5-17 苏梅特别启事(头条)北京大学新知书社启事;成舍我特别启事;罗敦伟紧要启1921-5-19事梦良;易、罗家敦钺伟紧、要黎启锦事熙;紧瞿要世启英事、周;紧长要宪启、徐事其彭湘一、湖杨、树杨达树、达郭、熊崇熙、黎锦熙、李石曾、戴修瓒、蒋方震、孙畿伊。1921-5-20 北公京鉴大;胡学适新高知一书涵社启特事别;郭声梦明良;特北别京启大事学。新知书社股东1921-5-21 胡瑞适、繆高伯一英涵同启啓事;成、紧舍要我启敬事答;郭女梦高良师先胡生淑。光、杨潘、张人1921-5-22 胡启适事高;易一家涵钺启不事得;已青的年最自后立启会事启事;易家钺罗敦伟紧要1921-5-23 杨道钧吴镇华忠告易家钺君1921-5-24 李事石女曾高、师蒋韦百琢里如、(彭卓一如湖)、孙畿伊致易君左启事;紧要启1921-5-25 李熙石、黎曾锦、蒋熙百致里易、君彭左一启湖事、、孙少畿年伊中致国易学君会左紧君要启声事明;熊崇1921-5-27 女高师学生自治会特别启事

需提请注意的是,继苏梅呼吁社会公鉴启事,后续启事和声明的纷至沓来,虽也因了《呜呼苏梅》,但诉求各有不同。辩诬与作伪、盲证与质证、左袒与切割,林林总总,兼具并立。作为苏梅和《京报-青年之友》居中人的成舍我,率以“信用荡存,人格扫地”之启事,揭事实真相,为苏梅辩诬,以至割袍断义。罗敦伟们一边做着有违事实“左袒”启事,一边故伎重演继续蒙蔽不明就里的新文化“名流”“大腕”,仅凭“相知有素”盲目站台力挺,惹得“生平对于社会上滥用名字的行为,最为痛恨”[11]的胡适,携高一涵,义无反顾地刊出质询“证据”的启事。经此不堪,相关社团与个人纷纷启事,与《京报- 青年之友》诸人诸事相切割。北京女高师学生自治会的启事,貌似最晚刊出,但因此前“群情愤懑”的函询不曾得到回应,故其表“请社会公论”的腔调,甚是幽愤。

值得进一步关注的是,与此同时,启事之外相关各方的力言与立论。《晨报》副刊相继登出系列批评文字,其中有周作人署名“子严”的《批评 的 问 题》(1921-5-14) 和《疑 问 五 则》(1921-5-27)。前者主要就“批评家的职务”发声,指出“批评家实在是文学界上的清道夫兼引路的向导”,对苏梅批评之举以勉励;后文则针对《京报- 青年之友》后续出现的问题给予严厉的批评:既严斥“口孽”之后不声不响的“右”人格之堕落,也讥刺冒天下之大不韪相庇护短的“小名士”们“还有这样古风,能够如此之仗义与忍辱”。署名嵩山的作者在《骂詈的进步》(1921-5-20)一文中,对“右”之詈文讥诮道:“从顿足大骂起,以至能用高尚的文字,缀成浏亮的诮句,借着两性的意义,骂得格外刻毒,这至少在骂詈里面,要算得最为进步的了”。署名PP 的作者,在《骂詈》(1921-5-23)一文中,则对“右”文的编辑刊发者的把关不严以及擅权遏制言论的垄断行为,提出了批评。《晨报》副刊记者“止水”也借《编辑余言》(1921-5-31),及时将社会各界的关注频频传达,并奉劝当事者行忏悔与改过之美德,摒除心灵的黑暗与罪恶。此一时期,《京报-青年之友》相关讨论性质的文字唯有陈顾远作的《对象的批评和感动底冲动》(1921-5-14),其在对批评及其批评家的意义予以肯定性揭示的前提下,用力于“批评对象的确立”与“感情冲动的克服”之于批评及其批评家意义的阐释,并由此指出“笼统式的总攻击”,不应为批评家所持的态度。《益世报-女子周刊》这一时期的相关文字,主要出自苏梅及其女高师同学之手笔。其中苏梅的《最近的感触》(1921-5-9),篇幅虽短小,但因其中贮满苏梅对“AD”文字中轻薄无赖之气的怨愤,而分外讥刺笑骂,以至脱口以“狗”相斥。动物詈语来源于社会价值观念所形成的对禽兽行为的禁忌,是传统的天地万物等级格局带来的人贵畜贱观念的一种反映[15]。汉语狗族语汇含有强烈的贬义,如果把人贬作为“狗”,不仅意味着被贬者丧失人格,而且还寓意着如“狗”一般卑贱、势力以及无赖,任何被贬者都无法不动怒。更何况风头正健自视甚高,正忙于帮腔谢楚桢的“AD”君。罗敦伟回忆说:“这些话都不是年少气盛的君左(易家鉞字)所能忍受的。一气之下,‘呜呼苏梅’那篇名作,在十多分钟之内脱稿了”[16]。易家钺事后也自供道:“苏梅用最尖锐的句子,指用AD 作这篇文章的一定是易家鉞,至少有易家鉞的成分,正像英文中DOG=狗,AD一定等于易家鉞。于是我冒火了,即写‘呜呼苏梅!’一篇文章,比苏梅的的文章作风更泼辣,极嬉笑怒骂之能事。”[17]其他相关文章,除指出苏梅有所偏激和抨击《京报-青年之友》罗敦伟、易家鉞之行径外,则更多的以为“五四”所启蒙的一代知识女性的立场加以思考并发问。其中不乏对素以敬爱的启蒙者们的质问或质疑,也有表应在女子解放的声浪中继续努力奋斗与担当,还有“保存着新青年的团结力去和那些腐败的顽固党去宣战”的疾呼[18]。《民国日报-觉悟》虽然远在上海,但对发生在北京出版界的“呜呼苏梅”事件,也加以了跟踪并发声。其既在《奉告喜欢买新出版物的同志》(1921-5-3)一文中,对苏梅“购书上当”遭遇及其所作批评表以同情与支持;更在《可怜的青年》(1921-5-19)中,怒斥《呜呼苏梅》之文是“拆白党”骂人的口吻,是侮辱女性的兽性表现,指出炮制与出笼如此“人格迷失”文字的“右”之流,是“北京学界底人格破产者”(1921-5-24)。因痛心于“呜呼苏梅”事件中,一帮“受了高等教育以新青年自命的人”之“自堕信用”,《民国日报- 觉悟》呼吁应以“北京一件事的两个教训”(1921-6-2)为鉴,“尊重别人的人格,保全自己的信用”。此外,在“呜呼苏梅”事件尘埃落定时,《民国日报-觉悟》还专就“文章署名”的问题,展开了近十余次的讨论,前后历时一月有余。尽管彼此意见对立,但立论的各方始终不渝学理范畴且和平收场,故而被目为彰显批评之善的范例及范式[19]。由于《呜呼苏梅》原稿因罗敦伟为朋友两肋插刀地即时销毁,使得易家鉞终得以强词“此次风潮与敝人丝毫无涉,原无自辩之必要”[20]而避走。时过境迁,涉事的各方似都做到了“相逢一笑泯恩仇”。

三、“呜呼苏梅”事件的启示

震动五四出版界的“呜呼苏梅”事件,起止皆系之于“批评”。回溯当年这场聚合着新文化阵营各方势力的文字交锋,其最为凸显且仍不失深省意义的至少有这些:

一是关于批评者如何理性发声的问题。相关立论各方虽存有这样那样的问题与局限,但就批评的理性与理性的批评之问题,都有着共同的指向和诉求。具体表现在相关论争中,既有对批评使命、批评对象、批评主体、批评方法等诸多现代批评要素,以不同层面的学理性探究;更有以此相烛照,对存在的问题加以直面并批判。陈独秀曾就此以声张“科学”作答《新青年》读者:“今后我们对于学术思想的责任,只应该把人事物质一样一样地分析出不可动摇的事实来,我以为这就是科学,也可以说是哲学……不用科学的方法从客观上潜心研究人事物质的分析,天天用冥想的方法从主观上来解决宇宙人生问题,亦终于造谣言说梦话而已”[21]。

二是关于“把关人”问题。民国四大副刊的应运而出,以及迅速地风生水起地涤荡了“鸳蝴”一统报纸副刊的局面,与其编辑人享有高度自主的“编辑权”分不开。“编辑权,即信息传播之前的选择加工权,是传播者在传播过程中把关控制的具体表现形式”[22]。握有“编辑权”者,也被称作大众传播中的“把关人”。只有在传播客观性、公正性得以充分保证的前提条件下,把关人所做出的价值观念的表达,方能称得上对受众和社会负责。《京报》总编辑邵飘萍,“因为见到当时的报纸非在副刊上下资本不可”故对托请来的北大法科才子罗敦伟等,厚待之外,“一切言论态度,概不过问”[23]。然而,《京报-青年之友》的青年编辑们,在“呜呼苏梅”事件中,为遏制不同的声音、掩盖事实真相,竟不惜公权私用党同伐异作假作伪混淆视听。如此不堪,固然有着监督缺席和自律有失的因素;当然,也与一众名士文化心理的作祟脱不了干系。

三是关于苏梅骂人的问题。骂人,是骂詈的俗语。毋庸置疑,“骂人”是“呜呼苏梅”事件的引燃以至延烧得要因。但是,由于事件中的“苏梅”不仅是该事件的首难者,而且还是此后“骂鲁天下知”的苏雪林。故此,“苏梅的骂人”亦成为“问题”而引起了更多的关注。骂詈自古至今,士林也不免俗。文人相轻名士不羁之事,代有传闻,层出不穷。骂詈作为一种特殊人际交流的言语行为,施骂主体的性格、性别、所处的时代、地域以及民族等因素都与之有着深刻联系。“事件”中苏梅的骂詈言语行为则表现为一种复杂而矛盾的存在:一方面,其致詈形式的直接与詈词詈语的直露,毫无半点“才女”“闺秀”的婉约、曲折和隐晦;另一方面,其指天画地的致詈姿态和深为歧视性骂詈所创伤的深深灼痛,又分明是真真切切的女儿家。苏梅激烈刚直的秉性以及为传统“女卑”文化所迫的沉重,也由此而折射。“新安节烈最多,妒妇比屋可封”的徽州女性文化,在传承与浇铸“女卑”意识的同时,不意也埋下了女性鲜有的抗争意绪。如此文化语境中走来的苏梅,在自我性别身份意识建构过程中充满了“怨怼”。近代启蒙与五四运动,方使苏梅得以“抵死向学”的方式,打破“无才是德”的宿命,并进而获得空前自由表达的空间。不得不指出的是,苏梅亦有颇重的“名士”情结,其不仅因追慕“随园主人”高唱过“却恨迟生二百年”[24],更有效名士的不羁热衷“博弈犹贤”类讥诮。故其后来所作批评,也以“学术理性+感性风格”见著。尽管为“呜呼苏梅”事件所创,不等女高师学业结束苏梅便避走巴黎;然若干年后,不乏性格的因素,其又做出了被胡适斥之为“旧文字的恶腔调”[25]的“骂鲁”文章。当批评与骂詈遭遇的时候,无论怎样,鲁迅先生相关阐释应以谨记:“战斗的作者应该注重于‘论争’;倘在诗人,则因为情不可遏而愤怒,而笑骂,自然也无不可。但必须止于嘲笑,止于热骂,而且要‘嬉笑怒骂,皆成文章’,使敌人因此受伤或致死,而自己并无卑劣的行为,观者也不以为污秽,这才是战斗的作者的本领”[26]。