A市低收入边缘群体特征及针对性减贫路径探讨

林萍萍 于炜杰 何宛蓉 陈凌子 刘飞翔

摘 要:【目的/意义】随着脱贫攻坚进程不断深入,低收入边缘群体问题日益突出,通过分析低收入边缘群体特征及其存在的问题,探索更高效的帮扶手段,为其他经济发达地区提供借鉴。【方法/过程】基于A市249户低收入边缘群体的调查数据,运用文献法、问卷调查和重点访谈法等研究方式,研究调查低收入边缘群体脱贫攻坚落实情况。【结果/结论】基于对问题的分析,提出准确甄别低收入边缘群体,完善收入核准机制;充分挖掘社会资源,聚焦扶志立业工作;加强基础工作指导,提升基层干部信心;涵养乡风文明,重塑家庭责任意识等对策建议。

关键词:低收入边缘群体;经济发达地区;社会救助;针对性减贫;路径

中图分类号:F323.8文献标志码:A文章编号:1637-5617(2020)01-0044-05

Abstract: 【Objective/Meaning】With the deepening of poverty alleviation, the problem of lowincome marginal groups was becoming more and more prominent. By analyzing the characteristics and existing problems of lowincome marginal group, more efficient means of assistance were explored, thus to provide reference for other economically developed areas. 【Methods/Procedures】Based on the survey data of 249 lowincome marginal groups in A city, the implementation of poverty alleviation of lowincome marginal groups was investigated by the methods of literature, questionnaire and key interview. 【Results/Conclusions】Based on the analysis of the problems, the countermeasures were put forward including accurately identifying the lowincome marginal group and improving the income approval mechanism; fully developing social resources and focusing on the work of supporting aspirations; strengthening the guidance of basic work and enhancing the confidence of grassroots cadres; cultivating the local culture and rebuilding the sense of family responsibility, and so on.

Key words: lowincome marginal group; economically developed regions; social assistance; targeted poverty reduction; path

在全面建成小康社會的决胜期,低收入边缘群体生存状况引起各级政府的高度重视和社会各界的普遍关注,但目前针对低收入边缘群体特征及减贫的分析和研究不足,存在较大的研究盲区,而解决好低收入边缘群体的生产、生活问题,促进他们持续增收、不断提高生活水平,是建设和谐社会的内在要求,是维护社会稳定和健康发展的前提,关系到整个国民经济的健康发展[1]。在此基础上,本文通过分析低收入边缘群体特征和当前帮扶工作中存在的问题,针对性地提出低收入边缘群体减贫的对策建议,致力于提高扶贫效率,增强低收入边缘群体自我发展能力,避免低收入边缘群体陷入“福利陷阱”和“救济陷阱”,切实有效地改变低收入边缘群体的生活条件和质量。

1 数据来源与样本特征

本着精准扶贫可持续发展的理念,为筑实精准扶贫内生力量,进一步构建科学合理的城乡扶贫新战略,探索具有“创新精神”的扶贫开发新路子,本研究选取A市为样本点,深入调研A市脱贫攻坚的落实情况。

1.1 调查数据来源

本研究依托A市委托的“A市脱贫攻坚调研评估报告”课题,于2019年1月21-26日,通过入户走访开展全市脱贫攻坚调研评估活动。本次调研评估采取问卷调查与重点访谈相结合的方法,调查方式为逐一入户的全面调查,并根据每个乡镇(街道)的低收入边缘群体数量开展平行作业,调查对象范围包括帮扶对象本人、村社、邻里、结对帮扶人等,详细调查了农户的家庭基本信息、基本保障情况、巩固性帮扶措施、政策落实及干部满意度4个部分。调研样本共涉及A市17个乡镇(街道)254户,共发放调查问卷254份,回收具备研究意义的问卷249份,问卷有效率为98.03%。除调查数据外,本文其他数据来自《2018年A市人民政府工作报告》等相关文件资料。

1.2 低收入边缘群体特征分析

本文将低收入边缘群体界定为:家庭月人均收入略高于当地最低收入标准,但实际的经济收入远远不能承担家庭开支,处于可以保证个体最基本生活需要,但在经济、政治和社会生活中处于劣势地位的群体。低收入边缘群体权益“真空”表现明显,其社会地位、自我发展能力和抵御外部冲击能力弱,实际生活状况恶劣,处于相对贫困状态,具体分析其具有以下群体特征:

1.2.1 劳动力不足,病、残占比大

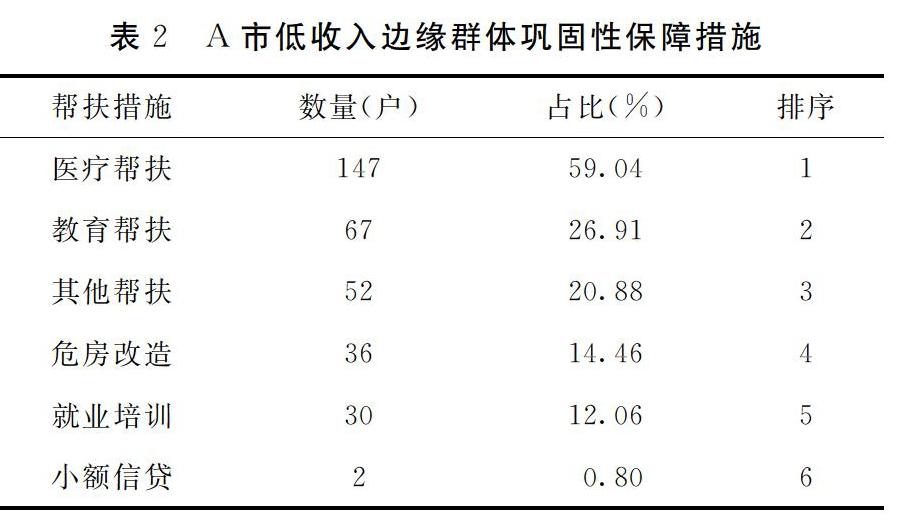

从调研的249户低收入边缘群体情况来看,户籍登记人口为733人,家庭常住人口为706人;其中60岁以上老人176人,占户籍人口的24.01%;16岁以下未成年人130人,占户籍人口的17.74%;具有劳动能力210人,占户籍人口的28.65%;有在校子女的家庭124户,占样本户的45.78%,常年在家务农32人,户均0.13个;常年在外务工37人,户均0.15个;因病致贫有140户,占样本户的56.22%;因残致贫有117户,占样本户的46.99%;因缺劳动力致贫有131户,占样本户的52.61%;因学致贫的有14户,占样本户的5.62%;因缺资金致贫有11户,占样本户的4.42%;因自身动力不足致贫有3户,占样本户的1.20%;因灾致贫有2户,占样本户的0.8%;因缺技术致贫有2户,占样本户的0.8%。从数据可以看出A市低收入边缘群体中家庭就业人口比重小,非就业人口多为老人、小孩或病人,且残疾人、重病病人比重高,因病、因残、因缺劳动力是目前A市低收入边缘群体三大致贫原因,同时,因病、因残、因学支出造成家庭负担重,成为低收入边缘群体摆脱困境的重点和难点(表1)。

1.2.2 劳动力素质状况与就业需求不匹配

就业是群众获得幸福感和安全感的基础,是提高生活质量的重要手段。从A市低收入边缘群体总体收入方面来看,家庭纯收入为8444174元,工资性收入为3478835元,占家庭纯收入的41.19%。低收入边缘群体多数从事技术含量较低的简单劳动和体力劳动,由于家里有需要照顾的病人、老人或未成年子女,其会对工作地点、时间进行考虑,从而增大了失业的机会,增加了失业的可能性。一方面,低收入边缘群体普遍存在年龄偏大、文化程度偏低、劳动技能缺乏且大部分自身患有疾病等问题,直接参与就业市场竞争的能力较弱、自主就业的难度较大,也存在不愿意就业的现象。另一方面,近几年A市经济转型升级和产业结构调整后,就业环境日益严峻,人才选用倾向于高素质、高学历人才,能提供与低收入边缘群体对应的工作岗位微乎其微。客观来说,低收入边缘群体就业处境困难,一旦失去稳定的收入来源他们的生活将面临巨大变动,有重新返贫的可能性。

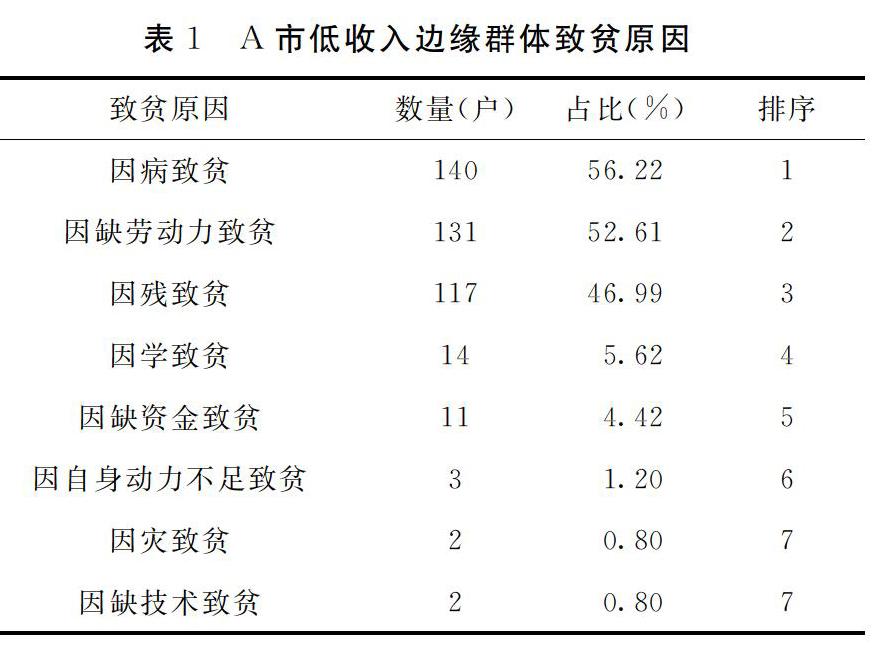

1.2.3 “两不愁,三保障”初步实现,政府兜底特征明显

A市为249户低收入边缘户提供多种巩固性保障措施,规定城乡低收入标准为每人每月630元,月人均补助为390元,实现了全市范围内城乡低收入标准一体化。城乡居民医保人均筹资标准提高到670元,参保率99.99%,新农保参保率达100%,此外共有32户低收入边缘家庭享有医生签约服务、有21户享有大病保险保障、有13户享有大病保险保障和大病救助、有6户享有医疗叠加保险补助,以及部分享受医药费报销,医疗帮扶户数总计占样本总数的59.04%。但是对于患有慢性病需要经常服药或者门诊检查的低收入边缘群体而言仍未充分覆盖其支出成本,存在“支出>收入>标准”的收支倒挂现象。A市根据低收入边缘户不同受教育階段实施不同补助,教育帮扶67户,占样本量的26.91%,在很大程度上减轻了低收入边缘群体的教育成本负担;在其他帮扶、危房改造、就业培训和小额信贷方面,也分别占到样本总数的20.88%、14.46%、12.06%和0.80%(表2)。在慰问补助方面,A市2018年低收入边缘群体的转移性收入为4899139元,占家庭纯收入的58.02%,政府给予了低收入边缘群体大量的物质、现金救助。从总体看,A市不断推动建立多层次社会保障体系,低收入边缘群体初步实现“两不愁,三保障”。

2 A市低收入边缘群体救助存在的问题在对低收入边缘群体实地调研的基础上,通过分析低收入边缘群体的一般性特征及现实调研情况,分析当前A市对于低收入边缘群体救助存在的主要问题。

2.1 对象界定缺乏科学的收入核准机制

据了解,A市尚未出台关于低收入边缘群体的界定办法,而是笼统地归为贫困户、低收入户。具体帮扶措施往往与最低生活保障制度捆绑,未纳入低收入救助范围的边缘群体难以享受到政策优惠措施。在实践过程中,救助标准是根据A市的经济发展状况和生活水平等情况来制定的,而家庭人均收入标准是判断某个家庭是否可以享受低收入边缘群体救助待遇的最重要的标准[2]。但是,在实施帮扶工作中,由于缺乏科学的、严谨的收入核查标准,往往与事实存在一定的偏差。在现代生活中存在多元化的收入渠道,低收入边缘群体的流动性、隐性收入等情况也为认定工作增加了核算的困难。因此,救助线界定和收入核准的困难降低了对低收入边缘群体精准救助的效率。收入核查是确定低收入边缘人群工作的第一步,也是关键的一步,必须明确哪些人是真正需要救助的低收入边缘人群。因此,建立健全科学的收入核准机制不仅能帮助到真正需要扶助的低收入边缘人群,而且能促进A市社会救助的完善与发展,减轻政府和社会救助的负担。

2.2 政府兜底现象明显,扶志工作不到位

随着扶贫工作的深入,A市对于低收入边缘群体提供较大的物质帮扶,基层帮扶“一兜了之”、帮扶资金“一给了之”的情况十分普遍,未能对低收入边缘群体进行自救思想引导,不愿做细致的思想工作,进行深入调研帮其梳理发展策略,忽视从观念上、技能上对低收入边缘群体的帮扶[3]。长期以来“输血式”的扶贫方式助长了低收入边缘群体对政府扶贫资金的依赖,构成了不良的心理契约,形成“一切依靠政府”的“等靠要”、把救助当“福利”、吃“公家饭”的思想。还有部分低收入边缘群体条件限制导致发展信心不足,安于现状、不思进取,对工作过于挑剔,不愿主动求职。总体而言,A市缺乏对于低收入边缘群体志气等精神层面的帮扶和鼓舞,过度的物质帮扶消磨了低收入边缘群体的脱贫志气及自身创造性。倘若脱离政府的兜底,一味地进行物质扶贫将使低收入边缘群体从相对贫困转入绝对贫困,严重影响脱贫进程。

2.3 基层工作压力大,救助工作衔接不顺畅

一方面,A市部分乡镇(街道)分管领导、村主干对脱贫攻坚工作研究谋划不够,对省市的决策部署缺乏落实,对低收入边缘群体帮扶工作的重要性认识不足。同时,乡镇事务繁杂,导致对扶贫工作难以投入较多精力,对于扶贫思路存在偏差。此外,长期以来A市乡镇扶贫部门边缘化严重,扶贫工作绩效考核将结果直指基层扶贫干部,造成基层干部工作难,产生职务与心理的双重压力现象。另一方面,A市政府相关部门在执行政策的过程中,因为权责的不同,多个部门共同享有了社会救助的管理和实施权利,例如劳动局负责管就业,民政局负责管救助,缺乏了必要的联动机制,造成了人力资源的浪费、工作效率低下和互相扯皮推诿等情况发生,这不仅不利于社会救助资源的整合,同时直接影响了低收入边缘群体的救助效率[4]。

2.4 家庭赡养责任存在缺失,政府扶持难度大

A市低收入边缘群体存在家庭责任缺失的主要情况有:(1)低收入边缘户中有很大一部分是老年家庭,劳动能力弱,没有工资收入,無法自食其力,只能依靠政府补贴。他们的养老原本是应该子女负责的,由于分户等原因这些老人家庭符合低收入边缘群体认定的条件,于是政府的扶贫代替子女的赡养。(2)子女外出务工,“空巢”现象较为普遍。再加上形形色色“弱弱组合”的新贫困家庭结构,使得扶贫任务演变为家庭赡养义务的政府替代,政府承担了不该承担的家庭伦理责任和法律赡养义务。扶贫政策的实施在一定程度上削弱了子女的担责意识,造成“孝文化的丧失”和“道德的贫困”,原本“入孝出悌”的传统家庭美德所剩无几,无形中增加了政府精准帮扶和老年低收入边缘群体的脱贫难度,产生贫困群体价值扭曲和新的社会问题。

3 对低收入边缘群体减贫的政策建议

3.1 准确甄别低收入边缘群体,完善收入核准机制

政府是低收入边缘群体社会福利供给的主体,必须建立健全社会保障体系。首先,扩大社会福利制度覆盖面,促进社会福利制度从分散救助向综合救助转变[5]。通过转变救助模式,逐步将社会救助外延辐射到低收入边缘对象,实施靶向救助。其次,根据不同群体对社会福利的不同需求,建立低收入边缘救助标准动态调整机制,定期适度提高专项救助标准。在考虑家庭收入和支出的基础上,设计一种可以客观体现救助对象家庭特征或者本人特征的、有差别的救助金辅助衡量标准或附加条件[6],设定有针对性的社会福利项目和福利制度。最后,建立科学的动态监测机制,对生活出现困难的人和家庭给予及时资助,防止有人游离在社会福利体系之外,确保困者有其帮,困者不困;难者有其助,难者不难,应救尽救。

3.2 充分挖掘社会资源,聚焦扶志立业工作

低收入边缘群体想增加收入仅靠政府救助或家族互助是不能治本的,精准扶贫重在“民生”,关键在“可持续”,根本的解决方法就是重新就业[7]。坚持进一步分类分户施策,为困难群体量身精准制定增收计划。“输血”与“造血”相结合,对于“老弱幼病残”等无劳动能力的特殊群体,兑现落实好各级兜底保障政策,发挥好社会救助、慈善救助在扶贫中的作用,及时开展好慈善救助;对有劳动造血能力的,通过引进市场机制运作,坚持市场需求与群众意愿相结合,帮助贫困对象选择好产业。如可由市级财政对用人单位招收并长期使用的“零就业家庭”人员的社会保险或岗位补贴等费用支出进行补贴;民政部门积极配合劳动部门,加强对低收入边缘群体再就业的培训,完善培训方法与培训内容,真正满足低收入边缘群体的就业需要[8];同时大力发展社区就业岗位和公益性岗位,定向开展就业援助,真正做到“扶志”与“扶智”双管齐下,“授鱼”更“授渔”。

3.3 加强基础工作指导,提升基层干部信心

一方面,A市应加强顶层设计,切实提高救助服务能力,建立并完善基层干部工作绩效考核体系及配套的奖惩机制,重点考核低收入边缘群体帮扶工作的突出问题,依据科学的量化标准对帮扶工作过程做出合理评价。避免形式主义和面子工程,减少非必要的帮扶工作内容,减轻基层干部工作负担,以求在进行帮扶工作时精益求精。除了加大政治激励,也要重视物质奖励和精神关怀,满足基层干部合理需求,缓减角色冲突的矛盾,以期激发其工作热情和信心[9]。另一方面,A市要严格规范工作程序,层层压实社会救助主体责任。同时增强基层社会救助队伍稳定性,抓好学习宣传,着力提高基层干部的社会救助工作素质,提高政治站位,编织更严密的社会保障网,增强精准救助的生命力。

3.4 涵养乡风文明,重塑家庭责任意识

扶贫减贫是社会共同的责任,但是家庭责任不容缺失。在充分理解和尊重低收入边缘群体的基础上,让低收入边缘群体拥有平等的尊严,善用“面子文化”使之成为低收入边缘群体努力自救的精神支撑;要充分发挥村规民约“涵养”乡风文明的作用,用美德文化润泽乡村心灵;要充分激活新乡贤文化,提高低收入边缘群体自我发展意愿。同时,政府部门应有针对性地筛选排查因“子女不孝”而陷入无助的低收入边缘群体,严格理清家庭责任缺失的低收入边缘群体,对于家庭劳动力充足,子女收入稳定的低收入边缘老人要认真核实,让子女履行赡养义务,对于不履行赡养义务的子女进行劝诫、引导、教育等;多部门联动,通过道德劝说、法律援助等途径区分家庭赡养义务与政府兜底责任,重塑农村孝道观念,维系乡土社会的和谐稳定。

参考文献:

[1]杨龙,汪三,李萌. 建档立卡贫困户收入特征及反贫困对策研究[J]. 农业部管理干部学院学报,2014(2):51-55.

[2]陈洁. 城市边缘群体社会救助问题研究[D]. 南京:南京大学,2012.

[3]安素霞,侯常兴. 社会工作破解“扶贫难扶志”困境的路径分析[J]. 邢台学院学报,2018,33(1):78-80.

[4]伍鑫. 城市低保边缘人群的社会救助问题研究[D]. 长沙:湖南师范大学,2013.

[5]隗伟. 我国社会福利理论建设及其推动福利实践发展的研究[D]. 沈阳:沈阳师范大学,2012.

[6]孔德树. 农村低保边缘群体的社会救助研究[D]. 武汉:华中科技大学,2010.

[7]贠菲菲. 常州社会保障制度完善路径与策略研究——以低收入群体扶助与保障为例[J]. 当代经济,2018(16):124-127.

[8]王磊,潘敏. 完善辽宁低保边缘群体救助制度的对策建议[J]. 辽宁经济,2008(9):9.

[9]王亚华,舒全峰. 脱贫攻坚中的基层干部职业倦怠:现象、成因与对策[J]. 国家行政学院学报,2018(3):129-135,156-157.