瑞巴派特联合雷贝拉唑治疗浅表性胃炎的疗效观察

严 悦

(沈阳市大东区人民医院,辽宁 沈阳 110041)

慢性浅表性胃炎是一种临床常见消化系统疾病,患者胃黏膜呈慢性浅表性炎症,属于慢性胃炎的一种[1]。浅表性胃炎的致病因素尚未完全清楚,目前比较明确的几种因素包括药物刺激、刺激性食物、循环及代谢功能障碍、幽门螺旋杆菌感染、心理因素等。临床治疗主要以根除幽门螺旋杆菌、恢复胃黏膜自我防御功能为手段。相关研究报道,瑞巴派特联合雷贝拉唑用于治疗浅表性胃炎效果显著[2]。因此,本研究通过对42例浅表性胃炎患者应用瑞巴派特联合雷贝拉唑治疗,并与单用雷贝拉唑相比较,评价分析瑞巴派特联合雷贝拉唑治疗浅表性胃炎的临床疗效。结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料:选取2017年3月至2018年2月在我院就诊的84例浅表性胃炎患者,按照随机数字表法分为两组,各42例。对照组男26例,女16例;年龄22~67岁,平均年龄(36.86±5.23)岁。研究组男24例,女18例;年龄23~69岁,平均年龄(37.12±5.09)岁。排除标准:合并消化系统或其他重要器官重大疾病者;妊娠期和哺乳期患者;对研究药物过敏者。所有患者对此研究均知情并自愿签署知情同意书,且本研究经本院医学伦理委员会批准。两组一般资料差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法:治疗前1周,给予所有患者幽门螺旋杆菌根除治疗。研究组患者口服瑞巴派特(重庆圣华曦药业股份有限公司,国药准字H20110123),100毫克/次,3次/天;雷贝拉唑(成都迪康药业有限公司,国药准字H20040715)20 mg/d。对照组患者单用雷贝拉唑,用法剂量同研究组。两组治疗周期均为8周,8周后进行疗效评定。

1.3 评价指标:根据临床症状和胃镜检查结果判定疗效。疗效判定标准:患者反酸、胃胀等临床症状、体征完全消失,经胃镜检查胃黏膜充血水肿和糜烂完全消除,则为痊愈;患者胃胀、反酸等临床症状改善显著,胃黏膜充血水肿和糜烂改善显著,则为显效;患者胃胀、反酸等临床症状有一定改善,胃黏膜充血水肿和糜烂有一定改善,则为有效;患者临床体征无变化,胃黏膜情况无好转或者加重,则为无效。总有效率=痊愈率+显效率+有效率。观察患者治疗后味觉异常等不良反应发生情况。

1.4 统计学方法:采用SPSS 22.0软件进行数据处理,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料用百分比表示,采用χ2检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

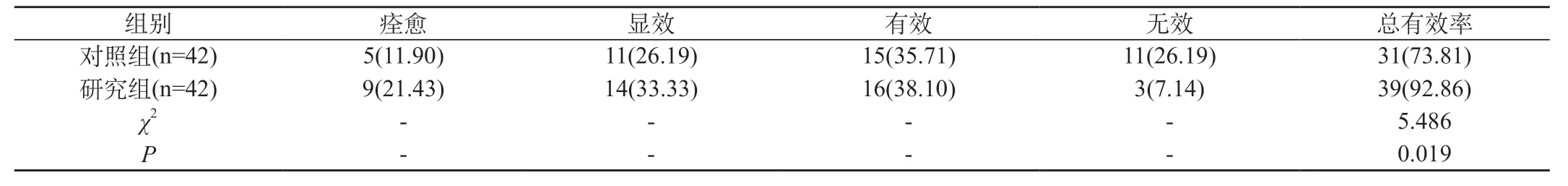

2.1 临床疗效:研究组治疗总有效率较对照组高,差异具有统计学意义(P<0.05)。详见表1。

表1 两组治疗效果比较[n(%)]

2.2 不良反应:对照组不良反应发生率为2.38%,轻微味觉异常1例。研究组血、尿常规、肝肾功能等指标治疗后未见异常变化,不良反应发生率为0%。研究组不良反应发生率较对照组低,但差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

近年来随着我国经济高速发展,人们生活节奏也越来越快,加之饮食和生活习惯不规律,导致浅表性胃炎的发病率呈逐年上升趋势。浅表性胃炎患者临床症状常表现为不同程度的消化不良,如进食后上腹痛、腹胀,伴嗳气、泛酸、恶心、呕吐等,严重者胃黏膜出现糜烂或渗出性红斑,给患者生活带来一定影响,若长时间得不到有效治疗,可能引发胃穿孔、胃癌等疾病[3]。

临床上治疗浅表性胃炎常给予患者相关药物保护胃黏膜和消除胃黏膜损害因素[4]。以往治疗通常单独选用雷贝拉唑治疗,但临床实践显示,治疗周期长,导致患者治疗依从性较差,疗效并不显著,因此瑞巴派特联合雷贝拉唑成为治疗浅表性胃炎的研究热点问题。本研究结果显示,研究组治疗总有效率较对照组高,两组不良反应发生率比较差异不明显,表明瑞巴派特联合雷贝拉唑治疗浅表性胃炎效果显著,且较为安全。究其原因在于瑞巴派特和雷贝拉唑在治疗中形成良好的协同效果。其中新型质子泵抑制剂雷贝拉唑通过与H+-K+-ATP酶结合,抑制胃酸分泌,且药效作用快,效果优于一般质子泵抑制剂。瑞巴派特是一种多靶点胃黏膜保护剂,通过清除羟基自由基,减轻胃黏膜损伤,并可促进胃碱性物质的分泌,中和多余胃酸,避免胃酸过多导致胃溃疡,缓解腹痛等症状;瑞巴派特还可增加胃黏膜表层黏液量,保护胃黏膜;同时瑞巴派特直接作用于幽门螺旋杆菌,减少胃黏膜附着,减轻氧化应激反应,缓解炎性反应。

综上所述,瑞巴派特联合雷贝拉唑用于治疗浅表性胃炎,安全性较高,且有利于提高疗效,值得推广。