骨关节术后下肢静脉血栓发生的根本原因分析

江雨虹,何晓红,成江容,徐筱清,陈卯珍

(广西医科大学第一附属医院,广西530021)

深静脉血栓(deep venous thrombosis,DVT)形成可导致病人慢性血栓后综合征、致死性肺栓塞、慢性血栓性肺动脉高压,明显增加病人致残风险并降低生活质量,准确认识下肢DVT形成的相关危险因素对术后预防DVT形成有重要意义。下肢术后40%~60%的病人发生下肢DVT,且其中50%~80%可无临床表现[1]。从2015年开始我科规范血栓管理,全部住院病人入院时、术后24 h、出院当天运用Caprini血栓风险评分表进行评估,根据评估分值制定并落实预防措施,如多形式健康宣教、床头放置醒目的预防标识,标准化和量化踝泵训练、肢体功能锻炼、早期下床活动、液体入量、足底静脉泵,规范抗凝和止血药使用,术前术后常规血栓筛查。通过这种标准的血栓预防流程,我科2017年的血栓发生率已降至1.13%,所有的新发血栓均为下肢静脉血栓而且无症状。为进一步探究引起下肢静脉血栓发生的根本原因,深入分析引起血栓发生的影响因素,从而制定更为适宜的预防血栓方式,更好地降低血栓的发生率,对2018年的数据进行回顾性统计与分析,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性总结广西医科大学第一附属医院骨关节外科2018年1月—12月住院术后第2天常规双下肢血管B超筛查血栓病人36例,均为下肢肌间静脉血栓。36例病人中,男12例,女24例;全身多处痛风石1例,胫骨骨髓炎1例,膝关节骨关节炎11例,髋关节病10例,膝关节肿物3例,膝关节感染4例,前交叉韧带断裂2例,双侧腘窝囊肿3例,踝关节肿物1例;既往史:糖尿病1例,高血压15例,脑梗死2例,骨折3例,高血脂1例,肺结核3例;手术方式以髋膝关节置换术为主(21例,占58.3%)。

1.2 方法 根本原因分析法是一项结构化的问题处理法,用以逐步找出问题的根本原因并加以解决,目的是要努力找出问题的作用因素,并对所有的原因进行分析。首先,建立术后血栓原因分析表,运用根本原因分析法进行分析。在对术后形成血栓的病历进行分析,记录影响病人围术期病人饮食、饮水、功能锻炼等因素,同时与病人及家属进行谈话沟通,深入了解病人围术期的情况。最后建立数据统计表,对根本原因进行统计,形成数据分析表,运用统计图对术后新发血栓的病例影响因素进行分析及统计,从而对病人病史、手术方式、手术时间、止血带使用、麻醉及复苏时间、季节等方面进行统计。

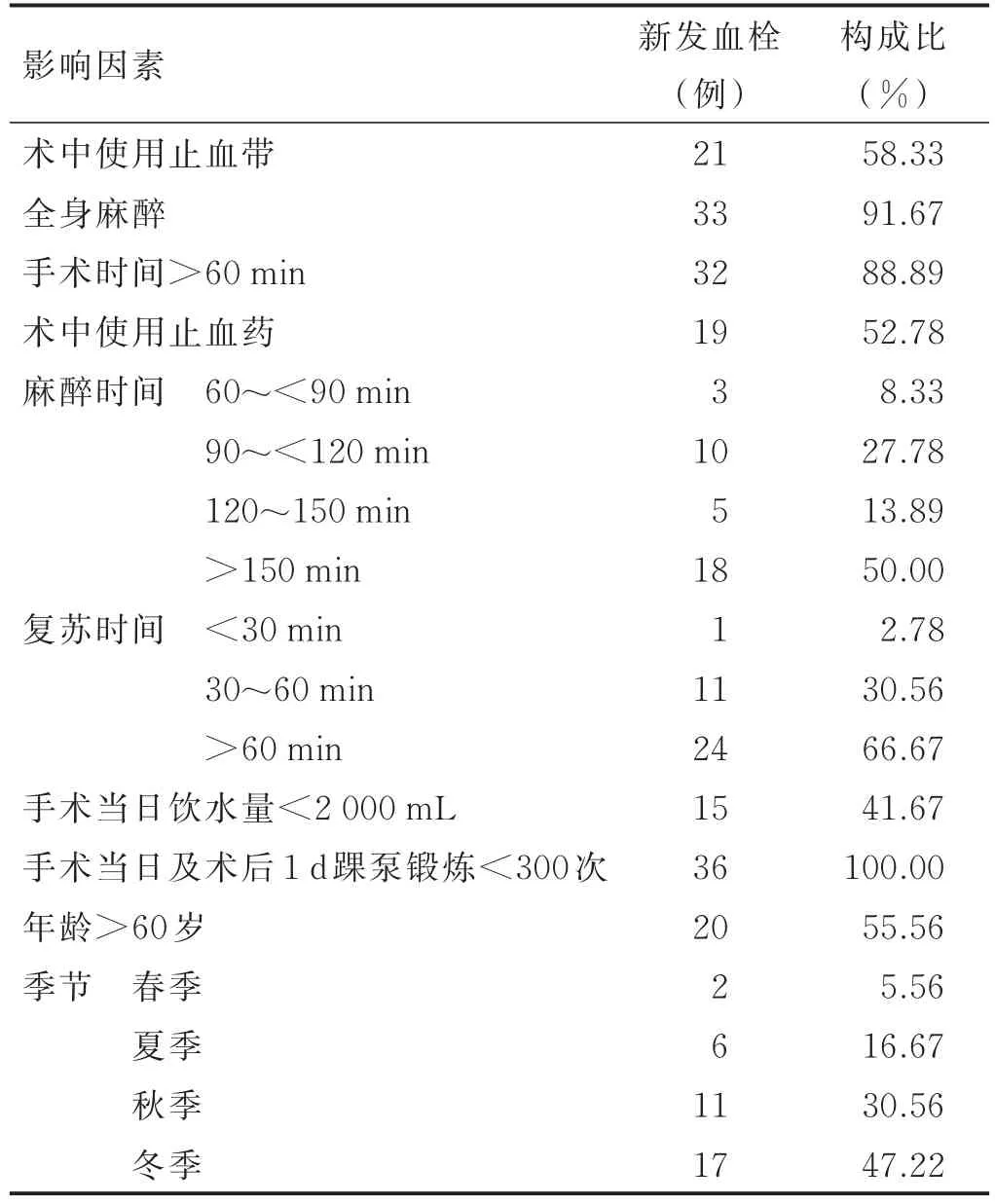

2 结果(见表1)

表1 骨关节外科手术病人新发血栓影响因素分析(n=36)

3 根本原因分析

3.1 年龄 我科新发肌间静脉血栓病人>60岁20例,占55.56%,下肢术后病人DVT的发生率随年龄的增大而升高。国外有学者统计调查显示,人群中DVT的发生率在年龄<15岁的人群中仅为5/10万以下,而在年龄>80岁的老年人中则为 450/10万~600/10万[2]。这可能与老年人活动减少、慢性病增多、凝血因子活性增高等因素有关,加上老年人多有多系统器官的器质性病变或者器官的生理性退行性改变,体内血液处于高凝状态,血流缓慢,血栓发生率增加。

3.2 止血带使用 术中使用止血带能阻断肢体远端的血液循环,从而导致病人静脉内的血流淤滞,加速了血栓的形成,止血带的使用在一定程度上激活了手术下肢局部的凝血系统和纤溶系统,释放止血带时可引起循环系统的凝血物质和纤溶物质改变,通过这种改变加速了血液的凝固。Tai等[3]的 Meta分析显示,使用止血带会增高血栓栓塞症的风险。Matziolis等[4]的研究显示,止血带会增加组织的凝血功能和血小板活性,增加血液凝固性。使用止血带时间越长其风险越高,而我科新发血栓病人术中使用止血带的21例病人基本上术中全程使用止血带,如何尽量减少术中使用止血带时间或者间断式运用止血带方式,需继续进行沟通与探究。

3.3 手术时间 我科2018年36例下肢手术新发血栓病人中病人手术时间>60 min者占88.89%。国内文献关于手术时间在 <30 min、30~60 min、>60 min 3个阶段对DVT形成影响的研究中发现,DVT发生率分别为2.13%、29.79%、68.08%,其原因为:创面暴露时间越长,炎症反应越严重,DVT的发生率越高[5]。由此可见,当手术时间>60 min后,随时间的增加,其发生血栓的风险越大。

3.4 麻醉时间 对我科新发肌间血栓病人术中麻醉时间进行分析,分别设立时间段为60~<90 min、90~<120 min、120~150 min、>150 min。麻醉时间>150 min在新发血栓中占50.00%,麻醉时间越长,发生肌间静脉血栓例数越多,目前未见有关麻醉时间长短对下肢肌间静脉血栓的影响的文献。

3.5 复苏时间 对我科病人复苏时间进行分析,分别设立时间段为<30 min、30~60 min、>60 min,各占新发的肌间静脉血栓中的2.78%、30.56%、66.67%。其中可见复苏时间>60 min在新发血栓中比例较大,复苏时间越长,发生血栓例数越多,考虑可能是由于病人未清醒,未能进行踝泵锻炼,且在麻醉复苏室没有足底静脉泵等物理预防措施,从而导致病人复苏时下肢血液动力减慢,可能导致病人形成血栓,目前也未见有关复苏时间对下肢肌间静脉血栓的影响。

3.6 踝泵锻炼及饮水量 在总结新发血栓36例病人的分析中发现,术后24 h无一例能达到每日踝泵锻炼>300次;饮水量>2 000 mL占58.37%。踝泵锻炼能有效锻炼病人肌肉及帮助下肢血液的回流,以加快血液流动速度及帮助消肿。我科之前有数据表明,踝泵锻炼每日达到至少300次,每次持续5~10 s才有此作用;而饮水能在一定意义上稀释血液,改变血液的黏稠度,能加快血液在血管内的流动速度,每日达到2 000 mL是基础的饮用量。而新发血栓病人因术后各种原因导致主动运动及饮水量的缺失,导致血液流动减慢及黏稠度增高,从而引发血栓的发生。

3.7 麻醉方式 在我科新发血栓36例中,有33例是全身麻醉方式。有文献提到,全髋关节置换术中应用硬膜外麻醉能降低术后DVT的发生率,且硬膜外麻醉不会对病人的血流动力学造成明显影响[6]。有研究显示,硬膜外麻醉可以降低血液的高凝状态,降低术后DVT发生率,更适用于高龄骨科下肢手术病人。硬膜外麻醉方式术后的血栓发生率低于全身麻醉[7]。由此可见,改变传统的全身麻醉方式也有可能在一定程度上降低血栓的发生率,而全身麻醉方式需禁饮禁食的时间明显大于硬膜外麻醉,所以改变麻醉方式可在一定程度上增加病人饮水量及舒适度。

3.8 季节气候 本研究中,春季发生2例,夏季发生6例,秋季发生11例,冬季发生17例。在南宁市月均温度情况来看,春季温度在20℃左右,夏秋季节28℃以上,秋季23℃左右,冬季16℃左右。体表外界温度的降低加上未做好保温措施从而降低了机体末端血液流动速度,使得术后病人的血液流动变慢,从而增加了发生血栓的风险,发现血栓发生的例数随每月平均温度的升高而减少,随温度的降低而增加。由此可见为术后病人肢体保暖尤为重要。

在统计数据过程中发现新发血栓中有4例病人的动脉血氧分压在63.0~80.7 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),而正常动脉血氧分压91~100 mmHg。现在鲜有动脉血氧分压对血栓是否有一定的影响这方面的文献报道,在我科收集的资料较少,但是否存在影响需继续在今后的工作中收集资料。

4 小结

综上所述,从我科新发血栓的危险因素分析中可见,年龄越大,其发生血栓的风险越大,特别是年龄>60岁后;术中使用止血带也从一定程度上加大了血栓发生的风险;手术时间越长,特别是时间>60 min后;病人围术期特别是手术当日及术后1 d的饮水与功能锻炼也很重要,统计过程中发现每日饮水量<2 000 mL,每日踝泵锻炼<300次时更容易形成血栓,可能与病人术后未饮水及锻炼,导致术后病人下肢血液黏稠和血液流动减慢有关;还发现病人待在手术室及麻醉复苏室时间过长,而未采取有效的预防措施,导致病人下肢血液流动长时间处于缓慢状态,从而增加了血栓的风险,如何在这些时间段联合多学科运用有效干预的方法预防肌间血栓发生,这将是我科在以后的工作中亟待解决的问题。总之,DVT的防治涉及多个方面以及多个学科,其发病风险的准确评估和早期及时的预防措施尤其重要,对影响血栓发生的影响因素进行有效的评估及预防,制定更为完善的个性化标准预防措施,才能使骨科围术期病人维持平稳的内环境,从而降低血栓的发生率。