自我及其时间

乔治·诺瑟夫 (文), 秦鹏民 (译)

自我如何能够成为自我?自我提供时间上的连续性。例如,即使是十年以后,我们的脸变老,出现更多的皱纹,我们还是能在镜子里认出同一个自己。与此同时,自我是动态且不断变化的。我们收集环境中的事件和对象,并将它们与我们自己联系起来。例如,一个在四十年的生活中没有接触过古典音乐的人,突然发现古典音乐的美感,并将其视为自我的一部分。

总而言之,自我展示了变化和连续性的独特组合。由于变化和连续性是时间特征,这就提出了自我和时间关系的问题。我们将在这里讨论关于自我的实证研究结果和概念的确定。基于自发活动中的时间特征与关于自我的最新实证研究结果,我认为自我本质上是具有时间性的,包括变化和连续性。这在我们看来,需要对自我的概念(尤其是西方的自我概念)做出相当的修改,因为在此前的自我概念中,自我不论是作为心理实体还是高级认知功能,都始终是无时间性或非时间性的,因此无法容纳变化与连续性的独特组合。

一、从大脑的内部时间特性到自我的时间本质

(一)空间结构——皮质中线结构和“静息-自我包含”(rest-self containment)

皮层中线结构的前部如腹内侧前额叶皮层(VMPFC)和前扣带回膝部(PACC)、后部区域如后扣带回(PCC)以及CMS内外的其他区域,在自我加工中被发现有稳定的激活[1-5]。虽然VMPFC / PACC和PCC(以及其他中线区域如背内侧前额叶皮质dorsomedial prefrontal cortex、膝上前扣带回supragenual anterior cingulate cortex和内侧顶叶皮质medial parietal cortex)涉及自我加工的不同方面,但它们在自我加工的不同程度和不同方面往往(有不同程度的)共同激活[1,6-9]。

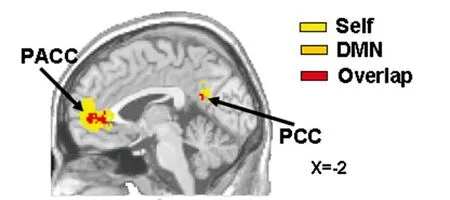

此外,数据显示VMPFC/PACC和PCC的高静息状态活动与自我相关活动之间存在显著的神经重叠。一些研究观察到,在自我特异性刺激的任务诱发活动中, VMPFC / PACC和PCC不会出现相对于静息态的活动变化[10-12]; 这种“静息-自我重叠”通过元分析被进一步证实,静息态与自我加工在VMPFC / PACC和PCC上具有重叠[13](见图1)。

图1 皮质中线结构中的rest-self overlap作为默认模式网络DMN的一部分

最新研究又更进一步表明,静息态活动和刺激前活动水平可预测自我意识水平,即对于自己作为具备某些心理特征的个体的意识[14-15],或能预测随后刺激所赋予的自我特异性[16-17]。如果这些“静息-自我预测”的研究发现能得到进一步验证,我们则可以假设静息态本身可能以某种方式编码或包含了一些关于自我特异性的信息。这一“静息-自我重叠”的假设可与“静息-自我包含”[18]相结合,后者可以通过认知方式重新表述,相当于“自我表征”[19]或更文学、更不带偏见的 “反映”。

对所谓的“自我网络”假设的研究进一步支持了静息态在调节自我特异性方面的核心作用。Murray等基于大型静息态数据集的功能联结分析证明[3,8],PACC和VMPFC等中线前部脑区与前脑岛在静息态下形成一个“自我网络”[20]。这些区域在任务相关研究中的共同激活进一步支持了PACC / VMPFC和脑岛的自我特异性[21-22]。“自我网络”必须与他们所描述的“他人网络”区分开来,后者包括PCC和TPJ等后中线区域[23]。

(二)皮层中线结构的内部时间特性——强大的波

到目前为止,我们已经确定了可能涉及产生自我意识的区域。此外,数据清楚地表明,自发活动已经包含我们的自我并对其编码。悬而未决的是,自我通过自发活动的编码究竟是怎样一种神经机制?因此,我们要在大脑自发活动中搜寻自我的编码方式。

这将我们引向自发活动的内在时间。自发活动构建并展示了具有时间跨度的复杂时间结构,这种时间跨度表现在自相关、交叉频率耦合和无尺度活动等特征中[24-25]。我们将研究这些特征是否与我们的自我意识有关。

当时,我团队中一个中国博士后学生Zirui Huang研究了用fMRI测量的自发活动是如何与自我相关的[14]。 fMRI可以测量0.01Hz和0.1Hz之间的低频率范围,该频段具有很高能量且遵循无尺度分布(慢频比快频能量更高)。具体而言,他使用幂律指数(PLE)测量皮质中线结构的两个中心区域,即周围前扣带皮层(PACC)和后扣带皮层(PCC)自发活动中的无尺度活动。

有趣的是,他观察到,与大脑中的所有其他区域相比,PACC和PCC在其自发活动中表现出最高的PLE值。这意味着,与所有其他区域不同,这两个区域在慢频中能量最高,而在快频中能量较低。我们可以将其与海洋中的波浪进行比较。当坐在海边,你可以观察到不同速度和能量的波浪。较快的波浪出现较频繁,振幅通常较小,并且能量也小;这与较慢的波浪形成鲜明对比,它们频率较低,振幅较大,并且能量强大到可以卷走你在海滩上的所有物品。

我们大脑中的情形是类似的。除PACC和PCC之外的区域提供较小的波,较快但振幅和能量都较低。相比之下,PACC和PCC表现出最强的波,较慢但振幅较大且能量强,它们在许多较小的波后施加真正的力量。根据Zirui Huang的数据,真正的力量就是我们的自我。

(三)自我如同强大的波浪

测量自我和自发活动的关系十分困难,甚至是不可能的。大脑的自发活动是通过不施加任务或刺激来测量的——受试者需要在扫描仪中闭眼(或睁眼)静卧(或坐)而不需要执行任何任务或加工任何刺激。在脑成像研究中,这被称为静息状态。这就使得在扫描期间对自身进行评估成为不可能,因为那会引入刺激和任务,从而违反静息态自发活动的测量原则。

Zirui Huang是如何解决这个问题的呢?他在扫描仪外通过使用自我意识量表(SCS)来评估被试的自我。SCS是一份问卷调查表,询问被试关于其自我的各个维度,包括私人(如“我经常沉浸在内心世界里”)、公开(如“我是外向的人”)和社交(如“我喜欢和他人有联系”)等。然后,他对个体被试的SCS评分与其在fMRI中测量的自发活动做相关分析[14]。

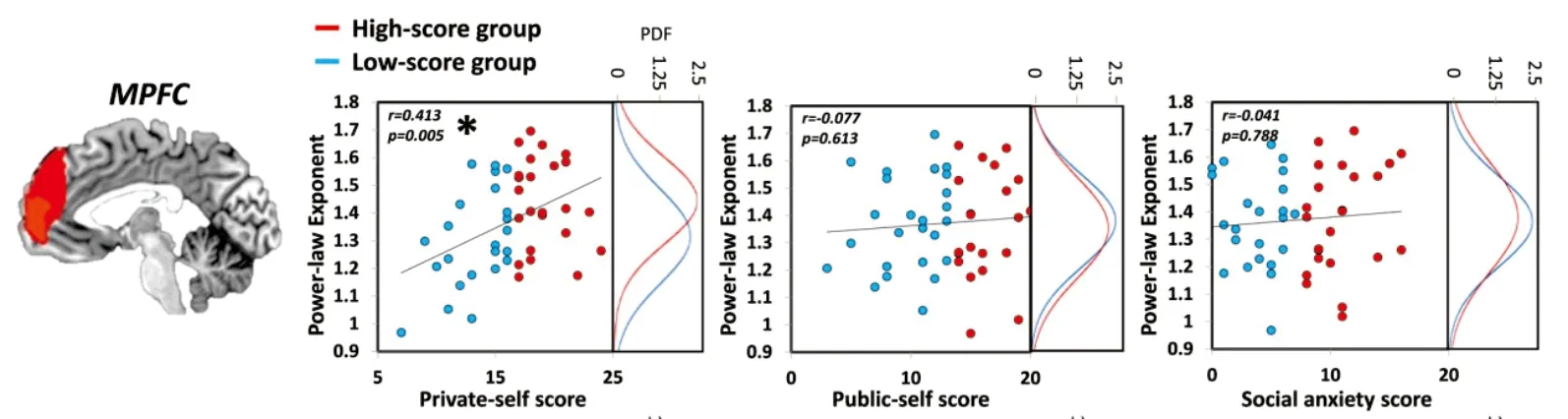

他观察到频率的能量结构与自我意识之间的直接关系。具体而言,由PLE测量的无尺度活动程度与私人自我意识的程度直接相关:PACC和PCC中自发活动的PLE越高,该被试的私人自我意识程度越高。这意味着大脑慢波中的能量高会产生更强的私人自我(见图2)。

图2 幂律指数PLE(y轴)与自我意识量表(x轴)之间的相关性

注:该图显示了测量无尺度活动的幂律指数(PLE)与自我意识水平之间的相关性,自我意识水平由三个维度的自我意识量表测量,即私人、公开和社交。每个点是一个被试(蓝点=低意识的被试,红点=高意识的被试)。

上述证据显示了自我如何被包含在非常低频的力能或能量中,以及其如何覆盖和支配低能量的更快频率;较低频能量越强地占主导地位并覆盖高频的低能量,则与我们的外部世界意识相比,我们的内在自我和意识越强。相反,若较快频率更少受较慢频率支配,并且具有相对较大的能量,则我们的内在自我就不那么占主导地位,因为我们的意识将更多地由外部环境决定了。

(四)自我——时间的整合、连续性和嵌套性

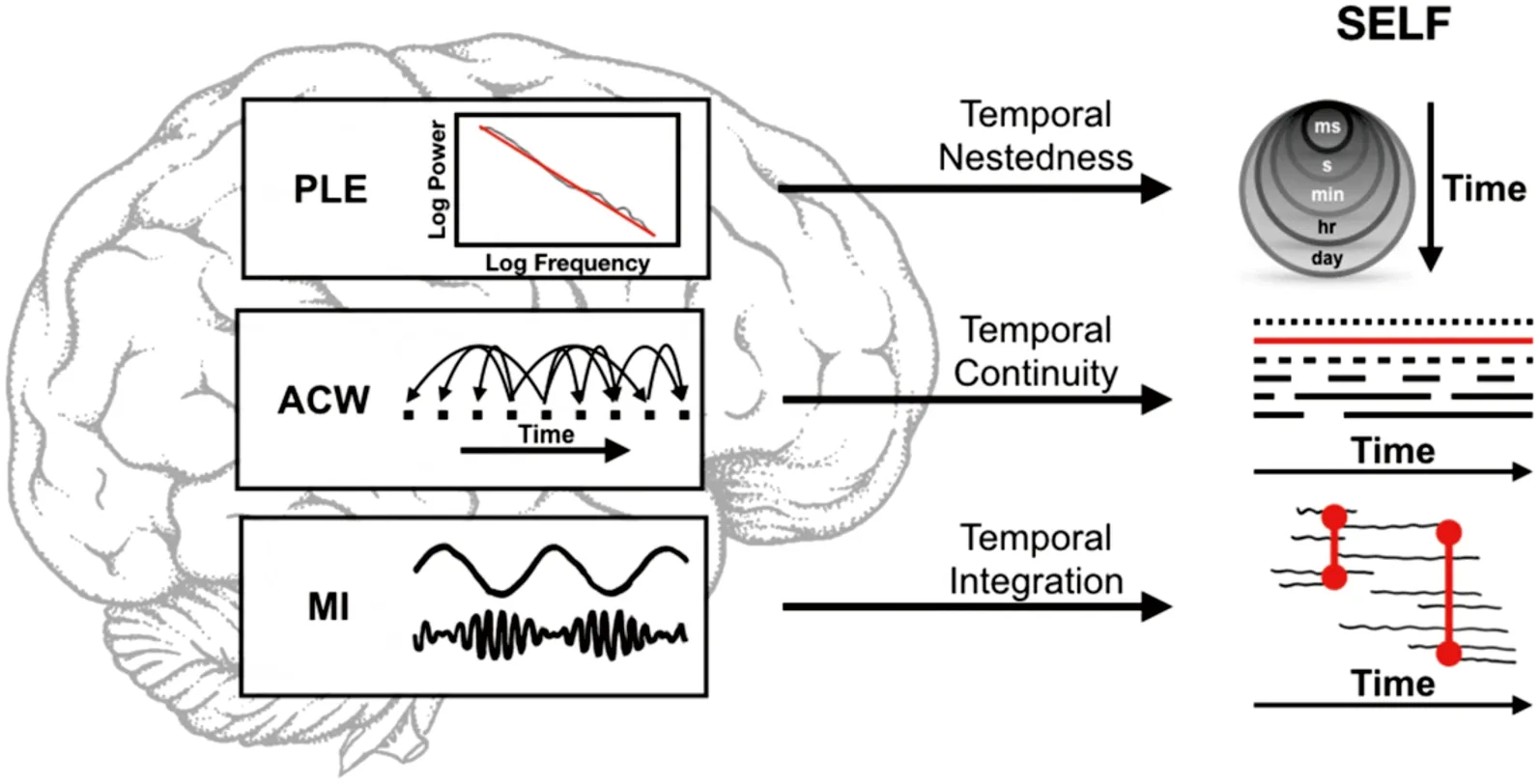

时间不是单一的,由我们大脑的自发活动形成的内部结构是一个具有不同时间特征的复杂混合体。我们已经提到过其中的一些特征,有跨频率耦合(CFC),该特征描述的是一个频率如何与另一个频率相关并因此与其整合,这必然涉及时间整合;另外还有自相关窗(ACW),测量一个时间点的状态如何与后续时间点的状态相关,即时间的连续性;最后还有用PLE测量的无尺度活动中快波和慢波能量的时间嵌套。

自发活动的内部时间特性,包括其时间延续性,可以通过这三个特征来表征:时间整合、时间连续性和时间嵌套。由于自我显然已经在自发活动中得到编码,我们很自然会希望看到这三个特征都与自我相关。本团队的Annemarie Wolff用脑电图对此进行了验证[15];与Zirui Huang一样,她测量了被试的自发活动,但用的是EEG中1—70Hz的更快频段;她同样也用自我意识量表(SCS)测量了被试的自我意识。

她观察到,静息态下EEG三种测量(CFC、ACW和PLE)的较高值都与私人自我意识的较高程度有关;相比之下,其与公开和社会的自我意识没有这种关联。这再次表明,自发活动的内在时间特性编码自我相关信息,即具有自我特异性(见图3)。

图3 与自我有关的时距的不同测量

更重要的是,这些数据表明,我们的自我本质上是具有时间性的。我们的自我具有时间整合性、连续性和嵌套性,自发活动的内在时间特征可转化为对自我感知和体验中的相应时间特征。 因此,我认为内在时间,包括时间整合、连续性和嵌套等各种特征,提供了大脑与自我之间,或更广泛地说,提供了神经与心理特性之间的“通用货币”[26]。

二、自我的定义——非时间性vs时间性的定义

(一)哲学——自我作为无时间性的心理属性

什么是自我?要先于体验而存在并成为体验的主体,自我应当是什么样的?自我常常被视为一种特定的“东西”。石头是东西,你的笔记本电脑所在的桌子也是东西。桌子使得放置电脑成为可能,与之同理,自我也可以是让体验和意识成为可能的一种东西。换种比喻的说法就是,经验和意识站在自我的肩膀上。

然而,另一个问题是,自我是否是一种东西?还是像笛卡尔(Rene Descartes)这样的西方哲学家所论述的,它是一种物质或属性。这种认识正在现代西方哲学中形成。物质或属性是一种特定的实体或材料,用来作为某些事物的基底,比如自我。身体可以被视为一种物理物质,而自我可以被看做一种精神物质。如今人们不再谈物质,而是谈像精神属性这种持久、不可更改的属性,它能最好地解释自我随时间的延续性。

我们的自我真实存在吗?还是只是一种幻觉?让我们将情况与知觉进行比较。当我们在环境中知觉到某些东西时,有时我们感知的不是真实的存在,而是幻觉。什么是存在的和什么是真实的,是哲学家所谓的本体论问题。早期的哲学家如笛卡尔(Rene Descartes)认为,自我是真实存在的; 笛卡尔还认为自我与身体不同。因此,自我和身体存在,但其性质和本质不同。从这个角度来看,自我不是一种身体物质,而是一种精神物质;它不是身体的特征,而是意识的特征。

更重要的是,这种物质或属性基本上是非时间性的或从根本上不受时间影响的。身体不断变化,是时间流逝的一部分或受其影响。因此,身体不能作为像自我之类的东西的基础,这些东西随着时间的推移具有心理连续性和个人身份的特征。自我的正确基础必须是不受时间影响的,以允许自我的这种心理连续性和个性。哲学家所认为的特殊属性本身是不受时间影响的,它不像身体一样处于不断变化中并受时间推移的影响,因此这种属性可能是自我的基础。

由于这种特性必须与处于不断变化中的身体物理特性区分开,因此自我必须被描述为一个不受时间影响的心理特性。虽然自我作为心理属性的这一主张年代久远,但即使在我们这个时代依然有其地位。并且,更有趣的是,自我这一特殊的不受时间影响的性质也会在当前心理学和神经科学中浮现,尤其是当人们假设自我之下的精神或大脑机制具有与其他机制都不同的非时间性特征时。

(二)心理学和神经科学——自我作为非时间性的高级认知整合

西方对自我作为精神实体的描述虽得到了不少支持,但也遭到了质疑。例如,苏格兰哲学家休谟(David Hume)认为,不存在作为精神实体的自我,存在的只是复杂的一套或“一捆”对于反映世界整体的相关事件的知觉。并不存在一个额外的自我,只存在我们所感知到的事物,其他一切包括对自我作为精神实体的假设都是一种幻觉。自我作为精神实体,乃至作为精神物质,都不存在,因此不是真实的。

拒绝将自我作为精神物质,并将其视为纯粹的幻觉而不予考虑,这是目前流行的观点。今天这种观点的一个主要支持者是德国哲学家托马斯·梅辛格(Thomas Metzinger)。简而言之,他认为我们通过自身体验而建立了自我的模型,即所谓的“自我模型”,这些自我模型只不过是我们大脑中的信息加工。然而,由于无法直接访问这些神经加工过程(如大脑中细胞、神经元的过程和活动),我们往往直接假设在我们的自我模型下必然存在这样一个实体,并将该实体定义为自我。

如果不是精神实体,那自我是什么?目前的研究者如梅辛格[27]和邱吉兰[28]认为,自我作为精神物质或实体并不存在。我们如何提出梅辛格所说的自我或自我模型的想法?我们自己的模型是基于总结、整合和协调来自我们自己的身体和大脑的所有信息而建立的。这引发了关于这种整合性质的问题。将所有这些信息集中在一起,进行协调和整合,就有了一个关于自己的大脑和身体及其加工过程的自我模型。用术语来说,我们自己的大脑和身体通过大脑的神经活动来表征,这样对自己大脑和身体的表征就相当于一个自我模型。因此,自我模型不过是自己大脑和身体信息处理的综合概括版的内在模型,自我仅仅是一个人自己的身体和大脑过程的模型。

最初的精神自我,即自我作为精神物质或实体,在这种思维方式中被高级认知自我模型所取代。这意味着从对自我的存在和真实性的形而上学的讨论向身体和大脑作为自我模型表征基础过程的转变。由于这种表征以大脑和身体中各种正在进行的过程的协调整合为基础,因此它与特定的高级认知功能相关联,如工作记忆、注意力、执行功能和记忆等。简而言之,自我不再被定性为精神实质,而是高级认知功能;但它本质上仍然是非时间性的,因为它不受变化或连续性的影响。

(三)时间变化和连续性——自我本质上是时间性的

上述发现清楚地表明,自我既不是精神物质也不是高级认知功能,这两种描述都不符合大脑自发活动及其时空结构对自我调节的发现。自我与变化和时间有着内在的联系。但是,变化的概念和时间的动态流逝究竟是什么意思呢?时间的动态流逝描述了变化;这里的重点是,变化随时间而发生,且首先会产生时间。因此,时间在这里只是变化和流逝。重要的是,变化意味着存在一种关系,即从外部观察者的角度来描述的不同时间点之间的关系。

例如,伴随时间的动态流逝的这种变化是由大脑的不同频率范围的波动产生的。每个频率范围都有其特定的变化速度,较快的频率表现出较快的变化,而较慢的频率表现出较慢(但更强)的变化。这是由于它们各自的周期长短不同:低频的长周期在默认情况下比高频的短周期持续时间的变化速度更慢。

因此,不同的变化速度在大脑内部时间结构中“并排”运行,这最终意味着变化和时间的动态流逝并不排除时间的连续性。事实上,包括不同速度在内的时间变化需要包含时间连续性,而不是将其排除在外。我们可以清楚地看到,大脑内部时间结构的特征是慢频率和快频率之间的平衡,以及无尺度活动中测量到的力量不对称。这反过来又需要时间变化和时间连续性之间的平衡,相当于我们之前所描述的时间跨度。

从纯粹的逻辑概念意义上理解,时间跨度只能由时间变化和连续性之间的平衡来定义。如果只有时间变化,就根本没有时间跨度;而仅有时间连续性的存在同样会使时间跨度变为不可能。因此,时间跨度是由时间变化和时间连续性之间的平衡来定义的,这对大脑内部时间性的实证研究而言,可以追溯到慢频率和快频率之间的力量关系。

研究数据清楚地表明,正是这种平衡,即慢频率和快频率之间的平衡,例如大脑内部时间的时间跨度,编码了我们的自我。这使得自我本质上是由大脑内部时间的时间跨度所决定的。因此,这种时间自我观与哲学中基于非时间性基础的自我观形成了对比,也与当前心理学和神经科学中以非时间自我模型为基础的高级认知整合形成了对比。

三、结 论

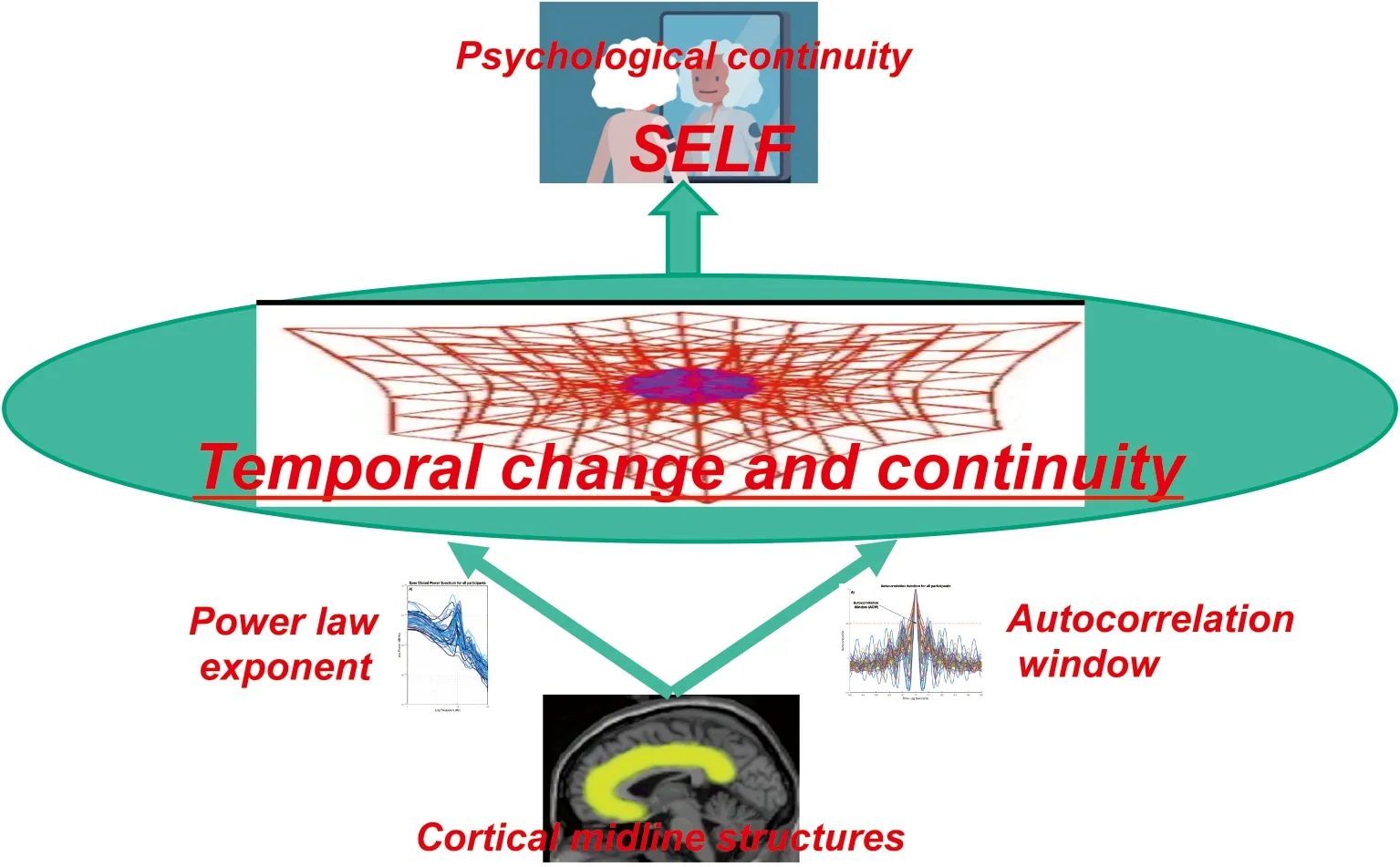

大脑的内在时间是自我的中心,自发活动内在时间跨度与自我直接相关。具体地说,实证数据表明,自发活动的时间连续性、整合性和嵌套性直接编码了我们的自我意识;较长的时间跨度标识了在较慢和较快频率之间的能量平衡,并与高度的自我意识有关。因此,我们认为大脑内部神经层面的时间跨度可直接解读为相应的时间特征,例如自我的心理或精神层面的时间连续性。时间,更具体地说,时间的变化和连续性可以提供大脑时间和自我时间之间的“通用货币”,并实现神经活动向自我相关的精神活动的转化(见图4)。

图4 大脑自发活动和自我活动之间的“通用货币”的时距

在一个更概念性的层面上,自我可以用一种时间的方式来确定——自我本质上是时间性的。这与先前哲学中对自我的定义截然不同,在哲学中它被认为是一种不受时间影响的心理属性,也与心理学/神经科学将自我确定为非时间的高级认知整合不同。这里提出的实证数据表明,自我本质上是时间性的,而不是不受时间影响的(哲学)或非时间性的(心理学/神经科学)。 我们因此得出结论,时间,即变化和时间的流逝或连续性,对于大脑本身以及自我的存在都至关重要。我们的自我本质上是时间性的,这使我们能够将自我与连续性和变化(同时)结合起来。

——黄胄画猫贺岁展