生态敏感性评价技术在山岳型风景名胜区规划中的应用研究

——以河南林州市林虑山为例

李 佳

风景区是我国最高级别的自然保护地体系之一,其中囊括了许多重要的自然斑块。这些区域通常在风景游赏价值外还具有不同程度的生态价值。对风景区进行规划建设,在其中进行生活游览,势必会对其生态环境造成或大或小的影响。

生态敏感性指生态系统对人类活动反应的敏感程度。用以反映产生生态失衡和环境问题可能性的大小,生态敏感性评价的实质即分析影响生态敏感性的生态要素和敏感级别,通常会借助GIS手段建立评价体系,旨在对所分析的区域进行严格的生态保护与合理的规划发展。

依照正在编制的《风景名胜区分类标准》,新的风景名胜区的分类标准相较于旧版进行了简化。新标准当中,风景名胜区统一划分为遗产与圣地景观类、胜迹景观类、风物景观类三大类型。虽然类型划分有所调整,但保护的宗旨不变,新标准更加侧重了与保护地的保护及管理要求相对接,更加强调了风景区生态保护与修复的重要意义。这其中,前两种类型的风景区多以自然形成或由自然因素构成的景观为主要资源特征,通常景观资源的环境敏感区域大,生态易受干扰,资源适宜利用的空间较小,人类活动受到较为严格限制,需要明确严格禁止建设范围作为风景名胜区的重要区域。因此,对这类风景区进行整体评估,应用GIS系统对风景区生态环境、资源和其他相关情况进行多重分析,建立生态敏感性评价体系,科学指导风景区的规划及后续建设管理是十分必要的。

本文选取河南省林州市林虑山风景名胜区详细规划作为研究对象,探讨生态敏感性评价技术在风景区规划当中的应用。旨在通过此规划项目,突破既往理论指导层面的研究,将生态敏感性评估结果与地块建设控制进行对接,切实增强对规划建设的实际指导意义;同时,通过规划当中遇到的问题,对评估体系进行反校核,切实推进研究的深度及合理性。

1 山岳型风景区生态敏感性评价技术的建立及分析

依照国内学者关于风景区大量的理论研究和实践应用探索,山岳型风景区在进行生态敏感性分析的时候,评价因子通常选择地形、植被、水文等自然环境要素,针对地形要素,选取坡度、坡向、高程作为评价因子;植被主要通过植被类型、覆盖情况开展细化评价;水文主要考虑水域的缓冲区指标,兼顾考虑河流级别和流域汇水区面积。[1]在科学评价生态敏感性后,明确风景区整体敏感程度,划分区域,确定个区域资源、环境发展目标,用以指导后续建设。[2]但是,通过相关案例及应用研究,笔者发现将基于自然要素建立的生态敏感性评价体系直接应用于风景名胜区分区规划的指导,会存在一些实际问题。

例如:黄山云谷景区生态敏感性评价时,将古树名木植物群落生态重要性等级、山体坡度、高程、土壤情况、水系情况这五个生态因子作为评价因子,又对各因子设以权重,得到风景区整体的生态敏感性网格分析图。[3][4]南宁青秀山风景名胜区生态系统敏感性评价因子指标体系和利用AHP法确定评价因子权重,构建青秀山生态系统敏感性综合评价模型,采用 ARCGIS的空间析功能、因子叠加法和层次分析法生成6个生态因子评价结果图,即坡度因子图、坡向因子图、光照强度分析图、水域缓冲区分析图、高程分析图和植被现状图,得到生态敏感性等级及面积比例。[5]重庆金佛山风景名胜区规划时,考虑到风景区的生态环境系统自身情况,选取高程、坡度、地灾、水系保护、自然保护区等因子进行加权,得到生态敏感性综合指标分析。[6]小武当风景区规划也引入了生态敏感性评价体系,划分四个敏感区等级,为风景区保护规划提供参考依据。[7]

以上几个典型案例在建立评估系统时,均采用生态因子权重分析法,将通过GIS技术得出的生态敏感性分析评估结果直接作为保育及开发建设的依据。但在后续的发展规划中,笔者发现风景区内一些区域是否适宜开发建设,其涉及要素不仅仅关系到生态敏感性。除自然因素外,造成生态敏感性差异的因素间接受人为因素和一些其他要素影响,例如地质灾害情况、道路交通分布、土地利用、景源分布情况等等。[8]

因此评价过程中,除与生态敏感性直接相关的自然因子外,需要根据每个风景区每个分析区域的实际情况,增加分析要素。例如,景点游客密集区域增加景观资源要素分析;自然灾害多发地增加地质灾害影响;交通工程集中区域增加道路交通影响;居民点建设集中区域考虑人为活动干扰。力求将能够反映生态系统与人为干扰的指标相结合,共同构建、完善能够综合反映风景区人地关系的敏感性评价指标体系。[9]国内外一些优秀的规划项目在实操时也是这么具体操作的。所以,自然生态敏感性的评判至关重要,但仅仅可作为判定适宜建设依据,需要在此基础上通过其他要素反复校核才能作为规划分区的合理依据。

2 基于自然生态敏感性分析基础上的模型调整

在风景区规划建设当中,需要以自然生态敏感性分析为依据,在此基础上叠加人为要素,对前序评价结果进行补充、校核,重新构架新的评估系统,从而指导风景区的相关规划。建议针对风景区的保护与建设,以生态敏感性分析为评价基础,建立“基础模型”。在此之上叠加不同的评价因子,建立“生态保护模型”“开发建设模型”,二次调整评价体系,用以指导后续建设。

生态保护模型:将生态敏感性分析与风景区自然景源评价相结合,即在生态定量分析的基础上,通过景源分布情况对分区进行定性校核,调整区划范围,指导风景区保育规划及核心景区规划;

开发建设模型:将生态敏感性分析结果与土地利用现状、地质灾害情况、道路交通分布等要素相叠加,作为游览设施规划、基础工程规划、居民社会调控规划等开发建设的决策依据,明确各项控制要素。

3 林虑山风景区概况

林虑山风景名胜区位于河南省林州市境内,坐标东经113°37′—114°04′,北纬36°02′—36°14′,是以太行山风景地貌和人工天河红旗渠为特色的国家级山岳型风景名胜区。风景区规划总面积133.02平方公里,其中太行大峡谷区域124.92平方公里,总占比90%以上。区域内山峦层叠、台壁交错、植被多样、水体丰富,有着众多的自然及人文资源,生态价值极高。

依照《林虑山风景名胜区总体规划》的要求,风景区核心景区面积77.83平方公里,约占风景区总面积的58.5%,其中包含有自然景观保护区、史迹保护区和部分风景游览区三个片区。

由于风景区的核心区内有大面积的风景游赏用地、游览设施用地、并包含较为复杂的居民社会系统和交通与工程用地[10],本次详细规划的编制需要对风景区整体尤其是核心景区的生态敏感性进行严格评估,在敏感性评估基础上合理规划分区并指导后续地块建设,避免不恰当的建设内容对风景资源环境造成破坏,力求对资源环境的负面影响降到最低。

4 生态敏感性评价于风景名胜区规划当中的应用

4.1 生态敏感性分析及评价体系的构建

根据林虑山地形地貌特点以及发展情况,选取高程、坡度、坡向、水体、 植被现状 5个评价因子,并构建评价体系,以此作为后续评价的基础。

构建“目标层-准则层-决策层”的三层评价体系框架。其中,目标层为生态敏感性评价,准则层为高程、坡度、坡向、水体、植被现状及其权重,决策层分为极高敏感、高敏感、中敏感、低敏感4级。具体分析如下(表1):

高程是影响生态敏感性的重要因子,与地表温度、植被生长等密切相关,影响生态敏感性的纵坡特征,具有重要意义。确定权重为0.1。采用jenks自然间断点发,将其划分为四级。

坡度是影响生态敏感性的重要因子,其与区域内的水土流失密切相关。坡度越大的地区,土壤稳定性越差,植被生长难度加大,生态敏感性加倍升高。确定权重为0.2。采用jenks 自然间断点发,将坡度划分为四级。

坡向是影响生态敏感性的重要因子,坡向的差异会对日照、温度、降水、风速、土壤质地等环境要素产生影响,与区域内的植被生长密切相关,进一步影响到生态环境的稳定性。总体来说,正北坡向有利性最低,正南最高,坡向越有利,生态敏感性越低,生态系统越稳定。确定权重为0.1。依据不同坡向接受阳光照射条件的差异将坡向划分为四级。

表1 林虑山风景区生态敏感性评价体系

风景区内水源丰富,有很多小型瀑布溪流、和大型水域。考虑到小面积水体对生态敏感性影响不大,在分析时只选取面积较大的水体——南谷洞水库进行分析。水库作为林州市备用水源地,极其重要,根据水源地保护要求划分等级,权重为 0.4。

植被现状直接影响风景区内生态环境变化,确定权重为0.2。按类型划分。

4.2 分区结果

按上述方法,对上述单因子评价结果综合叠加分析,进行权衡考量,得出各级敏感区的分布和范围,从而为风景区的各项规划提供了重要参考依据。

4.2.1 极敏感区

极敏感区主要包括两个主要部分:①分布在海拔1500m以上的山体, 山体坡度多在 50°以上,通常为北向的山林地,集中分布在延山脊、大峡谷西部及南部山体区域。这些区域人迹罕至,现状极少人工干扰,植被丰富且脆弱,景观价值高。对维持生态系统稳定性和其良好生态服务功能等方面都具有重要作用。②南谷洞水库水源地本体。

这些区域在自然和人为作用下极易出现生态环境问题,一旦出现破坏干扰, 不仅会影响该区域,也可能会给整个风景区乃至周边的生态体系带来严重破坏, 因此属于生态重点保护地段。在项目规划过程中,该区域应以生态保护为主,应作为生态环境重点保护区。景区建设上应严禁破坏和严格限制人为活动,以促进其自然演替。

4.2.2 敏感区

敏感区通常生态环境相对稳定,但是在自然和人为作用下可能破坏其原有生态环境,造成一定的生态环境问题。敏感区主要包括:①山体中部。坡度较大,多在30°左右。植被较为丰富,多为高山草甸。该区域人类活动相对较少,但对人类活动的敏感性较高,森林植被一旦破坏后,较难进行生态恢复,属生态次重点保护区域。多分布在极敏感区周边。②水源地周边200米区域。

在规划过程中,这些区域可划为生态用地,保护要求与极敏感区类似。应避免破坏原有生态环境,严格控制污染物的排入,并积极进行生态修复,提高生物多样性和生态系统稳定性。

4.2.3 中敏感区

中敏感区主要为有经济林、灌草丛、耕地分布的区域,该区域地势起伏不大、海拔较低, 植被类型单一, 人类活动相对频繁。多延山谷、沟壑两侧分布。

规划中,该区域能承受一定的人类干扰, 可进行适当开发,可划为控制发展区并集中开展游赏活动区,以“在保护中开发,在开发中保护”为原则,控制用地形式、建筑密度、游客数量及游赏活动开展的方式,鼓励发展生态产业。

4.2.4 低敏感区

主要分布在谷底两侧的平缓地段,坡度平缓、海拔较低、远离水源地,且人类活动较为频繁、植被生物多样性差、森林景观价值低。多为居民点集中分布的区域。

因此这些区域不太容易出现生态环境问题,可承受一定强度的开发建设。在项目规划过程中,该区域可沿用土地利用现状,划为适宜发展区,能承受一定强度的开发建设,也是修建相关基础设施的优先选择区域,例如在进行风景区规划时,可将风景区管理服务中心、餐饮、住宿等易于对环境产生影响的项目安排于此。但作为人类活动场所的聚集区,更应严格控制“废水、废气、废渣”污染,并建立环境影响评价制度,积极发展循环经济,实现可持续发展。

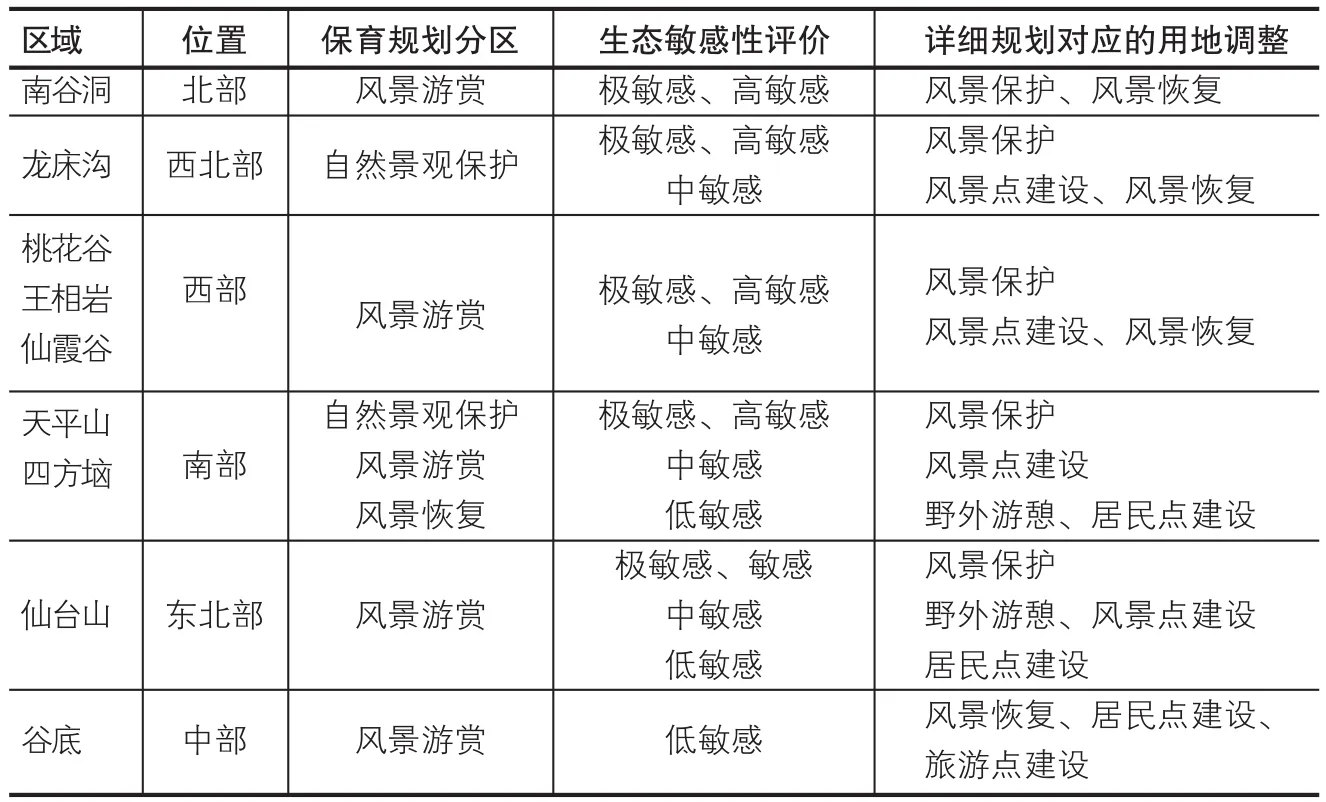

表2 生态敏感性评价与详细规划用地对照表

4.3 基础模型在应用中的实际困难

林虎山生态敏感性分析的基础模型,在后续实际指导风景区详细规划时面临了实际的应用困难。

1)生态敏感分析与风景保育规划的对接出现矛盾,部分区域敏感性高于或低于总体规划的保育要求,造成后续规划无所适从;2)仅从生态角度出发,难以直接指导地块发展,需综合考量用地、交通、居民社会等要素,对基础模型再加工;3)一些区域由于修路造桥、拦水筑坝等人为活动,已对生态敏感性造成了影响,需结合这些人为要素,对既有模型二次修正,因此,本文在基础模型基础上,根据风景区实际情况,构建了生态保护模型,并建议构建开发建设模型提出核心考量要素。

4.4 生态保护模型

根据统计,林虑山风景名胜区内共有景源218处,其中自然景点共 113 个,占比56.4%,有着千年王相树、天平骑门柏、太极白桦林、凤凰古杏树、仙台连翘、黄华古银杏、四方垴自然保护区等宝贵而丰富的生物景观资源,观赏价值极高。依照保育规划,林虑山风景区共划分为自然景观保护区、风景游览区、史迹保护区、风景恢复区、发展控制区、景观协调区六大区域。由于总体规划保育分区尺度较大,本次详细规划力求通过生态敏感性研究,对总规分区进行校核、调整、细化,从而进一步指导风景资源保护方面的内容,如划定出相应级别、类型和范围的保护区,明确核心景区范围。

基本原则:

(1)以总体规划保育分区为参照;

(2)以生态敏感性研究为基础,叠加自然景源具体分布,对分区二次校核。

以林虑山峡谷西北部区域为例,总体规划中该片区全部界定为自然景观保护区,而事实上通过生态敏感性评价,该区域当中生态极敏感区、生态高敏感区为主体(占比60%以上),风景资源点也主要集中在这些区域当中。因此,本次详细规划将原有保育分区进行调整细化,划定生态敏感性强生态价值高的区域为生态保护区,对应风景保护用地;敏感性中景源又丰富的区域为风景游览区、风景恢复区,对应风景点建设用地、风景恢复用地。

再例如南谷洞水库及其周边区域,总规保育分区简单的将其界定为风景游览区。而事实上,通过生态敏感性研究,该区域作为水源保护地,景源少,属于生态极敏感区。因此详细规划要求调整总规分区,将水源地及周边区域重新界定为风景保护用地、风景恢复用地,严格加强对水源地的管理保护(表2)。

4.5 开发建设模型

基于规划经验,除生态敏感性外,土地利用、地质情况、交通情况等要素也对用地的使用造成影响。因此本次在构建开发建设模型时,建议以生态敏感性评估为基础,叠加土地利用、视觉敏感度、地质因子、交通因子等多项要素进行综合评估,设置权重,筛选风景区出适宜建设用地,用于明确规划用地性质。

通常,风景区最适宜建设区对应生态敏感性最弱的区域,这类用地地质条件良好、自然灾害风险程度低,能适应各项设施的建设要求,多为风景区内原有村镇等居住用地。基本适宜区对应可建区,该区域生态敏感性弱,开发建设可能会对资源造成一定影响,但影响不大,可建设用于风景区管理、游览服务所需的必要性设施。不适宜区为禁止建设用地,是风景区内生态敏感性最强的区域,也可能是用地条件不符合建设要求的区域,或者二者同时具备。

构建开发建设模型得到的评价结果可更为科学地指导风景区开发建设,根据适宜建设用地的位置、范围来决定开发建设内容、规模,科学安排旅游点、居民点的分布,进而为后续基础设施建设规划、旅游设施规划、土地利用规划、居民社会调控规划提供翔实的依据。

5 结论

基于GIS技术,通过自然生态因子权重分析法建立的生态敏感性分析评估是风景名胜区分区规划的重要依据。但在详细规划中,必须在评估基础上进一步结合区域的地质灾害情况、道路交通分布、土地利用情况、景源分布情况、居民点建设情况等其他要素,对评估结果二次校核后,才能更有针对性的指导风景区的规划分区。

——以赣州市龙南县为例