临县方言表主观小量的“de”及其历时演变

王倩倩

(中国人民大学 文学院,北京 100872)

临县,地处黄河中游晋西黄土高原吕梁山西侧,隶属于山西省吕梁市。根据侯精一、温端政(1993)《山西方言调查研究报告》的划分,临县方言属于晋语区的西区[1]。临县方言中有一个“de”字,可以出现在动词或形容词后、数量(名)结构前,构成“V/A+de+数量(名)”结构。如:

(1)a 吃de 一口

b 吃一口

(2)a 贵de 十块钱

b 贵十块钱

“de”字不出现时,“V/A+数量(名)”结构也可以说,如例(1)b、例(2)b。但带“de”字的结构,如例(1)a、例(2)a,除了陈述数量的基本语义外,还带有一种说话人主观上认为后面的“数量(名)”为小量的语用意义。根据最小对立对原则(Minimal Pair),本文认为这种语用意义是由“de”字带来的。

学界目前对这一现象的讨论还很少见,只有为数不多的一些关于方言中动态助词“的”的相关研究。如田希诚、吴建生(1995)[2]、郭校珍(2008)[3]、连漪(2011)[4]等注意到晋语中出现在差比句中的“的”字,相当于普通话的“着”。又如,傅书灵(2006)[5]认为中原官话中有一个动态助词“的”来源于“得”。王婵、荆亚玲(2011)[6]认为山西天镇方言中部分“V+的+O”结构中“的”与普通话“的”字同源。可见已有的研究中对“V/A+de+数量(名)”结构以及其中的“de”关注很少,且对“de”的意义及来源存在分歧。

本文拟从共时语料入手,首先对“V/A+de+数量(名)”结构的句法、语义、语用特点进行对比描写,分析其中“de”字的作用与性质,再通过历时语料探究其来源及演变路径。

一 临县方言“V/A+de+数量(名)”结构

本文共时语料多为作者的自省语料,但经过其他方言母语者确认。

(一)“de”前为单音节动词

(3)问:你吃多少呀?来我做各。(我去做)

答:a 吃一两口。

b 吃两碗。

c 不用了,我吃de 一两口,(趁趁不起做一回)。

(不用了,我就吃一两口),(都不值当你做一次)

d*行了,我吃de 两碗,面够了不?

e 不用了,我吃de 两碗,趁趁不起做一回。

如上所示,不加“de”时,“V+数量(名)”结构只表示基本的数量含义,V 后的数量结构可以是小量,如“一两口”,也可以是大量,如“两碗”。当数量(名)结构表示小量时,动词后可以加“de”,如例(3)c。当数量(名)结构表示的是比较大的量时,动词后就不能出现“de”,如例(3)d,除非有后续小句使得原本表大量的语义变为表示小量的意义,如例(3)e。对比例(3)d 和例(3)e 中后接的小句,可以更清楚地看出这一差别。由此可以看出,“V/A+de+数量(名)”结构所表示的不是一种绝对的小量,而是一种说话人主观上认为的小量,不论数量(名)短语本身表示的是大量还是小量,只要说话人认为它是量小的,就可以用这个加“de”的结构来表示。

(二)“de”前为双音节动词

(4)问:培训的东西收拾好了吗?

答:a 培训de 两天,没甚收拾的。

b* 还没有了,培训de 一个月,东西多的,愁的。

c 培训de 一个月,没甚收拾的。

与前面单音节动词的情况相同,双音节动词加“de”的结构仍然表示说话人主观上认为量小。如例(4)b 中“一个月”表示时间长,加“de”后句子就不能说,但在例(4)c 中“一个月”表达的是时间短(由后续小句内容可知),则可以出现“de”。

(三)“de”前为形容词

(5)a 新山药贵de 一块(钱),宁吃新的呀。

b*新山药贵de 十块钱,吃不起。

c 新山药贵de 十块钱,又不多,宁吃新的呀。

除动词外,“de”前的位置也可以出现形容词,如例(5)a、例(5)c。与动词的情况相同,加上“de”后整个“A+de+数量(名)”结构表示说话人主观上认定的小量,与数量(名)结构本身表示的数量多少无关,对比例(5)b、例(5)c 也可以很清楚地看到这一点。需要说明的是,“A+de+数量(名)”结构一般出现在差比句中,以上例(5)a、例(5)c 其实是省略了比较基准项的差比句式。临县方言中还有另外两种差比句式中的形容词后也可以出现“de”,“de”在其中的作用不变。如:

(6)N1+比+N2+A+de+差量

人家比你大de 两岁,可比你成熟得多了。

(7)N1+A+de+N2+差量

人家大de 你两岁,可比你成熟得多了。

二 “de”的来源

现代汉语普通话的中音为“de”的三个字“的”“得”“地”均没有这种出现在动词或形容词后、数量(名)结构前,并标记主观小量的用法。那临县方言中的这个“de”是哪一个呢?

(一)“de”不是“着”

如前所述,学界只关注到晋语中出现在差比句中的“A+的+数量(名)”结构,且多认为这个“的”字相当于普通话中的动态助词“着”,如田希诚、吴建生(1995)认为,唐诗和宋元时期已经出现“的”相当于北京话“着”的例子,但用字不统一,有的写作“得”,有的写作“地”,如下所示。

(8)家家扶得醉人归。(唐王驾《社日》)

(9)三人在庙檐下立地看火。(《水浒传》第十回)

连漪(2011)认为元明以后,“着”可以写作“的”,句子中用“着”或用“的”是自由的。如:

(10)后边又是两个小厮,打着两个灯笼,喝的路走。(《金瓶梅词话》第四十一回)

(11)冯妈妈一手结了银子和衣服,倒身拜下,哭的说道:“老身没造化了。”(《金瓶梅词话》第六十二回)

但是本文认为,把临县方言“V/A+de+数量(名)”结构中的“de”分析为“着”不妥。首先,语义上,临县方言中的这一结构并不表示动词或形容词所表伴随的动作或状态的持续。以“大de 两岁”为例,表达的基本语义是“大两岁”这个对比的结果状态,附加的是“大两岁相差不算大”这一层语用语义。

其次,句法环境方面,表持续或进行的、相当于“着”的“的”字通常出现的句法环境是V 的V、V的VN、V 的NVN 这类结构,“的”后一般还有第二个动词出现,从而“V 的”才可以表示持续或伴随进行。临县话中也有这样的表达,如:

(12)说的说的睡着了。

(13)我点的灯做饭来。

而“V/A+de+数量(名)”结构中“de”字后出现的是数量(名)结构,而且数量(名)结构后一般也不会再出现其他动词或动词性成分。由此可见,这种相当于普通话“着”的,表持续或进行的动态助词“的”,与本文所讨论的“V/A+de+数量(名)”结构中的“de”字并不是同一个字,二者在语义表达、句法分布等方面都有很大不同。

(二)“de”本是“得”

还有一些学者认为晋语(王婵,2011)或者中原官话(傅书灵,2006)中存在一个表完成意义的动态助词“的”,相当于普通话的“了”,其来源为“得”,这一观点对本文有所启发,但是他们都没有关注到“V 得”后出现数量(名)结构的情况。

本文认为从语义角度看,将“V/A+de+数量(名)”结构中的“de”看作来源于表完成意义的动态助词确实更为合适。先看“de”前为形容词的例子,如:

(14)袖子长de 一寸。

(15)他比我大de 三岁。

这里的“长de 一寸”“大de 三岁”表达的基本语义都是经过比较已经形成的结果或认知,也就是已经完成的状态、已经存在的状态。

再看“de”前为动词的例子,“V+de+数量(名)”结构也可以表示已经完成的动作或已经形成的状态。如:

(16)吃de 一口还让我做了一回。(就吃了一口还让我做了一次饭)

“吃de 一口”表示已经完成了的动作,不能理解为动作或状态的持续。当然也有一些“V+de+数量(名)”结构不表完成状态,而是表示未然的情况,如前文所举的例(3)c 等,其中的原因将在后文分析,但这些未然的情况同样也是无法分析为持续状态的。

句法环境方面,殷国光、龙国富、赵彤(2011)指出,“得”在魏晋南北朝时期就可以用在非“取得”义动词后,表“达成”义,作补语表示动作行为的实现或完成[7]。这种动补结构后可以出现数量结构,如:

(17)锄得十遍,便得“八米”也。(《齐民要术》卷一)

发展到唐五代时,“得”进一步虚化为结构助词(“得”是结构助词还是动态助词,不影响我们对“V/A+得+数量(名)”这一结构的考察),带“得”动补结构产生,“得”后可以带各类补语。但该书没有考察“得”后出现数量(名)结构的情况,因此,本文首先考察了《祖堂集》中“V+得+数量(名)”结构出现的情况。举例如下:

(18)道吾在屋里报探官,一日行得五百里,恰到百丈庄头讨吃饭。(《祖堂集》卷第四)

(19)师得十岁儿子,养得八年。(卷第五)

经过穷尽考察,《祖堂集》中出现在“V+得+数量(名)”结构中的“得”有16 例(出现一次算一例,下同),“得”字均表完成意义。“得”前出现的动词分别是“止”(1 例)、“从容”(2 例)、“行”(1 例)、“养”(1 例)、“过”(6 例)、“弄”(4 例)、“聚”(1 例)。由此可见,“得”在唐五代时期已经可以比较自由地出现在动词后、数量(名)结构之前,这与本文所讨论的“de”出现的句法环境是基本一致的。

基本语义的重合、句法环境的一致使我们有理由认为临县方言“V/A+de+数量(名)”结构中的“de”来源于“V+得+数量(名)”结构中的“得”字。为更清楚地把握这个“得”字的发展脉络,我们考察“V+得+数量(名)”结构的历时发展演变。

宋代,“得”字的这种用法继续发展,如《朱子语类》中也出现了许多这样的用例。举例如下:

(20)蔡元思问:“大学八者条目,若必待行得一节了,旋进一节,则没世穷年,亦做不彻。(《朱子语类》卷第十五)

(21)如人饮酒,饮得一杯好,只管饮去,不觉醉郎当了。(《朱子语类》卷第三十六)

《朱子语类》的前四十卷中,“V+得+数量(名)”结构就出现了11 例,“得”前出现的动词分别为“行”(2 例)、“拣”(1 例)、“说”(5 例)、“住”(2 例)、“饮”(1 例)。

但在元代,“得”字的这一用法发展缓慢,在我们所考察的语料中只发现了为数不多的几例,因为元代多把“得”写作“的”,所以我们考察元代语料时也考察了“V+的+数量(名)”结构的用例。如:

(22)别无儿男,止生得一个女儿,小字倩英。(关汉卿《温太真玉镜台》第一折)

(23)过得几日,他到小的铺中讨服毒药。(关汉卿《感天动地窦娥冤》第四折)

可见这一用法在元代使用受限,但这可能与我们所考察的语料的语体有关,因为目前研究元代语言现象时比较通用的语料来源多为元曲、杂剧等戏剧类文本,这些戏剧语料虽然也被认为口语材料,但与日常的口语对话或者小说等口语叙事语体还是有一定差异的,应看作一种特殊的口语语体,所以“得”字的这种用法可能在戏剧口语语体中还没有广泛使用。当然,这只是一种猜测,还需要在后续研究中进一步去验证。

在元末明初的《水浒全传》中,“得”的这种用法又多了起来,在全书共出现53 例。举例如下:

(24)却才打得三五下,只见庄里走出一个人来问道:“你兄弟两个又打什么人?”(《水浒全传》第三十二回)

(25)此时正是六月初旬,天气炎热,一日止行得四五十里。(《水浒全传》第一百零二回)

明代的《金瓶梅词话》中“得”也有这类用法,但没有《水浒全传》中的用例那么多,据统计全书共出现7 次。举例如下:

(26)小玉在旁替他用汗巾儿接着头发儿。那里才剃得几刀儿下来,这官哥儿呱的声怪哭起来。(《金瓶梅词话》第五十二回)

(27)容略住得三五日,拜纳房金,就便搬去。(《金瓶梅词话》第九十八回)

到清代《红楼梦》中,“得”的这一用法已不见踪迹,现代汉语普通话中也没有这样的用法。

在这一发展过程中有一点最令人不解,那就是《水浒全传》时期“得”作动态助词表“完成”义的“V+得+数量(名)”结构大量发展,但同一时期“了”已经成为一个成熟的表完成的动态助词,为什么还会再发展出这个同样表完成的动态助词“得”?王华(2017)也注意到这一问题,并认为表完成态的“得”是由于音近和语法地位的冗余而最终消失[8]。而且从我们所考察的语料来看,二者在与动词的搭配方面没有显著差别,同一动词后既有用“得”的情况,也有用“了”的句子,如前文例(27)与下文例(31)等。根据Goldberg(1995)“无同义语法形式”原则,两个形式不同的语法结构,意义上必然是有差别的,也就是说不可能存在两个语法意义完全相同的词[9]。所以本文接着作进一步考察,分析“得”和“了”在所出现的“V+得/了+数量(名)”结构是否真的是无差别的。我们首先对《水浒全传》和《金瓶梅词话》中出现的“V+得+数量(名)”结构进行了详尽考察,发现“V+得+数量(名)”结构出现的句子大多是表达量小的语义,而且多与一些表示主观小量的词共现,如程度副词“只”“才”“仅”等,如前文例(24)至例(27)。而用“了”的句子多表达量大的语义,句中倾向于出现一些表示主观大量的词,如“连”“又”“整”等。举例如下:

(28)宋江被他劝不过,连饮了三五杯。(《水浒全传》第二十一回)

(29)又走了二十余里,杨志走得辛苦,到一酒店门前。(《水浒全传》第十六回)

(30)那西门庆一面跟着他,两个一递一句,整说了一路话。(《金瓶梅词话》第八回)

(31)那水秀才连住了四五年,再不起一些邪念。(《金瓶梅词话》第五十六回)

当同一个句子中既出现“V+得+数量(名)”结构,又出现“V+了+数量(名)”结构时,二者之间这种语义上的差别表现得更为明显。如:

(32)顷刻间,马灵已去了二十余里,戴宗止行得十六七里,看看望不见马灵了。(《水浒全传》第九十九回)

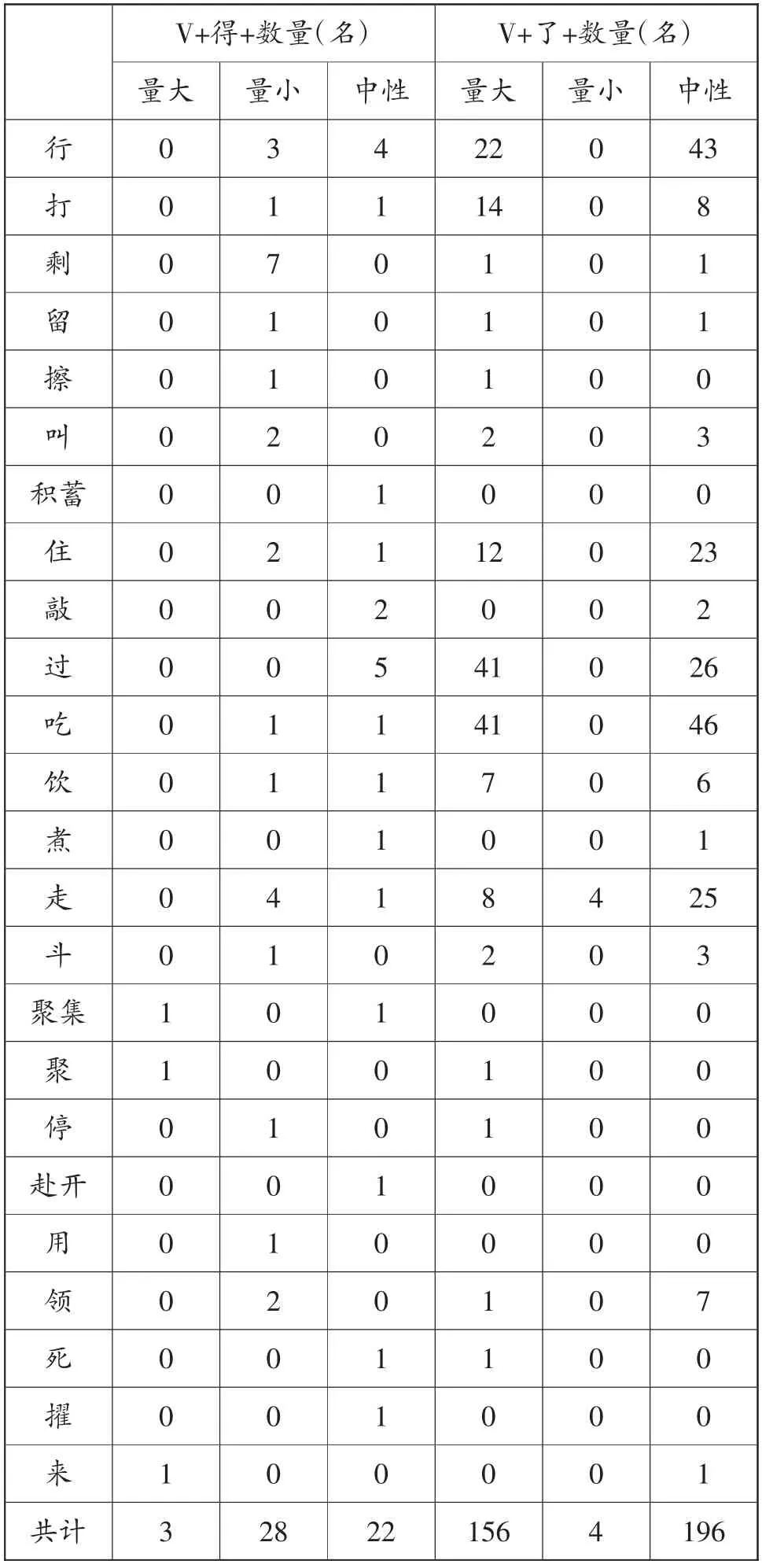

为验证这一观点,我们对《水浒全传》《金瓶梅词话》中“V+得+数量(名)”结构表示量大、量小等情况,以及同一动词所对应的“V+了+数量(名)”结构的情况进行了穷尽性对比,统计结果见表1、表2(“量大”“量小”都指句中有明显的标记词,如表示量小的标记词“才”“仅”“止”等,以及标记量大的词“整整”“又”等,没有出现明显标记词的一律归为“中性”一类)。

表1 《水浒全传》

表2 《金瓶梅词话》

从以上统计可以看出,在只统计有明显标记词的情况下,“V+得+数量(名)”结构在《水浒全传》中表量小的情况占比为52.8%,在《金瓶梅》中占比为71.4%,均已占到一半以上。而“V+了+数量(名)”结构在《水浒全传》中不表量小(表量大或中性)的情况占比为98.9%,在《金瓶梅词话》中这一比例为98.7%。这说明“V+了+数量(名)”结构基本不用于表达量小语义,而“V+得+数量(名)”结构有较强的表量小的倾向,也就是说这两种结构在使用环境上存在着互补的分布,显然,这种分布差异是由结构中所出现的“得”或“了”的不同带来的。

据此,可以说在元末明初,“得”字已经出现了标记主观小量这一语用功能的倾向,但与“了”的功能还未完全分化,因为47.2%的“V+得+数量(名)”结构仍不明确表小量。但到明代《金瓶梅词话》时期,虽然用例减少,但这一倾向进一步强化,至少有71.4%的“V+得+数量(名)”结构都是用于表达主观小量的,也就是说“得”的主要语用功能即标记主观小量。临县方言“V/A+de+数量(名)”结构中“de”字也是标记主观小量的语用标记,这也佐证了本文所认为“de”来源于“得”的观点。

三 “得”的语法化演变路径

从“V+得+数量(名)”结构与“V+了+数量(名)”结构的互补分布可以看出,“得”之所以会发展为一个标记主观小量的语用标记,与“了”的关系密不可分。因为同一时期“了”已经语法化为一个比较成熟的表完成的动态助词,而“得”还处在向表完成的动态助词发展过程中,与“了”形成了竞争关系,但处于劣势。一个语法功能由两个词来标记会造成语言的不经济,而“了”的发展已经相当成熟,所以“得”转而向其他方向发展。

关于“得”与“了”的竞争,我们从《水浒全传》之前的语料也能看出端倪,如元曲中“得(的)”的这种用法不多见,我们只找到前述几例。但同样的位置用“了”的情况却很多,在此不进行详尽统计,列举两例如下:

(33)大姐,我临行做了一首词,词寄《定风波》,是商角调,留与大姐表意咱。(关汉卿《钱大尹智宠谢天香》第一折)

(34)得令!则今日领了三千人马,军行右哨。(关汉卿《刘夫人庆赏五侯宴》第三折)

而在元代之前,这个位置出现“了”的情况很少,《祖堂集》中没有找到“了”出现在这个句法环境中的用例,《朱子语类》前40 小节中也只发现以下一例。如:

(35)若把天外来说,则是一日过了一度。(《朱子语类》卷第二)

唐五代开始,“V+得+数量(名)”结构中的“得”开始处于由结果补语向动态助词演变的过程中,本身词义已经虚化,又频繁地出现在表达主观小量语义的句子中,受到语境吸收(Bybee,1994)[10]作用的影响,“得”逐渐发展出标记主观小量的语用功能。但这一发展过程最终没有完成,“得”在北方官话中最终没有形成一个成熟的标记主观小量的语用标记,这可能是因为在明末清初时期,北方官话中的“个”也发展出标记主观小量的语用功能,而“个”本身是量词,表达“小量”具有先天优势,所以“得”没有竞争过“个”,“得”的这一用法在北方官话中就逐渐消失了,自然在现代汉语普通话中没有保留下来。

因此,临县方言中这个标记主观小量的语用标记“de”应该是元末到明代“V+得+数量(名)”结构中“得”的遗留,因为地域等原因,晋语受外部语言竞争的影响较小,加之“个”字在晋语中表小量的情况很不明朗,没有发展为成熟的语用标记,所以“得”得以继续其发展路径,最终成为一个成熟的标记主观小量的语用标记。其演变路径大致如下(图1)。

此外,由于“得”已经虚化为一个语用标记,所以它可以出现的语境范围进一步扩展,这里的语境包括语义环境和句法环境。语义环境方面,临县方言中“得”不仅可以出现在表过去或表完成语义的句子中,还可以出现在表假设、未然等情况的句子中,如前文例(3)c 就是表未然情况的。句法环境方面,临县方言中“得”前不仅可以出现单音节动词,还可以出现双音节动词及形容词。

四 结语

本文通过对临县方言的“V/A+de+数量(名)”结构中的“de”进行共时的描写和历时考察,认为这个“de”字是一个标记主观小量的语用标记,其来源是萌芽于魏晋南北朝时期、发展于唐宋时期,大量发展于元末明初时期的“V+得+数量(名)”结构中的“得”字。“得”字在历时演变过程中,由于与“了”的竞争关系,没有进一步发展为表完成的动态助词,而是受到其所出现的高频语境的影响,在语境吸收这一语法化机制的制约下,出现向标记主观小量的语用标记发展倾向。之后,又受到其他因素的影响(如与“个”的竞争等)而未能发展成熟,以致最后在北方官话中不见踪迹。但“得”的这一用法在某些方言中得以保留和发展,如临县方言。