产业结构、城市化与城乡收入差距

——基于江苏13市的Panel面板数据的实证研究

吴波虹

(1.江苏财经职业技术学院,江苏 淮安223003;2.中国矿业大学公共管理学院,江苏 徐州221116)

一、引言

在全球城市化进程与经济全球化日益加快的国际大背景下,中国经济快速发展过程中形成的二元经济结构进一步扩大了城乡居民收入差距。我国城乡收入绝对差距从1990 年不足1000元到2017年年底的22964元,城乡收入相对差距也已超过2.7倍。江苏省城镇化进程中城乡发展不平衡性也在增大,2018年城乡绝对收入差距也在不断扩大,达到26355元,相对差距约有2.26 倍。古训“不患寡而患不均”,收入差距和分配问题是我国城乡居民最关心的问题,也是国家和社会稳定的核心问题。李克强总理指出:中国发展还很不平衡,城乡差距量大面广,未来最大的发展潜力在城镇化。因此,城乡收入差距问题将成为影响江苏经济可持续发展的关键因素。尤其是进入到新常态的经济发展阶段,城镇化、产业结构调整等问题已成为区域宏观经济调控的重点。

二、文献综述

1.关于城市化对城乡收入差距的影响研究

关于城市化对城乡收入差距的影响,主要观点包括四个方面:(1)有利于缩小差距。刘易斯(1954)在二元经济结构模型的基础上研究认为城镇化建设可以缩小城乡收入差距。Robert和Lucas(1988)认为城镇化有利于促进人力资本在城乡间的流动,利用人力资本能够促进城乡收入差距的逐步减小。陆铭和陈钊(2004)认为地方政府实行的城市偏向和运行的城乡分割经济和政策是造成中国持续扩大的城乡收入差距的主因,同时认为改变城市偏向和工业优先的战略,城市化发展将会有利于减小城乡收入差距。曹裕、陈晓红和马跃如(2010)研究认为城乡差距与经济增长之间存在协整关系,城镇化和收入差距为负相关关系,城市化能够显著缩小城乡收入差距。徐家鹏和孙养学(2017)通过城镇化进程与城乡居民收入差距的空间计量模型对我国1998-2014 年30 个省级区域的面板数据进行了实证研究,结果显示产业结构升级对城乡收入差距具有直接影响,同时城市化进程可以抑制城乡差距。(2)城市化不利于缩小城乡收入的差距。肖卫(2010)研究城乡二元经济结构现状,认为我国工业化的发展战略扩大了城乡收入差距,而其中优先工业发展、农产品价格剪刀差、劳动力流动限制等因素是主要原因。闵晓莹(2105)对城乡居民收入差距与城镇化比率的关系研究利用辽宁省1990-2013年的数据进行了实证分析,研究发现城镇化与城乡居民收入差距的变化正相关。(3)城镇化对城乡收入差距的影响存在倒U型关系。库兹涅茨依据发展经济学认为在城镇化水平较低时,提高城镇化水平会导致国民收入差距的增加;到城镇化水平较高时,提高城镇化水平会使得贫富差距逐步缩小;二者之间呈现出倒U型曲线关系。林静(2015)通过泰尔指数作为收入差距指标研究城镇化发展与城乡收入差距间的关系,利用福建省的样本数据进行了实证分析,研究发现存在倒U型关系。穆怀中和吴鹏(2016)考虑了产业结构优化,研究论证了城镇化和城乡收入差距间存在倒U型关系的结论。(4)城镇化和城乡收入差距之间并无显著关系。张义博和刘文析(2012)将人口流动因素和财政因素综合纳入城乡收入差距的研究中,通过宏观计量分析和微观统计比较分析相结合的实证研究方法,分析了城镇化和收入差距的关系,农村劳动力流动不能显著缩小城乡收入差距。李长亮(2015)针对城镇化率与城乡收入差距的关系的研究中,利用2004-2013年安徽省的相关数据进行实证研究,说明城镇化率与城乡收入差距的关系不显著。

2.关于产业结构与城乡收入差距的研究

关于产业结构与城乡收入差距的研究,主要包括:(1)政府发展战略视角的分析。毕先萍和简新华(2002)认为收入差距扩大的主要原因是由于所有制结构和产业结构在改革和发展中存在结构性反差,而城乡结构、地区结构和收入分配差距之间由于存在政策性障碍,并未建立起正常、有效的传导机制;必须经过经济体制改革和经济结构战略调整来消除。林毅夫和刘明兴(2003)针对发展战略与收入分配是否存在收入不平等的研究,利用跨国数据进行验证结果发现优先发展重工业战略会引发较高的收入不平等。陈斌开和林毅夫(2013)从政府发展战略的视角研究城乡收入差距持续扩大的原因,发现政府鼓励资本密集型部门优先发展的战略,延缓城市化,从而造成城市内的就业需求相对减少,并减缓农村居民向城市迁移,导致城乡收入差距扩大。(2)产业结构与城乡收入差距的成因分析。高霞(2011)运用协整理论和Granger 因果检验,在分析了中国产业结构变动和城乡收入差距的关系中,发现他们有稳定的正向相关,同时短期动态误差校正显著;城乡收入差距扩大与产业结构变动两者存在双向因果关系。李小玉和郭文(2011)研究中部地区产业结构与城乡收入差距,构建了相应的模型,采用了2000 年到2010 年中部地区面板数据进行实证分析,认为产业结构调整与城乡居民收入差距存在紧密关系,中部地区第二和第三产业比重的增加会促进城乡收入差距缩小。史云鹏等(2012)对第二、三产业之和与第二产业自身的发展通过固定效应面板数据模型进行研究,发现它与城乡收入差距间的关系均符合库兹涅茨假说。刘慧(2013)采用VAR 模型实证研究城乡收入差距,研究表明:产业结构、城市化是城乡收入差距的Granger 原因,第二产业结构的变化以及城市化率将会减小城乡收入差距。王亚飞等(2018)通过构建VAR 模型分析中国的城乡收入差距,认为城市化扩大了城乡收入差距,但是引起城乡收入差距扩大的主要原因是产业结构变动,伴随产业结构的优化,产业结构变动对城乡收入差距扩大的影响效应先为正后为负。

综上所述,国内外学者对城市化与城乡收入差距的相关研究比较充分,但是很少有学者将产业结构、城市化与城乡收入差距纳入同一个框架进行研究。本文在梳理产业结构、城市化与城乡收入差距的相关文献的基础上,利用江苏省13 个市区在2009-2017年间的时间面板数据,从城乡居民收入差距的绝对值和收入差距比率两个方面,构建并分析江苏的城市化、产业结构与城乡居民收入差距三者间的关系影响,并给出相关城市化发展的参考建议。

二、数据来源和模型的设定

1.数据来源及指标选取

考虑到样本数据的可获得性,本研究选取的对象是江苏省13市的数据,除了城乡收入差距的数据外,其他变量数据来源于各年的《江苏省统计年鉴》,时间跨度为2009-2017年,而江苏省13 个市区包括:南京、苏州、无锡、常州、南通、连云港、盐城、扬州、镇江、泰州、徐州、淮安、宿迁;在软件运行中分别用字母NJ、SZ、WX、CZ、NT、LYG、YC、YZ、ZJ、TZ、XZ、HA、SQ表示。

城乡收入差距,变量GAP表示江苏省各市城乡收入差距的绝对值差距,用城镇居民人均可支配收入减去农村居民人均可支配收入表示,单位为“元”。变量PGAP表示各市城乡收入差距的比率,用城镇居民人均可支配收入与农村居民人均可支配收入的比值表示;数据来源Wind 数据库;城镇化率,变量city 表示,单位百分比,采用江苏13个市区的常住总人口的比率来表示城镇人口的比例,该比例从江苏省统计年鉴中获得,并且已被多数国内学者使用;city2表示城镇化率的平方,用来拟合模型中可能存在的倒U型曲线。

产业结构,根据钱纳里标准判定产业结构合理化程度理论,为了防止变量共线性产生,把第二产业产值和第三产业产值分别与产业总值的比率,作为考虑城乡收入差距的影响因素。变量Ustr表示第二产业在经济总产值中所占比重,Sstr 表示第三产业在经济总产值中所占比重,单位以百分比来体现。

GDP表示宏观经济的控制变量,采用2009-2017年江苏省13市的人均GDP,为了减少系数数量级差距,单位取万元/人,并用各省市2009-2017年的居民消费价格指数进行平减。整章数据使用EViews 8.0软件处理。

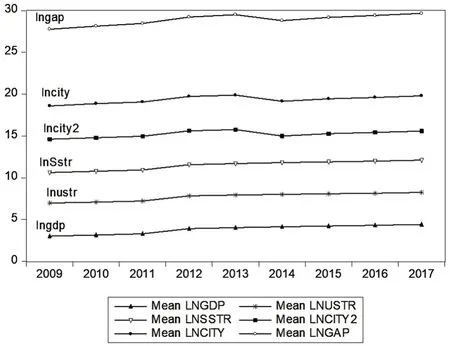

下图1是江苏省城乡人均收入差距的趋势图,可以发现当前的江苏省的城乡人均收入差距还在持续增大。

图1 江苏省城乡居民人均收入差距绝对值

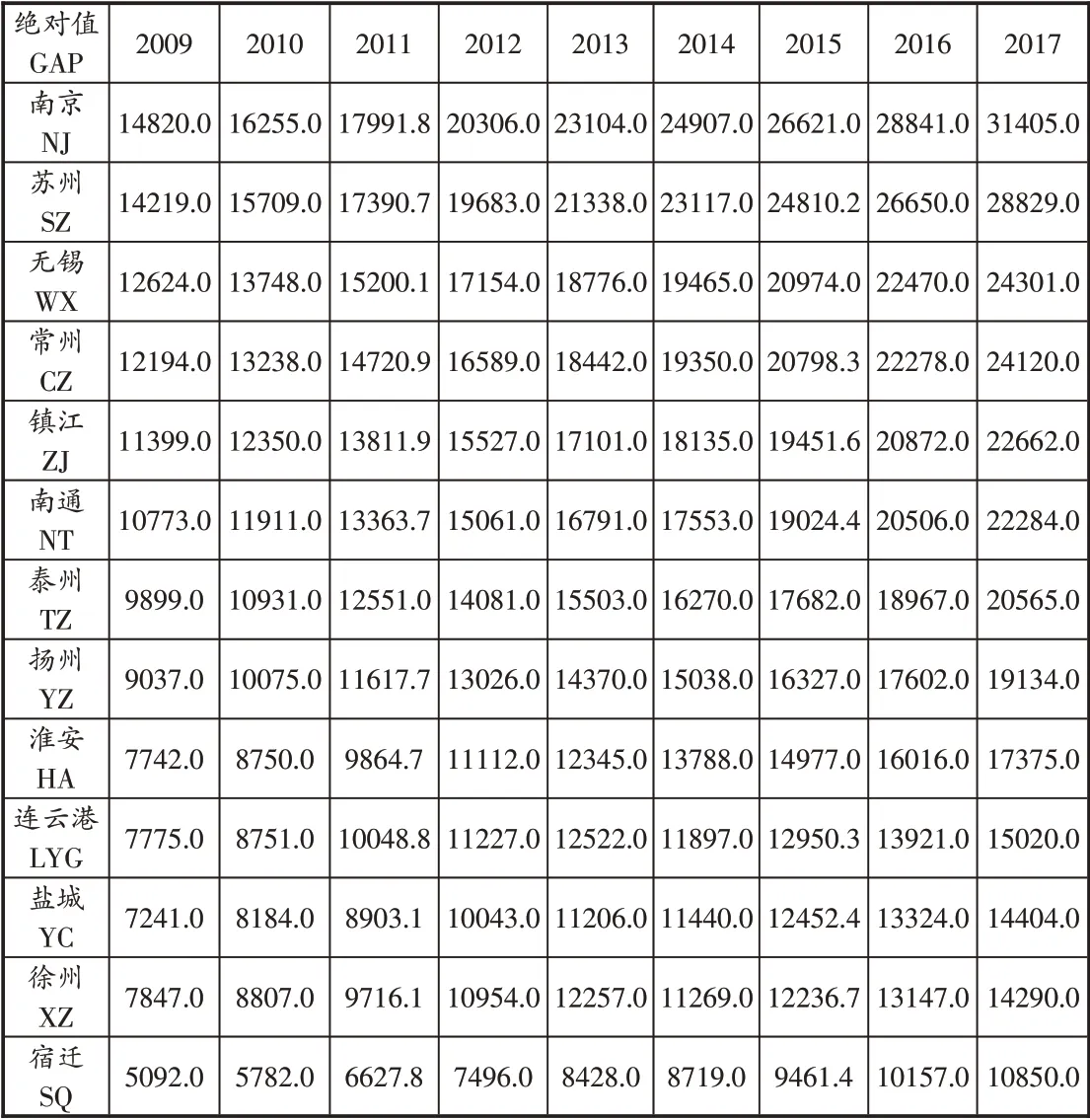

具体到江苏省13 个市区而言,如下表1 所示:南京、无锡、徐州、常州、苏州、南通、连云港、淮安、盐城、扬州、镇江、泰州、宿迁,在2009-2017年间,按照城乡人均差距绝对值大小排序。

从表1 中可以看出,南京市的城乡差距最大为31405 元,最小的是宿迁市城乡差距为10850 元。数据可以归为三类差距,在2.4万元以上有南京、苏州、无锡、常州;2.4-1.7万元间有镇江、南通、泰州、扬州、淮安;1.7万元以下有连云港、盐城、徐州、宿迁。数据表明城乡居民收入差距有扩大趋势。

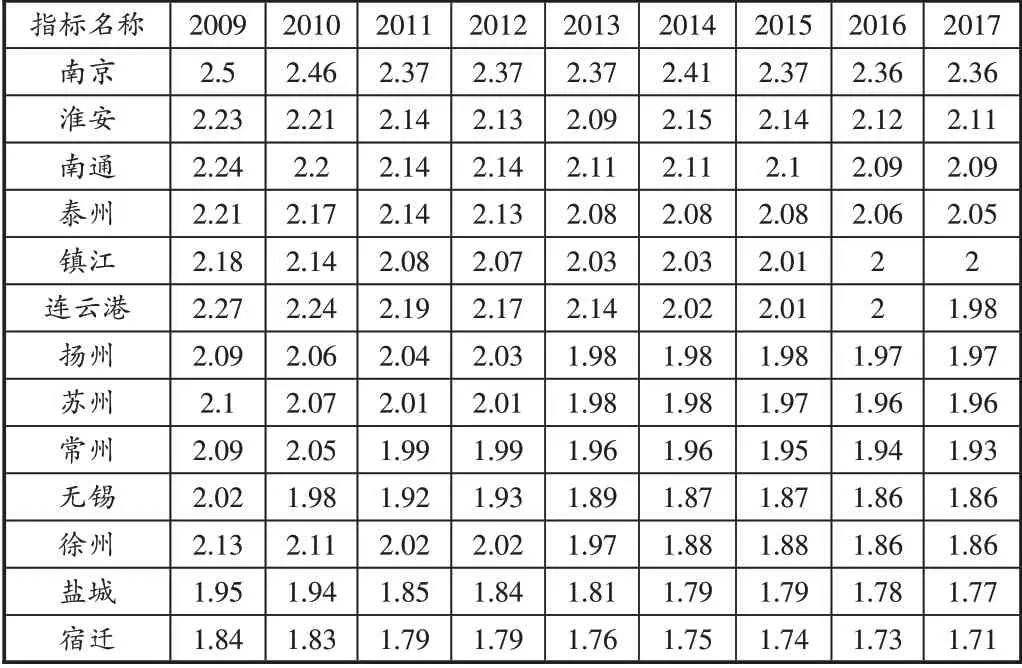

从表2 中可以看出,南京市的城乡差距比例最大为2.36,最小的是盐城和宿迁城乡差距比率为1.71。比率数据可以归为两类,差距在2.0 以上有南京、淮安、南通、泰州、镇江,其余城市都在2.0 以下。可以发现,不属于江苏省经济最发达的城市,如泰州和淮安,城乡人均收入差距比率比较靠前;但是历年数据表明,城乡居民收入差距比率有缩小趋势。

表1 江苏省13市2009-2017年城乡居民人均收入差距绝对值(单位元)

表2 江苏省13市2009-2017年城乡居民人均收入差距比率

2.主要研究方法

(1)单位根检验和协整

首先,用城市化、产业结构对城乡居民收入差距三个变量建立的面板数据模型为了保证参数有效性,防止出现伪回归,在进行回归分析前进行数据平衡性检验;利用Panel ADF-Statistic、Breitung、Panel PP-Statistic、LLC 四种方法进行数据平稳性检验,判断面板数据是否存在协整关系。其次,对相关模型采用协方差分析(F)检验和豪斯曼检验来判断本研究是不变参数模型、变截距模型、变系数模型中的哪一种类型。

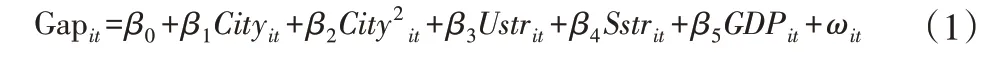

(2)模型假设

在考虑江苏省13 个城市中的城镇化水平和产业结构与城乡收入差距间的影响时,以城乡收入差距绝对值(和比率)作为因变量,以城镇化水平和产业结构为自变量,以人均GDP表示宏观经济的控制变量建立面板数据模型。假设城乡收入差距绝对值GAP和比率PGAP所建立的模型如下:

绝对值模型1:

比率模型2:

三、实证研究

1.面板数据的平稳性检验

本文采用2009-2017年江苏13市区城市化、产业结构与城乡居民收入差距样本面板数据,通过检验面板各个时间序列变量的平稳性才能防止伪回归的出现。由于变量Gap绝对值和人均GDP单位分别是元和万元,其余变量都是百分比,因而对其采用对数,以防止出现趋势化和异方差,对变量lnGap(绝对值)、lnCity、lnCity2、lnUstr、lnSstr、lnGDP(人均)、lnPGap(城乡比率)进行平稳性检验,结果如下:

表3 江苏地区13市区面板单位根检验

经单位根性平稳检验,即利用四种方法LLC、Breitung、ADF-fisher 和PP-fisher 的综合判断,发现面板数据的变量ln-Gap(绝对值)、PGap(城乡比率)、City、City2、Ustr、Sstr、lnGDP(人均)都是水平(零级)平稳性数据,因此无须进一步协整检验,就可以建立相关回归方程。

2.面板数据的模型估计

由于上述变量都通过了水平(零级)平稳性检验,同时又从城乡居民人均收入绝对值和城乡居民人均收入比两方面进行探讨,从而建立收入绝对值和收入比两个面板数据模型分别研究。面板数据模型根据协方差检验F值来选择变截距模型的类型,依据豪斯曼检验结果来选用固定效应模型还是随机效应模型。对于固定效应模型还将采用截面加权估计(Cross-section Weights),以消除截面异方差。

(1)城乡居民人均收入绝对值模型

①协方差分析检验和豪斯曼检验

经过计算,三个变量建立不变系数模型的参数为R2=0.888,S3=1.661。建立固定变截距模型的参数为:R2=0.978,残差平方和S2=0.510。建立变系数模型的参数为:R2=0.995,残差平方和S1=0.307。由于N=13,T=9,K=5,F2=28.8,F1=0.430;经过计算可知(见表4):F2>Fa,F1<Fa;建立变截距模型。

表4 江苏城乡居民人均收入绝对值模型F检验结果

根据江苏13 市区的面板数据建立变截距模型,然后进行豪斯曼检验,相关检验数据如下(见表5):

表5 城乡居民人均收入绝对值模型豪斯曼检验数据

豪斯曼经验的卡方值为9.222,对应的P 值为0.101,大于显著性a=0.05,不拒绝固定效应与随机效应不存在系统差异的原假设。因此,江苏城乡居民人均收入绝对值建立随机效应变截距模型。

(2)城乡居民人均收入比率模型

经过协方差F检验和豪斯曼计算得出:固定变截距模型R2=0.958,残差平方和S2=0.0263。不变系数模型R2=0.0.270,S3=0.515。变系数模型R2=0.993,残差平方和S1=0.0022。由于N=13,T=9,K=5,F2=7.69,F1=-0.145;经过计算可知(见表6):F2>Fa,F1<Fa;建立变截距模型。

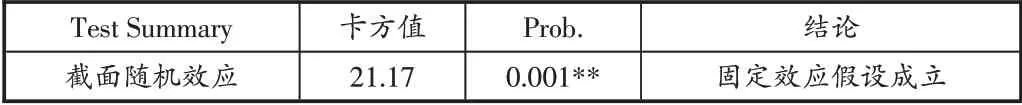

根据江苏13市区的面板收入比例数据通过不变系数模型和随机效应模型进行豪斯曼检验;相关数据如下(见表7):

豪斯曼经验的卡方值为21.17,对应的P 值为0.101,大于显著性a=0.05,拒绝原假设中固定效应与随机效应不存在系统差异。因此,江苏城乡居民人均收入比率可以建立固定效应变截距模型。

表6 江苏城乡居民人均收入比率模型F检验结果

表7 城乡居民人均收入比率模型豪斯曼检验数据

3.城乡居民人均收入模型结果

(1)城乡收入差距绝对值的最终模型

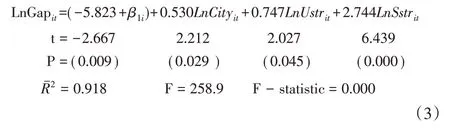

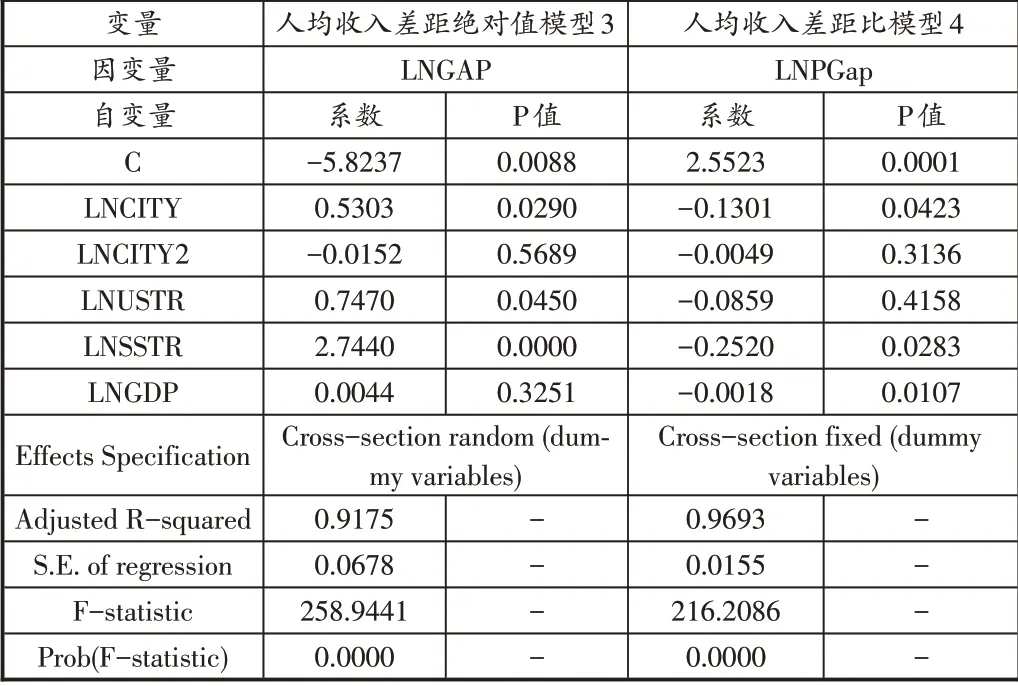

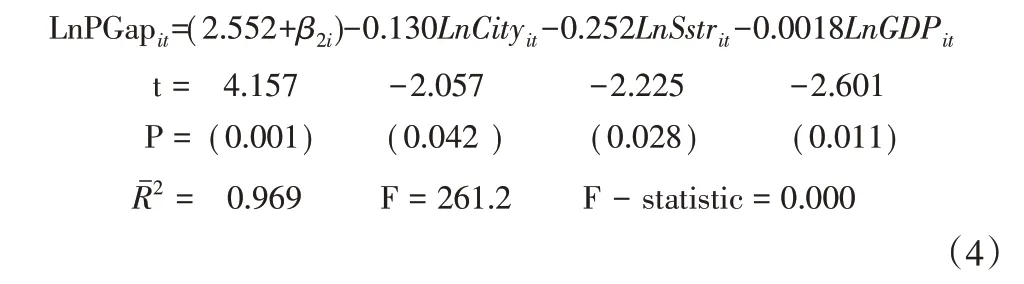

经过Eviews软件计算,其输出的主要参数和相关统计量数据由表8 列出,从而得出城乡居民收入差距的最终模型3 和模型4结果如下:

城乡收入差距绝对值的最终模型3:

表8 江苏城乡居民人均收入绝对值和比率模型结果

图2 城乡收入差距绝对值模型的各个变量均值的拟合图

依据绝对值模型(3)中的P 值判断,模型中城乡收入差距绝对值LnGap,与城市化率lnCity、第二产业LnUstr、第三产业LnSstr 构成线性相关,呈现正向影响,相关系数分别是0.530、0.747、2.744;随着城市化、工业和服务业比重的增加,城乡收入的差距会增加。这三个变量在较高水平上通过了显著检验,存在长期相关关系;系数方程的拟合优度为0.918,非常的高,方程在统计意义上是显著有效的。同时发现人均GDP和城市化率的平方对城乡收入差距绝对值没有影响。

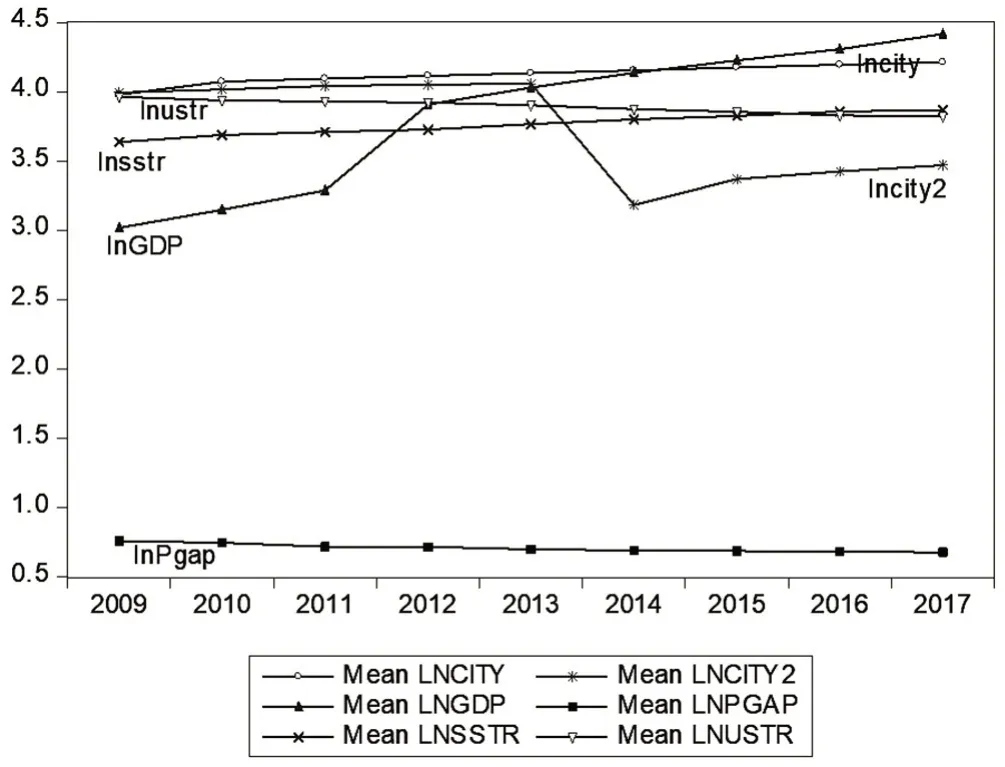

(2)城乡收入差距比率的最终模型

根据表8的输出结果来判断,城乡收入差距比率的最终模型为:

依据收入差距比率模型(4)中的P 值判断,模型中城乡收入差距比率LnPGap,与城市化率lnCity、第三产业LnSstr、人均GDP 收入构成线性相关,呈现负向影响,相关系数分别是-0.130、-0.252、-0.0018;随着城市化、服务业的比重、人均GDP的增加,城乡收入差距的比率会下降。这三个变量都通过了显著检验,存在长期相关关系;系数方程的拟合优度为0.969,非常的高,方程在统计意义上是显著有效的。同时发现城市化率的平方和第二产业比重对城乡收入差距比率没有影响。

图3 城乡收入差距比率模型的各个变量均值的拟合图

四、面板数据的因果检验分析

1.模型的因果检验

上述变量满足单位根平稳检验并建立回归方程,仅表明回归方程中的变量之间存在长期均衡关系,但是否构成因果关系,还需要两个模型的公共自变量与城市化率lnCity、城市化率平方LnCity2、第二产业LnUstr、第三产业LnSstr、人均收入LnGDP分别与城乡收入差距绝对值LnGap、城乡收入差距比率LnPGap 进行格兰杰因果检验。其中模型3、模型4中的部分变量存在因果检验显著,结果如下:

从表9结果上看,在城乡收入差距绝对值模型3中,首先,收入差距绝对值LnGap与城市化率LnCity成为双向格兰杰因果关系,表明城乡居民收入差距绝对值与城市化率之间存在相互影响和相互转化。其次,收入差距绝对值是第二产业LnUstr、第三产业LnSstr的单向的格兰杰原因,说明城乡收入差距绝对值的大小将会进一步影响第二产业和第三产业在总产业中的结构。第三,收入差距绝对值LnGDP 与人均GDP 收入不存在格兰杰原因,说明城乡居民收入的绝对差距不受人均GDP收入变化的影响。

在城乡收入差距比率模型4 中,首先,城市化率LnCity、城市化率平方LnCity2、第三产业LnSstrd 都与城乡收入差距比率LnPGap 构成单向格兰杰原因,表明城市化率和第三产业的发展会影响城乡居民收入的比率。其次,第二产业LnUstr不是城乡收入差距比率的格兰杰原因,但是城乡收入差距比率是第二产业的格兰杰原因,表明第二产业结构的发展不会影响到城乡收入差距比率,但是城乡收入差距比率的变化会导致第二产业结构变化。第三,收入差距比率LnGDP 与人均GDP 收入不存在格兰杰原因,说明城乡居民收入差距的比率不受人均GDP收入变化的影响,人均GDP就是模型的控制变量。

表9 城乡收入差距绝对值和比率模型格兰杰因果检验结果

2.模型的因果分析

综合上述发现,第一,城市化率是城乡收入差距的主要原因;江苏城市化率与城乡收入差距的绝对值构成双向因果关系,呈现正相关,并且与城乡收入差距的比率构成单向因果关系,呈负相关。从绝对值模型上看,城市化率与城乡收入差距绝对值形成双向格兰杰因果关系,城镇化的发展会导致城乡居民收入差距的提高,同时城乡收入差距变化的增大也会进一步促进农村的人才和资源流向城市,促使城镇化率的增加。从比率模型上看,城市化率与城乡收入差距绝对值构成单向格兰杰因果关系,并呈现负相关,表明城镇化虽然导致了城乡收入差距绝对值,但是导致差距的比率正在减小。

第二,城乡收入的绝对差距与江苏第二和第三产业结构正相关性,也是第二和第三产业结构的格兰杰原因。其中,从绝对值模型上看,城乡收入差距绝对值是第二产业LnUstr、第三产业LnSstr的单向的格兰杰原因;城乡收入的绝对差距的变化会正向导致第二和第三产业结构的变化,也就是说呈现的城乡收入差距会使得乡村的人力和物质资源进一步流向第二产业和第三产业,会导致农业农村的凋零。

第三,在城乡收入差距的比率模型中,第三产业结构与城乡收入差距的比值呈负相关,并构成格兰杰因果关系,但是并没有减少城乡收入绝对差距,只是减缓了增加比率。从比率模型上看第三产业结构与城乡收入差距的比值呈负相关,也构成因果关系,但是在城市化和产业结构的调整中并不导致城乡收入差距绝对值的减小。

第四,在城乡收入差距的两个模型中,城乡收入差距与人均GDP 不存在因果关系。从绝对值模型上看,人均GDP 与城乡收入差距不相关;从比率模型上看,人均GDP与城乡收入差距的比值呈负相关,但是没有因果关系,只是说明人均GDP的增速比城乡收入差距的比值的增速快。因此,经济发展不是造成城乡收入差距的原因。

五、结论和建议

1.结论

在用江苏省13 市区的面板数据所建立的城乡人均收入差距模型中发现,城镇化率和产业结构对江苏城乡人均收入差距的绝对值和比率呈现出了不同的规律性。首先,城市化率与城乡收入差距的绝对值构成双向因果关系,呈现正相关;与城乡收入差距的比率构成单向因果关系,呈负相关;不存在倒U 型的曲线关系。其次,城乡收入的绝对差距是江苏第二和第三产业结构的格兰杰原因,并且存在正相关性;最后,第三产业结构是城乡收入差距比值的单向格兰杰因果关系,并呈负相关。人均GDP 的大小与城乡人均收入差距不存在因果关系,表明经济的发达与否,与城乡人均收入差距无关。

2.建议

第一,增加农村社会保障,推动新型城镇化建设。经济的发展不是造成城乡差距的根本原因,但是在城镇化建设过程中,要让农村人口融入到经济发展中,做到养老、教育、医疗等社会保障对农村人口的全覆盖,农民没有后顾之忧地工作。同时做到城市、小城镇和乡村协调持续发展,在制定新型城镇化政策的建设过程中,务必做到以人为本,加强农村的基本建设,让农村居民分享城镇化及经济发展的成果。

第二,发展农业农村现代化,增加农民收入。江苏省是鱼米之乡也是科技大省,应利用农业的技术创新和科技进步,以农业生产项目中高附加值为目标,利用现代通讯和物流,结合家庭农场、专业化和产业化的股份制农业生产,吸纳农村的劳动力,增加农民在农业产业上的收入。

第三,加强农村金融服务和政府支持。政府应参股并引导民间资本在农村的合理持续运行,加强农村信用社改革,使农民在生产经营中的贷款更加便捷。建立诚信可靠的农村保险机构,为农业生产和经营提供保障,也为“三农”发展提供更便捷的经济平台,从而缩小城乡收入差距。