亚低温联合颅内血肿清除术对脑出血患者炎性因子及NIHSS评分的影响

黄银锋

许昌市中医院神经外科,河南 许昌461000

脑出血是指非外伤性脑实质内血管破裂引起的出血,患者能在短时间内出现神经功能损害等严重症状,威胁患者生命健康[1]。临床上多用药物治疗脑出血患者,效果不佳时则行颅内血肿清除术治疗,但在脑出血手术治疗过程中,可能受到局部代谢产物影响,神经功能损害并不能被明显抑制[2]。相关研究发现,近年来通过对脑出血患者进行亚低温治疗,其临床效果较好。基于此,本研究旨在探讨亚低温联合颅内血肿清除术对脑出血患者的应用效果。现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2016年12月—2019年3月在许昌市中医院收治的60例脑出血患者,随机分为2组,各30例。对照组中男性20例,女性10例;年龄51~64岁,平均年龄(55.86±5.13)岁。观察组中男性19例,女性11例;年龄52~64岁,平均年龄(56.05±5.21)岁。2组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可对比。

1.2 入选标准

(1)纳入标准:①均符合《中国脑出血诊治指南(2014)》[3]内诊断标准;②临床资料与影像学资料均完整者;③年龄50~65岁。④患者及其家属均自愿签署知情同意书。(2)排除标准:①先天性心脏病者;②血液系统疾病者;③精神疾病者;④严重器官功能障碍者。

1.3 方法

两组患者均实施立体简易定向颅内血肿微创清除置管引流术,入院进行相关检查后,给予控制颅内压、血压、预防各种并发症等常规内科治疗,指导患者取仰卧位,术前通过CT检查,了解出血量及血肿位置,同时确定穿刺点及引流管深度,实施局部麻醉处理。以穿刺点到血肿远端距离为穿刺深度,颅骨钻孔,穿刺导针刺破硬脑膜后,置入带导引钢针的硅胶管达血肿远端,可观察到有暗红色血性液体自行流出,对排血不畅者,可使用5 ml注射器小心抽吸,排除部分瘀血,抽吸时若有明显阻力应立即停止抽吸。置入引流管,连接无菌引流袋。术后复查CT,了解引流管位置及血肿量,若引流管位置良好,可每次鞘内注射3~5万U尿激酶,稳定颅内压,闭管3~4 h后开管引流3~4 h,可再次鞘内注射尿激酶,待血肿小于10 ml时,观察一天后拔除引流管。部分病人术中排血较顺利,术后复查残余血很少,不需要注射尿激酶,留管观察一天即可拔掉。对照组给予抗感染等对症治疗。术后6 h,给予观察组亚低温治疗,严密监测患者心率、血压、血氧饱和度和呼吸等生命体征,每隔12 h测定其电解质及血糖水平和血气指标等。对患者进行降温:抬高头部15°,对其以1℃/h的速度平稳降温,维持体温在33~35℃,采用连续治疗模式,5 d后,让患者自然复温,当回升体温至35℃,肌松药、镇静剂等药停用。

1.4 评价指标

(1)分别于术前、术后7 d,空腹采集患者静脉血5 ml,通过免疫比浊法检测C反应蛋白(CRP),通过酶联免疫吸附法检测肿瘤坏死因子α(TNF-α);(2)利用美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)[4]对患者神经功能进行判定,0~42分,分值高低与其神经功能负正相关。

1.5 统计学方法

2 结果

2.1 炎性因子水平

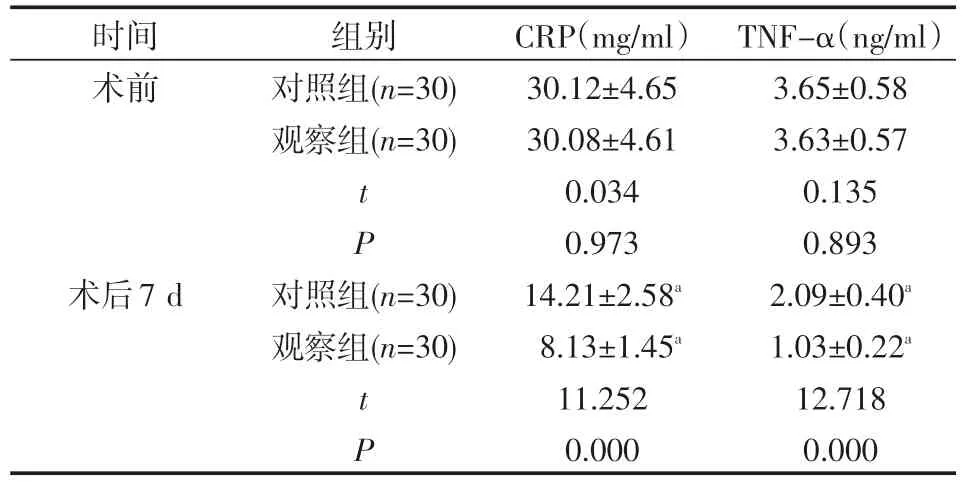

手术7 d后,两组患者CRP、TNF-α水平均较术前低,观察组CRP、TNF-α水平较对照组低,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

2.2 NIHSS评分

表1 两组患者炎性因子水平对比()

表1 两组患者炎性因子水平对比()

注:与同组治疗前对比,a表示P<0.05。

时间术前组别对照组(n=30)观察组(n=30)tP术后7 d 对照组(n=30)观察组(n=30)tP CRP(mg/ml)30.12±4.65 30.08±4.61 0.034 0.973 14.21±2.58a 8.13±1.45a 11.252 0.000 TNF-α(ng/ml)3.65±0.58 3.63±0.57 0.135 0.893 2.09±0.40a 1.03±0.22a 12.718 0.000

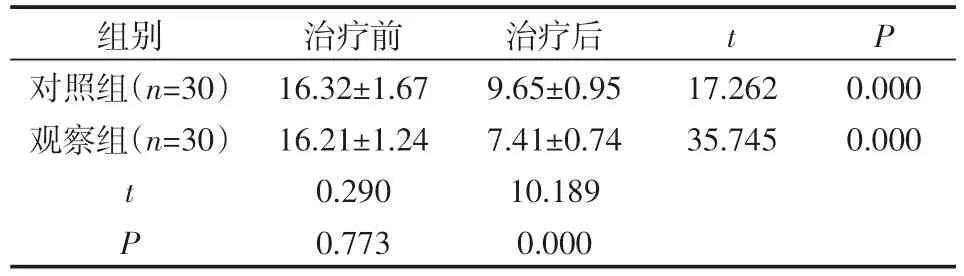

治疗后,观察组NIHSS评分较对照组低,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者NIHSS评分比较() 分

表2 两组患者NIHSS评分比较() 分

组别对照组(n=30)观察组(n=30)t P治疗前16.32±1.67 16.21±1.24 0.290 0.773治疗后9.65±0.95 7.41±0.74 10.189 0.000 17.262 35.745 0.000 0.000 t P

3 讨论

脑出血是神经内、外科较为常见的脑血管疾病之一,该病实际上就是脑部血管内血液外溢,进入颅腔侵袭脑部而引发的出血,一般会伴有头痛、嗜睡、呕吐和昏迷等临床症状,部分患者会出现脑水肿、上消化道出血、肺部感染、水电解质平衡紊乱、酸中毒和呼吸衰竭等并发症。该病发病急,抢救不及时可因颅内血肿压迫神经中枢,导致患者出现偏瘫、精神障碍、认知障碍和言语功能障碍等情况,严重者可危及生命安全[5]。

脑出血手术治疗包括小骨窗开颅血肿清除术、去骨瓣减压术、内镜血肿清除术、钻孔穿刺血肿碎吸术、脑室穿刺引流术和微创穿刺颅内血肿清除术等,微创穿刺颅内血肿清除术因其创伤小,不需要大面积剥离颅骨和脑组织,预后效果较好而被广泛采用,现已成为临床手术治疗脑出血的首选方式[6]。该术能彻底清除患者颅内积血,减轻颅内压迫,使脑神经功能得以恢复。亚低温治疗是目前神经内科疾病治疗手段之一,且运用条件较为成熟,亚低温条件下,脑组织耗氧量及代谢率较低,可改善细胞能量代谢,同时还能抑制兴奋性氨基酸的释放和氧自由基的生成,缓解细胞内钙超载,并能减少神经元坏死及凋亡,促进恢复细胞间信号传导,在很大程度上缩减脑梗死面积、使脑水肿和降低颅内压减轻;且亚低温环境下,患者血流速度降低,可减少术后出血量,加快术后恢复[7]。相关研究证实,脑出血术后疗效与出血部位及其周边脑组织中的炎性因子(包括CRP、TNF-α)含量的变化有一定关系,患者脑组织受损可激发星型细胞和胶质细胞释放炎性因子,进一步引起脑损伤[8]。本研究结果显示,两组患者手术7 d后CRP、TNF-α水平以及NIHSS评分均明显低于术前,且观察组较对照组低,表明对脑出血患者采取亚低温联合颅内血肿清除术治疗,可改善其炎性因子水平及神经功能。

综上所述,对脑出血患者采取亚低温联合颅内血肿清除术治疗,可改善患者炎性因子水平及神经功能,治疗效果较好。