超连续谱激光可见谱段致人眼眩目效应研究

马 琼,范应威,梁 洁,倪 波,2,罗振坤,康宏向,2*

(1.中国人民解放军军事科学院军事医学研究院辐射医学研究所, 北京100850;2.安徽医科大学研究生院,合肥230032)

激光眩目通过瞬间强光刺激干扰正常眼睛的视觉功能,使其出现视觉功能暂时性丧失或下降,以及影像残留、不舒适感和眨眼、闭眼、转头等回避反应,并使人员现伴随性的心理紧张甚至恐慌,进而导致作用目标对外界行动和反应能力的丧失或降低。激光眩目技术可以应用于军事和公共安全领域[1,2]。激光眩目器可干扰飞行员、机动车驾驶员、仪器仪表操作员、狙击手等特殊作战群体的视觉功能,作为舰载、机载、车载或单兵作战的激光眩目失能武器,可有效降低敌军的战斗力,因此在军事行动中具有十分重要的意义[3-5]。同时,激光眩目器可以有效遏制犯罪嫌疑人的武力反抗,使之束手就擒,大幅降低公安干警直接面对犯罪嫌疑人所面临的巨大危险。尤其在恐怖事件的应急处置上,激光眩目器能够在顷刻间使恐怖或暴乱分子暂时性的失明,又不会引起人群骚乱和恐慌,这样防暴队员就可以趁机将其制服。因而,在打击恐怖主义和制止暴力事件中具有其特殊的优势和意义[6]。

超连续谱激光是使用强度极大的短脉冲通过非线性介质材料后,出射光谱中产生许多新的频率成分,其光谱宽度远远大于入射光脉冲的谱宽[7]。超连续谱激光的光谱分布可以覆盖整个可见波段,激光防护装备一般仅能过滤单个或几个波长激光[8,9],如果对其所有波长进行过滤,则不可能有光线透过,无法再进行光学观察,因此现有常规防护方法将无法对其进行有效的防护,超连续谱激光作为有效的眩目光源具有重要的研究价值,探究超连续谱激光的人眼眩目效应具有重要的意义。

本文主要针对当前激光眩目技术存在的眩目激光波长单一易于防护的问题,以及当前评价激光眩目效能的方法以动物视觉电生理为主,不能真实、直接反映人眼眩目后的视觉功能变化的问题,开展了在明、暗适应条件下的超连续谱激光致人眼眩目效应的试验研究,对志愿者眼睛的辐照剂量不超过国家安全标准允许的最大辐照量,探索超连续谱激光可见谱段功率密度与人眼眩目效果之间的量效关系,进而为超连续谱激光眩目器的研发提供重要生物学依据。

1 材料与方法

1.1 研究对象

5名志愿者,年龄18~40周岁,视力正常(裸眼视力不低于1.0),眼科常规检查含角膜、晶状体、视网膜检查均正常且无眼科疾病史,充分了解志愿者权益、试验内容、潜在风险并签署知情同意书。

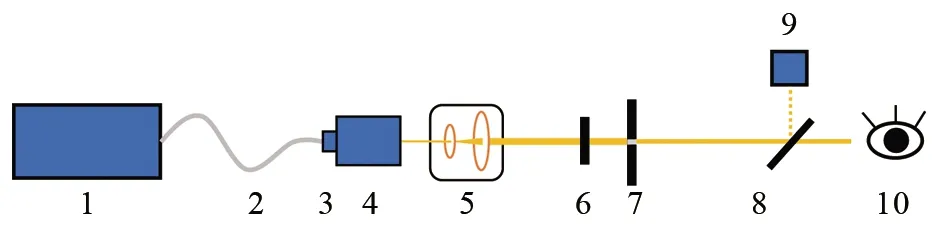

1.2 激光眩目装置及照射剂量

本试验采用超连续谱激光光源(丹麦NKTPhotonics公司,型号为SuperKEXTREME EXW-12),经滤波器滤除红外成分仅保留可见光部分(可见谱段550~760 nm),经透镜扩束和准直,光阑限束,定时快门控制照射时间,LABMAX TOP功率计监测眩目光功率,TES-1339照度计检测环境照度,试验光路如图1所示。眩目方式为人眼凝视光源出光部位,眩目光正入射人眼聚焦于视网膜中心凹位置。暗适应条件下,环境背景照度设定不高于0.01 Lux,眩目光的功率密度由小到大分别为0.005、0.034、0.079、0.106、0.212、0.328、0.507、1.066 mW/cm2,光斑直径为7.3 mm。明适应条件下,环境背景照度设定为120 Lux,激光眩目光的功率密度由小到大分别为0.006、0.055、0.076、0.103、0.194、0.342、0.515、1.019 mW/cm2,光斑直径为4.0 mm。以上激光照射剂量均低于国家安全标准允许的最大辐照量[10],且照射时间均为0.1 s。

图1 超连续谱激光可见谱段致人眼眩目效应的光路图Fig.1 Light path diagram of dazzling effect on human eyes with the visible band irradiation of supercontinuum laser1:激光器;2:光纤;3:耦合器;4:激光输出头;5:扩束镜;6:电子快门;7:光阑;8:分束镜;9:监视功率计;10:人眼1:Laser;2:Fiber;3:Coupler;4:Laser output;5:Beam expander; 6:Electrical shutter;7:Diaphragm;8:Beam splitter;9:Monitor powermeter;10:Human eyes

1.3 超连续谱激光眩目效果评价方法

采用标准对数视力表测量眩目光照射前后志愿者两眼的中心视力(仅远视力),它是人眼对外部物体形态的精细辨别能力,是视网膜黄斑中心凹的直接视力。在志愿者眼前5 m处悬挂纸质视力表,人眼在明适应和暗适应两种照度环境中适应10 min以上,用遮挡板遮挡一眼,分别测试并记录5名志愿者两眼(共10只眼睛)的初始视力。志愿者眼睛休息10 min后,眩目光照射人眼的同时开始计时,照射后即刻观察视力表,记录当中心视力基本恢复至照前水平时停止计时。

测试指标包含三项:1)中心极限视力恢复时间,即照射后恢复至能分辨照前最小分辨视标所需要的时间;2)中心近极限视力恢复时间,即照射后恢复至能分辨比照前最小分辨视标高2行的视标所需时间,此时分辨角约相当于中心极限视力最小分辨角的1.58倍;3)视觉后像持续时间,即照射后人眼中心视野产生的视觉后像,从出现到逐渐缩小至完全消失所需要的时间。激光眩目效应的程度用这三个指标来衡量,恢复和持续时间越长,眩目效应越明显。

1.4 统计学分析

采用SPSS 13.0软件进行统计学分析,组间比较采用单因素方差分析,进一步两两比较采用LSD-t检验,P<0.05,P<0.01为差异有统计学意义。

2 结果与分析

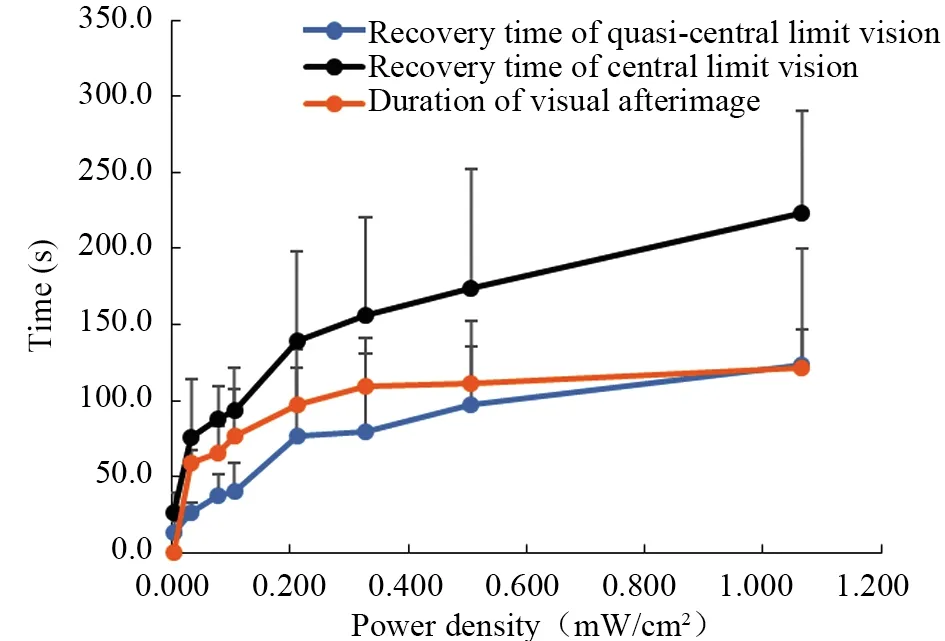

2.1 暗适应下超连续激光可见光谱段致人眼的眩目效应

在背景照度不超过0.01 Lux的暗适应环境下,超连续激光可见光谱段照射5名志愿者两眼共10只眼睛,照射时间为0.1 s,观察不同功率密度激光致人眼的眩目效应,即人眼中心极限视力恢复时间、中心近极限视力恢复时间和视觉后像持续时间,如图2所示。结果显示,暗适应下超连续谱激光可见谱段对人眼有良好的眩目效果,眩目光功率密度低至0.005 mW/cm2时,人眼中心近极限视力恢复时间约为13 s,中心极限视力恢复时间约为26 s,但无视觉后像出现;功率密度达到0.034 mW/cm2时,人眼中心近极限视力恢复时间约为26 s,中心极限视力恢复时间约为75 s,出现视觉后像,且持续时间约为59 s;功率密度达到1.066 mW/cm2时,人眼中心近极限视力恢复恢复时间达到123 s左右,中心极限视力恢复时间达到223 s左右,视觉后像持续时间达到122 s左右;在0.005至1.066 mW/cm2区间范围内,视力恢复时间和视觉后像持续时间随着功率密度增加而增大,且功率密度高于0.212 mW/cm2时增大趋势减缓,各剂量组与0.002 mW/cm2组比较具有统计学差异(P<0.05或P<0.01)。

图2 暗适应条件下超连续谱激光可见谱段对人眼视力的影响Fig.2 Effect on human vision after the visible-spectrum irradiation with supercontinuum laser under the dark adaptation

由于志愿者个体差异大、视力恢复的判断具有一定的主观性,导致各组数据的离散性大,直接表现为标准差偏大,但视力恢复时间和视觉后像持续时间随功率密度的增加而延长的趋势明显,这与试验过程中人眼的主观感受相一致,一定程度上真实可靠地反映眩目的实际效果。同时,视觉后像持续时间介于中心近极限视力恢复时间和中心极限视力恢复时间之间,由此推断暗适应条件下视觉后像的存在干扰了中心极限视力的恢复,但对中心近极限视力的恢复影响有限。

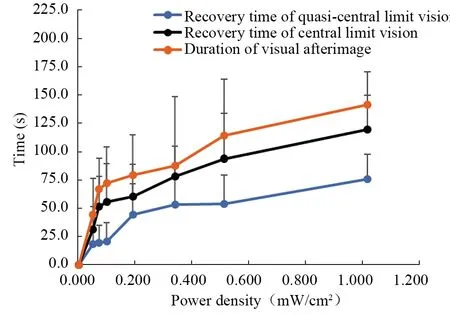

2.2 明适应下超连续激光可见光谱段致人眼的眩目效应

当背景照度约为120 Lux的明适应环境下,超连续激光可见光谱段眩目光照射5名志愿者两眼共10只眼睛,照射时间为0.1 s,观察不同功率密度眩目光致人眼的眩目效应,即人眼中心极限视力恢复时间、中心近极限视力恢复时间和视觉后像持续时间,如图3所示。结果显示,明适应下超连续谱激光可见谱段对人眼也有良好眩目效果,但眩目光功率密度为0.006 mW/cm2时,对人眼视力没有明显的干扰作用,且没有出现视觉后像;当功率密度为0.055 mW/cm2时,人眼的中心近极限视力恢复时间约为19 s,中心极限视力恢复时间约为31 s,出现视觉后像,且持续时间约为44 s;功率密度达到1.019 mW/cm2时,人眼的中心近极限视力恢复时间约为76 s,中心极限视力恢复时间约为119 s,视觉后像持续时间达到142 s左右;在0.055至1.019 mW/cm2区间范围内,视力恢复时间和视觉后像持续时间随着功率密度增加而增大,且≥0.194 mW/cm2剂量各组与0.055 mW/cm2组比较具有统计学差异(P<0.05或P<0.01)。

图3 明适应条件下超连续谱激光可见谱段对人眼视力的影响Fig.3 Effect on human vision after the visible-spectrum irradiation with supercontinuum laser under the light adaptation

在明适应条件下,所得到的结果显示各组数据离散性大、标准差偏大,同样存在志愿者个体差异大、视力恢复判断主观性,但视力恢复时间和视觉后像持续时间随功率密度的增加而延长的趋势明显,这与试验过程中人眼的主观感受一致。同时,视觉后像持续时间高于中心近极限视力恢复时间和中心极限视力恢复时间,由此推断明适应条件下视觉后像的存在对中心视力的恢复影响有限。

2.3 志愿者超连续激光眩目后主观感受评估

人眼凝视出光口,眩目光照射后,在人眼中心视野会产生视觉后像,一个形状与颜色因人而异的阴影,该后像会随时间延长面积逐渐缩小且颜色变浅,直至完全消失;当人眼注视目标视图分辨时,后像会与目标重叠,而阻碍对目标的识别,当后像逐渐变小、变浅时,较大的目标不能完全被遮蔽,而逐渐被分辨;当后像接近完全消失的前后,人眼方可分辨出眩目前能够分辨的最小目标。如果将注视点从目标偏离,利用眼睛余光对目标进行观察,可以排除后像的影响,因此,正入射眩目方式主要影响中心视力。人眼凝视出光口与人眼连线约2.5°以外方向的目标,眩目光成像于视网膜中心凹外,视觉后像位于中心视野外,主要效果为视野的缺损,尽管使人眼产生不适,但不会影响中心视力。

3 讨论

当前国内外评价眩目效果的常用方法为动物视觉电生理方法,以与人眼比较接近的青紫蓝灰兔、恒河猴为试验动物,主要包括动物视觉诱发电位(visual evoked potential,VEP)和视网膜电流图(electroretinogram,ERG)。视网膜电流图法通过在激光或强光照射后视网膜对闪光刺激的响应信号ERG b波恢复至辐照前所需的时间来评价眩目效果[11,12]。动物视觉电生理方法具有客观、定量、试验简单等优点,但不能直接反映人眼眩目后的视觉功能变化,因此属于间接方法。此外,有文献报道关于暗适应和明适应条件下非相干强闪光的人眼闪光盲作用的研究,结果表明人眼恢复时间与闪光亮度成线性关系,同时引起同样恢复时间的闪光盲,明适应时所需闪光亮度为暗适应时的3~5倍[13-15]。美国国防报告ADA189757[16]进行了视觉诱发电位和行为反应评价激光眩目效果的比较研究,结果显示以氙灯强闪光刺激志愿人员眼睛,闪光引起VEP信号下降或暂时消失,VEP信号恢复时间与通过行为反应测试得到的视力恢复时间在统计学上具有高度的可比性。目前各国都有一些关于激光眩目武器的研制、试验、装备报道[17],但从不提及具体的技术参数,因此通过志愿人员的视觉认知试验评价激光眩目效果的研究是非常必要的。

本试验采用超连续谱激光可见谱段正入射方式照射人眼,通过记录人眼中心视力恢复和视觉后像持续时间,分析激光照射剂量与人眼眩目效应的量效关系。试验结果,0.1 mW/cm2的超连续谱激光可见谱段照射人眼0.1 s,暗适应下人眼中心极限视力恢复时间约为93 s,明适应下人眼中心视力恢复时间约为56 s;激光功率密度为0.5 mW/cm2时,暗适应下人眼中心极限视力恢复时间约为174 s,明适应下人眼中心极限视力恢复时间约为84 s;激光功率密度为1.0 mW/cm2时,暗适应下人眼中心极限视力恢复时间约为223 s,明适应下人眼中心极限视力恢复时间约为119 s。以上结果均表明在明、暗适应下正入射超连续谱激光可见谱段对人眼都具有良好的眩目效果,在人眼安全辐照量许可条件下可导致数十秒甚至数百秒的中心视力下降,且激光照射功率密度越高,眩目效果越好,同时相同功率密度时暗适应下人眼的眩目效果优于明适应。

本试验结果亦显示,超连续谱激光的眩目作用主要通过正入射照射人眼视网膜中心凹产生视觉后像,从而遮挡注视目标来干扰中心视力;如果激光斜入射照射人眼而使成像于中心凹外,尽管也会产生视觉后像,但后像不会遮挡注视目标,基本不会对中心视力造成影响;与此同时,眩目条件相同时,中心视力恢复时间与注视目标大小有关,目标越小,恢复时间越长。

超连续谱激光可见谱段照射人眼后,可导致人眼中心视力下降,恢复时间达到数十秒甚至数百秒,且随着功率密度增加而延长,从而显示出较好的眩目效应;激光正入射照射人眼后在视网膜中心凹会产生视觉后像,可遮挡注视目标来干扰中心视力,认为是激光产生眩目作用的重要原因。暗适应下可导致人眼眩目效应的最小功率密度值为0.005 mW/cm2,明适应条件下为0.055 mW/cm2,综合考虑实际应用中技术难度、成本、便携性、安全性等因素,可见谱段功率密度达到0.1 mW/cm2(暗适应)或0.2 mW/cm2(明适应)即可实现安全有效的眩目效果,且明适应下激光功率密度高于暗适应方能达到相同眩目效果,上述剂量均低于国家安全标准允许的最大辐照量,可确保不会导致人视网膜不可逆的损伤。以上结果为超连续谱激光眩目技术的应用提供了较好的生物学依据。