批评多模态隐喻分析的社会认知视角探析

——以一则政治漫画为例

林宝珠

(福建商学院 外国语学院,福建 福州 350012)

批评话语分析在对语篇生产和理解的社会机制和过程进行理论描述上取得了令人瞩目的成果,但在对这些机制和过程进行认知的阐释上还没有提出比较成熟的理论和方法。重视人类心智在话语和语境、符号运用和社会建构之间的媒介作用已成为语言学界的热点问题之一。认知元素缺失的批评话语分析框架,对隐喻性语篇整体意义构建的动态操作和认知机制未能给予相应的阐释,对多模态隐喻性语篇的阐释力度不够。本文将分别在认知语言学和社会符号学的视角下对多模态隐喻性语篇进行批评隐喻分析:首先描述多模态语篇的特征,识别非常规视觉融合,接着阐释隐喻与认知、语用因素之间的关系,最后解释隐喻产生的社会政治因素以及隐喻在劝导中的作用,揭示语篇中隐藏的意识形态,探讨社会文化背景与多模态政治话语生产的互动关系。

一 认知语言学的概念隐喻和概念整合理论对CMMA的解释力

认知语言学视角的多模态隐喻分析主要基于概念隐喻理论和概念整合理论。概念隐喻的创始人莱考夫和约翰逊(Lakoff & Johnson)[2]3-13认为,隐喻是一种思维和行为方式,人们往往借助具体的、结构清晰的概念来理解和感知抽象的、缺乏内部结构的概念,前者是源域,后者是目标域,是从源域到目标域的结构映射。这种映射又是部分的,因为“隐喻总是要根据目的域某一方面的需要突出源域概念的某一方面”[3]55-58。在映射中,理想化认知模型(Idealized Cognitive Model, ICM)也从源域映射到目标域,ICM使目标域获得与源域类似的推论。

在概念隐喻理论的基础上,Fauconnier[4]提出了概念整合理论,指出人们在思考和交谈时不断建立心理空间,隐喻是跨心理空间映射的结果。概念整合理论的核心是两个输入空间在类属空间的制约下,进行跨空间的部分映射,并有选择地将各自的元素部分地投射到合成空间,经过组合、完善、扩展三个彼此关联的心理认知过程的相互作用,借助背景知识、认知和文化模式等语用因素形成层创结构。在四空间整合网络的基础上,Fauconnier & Turner[5]提出了一种相对复杂的概念整合网络——多域复合网络,指首次整合形成的合成空间作为再次整合中的输入空间与另一个输入空间一起投射,形成新的合成空间。多域复合网络能够模拟话语生产者即时表征的动态演化,有助于“探讨意义构建的动态性、心智空间的无限性、概念映射的连通性及意义生成的激活性[6]29-33”。

(一)多模态隐喻跨模态双域映射与图像源域的价值取向

刊登于美国政治漫画网上的一幅西方关于中国军费增长的政治漫画(见图1),是一篇以图像为主、文字为辅的多模态隐喻性语篇。

图1 中国的军费增长(http://www.politicalcartoons.com)

源域是图像——园丁在树林里给树苗浇水,树苗长成参天大树,结出硕果;目标域以文字为主、图像为辅,绑在水管上的文字标注与置于导弹图像上面的中国国旗和CHINA字样共同提示话语主线——目标域(MORE DEFENSE SPENDING OF CHINA,中国军费增长),巨型导弹和坦克图像提示中国军费增长的结果。这幅漫画属于图像源域向以文字为主的目标域跨模态映射的多模态隐喻,图像与文字的关系是标识(token)与价值(value)的关系,政治漫画涉及的往往是抽象的社会或政治现象,需要借助具体的事物来理解,因此漫画作者常常通过文字赋予图像某一特定属性或价值来实现隐喻的构建。漫画作者在认知层面将“中国政府正在增长军费”描述为“园丁正在给小树苗浇水”,但其隐喻符号实例化为:先画出军人正在给树苗浇水,再通过文字赋予其价值。就读者认知过程而言,首先识别园丁正在树林里浇水,然后看到文字附加给它的价值,形成识别过程:园丁映现中国军官,植物映现中国的坦克和导弹,正在浇水映现正在增加军费。植物与导弹、坦克之间的相似性更多就是成长(MORE IS GROWING),具体体现为得到充分的水浇灌或军费增长,都可以由小变大,由弱变强。概念隐喻跨域映射的机制与概念整合的输入空间跨空间映射是一致的。至此我们构建了概念整合网络第一层级的三个空间(见图2):植物空间(输入空间1)、政治空间(输入空间2)和上层类属空间。

图2 漫画的实例的多模态隐喻多域复合网络

(二)多模态隐喻多域复合网络与意识形态的自然化过程

政治漫画通过图像和文字两种符号的协同作用构建一个包含行为事件链的叙事性“隐喻场景”[7]23-28,单纯依靠双域跨域映射难以清晰地阐释整个隐喻事件,需要结合概念整合的层级递推才能最大限度地呈现多模态隐喻性语篇整体意义的动态认知构建过程。多域复合网络可用于揭示语言应用和绘画媒介应用背后的实时意义构建过程及推理机制,能够更加清晰地阐释多模态政治漫画通过视觉的延展或时空序列特征所构建的完整的叙事语篇和交际事件。

植物空间和政治空间作为第一层级的两个输入空间,各选择相应因素进入合成空间,同时植物空间为合成空间提供组织框架,植物的理想化认知模型也从源域映射到目标域,在对目标域(中国军费增长)进行推理的过程中起重要的作用。合成空间经过认知心理操作产生的新创意义是“导弹、坦克除了自身具有的破坏性、杀伤性和毁灭性等典型范畴属性之外,还具有植物的范畴属性——成长性、蔓延性和遮天蔽日性”,结果把世界笼罩在黑暗之中,正如后台漆黑一片的背景图像所展示的。另外,前台花盆里的导弹树苗与后台的巨型坦克导弹,两者之间在空间上的相对位置转喻时间上的先后或事件链条中的因果。

我们可以根据合成空间所产生的层创逻辑进行拓展,导弹之林和坦克之果遮天蔽日,让人们感到阴森恐惧,威胁地区稳定和世界和平。第一层级的合成空间所产生的“不可说”的新信息即层创意义是通过图像模态映射出来的,因此我们可以把合成空间1看作是一个图像世界,与漫画中的言语世界(中国军官的话“MORE DEFENSE SPENDING, ALL FOR PEACE AND REGIONAL STABILITY”)形成第二层级的两个输入空间,中方关于军费增长的和平言语意图与西方媒体对这一事件的图像概念过程和推导结果相对应,在合成空间产生目的与结果的冲突,言语与图像的对比反差。

试件屈服后,在BC段某点卸载时,路径沿34进行,刚度取K34,若由4点再反方向加载未过屈服点,则路径指向点B′,按4B′C′D′进行加载,若反向加载超过屈服点,则加载路线应指向前次加载的峰值点3′,即按路径43′C′D′进行加载;在B′C′段的卸载及再加载情况与BC段相似。

Matthiessen[8]34-36强调图像和文本在制造意义的过程中会出现冲突(如图文内容不一致时),冲突也是构建意义的资源。借助背景框架知识、认知和文化模式等对合成空间2进行完善:在我们的认知中“亲眼看到的比亲耳听到的更真实”,因此得出的结论是图像世界是真实的,言语世界是虚假的。结合中国与西方国家的政治军事关系,我们可以推测西方漫画创作者的创作意图:用直观、形象和逼真的导弹之林和坦克之果等视觉感知图像创造出别有用心的隐喻场景,旨在给读者心理创造一种事实性假象,诱发读者的敌对情绪或行动,这比抽象的文字隐喻“中国军费增长是植物成长”所传达的效果要强烈和丰富得多。

漫画创作者选择的认知参照点是图像隐喻源域植物成长的意象图式,凸显中国军费增长这个概念框架的推导结果,把源域植物的范畴属性——成长性、蔓延性和遮天蔽日性——投射到目标域中国军费增长;同时,作为转喻的源域体的导弹坦克(坦克导弹代军事装备,属于原型成员代范畴),制约了隐喻映射的特征和属性,表达了漫画的批判观点:中国军费增长意味着中国将生产出威力更大、破坏力更广、杀伤力更强的导弹和坦克,结果是世界和平与地区稳定将遭到威胁,世界将笼罩在黑暗之中。

这个层级递推的多域复合网络能够更加清晰地阐释由图像和文字两种模态符号协同构建的中国军费增长的想象性隐喻场景,更好地揭示了政治漫画多模态隐喻性语篇整体意义的动态生成过程。政治漫画家善于运用视觉模态将意义由艺术空间(art space)映射到现实空间(life space),在“艺术-现实”混合空间[9]1686-1716中将来自两个输入空间的可说性信息进行组合、完善和扩展等相互关联的认知操作后生成“不可说的新信息”,实现不可说的可说性——中国军费增长威胁地区稳定和世界和平的论断是通过图像表现出来的,可由混合空间的层创结构揭示。

漫画实例所构建的多模态隐喻层级递推多域复合网络从微观认知层面对多模态中隐喻和转喻的源域以及源域向目标域的映射方式进行构建和解读,整合空间的层创结构即时动态演绎隐喻的表征和意识形态中立化的过程,揭示漫画创作者如何通过对表征概念框架的隐藏和凸显,将自己的权力和意志隐藏在共识性的价值取向中,实现意识形态的自然化、中立化,在读者认知解读充实语义的过程中,实现对语义框架的操纵,屈服他们的意志,强加自己的权力。漫画生产者的意识形态偏见反映了以美国为首的西方国家,故意扭曲中国的现代化进程和中国政府和平共处、共同发展的意愿,认为中国的发展将会威胁美国的霸权地位甚至威胁世界的发展,因此诉诸漫画等的创作,旨在“遏制中国的崛起”,揭示了西方漫画创作者的险恶用心。

二 社会符号学的系统功能理论和评价理论对CMMA的解释力

概念隐喻研究大多基于“AISB”的隐喻模式,从语义层面探讨源域、目标域和映射项之间的关系和相互作用,社会符号学视角的系统功能语法可为多模态隐喻构建机制提供语法层面的阐释。系统功能语法中实现概念意义的及物性系统可有效阐释多模态隐喻再现意义的构建。隐喻产生于由参与者、过程、环境三个功能成分所组成的及物性组合结构中任一常规要素被非常规要素替代的过程,隐喻的实现方式为功能结构中的某一要素的聚合选择与替代。根据韩礼德[10]的系统功能语法和克瑞斯和勒文[11]的视觉语法,本节将主要讨论叙事过程(动作过程)与概念过程(分类过程和分析过程)中参与者的替代。基于系统功能语言学的社会符号学家认为,意义是选择的结果,符号使用者的意图决定了他们对符号资源的选择。换句话说,符号实践受制于意识形态,具有意识形态表现力。

图像隐喻是实现劝说功能的一种语篇策略。因此,我们不仅要系统考察图像隐喻的建构,更重要的是探讨隐喻的选择所实现的劝说策略与效果。Martin & White[12]评价理论框架为探讨图像隐喻的劝说功能提供了更细致的框架。情感、判断和鉴赏是评价理论态度系统的三个子系统。“情感”是评价者对被评价者的感情反应,有+/-快乐、+/-安全和+/-满意三个维度和正负值。判断是按伦理道德和规范对主体行为所作的评判,包括社会尊重和社会制裁。鉴赏是对外部事物和过程的评价,包括反应、构成和赋值三个次系统。

根据克瑞斯和勒文的视觉语法,再现意义包括叙事再现和概念再现,当表征参与者由矢量(如斜线或视线)连接起来,被再现为相互做某件事,这种矢量被称为叙事再现,展现了正在进行的动作、变化的前因后果及行为事件链的空间安排。叙事过程包括动作过程、反应过程、语言过程、心理过程等。概念再现没有矢量连接,概念再现表征图像参与者之间更为稳定和持久的关系,如种属、载体-属性和识别等关系。概念过程包括分类过程(种属关系)、分析过程(载体-属性关系)和象征过程(识别关系)。

本文实例漫画是西方媒体针对中国军费增长的事实所构建的。该文本的再现意义是及物表示动作过程的叙事再现。在矢量关系构成的叙事再现的行动过程中,身处前景居中的军人正在给花盆里的小导弹浇水,军人是动作者,小导弹是受动者,水管是工具。中国军官和小导弹被矢量这条无形的线条相连,图像观看者则通过图像中的矢量关系判断两个再现参与者即中国军官和导弹之间的互动关系。

我们可以用系统功能语法的及物系统来考察再现意义的隐喻潜势。在此漫画中,非常规要素是目标域参与者军官,他充当了园丁的角色,受动者小导弹替代了花盆里的树苗。隐喻形成于目标域参与者(发出者和承受者)替代常规源域参与者,映射方向从常规要素指向非常规要素。通过角色替代,中国军费增长“借用”了植物的特性,映射项为植物的成长性:能长成参天大树,遮天蔽日。该漫画的概念意义(再现意义)如表一所示。

表一 概念意义的隐喻潜势示意图:参与者替代

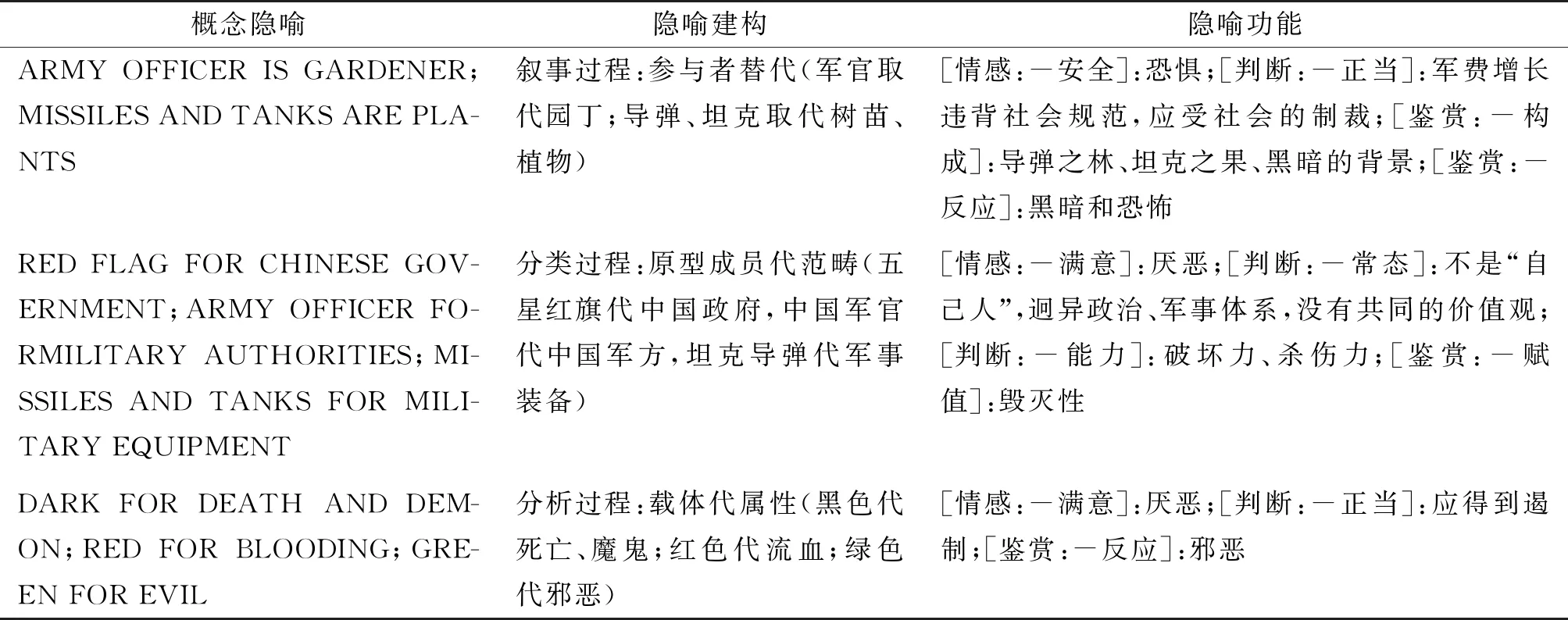

政治漫画的语类特点是对人物或实事的讽刺或批评,在此作者引导理想读者(具有相同社会文化背景和心理认知的西方读者)对隐喻意义的识别,参天大树不是为炎炎烈日下的人们遮阴纳凉,而是遮天蔽日,把世界笼罩在黑暗中,诱发读者的不安全和恐惧情感(见表二)。

表二 中国军费增长政治漫画中图像隐喻建构与功能

与叙事过程一样,概念过程也参与了漫画文本的再现意义构建。叠置于军官背后的巨型导弹上面的五星红旗代中国政府,中国军官代中国军方,坦克导弹代军事装备,属于分类过程的原型成员代范畴。源域“五星红旗”对应目标域“中国政府”,隐喻映射“迥异政治军事体系”,传递不是“自己人、没有共同的价值观念”的判定,源域“导弹坦克”的象征意义是破坏性、杀伤性和毁灭性,诱发读者的厌恶情感。在西方传统文化和社会心理记忆中,源域颜色域的黑色(天空)代表死亡、魔鬼,红色(中国国旗)代表流血,绿色(中国军装、导弹的颜色)代表邪恶,属于分析过程的载体代属性。我们发现,分类过程和分析过程所建构的隐喻是源域的参与者替代目标域的参与者,后者获得前者的显著特征,亦即其象征意义。这一象征意义加强了目标域某方面的特征,成为隐喻突显。西方漫画创作者运用这些隐转喻策略一方面表达其所代表的社会政治团体的态度——中国增长军费是邪恶的行为,应得到遏制,另一方面旨在激发西方读者不安全、恐惧和厌恶的情感。

隐喻反映了作者在特定语境中为达到特定的劝导目的而做出的符号选择,这种选择本身就是文本意识形态的一部分,体现于图像隐喻的符号建构方式和它们实现的评价功能(见表二)。表二包含了语义层面的隐喻系统,词汇语法层面的隐喻建构和语境语用层面的评价功能,这属于社会符号学框架内的多模态批评隐喻研究。

漫画实例体现创作者鲜明的国家立场和政治意识形态。作者借助图像视觉媒介把中国在军事上的和平崛起描绘为“导弹之林和坦克之果”的想象性隐喻场景,制造逼真效果,形象传达“中国威胁论”。利用与理想读者共享的社会认知、文化价值、语类图式等语用知识,通过转喻、隐喻源域的选择表达强烈的情感和评价意义,诱发读者的敌对情绪和遏制中国和平崛起的行动。

与作者身处不同社会文化语境的中国读者(现实读者)应先以和谐主体间性为目标,从理想读者的立场出发,解构多模态语篇“意识形态自然化”过程,揭示语篇“为什么以现有的形式而不是其他的形式表达意义”背后的社会文化因素,然后背离理想读者的立场,批判性解读多模态语篇生产者建构社会文化语境的动机和隐含运作的权力,在意识形态层面抗拒西方作者的蒙蔽和操作。

三 结 语

认知语言学视角的概念隐喻和概念整合理论从微观认知层面探讨多模态符号意义表现形式与社会文化和心理认知之间的关系,多模态隐喻的心理空间工作机制从语义层面揭示意识形态的暴力、压迫、扭曲如何在合成空间的层创结构中通过对语义框架的操控实现自然化或中立化。社会符号学视角的系统功能语法的及物性结构考察图像隐喻的语义替代,为多模态隐喻构建机制提供语法层面的有效阐释。Martin and White的评价理论框架态度系统从语用层面探讨图像隐喻的评价功能。总之,社会符号学从外部的交际功能、认知语言学从内部的意象图示和概念结构出发,对隐喻性语篇的多模态符号资源进行技术分析,研究语法系统如何受到语义的支配,探讨源域的意识形态涵义,将话语中不易被人们发现或已经习以为常的权力关系和意识形态揭示出来,揭示多模态话语创作者如何利用各种符号资源构建知识和再现现实以实现其所代表的利益社团的社会-政治意图。上述分析表明,把认知语言学的概念隐喻、概念整合理论和社会符号学的系统功能语法(包括视觉语法)、评价理论综合起来形成一个统一的CMMA理论框架,其优势在于即能深度分析复杂的词汇语法选择网络如何实现意义,也能有效地揭示权力和意识形态如何在语篇中隐含运作,因此对批评性多模态隐喻语篇有着较强的解释力。与西方作者身处不同社会文化语境的中国读者,采用这一综合的CMMA理论框架分析跨文化语境中的时政漫画等多模态隐喻性语篇时,就能看到语篇背后隐含运作的意识形态或国家立场,批判性地认识它所建构的概念,从而不受语篇生产者所代表的利益社团的蒙蔽和操纵,“以一种最有益于个人、社会和国家利益的立场解读语篇”[13]60-66。