遵义市近60年的农田生态汇及碳足迹变化

张宝成,李德辉,张 丽

(1.遵义师范学院 生物与农业科技学院,贵州 遵义 563000; 2.遵义师范学院 山地生态研究所,贵州 遵义 563000)

温室气体排放增加造成气候变暖,由此引发的干旱、病虫害爆发等对农作物的碳吸收产生不同程度的影响[1-2]。植物通过光合作用减少温室气体CO2。有关自然系统中森林[3-4]和草地[5-7]碳吸收的研究较多,对农田系统的研究集中在粮食和蔬菜为人类提供食物资源的能力,而忽视其碳汇功能。黔北山区农业较同纬度其他区域生产能力低,如果不能考虑其吸收温室CO2功能,将不能客观评价该区域农业系统的生态价值。随着经济的发展,黔北山区农业的可持续性发展已成为共识,生态与经济的协调对其可持续发展具有重要作用。生态足迹是评价可持续发展的重要方法[9-11],通过利用特定区域资源消耗与产生废弃物转化为可度量的土地面积评价生产活动对环境的压力。已有的研究表明,国内关于碳足迹的研究处于初级阶段[12],工业化和城镇化造成区域生态压力增加,工业CO2排放量增加是导致生态足迹增加的重要因子[13]。杨皓然等[12]从对农田生态系统碳源(碳汇)影响较大的种植面积、农业投入及农作物产量等因素着手,定量测算2003—2012年潍坊市农田生态系统的碳源(碳汇)并分析其碳足迹的变化。

目前,有关农田碳汇变化的研究大尺度较多,王敬哲等[14-20]先后对新疆、江苏、重庆、山东及云南等地的碳汇进行研究。但是在喀斯特区域,缺乏地级市、时间跨度大的农田碳汇研究。鉴于此,采用农田系统碳汇计算方法研究遵义市近60年农田碳汇及碳足迹的时空变化,以期为喀斯特山区的低碳农业持续发展提供理论依据。

1 资料与方法

1.1 研究区概况

遵义市(E106°17′22″~107°26′25″,N27°13′15″~28°04′09″)位于贵州省北部,海拔800~1 300 m,属亚热带季风气候,年均温15.1℃;丘陵和山地分别占28.35%和65.08%,1949-2008年农业产值平均为411.36亿元,主要农作物有水稻、玉米、油菜、薯类、烤烟和蔬菜,是全国四大优质烤烟产区之一。

1.2 数据来源

遵义市近60年(1949—2008年)的主要农作物碳汇、播种面积、化肥用量和灌溉面积等数据,来自于《遵义60年》。

1.3 研究方法

1.3.1 遵义市的农田碳汇 植物通过光合作用把CO2转化为有机物储藏于体内的过程,是农田系统碳汇的重要过程。参照文献[21-23]的方法计算1949—2008年遵义市近60的农田碳汇(T)。

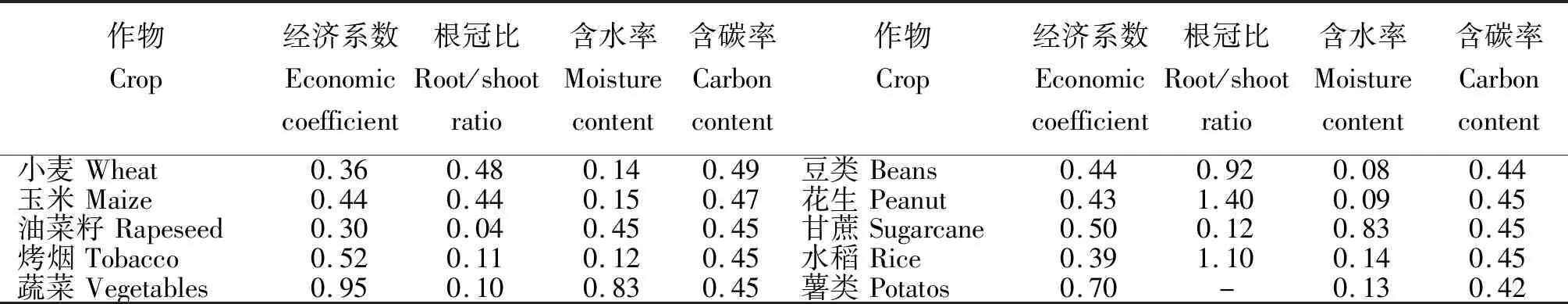

式中,T表示农田系统总碳汇,Wi表示第i种农作物的含水率,Ci表示第i种农作物的含碳率,Ri表示第i种农作物的根冠比,Yi表示第i种农作物的收获产量,Hi表示第i种农作物的经济系数。不同作物用于计算农田碳汇的各指标值详见表1。

表1 不同农作物用于计算农田碳汇的各指标值Table 1 Various index value for different crops

1.3.2 遵义市农田系统的碳排放 农业生产中消耗碳主要是灌溉、农机使用、化肥使用及翻耕消耗的碳。该研究仅对主要的碳排放途径进行碳排放估算(Et)。

Et=Gf×a+[(Am×b)+(Wm×c)]+

Gs×d+Gi×e

式中,Et表示研究区总碳排放量,Gf表示农田化肥用量,Am表示农作物种植面积,Wm表示消耗农机动力,Gs表示农机械运输用电量,Gi表示农业翻耕,a~e均表示碳转化系数[17-20](其值分别为0.895 6kg/kg、16.47kg/hm2、0.18kg/kW、0.592 7kg/kg和266.48kg/hm2)。

1.3.3 遵义市农田的碳足迹 碳足迹(CEF)是指由企业机构、产品或个人的“碳耗用量”引起的温室气体(CO2)排放的集合。温室气体排放渠道主要有交通运输、食品生产和消费、能源使用及各类生产过程。通常所有温室气体排放用二氧化碳当量表示。碳耗用量越高,产生的CO2也越多,碳足迹就越大;反之,碳足迹越小。

CEF=Et/NEP

NEP=W/S

式中,Et表示农田生态碳总排放量,NEP表示单位农田面积每年吸收的碳量,W表示农田系统全部农作物的固碳量,S表示耕地面积。

1.4 数据处理

采用SPSS11.5和Sigmplot10.0对数据进行处理与绘图。

2 结果与分析

2.1 农田碳汇

2.1.1 遵义市的农田碳汇变化 从图1A看出,遵义市近60年(1949—2008年)的农田碳汇总体呈增加趋势。其中,1949年为123.61万t;1961年最小,为98.14万t;2000年最大,为541.08万t。遵义市近60年农田碳汇总体分3个阶段。第一个阶段(1959—1961年):是3年自然灾害[21],农田碳汇分别为146.35万t、120.00万t和98.14万t,比1949—1957的农田碳汇平均值分别降低9.75%、26.00%和39.48%;该阶段农田碳汇随时间增加而增加,每年碳汇增加速率为10.04万t(r2=0.96,P<0.01)。第二个阶段(1961—2000年):农田碳汇由130.41万t增至(最大值)541.08万t;该阶段的农田碳汇呈显著增加趋势(r2=0.83,P<0.01),年增加速率为9.11万t。第三个阶段(2001—2008年):农田碳汇由起始的436.88万t,增至(最大值)511.33万t,年平均值为468.96万t;该阶段农田碳汇波动较大(r2=0.15,P=0.33)。

从图1B看出,1949—1959年遵义农田平均碳汇为160.71万t;1960—1969年农田碳汇增长较慢,平均碳汇为165.06万t;1970—1979增加较快,较1960—1969年增加25.55%,平均碳汇为207.23万t;1980—1989年,平均碳汇为274.70万t,较上一阶段增加67.47万t,增加32.56%;1990—1999年较上一阶段增加147.54万t,增幅最大,达53.70%,平均碳汇为422.24万t;2000—2008年年均碳汇为476.97万t,较上一阶段增加54.73万t,增幅为12.97%。

2.1.2 不同农作物对遵义市农田碳汇的影响 从图2可知,遵义市近60年不同农作物对碳汇的贡献存在差异。其中,水稻的贡献最大,占60.89%;其次是玉米,为17.07%;第三是小麦,贡献为8.29%;其余作物的贡献均小于5%,依次是薯类4.46%、烤烟3.03%、油菜2.63%、蔬菜2.63%和大豆1.51%。

由图3可知,不同农作物碳汇贡献的变化。水稻:碳汇贡献最大,但呈逐年下降趋势,即由最初的78.29%降至研究末期的50.33%。其中,1960—1969年下降7.81%,1970—1979年下降1.85%,1980—1989年下降5.63%,1990—1999年下降9.68%,2000—2008年下降2.99%。小麦:总体呈增加趋势,由3.37%增至8.28%,其间增幅为2.25%~5.32%。其中,1990—1999年增速达5.32%,1960—1969年和2000—2008年增速分别为3.22%和3.47%,1970—1979年增速为2.09%,但1980—1989年下降2.25%。玉米:碳汇贡献为12.97%~20.46%,其中,1949—1959年的贡献最小,为12.97%;2000—2008年的贡献最大,为20.46%;1960—1969年、1970—1979年、1980—1989年和1990—1999年的贡献分别为的贡献为16.71%、15.69%、16.97%和18.12%。薯类:碳汇贡献呈增加趋势,由前3个阶段(1949—1959年、1960—1969年和1970—1979年)的不足2%(1.76%、1.96%和1.88%)增至1980—1989年的2.63%,其在1990—1999年和2000—2008年的增速较快,分别为4.57%和8.71%。油料:碳汇贡献在前3个阶段不足1%(0.72%~0.95%),在1980年后的3个时期稳定在2.87%~3.80%。烤烟:碳汇贡献类似油料作物,前3个阶段的变幅为0.52%~0.89%;1980—1989年和2000—2008年的贡献分别为3.29%和3.40%,1990—1999年的碳汇贡献达5.40%。蔬菜:建国初期的碳汇贡献很小,仅0.49%,1960—1969年增至0.97%;1970—1979年贡献为1.51%,1980—1989年贡献达2.18%;1990—1999年增至2.69%,2000—2008年的贡献达3.79%。

2.1.3 遵义农田碳汇强度的年际变化 从图4看出,遵义市近60年农田碳汇强度总体呈增加趋势,农田碳汇强度平均为4.55 t/hm2。其中,1959—1961年碳汇强度为3.30 t/hm2,该时期遵义市农田碳汇强度呈显著增加趋势,年增加速度率为0.04 t/(hm2·a)(r2=0.96,P<0.01);1961—2000年农田碳汇强度增加速度率较快,为0.10 t/(hm2·a)(r2=0.84,P<0.0001);2000—2008年农田碳汇强度呈下降趋势(r2=0.16,P=0.27)。

2.2 不同因子对遵义农田碳汇的影响

从表2可知,粮食作物、经济作物、蔬菜、化肥、播种面积、有效灌溉面积、耕地面积及农业机械与农田碳汇之间均存在极显著正相关关系。其中,粮食作物、播种面积、蔬菜和化肥与农田碳汇的相关系数较高,均大于0.90,分别为0.99、0.97、0.94和0.94;经济作物和耕地面积与农田碳汇的相关系数也相对较高,分别为0.86和0.80。经济类作物和粮食类作物是影响遵义市农田碳汇的主要因子,可能玉米、水稻、豆类和小麦等是遵义市的主要农作物,且播种面积大;化肥用量、有效灌溉面积、农业机械和农作物播种面积是影响遵义市农田碳汇的主要因素,其相关性也极为显著。

从图5可知,遵义市农田碳汇随着农业碳投入的增加而增加,农业管理活动碳增加1万t,碳汇的吸收增加11.34万t(r2=0.90,P<0.01)。当遵义农田管理碳投入小于20万t时,农田碳汇呈显著增加趋势(r2=0.81,P<0.01),增加速度为10.44万t/万t;但当农田管理投入碳大于20万t后,遵义市农田碳汇变化不显著(r2=0.02,P=0.57)。

表2 遵义市农田碳汇与相关指标的相关系数Table 2 Correlation coefficients between farmland carbon sink and relative indexes in Zunyi

注:*表示相关性显著(P<0.05),**表示相关性极显著(P<0.01)。

Note:* and ** indicate significance of difference atP<0.05 andP<0.01 level respectively.

图5遵义市农田碳汇与投入碳的关系

Fig.5 Correlation between farmland carbon sink and carbon input in Zunyi

2.3 遵义市农田碳足迹的变化

2.3.1 遵义农田各时期的碳足迹和碳足迹强度 经统计,1949—1952年未使用化肥,化肥用量对农田碳汇没有影响。1953—1975年碳汇从56.00 t增至2.62万t;1976—1987年呈波动状态;1988—1992年呈下降趋势;1993—1994年呈上升趋势;1995—2008年农田碳汇的变幅为2.62~17.12万t。从图6看出,遵义市近60年的碳足迹总体呈波动式增加趋势,平均碳足迹为2.40×104hm2。1949—1955年农田碳足迹的变幅为1.90×103~2.09×103hm2,平均2.07×103hm2。1956年农田碳足迹增至7.71×103hm2;其后呈增加趋势,1960年达1.21×104hm2。1961—1971年碳足迹为0.91×104~1.93×104hm2,1975年碳足迹猛增至2.10×104hm2。1977—1979年呈小幅增加波峰,1988年增至3.18×104hm2,其后出现波动,1993年增至4.65×104hm2,其后呈下降趋势。2001年为4.60×104hm2,然后增至7.80×104hm2(2003年和2004年除外)。

从图6看出,遵义市农田碳足迹强度变化趋势与碳足迹呈类似趋势。1949—1955年碳足迹强度最小,平均为5.07×10-3hm2/hm2;1956—1975年的碳足迹强度增至2.85×10-2hm2/hm2,其中,1975年的碳足迹强度最大,为5.09×10-2hm2/hm2;1976-1993年在4.69×10-2~11.5×10-2hm2/hm2波动,1993年达最大。1994—2008年农田碳足迹强度呈波动上升趋势,均值1.21×10-1hm2/hm2,其中2008年达最高,为1.99×10-1hm2/hm2。

2.3.2 遵义市60 a的生态盈余变化趋势 从图7可知,遵义市60 a生态盈余可分为2个阶段。前期(1950-1957年)生态盈余呈增加趋势,每年平均增加23.61×103hm2;后期(1958-2008年)呈降低趋势,每年平均降低1.91×103hm2。总体看,遵义市农田呈生态盈余。

3 结论与讨论

总体而言,遵义市近60年的农田碳汇总体呈增加趋势,从1949年的123.61万t增至最大时的541万t。遵义市近60年不同作物对固碳的贡献以水稻的最大,占60.89%;玉米其次,为17.07%;小麦第三,为8.29%;其余作物的贡献均小于5%,依次是薯类4.46%、烤烟3.03%、油菜2.63%、蔬菜2.63%和大豆1.51%。

影响遵义市农田碳汇的因子有粮食作物、经济作物、蔬菜、播种面积、化肥、有效灌溉面积和农业机械。从管理和人为投入的角度看,化肥、有效灌溉面积和农业机械是重要的因子,化肥中氮是植物叶绿素组成的重要元素,其含量影响农作物的光合作用即影响其碳的吸收。这些管理投入转化为碳后,遵义市农田60 a总碳汇随着农业碳投入的增加而增加,农业管理活动碳增加1万t,碳汇增加11.34万t。遵义市农田碳投入达18.87万 t时,农田碳汇的投入产出最高,农田碳汇为331万t。农田碳汇的增加以农田管理投入20万t为界限,当农田管理投入碳小于20万t时,农田碳汇呈显著增加趋势,增加速度为10.44万t/万t,当农田管理碳投入大于20万t后,遵义农田碳汇没有显著增加趋势。一方面施用化肥后氮、磷、钾补充了农作物的营养,促进了农田碳汇的增加[24-26]。另一方面大量的化学肥料施用,超过农作物需求阈值,对其造成负作用[27]。这些措施和自然气候因素导致农田碳汇吸收的阶段性差异[28-29]。

由于贵州处于喀斯特区域,土壤瘠薄营养物质含量低,施用肥料弥补土壤营养不足,促进了农田碳汇的增加。因此,初期农田的碳汇随着碳投入的增加而增加。长期大量的施用化肥破坏土壤团聚体,影响土壤生物群落组成,造成农作物容易感病。由于喀斯特区域土壤吸附营养物质的能力弱,同时,遵义市的降水中短时期的强降水占比大,造成土壤中氮等营养流失,不利于当地农田农作物的生长固碳,造成农田环境污染并促进温室气体的排放。因此,出现后期农田碳投入的增加并不能促进农田的碳吸收增加。符合国内目前农业部门的农田减肥措施。

不同的农作物类型也是影响农田碳汇增加的重要因子。不同农作物的固碳能力有差异。随着我国经济水平和人们健康意识的提高对农作物产品的需求不同,这些外在因素是驱动农作物种植种类差异的重要原因。因此,水稻的碳汇贡献从建国初期的78.29%逐渐下降到后期的50.33%。小麦的贡献变幅为3.37%~8.28%,呈增加降低增加趋势,这可能受市场价格波动的影响。玉米的贡献较大,变幅为12.96%~20.46%,虽然政府出台了一系列相关政策和措施,但玉米和水稻相比需水量较少,在坡地等均可种植。因此,玉米对遵义市近60年的农田碳汇贡献较大,仅次于水稻。大豆和油料作物油菜的贡献相对较小,大豆在2.0%以下,油菜的贡献低于3.82%。烤烟对遵义市农田碳汇的贡献在1949—1979年不同时期的贡献均低于1%,在1980—1989和2000—2008年的贡献达3.40%左右,在1990—1999年的贡献为5.41%,该时期随着我国改革开放市场经济活跃,由于特殊的环境,云贵高原成为高品质烟叶生产重要基地,烤烟对遵义农田碳汇的贡献占比迅速增加。但是由于烤烟生产中产生的连作障碍,致使烤烟碳汇占农田碳汇的比例下降。

——贵州省遵义市绥阳县老年大学校歌

——遵义市春节联欢晚会