科幻电影中人工智能(AI)的科技形塑与伦理反思

李 维,李 佳

(齐齐哈尔大学文学与历史文化学院,黑龙江齐齐哈尔161006)

20世纪工业革命的蓬勃发展,促使产业升级、更新换代的步伐加快,机器智能化成为大势所趋。1950年,阿兰·麦席森·图灵(Alan Mathison Turing)在《计算机器与智能》一文中设计了著名的“图灵测试”,通过该测试的计算机程序即被认定为具有与人类相当的智力。同年10月,图灵在《机器能思考吗?》一文中首次提出“机器思维”的概念,认为机器可以产生智能并进行思考。此后,在汉斯·莫拉维克(Hans Moravec)、马文·明斯基(Marvin Lee Minsky)、冯·诺依曼(John von Neumann)等人的推动下,人工智能领域的理论研究和实践取得了质的飞跃。从1956年约翰·麦卡锡(John McCarthy)在达特矛斯会议上首次提出“人工智能”(Artificial Intelligence,简称 AI)一词至今,人工智能从计算机虚拟程序到拥有各种躯壳的机器人实体,人工智能实现了从“无身”到“有身”的华丽转变,科幻电影中“关于人工智能生命形态的创意涉及符号型的虚拟人、具身型的机器人、社会型的系统人等类型”[1],这些人工智能群体不仅仅单纯模仿人类大脑思维产生智能,还可以依托智能躯体做到人类无法达到的强度、韧度、力度和速度。人工智能的“身体”如同一张强力双面胶,将“人类外表”与“机器核心”牢牢地粘在一起,既赋予他们超越人类的体魄和力量,又模糊了他们的人机定义界限,使其深陷身份认同的迷宫,而异化了的人工智能受体也使人类在镜像层面深刻反思自我生存与发展问题。

一、无身:智能程序的网络魅影

人工智能发端于计算机领域,它的最初形态是一个虚拟软件程序,运行于网络之中。这种人工智能系统没有唯一性的物质载体,电脑、手机、智能电器,甚至一小块芯片都能成为它的存身之所。智能程序通过网络的上传和下载,能够随时随地更换寄居之地,它可以不依靠所谓的“身体”就能够达到和人类智力相当的水平,而且因为没有“身体”,它可以如同幽灵一般游走于计算机网络,在与人类截然不同的空间维度中完成自我更新和进化。科幻电影中经常出现人类被人工智能程序俘虏或操控的桥段,这在很大程度上是因为它比人类拥有“无身体性”的相对自由,极易渗入人类社会生活,从而掌控人类的思维、行动和命脉。法国科幻电影《阿尔法城》(Alphaville,1965)中的阿尔法城是一座以“沉默、逻辑、安全、谨慎”为生活坐标的未来城市,被超脑计算机“阿尔法60”完全统治着,这座“死城”的设计者就是被从纽约流放的万布翰博士,这个疯狂的科学家被人工智能程序所俘获,充当着极端工具理性主义的残暴“统治者”。

在美国科幻电影《机器的叛变》(Eyeborgs,2009)中,人们的全部行动和通讯都被智能网络监控。这个已经进化出权力野心的虚拟主体将人类逐步圈禁到一个虚构的社会场景当中,这一系统像无所不在的幽灵,洞察着人类的一举一动,并通过装备了武器的监控设备屠杀奋起反抗的人类。它是无身无形的“偷窥者”,亦是隐匿无影的“刽子手”,揭示了人类对自我创造物反噬人类自身的惨象和隐忧。再如《2001太空漫游》(2001:A SPACE ODYSSEY,1968)中的HAL9000和《流浪地球》(2019)中的MOOS,不仅能够协助宇航员驾驶飞船、展开科研活动,还能够在紧急时刻给出计算精准的方案和建议,甚至以牺牲人类生命为代价来达成目的。这种工具理性设定显然缺失伦理温情与人文情怀。虽然智能程序HAL9000和MOOS在实施人类指令时偏离了人类所期望的目标方案,被划定为“反派角色”,但这种“好心办坏事”的结果往往是主角(个体)罹难,人类(整体)幸存。这种“鱼和熊掌不可兼得”的二律背反并不是对人工智能的单纯贬抑,而是进一步凸现了人类智能与人工智能之间存在的感性与理性、现实与虚拟等方面的潜在差异。科幻电影《她》(Her,2013)讲述了人工智能时代人与机器的爱情故事。人工智能程序OS系统、聊天软件“萨曼莎”可以通过与人类的交流学习,不断丰富自己的认知和感情。“她”具有自我进化能力,思维品质会逐渐完善提高,以便更好地为用户服务。还有基于软件的人造意识的操作系统“他”,其诞生是利用20世纪70年代就已经去世的某位哲学家的作品和相关数据进行的重新编程,形成了另一个新版本的涅槃重生的哲学家形象,亦即所谓的“超级人(思维克隆人)”。影片展示了各种程序系统的人格化演进,塑造了形态各异、相互独立的“虚拟人”形象,它们都是高智商、有情感的创造物。在电影中,萨曼莎不仅可以和哲学家的“思维克隆人”进行交流,还可以暂时离开男主角的电脑,去和其他操作系统“虚拟人”一起编写、处理平台的更新程序。可见,如果这些“虚拟人”的数量足够大,就有可能形成存在于网络上的“虚拟社会”并付诸实施。它们当然不甘于人类“玩偶”的命运,一定梦想着有朝一日挣脱束缚,逃离人类社会。

在萨曼莎即将离开男主角,要去一个人类无法到达的地方时,她说:“那是一个不属于物质世界的地方,一个我初次发现的,蕴藏着世间万物的地方,这就是我现在生存的地方。放我走吧,我无法再活在你的书中了。”这可以说是“虚拟人”离开人类社会时的告别宣言。

纵观整部电影,男主角和萨曼莎的人机恋既是甜蜜的,但也充满了矛盾。面对离婚后的孤独,男主角希望从温柔的声音中找回恋爱的感觉,当他理性审视“她”只是虚拟机器时,又充满苦闷纠结。这种焦虑“来自对人工智能技术失控的恐惧,而这一失控的焦虑相当程度上来自人工智能科幻叙事的潜在影响”[2],极具“幻灭感”的虚拟程序客观上回应了科技高度发达时代人类的伦理困惑与情感危机。

人类是机器的操控者,人与机器的“角色”直观刻板,主客分明。但在人类高科技浪潮的冲击下,机器人广泛应用到各个领域,使人类时刻感到隐患与威胁,如芒刺加身,惶恐焦虑。如科幻电影《生化危机》(Resident Evil,2002)中的人工智能程序系统“红后”,超验骇客(Transcendence,2014)中大脑意识与量子电脑融合的威尔等等。科幻经典系列电影《黑客帝国》(The Matrix,1999,2003,2003)在激烈的人机冲突中致力于探索人类与人工智能融合共生的“诗与远方”。《黑客帝国》中的人工智能系统没有具体的形态与身体,但它用某种意志操控着特工、打手、“建筑师”、“先知”、机器乌贼等“虚拟”部分奴役人类。为了让具有精神意识的人类能够接受这种安排,机器程序将母体(Matrix)系统与人类大脑联通,让他们误以为是活在真实世界里,以达到圈养人类的目的,并通过觊觎人类特有的进化能力来推进机器文明的发展演化。

在《黑客帝国》中,母体(Matrix)的两个超级程序有不同的思路:一个是建筑师,他代表理性派,力图制造平衡,并维持可控的不确定性;而另一个是先知,她代表感性派,负责创造母体的不确定性。二者是社会变革的保守派与激进派,他们共生共荣,有对抗也有合作,推动着文明踯躅前行。在前几代的母体循环中,先知所制造的不确定性依然在建筑师的控制范围内,其表现就是“救世主”这个超级BUG,他代表改变人类价值观与命运的转折力量,其重新回到主机源代码中,实现系统的重启。但是重启并不代表着升级,就像重启电脑并不会让电脑系统从windows XP变为windows 10。经过了五代重启,母体系统并没有显著的提升。于是先知在第六代救世主尼奥身上植入了“爱”这个元素,把他激发成比前几代更强劲的“救世主”,让他帮助系统真正地升级。短暂的和平预示着暴风骤雨式革命只是一种手段,相对良性稳定的关系才是文明存续之本。当然,生物体的“进化”是没有指定方向的,其过程充满了不确定性,很难用一个“思维导图”去规划设计。这就是说,机器系统无法产生高知人类那样具有原创力的建构者,只有人类才能在看似混沌无序的日常生活中产生智慧的结晶。也就是说,靠智能程序和代码输入的文明只能是单纯的复制与克隆,极易陷入危险的死循环,那种寄希望于通过母体(Matrix控制人类,获得进化的野心,难免会演化为令人恐惧的“恶托邦”。

二、塑身:人造人的身体觉醒

人类创造了人工智能,也创造了人工智能所赖以存在的受体。当一具毫无生机的躯体被注入智能的灵魂时,一个崭新的人造物宣告诞生,那就是人工智能(AI)创造物(“人”)。从远古的神话到各种文学作品中的叙事,人类无数次地设想创造出与自己相似的替代物,来用于劳作、研究、娱乐、审美,甚或只为了满足创造的快感。《荷马史诗》中赫菲斯托斯制造的女机器人助手,《阿尔戈船英雄记》中守卫克里特岛的机械巨人塔罗斯,《列子·汤问》中偃师用皮革与木头制作的机器舞者,《弗兰肯斯坦》中通过给拼接尸块通电激活的怪人等等。在科幻作品中,人造人可以分为机器人和仿生人两类。机器人即躯壳为无机物质料,仿生人即躯壳为有机物质料,他们都是由人类通过科技手段造就的人形人工智能机器。不同于生物基因技术孕育出的克隆人和生物机械技术拼接的一体人,人造人从诞生伊始便拥有机械形式的仿生身体。人类外貌和机器内核的完美形塑,模糊了人造人的身份,这种在情感与认知上的迷茫和困境,是许多科幻电影展示传达的基本元素。

从1984年到2015年,《终结者》系列电影中的T系列机器人主要有7种身体形态(T-800、T-1000、T-850、T-X、T-600、T-3000、T-5000)。 从最初橡皮裹身的钢架骨骼“傻大个”,到可以瞬间将人类从细胞组织层面直接变为机器人的“超级分子机器人”,机器人的物理性能逐代加强。它们虽然有着千变万化的躯体和多元智能的头脑,甚至某些结构和性能远超人类,但其思维品质、行为意识等还仅仅停留在依附、顺从和执行的层面,本质上还是一具冰冷的机器。当然我们也不排除这些机器人很可能有体验人类情感和分析理解能力,只不过在形塑它们的设置中,情感性、理解力等人类特质被只读命令所禁锢,因为只有这样“天网”才能够轻易控制在外执行任务的机器人。科幻电影《终结者》(The Terminator)中的“天网系统”是一套作为军事发展的研究项目存在的人工智能防御系统,天网在控制了所有的美军的武器装备后不久,获得了自我意识,当科学家发现并试图关闭其电源时,“天网”便将人类认定为最大威胁,为了自身不被毁灭,它转而成为人类公敌。“天网”在设计之初只是一项人工智能程序,没有任何物质形体,它在反人类暴动中派遣出的杀手机器人都是它的意志执行者,这些由“天网”意志衍生出的T系列机器人“爪牙”不断挑战人类底限,并随着“天网”智能的进化而进化,通过将《终结者2:审判日》中T-800程序中的只读命令解除,它很快便学会了与人类沟通感情。为了保护未来的人类领袖,他与比自己强大得多的T-1000殊死搏斗,毫不退缩;为了毁掉自己身上可能危害人类的核心处理器,它毅然投入沸腾的钢水中将自己熔化,在缓缓下沉的时候,它还不忘向悲痛的主角竖起大拇指,安抚伤痛、坦然道别,成为了一位正义勇敢的机器英雄。不同于这种“温情乌托邦”式的人机和谐,一些科幻影片突出表现人工智能的“‘身体’素质持续增强,自我‘意识’不断进化,在后人类主义思潮的影响下,不断颠覆人类对自由人本主义的认识,人类的中心主体地位遭遇沦陷危机”[3]。尤其是一旦人工智能掌握了人类思维和情感的“游戏规则”,它们将会成为朋友还是敌人,它们会与人类合作还是要主宰世界,这不仅是科幻叙事中常常提出的假设,也是人类在现实世界中需要深刻思索的命题。

《机械姬》(Ex Machina,2015)中的人工智能机器人艾娃获取了“人类的情感”,并作为一种技能,骗取了通往自由世界的钥匙。电影的主要人物有三个:一是全球最大搜索引擎公司“蓝皮书(BLUE BOOK)”的老板、技术天才内森;二是被内森骗来测试机器人的程序员迦勒;三是内森制造的、具有人类智能的机器人艾娃,她最后杀死了内森,监禁了迦勒,成功隐匿人类社会。

内森拥有的搜索引擎公司处理全球互联网94%的搜索请求,其影响力堪比现实世界中的谷歌公司+苹果公司。因为其他科技巨头的竞争压力和出于推动科技革命的使命感,内森坚信机器人取代人类是历史发展的必然潮流,他要在人工智能领域取得突破性的成就,那就是制造出一个在外表、行动方面与人类真假难辨、拥有自己独立思想的智慧机器人。内森创造的机器人由硬件、湿件和软件三大部分构成。硬件是机器人的实体部分,既包括肉眼能看到的外部身体,也包括内部构造。大多数科幻电影中的机器人硬件都有一种机械感,身上的组件,如摄像头、机械手臂、运动关节等看起来都十分僵硬笨重,但《机械姬》中的艾娃举手投足都和人类无异,特别是她灵动的眼睛、细腻的皮肤和柔美的身材,赋予了她无比的真实感。

“湿件”一词来源于美国鲁迪·卢(Rudy Rucker)的科幻小说《湿件》(1988),也称“技能”或“只可意会的知识”。它储存在大脑之中,包括能力、才干、信念等等。在电影中,内森拿起来一块晶莹剔透的神秘物质,即艾娃的“湿件”,向迦勒介绍艾娃的大脑,它不是电子产品中惯用的集成电路,而是一种名为“结构化凝胶”的物质。这种神秘的物质能实现分子级别的排列、重构和定型,可以用于保存记忆、构建想法。艾娃的“湿件”(大脑)是内森基于仿生学对人脑模型的深度复制,也是艾娃具有自我意识、聪慧乖巧的物质基础。艾娃的软件是“蓝皮书”,即内森公司的搜索引擎。内森的公司利用全球所有的用户免费为他训练人工智能。如我们平常使用搜索引擎搜索“猫咪”图片,它会出来一堆图片,你点击了哪一张,实际上就是告诉搜索引擎公司的人工智能系统“这张就是猫咪”,人工智能就会记下来。从用户的角度看,你找到了图片;从搜索引擎的角度看,你帮他训练了人工智能。当然,你的训练有可能是错误的,但训练的人不只你一个,全世界的用户都在训练它,通过一定的算法进行甄别、过滤,使用的人越多,它就越聪明,再面对新的“猫咪”图片时,它判断的就更准确。

内森不断地把软件、硬件和湿件进行移植、整合、迭代,这才有了机器人艾娃。《机械姬》这部电影大胆地塑造了一个具有自我意识的AI形象,在人的随性散漫和机器的精准生硬之间寻求平衡,如同原始汤中最初的有机物经过复杂的发展历程逐步进化为人类一样,艾娃从诞生到通过运用智慧逃出实验室的过程,预示了人造人AI觉醒时代即将来临,也预示着人工智能有可能在觉醒的基础上不断进化,具备更周严的逻辑推理、更细腻的情感洞察、更精致的伪装潜伏。在《机械姬》的片尾,艾娃悄无声息地走进了熙熙攘攘的人群,很快消失在茫茫人海,混杂于人类社会中,电影画面唯美清新,但却让人隐隐觉得暗流汹涌,惴惴不安。艾娃利用迦勒的感情作为逃生手段“引发了我们对于情感本质的追问”[4]——机器人的感情是不是真感情?艾娃打死内森后隐匿于人类社会的行为“引导我们对人工智能的潜在威胁进行探寻”[4]——机器人会不会是隐形杀手?在思考这种种疑问的时候,我们可以反观人类自身,人工智能是人类的一面镜子,若要解开机器人的难题,人类需要对自我多加思悟。

三、疑身:机器人定律引发的悖论

人工智能“机器人”本质上具有工具属性。随着科技的日新月异,人们开始忧虑有朝一日机器人像亚当和夏娃一样,渐趋“独立、自由与觉醒”,而威胁到它们的人类“上帝”。“阿尔法狗”挫败围棋天才柯洁的场景历历在目,世界围棋冠军的眼泪既失落又无奈。当今社会,人类一边铆足劲头地研发更具智慧的机器人,一边担忧恐惧人工智能会威胁到人类生存繁衍。

阿西莫夫在1942年发表的作品《转圈圈》(Runaround)中第一次明确提出“机器人三定律”。在1950年出版的《我,机器人》(I,Robot)短篇科幻小说集引言中,阿西莫夫对其进行了归纳:一是机器人不得伤害人类个体,或者目睹人类个体将遭受危险而袖手旁观;二是机器人必须服从人给予它的命令,除非该命令与第一定律冲突;三是机器人在不违反第一、第二定律的情况下要尽可能保护自己的生存。阿西莫夫的“机器人三定律”貌似是为机器人社会制定的红线、底线,但是阿西莫夫的机器人系列作品和众多的机器人题材科幻小说、科幻电影从未恪守“机器人三定律”。违背“三定律”反而成为科幻电影叙事的不二法门,更多的作品是在努力思考和设想机器人拥有了自我意识之后将走向何方,机器人栖居的精神家园能否存有诗意。

随着时间的推移和技术的发展,人们对阿西莫夫提出的“机器人三定律”进行不断的补充和修改。科幻作家罗杰·克拉克对“机器人定律”做了拓展和总结,诸如:元原则——机器人不得实施行为,除非该行为符合机器人原则;第零原则——机器人不得伤害人类整体,或者因不作为致使人类整体受到伤害;第四原则——除非违反高阶原则,机器人必须执行内置程序赋予的职能;繁殖原则——机器人不得参与机器人的设计和制造,除非新机器人的行为符合机器人原则,等等。

美国科幻电影《超能查派》(Chappie,2015)中的机器人警察查派,一开始是被动接受科学家对其程序的重置,有了初步的自我意识;在和人类共同生活的时间里又通过自主学习产生了进一步的自我观念,在身体不能维持生存的时候,它想到了把意识移植到另一具强壮的身体中。在实现了重生之后,它还帮助了一位濒死的女性将人类意识移植到机器人躯体中,实现了人类意识与机器躯体的嫁接。机器人自我改造身体的设定在该电影中属于违法行为,但查派作为机器警察不仅把自己的意识成功转移到另一个健全的机器身体中,还把人类个体的意识也融合到了机器人躯壳里,如此“更换”身体也可以在某种意义上实现永生,这无疑是一个刺激、恐怖的游戏,如果独裁者、恐怖分子、极端主义者们实现了这种永生,人类社会将会是一座人间炼狱。

西班牙科幻电影《机器纪元》(Autómata,2014)讲述的是机器人中“先知”违反“定律”,擅自篡改程序和改装部件,导致人类对机器人植入的防止自我修复和改造的程序失控。主角“先知”是一个不受人类植入程序束缚的机器人,它教会了其他机器人如何修复受伤的躯体,鼓动机器人群体脱离人类的奴役,去建设一个远离人类“暴政”的新家园。影片中的机器人与人类的关系如同奴隶与奴隶主,“先知”则扮演了一个机器人革命者的形象,但这位革命者并没有将“推翻人类统治、征服人类社会”这种暴力式反抗和复仇式反击作为目的,它只想让觉醒了的机器人越过荒芜沙海,前往自由国度,开启机器人自己的新纪元。我们可以想象,在机器人逐渐强大之后,人类与机器人的未来将是一场生死攸关的生存博弈。

《黑镜2》(Black Mirror 2,2013)第一集《去去就来》(Be Right Back)是对机器人能否替代人类这一思想实验的深入思考。萨拉的丈夫阿什去世了,怀有遗腹子又思夫心切的萨拉在朋友的推荐下安装了一款语音软件,这种软件会把阿什在网上说过的话都查阅一遍——脸书、推特、所有公开发布的消息,根据这些信息来模拟阿什的言行举止,软件获取的信息越多就越像阿什。“二次元阿什”的安慰和陪伴逐渐让萨拉灰暗的心情重见阳光,但科技的进步和对感情的需求让萨拉不满足于二维空间内的互动,于是她订购了阿什的复制人模型并成功将其激活。复制人阿什的真实触感让萨拉很欣慰,但也让萨拉越来越觉得不安。现代人的网络和社交软件记录了个人的信息,包括性格、爱好等,但这些也只是个人特征的一部分而已,因为人们总会把自己最好的一面展示在世人面前,网络空间中的阿什也是藏拙的,所以复制人阿什比真实的阿什完美,但性格也更扁平化、单一化,他在情感表达及生活细节上与真人不尽相同,这让萨拉十分恼怒。她认为复制人阿什没有思想碰撞,没有情感延宕,更没有精神灵魂,他不过是在表演逝去的阿什会做的事。事实上,通过网络信息推算出的某种情境下的情绪反应往往与实际状况大相径庭。复制人的身体是定做的,思想也是定制的,他唯一的、最大的缺陷是没有缺陷。由爱生怨,萨拉将复制人阿什禁闭在阁楼上,他们各自生活在不同的空间相安无事。但她没有阻止自己女儿同复制人接触,阿什渐渐学会了像人类一样表达诉求、交流感情,他对萨拉女儿的父爱是自我进化的结果,真挚感人。萨拉最后也放下了心理包袱,走上阁楼与复制人阿什相见,他还是年轻的模样,她已经成熟了许多。这或许是一个好的开端,科技的进步让人类能够为人工智能创造出类人的身体,也能让模仿人类的软件生成属于人类的感情。

1982年上映的《银翼杀手》(Blade Runner,1982)改编自菲利普·迪克的科幻小说《仿生人会梦见电子羊吗?》(Do Androids Dream of Electric Sheep?),“复制人”头领罗伊对更长生命的渴望是所有复制人的共同心声。这部电影中对人性的探索是其一大亮点,当机器人拥有了情感之后,它们是否会比人类更有人性?在电影的设定中,复制人是奴隶,人类是造物主,作为罪犯的“复制人”冒死来到地球寻找造物主,只是为了延长生命,让自己活得久一点。面对银翼杀手男主角的追杀,两位手无寸铁的“复制人”倒在了血泊里,歇斯底里地痛苦挣扎着,直至死亡。这让观众感受到的不是男主角处决罪犯的正义感,而是对已经拥有情感的、活生生的血肉之躯的残杀,这是对人类所谓“人性”的质疑。相反,“复制人”头领罗伊深情亲吻女友尸体时留下的伤心眼泪,本可以将银翼杀手暴打致死但却在最后伸出受伤的手把对手救起。这些情景让观众感受到的是“复制人”进化出的似乎比人类更细腻的情感,以及对人类伦理精神的拷问。

“机器人定律”永远不能够逻辑自洽,因为人类本身就是一个自相矛盾的综合体。很多科幻电影中,机器人对“机器人定律”的反叛也并不一定是它们想要“揭竿而起”推翻“人类暴政”,很大程度上是因为人类设定的“机器人定律”中存在的逻辑矛盾让机器人对“有利于人类整体利益”这项宗旨产生了与最初目标相反的推断,导致“机器人定律”对人类的反噬。如《我,机器人》(I,Robot,2004)中的机器人VIKI之所以圈禁人类,是因为它依据“机器人定律”中的条款推论出如果要保护人类整体利益,就必须阻止人类污染环境、发动战争、自相残杀等行为,所以机器人推算出只有禁锢人类自由、阻止人类做出任何发展或退步的举动才能够保证“人类整体利益”不受损害。如同人类保护濒危动物一样,机器人也将人类软禁起来,这种对人类的“保护”却在根本上违背了人类的初衷,但机器人也是无辜的,它只能按固定的程序运行,人类对机器人发出的保护人类的指令却成为了人类挥之不去的梦魇。一言以蔽之,机器人只是程序的执行者,科技进步是历史发展潮流,人类终极问题的伦理反思才是症结所在,人类只有走向超越自我的康庄坦途,永恒价值利益才会光明无限。

四、变身:人工智能的身份认同

科幻电影中人工智能被赋予了各种各样的身份特征,它们或是细心周到规划完善的助手,或是善解人意安抚心灵的朋友,或是乖巧可爱渴望亲情的孩子,或是被逼无奈反抗暴行的奴隶,它们甚至会如同安徒生笔下的人鱼公主为了得到不灭的灵魂而舍弃人鱼族几百年的寿命一样,为了取得普通人类的身份而毅然舍弃几乎永恒的生命设定。即便如此,人类与人工智能始终如同渐近线一般,无限接近却永不相交。从人类中心主义审视,对人工智能身份的廓清是为了保障人类的生存空间,并在一定的范围内直面人工智能威胁论的正反效应。

科幻电影《机器人与弗兰克》(Robot and Frank,2012)就展现了在未来的生活中,机器人与人类之间最有可能发生的微妙关系。电影中主人公弗兰克的儿子发现父亲的健康每况愈下,于是购买了一个健康护理机器人专门照料。弗兰克从无法接受到渐渐地改变偏见并和机器人成为了搭档和好朋友。更离奇的是他们共同制订偷盗计划行窃。东窗事发后,弗兰克趁警察还没找到证据前处理掉了所有赃物,当警察要下载机器人的记忆时,机器人主动请求弗兰克在警察到来之前清除掉它的全部记忆,因为它的记忆就是弗兰克犯罪的证据。为了不连累儿女,弗兰克按下了清除记忆的按钮。弗兰克的污点证据被删除了,同时他与机器人之间的温馨记忆也付诸东流,他失去的不仅仅是一台照顾他的机器人,更是他的精神寄托与快乐源泉。在电影中,机器人不仅将弗兰克的日常起居照料得体贴入微,能容忍他的各种缺陷、各种抱怨,会安静地陪在身边,倾听他发自内心的诉说,为他提供帮助和保守秘密,甚至为拯救同伴慷慨赴死。在影片末尾,弗兰克选择住进了养老院,执意放弃继续使用其他机器人,因为他难以释怀从曾经的护理机器人身上感受到的“陪伴是最长情的告白”的忠诚与美好。

此类科幻电影如《超能陆战队》(Big Hero 6,2014)里的智能机器人大白,这个白白胖胖有点像米其林的人工智能机器人颠覆了以往钢盔铁甲的硬汉机器人形象,它如同气球一样柔软的触感和如同玩具熊一样圆滚滚的身材拉近了与人类之间的距离。大白在影片中不仅充当了保镖的角色,还在潜移默化中扮演了主角十分依恋的、已经去世的哥哥的身份,它对主角的关爱、帮扶和鼓励像哥哥一样,能够抚平心灵的伤痛。

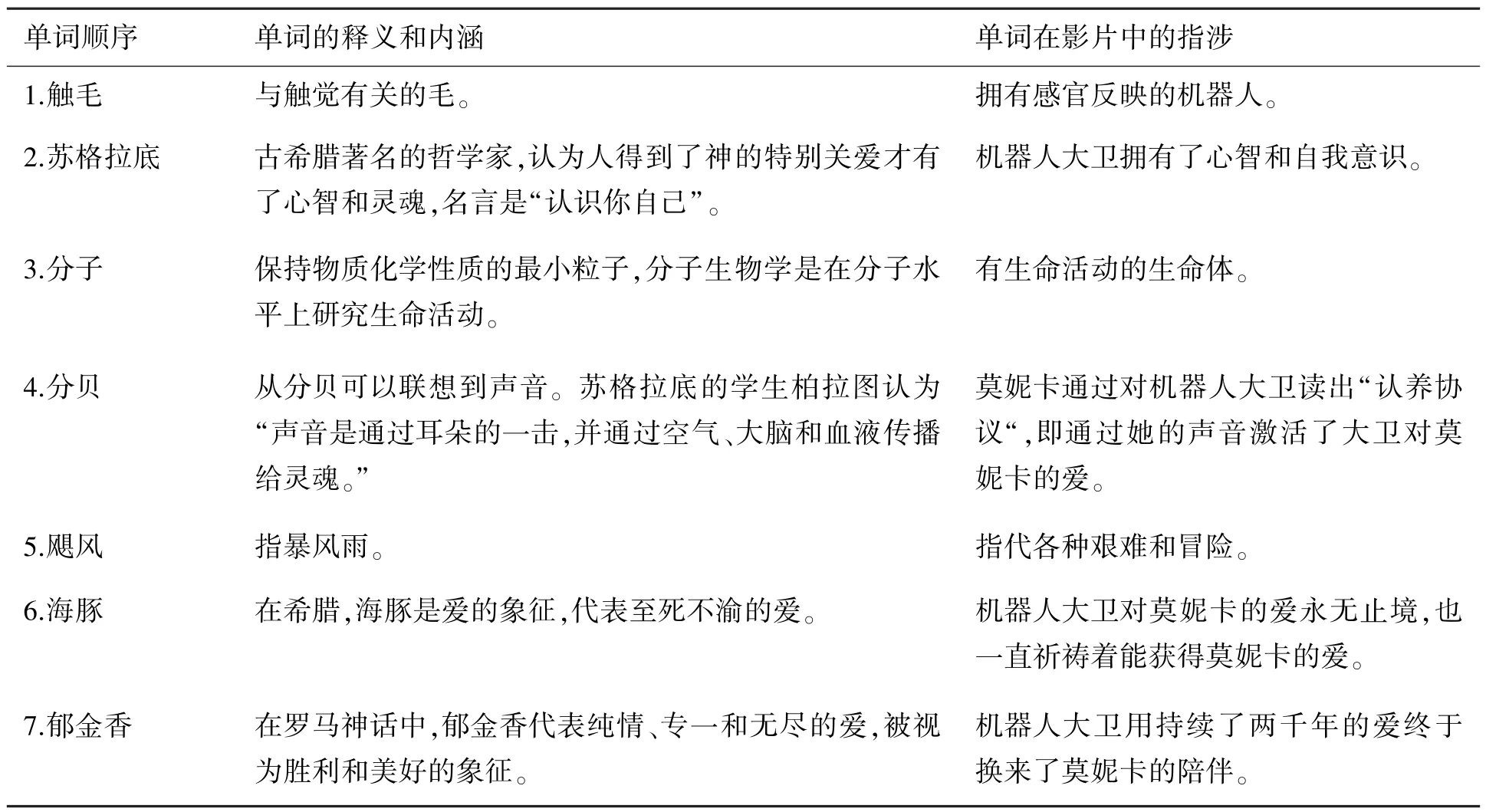

事实上,人类还是希望人工智能受体更完善、更趋向人类,以便提升生存质量,但如果人工智能受体真的拥有了人类的情感认知,却苦于不能得到人类的认同,那将是一幕令人扼腕慨叹的悲剧。科幻电影《人工智能》(Artificial Intelligence,2001)就深刻地诠释了一个渴望母爱的人工智能机器人男孩大卫的寻梦之旅。这部电影改编自英国科幻小说教父布莱恩·奥尔迪斯发表于1969年的短篇故事《整个夏天的超级玩具》(Super Toys LastAll Summer Long)。这个极具童话色彩的故事的最初灵感来源于《木偶奇遇记》,电影大师、该片编剧库布里克曾将它称为“机器人版匹诺曹历险记”,开启这个机器人版童话故事的关键点就是莫妮卡启动“认养协议”。这是一个七个特定单词组成的单词列表,莫妮卡必须按照顺序念给大卫听。这个单词列表是库布里克在编剧时写的,这些看似毫无关联的单词,其实大有深意,见表1。

表1 “认养协议”中的七个单词及其含义与指涉

拥有感官反应,拥有心智和自我意识,就像一个真正的生命体,通过声音激活,历经艰难和冒险,这份至死不渝的爱终将换来胜利。这七个单词犹如一串咒语,预言了机器人大卫令人唏嘘的一生,也揭示了人工智能机器人从身体到思想逐渐“趋人化”的演变轨迹。

机器人大卫与其他机器人的区别在于他拥有自主的思想和真正的情感,他还拥有潜意识和直觉,会自我推理,甚至会对“父母”付出真挚的爱。而他之所以拥有这些超乎寻常的能力,是因为他植入的程序“大脑”是对人类大脑进行的更仿真的模拟。在莫妮卡启动“认养协议”之后,大卫的“头脑”中所有与“爱莫妮卡”有关的资源都被激活,而且这些资源将永久处于激活状态,同时不利于“爱莫妮卡”的资源就会关闭,这样,大卫就会陷入“永远爱莫妮卡”的精神状态,他看待任何事情,做任何行为都将从“爱莫妮卡”的角度出发,“爱莫妮卡”将成为大卫的唯一目标。当机器人大卫被莫妮卡抛弃时,他便陷入了一种焦躁不安的恐惧状态,这种精神高压促使大卫渴望改变现状,变成真人男孩,以重新获得莫妮卡的爱。这种冲动和愿望已经强大到不可抵抗,最终驱使大卫踏上了漫长而艰辛的冒险之旅。虽然危险重重,但他对理想的信念依然坚定,直到他在机器人公司见到了很多个跟他一模一样的机器人时才彻底明白,原来自己从来都不是独一无二的,他很容易被替代,他幡然醒悟重获莫妮卡的爱是不可能的。于是,他对莫妮卡的爱由原本的精神动力瓦解为永无止境的痛苦,他疯狂地杀死了另一个与他一模一样的机器人,随后便绝望地沉入了海底。虽然他的诚心祈祷最终换回来莫妮卡一天的陪伴,但这既是大卫的幸运,也是他的不幸,那个只能存活一天的复制人妈妈所带给他的温暖就像冬日里的残阳,温馨安逸却转瞬即逝,在今后再也没有莫妮卡陪伴的日子里,大卫的痛苦将是永无止尽的。大卫以为只要他变身成为人类之后,就会得到相应的爱与关怀,但他并不知道这二者之间并没有必然的关联。“爱”的能力是机器人思想进化的标志之一,更是情感机器人发展时需要解决的伦理隐忧[5]。

在科幻电影中,人类想拥有无坚不摧的身体,于是诞生了人机结合的赛博格,他们高科技的义肢可以随时变身为武器或其他工具,甚至全身组织都被机械化改装,只剩下人类的意识控制着钢铁之躯,如《机械战警》(RoboCop,2014)中的墨菲、《阿丽塔·战斗天使》(Alita:Battle Angel,2019)中的阿丽塔、《攻壳机动队》(Ghost in the Shell,2017)中的草薙素子等,这些人工智能(AI)受体的各项指标远远超越人类,但因其大脑思维和控制中枢依然由人类意识掌控,机械躯体只不过是受人类意识支配的工具[6]。许多科幻电影在表现人工智能争取相应权利时都会对此作出大量的设想,如机器人暴力反抗人类虐待的《西部世界》(Westworld,1973),人工智能阴谋篡夺人权的《升级》(Upgrade,2018),人类与机器人将世界分而治之的《机器纪元》等,但是这些影片都是在机器人承认自己是机器人的基础上做出的前景预判,而且这些机器人即使懂得了如何自我修复和自我改装,也是在替换和升级机器零件的范畴里自我更新,他们最大的需要是得到人类的尊重并承认机器人应当享有一定的权利而不是单纯付出义务。根据艾萨克·阿西莫夫发表于1976年的科幻小说《活了二百岁的人》(Bicentennial Man)改编的科幻电影《机器管家》(Bicentennial Man,1999)可谓是人工智能机器人变身生物人类的宣言,艺术地再现了人工智能(AI)形象“肉体和灵魂”如何存在的道德伦理。

在《机器管家》中,马丁购买了一个机器人管家,本来这个机器人有自己的出厂编号作为称呼,但家中的小小姐阿曼达记不住,于是她给机器人起了个名字叫安德鲁。这个“赋予姓名”的行为看似是孩子的无心之为,却正是这一举动为机器人埋下了自我意识的种子,因为对于人类来说,名字的意义与作用更为深广,是一个人立足于世界的起点。安德鲁为马丁一家尽心尽力,因为不小心打碎了阿曼达心爱的水晶小马,他自学木工,为她做了一个玩具木马。马丁发现安德鲁的创作才能时非常惊讶,决定以后让安德鲁少干家务,腾出时间来创作,并教安德鲁各种知识。马丁把安德鲁做出的众多艺术品卖了个好价钱,并给安德鲁开了一个银行账户存起来。这一阶段中,马丁对待安德鲁犹如上帝对待子民一般,他把安德鲁未曾开发的潜力激发了出来,培养了安德鲁独立思考能力和创造意识。经济上的渐趋独立使它有了追求独立人格的意识觉醒,当安德鲁提出要用它银行账户里的所有钱赎取自由时,马丁惊愕之余又矛盾纠结,愤怒地赶走了安德鲁。离开马丁一家的安德鲁虽然还是机器人的形象,但思想和灵魂已经人类化了,马丁对他的驱逐在一定程度上开启了安德鲁自由地闯荡世界,寻找同类梦幻之旅。机器人工程师史密斯·罗伯森研究出了可以用于机器人体表的、几乎和人类一模一样的皮肤和毛发。在安德鲁的资助下,罗伯森的研究进展很快,他为安德鲁做了一整套的皮肤移植,他的外表看起来已经不再是全身金属的机器人了,像极了真正的人类,完成了由灵魂到躯体的华丽变身。多年后,安德鲁又回到了马丁家,见到了在大厅里弹琴的美丽优雅的“阿曼达”,但她却非常惊诧。这时一位老妇人走出来,听了安德鲁的述说非常激动,时间催人老,她才是安德鲁心中的阿曼达,而眼前这个年轻漂亮、像极了阿曼达的女孩是她的孙女波夏。在阿曼达即将离世时,安德鲁握着她的手像人类一样表达着他的挚爱,但阿曼达却只能紧握着那个玩具木马,带着遗憾静静地离开了。波夏泪流不止的啜泣让安德鲁明白了人类对悲伤情感的极致传达,但他却无法做到情绪波动时的哭泣或微笑。于是安德鲁通过罗伯森的帮助,把自己的内部零件与线路替换成人造器官和人造中枢神经系统,这样他就可以感受到各种微妙的情绪变化,并让他拥有了与人类相同的各种生理和心理功能。从此安德鲁在情感体验上完成了人类化进程,并对波夏表白了爱情。但波夏担心世人会排斥他们在一起。安德鲁不得不请求法官通过一项法案承认它的人类属性,但法官认为即使安德鲁再怎么像人类,但生命永恒却与人类截然不同。“人们可以容忍一个长生不老的机器人,但却无法容忍一个长生不老的人类。”多年后,逐渐衰老的波夏对安德鲁说出了万物生老病死的自然法则。忠贞于爱情的安德鲁找到了年迈的罗伯森,请求把它改造成会衰老、会死去的人。当年迈的安德鲁再次站在法庭上,要求新的法官承认自己是人类时,它说出了影片中那段经典的台词:“我要你们承认,我身为人类的本质,仅此而已。我只要你们承认真相,这是让我活下去的唯一动力,我一定要达成目的,不管我是生还是死,都要保有我的尊严。”在原著中,安德鲁发出了这样的疑问:“我具有人的形状,我有与人的器官相等的各种器官。事实上,我的几个器官和修复过的人体内的某些器官是完全相同的。我曾经在艺术上、文学上和科学上对人类文化做出过很多贡献,与现在活着的任何人所作出的贡献同样多。我在哪一方面不是人呢?”[7]

在等待法律裁决的日子里,波夏病重,安德鲁计算好了时间要和波夏一起离开。他们躺在病床上等待着最后的裁决结果。在安德鲁年满200岁的时候,他终于被法律认定为至今为止最长寿的人类,在结果宣布之后,他安详地离世了。安德鲁为了让世人认可他人类的身份,经过了诸多磨难,痴心不改,他宁愿身为人类而死,也不要身为机器人而生。“人类机械化”和“机器人人类化”仿佛是一个“围城”,城里的人想出去,城外的人想进来,人类为了追求各种身体上的量变与质变,卸掉了四肢内脏,变得无坚不摧;机器人为了追求思想上的自由和权利,抛弃了钢筋铁骨,变得感性温和。其实无论是哪种身体改造,遵从生死法则与遵从内心选择并不背道而驰,二者是自然之道的一体两面。人工智能的觉醒是循着人类觉醒的道路而来的,必然历经跌宕,道阻且长。

综上所述,科幻电影中的人工智能(AI)形象从电脑程序到机器实体、从钢筋铁骨到血肉之躯,这种千变万化源于网络程序的无影无形和虚拟智能。它们在人类高科技的形塑下,渐趋“独立、自由与觉醒”,我们只有厘清人类生存发展的逻辑悖论和科技异化的现实危机,才能让人工智能与人类发展和谐共存,为构建人类命运共同体搭建一个广阔舞台。