神经节细胞减少症的研究进展

潘治平 沈锋 徐烨 崔焌辉

肠神经支配障碍表现为肠神经系统的一系列畸形,包括肠神经元发育不良、先天性巨结肠(hirschsprung’s disease,HD)、神经节细胞减少症(hypoganglionosis,HG)和神经节细胞瘤病[1]。虽然类型不同,其组织病理学特征也有所不同,但主要临床表现相似,其中以慢性便秘或假性梗阻最为常见[2]。HG是一种独特且罕见的疾病,仅占所有先天性肠道神经系统疾病的3%~5%,相关文献报道较少[3]。因此,本文就HG的分类、诊断、鉴别诊断和治疗作一综述。

1 HG分类

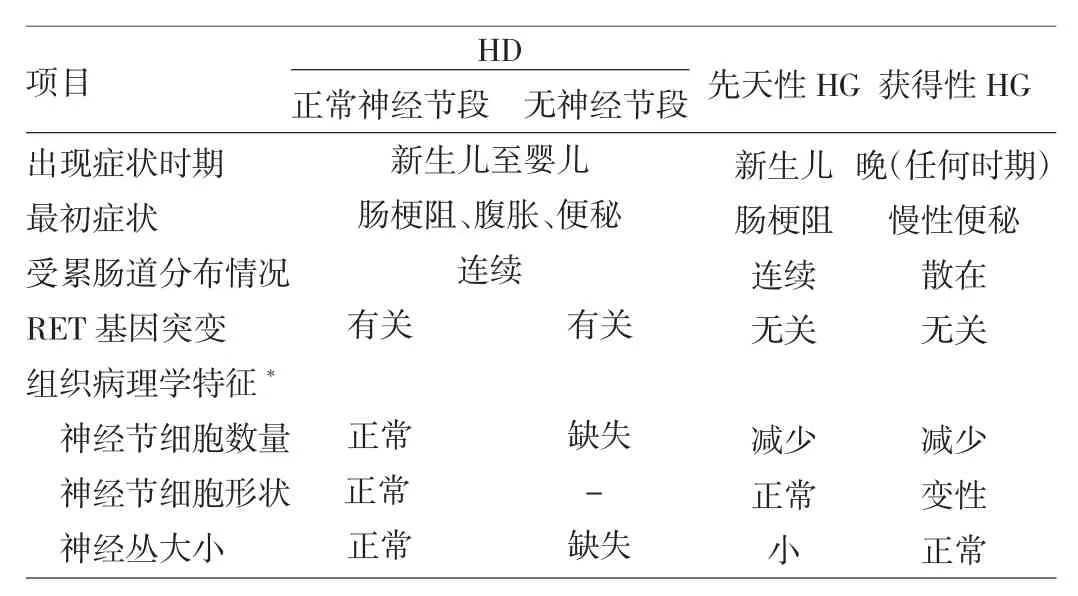

1.1 先天性与获得性 HD、先天性HG和获得性HG的临床及组织病理学特征不同,见表1[4-5]。

表1 HD、先天性HG和获得性HG的临床及组织病理学特征

先天性HG患者在出生时神经节细胞的数量和大小均较正常新生儿明显减小,随着时间的推移,神经节细胞有增大趋势,但数量并不增加,因此肠道运动障碍未能得到有效改善。该病常发生于新生儿期或婴儿期,临床表现与HD相关表现相似,两者区别在于先天性HG患者的直肠活检组织中存在神经节细胞。其中急慢性便秘、腹胀和小肠结肠炎是先天性HG公认的临床表现[6]。获得性HG非常罕见。日本一项10年(2001-2010年)调查中仅确诊了9例患者,仅占该研究中所有HG患者的2.5%[7]。这9例患者主要因顽固性便秘或假性梗阻选择手术后确诊,组织学表现为神经节细胞变性和胶质增生。

先天性HG与获得性HG患者的神经节细胞数量、奥厄巴赫氏神经丛大小均存在明显差异,而Hu C/D和CD56的免疫组化染色可用于诊断与区分。Yoshimaru等[5]研究发现,Hu C/D染色可用于测定获得性HG中神经节细胞数量、残留变性神经节细胞数量的变化;CD56染色可用于识别保留的奥厄巴赫氏神经丛,但在先天性HG中,其与肌层的边界很难确定。

目前关于先天性HG的病因尚不清楚。虽然它在临床及组织病理学特征上与HD相似,但其遗传因素、家族史的影响并不明显,因此无HD易感基因(如RET)突变的报道。Faussonepellegrini等[8]提出获得性HG的细胞结构重塑理论,认为炎症浸润引起的神经节细胞破坏会引起黏膜肌层和固有肌层的肥大反应,可能的病因包括缺血、病毒感染(包括EB病毒、巨细胞病毒或水痘带状疱疹病毒)、多发性硬化症、淀粉样变性、免疫球蛋白介导的自身免疫性疾病和晚期恶性肿瘤患者的副肿瘤综合征等。

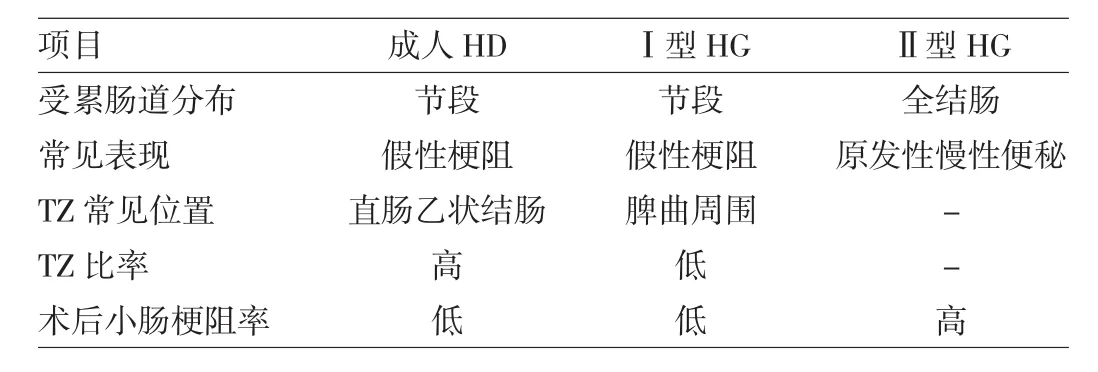

1.2 Ⅰ型(局灶型)与Ⅱ型(弥漫型) 根据结肠丛内神经节细胞的密度及分布不同,HG可分为2种亚型,即Ⅰ型(局灶型)和Ⅱ型(弥漫型)。成人HD、Ⅰ型HG和Ⅱ型HG的临床特征不同,见表2。

表2 成人HD、Ⅰ型HG和Ⅱ型HG的临床特征

Ⅰ型(局灶型)含有局灶性狭窄的过渡带(TZ),常发生于脾曲周围,可导致功能性肠梗阻。该区域内神经节细胞明显少于近端扩张结肠,提示这是主要的病理生理机制,而近端区域的变化可能是次要的[9]。此外,扩张和狭窄结肠部分之间的Cajal间质细胞(ICC)数量相似。临床病理学提示,包括遗传因素或炎症引起的早期致病过程,导致了具有稀少神经节细胞的狭窄区段。在慢性顽固性便秘的成人中,如果CT和钡灌肠成像显示近端结肠段明显扩张、伴有TZ和远端结肠段明显狭窄,提示应诊断为成人HG或HD。HG与HD患者的中位TZ比率分别为4和2,有明显差异;因此,较低的TZ比率有助于HG的诊断[10]。目前仅在韩国和日本患者中证实了Ⅰ型HG,在西方国家中未见报道。

Ⅱ型(弥漫型)不存在TZ,整个结肠的神经节细胞数量呈弥漫性减少,但明显高于Ⅰ型患者的狭窄节段,常见于原发性慢性便秘。因此,该型疾病被认为是慢性特发性便秘或由长期便秘伴泻药滥用所致退行性病变的一个可能原因。

2 诊断与鉴别诊断

HG最早由Tiffin等在1940年提出。过去对于HG的认识一直存在争议,国际上对HG的诊断标准也没有明确的定义。1990年,胃肠病理学会共识会议将HG归类为一种发育不良类型的失神经节细胞病,并建议至少进行3次全层肠道活检以评估疾病的特征:肌间神经丛中神经节细胞数量减少、肠黏膜中乙酰胆碱酯酶(AchE)活性降低和黏膜肌层肥大[11]。其他的组织学改变还包括出现未成熟神经节细胞、成熟神经节细胞体积和数目减少、奥厄巴赫氏神经丛胶质增生和神经纤维肥大、淋巴细胞性或嗜酸性神经节细胞炎等[12]。

HG的诊断只能通过全层肠道标本的组织病理学染色来确定。标本中AchE免疫组化染色显示AchE低活性或无活性,可作为诊断的依据[13]。Meier-Ruge等[14]使用AchE染色进行的形态学测量是HG诊断标准的基础之一,他们发现患者肠道标本中神经节细胞数仅为正常结肠的40%左右,平均神经节面积是正常的1/3,而神经节之间的距离加倍。关于HG的文献也报道了ICC密度的降低,其与神经节细胞变化一致,可通过ckit免疫组化染色的减少来确定[15]。ICC能够产生慢波活动,并通过协调抑制性和兴奋性信号在肠道控制中起中介作用,因此被认为是胃肠道的起搏器[16]。其他辅助标志物包括S-100染色、琥珀酸脱氢酶、乳酸脱氢酶、烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸-黄递酶、神经元PGP和抗神经元IgG,均有诊断价值[17]。

HD主要与内脏肌病相关的慢性假性肠梗阻(CIPO)进行鉴别诊断。HD是最常见的肠道神经支配障碍疾病,其特征在于直肠壁的黏膜下和肌间神经丛中先天性无神经节细胞,向近端可变延伸[18]。CIPO可能与肌肉收缩性相关的ACTG2基因突变有关,家族史往往阳性;固有肌层的病理学特征包括空泡化和纤维化,可见其他器官的功能紊乱[19]。

3 治疗

手术是HG患者最终的治疗方法[20]。对于先天性HG患者,若能先缓解症状,可在确诊以后进行治疗;若症状无改善,治疗的第一步是在新生儿期建立合适的造口,第二步是保持肠道功能,然后尽快给予肠内热量摄入,并成功从肠外营养转变为全肠内营养[21]。Watanabe等[22]研究发现,回肠远端造口易引起肠炎,从而导致后期治疗困难,因此建议选择在空肠部位建立造口。有研究表明,接受距离Treitz韧带50cm以内空肠造口的新生儿肠梗阻症状改善更明显,且可在术后1周内开始肠内喂养[23]。维持远端肠道功能是确保患者长期生存的关键因素,可避免不必要的大规模肠道切除和肠道细菌过度生长。在患儿3~6个月龄时将最初的空肠造口改为Bishop-Koop或Santulli式,能自动向远端肠道输送营养物质和共生制剂,有助于防止远端肠萎缩[24]。

为治疗儿童患者而发展的外科手术现已应用于成人,与在儿童中的应用效果无明显差异[25]。但由于相关病变的程度不同,获得性HG患者可能需要多次手术。牵引手术的原则是首先切除所有低神经节细胞肠段,然后吻合正常神经支配的肠道和肛管,以便提供长期的肠道控制。最常用的4种牵引手术是Swenson和Bill开发的直肠乙状结肠切除术、Duhamel开发的直肠后入路手术、Soave开发的直肠内手术、Reuben开发的深前结直肠吻合术。术后典型的并发症包括小肠结肠炎、慢性便秘、对残余部分再次手术等。临床上应根据受影响肠道的范围和疾病位置,及时调整治疗方案[26]。

4 小结

HG非常罕见,全层肠道活检和AChE染色是共识推荐的诊断工具。基于临床及组织病理学特征,HG有2种分类,即先天性与获得性、Ⅰ型(局灶型)与Ⅱ型(弥漫型)。治疗上,肠段切除和牵引手术是治疗HG的有效方案。先天性HG通常为新生儿期急诊患者,因此儿外科医师需要特别注意,建议首要治疗为空肠造口。对于有慢性便秘史的年轻患者,应高度警惕获得性HG,而肠镜、腹部CT等检查有助于诊断[27]。在我国,无论是外科医生还是病理科医生,对HG都缺乏足够了解,因此在临床上易漏诊。目前,关于HG的确切发病机制仍未明确,需要进一步研究以期找到最佳的应对方案。