长者机构专业人员生命教育课程设计及实施

汤丽娟,朱明霞,王思琛,黎 想,周嘉琪,陆嘉燕,伍慧儿

(澳门镜湖护理学院,澳门 519020)

2011年澳门65岁及以上人口比例为7.3%,预测2016年将达9.7%[1],然而实际上2016年该比例为9.8%[2],由此可见,澳门人口老龄化进程较预期快。人口老龄化速度加剧,对人力资源、社会福利、医疗卫生系统带来挑战[3]。为应对人口老龄化问题,2002年联合国提出“积极老龄化”概念,世界卫生组织随即提出“积极老龄化—政策框架”,以健康、参与和保障为三大理念支柱[4]。澳门政府以此为框架,在《澳门特别行政区养老保障机制及2016至2025年长者服务十年行动计划》中指出,澳门养老保障机制方针是“积极参与,跃动耆年”[5]。积极老龄化是为了提升长者的生活质量,而临终前的生活质量是重要内容之一。澳门养老保障机制其中一个策略是确保长者临终前有生活质量和生命尊严,与之对应的短期行动计划措施是在长者院舍开展善终服务,加强长者生命教育。

澳门长者生命教育服务的开展主要依赖于长者机构的社工等专业人员,他们在社区中开展生死教育、善终服务和善别辅导等工作,因此,他们的生命观对开展有关服务至关重要。专业人员只有接受生命教育,端正自身对生死的态度,树立正确的生命观,才能在日后的工作中成为指导者、协助者,才能为长者及其家人提供有效的服务。笔者所在团队专门为长者机构的专业人员设计生命教育课程并实施,以期为今后开设同类课程提供参考。

1 方法

1.1 课程对象

在澳门长者机构工作的专业人员,包括护士、社工、活动协调员等。

1.2 课程目的

(1)让学员了解生命的价值与意义,正确面对死亡,接受死亡,做好面对死亡的准备;(2)让学员学会死亡的处理,加深对哀伤辅导的认识,为成为生命教育指导者做准备;(3)让学员掌握生命教育活动策划技巧,为日后开展生命教育奠定基础;(4)让学员完成课程后策划一场生命教育活动,在实践中学习。

1.3 课程设置

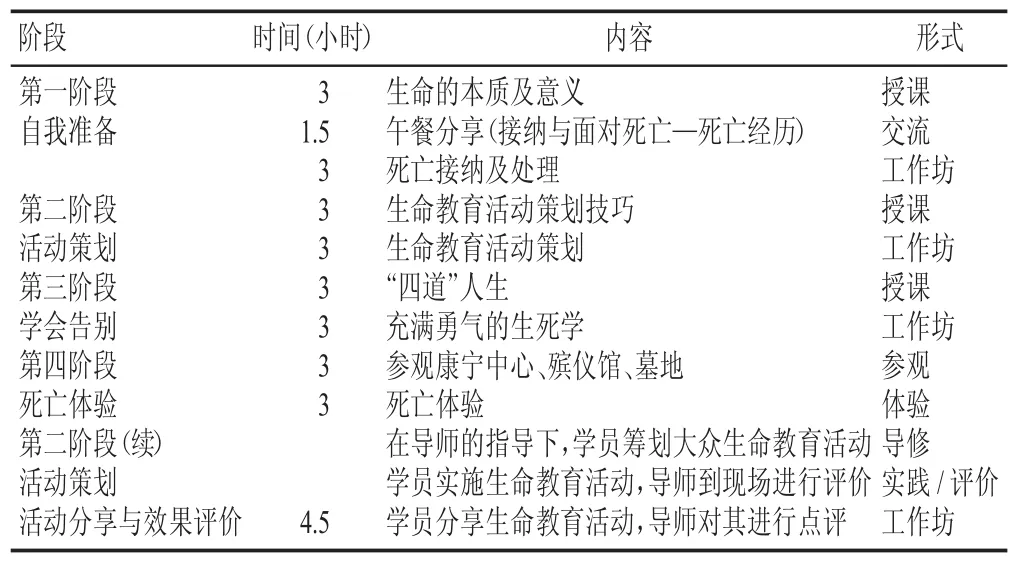

课程设置将授课、工作坊、实践活动相结合,通过上午理论授课、下午工作坊活动形式加深学员对理论的认识,加强导师与学员的互动。将上课集中培训、课下导师指导相结合,组织学员在课程结束时完成一场生命教育活动,在实践中学习。将实际考察与体验教育相结合,组织学员参观澳门善终服务中心及殡葬服务场所,进一步加强学员对澳门相关服务的认识,更好地开展生命教育。其后,安排学员进行死亡体验活动,让学员进行反思,加深对生与死的思考。

1.4 课程内容及安排

本课程共5天30小时,课程内容及安排见表1。

表1 生命教育课程内容及安排

第一阶段:讲授内容:(1)生命是什么?(2)怎样理解生命的意义?(3)何为第三种爱?(4)探讨死亡和临终的必要性(死亡轨迹)。(5)为什么探讨临终和死亡?(6)什么是好死或有尊严的死?工作坊活动内容:引导学员进行自我准备(回顾自己的生命故事,审视自己对死亡和失去的情绪反应,死亡处理过程),学会面对家属(为死者家属提供基本咨询服务)。

第二阶段:讲授内容:何为生命教育活动(确定主题、活动对象特点)?活动方式与沟通技能(活动方式选择原则、活动设计及沟通技巧);设计者组织方案和同事支持战略(团队成员、分工、参与者宣传等)。相应工作坊活动:确定主题及活动目的、可行性(内容、参与对象、宣传形式)、活动形式、流程(人数、时间、地点、参与条件),设计活动宣传海报,汇报分享设计的生命教育活动,展示宣传海报。

第三阶段:讨论何为临终关怀、何为死亡陪伴、怎样做好“四道”(道谢、道爱、道歉、道别)人生。工作坊活动:让学员体验失去(分享感受、表达爱与珍惜、结合自身经历做好“四道”人生、制作纪念卡),进行个案学习(怎样陪伴临终长者)。学生约10人一组,每次工作坊活动3组学生同时进行。

第四阶段:参观康宁中心(澳门为癌症末期患者提供住院式服务的舒缓治疗及善终服务场所)、殡仪馆以及墓地。康宁中心护士长向学生介绍服务详情;参观殡仪馆的遗体处理间时,殡仪馆经理及遗体处理师向学员做专业讲解;参观墓地主要让学员观察墓碑的墓志铭,教师引导学生进行讨论,以使学员在生命终点时能表达自己的最终心愿,与此同时了解其他往生长者的最终心愿。参观结束后,让学员进行死亡体验,模拟有关死亡的种种仪式,在体验中反思、感悟。

课程结束后,导师对学员进行进一步指导及现场评价,包括对每场活动组织、计划及内容形式等进行指导,并现场对活动进行评价。每组按指导6小时计算,其中4小时用于活动计划辅导,0.5小时用于活动准备指导,1小时用于活动观察,0.5小时用于活动后反馈。活动分享与效果评价是策划活动的学员分享自己负责的活动,然后由指导教师及其他教师进行评价,并提出建议,让其他学员从中学习。

1.5 效果评价

团队自行设计课程满意度调查问卷,包含12个条目和6个开放性问题。每个条目按“非常满意”“满意”“无意见”“不满意”“非常不满意”依次计 5、4、3、2、1分。问卷有课程安排与设计、导师授课情形、学习环境3个维度,每个维度4道题。使用SPSS 22.0统计软件进行分析。课程结束后对学员开展长者生命教育活动情况进行监测,并由导师评价。

2 结果

2.1 一般情况

参与本次课程的学员来自20个长者机构,共23人。其中5名学员为男性,7名为管理层。学员出席率达到80%,共策划并举办9场长者生命教育活动。有18名学员自愿填写课程满意度调查问卷。

2.2 课程满意度

课程结束后,学员对课程满意度评分为(51.00±5.73)分,课程安排与设计、导师授课情形、学习环境维度评分分别为(16.56±1.85)分、(17.17±2.26)分、(17.24±2.11)分。学生对“导师准备的工作坊内容”和“上课的学习设备(如课堂工作坊物品等)”满意度评分较高,分别为(4.39±0.61)分、(4.39±0.51)分;对“课时数安排”满意度评分最低,为(3.94±0.73)分。

2.3 问卷开放性问题总结

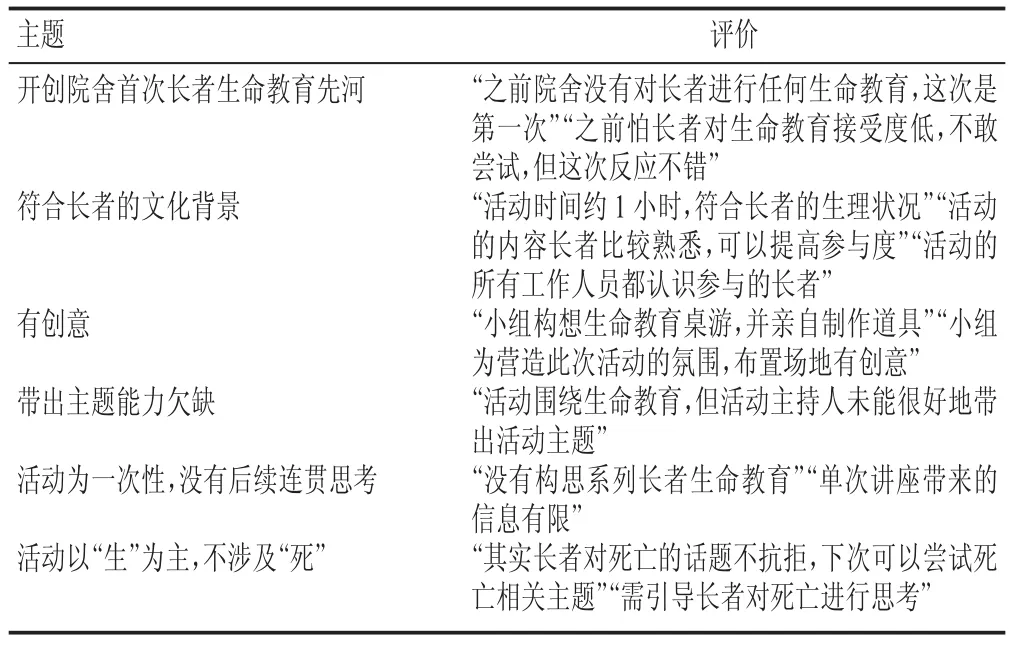

将问卷开放性问题的答案进行整理和归纳,结果见表2。

2.4 对学员生命教育活动的评价

将导师对学员策划的生命教育活动的评价进行整理,结果见表3。

表2 问卷开放性问题答案总结

表3 导师对学员生命教育活动的评价

3 讨论

3.1 课程设计应以满足学习者需要为前提,保障课程质量和实施效果

课程设计需考虑课程对象,根据课程对象的特点及课程目的进行课程设置、课程内容安排。我们在与相关利益者(政府部门及长者机构)进行沟通后,了解其对生命教育课程的需求,确定课程目的。大部分学员对本次课程特别是工作坊活动表示满意,认为课程符合期望,内容丰富,形式多元,如有类似课程会继续参与。

3.2 课程可为日后社区长者生命教育奠定基础

生命教育可增强养老院长者的生命意义感,改善其对死亡的态度[6]。有学者指出,老年大学的生命教育虽系统但受众少,而社区长者生命教育范围广但效果不理想[7]。本课程目标之一是学员策划一场生命教育活动,教师共指导9组学员在其工作的长者机构开展生命教育活动,大部分机构是首次举办这种活动。社区长者生命教育指导者经过系统学习培训后,可为日后社区长者生命教育奠定基础,提高生命教育效果。

3.3 死亡是长者生命教育的一个重要主题

引导长者正确理解、面对死亡,培养科学的生死观,是长者生命教育的重要内容之一[8-9]。长者机构专业人员对长者的生命教育必须包括这方面内容。然而长者机构专业人员的固有观念是华人长者对死亡比较忌讳,在生命教育中特意避开死亡相关议题。但事实上,长者死亡焦虑处于低水平[10]。作为高校教师,我们有责任将长者对于死亡的看法传达给长者机构专业人员,让其更了解长者的情况,以使长者生命教育顺利开展,更好地满足长者的需求。

4 结语

我们根据长者机构需求为专业人员设计的生命教育课程,有利于学员更好地了解长者对生命教育及死亡的看法,有利于学员在澳门社区更好地推动生死教育、善终服务和善别辅导工作。未来的课程设计可适当增加工作坊活动的比例,尝试更多形式的实践教学,为日后澳门社区长者生命教育奠定坚实基础。

——长者的期盼