刍议小学生数学阅读能力的培养

钟树

摘要:数学阅读能力是指,从文字、符号、图形等数学语言中提取有用的信息,并正确地将其转化为自身的知识,同时熟练地归纳总结、解决实际问题的能力。为培养小学生的阅读能力,可以采取成分断句与关键字凸显的方法,帮助学生更好地理解概念与性质;引导学生结合实践阅读《你知道吗》等相关材料;利用典型的非连续性文本,帮助学生掌握阅读技巧,学会迁移应用。

关键词:数学阅读连续性文本非连续性文本

对于阅读,目前比较普遍接受的定义是:阅读是一种从印的或写的语言符号中获得意义的心理过程;阅读是一种基本的智力技能,它是由一系列过程和行为构成的总和。阅读是日常生活和各门学科学习的基础,但不同领域对阅读的要求并不相同。生活中对阅读的要求是通俗易懂,能正确理解意思即可;文学中对阅读的要求则上升到遣词造句、情感表达的层面,不仅要读得“懂”,还要读得“美”;对于数学学科,“阅读”这个词也带有强烈的学科特点。

一、数学阅读的内涵

数学阅读是对数学材料的积极能动的信息加工过程,是一种包含认知、理解、吸收和应用的复杂的心智过程;是与文本的对话,是与作者的对话;是一种完整的心理活动过程,其中包括对数学语言的认识和理解,对新知识的同化和顺应,对各种阅读内容的思考和记忆等。

数学阅读中存在着对数学语言符号化、抽象性、逻辑性等特征的理解,需要不断假设、想象、证明。对于小学课堂教学而言,数学阅读除了挖掘数学符号、图表的意义,还要抽象出富有个人认知特点的“数学图式”。

二、数学阅读的特征

(一)数学阅读材料是由数学语言构成的

数学阅读材料不仅包含文字语言,还包含符号语言和图形语言,且这些数学语言具有简洁、抽象和准确的特点。也正因为如此,很多学生即便能看懂阅读材料,也不一定能解决问题。

(二)数学阅读中蕴含着思想方法

在本就抽象的数学语言中还蕴含着许多数学思想方法。学生需要通过数学阅读理解和掌握其中的思想方法,才能顺利解决问题。

(三)数学阅读着眼于问题解决

语文阅读通常需要学生理解作者的思想情感,并学习遣词造句;外语阅读通常需要学生掌握必要的词汇和搭配,并理解文章意思;数学阅读,往往更多地着眼于通过阅读解决问题,这也是数学阅读最核心的特征。

三、提升数学阅读能力的策略

数学阅读能力是指,从文字、符号、图形等数学语言中提取有用的信息,并正确地将其转化为自身的知识,同时熟练地归纳总结、解决实际问题的能力。

义务教育阶段,教材既是教师“教”的依据,也是学生“学”的根本。当下的教育教学环境中,尽管不同版本的教材在知识的呈现顺序以及编排方式上略有不同,但在知识内容上基本相同。不同版本的教材都是教材编写组的专家结合该学段学生的认知特点、知识水平和心理特征以及教育学理论反复斟酌的成果。言下之意,我们目前谈数学阅读能力或者说数学学习中阅读能力的培养,不但不能将教材“束之高阁”,反而要将教材作为“第一阵地”。

下面,以不同类型的阅读文本为例,讨论如何在小学课堂教学中有效提升学生的数学阅读能力。

(一)连续性文本:切准痛点,准确突破

1.概念与性质。

概念与性质是数学知识的“血脉”,沟通新旧知识,同时指导数学活动的开展。正确理解概念与性质是顺利解决问题的基础。而在实际教学中,我们发现,不少学生朗读概念与性质时,常常读得磕磕绊绊,断句也存在各种各样的错误。对此,教师可以采取成分断句与关键字凸显的方法,帮助学生更好地理解概念与性质,提升阅读能力。

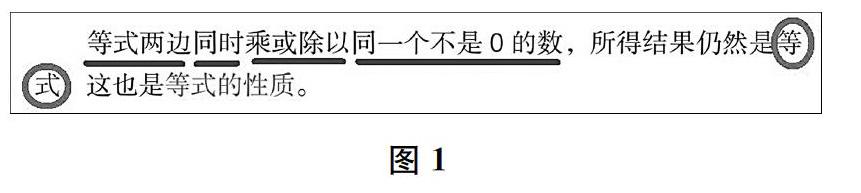

例如,苏教版小学数学五年级下册《简易方程》单元这样介绍“等式的性质”:“等式两边同时乘或除以同一个不是0的数,所得结果仍然是等式。这也是等式的性质。”

对于前半句话,教师可以引导学生用下划线标示成分,从而断句(如图1所示),以更好地理解这些相对抽象的意群组合在一起的实际意义。

对于后半句话,有的学生看到“结果”这个词,可能会条件反射地想到表示的是某个数或者某个量,从而产生理解偏差。这里,圈出“等式”这个关键词(如图1所示),可以提醒学生本句中的“结果”所指的并非通常意义上的某个数或者某个量,而是表示等式通过前面的数学变化之后仍然是等式,从而帮助学生深刻理解等式的性质。

2.相關材料。

不同版本的小学数学教材中都时常会有与某一部分教学内容相适应的阅读材料,通常包括数学史、数学知识介绍、生活常识运用和数学家的故事四种类型。这些阅读材料虽然篇幅短小、内容简单,却是承载教学内容的重要载体,也是传承数学文化的重要阵地。比如,从“铺地锦”的阅读中,学生可以感悟古代劳动人民的智慧,积累解决问题的经验;从“圆周率的故事”的阅读中,学生可以了解祖冲之对于圆周率发现的贡献,提升文化自信和民族自豪感……

而着眼于数学阅读能力提升这一目标,教师可引导学生结合实践阅读相关材料。

例如,苏教版小学数学四年级下册第79页的《你知道吗》介绍了三角形结构的稳定性。阅读时,教师可以先让学生说说三角形在生活中的运用,从中感受三角形结构的稳定性,再引导学生具体实践:制作一个三角形框架和一个平行四边形框架,分别用力拉动,来实际感受三角形结构的稳定性。这样,可有效提升学生的阅读能力、实践能力和运用数学知识解释生活中现象的能力。

(二)非连续性文本:利用典型,举一反三

连续性文本是由句子和段落构成的,一般论述性较强;非连续性文本会在句子、段落之间穿插图表等元素,一般概括性、归纳性较强,如情境图、统计表等。数学学科自身的特点,决定了其中大量存在非连续性文本。而在各类考试中,对非连续性文本阅读能力的考查要求也在逐渐提高。对此,教师应该利用典型的非连续性文本,帮助学生掌握相关的阅读技巧,学会迁移应用。

1.情境图。

小学生对于抽象的文字内容理解起来有时会比较吃力,而运用情境图可使数学知识相对直观地呈现给学生。教师应该带领学生分析典型的情境图,帮助学生掌握读图的技巧。

例如,苏教版小学数学二年级上册《表内除法》单元的例7(如图2所示)这道题目对于刚接触除法的低年级学生来说有一定的难度。为了帮助学生顺利解决问题,教材特意配了插图。首先,插图能帮助学生构建情境,直观地感受到打乒乓球究竟是怎样的游戏活动。其次,学生之前学过加法和乘法,这里的除法实际上就是把8平均分成4份,也可以看成是乘法的逆运用;插图的出现能帮助学生沟通乘法和除法的联系,直观地认识到4个2的和是8,8里面有4个2。最后,教师可以让学生说一说在图中看到了什么,获得了哪些重要的数学信息。通过前述环节,学生就能理解题目所表达的意思,掌握解决方法。

2.表格。

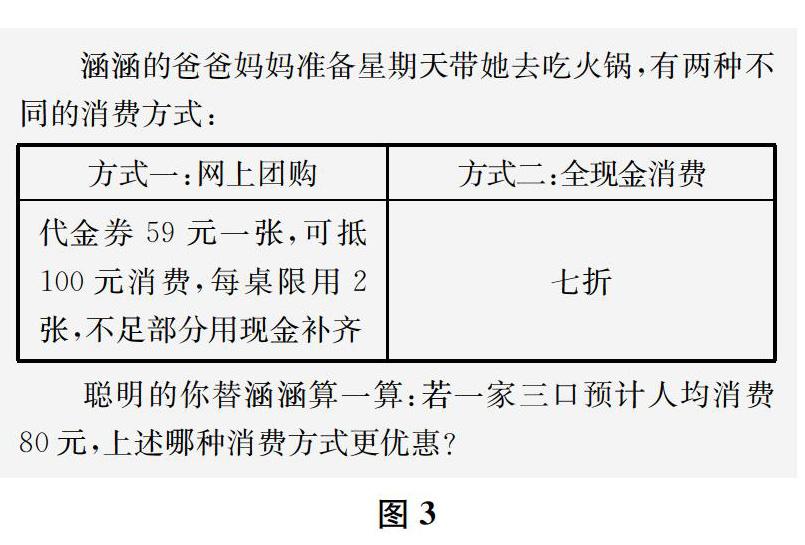

以图3中的表格为例,教师应该将重点放在帮助学生理解不同消费方式的内涵上——方式一和方式二究竟以怎样的形式优惠,并且让学生通过举例子的方式说一说自己的理解,以此来提升学生对于表格的阅读能力。

涵涵的爸爸妈妈准备星期天带她去吃火锅,有两种不同的消费方式:

方式一:网上团购方式二:全现金消费代金券59元一张,可抵100元消费,每桌限用2张,不足部分用现金补齐七折聪明的你替涵涵算一算:若一家三口预计人均消费80元,上述哪种消费方式更优惠?

3.告示。

还有一种常见的非连续性文本是告示。这类文本的普遍特点是信息量比较大。因此,如何准确筛选出有意义、有价值的信息对学生而言至关重要。

例如,图4中的问题考查学生对于分段信息的阅读和划分。教师应该引导学生通过阅读该文本明确:要先计算出超速多少,再去找对应的处罚标准。即让学生经历信息筛选的过程,从而提升数学阅读能力。

按照《中华人民共和国道路交通安全法》,超速处罚标准具体如下:

①超过规定时速10%以内,不罚款,扣3分;

②超过规定时速10%以上未达20%,罚款50元,扣3分;

③超过规定时速20%以上未达50%,罚款200元,扣3分;

……

某日,張叔叔以50 km/h的车速在一条公路上行驶,前方出现限速40 km/h的标志。如果张叔叔保持原速度继续行驶,他将受到怎样的处罚?(先计算,再判断)

数学阅读从本质上来讲是一种思维活动。学生数学阅读能力的培养,应定位于从思维层面理解材料所要表达的信息,包括但不限于数量之间的关系,各式概念与性质;正确分析图表以及领略数学之美等。

参考文献:

[1] 邵光华.关于重视数学阅读的再探讨[J].中学数学教学参考,1999(10).

[2] 祝锡炯.例谈小学高段数学文本阅读的有效指导[J].小学教学参考,2018(26).