再谈《春之祭》

——斯特拉文斯基的分层观、节拍的心理特征和非洲复合节奏①

[美]皮耶特·凡·顿·托恩 著

周 远 译 郭 新 校

斯特拉文斯基1911 年到1913 年间的芭蕾舞剧乐谱看上去非常复杂,但是今天看来并非像当初那样无法分析。②对于《春之祭》的乐队演奏员来说也是如此,长期困扰着他们的是如何恰当地把握住节奏和平衡这些方面。虽然当今的许多管弦乐队已经克服了这些难点,但他们演奏的《春之祭》听上去可能有些华丽有余而真实不足。参见Richard Taruskin:“Resisting The Rite”(2017), in The Rite of Spring at 100, ed.Severine Neff,Maureen Carr,and Gretchen Horlacher,Bloomington:Indiana University Press,pp.417-448.尽管某些部分的配器看上去还是那么复杂,但很多地方的和声和旋律语汇却是简单而连贯一致的。《春之祭》的和声基础是三和弦和属七(大小七)和弦,旋律为(0 2 3 5)多利亚四音列,但常常缺少小三度,使这个四音列减为(0 2 5)或(0 3 5)的三音组。(此文仍采用笔者[1987]文章中的音高记谱方式。)《春之祭》中的四音列旋律,无论是缺音的还是完整的,都是短小、碎片化,并且无终止感的,这便是斯特拉文斯基俄罗斯时期音乐风格的典型特征。这些旋律由于受限于音域和重复的处理方式,更接近民歌的表现特性。

在这些音乐语汇中还可以有更多的选择。《春之祭》中的三音和弦大部分是大三和弦,而属七和弦常用其第一转位并且限制在一个八度之内排列成(0 2 5 8)。也就是说,把和弦的根音、七音和五音倒过来读,纵向叠置在一起,表现为缺一音的多利亚四音列(0 2[3]5)。③在《春之祭》以及斯特拉文斯基俄罗斯时期的其他作品中,(0 2 3 5)四音列旋律以(0 2 3 5)6 8 9 11(0)的福特基本型表述方式,体现出八声音阶全音-半音或2-1交替排序的音级关系。凡·顿·托恩以及其与麦金尼斯的文章深入而广泛地探讨了这种2-1交替排序下行形式背后的原理(参见Pieter C.van den Toorn:Stravinsky and The Rite of Spring:The Begin⁃nings of a Musical Language, Berkeley: University of California Press, 1987, pp. 143-145; Pieter C. van den Toorn and John McGinness:Stravinsky and the Russian Period:Sound and Legacy of a Musical Idiom,Cambridge:Cambridge University Press,2012,pp.42-44)。采用这种下行方法的一个具体原因涉及主导性或中心性的问题。在《春之祭》以及俄罗斯时期的其他作品中,当从一个音块或片段进行到下一个音块或片段时,通常“上方”的音及其组合通过加倍、节拍加重和延长等手段占据主导地位。例如,在“春天的预兆”开始部分连同([C])和( G)一起,凭借数量上的优势占据主导地位(见谱1)。如果音高的数列排序是用来反映这种情况的,则在下行音阶(--C-)-A-G--E-()中,将 记为0,()记为(0 2 3 5)才是合乎逻辑的选择。在最近三篇关于《春之祭》的文章中,斯特拉文斯基的材料都采用了从上往下读的方法。蔡氏强调了排练号13 处(见谱1) 大调调号和“春天的预兆”和弦上下颠倒的特性。参见Daniel K.L.Chua:“Rioting with Stravinsky:A Particular Analysis of The Rite of Spring”,Music Analysis 26(1-2),2007,p.69.麦克唐纳试图将《春之祭》中各种结构的音程顺序与同样采用了下行表现形式的“时值模式”联系起来。参见Matthew McDonald:“Jeux de Nombres:Automated Rhythm in The Rite of Spring”,Journal of the American Musicological Soci⁃ety 63(3),2010,p.511.约瑟夫·施特劳斯用字母以下行的顺序标出《春之祭》以及斯特拉文斯基其他音乐中的(0 2 3 5)旋律,主要用来强调旋律与和声、上方与下方之间的对立关系。参见Joseph Straus:“Harmony and Voice Leading in the Music of Stravinsky”,Music Theory Spectrum 36(1),2014,pp.1-33.分配给低声部的纵向叠置的五度以及三和弦的字母则是上行的,这一点上,施特劳斯的研究与凡·顿·托恩(1987)、凡·顿·托恩和麦金尼斯(2012)的文章以及上文内容一致。(如谱1 的开始,在固定音区持续出现的和来自属七和弦G 以及“春天的预兆”中的固定音型。)④谱1、2、3 和4 的分析方法来源于凡·顿·托恩以及凡·顿·托恩和麦金尼斯的文章(Pieter C.van den Toorn:Stravinsky and The Rite of Spring:The Beginnings of a Musical Language,pp.143-145;Pieter C.van den Toorn and John McGinness:Stravin⁃sky and the Russian Period:Sound and Legacy of a Musical Idiom,pp.42-44)。正如谱1“春天的预兆”开始部分:第一组乐谱是从总谱中节选出来的(重要的片段与和弦),第二组乐谱包含了相关的(0,3,6,9)八声音阶元素,然后是一个主要由(0 2 3 5)四音组、三和弦和属七和弦构成的音乐语汇。【在(0,3,6,9)中,数字所表示的音高用逗号隔开,说明将数字的模进作为一个循环或移位的路径而区分开。换句话说,(0,3,6,9)不是作为一个四音列或减七和弦的特定语汇。】最后一行乐谱是可供参考的八声音阶和自然音阶,其符干和连线体现了上方乐谱中的一些关系。谱中垂直的虚线表示八声音阶与自然音阶的相互作用。八声音阶限制为三个不同的集合(或移位),分别标记为I、II和III,与凡·顿·托恩、塔鲁斯金、凡·顿·托恩和麦金尼斯文章中的一致(参见Pieter C.van den Toorn:Stravinsky and The Rite of Spring:The Beginnings of a Musical Language, pp. 143-144; Richard Taruskin: Stravinsky and the Russian Traditions: A Biography of the Works through Mavra,Berkeley:University of California Press,1996;Pieter C.van den Toorn and John McGinness:Stravinsky and the Russian Period:Sound and Legacy of a Musical Idiom,pp.42-43)。伯格、凡·顿·托恩和麦金尼斯的文章中有对八声音阶(音级集合为8-28)音程重复性和对称性的描述(参见Arthur Berger:“Problems of Pitch Organization in Stravinsky”, in Perspectives on Schoenberg and Stravinsky, ed. Benjamin Boretz and Edward T. Cone, New York: W.W. Norton, 1972, pp. 130-135; Pieter C.van den Toorn and John McGinness:Stravinsky and the Russian Period:Sound and Legacy of a Musical Idiom,pp.42-47)。多利亚四音列自身也是典型的密集排列,框架音是纯四度。《春之祭》中的旋律与和声就像其总的音高关系一样,用这种方式紧密地组织起来。

确实,可以很容易地想象出《春之祭》就是用这种方式创作出的,斯特拉文斯基本人后来也提到,这部作品在1911 年9 月至1912 年1 月初似乎一下子就完成了。⑤Igor Stravinsky:Expositions and Developments,Garden City,NY:Doubleday,1962b,pp.161-162.而且,全曲几乎都是在瑞士克莱伦斯一间像壁橱一样的小房间里,用一台弱音的立式钢琴创作出的。不过,也不能忽略作曲家早期的一些设想和在钢琴上即兴演奏出来的乐思。当斯特拉文斯基还在创作《火鸟》时,就产生了一个“异教仪式”的设想(“一个献祭少女跳舞至死”的“画面”浮现在他眼前)⑥Igor Stravinsky:Expositions and Developments,p.159.。这样,《春之祭》实际上在1910 年夏天就开始创作了(一些草稿现已遗失),但这个创作计划随即就被某种类似“音乐会小品”的创作所打断,这个“音乐会小品”后来成为了《彼得鲁什卡》的第二幕。⑦Igor Stravinsky:An Autobiography,New York:W.W.Norton,1962a,p.82.

谱1 节选自《春之祭》第一部分,分析性的缩谱

上文中所提到的音乐语汇是典型的八声音阶,有时是自然音阶或八声音阶与自然音阶的混合体,这里的自然音阶更多是调式的而不是调性的,通常以从D开始的音阶或多利亚调式的形式出现。⑧这些音乐语汇可以这样来表述:三和弦、属七和弦和相差小三度或三全音的(0 2 3 5)四音列,都是八声音阶的组成部分,也就是说,它们可以是自身的简单移位,也可以是在八声音阶内(0,3,6,9)的均分。与四度或五度有关的(0 2 3 5)四音列涉及到D调音阶。在与八声音阶的小三度和与三全音有关的四音列(0 2 3 5)的交汇点上,D 调音阶中与四度或五度有关的多利亚四音列,有时会延伸到D 调音阶的四、五度循环圈之外。但是,这些音组或音阶并没有什么特别的新东西。正如理查德·塔鲁斯金(Richard Taruskin)在不同场合多次详细描述过的那样,⑨Richard Taruskin:Stravinsky and the Russian Traditions:A Biography of the Works through Mavra,pp.272-306;Richard Ta⁃ruskin:“Catching Up with Rimsky-Korsakov”,Music Theory Spectrum 33(2),2011,pp.169-185.斯特拉文斯基的音乐语汇中有从他的指导教师里姆斯基-科萨科夫那里继承下来的成分。里姆斯基-科萨科夫的八声音阶无疑来源于李斯特作品中使用了八声音阶的段落,比如《浮士德交响曲》第三乐章的结束部分。

然而,斯特拉文斯基使用八声音阶的独特性在于,他将三和弦、属七和弦和八声音阶的子集——多利亚四音列纵向叠置起来。因此,在谱1 中G 叠置在EB 之上,而“春天的预兆”中的固定音型叠置在分解和弦E G B 和E G C 上;⑩相差半音的 G与E B以及固定音型与E G B是非八声性的 G来自八声音阶III,而E B和E G B来自八声音阶I。然而,在“献祭的舞蹈”开始和结束部分,相差半音的属七和弦与三和弦所构成的复合音响再次出现,这两个和弦也分别移位至D C A和,随后又移至A G E和(F);见谱7和谱8中对“献祭的舞蹈”最后四页的分析。凡·顿·托恩将排练号13处的低音E从E B、E G B和C E G中独立出来,因为E是这些用于伴奏的三和弦中最稳定的一个音(这三个和弦中唯一一个共同音,参见Pieter C. van den Toorn: Stravinsky and The Rite of Spring:The Beginnings of a Musical Language,pp.151,174)。因此,所形成的 G(E)结构缩减为,G,成为《春之祭》0-5,11的基础音响,见注释11。迪米特里·蒂莫什科(Dmitri Tymoczko)仅根据所出现的音符,就判断排练号13的部分为 和声小调。参见Dmitri Tymoczko:“Stravinsky and the Octatonic: A Reconsideration”, Music Theory Spectrum 24(1),2002,p.78.然而,这样的判断并不符合音乐实际,因为忽略了音乐结构中的三和弦因素 G在EB上的叠置以及这些因素作为一个整体的主导性或中心性的问题。蒂莫什科(2002)的大量连续和叠置的音阶可以与福特(1978)的音级集合相比较。从分析、感知、创作和历史的角度来看,这两种研究中的筛选、组合或拆分都明显与这首音乐不一致(或无关)。施特劳斯将排练号13处的结构对应他的“模式1”,指出低声部旋律中和E-B 这两个五度之间的半音关系。参见Joseph Straus:“Harmony and Voice Leading in the Music of Stravinsky”, Music Theory Spectrum 36(1),2014,pp.9-11.比较施特劳斯在排练号13 处的/E-B 双五度结构和上文及注释11 中提到的,E 或0-5,11基础音响,后者旨在“囊括”《春之祭》中非八声音阶和八声音阶的段落(施特劳斯的模式3[当出现大三和弦时]、模式6以及模式1),这样一来,其分析和理论的目的就与施特劳斯阐述的理论相悖。通常情况下,施特劳斯的概括性模式及其描述性分析与凡·顿·托恩及其与麦金尼斯的研究(参见Pieter C.van den Toorn:Stravinsky and The Rite of Spring:The Beginnings of a Musical Language; Pieter C. van den Toorn and John McGinness: Stravinsky and the Russian Period: Sound and Legacy of a Musical Idiom)在很大程度上是相交的。又例如,在谱2 中“劫持的仪式”开始的地方,A 为最低音的D 调音阶旋律叠置在EDB G 和C E G 上。(谱2 中的三和弦结构来源于排练号15 中固定音型在三连音C E G 上的叠置。)斯特拉文斯基独特的做法,即从旋律、乐器和节奏的相互影响中获得惊人的不协和音响效果,开启了一个新的创作领域,这点可以作为他鲜明的标志。⑪Richard Taruskin: Stravinsky and the Russian Traditions: A Biography of the Works through Mavra, p. 407; Richard Taruskin:“Catching Up with Rimsky-Korsakov”,p.176.塔鲁斯金曾多次指出,里姆斯基-科萨科夫晚期的手稿中可能有斯特拉文斯基三和弦叠置方法的先例。在里姆斯基-科萨科夫一部未完成的歌剧手稿中(写于1908 年,即里姆斯基-科萨科夫去世的那一年),多个小节表现出相差三全音的两个三和弦(B 和F A C)叠置起来的特点。正如塔鲁斯金所强调的,把这些特定语汇叠置起来的想法,以及八声音阶三和弦和(0 2 3 5)四音列的使用,很可能在斯特拉文斯基的老师那一代就出现了。然而,令人吃惊的是,距离里姆斯基-科萨科夫晚期的手稿只有短短几年,《春之祭》便取得如此大的进步。当这种叠置的手法与错位、并列以及最重要的分层方法相结合时,就有了完全不同的性质。不只是八声音阶三和弦,所有重复、分层的元素都叠置在一起。这种手法也就成为一个新的、整体化的手段。

从概念上说,正是因为大量使用八声音阶,才造成《春之祭》中不协和的刺耳音响,这是显而易见的,因为包含纯四度或三全音的大七度音程长时间持续而不解决(同样,还是从上往下读)。⑫这个八声音阶结构的音级顺序为0-5, 11,其中0-5 表示“上方的”(0 2 3 5)四音列,数字11 表示“下方的”大七度。在谱1、2、3 和4 的最后一行中,给读者提供了一些可参考的八声音阶,并按照0-5,11 的纵向音程跨度括在一起。有趣的是,在后面的“赞美被选中者”和“献祭的舞蹈”中,0-5, 11 的音程跨度从之前三和弦和四音列的叠置中分离出来,成为一个独立的音响、一个单独的八声音阶语汇。之后,也可以用数字6 代替5,这样,“上方的”三全音便取代了纯四度。关于0-5, 11 纵向跨度在《春之祭》中的作用,可参见凡·顿·托恩和塔鲁斯金的研究(Pieter C. van den Toorn: Stravinsky and The Rite of Spring: The Beginnings of a Musical Language, pp. 145-174; Richard Taruskin: Stravinsky and the Russian Traditions: A Biography of the Works through Mavra, pp. 939-965);塔鲁斯金将此跨度视为《春之祭》的“和弦来源”和“全曲的统一因素”(见注释9)。施特劳斯认为0-5,11 是模式1、3(大三和弦)和6 双五度结构的一部分。参见Joseph Straus:“Harmony and Voice Leading in the Music of Stravinsky”, pp. 1-33.显然,《春之祭》中有大量施特劳斯模式3 和6 中的三和弦以及(0 2 3 5)四音列。见谱3 和谱4 分析部分中与模式6 有关的、相差三全音的(0 2 3 5)四音列。关键是,在施特劳斯看来,他对斯特拉文斯基和声中双五度性质的观点,包含了旋律与和声这两个对立因素叠置的概念。重要的是,在《春之祭》的第一部分和第二部分大部,不协和的七度音程都出现在旋律片段之间,而不是在旋律片段内部;因此,在谱1 中,从上方的到下方的E;在谱3中,从上方的G 下行到包含相差三全音的两个四音列G F E D 和,上方从G 开始的四音列是从D 自然音阶中截取的,而下方的则不是;再如谱4,“原始的祭祀舞”中也是用了相同方式排列的四音列。如果单独来看这些段落中的片段,大多数是自然音阶,甚至是很古老的类型。正如皮埃尔·布列兹(Pierre Boulez)几年前所说的那样,《春之祭》的典型特征是在“纵向半音化”的情况下还保持了“横向自然音化”。⑬Pierre Boulez:Stocktakings from an Apprenticeship,trans.Stephen Walsh,New York:Oxford University Press,1991.但是这种对《春之祭》的描述忽视了音高关系上的重要细节,即在八声音阶和自然音阶的音组中都有共享的多利亚四音列,由于这种共享的四音列可以相互转换,从而起到了连接的作用。

谱2 《春之祭》“劫持的仪式”开始部分

斯特拉文斯基纵向叠置的和弦结构,包含三和弦、属七和弦和由八声音阶的简单移位或在均分为(0,3,6,9)的基础上构成的多利亚四音列。正像亚瑟·伯格(Arthur Berger)几年前所讲,这些和弦结构并没有消除纵向叠置的合成性质,也没有改变使各种因素融为平等而独立的整体和使其呈现某种对立关系的能力。⑭Arthur Berger:“Problems of Pitch Organization in Stravinsky”,p.133.反过来说也一样,即结构的复合性质不受其组成成分合并或融为一个独立音响感觉的影响。见谱2中( G)在(C E G)上的叠置;在“劫持的仪式”后续段落中,这个结构通过移位和频繁的重复变成了一个特定语汇,与其内含的用0-5,11 纵向跨度所表示的E-B,E 有着差不多一样的形式,见注释11。正如著名的“彼得鲁什

卡和弦”建立在相差三全音的两个三和弦上一样,作曲家(即钢琴家)的左右手代表着一个结构整体的上下组成部分,能够在表现三和弦和(0 2 3 5)四音列对立的状态中起到重要作用。这使人回想起,斯特拉文斯基用钢琴谱曲时,不仅喜欢在实际音响中检验各种效果,还喜欢在即兴演奏中有意外的发现。他曾在1935 年的自传中写道:“不要轻视手指,它们是灵感的来源,特别是在演奏乐器时,常常可以迸发出一些下意识的乐思,而这些乐思可能从来都不会在生活中出现。”⑮Igor Stravinsky:An Autobiography,p.31.施特劳斯探讨了该作曲家将钢琴当作创作工具来制造内部对立的复合音响(或者说“复合和弦”)。参见Joseph Straus:“Harmony and Voice Leading in the Music of Stravinsky”,p.9.斯特拉文斯基在这方面的习惯可以和他十年的老对手——住在洛杉矶另一端的阿诺尔德·勋伯格相比。在1944年7月29日的一封信中,勋伯格强烈建议:“真正的作曲家不是先弹钢琴再记下所弹内容,而是在脑海中、在想象中构思他的想法、他的整个音乐,不需要用到乐器。”参见Arnold Schoenberg:Arnold Schoenberg Letters,ed.Edward Stein,trans.Eithne Wilkins and Ernst Kaiser,New York:St.Martin’s Press,1965,p.218.

谱3 《春之祭》“敌对部落的仪式”分层中的主要片段

谱4 “祖先的仪式”中的分层,排练号134和138

假设《春之祭》中的纵向叠置及其内部构成因素对立的性质形成了听众对音乐的整体听觉体验,那么斯特拉文斯基的总谱中随处都体现出这种关联。例如,在排练号第37+2(小节)的位置,小号声部的和圆号声部的(C E G)这两个纵向叠置的音响,以其所在音区和所用乐器的不同而区分开(见谱2)。这两个音响在“春天的预兆”开始部分也一直分为不同的织体层,用不同的乐器演奏。正因如此,听众更容易分辨出各层的音响。⑯克鲁汉斯尔用“彼得鲁什卡”和弦实验的结果有些模棱两可(参见Carol L.Krumhansl:Cognitive Foundations of Musical Pitch,New York:Oxford University Press,1990,pp.226-239),在限定的条件下,听众听到的是两个独立音响的碰撞,还是单个的八声音阶音响,这可能是个未知数。但肯定会有听众在某个瞬间听出斯特拉文斯基的“和弦”形式不止一种;他们会听到相差三全音的两个三和弦和C E G 之间模糊、冲突的性质。在斯特拉文斯基的乐谱上,这两个三和弦时而叠置,时而分开,时而又以琶音的形式使以半音倾向过渡到G(或者分别作为B、D、G的倾向音);见注释13。阿伽乌对于《春之祭》和斯特拉文斯基其他作品中对称的(0,3,6,9)、八声音阶三和弦及其叠置进入日常听觉体验的可能性持怀疑态度。参见Kofi Agawu:“Taruskin’s Problem(s)”,Music Theory Spectrum 33(2),2011,pp.187-189.但阿伽乌本人也承认,听力是一件复杂的事情。外行(甚至是专业人士)无能力识别或以音乐理论术语明确定义上文所提到的斯特拉文斯基现象,因此没有理由相信这些现象不会以某种方式影响听众的想象。正如肯德尔·沃尔顿(Kend⁃all Walton)许多年前所说的,许多理论和分析很可能是对普通听众在潜意识或无意识下听到内容的规范。此外,分析和聆听就像是一枚硬币的两面。“注意”一种显露的关系,“感知(这种关系)并认可别人对它的感知”,对于音乐鉴赏或“审美趣味的满足”有深远的影响。参见Kendall L.Walton:“Understanding Humor and Understanding Music”,Journal of Musicology 11(1),1993,p.42.卡尔·达尔豪斯(Carl Dahlhaus)在不久前思考了这个问题,“直接性(immediacy,美学上的概念)对自己一无所知”。他认为,重要的是“第二直接性”(second immediacy),无论这个术语多么不正式,都是以反思为前提的(参见Carl Dahlhaus:Esthetics of Music,trans.William W.Austin,Cambridge:Cambridge University Press,1982)。达尔豪斯的“第二直接性”包含了爱德华·科恩(Edward Cone)的第二和第三种解读法(Second and Third Readings),第二种主要由分析和对“静态艺术品”的凝视组成,第三种则是通过反思而获得的更加生动的体验。参见Edward T.Cone:“Three Ways of Reading a Detective Story—or a Brahms Intermezzo”, Georgia Review 31 (3), 1977, pp. 79-81.米尔顿·巴比特试图消除他的学生对十二音体系日渐增长的疑虑,让他们能够在实际中“听到这些不同的音”。“这不是听力的问题,”巴比特强调,“从概念上讲,这是你用音乐思维的思考方式上的问题。”(参见Milton Babbitt:Words about Music,ed.Stephen Dembski and Joseph N.Straus,Madison:University of Wisconsin Press,1987,p.23.)在《春之祭》中,由三和弦、七和弦和(0 2 3 5)四音列碰撞在一起的结构,就是斯特拉文斯基在其近期音乐作品中逐一尝试使用过的音响。听众震惊地发现,伴随着层叠技术听觉体验而来的,是其中的音乐语汇有一种古老而熟悉的感觉。(如果认为,《春之祭》在上述方面是“前卫的”音乐,那么由打乱的节拍所带来类似痉挛的效果也就是“前卫的”,关于节拍会在后面的章节重点阐述。)

同时,三和弦的碰撞破坏了和声的意义,使得调性框架内的每个因素都可能具有独立运动的感觉。正如布列兹所描述的那样,斯特拉文斯基材料的多层叠置是静态的“凝结物”,实际上失去了向前发展的感觉。⑰Pierre Boulez:Stocktakings from an Apprenticeship,p.57.斯特拉文斯基也追随西奥多·阿多诺(Theodor Adorno)的理论,提出了“音乐对音乐”,他试图违反音乐中所固有的“序进”。“作为时间艺术”,阿多诺解释道:

音乐是持续流动的音响,因而就像时间本身一样不可逆转。音乐从一开始就要不间断地持续下去,变化和发展。我们可以想象一种音乐上的超越,即在任何一个既定的瞬间,音乐已经转化为与开始完全不同的另一种形态,而这完全不受外力的影响。这是由音乐本质决定的,是不能否认的。⑱Theodor W.Adorno:Quasi una Fantasia:Essays on Modern Music,trans.Rodney Livingstone,London:Verso,1998,p.151.

在1913 年的时候,听众对于八声音阶语汇、织体多层叠置、不协和音和静止状态的组合还是很陌生的,这类做法也没有出现在斯特拉文斯基同辈人的创作中。例如,在勋伯格“调性扩展”的作品中,或者在新维也纳乐派自由运用不协和音的音乐中,并没有发现上述这些因素结合的音响。⑲这并不是要忽略勋伯格音乐中八声音阶片段的存在。在他《小夜曲》(1924)的“舞蹈场景”(Tanzscene)中,相差三全音的两个三和弦G B D 和 F 在兰德勒舞曲部分叠置在一起;这两个三和弦是八声音阶的子集6-30,即“彼得鲁什卡”和弦的六音列。也许并非巧合,《小夜曲》是斯特拉文斯基最喜欢的勋伯格作品之一;作品中对曼陀林的使用启发了斯特拉文斯基在《阿贡》(1953-1957)中用上这件乐器。斯特拉文斯基认为,《小夜曲》(开始的进行曲)所表现出的精神和他自己的作品“士兵的故事”中的精神相似;2013 年7 月,斯特拉文斯基与罗伯特·克拉夫特(Robert Craft)私下交流了这个问题。新维也纳乐派从传统思维发展出来的无调性和序列作品,大部分与《春之祭》没有什么关系。正如我们所看到的,“春天的预兆”排练号13中大量使用的大七和弦,置于独立的、重复性的片段之间(见谱1)。这种不协和的音响不是来源于李斯特或瓦格纳音乐中的半音变化和弦,它就是用三和弦、属七和弦和多利亚四音列叠置起来构成的,这种音响大部分直接继承了里姆斯基-科萨科夫的八声音阶语汇。

此外,勋伯格所称的展开性变奏,即与勃拉姆斯和古典主义风格音乐有更紧密联系的动机发展过程,与斯特拉文斯基音响的联系就更少了。在展开性变奏中,改变动机的特性是思维过度延伸的一种表现形式。⑳勋伯格认为:“主调音乐可以说是展开性变奏风格的。这意味着,由基本动机变奏所生成的连续动机形式,就是一种展开。”(参见Arnold Schoenberg: Fundamentals of Musical Composition, ed. Gerald Strang and Leonard Stein, London: Faber and Faber,1967,p.8.)勋伯格的术语“展开性变奏”所包含的思想,是理解古典风格的基础;可参见达尔豪斯以及弗里希的研究(Carl Dahlhaus: Between Romanticism and Modernism, trans. Mary Whittall, Berkeley: University of California Press, 1980, pp. 40-52; Walter Frisch: Brahms and the Principle of Developing Variation, Berkeley: University of California Press,1983)。恰恰是这些在勋伯格的发展过程中会着重做改变处理的旋律、和声和节奏的特性,在《春之祭》中却常常以动机为单位一个个原样重复。

谱1、3 和4 中所示的段落是层叠式的;重叠的片段与和弦可根据不同的时段或周期进行复合节奏式的重复。㉑“分层”这个术语本身就与斯特拉文斯基的音乐有关,最早是爱德华·科恩(1972)用其描述斯特拉文斯基三部不同风格时期作品中的块状结构。爱德华·科恩用此术语来形容音乐材料在纵向上分割成散块,通过重复、并置等手段重新排列。然而,在本文中,“分层”指片段与和弦横向、复合节奏式的层化。这些片段与和弦的长度或重复周期可以彼此独立变化。关于后者所用的方法,参见克罗斯、凡·顿·托恩和麦金尼斯以及施特劳斯的研究(Jonathan Cross:The Stravin⁃sky Legacy,Cambridge:Cambridge University Press,1998,pp.18-104;Pieter C.van den Toorn and John McGinness:Stravin⁃sky and the Russian Period: Sound and Legacy of a Musical Idiom, p. 4; Joseph Straus:“Harmony and Voice Leading in the Music of Stravinsky”,p.5)。这些片段不做移位或展开;或者说,也不用以同一内容对话的方式(就像海顿的《告别交响曲》到20 世纪初古典风格的作品一样),㉒参见韦伯斯特对海顿《告别交响曲》中动机及其展开性变奏的详细描述(James Webster:Haydn’s“Farewell”Symphony and the Idea of the Classical Style,Cambridge:Cambridge University Press,2004)。做乐器间音色的转接。更确切地说,每个片段的音区和乐器都是固定的,在旋律、节奏和演奏法上基本都是严格地重复。因此,音乐上不仅缺失了一种向前推进的感觉,还缺失了和声的运动,因为至少在和声的范围内,一个音响整体应该有从一个到另一个进行的感觉。这些例子中分层的叠置几乎是静止的,不可能推到高潮点,相反,通常会作为大型音块中的块状组成部分,造成音乐的突然停滞。

II

毋庸置疑,在李斯特、瓦格纳以及19 世纪的音乐中,变和弦并不是半音化的唯一来源。正如之前所提到的,在19 世纪音乐中,小三度叠置的三和弦和属七和弦中的半音化(八声性的)连续进行,是相当明确地与《春之祭》这类语汇的叠置联系在一起的。《春之祭》中的八声音阶语汇,可以追溯到里姆斯基-科萨科夫的歌剧和交响诗以及李斯特音乐中对八声音阶模进的运用。也许可以构建一个更适用的“转换网格”(Tonnetze)来确认。这样可以使《春之祭》材料的移动从某种角度上说更抽象:交叉的音程循环会替换谱1到谱4 中的八声音阶和自然音阶(用符干、连线等连接起来),这些语汇就可以在任何设计中自由移动。

所谓转换网格,可以理解为音与音之间的递进关系,而非叠置关系,不过从几何学的角度来看,就没有那么清晰了。如果以纵向为轴来看小三度循环,就可以把三和弦和(0 2 3 5)四音列的上下移动简单地看成是递进而不是叠置。除此之外,这是一种将音之间的关系更抽象化而形成的宏观角度。所给的八声音阶移位及其与四、五度循环圈相互作用的语汇,可以在这种方式构成的更大范围内看到或听到。换句话说,只要观察一下,就能明白哪种情况属于上述这种形态。

由于转换网格更大程度上是从具象中抽象出来的,缺少时间观念,而且没有什么音区的概念,所以“并不比想象更真实”㉓Brian Hyer:“Reimag(in)ing Riemann”,Journal of Music Theory 39(1),1995,pp.101-102.。图1和图2很有用处,因为是对“祖先的仪式”中主要音组和“大地之舞”主要段落重复的总结或概括。这两个段落都是分层化的,读者还可以从谱4 和谱1 中分别找到其精简的形式及分析。

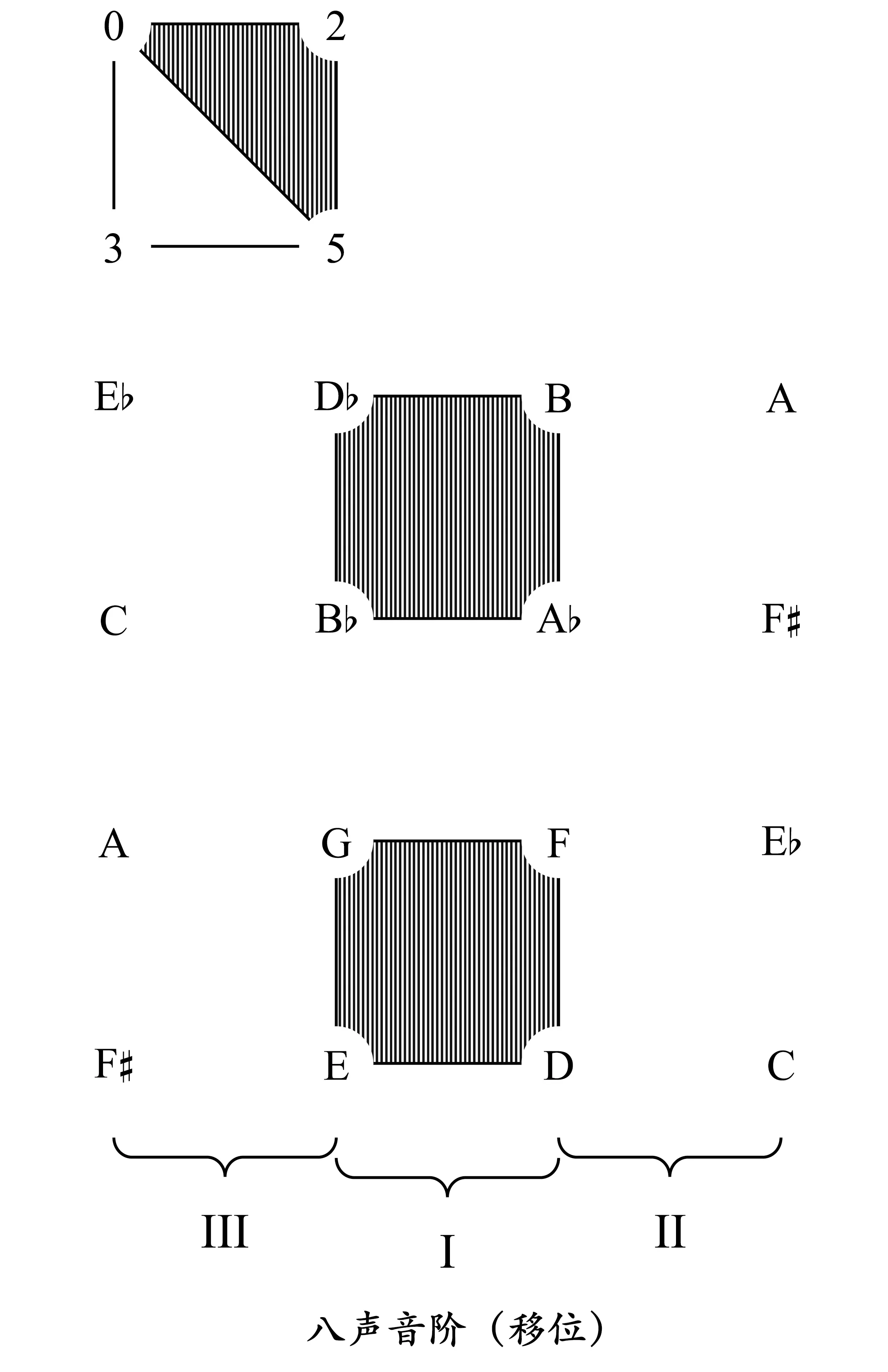

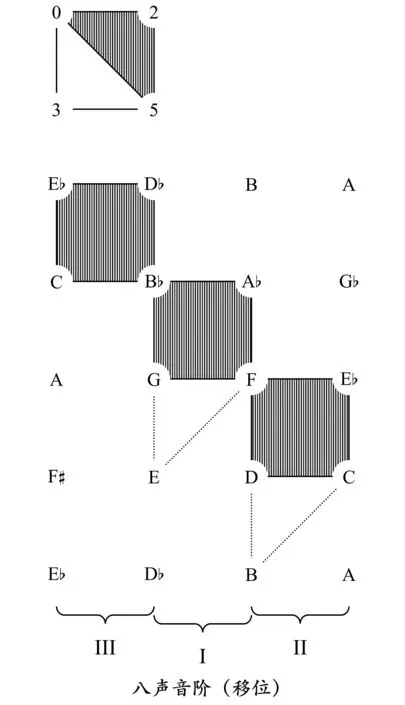

图1和图2中的转换网格,以沿纵向轴的(八声音阶)小三度循环和向右下方斜向翻转的下四度形成一个交汇点。沿着这两个主要干线,是四音列(0 2 3 5)及其缩减的三音组子集(0 2 5)和(0 3 5),前者在图式中表现为正方形,后者则为在正方形中的三角形【查看图1 和图2 中上方单独的小正方形,阴影三角部分表示(0 2 5),左边空白部分为(0 3 5)】㉔凡·顿·托恩和麦金尼斯研究了(0 2 3 5)四音列及其子集(0 2 5)和(0 3 5)构成的转换网络。然而,他们的模式是基于《婚礼》(Les Noces)构建的,并且与本文设计的也不同。(参见Pieter C.van den Toorn and John McGinness:Stravinsky and the Russian Period:Sound and Legacy of a Musical Idiom,pp.144-146.)。

(0 2 5)和(0 3 5)的倒影转换对应了同根音小三和弦与大三和弦之间的平行关系(不是同调号关系大小调之间的对应关系,译者注):从一个三音组转换到另一个三音组时,保留了两端音的四度音程,而中间这个音则移动半音。然而,在《春之祭》和斯特拉文斯基俄罗斯时期的其他作品中,(0 2 5)三音组的使用大大多于(0 3 5)三音组,以至于即使有平稳声部进行的可能性,也不会太大;在这种情况下,沿着小三度循环的(0 3 5)三音组位于(0 2 5)及其移位的两个三音组中间。㉕例如,从(G F D)转换到(G E D),再转换到(E D B)时,中间的(G E D)确保了每个步骤都保留了两个共同音。然而,在第二步从(G E D)转换到(E D B)的过程中,第三个音无法以全音或半音递进。参见理查德·科恩(Richard Cohn)对于“最俭省”声部进行(“parsimoni⁃ous”voice leading)和三和弦主导地位(privileged sta⁃tus)的 论 述。Richard Cohn:“Neo-Riemannian Opera⁃tions, Parsimonious Trichords, and Their Tonnetz Repre⁃sentations”, Journal of Music Theory 41 (1), 1997, pp. 1-15;Richard Cohn:Audacious Euphony,New York:Oxford University Press,2012.按照理查德·科恩的说法,19 世纪半音化音乐中大三度和小三度循环圈都是移位性质的。理查德·科恩列举出只用四个半音循环(4-cy⁃cle)的三和弦之间、半音声部进行中的反向或“双向”运动,还伴随着等音及其具有魔力和超自然的结合(Richard Cohn:Audacious Euphony,pp.17-25)。最后,在图1和图2的纵向轴上,小三度循环的移位产生出三个八声音阶的移位叠置,分别标记为I、II和III。

图1 “祖先的仪式”(0 2 3 5)四音列的转换网格,排练号134和138(参见谱4)

图2 “大地之舞”(0 2 3 5)四音列的转换网格,排练号74—79(参见谱1)

参照谱4 排练号134 和138 乐谱中分层的密度和范围,八声音阶I 在图1 中排列在三全音间隔的(0 2 3 5)四方形的四个角上(见八声音阶I栏里的两个带阴影的正方形),其音响可能惊吓到听众,尤其是在第一次出现的时候。不过,图1 中并没有包含定音鼓声部的D F。就是这个三和弦和圆号声部的F一起,又一次构成了和“春天的预兆”“劫持的仪式”开始几页中相同的叠置(见谱1 和谱2);只不过,八声音阶I中 的G 和C E G 移 位 至F 和D F。㉖见排练号138(见谱4),还有小号和圆号之间的 D叠置在下方弦乐声部的G B D 上。这种属七和弦叠置在大三和弦上,二者相差小三度的结构,在《春之祭》的许多地方都起着重要作用。除了这个例子外,见第二部分引子中排练号40+6-43“劫持的仪式”和排练号87-89的分层。这种音响还包含0-5,11的纵向音程跨度,见注释11。此外,在排练号134 中,小号声部(没出现在谱例中,译者注)音型中的与八声音阶I相冲突,同样,在排练号138 中,大提琴和低音提琴声部的空弦C 替换了排练号134 中八声音阶I的。替换这个音的决定因素,可能是空弦能够产生更加丰满的共鸣;这个音的替换构成了DG-C局部的下行五度循环圈。

与“祖先的仪式”中的八声音阶体系不同,在“大地之舞”的主要部分中,(0 2 3 5)四音列沿四度循环圈进行移调(参照谱1 中的乐曲片段和分析)。在图2 中G F 和FD C从转换网格的左上角开始,向右下角的方向斜向排列(见有阴影的正方形)。这些(0 2 3 5)四音列以指定的顺序分别进入,但随后就按已经熟悉了的分层方法叠置和重复。从这个段落持续(或一直保留)到下一个段落,贯穿了几乎整个第一部分,由此可见这个音组在这里的重要性。“春天的预兆”和“劫持的仪式”开始的音组,就像谱1 和谱2 缩谱中所展示的那样,是典型的上述关系。

III

“献祭的舞蹈”最后4 页(也是《春之祭》的最后4 页)是《春之祭》中八声音阶特征最为明显的部分(见谱5)。这几页与“劫持的仪式”和“祖先的仪式”中超长的段落一样,主要都使用了八声音阶。上述这些段落,实际上既是“献祭的舞蹈”开始段落的移位,又是其扩展。

在这最后的几页中,八声音阶的进行还是使用了属七和弦第一转位的密集排列法,即按照(0 2 5 8)的顺序自上而下排列,其中和弦的根音、七音和五音形成了一个(0 2 5)三音列。在谱5 缩谱中的左侧是一个A G E,通过重复根音和添加低音的扩展成大七度。㉗参见注释11。本谱左侧用圆圈圈起来的数字,分别代表叠置的、由重复的属七和弦和三和弦构成的四个织体层。其中,第一层和第三层的音就是来源于A G E;正如符干和连线所展示的,第一层是由和再加F 构成的,同时A G E下行构成的四个属七和弦都是八声音阶Ⅲ里的。第二、第三和第四这三层都是八声音阶Ⅲ里的音级,而F 是外音。但是,从音级的角度上说,只有F 的五音F不属于八声音阶Ⅲ。

谱5 “献祭的舞蹈”中的八声音阶三和弦、属七和弦和 F,排练号192—201+1(结束)

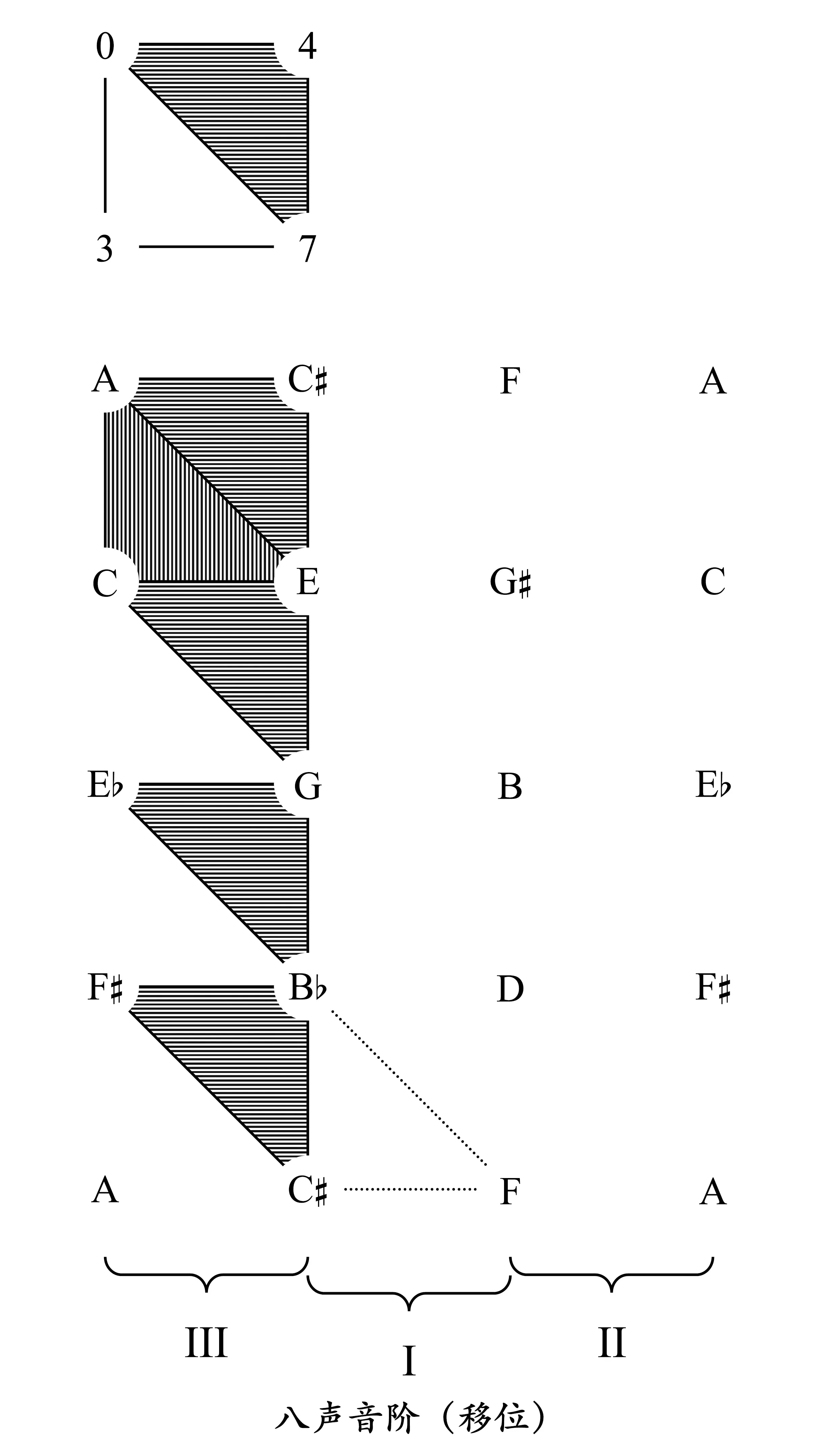

谱5 中四个叠置的织体层不仅在音区和乐器配置上是固定的,而且它们之间的节奏关系也是固定的,自始至终都保持了同一种状态。在图3 制成转换网格的图示中,大三和小三和弦代替了之前的(0 2 5)和(0 3 5)三音列。并且,与之前一样,当小三度和下行的四度循环分别沿着纵向上的、从左上到右下的方向运动时,整个横向轴主要都是大三度,而不是大二度。八声音阶Ⅲ竖列里的阴影三角形,代表了第二、三、四层中八声音阶的三和弦;A C E 来源于第四层定音鼓声部的A-C 动机。在八声音阶III 这一栏的右侧,由虚线连接着的是F 和F 音。在整个“献祭的舞蹈”最后几页中,谱5 中那种纵向叠置所产生的、不同长度的垂直片段重复了一次又一次。只有F 音与第二、三、四层中的八声音阶语汇是冲突的。

IV

在1913 年,《春之祭》中叠置的织体层无疑是一种前卫的创新,直到今天,初听者仍会被其效果所震撼,这种审美上的吸引力说明了什么问题呢?假如这些织体确实如之前所分析的那样,处于一种停滞的、和声关系固定不变的状态(缺乏传统意义上的和声、序进和变化),那么其音乐推动力又从何谈起呢?从《春之祭》音乐会版公开首演(1914年5月19日,巴黎)至今的一个世纪里,先锋艺术史上都少有这样一部如此大获成功且流传甚广的作品。㉘事实上,《春之祭》最初的每一场音乐会演出都是成功的,不管是在欧洲和北美洲其他首都的演出,还是1926年在苏联列宁格勒和莫斯科的演出。实际上,在现在看来,导致1913 年5 月29 日那晚法国香榭丽舍剧院爆发观众抗议的是瓦斯拉夫·尼金斯基(Vaslav Nijinsky)非正统的编舞,而非斯特拉文斯基的音乐;见塔鲁斯金(2016)(译者注:此篇文献没有出现在原文的参考文献中,无法确认究竟是写错年份,还是没有列在参考文献之中)。在演出后的第二天早上,批评声几乎全部集中在芭蕾舞上。其中一些评论,如勒叙尔所记录的,认可作曲家,但没有提音乐(参见Francois Lesure:Le Sacre du Printemps:Dossier de press,Geneva:Editions Minkoff,1980)。那么,到底是什么原因,让《春之祭》多年之后依然魅力不减呢?

图3 “献祭的舞蹈”中的三和弦转换网格,排练号192—201(参见谱5)

谱6 中展现的是一个较大规模叠置织体层的片段,该织体层从排练号64“敌对部落的仪式”开始,到排练号71“圣贤登场”的结尾处结束。在这一段中,由不断重复的片段和固定节奏型所组成的七个织体层叠置在一起,其中一些组成因素根据特定的周期模式不断循环重复,纵向上看,它们是彼此独立的。在这个例子中,方括号标出的是一个重复片段的长度,而数字表示每个括号内所包含的四分音符拍子的数量。

谱6 “敌对部落的仪式”的分层,排练号67—68+2(小节)

谱7 列出了谱6 中最为突出的两个织体层。圆号和大号声部的两个片段都是多利亚四音列,而大号声部的四音列中缺少一个音级。这两个不断重复的片段之间是半音关系(而非八声音阶关系),㉙参见注释9。它们就像一台机车上两个严重生锈的齿轮一样互相啮合着。如谱7 中方括号所示,圆号声部重复片段的长度是不规则的。这几个重复片段仍然以四分音符为基本拍,其长度分别是:六拍、八拍、十三拍(重复了三次)、十七拍、六拍、最后是八拍。这种不规则性结束于排练号70,此后,大号片段的重复构成一个以八个四分音符为单位的稳定节拍。(在这里,为了避免与其他部分产生冲突,谱面上的节拍标记已经变成了6/4拍,但4/4拍的框架感似乎仍会存在于听众的脑海中。)

另外,圆号声部A-D-C-D片段的重复在节拍上也产生错位(见谱7);从排练号67 的前一拍开始,这些重复的片段分别从4/4 拍的第四拍、第一拍、第三拍和第二拍进入,这样的效果听上去就像在每分钟83 拍的速度上落在或错开二分音符的拍点。㉚这里所说的节拍错位(metrical displacement)与“位移失谐”(displacement dissonance)的概念不同(参见Harald Krebs:Fantasy Pieces:Metrical Dissonance in the Music of Robert Schumann,New York:Oxford University Press,1999,pp.31-39)。“位移失谐”是由循环的弱拍节奏型所产生的:一个长度为整数小节的循环动机,可能从弱拍开始或者错开小节线进入。以现在的视角来看,这样的动机并没有产生节拍错位,因为它相对于小节线的位置从不改变;也就是说,这个动机及其重复有着完全相同的节拍位置。另一方面,克雷布斯的“分组失谐”(grouping dissonances)往往包含循环动机的节拍错位,不过与这里所说节拍错位也有很大差别。在《春之祭》中,动机重复的节拍错位通常伴随着其他方面的一致性,如音高、音区、乐器法和演奏法是不变的。此外,动机重复的长度也往往是不规则的。见谱6 和谱7 中圆号重复片段上的方括号。凡·顿·托恩和麦金尼斯对这些概念以及它们之间的其他区别做了更为详细的描述(参见Pieter C.van den Toorn and John McGinness:Stravinsky and the Russian Period:Sound and Legacy of a Musical Idiom,pp.38-41)。在其他一切因素都保持不变的情况下,节拍位置的变化和重复片段长短的变化就显得非常突出了。当声部间的纵向排列因为动机和节拍而变化时,横向上看,各声部在音高、音区、力度以及乐器法等方面都没有任何变动(甚至连圆号片段的演奏法,A、D 加重音记号,D-CD加连线,在重复时也是固定不变的)。在谱6剩下的片段中,也出现了这样的力度安排;在这种看似简单的重复过程中,各声部间纵向排列的关系产生了微妙的变化。

因此,《春之祭》吸引人的力量(或生命力)似乎首先来源于它的节奏(或时值的模式),因为这些节奏基本上是在一个静态的背景下演奏出来的,这个背景是分层的、反复出现的旋律片段和两极分化而又浑然一体的和声。更具体地说,这种吸引力来源于不规则的重音和重复片段的长度,它们划分出了旋律片段与和弦重复的位置。一部分原因是由于这些不规则重复片段的错位,是相对于稳定的律动和节拍而言的,另一部分原因是由于听众对同一节拍的期望,反过来又被这些不规则重复片段的错位所挫败了。㉛勒达尔和杰肯道夫将节拍的平行性(即同一节拍)视为“节拍的优先规则”。在节拍错位或非平行的段落中,这个优先规则与“已定型的规则”相冲突,后者规定在节拍层面律动的拍子必须是等间距的。在勒达尔和杰肯道夫所研究的传统作品范围内,后者通常胜过前者;“整体”对节拍和等间距拍子的需求比“局部”对节拍平行性的需求更重要。换句话说,重复的动机、旋律或和弦可以解读为是节拍错位或非平行的。(参见Fred Lerdahl and Ray Jackendoff: A Generative Theory of Tonal Music,Cambridge,MA:MIT Press,1983,pp.74-76.)当然,这也可能是由于听众的期待受到挫败而导致的节拍中断。

当谱7 中像圆号那样的一个片段出现节拍错位时,听众对将在同一节拍中重复这个片段的期望就会落空。由于确立节拍可以通过节拍的平行性来实现,因此,让听众的期待落空,就会有一定的挑战甚至扰乱节拍的后果。在谱7 中,排练号68 之前的圆号片段在重复时,从4/4 拍小节的第四拍换到小节的第一拍,就会导致这种期待落空。听众对于这种错位可能会有如下反应:

1.从保守的角度说,在4/4 拍中连续两个重拍之后,斯特拉文斯基常规的记谱法凸显出重复片段的错位,所以既可以听到也可以理解;

2.从激进的角度说,当4/4拍被打断时,听众反而会在片段重复之前额外增加了一个四分音符的拍子,这样就能够以节拍平行的模式听到和理解这种重复;在这里,上述连续两个重拍后还保留着节拍的保守说法,就变成打断了持续的二分拍;㉜英布里最早探讨了节拍持续和被打断所分别对应的保守反应和激进反应之间的区别(参见Andrew Imbrie:“Extra Mea⁃sure and Metrical Ambiguity in Beethoven”, in Beethoven Studies, ed. Alan Tyson, New York: Norton, 1973, pp. 46-66)。接着,勒达尔和杰肯道夫引用了这些区别,作为莫扎特《g小调交响曲》(K.550)开始部分合并节拍(hypermeter)非传统常规解读法的分类方法(参见Fred Lerdahl and Ray Jackendoff:A Generative Theory of Tonal Music,pp.23-25)。这些区别已经被应用到对斯特拉文斯基音乐各种反应的研究中(参见Pieter C.van den Toorn:Stravinsky and The Rite of Spring:The Beginnings of a Musical Language,p.67;Gretchen Horlacher:“Metric Irregularity in Les noces:The Problem of Periodicity”,Journal of Music Theory 39 [2], 1995, pp. 285-310; Pieter C. van den Toorn and John McGinness: Stravinsky and the Russian Period:Sound and Legacy of a Musical Idiom,pp.20-28)。

谱7 《春之祭》“敌对部落的仪式”和“圣贤登场”中的分层与主要片段,排练号64—71

3.节拍暂时搁置起来了,或者干脆消失了。

然而,应该注意到的是,上面分别从保守和激进角度所说的听众反应并不是一回事。在谱6和谱7 中,刚好在排练号68 之前,传统的记谱法展示了圆号片段节拍的错位;从保守的角度说,听众会相应地对这个节拍错位做出反应。然而,在节拍被打断的情况下,对于这个片段比较激进的反应,就不太会用重复的概念把原来节拍的错位感包括进去。(如果把斯特拉文斯基这种节拍阻碍的现象看作是一个整体,似乎就与听众对节拍错位做出的实际反应,无论激进还是保守,都没有多大关系。)虽然从理论上讲,听众的反应会像上述第二种反应那样激进,但实际情况可能会更加混乱,也许会出现上述的第三种反应。㉝这一结论与凡·顿·托恩和麦金尼斯对激进反应的分析有一定出入(参见Pieter C. van den Toorn and John McGinness:Stravinsky and the Russian Period:Sound and Legacy of a Musical Idiom)。后者倾向于强调听众对被打断的节拍做出激进反应的能力,即以节拍平行的模式去听节拍错位。这个问题也许最终是一个程度上的问题,与之后要讨论的“祖先的召唤”开始部分非常规的小节划分有关,见谱10[a]。与第二种反应相关的问题,不仅包括下面马上要说的速度和节拍的位置,还包括下一节将要讨论的听众在关注节拍时的反应。

无论如何,在面对节拍错位时,听众的节拍感仅仅被打乱了(从保守的角度看),或者整个被打断了(从激进的角度看),具体会如何取决于许多因素,而速度和节拍的位置可能是最重要的因素。实际上,听众最容易感受到的是每分钟80到100 拍的速度,这在节拍等级里处于中间位置,即中等速度。㉞Justin London:Hearing in Time:Psychological Aspects of Meter,New York:Oxford University Press,2004,p.31.因此,一个片段或和弦在节拍上或者可能是律动层次上的错位,也许是最有破坏力的。正如谱7 所展示的,圆号片段的重复就是以每分钟83 拍的速度,错开或落在了二分音符的拍子上。

V

《春之祭》中重复的片段与和弦所造成的节拍错位,其纵向上的不统一打乱了一致的节拍,影响了听众节奏同步的身体反应,这种节奏同步的原理是一种节拍内化的心理反应。对听众来说,这种节奏同步是针对《春之祭》中的节拍错位而言的。

当然,听众的头脑和身体是通过耳膜感受到节拍的,这个过程是耳膜对声音震动产生的脉冲所做出的反应。这种脉冲被转化成神经信号后,先传到脑干,再传到大脑。然后,上面所提到的那种对于同一节拍的期待感就会在前额皮质中得到提升、确认,或者受阻。毫不夸张地说,这时音乐就充满了大脑,几乎占据了所有的区域和所有的神经子系统。㉟Daniel J.Levitin:This is Your Brain on Music:The Science of a Human Obsession,New York:Dutton,2006,pp.85-86.

然而,重要的是,音乐并不仅仅只是在脑海里,还受到身体本身,即“生物钟机制”的限制。㊱David Epstein:Shaping Time:Music,the Brain,and Performance,New York:Schirmer Books,1995,p.138.更突然和明显的静止感,就会打乱人们内在生物钟的反应和与节奏律动同步的某种平衡。这些“生物钟”是振动或者循环运动的模式;节拍并不仅仅由单一的律动构成,而是由至少两个层次的律动构成,较慢的律动层次将较快的律动层次分成两或三拍的均等长度。其结果就是产生相似的来回、强弱或者上下的交替。(甚至在一系列间隔完全相同的嘀嗒声下,听众往往会自动地把它们归为2、3、4 个一组。这种反射性的行为称为“主观节奏感”,已经研究了一个多世纪。)㊲Paul Fraisse:“Rhythm and Tempo”,in The Psychology of Music,ed.Diana Deutsch,New York:Academic Press,1982,pp.55-56.

不过,人的大脑可能更具有能力处理这种节拍的内化。这个内化的过程可能与神经网络有关,正如罗伯特·吉尔迪根(Robert Gjerdingen)所说的,㊳Robert Gjerdingen:“Meter as a Mode of Attending: A Network Simulation of Attentional Rhythmicity in Music”, Integral 3,1989,pp.67-92.神经网络的摆动必定是一个原因。在吉尔迪根1989 年建立的计算机模型中,两个神经元群之间刺激和抑制的起伏所形成的上下波动,是“神经节拍器的嘀嗒声”㊴Robert Gjerdingen:“Meter as a Mode of Attending:A Network Simulation of Attentional Rhythmicity in Music”,p.70.。如果神经群之间刺激和抑制的比率加倍,那么神经节拍器将会形成3/4 拍华尔兹的节奏。四分音符和附点二分音符的循环将会合并成一个复合式三拍的节奏。因此,更加复杂的节拍是由增加额外的神经群来实现的。

在现实世界中,这些神经群是如何运作的仍然是一个未解之谜。但明显的是,无论从哪方面而言,听众都会在心理上与节拍同步,进而上升到身体上的同步。节奏同步既是无意识的(反射性的)也是潜意识的(或者说前意识的)。正如贾斯丁·伦敦(Justin London)所描述的那样,节拍就像走路、跑步、跳舞和呼吸一样,是一种运动行为。㊵Justin London:Hearing in Time:Psychological Aspects of Meter,pp.5-6.一旦听众形成节奏同步,就不会轻易脱离这种状态,除非节拍中出现“非常矛盾的因素”。㊶Fred Lerdahl and Ray Jackendoff:A Generative Theory of Tonal Music,p.27.因此,《春之祭》的特殊之处,就是拥有大量节拍切切实实中断的可能性,在身体上影响了听众。这样,《春之祭》所带来的身体反应,就来源于节奏同步和对扰乱规则节奏的挑战。大多数听众都会对《春之祭》有这种直接的、身体上的反应,由此而具备了接受粗糙且连续的不规则节拍的能力。

VI

虽然谱1、谱3、谱4、谱6、谱7 中所展示的这种织体分层结构,在俄罗斯和西方的艺术音乐中并没有先例,但却能由此联想到其他文化中的这类音乐。而且,可能更绝妙的是,这种分层结构能使人联想到非洲舞蹈和鼓乐合奏中的复合节奏织体。这种对于非洲复合节奏的联想,还肯定会发生在某些斯特拉文斯基音乐的爱好者那里,他们或多或少都熟悉非洲音乐,听过非洲音乐的录音,也看过许多研究者记录下来的乐谱。作曲家史蒂夫·里奇(Steve Reich)也肯定会有这样的看法,因为他好像在几年前就已熟知斯特拉文斯基音乐和加纳各种打击乐合奏中都使用的这种重复方法。㊷Steve Reich:Writings on Music:1965-2000,New York:Oxford University Press,2002,pp.55-56.里奇在这方面的经历是众所周知的。该作曲家于1967 年开始在哥伦比亚大学学习非洲鼓。1970 年,他到加纳进行了一次长期的访问,并加入了加纳大学的非洲研究所。在那里,他记录下数个非洲舞蹈的乐谱,不过采用的是A.M.琼斯的“复合节拍”模式(参见A.M.Jones:Studies in African Music,New York:Oxford University Press,1959)。这两者之间的对应关系值得进一步探讨,这不仅仅限于斯特拉文斯基跨小节的记谱方式以及节拍的本质。两者虽然自身就有相关的属性,但并无历史渊源。至少,目前还没有证据表明,斯特拉文斯基在当时(或者与这个问题相关的任何其他时间)研究过或仅仅是偶然接触过非洲复合节奏。尽管斯特拉文斯基的音乐和非洲打击乐合奏分别处在相互隔绝的欧洲和非洲,但二者都形成了一种复合节奏的范式,即不同长度的两个或更多的动机或节奏型,在不顾及循环性节拍的基础上,作为固定音型持续重复。㊸对于复合节奏的定义要比其他术语更为详细,例如阿罗姆著作African Polyphony and Polyrhythm:Musical Structure and Methodology 的前言(Simha Arom: African Polyphony and Polyrhythm: Musical Structure and Methodology,trans. Martin Thom,Barbara Tuckett,and Raymond Boyd,Cambridge:Cambridge University Press,1991);《新哈佛音乐辞典》中的描述如下:“复合节奏即同时使用两个以上不同的节奏,这些节奏之间没有明显的派生关系或相同的节拍表现形式。”(D.M.Randel:The New Harvard Dictionary,Cambridge,MA:The Belknap,1986,p.648.)

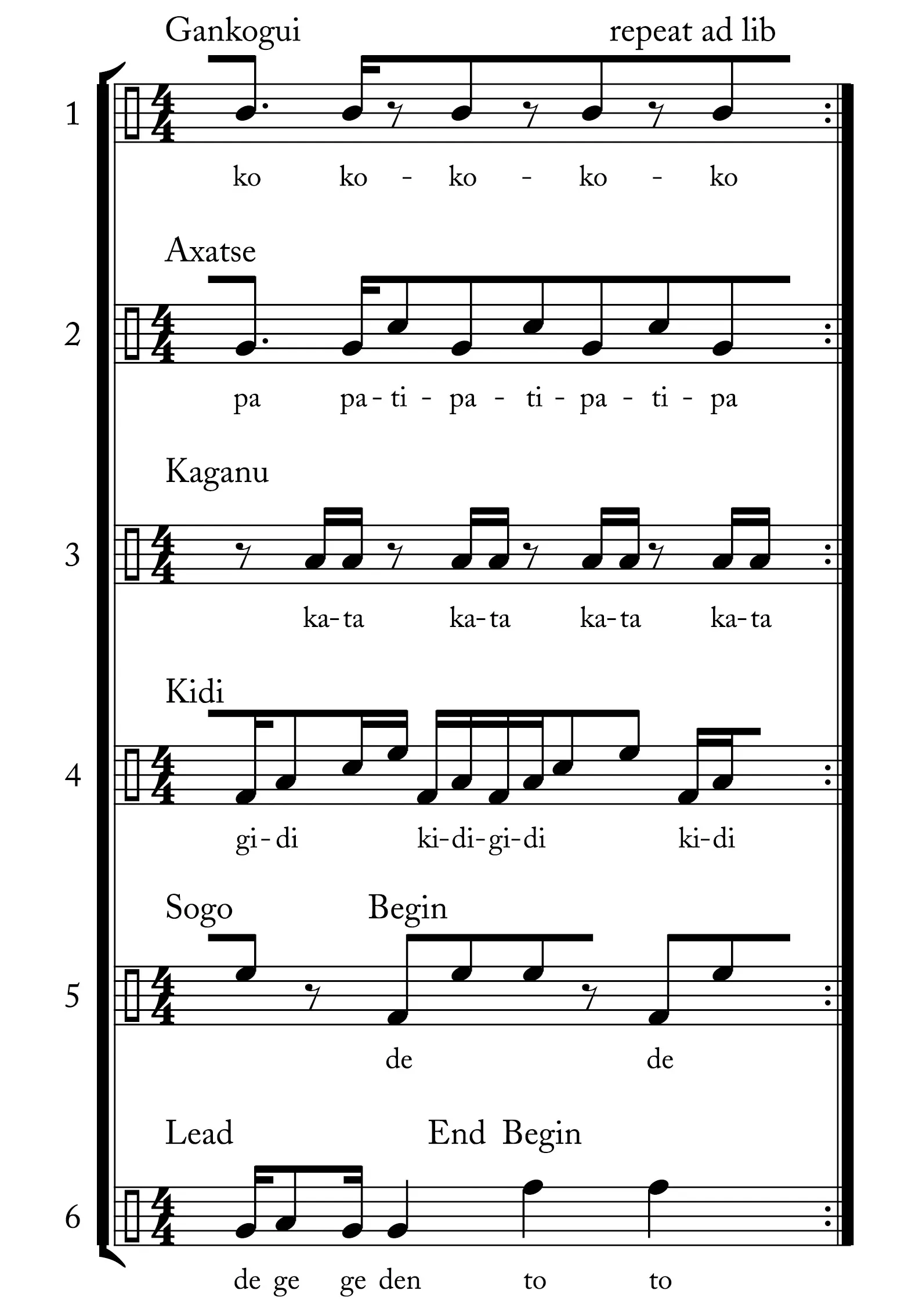

谱8 是大卫·洛克(David Locke)记谱的南埃维舞蹈《伽呼》(Gahu)㊹David Locke:Drum Gahu:A Systematic Method for an African Percussion Piece,Crown Point,IN:White Cliffs Media Company,1987,p.78.的音乐,之后,科菲·阿伽乌(Kofi Agawu)的《非洲音乐》(Representing Af‐rican Music)也转载了这段音乐。㊺Kofi Agawu:Representing African Music:Postcolonial Notes,Queries,Positions,New York and London:Routledge,2003,p.81.史蒂夫·里奇的实录《音乐文集》(Writings on Music)㊻Steve Reich:Writings on Music:1965-2000,p.60.中还有对这个舞蹈记谱的另一个版本,不过,是作为“复合节拍”的范例。“复合节拍”这个概念是早期学者,如A.M.琼斯(A.M.Jones)经常使用的。㊼A.M.Jones: Studies in African Music.参见伯恩斯对琼斯之后非洲鼓乐记谱发展历程的详细描述(James Burns:“Rhyth⁃mic Archetypes in Instrumental Music from Africa and the Diaspora”,Music Theory Online 16[4],2010,pp.13-16)。在早期“复合节拍”的记谱中,谱8 里重复节奏型由连线连在一起、错位进入的这种记谱方法,实际上便是错位小节线的初级形式。

谱8 大卫·洛克记谱的南埃维舞蹈《伽呼》音乐中的复合节奏织体㊽ David Locke:Drum Gahu:A Systematic Method for an African Percussion Piece,p.78.

与斯特拉文斯基音乐中常见的织体分层一样,《伽呼》中的六个不同织体层也由不同的乐器担任并采用了不同的节奏型;在谱8 中,从高到低、自上而下地依次采用了铃铛、摇响器以及四种不同尺寸的鼓,其中最大的鼓作为领鼓。正如斯特拉文斯基分层结构中的大多数重复片段一样,《伽呼》中的节奏型也都是固定音型,在一次次的循环中做着细微的变化。(领鼓的声部可能加入变奏,但大体上还是保留了原有节奏型的时值和形态。)㊾David Locke:Drum Gahu:A Systematic Method for an African Percussion Piece,pp.79-123.

阿伽乌将谱8 中所呈现的那种铃铛的节奏型(见最上层的非洲铃Gankogui 的声部)定义为“由简短的、不同的、通常容易记住的、时值不太长的节奏型组成……经常由铃铛或乐队中的高音乐器演奏”;每种节奏型都作为“一个时间参照点”,以固定音型的形式重复出现并贯穿始终。㊿Kofi Agawu:Representing African Music:Postcolonial Notes,Queries,Positions,p.73.尽管它们在音高和音色上有所不同,但阿伽乌对非洲节奏模式的定义,与谱1、谱3、谱4、谱6和谱7 中分层结构呈现出的许多重复片段是一致的。《春之祭》中许多这样的片段和节奏型实际上就是固定音型,而另一些片段和节奏型从重复的长度上说,则是不规则的。从节拍角度来看,例中的节拍多数都符合之前所提到的“时间参照点”。其中,谱6和谱7的大号片段,虽然其重复的长度在一开始是不规则的,但都是4 的倍数。大号片段的每次重复都与小节线的位置相对应。

在复调音乐中,一般都关注片段或动机的个体特征,因为每一个片段或动机都与其他的片段、动机以及节拍以独特的方式相互关联。也许,相比古典风格的惯用语汇,《伽呼》前景中大量显著的重音,会将背景中的节拍掩盖掉。尽管每个4/4 拍小节的强拍都具有明显的重拍感,但也均等地强调了每个四分音符的拍子。按照洛克的说法,《伽呼》中的4/4拍是一种“非洲式的4/4 拍”:每小节的强拍是“从身体和精神方面很自然地产生的,而非仅仅是声音上的”[51]David Locke:Drum Gahu:A Systematic Method for an African Percussion Piece,p.19.伯恩斯也探讨了埃维音乐演奏中的节拍重音,参见James Burns:“Rhythmic Archetypes in Instrumental Music from Africa and the Diaspora”,p.8.。

然而,正如我们所看到的那样,节拍融入身体即意味着听众能感觉到有规律的重音,这对所有的听众来说都是一种正常的反射行为,而不仅仅是针对非洲听众的。事实上,现在许多科学家相信,这种反射行为可能已经在人类进化史中存在上万年了。[52]Bjorn Merker:“Synchronous Chorusing and Human Origins”,in Origins of Music,ed.Nils L.Wallin,Bjorn Merker,and Steven Brown, Cambridge, MA: MIT Press, p. 320; Aniruddh D. Patel: Music, Language, and the Brain, New York: Oxford University Press,2008,pp.402-404.

在谱6 和谱7 中,斯特拉文斯基的分层最后是由重复片段(其中大部分都是跨小节的节奏型)的不同长度、圆号和大号片段之间重复时的不规则跨度以及圆号片段与4/4拍小节线的错位来区分的。(注意,在谱6 中,对应于4/4 拍小节线和4 小节的合拍,低音大鼓和大锣声部的两种节奏型是节拍循环重音对置或节拍分组失谐;每种节奏型都是三个四分音符拍子的长度,在3 小节后就又回到其最初的对齐方式。)谱6和谱7中有一种明显的、强烈冲突的感觉,就像各织体层之间在相互竞争。的确,与《伽呼》相比,把这两个例子中分层的部分集中在一起,听起来就像打仗一样。

可以肯定的是,《伽呼》是一种静止的音响形态(无和声),它的重复节奏型都局限在1 小节之内,且长度不同。这些重复节奏型在音区和乐器使用上也是固定不变的,斯特拉文斯基的分层结构也是这样。不同的是,《伽呼》中,这些重复节奏型在纵向的节拍位置上也是固定的;在以1 小节为单位的多次重复中,每个重复节奏型都不会出现节拍错位,节奏型中对应4/4 拍小节线的四分音符、二分音符和全音符也不会发生变化。因此,听众并不能很明显地感觉到这种长度上不同或冲突的重复节奏型在纵向上的叠加;而且,《伽呼》也没有像斯特拉文斯基作品中那样可供选择的音域、音区和乐器法。确实,谱6 中的许多片段和音型在音高和节奏上都是同等重要的,如双簧管和低音弦乐声部中,括号括出的部分就全是以音高为参照划分的。

《伽呼》的六种节奏型组合在一起就像复杂的钟表装置一样,构建成类似机械装置的音乐;重复的部分并无变化,但是听众的感知或许会发生变化。这六种节奏型是以弱拍-强拍、强拍-弱拍的形式反复颠倒出现的,这种方式也被称为“格式塔翻转”(正如洛克所描述的那样)[53]David Locke:Drum Gahu:A Systematic Method for an African Percussion Piece,p.22.伯恩斯不同意洛克关于南埃维鼓乐中的变化或“多参照点”的看法,他认为“已经适应的听众”对这种“非传统常规结构”的感受尚未得到检验。参见James Burns:“Rhythmic Archetypes in Instrumental Music from Africa and the Diaspora”,p.16.;第一和第三层节奏型所强调的弱拍(见谱8),可能猛地一下会感觉成强拍,而更加微妙的是,感觉到的节奏分组也可能发生了变化。这些变化能带来十分神奇的效果。

虽然《春之祭》和《伽呼》的表现方式不同,但都与舞蹈有关。不过,《伽呼》与舞蹈的关系要比《春之祭》与舞蹈的关系更加密不可分。[54]Steve Reich: Writings on Music: 1965-2000, pp.56-57; David Locke: Drum Gahu: A Systematic Method for an African Percus⁃sion Piece,p.8.。《伽呼》是一种男女共舞的、4/4 拍的圆圈舞;先逆时针后顺时针的小滑舞步,同时,肩膀放下,手臂反方向轻轻摆动。[55]David Locke:Drum Gahu:A Systematic Method for an African Percussion Piece,p.8.这种舞蹈的特征是“保守的”,因为将其置于4/4 的节拍中,这就意味着洛克的记谱中(见谱8)第一层和第三层节奏型的弱拍,可以参照这种节拍形式去聆听和理解。

尼金斯基(Nijinsky)为《春之祭》所做的许多编舞也是保守的,包括著名的“春天的预兆”开始部分以及这个部分之后再次出现时的编舞(见谱1 的第一个片段)。首演当晚,在排练号13 的部分,观众所看到的景象,正是斯特拉文斯基后来自嘲的“一圈长辫子姑娘半蹲着跳来跳去”[56]Igor Stravinsky:Expositions and Developments.;这种跳跃的舞步辅以重复的八分音符撞击声,还时常插进圆号不规则间隔的重音。尽管这样的舞蹈,使斯特拉文斯基传统记谱法(采用了2/4拍)中四分音符和二分音符的拍子模糊不清,但细心的听众还是能够根据特征因素的循环性,分辨出到排练号13之前,固定音型在持续和弦的基础上出现了五次。从这个角度上来说,这样的节拍就能够写成所听到的、开始为不规则间隔的重音,也就是说,偏离四分音符正拍的切分可以作为一种节拍形式(tactus)。然而,在排练号13 后面4 小节的位置,由于重音从弱拍移回到四分音符的正拍上,所以2/4的节拍似乎又被打乱了。这段的最后3 小节很可能听起来就没有节拍了,因为节拍本身减少了律动(以八分音符为节拍基础)。

洛克将《伽呼》视为“一种自主的审美力量”、一件“手工艺品”或“艺术品”。[57]David Locke:Drum Gahu:A Systematic Method for an African Percussion Piece,p.6.在过去的数十年中,业余或专业团体在世界各地表演《伽呼》,却很少有人注意其歌词,击鼓节奏以及舞蹈动作的原始含义。现如今人们聆听与欣赏《伽呼》是因为其自身的价值,也就是说,不再看重其创作的历史、地理及文化背景。毫无疑问,正如洛克坚信的,《伽呼》保留了“非洲人的精神和灵魂”中的某些东西,因而能够成为代表非洲传统文化的一种象征。[58]David Locke:Drum Gahu:A Systematic Method for an African Percussion Piece,p.6.这种象征性可能会出现在《春之祭》的音响资料和音乐会表演中。由斯特拉文斯基和尼古拉斯·罗瑞奇(Nicolas Roerich)最初构想的异教仪式和史前俄罗斯的模糊景象,也可能会在听众的体验中呈现出来。

VII

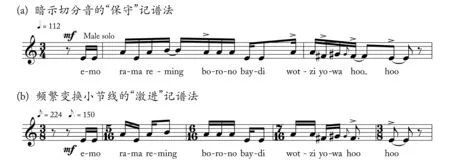

事实上,还有许多其他方式可以将《春之祭》中的节奏节拍现象与非洲音乐中所运用的各种节奏相比较。露丝·布兰德尔(Rose Brandel)在她《中非音乐》一书中,提到了在为刚果共和国(原扎伊尔)和中非其他地区的一些歌曲记谱时遇到的困难。[59]Rose Brandel:The Music of Central Africa:An Ethnomusicological Study,The Hague:Martinus Nijhoff,1961,pp.73-76.她在为“芒贝图”(Mangbetu)民族的一首歌曲记谱试图加小节线时,发现自己面临一个非洲音乐学者都遇到过的困境:是“保守地”(即按传统常规,译者注)使用一个稳定不变的节拍(这里是3/4 拍,见谱9[a]),还是“激进地”(即不按传统常规,译者注)根据不规则的重音而移动小节线的位置(见谱9[b])。她选择了第二种方法,即频繁地变换小节线,并解释了第一种方法所暗示的切分音,即节拍框架内不规则的重音,与“芒贝图的节奏观”和非洲普遍使用的节奏是不同的。她声称:“将独立的、非对称性的节奏节拍处理成与规则节拍的‘对置’,会歪曲音乐的节奏意图。”[60]Rose Brandel:The Music of Central Africa:An Ethnomusicological Study,p.74.

谱9 露丝·布兰德尔所示范的“对同一首[芒贝图歌曲]的两种记谱方式”[61] Rose Brandel:The Music of Central Africa:An Ethnomusicological Study,p.74.

然而,最近科菲·阿伽乌在对同一首歌做研究时,却得出一个很不相同的结论。[62]Kofi Agawu:Representing African Music:Postcolonial Notes,Queries,Positions,pp.86-90.阿伽乌选择了布兰德尔所提到的“保守地”方法(见谱9[a]),认为切分音概念确实存在于非洲音乐中,不规则重音在“循环节拍”的基础上,是作为加强的弱拍而规律性地出现的。根据阿伽乌的说法,布兰德尔过分依赖于录音。她忽略了能在更大程度上体现出节拍的“舞蹈因素”。[63]Kofi Agawu:Representing African Music:Postcolonial Notes,Queries,Positions,p.90.

现在来看这两种不同的观点,大多数人会站在阿伽乌这一边,这样的选择并不是因为对所讨论曲目有什么特别的认识,而是因为节奏同步以及布鲁诺·雷普(Bruno Repp)和其他心理学家所说的“感知-运动的同步”(sensorimotor symchronization)这一概念。[64]Bruno H. Repp:“Sensorimotor Synchronization: A Review of the Tapping Literature”, Psychonomic Bulletin & Review 12 (6),2005, pp. 969-992; Bruno H. Repp and Haitham Jendoubi:“Flexibility of Temporal Expectations for Triple Subdivision of a Beat”,Advances in Cognitive Psychology 5(5),2009,pp.27-28.雷普的同步实验大部分是手指敲击训练,要求参与者对一系列等间距的拍点做出同步的敲击动作。在部分实验中,某个拍点会突然提前或延迟,以此来测试参与者无意识的“校正反应”。通常,对延迟的拍点所做出的敲击动作也会有些延迟。这种情况有些类似于通过重复动机在节拍上的错位,来判断听众反应是保守还是激进的。所谓“感知-运动的同步”,指的是观众、演奏者和舞者通过条件反射性的节拍内化和同步于节拍的运动,在身体上对周期性的拍子做出反应的能力。换句话说,除了布兰德尔和阿伽乌在音乐上争论的问题,阿伽乌所倾向的芒贝图歌曲的节拍版本(见谱9[a]),与上文所讨论的感知和身体与节奏同步的过程有关。对于许多非洲音乐所特有的歌曲、舞蹈和节奏模式来说,如果在没有身体与节拍的协调配合下构思和表演,确实会显得很奇怪。(身体与节奏同步最明显的优势在于对节拍的预感和对时间的把控,也就是说,听众和表演者都能准确地预知到节拍。)

但本文更关注的,是上文所提到的斯特拉文斯基音乐与非洲复合节奏的对应关系,即将布兰德尔对于“芒贝图”歌曲的两种小节划分方式与斯特拉文斯基音乐中所谓保守和激进的记谱联系起来的根本原因。斯特拉文斯基的分层,通常采用传统常规的、有稳定节拍的小节划分。而且,在实际演奏中,除了感知暗示外,也明显需要稳定的节拍以协调由各个分层中重复所造成的、不规则间隔的跨度。另一方面,格雷琴·霍拉赫(Gretchen Horlacher)等人对音块的排列方式进行了详细地研究,结果显示斯特拉文斯基似乎又普遍采用了非常规的小节划分。[65]Gretchen Horlacher:Building Blocks:Repetition and Continuity in the Music of Stravinsky,New York:Oxford University Press,2011.这些小节线为了适应不规则的重音和跨度而移动位置。正如已经指出的,在斯特拉文斯基的音乐里,这些重音和跨度的不规则性往往伴随着一个片段及其重复。换句话说,如果不考虑不规则的跨度,这个片段和它的重复就有着完全相同的小节划分,并且以这种方式表现出相同的节拍形式。

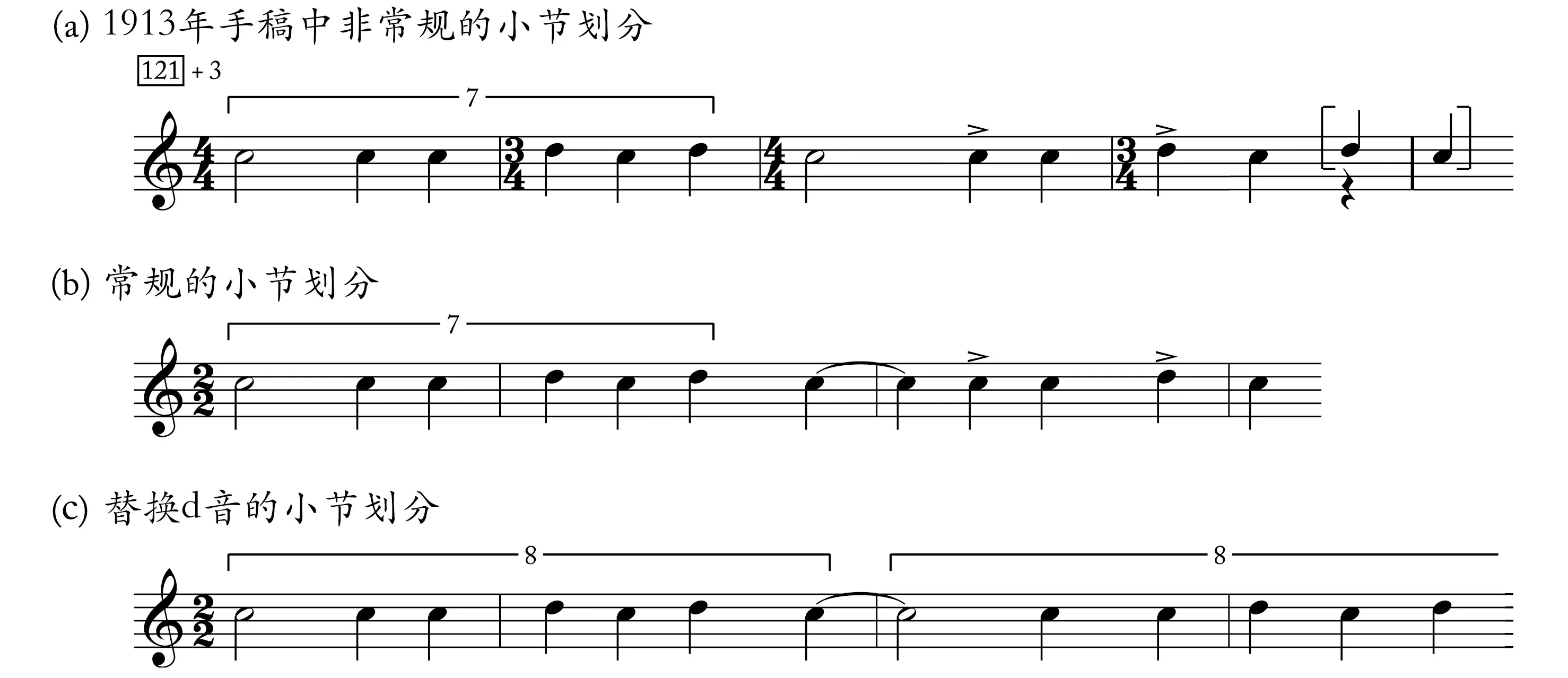

谱10 《春之祭》“祖先的召唤”开始部分

斯特拉文斯基在他常规和非常规的小节划分中也可以表现得不一致。谱10[a]展示了《春之祭》第二部分中“祖先的召唤”开始位置的缩谱。最初的片段横跨了七个四分音符的拍子(如上方的括号所示),紧接着就是它的减缩重复。[66]参见霍利克对“祖先的召唤”整体的动机分析和凡·顿·托恩对这个舞蹈部分节奏和节拍的分析(Gretchen Horlacher:Building Blocks: Repetition and Continuity in the Music of Stravinsky; Pieter C. van den Toorn:“The Physicality of The Rite:Remarks on the Forces of Meter and Their Disruption”, in The Rite of Spring at 100, ed. Severine Neff, Maureen Carr, and Gretchen Horlacher,Bloomington:Indiana University Press,2017)。而本文的注意力全部集中在最开始的四个小节上,与之相关的,大卫·休伦探讨了斯特拉文斯基不规则重音和小节划分的反节拍性质(David Huron:Sweet Anticipation:Mu⁃sic and the Psychology of Expectation, Cambridge, MA: MIT Press, 2006);汉斯·凯勒探讨了这种小节划分的强拍效果(Hans Keller:“Rhythm:Gershwin and Stravinsky”,in Hans Keller:Essays on Music,ed.Christopher Wintle,Cambridge:Cam⁃bridge University Press,1994,pp.201-211);弗雷德·莱尔达尔探讨了总是被斯特拉文斯基移动的小节线所掩盖掉的节拍“自然性”(而非“人为性”)(Fred Lerdahl:“Cognitive Constraints on Compositional Systems”, in Generative Processes in Music,ed.John A.Sloboda,Oxford:Oxford University Press,1988,pp.231-259);凡·顿·托恩与本文的分析在一定程度上重合(Pieter C.van den Toorn:“The Physicality of The Rite:Remarks on the Forces of Meter and Their Disruption”,pp.285-303),尽管本文的重点仅仅放在一个融入身体的节拍发生错位时的破坏性效果上。见注释32。这样的记谱是非常规的;斯特拉文斯基想象听众会打乱心中的节拍(听众应该会有这样的反应),以便以相同的节拍去听和理解这个片段及其减缩重复;这两个片段都落在小节的强拍上。(用哈拉尔德·克雷布斯[Harald Krebs]的术语来解释:四分音符拍子的“律动”能够一直保持在听众的头脑中,但二分音符拍子的“表达方式”却从未稳定建立起来。)[67]Harald Krebs: Fantasy Pieces: Metrical Dissonance in the Music of Robert Schumann, New York: Oxford University Press,1999,p.23.

然而,这个段落非常规的小节划分与当今听众的经验是不相符的。当今听众在感知并融入2/2(也可能是4/4)的节拍时,会把那个片段的减缩重复听成是错位。该片段以大约每分钟120拍的速度,先落在二分音符的拍子上,然后再离开(见谱10[b]中常规的小节划分)。实际上,听众会将这个重复听成是最初那个片段的切分音版本。在谱10[a]中,非常规的小节划分再次加强了第二个二分音符拍子和第3、4 小节的强拍,而在谱10[b]中,听众会将第3小节中的重音听成是一个个脱离二分音符拍子的大切分音。

听众对于切分节拍的这种反应有点曲解的意思。正如当今听众所经历的那样,将重音听成切分音,违背了这个片段及其减缩重复有着同样节拍的本质。换句话说,这样使用常规表达方式的切分音,有一种明显的、打破常规的征兆,无论听觉体验多么不清晰,都足以使听众有节拍不稳定的感觉。

怎样才能避免这种情况呢?这种非常规的记谱,促使演奏者把原始片段的重复当作一个模式去听、去理解和去演奏,而移动的小节线也促使演奏者要数出每一个四分音符的拍子。这样有意地去数拍子,不仅能避免演奏者随意给某个拍子加重音,也能避免“自由速度”(rubato)的松散节奏。从上述这些方面可以看出,斯特拉文斯基在写《春之祭》时,已经关注到节拍,其中很多都体现在曲中非常规的记谱法上。在谱10[a]中,常规或非常规小节线的变换,凸显出不同层面的重音,保证了清晰和准确的演奏。

对谱10[c]的记谱,似乎既没有常规、也没有非常规的小节划分。在谱10[b]和[a]中开始由七个四分音符构成的节拍组在本例中扩展到八个,这样,上面复杂的记谱方式就转换成了一种稳定的循环节拍;这个片段及其完全的重复即刻确立了一个2/2 拍的节拍模式。那么,从谱10[c]的这种记谱方式,再回到谱10[b]和[a]的常规、非常规的小节划分来看,谱10[b]和[a]相比[c]的典型八拍节奏,少了一个四分音符的拍子,因此,在常规的记谱中,该片段的减缩重复从第2 小节的第四个四分音符开始(见谱10[b]),而不是从第3小节的第一个四分音符开始。然而,在非常规的记谱中,为了使该片段及其重复保持一样的节拍形式,就要移动小节线(见谱10[a])。在每个例子中,减缩重复的进入比原始片段都往前抢了一个四分音符的拍子,使得这几个小节似乎有一种匆忙、喘不过气来的特质。

不过,还是存在一个问题,即在“祖先的召唤”开始,斯特拉文斯基非常规的小节划分(见谱10[a]),与谱10[b]中的常规小节划分在构思上应该是相反的。如此非常规的记谱观念具有反节拍(anti-metrical)的性质,而不是纯粹无节拍的。或者,引用大卫·休伦(David Huron)的术语,谱10[a]和[b]中不规则的重音和跨度在效果上是“逆反的节拍”(contrametric)。休伦也认为,在斯特拉文斯基的音乐里,不规则重音的反节拍特征是现代音乐中“逆向审美”的典型象征。按照休伦的说法,在20 世纪早期,这样的美学思想影响了一大批作曲家,其中就包括勋伯格。休伦认为勋伯格的十二音序列,比随机选择的音列更缺乏调性,它与反调性原则是一致的。[68]David Huron:Sweet Anticipation:Music and the Psychology of Expectation,pp.346-351.休伦没有提及斯特拉文斯基音乐中的节拍错位,而这种节拍错位通常是不规则重音的基础。但是,他所讨论的不规则重音的反节拍效果,与本文所讨论的节拍错位及其不规则重音和跨度的破坏性效果是相一致的。勋伯格的“反调性”十二音序列与斯特拉文斯基的反节拍段落是相似的,因为勋伯格的十二音音乐的表达特性在某种程度上回避了调性体系。

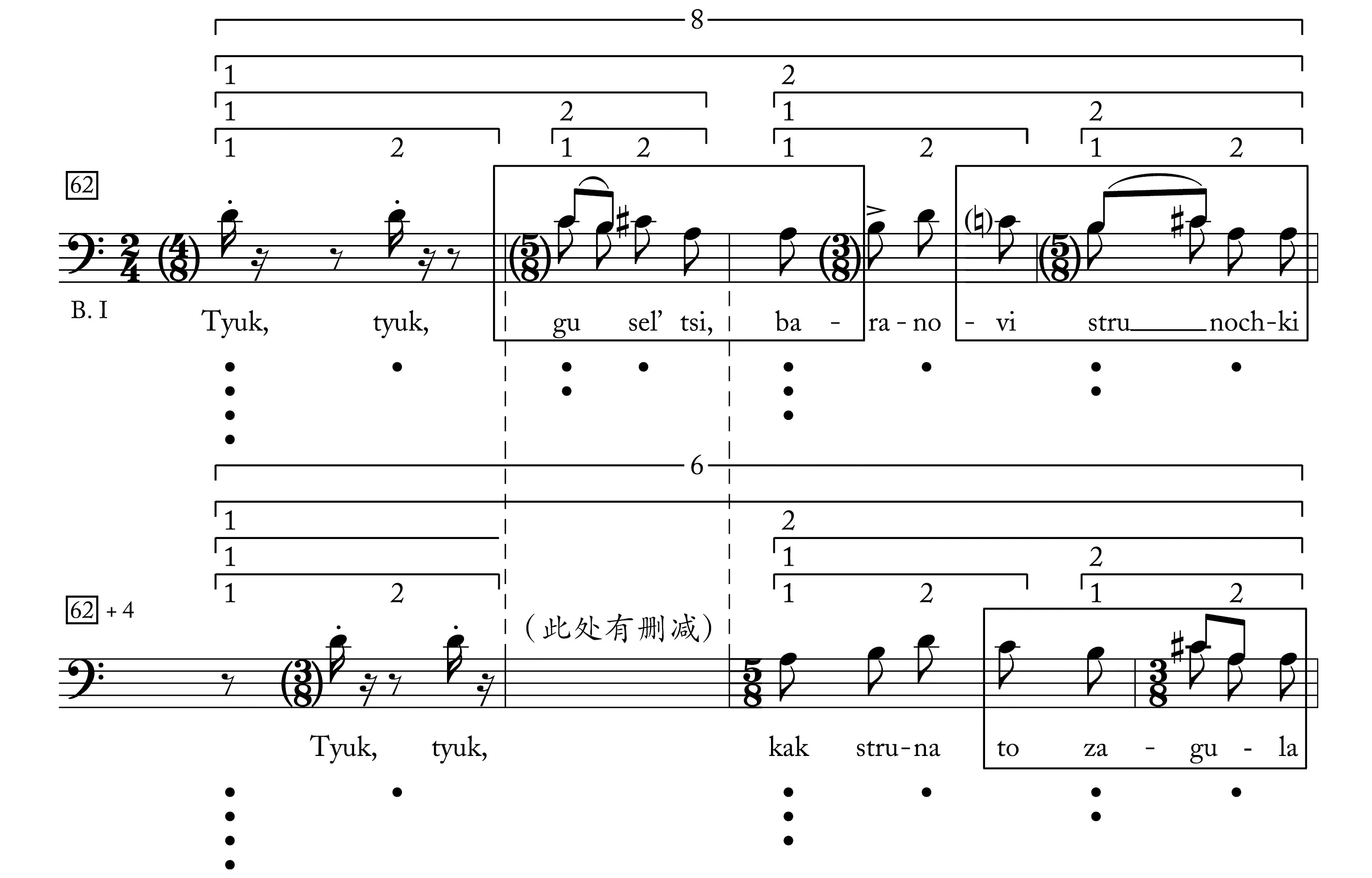

谱11 中所展示的段落很好地体现了这一点。本例使用了一种问答类俄罗斯诗歌(Prib‐aoutka)的前两行,这是一种为孩子们创作的打油诗,主要由谜语和数数游戏组成。[69]塔鲁斯金、凡·顿·托恩和麦金尼斯进一步探讨了斯特拉文斯基对这种问答类俄罗斯诗歌的运用(参见Richard Ta⁃ruskin:Stravinsky and the Russian Traditions:A Biography of the Works through Mavra;Pieter C.van den Toorn and John Mc⁃Ginness:Stravinsky and the Russian Period:Sound and Legacy of a Musical Idiom,pp.77-79)。谱11 所引用这首诗选自《雷纳德》(Renard,狐狸名),其音乐也是最早为这首诗创作的。这也是斯特拉文斯基所有出版作品里唯一一个集常规和非常规记谱为一体的段落。因此,在整曲为2/4拍的情况下,还有移动的小节线和用括号标出的不同节拍。小节线根据诗的重音节移动,其基本原理正是谱9[b]中布兰德尔“非常规”小节划分方式的基础。

本例与“祖先的召唤”开始部分相同,在开始音型之后,紧接其节拍错位的重复(见谱11 中的方框部分)。在2/4拍的节拍背景下,这个五音音型,以每分钟约76 拍的速度,落在或错开二分音符的节拍。谱11 里节拍强弱的表达,按照勒达尔和杰肯道夫的节拍分层模式(Lerdahl-Jackend‐off),在两行谱表歌词下方以纵向圆点数量的多少而体现出来。[70]Fred Lerdahl and Ray Jackendoff:A Generative Theory of Tonal Music,Cambridge,MA:MIT Press,1983,pp.12-17.在两行谱表的上方,1—2 的方括号包含了二分音符或小节线,以及其全音符的合拍。当一个片段或乐句重复时,斯特拉文斯基典型的剪贴方式是增加或减少音节、拍子和小节。在谱11 的第二行谱表,当乐句重复时,四小节乐句的第2 小节整个减掉了。无论是哪种听觉习惯,听众在听到第二句缺失了第2 小节而与期待不一致时,多少都会有些不适应。正因如此,听众就很可能不是把这句当成第一句的第3、4小节,就是当成重复乐句的第2、3小节。

谱11 问答类俄罗斯诗歌《雷纳德》中的五音音型和节拍错位

VIII

科菲·阿伽乌在描述所谓非洲强节奏爵士舞曲(African highlife)时,强调这种音乐是典型的4/4拍,弱起的切分节奏型使其“充满活力”。[71]Kofi Agawu:Representing African Music:Postcolonial Notes,Queries,Positions,p.129.非洲强节奏爵士舞曲是20 世纪初流行于加纳的一种体裁,融入了传统阿坎音乐(Akan music)中的旋律和节奏,并与西方乐器相结合。阿伽乌还探讨了这种爵士舞曲的其他特征,包括其结构、乐器法和舞蹈潜质,关注其影响力是世界范围内的还是仅限于非洲地区的,以及其显露出的、可能与某些西方艺术和流行传统有关的方面。阿伽乌的许多言论,甚至还涉及到了《春之祭》和斯特拉文斯基其他作品与编舞和舞蹈的密切关系,从某种程度上说,这种关系可以看作是由上文所讨论的节拍和节奏动感所发展出来的产物。

阿伽乌说,强节奏爵士舞曲的节拍“就像所有的节拍那样,具有一种强烈的动感,使人们的身体不由自主地跟着节奏舞动起来”。感受到这种动感的听众,就会不是以舞蹈的形式作出回应,就是“无声而不失任何审美愉悦感地感应着舞蹈”。[72]Kofi Agawu:Representing African Music:Postcolonial Notes,Queries,Positions,p.130.不过,还要说明的是,阿伽乌忽略了这种身体反应背后的心理状态,而正是这种心理状态才能比较合理地解释身体反应的本质。对于这种由节拍律动所产生的舞动感,听者之所以会觉得“难以抗拒”,是因为身体与节奏的同步性,也就是听者想要表现出已植入体内的节拍律动。

众所周知,通过身体与节拍同步的动作或舞蹈可以与他人建立联系。很少有国家或文化中的音乐是没有节拍(或无量)的,而所有节拍类音乐,都与某种集体活动有关,或起源于某种集体活动,通常是舞蹈。(在非洲,没有节拍并且没有舞蹈的音乐,通常根本不认为是音乐。)[73]参见SimhaArom:“Prolegomena to a Biomusicology”, in The Origins of Music, ed. Nils L. Wallin, Bjorn Merker, and Steven Brown,Cambridge,MA:MIT Press,2000,p.28;Aniruddh D.Patel:Music,Language,and the Brain,p.402.在体育运动、语言沟通以及情感表达中,人类都是通过协调一致的、有节奏的动作与他人交流。在与他人,同时也与内在的自我步调一致时,人们会找到某些共通的东西。[74]参见马古利斯对仪式、社会关系和“协调、同步动作的愉悦感”的探讨(Elizabeth Hellmuth Margulis:On Repeat:How Mu⁃sic Plays the Mind,New York:Oxford University Press,2014,p.57)。

事实上,有了律动、节奏同步以及身体合着节奏或错开节奏的动作,音乐就已经开始了。[75]Bruno H. Repp:“Embodied Rhythm: Commentary on‘The Contribution of Anthropometric Factors to Individual Differences in the Perception of Rhythm’by Neil P.McAngus Todd,Rosanna Cousins,and Christopher S.Lee”,Empirical Musicology Re⁃view 2(1),2007,p.14.布鲁诺·雷普做了许多关于节奏同步和同步化运动的研究(大多数是手指敲击实验),他在某个研究的前言中提到,在很宽的速度范围内,感知-运动的同步可能是人类所独有的。[76]Bruno H. Repp and Haitham Jendoubi:“Flexibility of Temporal Expectations for Triple Subdivision of a Beat”, Advances in Cognitive Psychology 5(5),2009,p.969.A.D.帕特尔(A. D. Patel)认为,“这可能会让人大吃一惊”,但“人类是唯一能自发地与音乐节拍同步的物种”[77]Aniruddh D.Patel:Music,Language,and the Brain,p.100.可以肯定的是,许多动物都能对同伴发出的周期信号做出同步反应。例如,在求偶行为中,蟋蟀、青蛙和萤火虫会“有节奏地合唱”。但更深入的研究表明,这种行为与人类的同步行为根本不是一回事。因此,雄性蟋蟀调整叫声节奏的原理,不是将叫声周期与某个周期模式相匹配,而是与其它雄性蟋蟀的叫声周期相匹配。当多只雄性蟋蟀都这样做时,这种同步行为就成为一个无意识的过程。帕特尔总结道:“这件事很有意义,尽管在心理学和神经科学领域几十年的研究中,有训练动物来完成各种复杂的任务,但没有一份报告中,是训练动物听着节拍,同步做敲、啄或运动等行为。”(Aniruddh D.Patel:Music,Language,and the Brain,pp.408-409)。然而,现在帕特尔不得不推翻自己的结论,因为已经有研究表明,雄性埃莉奥诺拉凤头鹦鹉(Eleonora cockatoo)也能感应到节拍,并且能在不同速度的拍子下做出同步动作。参见Aniruddh D.Patel,et al.:“Experimental Evidence for Synchronization to a Musical Beat in a Nonhuman Animal”,Current Biology 19(10),2009,pp.827-830.。

在《非洲音乐》中,阿伽乌以他最熟悉的加纳和西非音乐,着力阐明节拍在非洲音乐中所起的作用。节拍作为一种有效的、系统化控制的结构,与舞蹈(阿伽乌称为“脚的动作”)密不可分,[78]Kofi Agawu:Representing African Music:Postcolonial Notes,Queries,Positions,p.73.但在20世纪许多“复合节拍”的记谱和说明中,却忽略了这个作用。[79]Kofi Agawu:Representing African Music:Postcolonial Notes,Queries,Positions,p.78.按照阿伽乌的说法,非洲音乐中常听到、表演和舞蹈的铃铛节奏型和复合节奏,都是与节拍背景协调一致的。因此,西方将复合节拍、附加节奏和交叉节奏的概念误认为是色彩性的“浪漫术语”,在节奏方面的发明“过于复杂化”了,与非洲音乐相距甚远。[80]Kofi Agawu:Representing African Music:Postcolonial Notes,Queries,Positions,pp.74,79-80.交叉节奏通常指一种更广泛或更系统化的复合节奏形式。

阿伽乌的目的,是要开辟更直接地了解非洲音乐的路径。为此,他更强调非洲音乐的共性而非差异性或独特性,注重动态的偶然性而非固态的绝对性,倾向于采纳非洲专家的看法和表演者的实践,而不是西方专家第二手的研究。“非洲音乐与欧洲音乐(实际上还有许多其他音乐)共享一个概念空间,这个空间由隐藏着的背景和浮在表层的前景构成。”[81]Kofi Agawu:Representing African Music:Postcolonial Notes,Queries,Positions,p.79.阿伽乌和他之前的大卫·坦普利(David Temperley)[82]David Temperley:“Meter and Grouping in African Music:A View from Music Theory”,Ethnomusicology 44(1),2000,pp.65-96.一样,也认同勒达尔和杰肯道夫的观念,即节拍(meter)与分组(grouping)之间存在明显的差别。[83]Fred Lerdahl and Ray Jackendoff:A Generative Theory of Tonal Music,pp.12-35.这两种现象是相互独立的。节拍包含律动不同等级的分层结构,每个层次都由等间距的拍子构成,并且每个拍子都作为一个设定的(无时值)时间点;分组虽然也包含等级分层,但涉及的是乐句、动机等的组织,而不是拍子,并且在时值上也未必能与节拍相对应。

勒达尔和杰肯道夫在《古典时期的西方艺术音乐》[84]Fred Lerdahl and Ray Jackendoff:A Generative Theory of Tonal Music,p.4.中,最先提出区分节拍和分组之间界限的理论观念。在20 世纪音乐中,只要有明显的节拍,就符合这个观念,包括在斯特拉文斯基作品中,这个观念也同样有效。该观念还适用于非洲音乐,正如阿伽乌想要证明的,使用这个概念能够捕捉到整体的核心因素,从中找到节奏型或者分组,并聚焦在此。[85]Kofi Agawu:Representing African Music:Postcolonial Notes,Queries,Positions,p.84.将节拍与节奏分开,在科学上也有相关的理论支持。通过对特定类型脑部受损病人的研究得出,有着共生关系的这两个方面,是由大脑的不同区域来处理的。节拍和分组在神经上是不相关的,分别由右脑和左脑来处理。[86]Daniel J.Levitin:This is Your Brain on Music:The Science of a Human Obsession,p.173.

IX

“节拍负责所有的脏活累活,而旋律却能自得其乐。”[87]Hans Keller:“Rhythm:Gershwin and Stravinsky”,p.207.以上的引用强调节拍是一种“使能结构”(enabling structure),而这句话容易对阿伽乌的另一种意图产生误解,即用非洲音乐的概念和感觉描述节拍与节奏的区别。然而,说这句话的人,奥裔英籍的评论家和理论家汉斯·凯勒(Hans Keller),试图说明西方艺术音乐在17世纪到20 世纪大多数时间内的普遍时态特征。凯勒作为胡戈·里曼(Hugo Riemann)的信徒,明显信奉弱拍观念(upbeatness),即德奥传统音乐中的弱起倾向。在“4/4 拍方形舞”的基础上,凯勒听出了音乐发展中抑扬模式的特征,这种模式产生了一种先现的、跨越小节线向前运动的感觉。[88]Hans Keller:“Rhythm:Gershwin and Stravinsky”,p.208.凯勒的论点与笔者有相似的部分,即斯特拉文斯基用“完全的、毫无准备的、未解决的强拍”来对应弱起的、流动性的发展。据凯勒说,斯特拉文斯基逆着弱拍的潮流而行,[89]Hans Keller:“Rhythm:Gershwin and Stravinsky”,p.208.在他登上20 世纪早期的舞台时,掀起了一股新浪潮。

浏览谱10[a]“祖先的召唤”开始片段,可以印证凯勒的说法。在这个例子中,移动的小节线使得这个片段及其减缩重复能够进入第1 和第3小节的强拍。但在谱10[b]中,这个缩短的重复从2/2 拍(或4/4 拍)第2 小节的最后一个四分音符(弱拍)进入,而不是从小节强拍进入。通过用重音记号的强调,这种从弱拍到强拍的转化(正如已经描述过的,从节拍错位到节拍平行的方式),是在此段和《春之祭》的其他段落以及斯特拉文斯基的大多数音乐中所使用的众多方式之一,由此能够获得凯勒所说的“强拍”效应。

然而,就像平行结构的非常规力量破坏了常规的反应一样,相反的情况也是如此。即使在谱10[a]的这个片段以一种真正非常规的方式呈现出来时,斯特拉文斯基所划分的第3 小节强拍,仍可能既保留了替换掉的弱拍感,又保留了隐藏的2/2拍,这种2/2拍正是弱拍感的基础。换句话说,谱10[a]中第3 小节的强拍,可能体现了一种反节拍的特征,这种特征是与弱拍相对立的,而弱拍是平行结构的一部分。

事实上,在某种程度上,斯特拉文斯基在“祖先的召唤”开始部分就暗示了2/2拍,将听者自然地带入到一种与周期性模式同步的状态中。谱10[a]的第3 小节第一拍,可以听成是小节的强拍,而对于读谱和演奏的人来说,也可以理解成用移动小节线的非常规方式,人为地强行改变重音位置。这与勒达尔关于听者对音乐“认知限制”的观点[90]Fred Lerdahl:“Cognitive Constraints on Compositional Systems”, in Generative Processes in Music, ed. John A. Sloboda, Ox⁃ford:Oxford University Press,1988,p.235.一致,换句话说,听者理解成2/2拍应是很“自然的”,而谱10[a]中斯特拉文斯基迅速变换小节线的非常规做法则是“人为的”。

可以肯定的是,这种强弱拍交换位置和平行结构、或是常规和非常规之间的冲击力都是不可调和的,而且听众也注意不到。然而,这也说明了这些冲击力是在彼此相互作用中才能感觉到的,二者缺一不可。也就是说,其中一个以另外一个为先决条件,二者为辩证关系。的确,谱10[a]开始片段的表现意图看起来是静止的,即与运动相反。事实上,谱10[a]七个四分音符的跨度与谱10[c]八个四分音符的跨度相差一个四分音符(片段的重复出现得“早了些”)。前者就成了后者的一种变形。

凯勒坚持认为,斯特拉文斯基作为一个反击者(喜欢用强拍破坏向前运动的弱拍)的探险是完全对抗性的,因为作曲家一直都在他的音乐中表现自己对弱拍的反抗。凯勒说:“斯特拉文斯基从不忘记用明显或隐秘的方式去限定他所要的律动。”[91]Hans Keller:“Rhythm:Gershwin and Stravinsky”,p.208.斯特拉文斯基的律动已经到了极端背离传统的程度,例如排练号13“春天的预兆”开始部分。大卫·休伦在分析这个段落时,认为其重音模式“不仅仅是捉摸不定的,而且比随机的重音模式更加难以预测”(David Huron:Sweet Anticipation:Music and the Psychology of Expectation,p.346)。然而,休伦忽略了排练号13 前固定音型的五次重复。正如上文所提到的,听众可能会把这个重复的平行性带到这一段开始的小节中,将前两个错开四分音符拍子的重音听成切分音。然而,当这些重音移到节拍上时,听众的节拍感就很容易被打断。在大规模的的节拍错位中,展开部分和向前运动中的弱起音型转换到了强拍。因此,这里再次出现了节拍错位的重要特征。

但是,应该如何看待《春之祭》带来的这种节奏错位和律动破坏了的心理感受呢?毫无疑问,节拍和同步运动会给听众带来很好的感受,能够在身体感应上使听(观)众、演奏者和舞者之间建立一种更紧密的联系。丹尼尔·列维京(Daniel Levitin)对此过程的描述如下:

在《舍赫拉查德》(Sheherazade)的乐章中,无论是开始处牛铃的几次敲击,还是最初的几个音符,大脑中的计算系统都会将神经的振荡与音乐的律动同步,并开始预测下一次强拍何时出现。随着音乐的展开,大脑也在不断地适应新的节拍,在内心的拍子与真实的拍子相匹配时就会获得满足。当技术娴熟的音乐家以一种有趣的方式违反这种期望,即开了一个音乐玩笑时,演奏者与听众均会感到愉悦,乐在其中。[92]Daniel J.Levitin:This is Your Brain on Music:The Science of a Human Obsession,p.191.

这段话看上去没错,阐明了列维京关于满足感和心理预期被打破的理念,但是他忽略了“内心拍子”被打断或取消的可能性。他在这里能感到的乐趣,是一种造成节拍不协调的乐趣,例如,终止式的延迟,或爵士乐中,在严格控制的节拍里即兴演奏。但是,笔者却耳闻目睹到《春之祭》释放出了极不寻常的节拍破坏力。

此外,本文讨论的并不仅仅是“合并节拍”(hypermeter),这点在古典时期的音乐中就消失了,但是,在节拍等级的中层范围内,却更突出了周期性律动和小节线所起的作用。为什么听众在听《春之祭》和斯特拉文斯基的其他音乐时,在美学层面会为挑战和打乱他们律动感的节奏和节拍所吸引呢?

这是一个非常值得研究的问题,不过,笔者还没有令人信服的答案。美学层面更深入的思考,可能取决于进化生物学、认知心理学和神经科学组成的交叉领域里的进一步突破。在这样的情况下,另一个值得思考的问题是,如何通过科学的传播来攻克美学的难题。可以推测出,这项(如所谓美学)“最枯燥乏味”的工作可能还需要一个世纪才能完成。然而,对于一些个别案例中的问题(所有音乐思想都有各自所属的领域,这些领域都涉及到音乐本身,其转换点是具体存在的)[93]Benjamin Boretz:“Musical Cosmology”,Perspectives of New Music 15(2),1997,p.130.,还是希望能够在短时间内解决。

——以羌族舞歌《叶忍》为例