河心岛生态修复模式构建

——以佛山市担担沙岛为例

文 代欣召 广州市城市规划勘测设计研究院高级工程师

萧敬豪 广州市城市规划勘测设计研究院工程师

孟德昊 广州市城市规划勘测设计研究院助理工程师

引言

河心岛是河流冲积而成的沙洲,是河流生态系统的重要组成部分,也是独具特色的宝贵自然资源。由于地理隔离、面积狭小、土壤贫瘠和水流侵蚀等原因,河心岛植被群落结构单一,生物多样性低,稳定性差,抗干扰能力弱,一旦遭到破坏就很难恢复。[1]同时,河心岛又是一个相对完整的生态系统,生物链结构完整,物质能量循环相对独立,一般具有特殊的生物群落,对于维持流域生态平衡和调节区域生态功能具有不可替代的作用。然而,大部分河心岛位于行政区划的边缘,容易成为管理的盲区,普遍存在无序建设占用宝贵生态资源、生产活动造成环境污染、土壤裸露造成水土流失、用后废弃造成功能衰退、单一物种造成生态退化等问题。加强河心岛这种典型生态系统的抢救性保护和系统性修复已经迫在眉睫。

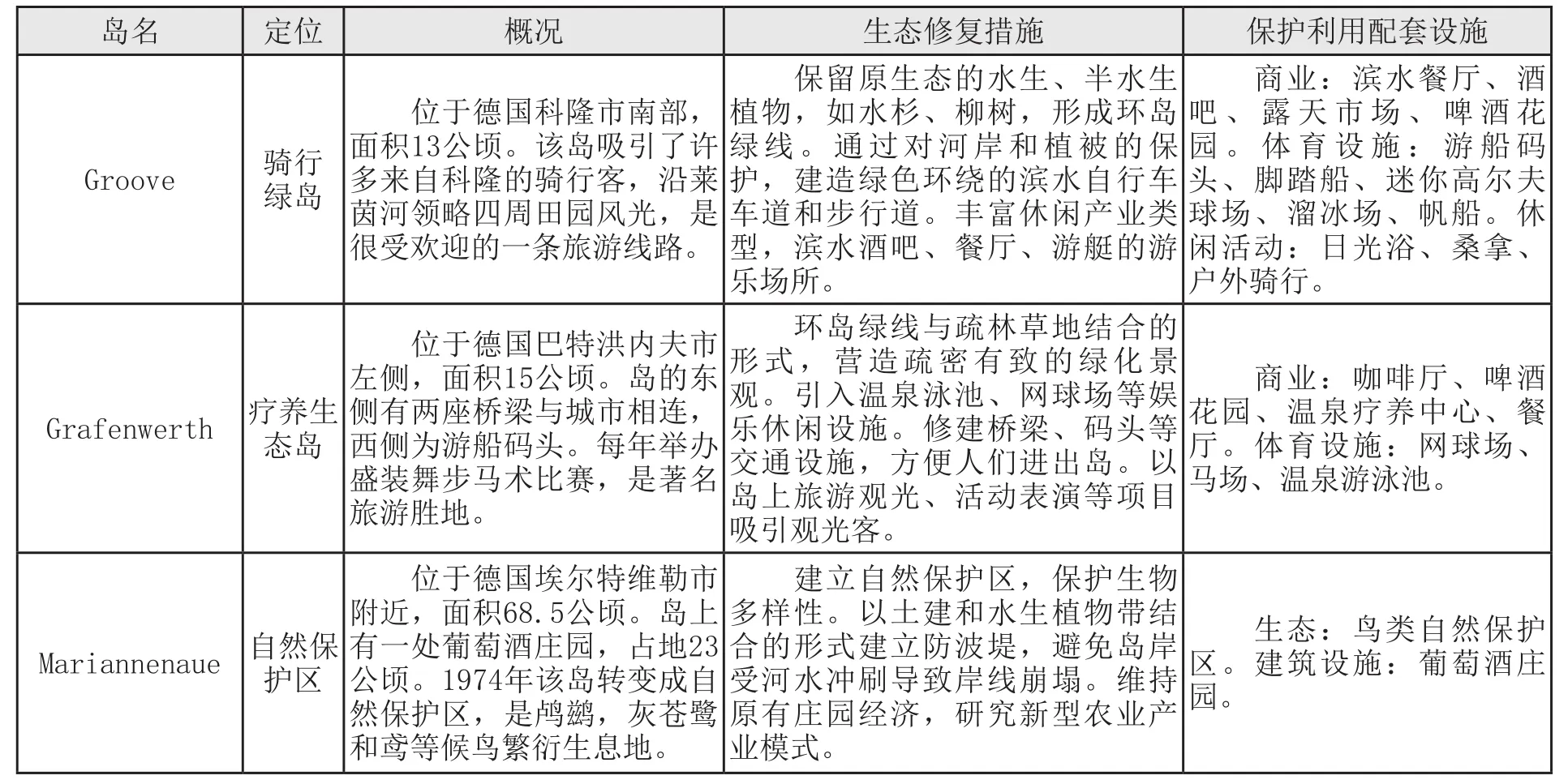

美国和德国很早就对河心岛生态修复进行了大量的研究和实践。[2]美国纽约总督岛面积约70万平方米,原来是军事基地,2003年该岛归还纽约州府。纽约州府在接管总督岛后,成立总督岛保存及教育公司,负责该岛的生态修复和日常管理工作,将16万平方米地保留为公园、8万平方米改建为教育用途的建筑物,12万平方米改为公共开敞空间。保护和改造有历史文化价值的建筑,保留军事建筑作为展览馆,发挥科普教育的使用功能,复原国家历史区景观。设置与陆地城市及城市标志物眺望的平台,提供可举办文化时尚活动的大型空间。重塑微地形,利用原场地废料,将岛南端的荒凉平地重塑成了带有山丘的全新场所。打造城市绿洲,将大片沥青停车场变成绿地,建设滨水步道,增加便利设施,创造供休闲、文化项目和民众放松的活动空间。注重生态保育,在岛的南端建设湿地公园,提供动物栖息繁衍场所。美国佛罗里达州印第安河上有河心岛70多个,这些河心岛基本处于未开发、原生态的状态,面积从50公顷到1 500公顷。佛罗里达州政府依托河心岛资源,打造城市“生态绿肺”,栽植红树林防护带、种植水生植物,改良环境、建造一个生机勃勃的景观生态系统,岛上植物层次丰富、环境宜人,成为城市水岸眺望的视觉焦点。德国结合莱茵河流域治理项目,采取了一系列恢复河心岛自然生态的措施(表1)。围绕生态功能重要的河心岛建立自然保护区,保护生物多样性。修建防波堤,减少岛岸受河水的冲刷导致的岸线崩塌。建设环岛滨水自行车道和步行道,为市民提供休闲场所。

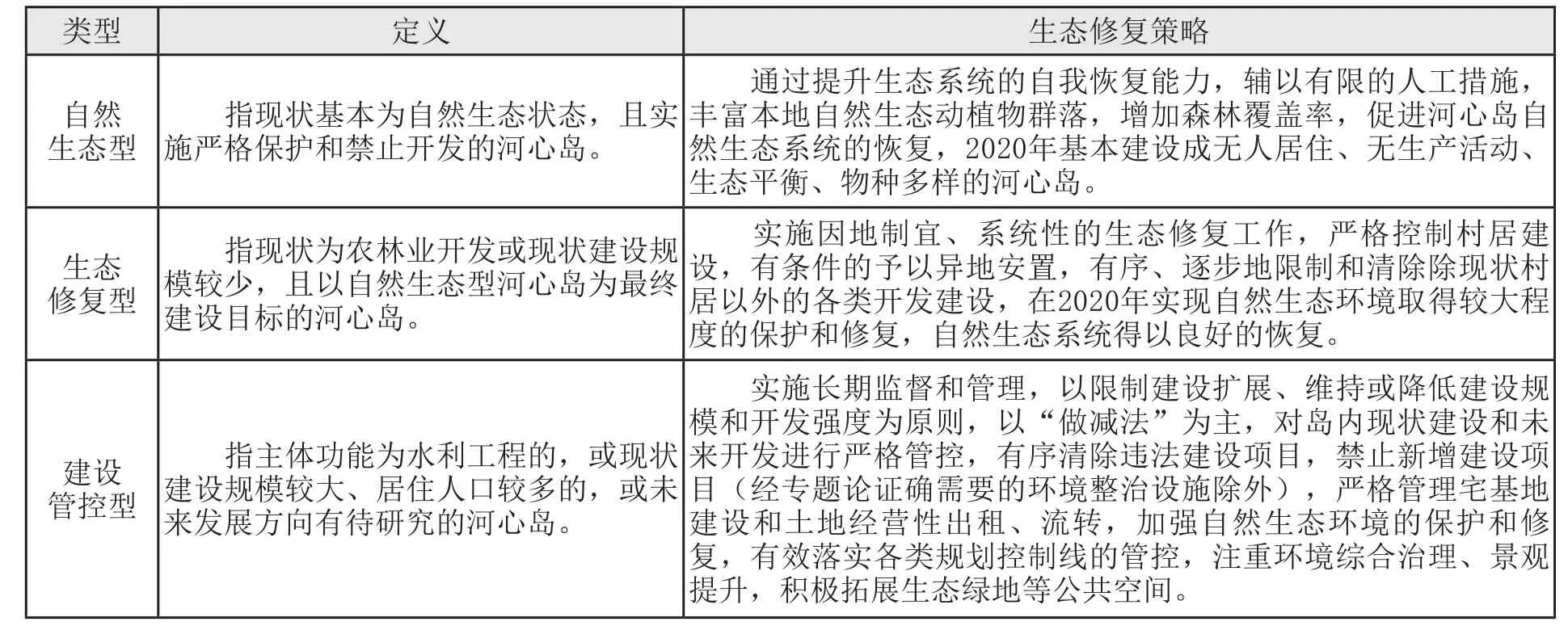

我国对河心岛生态修复工作的报道还比较少,主要集中在南方的广州和佛山地区。2015年广州市针对全市59个江心岛编制《珠江江心岛整体保护与控制性详细规划》,要求已开发的江心岛要做好规划控制,未开发的以保护生态环境、发展农业及旅游观光为主,不再进行房地产及商业开发,本着“少干预、少建设、少改造”的原则,保护好各岛屿的自然生态,做到一岛一景、一岛一特色。佛山市将河心岛生态修复列为自然生态文明建设三大重点任务之一,并印发《佛山市河心岛生态修复工作方案》(佛府办函〔2018〕451号),制定《佛山市河心岛总体整治规划指引》,将全市河心岛分为自然生态型、生态修复型和建设管控型三类,分类开展河心岛生态修复工作(表2)。要求因地制宜制定“一岛一策”实施计划,开展全市河心岛生态修复、环境治理工作,逐步将全市48个河心岛建设成为生态平衡、环境优美、物种多样的生态岛,或景观丰富、特色鲜明、管理有序的城市绿洲,总体实现“再现绿水青山”的建设目标。河心岛作为一种典型生态系统,研究其生态修复模式具有重要意义。

表1 德国莱茵河段河心岛生态修复措施

表2 佛山市河心岛分类与生态修复策略

一、研究区概况

担担沙岛位于佛山市南海区(22°48'03"N-23°18'00"N,112°51'55"E-113°15'47"E),西江下游河道上,总面积约10.9公顷。属南亚热带季风气候区,光热资源丰富,雨量充沛,年平均气温21.8°C,年均降雨量1 638毫米。雨热同季,春湿多阴冷,夏长无酷热,秋冬暖而晴旱。

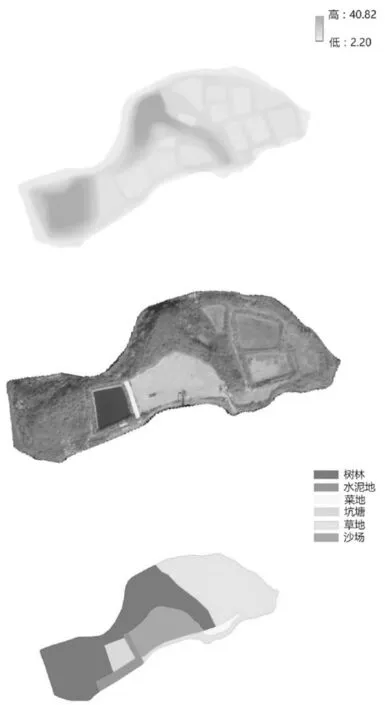

担担沙岛是西江河道上比较典型的河心岛,岛上无常住人口。整体地势较为平缓,最低点位于岛岸线,海拔为2.2米,最高点位于岛中心偏北的位置,海拔40.82米,全岛平均海拔26.51米,主要是土质地面(图1)。全岛没有堤围,岸线主要为自然岸线,总长度约1.6千米。岛上分布着多种类型的植物群落,西北部为天然次生林,常见植物有构树、苦楝、土蜜树、朴树、山黄麻、对叶榕、撑蒿竹等,中部有大面积裸露砂地,稀疏生长着莎草及禾草类植物,东南部有少量滩涂及湿生植被,东部有若干人工水塘及少量农田园地。动物主要为鸟类,常见的有黄腹鹪莺、长尾缝叶莺、白鹡鸰、红耳鹎、白头鹎、暗绿绣眼鸟、棕背伯劳等。担担沙岛所在河流西江为Ⅱ类水质。岛上有一座采沙场,有轻微的空气污染和废气污染,整体空气环境一般。远离道路,离最近的道路有281米,主要噪声来源为西江河上来往的船只,船只经过时的噪声在60~70db范围内变化。岛内鱼塘养殖由于饲料或排放物得不到有效清理,水体富营养化严重。在《佛山市南海区土地利用总体规划》中,担担沙岛为农田水利用地和耕地,北侧有部分城镇用地、农村居民点用地和农田水利用地。在《佛山市南海区城市总体规划(2010-2020)》中,担担沙全岛为禁止建设区,整岛位于城市蓝线内。

二、担担沙岛主要生态问题

(一)土地利用人工化特征明显,生态功能退化

担担沙岛受人为活动影响较为严重,曾经整岛租给某航务公司使用。航务公司在岛上建有餐厅、鱼塘、烧烤场等临时性建筑物,并在岛的中南部开辟砂石中转堆场,已使用的区域基本已丧失生态功能,面积约占全岛总面积的22%。岛东部的农田基本撂荒,杂草丛生。西北部的次生林林相单一。岛上的几个坑塘严重富营养化。

图1 担担沙岛现状图

(二)植被群落单一,有外来物种入侵

岛上植被基本全人工化,植被群落单一。菟丝子、飞机草、南美蟛蜞菊、白花鬼针草等外来有害植物于空旷地及林缘扩散,红火蚁等外来入侵生物影响生态安全。沙场区域植被群落遭到破坏,亟待重建。农田区域杂草丛生。

(三)浅滩区域土壤裸露,水土流失严重

担担沙岛所在的西江江面开阔,水流湍急,由于四周浅滩区域植被覆盖较差,存在严重的水土流失问题。同时由于浅滩植被未发育,生态系统的稳定性不强,生态景观也较为单一枯燥。

三、生态修复模式构建

围绕河心岛生态修复核心目标,构建包括开展生态调查和恢复条件评估、合理确定生态修复目标、划定生态修复策略分区、面向提升生物多样性的植被配置和面向长效机制的河心岛生态系统综合管理五大模块的河心岛生态修复工作模式。

(一)开展生态调查和恢复条件评估

生态恢复干预程度取决于生态系统自身退化和恢复力水平,无论是采用自然再生、辅助再生还是生态重建,开展科学的生态恢复能力评估是生态修复过程中最为关键的环节。[3]首先,要从河心岛的土地利用及建设情况、生态资源特征以及环境质量状况等方面对河心岛的基本情况进行详细调查和评估,明确河心岛存在的主要生态环境问题以及生态退化的重点区域,确定退化生态系统的边界,对退化生态系统的特征、原因、过程、类型、程度等进行详细的调查和分析。其次,详细调查河心岛内生态绿地、水系、湿地、动植物等自然资源,科学评估岛屿生境、土壤、生态系统功能以及水、气、固体废弃物等环境问题,明确各河心岛生态修复工作的重点和难点。再次,要对河心岛及其周边的土地利用规划、控制性详细规划以及相关专项规划进行评估,明确规划管理对河心岛区域的定位和保护建设要求。最后,要系统梳理河心岛与生态保护红线、蓝线、绿线、水源保护区等政策性控制线的关系,为将河心岛生态修复作为各类政策协同实施的平台提供基础,保障河心岛生态修复方案的可实施性。

(二)合理确定生态修复目标

制定明确且适宜的生态修复目标是有效开展生态修复工作的前提。由于生态修复是以修复各种生态过程为导向,它只是协助生态系统恢复不同的生态系统功能,因此生态修复不存在最终的目标或终点,也不会生产出产品。[4]生态修复目标的确定要充分考虑区域自然地理条件、退化程度、规划定位以及社会经济条件等因素,结合生态要素特征制定。修复目标可以从实现生态系统的地表基底稳定性、恢复植被和土壤、保持一定的植被覆盖度和土壤肥力、增加种类组成和生物多样性、实现生物群落的恢复、提高生态系统的生产力和自我维持能力、减少或控制环境污染、增加视觉和美学享受等角度提出。针对担担沙岛生态退化的情况,确定生态修复目标包括五个方面:加强有害生物控制,促进自然演替;强化湿地连通,改造孤塘为塘链系统;沙地混种复绿,重塑动植物生境;优化滨水植被配置,提高岸滩稳定性;减少人为干扰,加强综合管理。

(三)划定生态修复策略分区

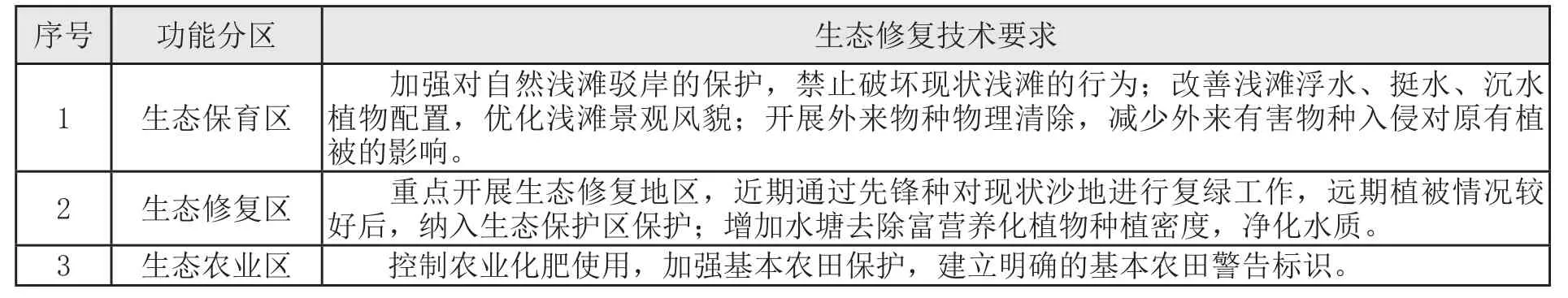

划定适宜的生态修复策略分区有利于提高生态修复工作的系统性,而且还可以为后续的河心岛生态系统综合管理提供依据和导向。担担沙岛基于现有土地利用情况、主要生态环境问题以及生态修复目标要求,将全岛分为生态保育区、生态修复区和生态农业区三类(图2和表3)。生态保育区重点开展入侵物种清退、林相更新改造以及自然浅滩驳岸的保育与生态营造;生态修复区重点开展沙地混种复绿和水塘富营养化治理;生态农业区重点开展农药化肥等面源污染控制和生态种植模式推广。

(四)面向提升生物多样性的植被配置

各种各样的动植物在生态修复中起着至关重要的作用,动植物在长期进化过程中形成了对环境的适应能力,如果在适当的阶段引入适宜的动植物种类,在它们的带动下就能逐渐形成功能稳定的动植物群落。[5]因此,通过优化植被配置,重建或优化动植物群落,是保护和修复生态系统的核心内容。担担沙岛的植被配置以提升生物多样性为基本目标,主要考虑三个方面的因素:1.针对土壤裸露的沙地,引入适应沙质土壤的乡土植物复绿,促进水土保持,重塑生态系统;2.通过种植具有净化水质功能的水生植物,改善鱼塘水体富营养化污染的现状,重塑生境,同时种植水生植物加强浅滩维育;3.通过分析鸟类的食源及栖息地偏好,针对每种鸟类提供植物配置指引思路,为鸟类提供栖息与觅食生境。针对河心岛存在的三种动植物生境分别提出植物配置方案(表4和图3)。沙地种植黄瑾、构树、血桐、夜合、海桐、中华芒、类芦等乡土树种植物,提高绿化密度,重塑生态系统,为动植物提供食源及栖息生境。水塘和浅滩生境主要种植香蒲、水生美人蕉等挺水植物、睡莲等浮叶植物、狐尾藻或黑藻等沉水植物,繁殖能力强,净化水体,且具有良好的景观效果(见图4),为动物提供落脚空间。岛屿生境以保育现状林地为主,可适当增加榕树、水蒲桃、水黄皮等乡土树种果树种植。

(五)面向长效机制的河心岛生态系统综合管理

图2 担担沙岛生态修复策略分区图

图3 担担沙岛植被配置分区图

表3 担担沙岛生态修复策略分区与技术要求

表4 担担沙岛植被配置名录及属性一览表

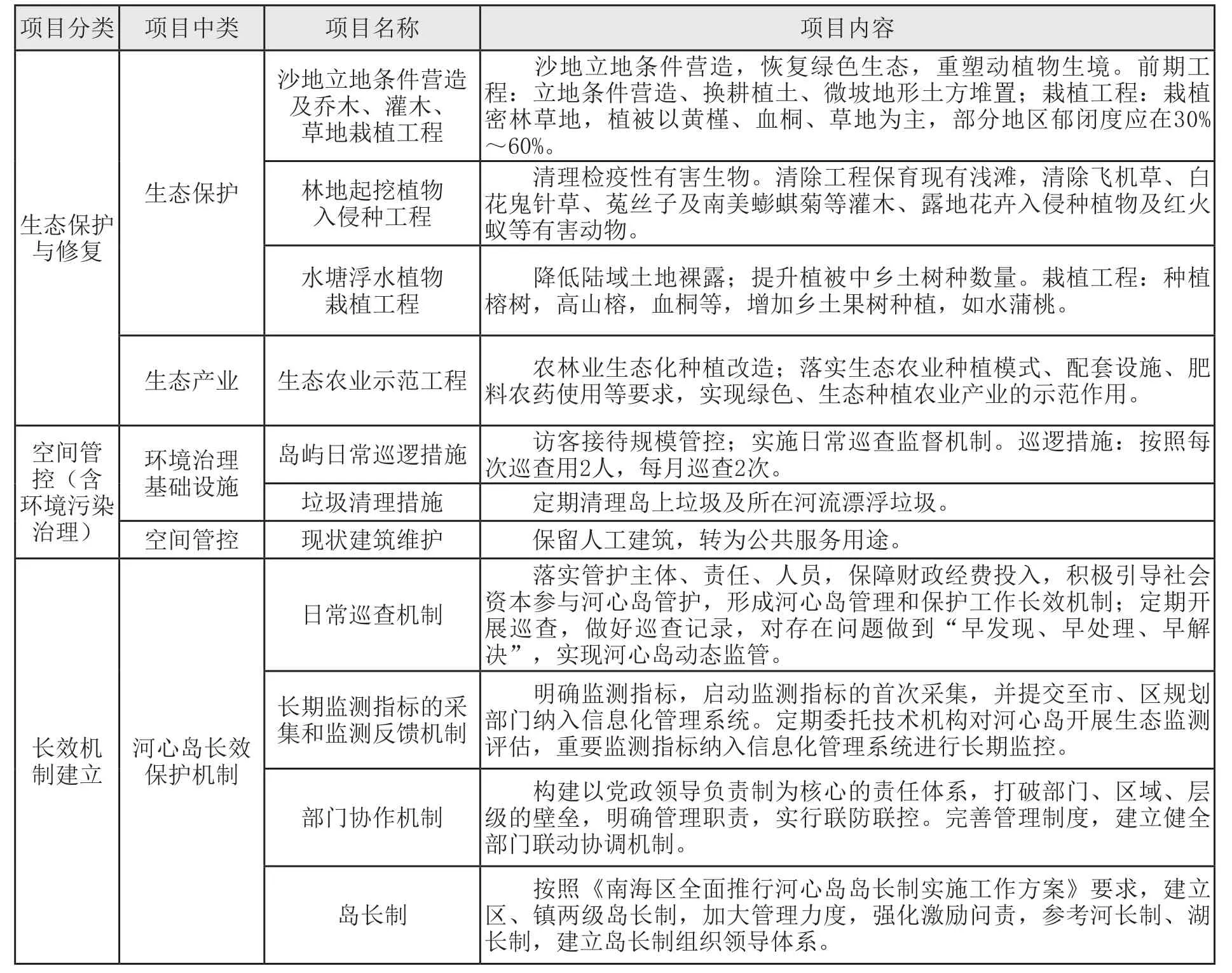

以生态系统为基础的岛屿综合管理是当今全球岛屿保护管理的发展趋势。[6]担担沙岛制定河心岛生态修复实施计划(表5),依托河心岛生态修复工作建立岛长制,以两个机制和五项制度为依托实施河心岛生态系统综合管理。建立岛长领导下的部门联动机制,以生态修复、污染防治、监督巡查为主要职责,结合职能确定河心岛联系部门,协助岛长开展工作,协调其他部门合力、高效推进岛长制各项工作,形成“岛长领导、联系部门牵头、其他部门联动”的工作机制。实施“互联网+岛长制”行动计划,整合水务、环保、住建、国土等相关行业信息资源,利用云计算、大数据、移动互联等技术,开发建设岛长制信息管理平台。建立河心岛生态修复联席会议制度、专项督察制度、日常管护巡查制度、信息报送制度和档案管理制度,用制度化的手段促进河心岛生态系统管理的落地实施。

图4 担担沙岛生态修复效果图

表5 担担沙岛生态修复实施计划

四、结论与讨论

由于面积狭小、地理隔离、植被发育条件差等原因,河心岛生态系统普遍比较脆弱,一旦遭到破坏就很难恢复。强化河心岛这种典型生态系统的保护和修复,具有现实必要性。然而由于我国生态修复工作基础相对薄弱,在法治体系、理论研究、政策架构、制度规范、技术标准、学科建设等方面还比较滞后,河心岛生态修复工作严重缺乏相关的理论、方法和配套政策支撑。

本文针对担担沙岛存在的人为干扰严重、生态功能退化、植被群落单一、水土流失严重等问题,构建基于恢复生态学理论的河心岛生态修复模式,通过优化植被配置提升生物多样性,恢复退化的生态系统,促进河心岛生态系统的自然演替,是在统一实施国土空间用途管制和生态修复职责背景下针对河心岛这种典型生态系统开展生态修复工作的技术尝试。然而,由于生态系统过程和机制的复杂性、影响因素的多样性以及生态修复效果验证的长期性等因素,本文提出的河心岛生态修复模式和生态修复方案的实施效果还有赖于实践检验。特别是植被配置的适宜性、群落自然演替的可达性以及生态服务功能提升的内在机制还需要长期的动态监测、跟踪调查和综合评价。