时势·家族·交游:文徵明绘画的艺术认同和影响力生成

◇ 张同标

沈周和文徵明主盟吴门画坛之时,意大利正是达·芬奇和米开朗琪罗的文艺复兴时代。稍为年长的达·芬奇(1452ü 1519)大致与沈周(1427ü 1509)同时代。米开朗琪罗(1475ü 1564)稍晚于文徵明(1470ü 1559)五年,也同样享年九十。肆虐欧洲的黑死病,动摇了原本被视为理所当然的宗教信仰,由他力救赎转向自我肯定,从以神为本转向以人为本,以科技和数理为手段改变了绘画的旧有程式。沈周、文徵明(下称“沈文”)等人承继“元四家”之风,再次强化了绘画的文学化,随势获得了精英队层的广泛认同。中国书画极重视诗文修养,而西欧画家向来未闻有这一要求。因而我们可以这样说,中国的吴门画派与西欧的文艺复兴基本同时。吴门绘画追求的文学化,使得中西绘画进一步拉开了距离,各呈其态,各自确立了自己的艺术取向。“沈文”绘画的文学化,固然与其自身的诗文修养密切相关,但也不妨视为时代的选择和共识。或者说,“沈文”时代的绘画趋势就是文学化,他们适逢其会,时势造就了沈文,“沈文”也同样标举了时代的标帜。

文徵明传载《明史》卷二百七十八列传第一百七十五文苑三,传后有一段评论:“吴中自吴宽、王鏊以文章领袖馆阁,一时名士沈周、祝允明辈与并驰骋,文风极盛。徵明及蔡羽、黄省曾、袁袠、皇甫冲兄弟稍后出。而徵明主风雅数十年,与之游者王宠、陆师道、陈道复、王穀祥、彭年、周天球、钱穀之属,亦皆以词翰名于世。”(中华书局新校本第24册,第7363页)这段评论不仅表明了沈周和文徵明的文苑地位,而且还特意说明了文徵明主持风雅,在他的周围形成了词翰集团,文徵明不愧“吴中才子”之称。

作为吴门画派领袖的“沈文”,都有令人称道的诗文著述传世。沈周有《石田诗选》十卷,四库提要云:沈周“晚年画境弥髙,颓然天放,方圆自造,惟意所如,诗亦挥洒淋漓,自写天趣,盖不以字句取工,徒以栖心丘壑、名利两忘、风月往还、烟云供养,其胸次本无尘累,故所作亦不琱不琢,自然拔俗,寄兴于町畦之外,可以意会而不可加之以绳削。其于诗也,亦可谓教外别传矣”。“吴宽序称其诗余发为图绘,妙逼古人。核实而论,周固以画之余事溢而为诗,非以诗之余事溢而为画。宽序其诗,故主诗而宾画耳。”馆臣提要注意到了沈周诗画本一律,这正是吴门画派区别于浙派的根基所在。

[明]文徵明 山水图轴67.4cm×33cm 纸本墨笔 台北故宫博物院藏钤印:文徵明印(白)悟言室印(白)

文徵明有《甫田集》三十五卷,四库提要云:“徵明与沈周皆以书画名,亦并能诗。挥洒淋漓,但自写其天趣,如云容水态,不可限以方圆。徵明诗则雅饬之中时饶逸韵。周天怀坦易,其画雄深而苍莽,诗格如之。徵明秉志雅洁,其画细润而潇洒,诗格亦如之。要亦各肖其性情,不尽由于所仿效也。”馆臣提要也同样诗画连类而言,而且还强调诗格与画格内在相通,俱从性灵深处汩汩流淌而出。沈周雄深苍莽,文徵明雅洁细润,各肖性情,犹如沈文的绘画,视而可识,察而见意,无所隐遁。

秀水朱彝尊《静志居诗话》卷八列举了沈周的清篇秀句“明河有影微云外,清露无声万木中”“落木门墙秋水宅,乱山城郭夕阳船”“竹枝雨暗蟏蛸户,豆叶风凉络纬篱”云云,认为是诗中有画,评论说“昔郭熙撰《林泉高致》具摭唐人之句取可入画者授人,若翁之诗即此,亦图之不尽也”(明代传记丛刊第八册影印)。朱彝尊又满怀深情地回忆了少年时诵过的文徵明的诗“杨柳阴阴十亩塘,昔人曾此咏沧浪。春风依旧吹芳杜,陈迹无多半夕阳。积雨经时荒渚断,跳鱼一聚晚波凉。渺然诗思江湖近,更欲相携上野航”,认为这首诗“视集中所载尤出尘壒之表”(同上卷九)。

苏东坡以诗论画,标举“诗画本一律”,郭熙品玩“古人清篇秀句,有发于佳思而可画者”,借以启发画意。元人绘画亦诗亦画,“沈文”直承元人再次践行了诗画本一律的传统,在绘画中融入他们擅长的诗文意趣,成为元代以来的又一普遍风气。细细想来,明初浙派戴进和吴伟诸家向来未闻精研诗文,更谈不上诗文传世。沈文时代的画评家多鄙薄浙派,这也是重要原因之一。余杭沈朝焕跋戴进钟馗画像,很是恰当地说出了浙吴两派的差异:“吴中以诗字装点画品,务以清丽媚人,而不臻古妙,至姗笑戴文进诸君为浙气。”(天明四年本《历代名公画谱》卷三)在浙吴争衡的背景下,沈文复兴诗画本一律之举充分赢得了时代的厚爱。

借助于诗文学养,“沈文”创作了许多基于文学想象的绘画作品。沈周的《庐山高图》,自题长歌《庐山高》“庐山高,高乎哉!郁然二百五十里之盘踞,岌乎二千三百丈之巃嵸”云云,这令人联想到欧阳修的同名长歌“庐山高哉几千仞兮”。文徵明曾多次绘制《赤壁图》,又曾多次书写《赤壁赋》,无疑是东坡赋启发了文徵明的画意,我们在他的书画里自然而然地想象“清风徐来,水波不兴”,客吹洞箫,箫声“如怨如慕,如泣如诉”,凄切婉转,“哀吾生之须臾,羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终”。虽然一赋一画的倾诉指向不尽相同,文徵明因赋而画,赏鉴者因画及赋,在精擅诗画的精英文化层里发生了共鸣,并逐步成为普通民众的样本指向。

借助于《历代著录画目》,我们注意到文徵明的绘画有许多源于诗文想象的创作。戴进和吴伟明显缺乏类似的绘画作品,他们屡屡描绘的钟馗出游之类带有民俗意味的创作也是沈文诸家所不屑多为的。即使是列入“吴门四家”之一的仇英,也因为不谙诗文使得文徵明遗憾不已。据传,文徵明的人物画名作《湘君湘夫人图》,原本是文徵明邀仇英绘画的,然而仇英似乎难以领会《九歌》的微言大义。王穉登《吴郡丹青志》将仇英列入能品之末,称其“特工临摹”“稍或改轴翻机,不免画蛇添足”,又评论仇英之师周臣,“若夫萧寂之风、远淡之趣,非其所说是”,评价都不高。究其大略,正如王肯堂所说,周、仇画品不高,是因为两人胸中都“少得唐生数卷书耳”。这些事实就不能不令人联想到绘画的文学化倾向,这种倾向只能漫延在词翰阶层。

[明]文徵明 湘君湘夫人图轴 100.8cm×35.6cm 纸本设色 1517年 故宫博物院藏款识:湘君。君不行兮夷犹,蹇谁留兮中洲。美要眇兮宜修,沛吾乘兮桂舟。令沅湘兮无波,使江水兮安流。望夫君兮未来,吹参差兮谁思。驾飞龙兮北征,邅吾道兮洞庭。薜荔柏兮蕙绸,荪桡兮兰旌。望涔阳(兮)极浦,横大江兮扬灵。扬灵兮未极,女婵媛兮为余太息。横流涕兮潺湲,隐思君兮陫侧。桂棹兮兰枻,斫冰兮积雪。采薜荔(兮)水中,搴芙蓉兮木末。心不同兮媒劳,恩不甚兮轻绝。石濑兮浅浅,飞龙兮翩翩。交不忠兮怨长,期不信兮告余以不闲。朝骋骛兮江皋,夕弭节兮北渚。鸟次兮屋上,水周兮堂下。捐余玦兮江中,遗余佩兮澧浦。采芳洲兮杜若,将以遗兮下女。时不可兮再得,聊逍遥兮容与。湘夫人。帝子降兮北渚,目眇眇兮愁余。袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。登白蘋兮骋望,与佳期兮夕张。鸟何萃兮蘋中,罾何为兮木上。沅有芷兮澧有兰,思公子兮未敢言。慌忽兮远望,观流水兮潺湲。麋何为兮庭中?蛟何为兮水裔?朝驰余马兮江皋,夕济兮西澨。闻佳人兮召余,将腾驾兮偕逝。筑室兮水中,葺之兮荷盖;荃壁兮紫坛,播芳椒兮成堂;桂栋兮兰橑,辛夷楣兮药房;冈薜荔兮为帷,擗蕙櫋兮既张;白玉兮为镇,疏石兰兮为芳;芷葺兮荷屋,缭之兮杜衡。合百草兮实庭,建芳馨兮庑门。九嶷缤兮并迎,灵之来兮如云。捐余袂兮江中,遗余褋兮澧浦。搴汀洲兮杜若,将以遗兮远者;时不可兮骤得,聊消摇兮容与!正德十二年丁丑二月己未停云馆中书。余少时阅赵魏公所画湘君、湘夫人,行墨设色,皆极高古,石田先生命余临之,余谢不敢。今二十年矣,偶见画娥皇、女英者,顾作唐妆,虽极精工,而古意略尽。因仿佛赵公为此,而设色则师钱舜举。惜石翁不存,无从请益也。衡山文徵明记。钤印:文徵明印(白)衡山(朱)停云生(白)

[明]文徵明 江南春图卷 24cm×77cm 绢本墨笔 1544年 上海博物馆藏款识:徵明戏效倪云林写此,甲辰八月廿又六日。钤印:悟言室印(白)徵仲(朱)徵明(朱)

吴中文人辈出,诗文风气虽然屡有变迁,而以诗意求画意则不谋而合,虽承东坡高论而实趋其极,“沈文”之后又略有转变。诗与画,这两种艺术“其实不是取代彼此,而是为彼此提供新的力量”。文徵明凡画必诗,诗格与画境互为表里,作为文人诗画理想的元典被反复品评解读,转化为再创作的内在基因。

我们反复征引文苑传和诗话,意在表明,在明清之时的学术视野中,文徵明首先以诗文词翰名列文苑,书画次之,诗文之于书画的重要性可此可见一斑。宋人文与可自称“吾诗第一,楚辞第二,章书第三,画第四”,后来的徐文长自称“吾书第一、诗第二、文第三、画第四”,至近人齐白石也同样顺着说“我诗第一,印第二,书第三,画第四”,可见诗文优先于绘画并非一时一地之事。有意思的是,我们顺着这一思路再次翻检《明史》,戴进和吴伟等浙派巨子俱不在其中,“吴门四家”之一的仇英也不在其中,这说明书画从属于文苑,书画托文苑以传,图画非止艺行。

正值“吴宽、王鏊以文章领袖馆阁”之时,作为晚辈的文徵明正在展拓时期。吴王两人领衔主编《重修姑苏志》,文徵明名列编委第四,题为“长洲县儒士文璧”(包括《明史》在内的明清著作多写作璧),与浦应祥、祝允明、蔡羽、朱存理等名士同侪一堂。志书卷首王鏊序,自署“正德纪元(1506)二月”,其时文徵明37岁,以儒士身份名动公卿之间,已在吴中文坛领有一席之地。《重修姑苏志》利用了吴宽的遗稿,文徵明“学文于吴宽”,这一层关系在所难免,而文徵明首先在姑苏以诗文见长却也是毋庸置疑的事实。

《明史》本传称文徵明“学文于吴宽(1435ü 1504),学书于李应祯(1431ü 1493),学画于沈周(1427ü 1509),皆父友也。又与祝允明、唐寅、徐祯卿辈相切磨,名日益著”。这些话大概来源于钱谦益《列朝诗集小传》丙集,“徵明父温州守,宗儒,有名德,吴原博、李贞伯、沈启南皆其执友。徵仲授文法于吴,授书法于李,授画法于沈,而又与祝希哲、唐伯虎、徐昌国切磨为诗文,其才少逊于诸公,而能兼撮诸公之长。其为人孝友恺悌,温温恭人,致身清华,未衰引退,当群公凋谢之后,以清名长德,主中吴风雅之盟者三十余年。文人之休有誉处寿考令终,未有如徵仲者也”(上海古籍出版点校本,1983年,第305页)。

可以想象,文徵明早期阶段从游于父辈的师长,是其父文林为之留下的宝贵资源。确实,父执吴宽等人很是器重文徵明,广为延誉,文徵明也始终执弟子礼,言必称“我家吴先生,我家李先生,我家沈先生”。及诸老谢世,文徵明正值不惑盛年,自此开始主盟吴中风雅,从其游者俱一时名士,都擅长诗文书画。文徵明以诗文书画赢得了尊重。他的性格也很好,“孝友恺悌,温温恭人”。唐寅科场落魄狂佯自弃,像吴伟那样花中行乐酒中眠,这就使得文徵明揪心不已,屡有讽劝。辱骂和恐吓不是战斗,激愤和哀怨也不是世态常情,唐寅的负面情绪可一不可再二,文徵明的温恭风范也使得吴中名士乐与之游。

嘉靖二十年辛丑(1541)夏,毛锡嘏以贡太学入都,文伯仁、皇甫冲等人赠诗为别,文徵明为绘《溪堂宴别图卷》,此卷现存,曾经保利拍卖。顾文彬《过云楼书画记》卷八著录:“设色,作茅堂临水,四人席地坐。一执卷,一持杯使童斟酒,其二相对促膝。阶下二童执羽扇侍立。迤左柳阴下,停舟待发。岸上两人,若剌剌偶语然。”受画者毛锡嘏次年又请他们题跋,首周天球,次皇甫冲,次陆粲,次王穀祥,次文伯仁,次皇甫濂,次汤士伟,次文彭,次沈大谟、次彭年,次文嘉,次顾云龙,次陆师道,次周天球,次文仲义,次陈汭,次钱穀。这十数人正是文徵明主风雅时期的吴中名士,一是文徵明子侄,二是游于文徵明门下的追随者,他们都能诗善画,都能卓然成家。此卷可以使我们想到,雅集或宴别为吴中文士提供了共聚一堂的机会。他们彼此熟识,彼此影响,彼此延誉,生活习惯与诗文理论都是共通之处,易于形成一代风气。更重要的是,绘画和题跋使他们作为群体意象流芳后世,后者使得宴饮雅聚成为我们思慕的吴中风雅和文化记忆。

文士雅集,烹茶煮酒之外,自不免诗歌酬唱、书画纪事,往往被引为盛事。49岁的文徵明,因惠山之行而有《惠山煎茶图》。正德十三年(1518)二月,文徵明与蔡羽、汤珍、王守、王宠等游览无锡惠山,在八角形泉井旁的竹炉山房里饮茶赋诗的情景,工笔青绿,景色明丽,风格细秀文雅。惠山锡惠公园内的“天下第二泉”,在二泉亭下,覆荫不大的上中二池,上池八柱圆栏,中池四柱方栏,圆者甘,方者不及,而下池稍远,水面宽广,面迎漪澜堂。文徵明画中的那口泉眼,即上池,三池之中水质最优。二泉亭侧为竹炉山房,亭后有陆子祠。因陆羽品泉而惹人寻访,摅怀旧之蓄念,发思古之幽情。华彦钧,俗称瞎子阿炳,在此奏响了名震天下的《二泉映月》。回视《惠山煎茶图》,文徵明的创作半出想象,意在纪游,以画卷为诗笔。

[明]文徵明 山堂访友图轴 65cm×36.9cm 绢本墨笔 上海博物馆藏款识:灌木翳深径,苍山落日明。相寻知不远,风送读书声。徵明。钤印:文徵明印(白)

钱穀字叔宝,少孤贫,游文徵明门下,文徵明命名其书房为悬馨室。亦善绘画,有《惠山煮泉图》,描绘八柱圆池旁的钱穀与友人聊天。乾隆题诗,有句云“此地诚远俗,无尘便是仙”,颇能印证雅聚诸人心意。此图画于隆庆四年(1570),文徵明虽已谢世十年有零,此图此景仍恍如文徵明惠山煎茶,笔墨虽平实,而文人潇洒怡然之情态盎然目前。文徵明绘画影响了钱穀,而钱穀又使人追想文徵明,相得益彰。

文徵明也与书画收藏家往来甚密。今藏上海博物馆的《真赏斋图卷》描绘了友人华夏所居真赏斋的庭园之景,华夏是当时极负盛名的鉴藏家。此幅工笔设色,描写真赏斋宽敞的院中,湖石桐荫下,二人对坐,气氛雅静闲适,是晚年细笔的代表作品。华夏为无锡望族,富饶赀财,可以想见画中的茅屋并非实景而只是高士不染尘世的象征,湖石更是典型的江南符号,已经从物质存在提升了文化符号。清代董邦达供奉禁中,所作《三希堂图轴》描绘了大山巍峨,长松溅瀑,文士于水阁临轩观鱼,又童子临溪取水煮茶,左上方有乾隆御题“三希堂记”长文,比照于紫禁城的非壮丽无以重威,董邦达的造景立意真切地再现了帝王内心深处的文士倾向,“深心托豪素,怀抱观古今”。文徵明画卷之中类似的语言符号,既是旧有绘画程式的延续,又不经意地褒扬了受画者的光风霁月。《真赏斋图》发源于华夏的书斋名。所谓斋号,如华氏真赏斋、文氏停云阁,多起于印石、笔端。以堂名斋号为画题,微言寄意,既是文士理想精神的简要概括,也是他们往来酬唱的最好见证。

画卷后有文徵明书写的《真赏斋铭》两通,自署“嘉靖三十六年岁在丁巳(1557)”,时年文徵明八十有八。卷后又有嘉靖二十八年(1549)丰坊《真赏斋赋》。这一铭一赋是我们今天解读华夏收藏的绝好资料。著名的张旭《草书四帖》当时就是真赏斋收藏的铭心绝品,围绕这件草书作品的鉴定意见还有许多争议。华夏编印了《真赏斋帖》,钩摹《荐季直表》《袁生帖》《万岁通天帖》三种为上下两卷,初锓于木,后毁于火,重刻于石,前后微有小异,火前本尤为珍贵。文徵明与书画收藏家的往来,对于培养和提升文彭等人的鉴定能力尤有助益。嘉靖三十九年(1560)文氏辑刻《停云馆帖》,与《真赏斋帖》有一时瑜亮之评。人以书传,信不诬也。

文徵明身后,风雅归属于王穉登(1535ü 1612)。王穉登字伯穀,传载《明史》列传第一百七十六文苑四,传论云“吴中自文徵明后,风雅无定属,穉登尝及徵明门,遥接其风,主词翰之席者三十余年”。王穉登与文徵明子侄辈过从甚密,他的女儿嫁与文嘉之子元善,与文嘉是儿女亲家。王穉登晚生于文徵明六十六年,直接往来不多,虽然只能称为“遥接其风”,但他褒扬文氏一派的诗文书画用力甚勤,影响也很大。

王穉登著《吴郡丹青志》,“感名邦之多彦,瞻妙匠之苦心”,嘉靖癸亥(1563)自叙成书,以神妙能逸四品评论吴郡画家凡二十五人。评文徵明云:“金昌世家,奕叶簪组,弱龄隽茂,蜚声公卿间,好古笃修,大雅君子。书名雄天下。画师李唐、吴仲圭,翩翩入室。由诸生荐为翰林待诏,未几谢归,逍遥林穀,益勤笔砚,小图大轴,莫非奇致。晚岁德尊行成,海宇钦慕,缣素山积,喧溢里门,寸图才出,千临百摹,家藏市售,真赝纵横;一时砚食之士,沾脂浥香,往往自润,然慧眼印可,譬之鱼目夜光,不别自异也。年龄大耋,神明不凋,断烟残楮,篝灯夜作,故得者益深保爱,奉如圭璋。子嘉及犹子伯仁,并嗣其妙。嘉竹树扶疏,伯仁 岩峦郁茂;若或未见其止,足当赤帜绘林。”虽然没有多少实质性的评论,而以王穉登主词翰之席的声势,足以风行四方。

据王穉登品第,沈周入神品,唐伯虎、文徵明、文嘉、文伯仁入妙品。王穉登认为沈周在文徵明之上,同入妙品的唐伯虎也在文徵明之上,这个品次自有春秋褒贬。文徵明之妙品,微劣于沈周之神品,颇疑这是文徵明身后的吴门共识。与王穉登约略同时代的弇州山人王世贞(1526-1590)《明诗评》卷三评论云“大抵徵明诗如老病维摩,不能起坐,颇入玄言。又如衣素女子,洁白掩映,情致亲人,第亡丈夫气格”云云(《明代传记丛刊》第八册影印纪录汇编本)。衣素女子云云,取譬新奇,末句批评颇为严厉。后世评文徵明或曰浅,或曰单,辞气近于弇州。虞山先生钱谦益(1582ü 1664)《列朝诗集小传》丙集,文徵明之子文嘉“尝撰行略曰þ 公生平雅慕赵文敏公,每事多师之ÿ,又曰þ 公于诗,兼法唐宋,而以温厚和平为主。或有以格律气骨为论者,公不为动ÿ 。先生诗文书画,约略似赵文敏,嘉之所拟,庶几无愧辞。论诗而及于格律气骨,有微词焉。厥后吴门之诗,抽黄对白,日趋卑靡,皆名为文氏诗,嘉固已表其微矣”(点校本305ü 306页)。文徵明不重格律气骨,此即王世贞所云“第亡丈夫气格”。文徵明的温厚和平,至步武者不免趋于卑靡。“名为文氏诗”云云,无疑是从另一侧面说明了他的影响力之大,文徵明不愧是吴中屈指可数的诗文名家,与沈周、唐伯虎同列,而周臣和仇英不与焉。由此看来,《吴郡丹青志》虽曰品画,实兼品诗,而品诗尤在品画之上。

[明]文徵明 溪桥策杖图轴95.8cm×48.7cm 纸本墨笔 故宫博物院藏款识:短策轻衫烂漫游,暮春时节水西头。日长深树青帏合,雨过遥山碧玉浮。徵明。钤印:文徵明印(白)玉磬山房(白)

[明]文徵明 秋葵折枝图轴65.4cm×30.3cm 纸本墨笔 1533年 台北故宫博物院藏款识:秋日见庭中黄葵试花,戏填小词,寄《风入松》。秋来炎艳试宫妆,蜜染薄罗裳。翠翘斜映鹅儿淡,比鹅儿却自芬芳。旧恨檀心晕紫,新娇粉额涂黄。御袍新剪菊英长,露冷浥天香。晚凉似是无聊赖,低垂首,默默倾阳。刚被西风敛,却含情自倚东墙。偶几间有旧楮,遂图此书以系之。癸巳八月十日,徵明。钤印:文徵明印(白)悟言室印(白)玉磬山房(白)

文徵明的从游者,正史和诗评所记的有数十人,几乎囊括了吴中名士,而标举文徵明浥香自润者又不可胜数。在松江画派振发之前的书画家鲜有不沾溉文徵明的,即董其昌也不能免。交游既广,徒众亦盛,诗为文氏诗,画为文氏画,文徵明实为无与伦比的风雅总持。

尤为难得的是文氏子孙昌盛,不唯昌盛,文彭、文嘉、文伯仁、文仲义、文元善、文震孟等人,都是诗画兼善的一时俊彦,至闺阁文俶也不例外。文氏子孙一方面克承家声,继承了文徵明的书法绘画,另一方面又有振发扩展。文徵明子文彭,字三桥,善篆刻,是文人流派印的先声,文嘉精于鉴古,著有《严氏书画记》等书。文震亨擅长园林设计,著有《长物志》十二卷,至今被人珍视。郭熙曾说李成子孙昌盛,其山脚地面皆浑厚阔大,上秀而下丰。文徵明家族昌盛,有助于进一步推高文徵明的影响力。相比之下,沈周身后就要落寞得多。

文徵明家世书香,有《文氏五家集》十四卷。所谓五家,文洪、文徵明、文彭、文嘉、文肇祉。《四库提要》云:“文洪字功大,成化乙酉举人,官涞水教谕,著《括囊稿》诗一卷文一卷。其孙徵明著《甫田集》诗四卷。徵明长子彭,字寿承,官南京国子监博士,著《博士诗》二卷。次子嘉,字休承,官和州学正,著《和州诗》一卷。彭之子肇祉,字基圣,官上林苑录事,亦著诗五卷。中惟徵明名最盛,其家学之渊源,则自洪始之,如《静志居诗话》所称þ 野猿窥落果,林蝶恋残花,自得翻书趣,浑忘对客言ÿ 诸句,饶有恬澹之致。徵明诗格不高而意境自能拔俗,至彭嘉肇祉亦能于耳濡目染之余,力承先绪,所谓谢家子弟,虽复不端正者,亦奕奕有一种风气也。”文氏家族之盛,始于文洪,至文徵明而极盛。

[明]文徵明 雨舟归兴图轴 45.7cm×30.7cm 纸本墨笔 1527年 台北故宫博物院藏款识: 山云载雨昼冥冥,天外归舟雾里行。不恨山深无觅处,水滨茅屋有鸡声。徵明。钤印:辛夷馆(朱) 雁门世家(白) 玉兰堂(白) 徵明(朱)

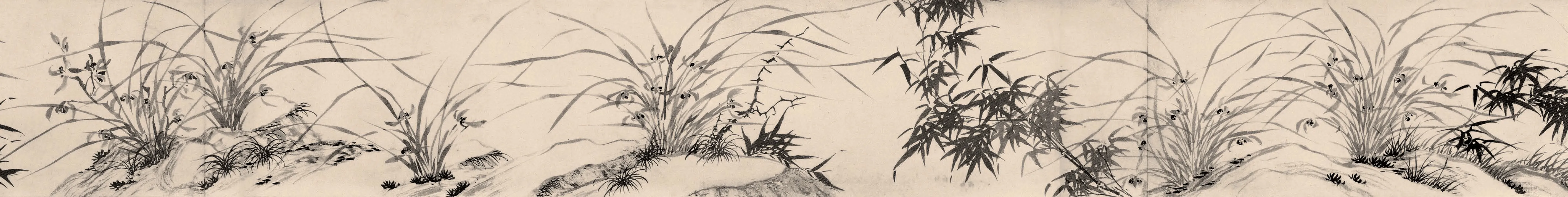

[明]文徵明 兰竹图卷 26.8cm×636cm 纸本墨笔 1543年 故宫博物院藏钤印:悟言室印(白)徵仲(朱)徵仲父印(白)惟庚寅吾以降(朱)

文氏家族,自文洪成化乙酉科举及第,文洪二子文林、文森,亦举进士,始以文显,成为吴门诗文望族。虽然文徵明屡试不第,但他曾任三年待诏(1523ü 1526),那是通过刑部尚书林俊、工部尚书李充嗣反复周旋才被破格举荐的,这时的文徵明已年届花甲白头,不得志,最终落寞返回吴中。而子孙却屡登黄榜,宦迹所至,自然而然强化了文徵明的影响力。长子文彭,以明经廷试第一,授秀水训导,官南京国子监博士。文彭子文元发,官至河南卫辉府同知。元发长子文震孟更是状元及第,历官翰林院修撰、礼部左侍郎兼东阁大学士。虽然仕与不仕与诗画自身没有必然的联系,而对于文徵明的艺术认同和影响力提升却是不言而喻的。

相比之下,文徵明的绘画之师沈周,虽为望族却世代隐逸不仕。沈周祖父沈澄“以高节自持,不乐仕进,子孙以为家法”,沈周本人也以易卦三十三遁之九五“嘉遁贞吉”谢却了苏州郡守汪浒的贤良推举。这固然是高士之风,却也难免制压了他诗画影响力的四方传播。沈周虽被尊为吴门画派的领袖,其影响力在相当程度上是经过文徵明作为中介而得以光大的。

明代的苏州地区,曾经因为张士诚的缘故,受到有意识的打压。在沈文时代,经济崛起,而在沈文共同在世的成化年间,苏州文人开始自发主动地有规模地科举出仕。文氏家族的科举行为,实际上顺应了时代的共同倾向,得以跻身于精英之列,更容易得到精英阶层的认同。这种努力也是文氏家族走向兴盛的内在动因。以前的国都京华通常是政治文化合二为一的中心,明代却各自分离,苏州成为独立于行政之外的文化中心,科举文人是沟通政治中心与文化中心两者之间的桥梁,使得作为文化中心的苏州文人集团实际上逐渐提升了政治中心的艺术品位。苏州文人立身于诗文,悠游于书画,并通过科举出仕扩大了吴门书画的影响力。

明代绘画,通常先论浙派,再论吴派,实际上这两者的先后关系并不那么明显。浙派的吴小仙(1459ü 1508),仅比沈周(1427ü 1509)早一年谢世,沈、吴两人的创作生涯是基本重合的。从文徵明主盟吴中风雅开始,浙派屡遭批评,被视为恶派,而吴派兴起,褒扬之声不断。这一升一降之中潜藏许多消息。首先是时势,中国绘画自宋元之变以来,浙派吴小仙被钦赐画状元印,最后醉死于秦淮河。虽然享誉京华,而他本人却更喜欢在秦淮河畔醉里看花。在吴伟之前的戴文进出身于普通画师家庭,起身于首饰匠,后以画名,终生不得志,郁郁而终于乡里。戴进和吴伟的绘画多在社会底层周旋,他们的《钟馗图轴》《武陵春图卷》颇多“土大夫所不道”的市井风俗。就绘画而言,拥有批评权的不是画家自身,而是诗文家。相比较而言,诗文更能从内心深处贴近于画家。或许可以这样说,沈文的影响力提升的重要因素之一,在于他们争取了相当广泛的精英朋友圈,相互酬唱,声气相通,易于形成群体共识。而浙派诸家自身不以诗文名世,与文士交往不多,戴、吴两人也没有生活在苏州这样的文化中心,自然也难以得到精英文化的认同。

李开先偏好浙派,自创批评条例,褒扬浙派,用力甚勤,但浙派游离于文学化之外,以画为画,很难得到文化精英的认同。李开先承认沈周“文学该洽,诗律清新”,却批评沈周的画“如山林之僧,枯淡之外,别无所有”,相反,对文徵明报以“诗写俱妙,小楷尤胜”的赞美,却不怎么评论其绘画,态度颇有不同。王穉登表彰吴门画家不遗余力,品诗胜于品画。作为批评家,王穉登借助于自身的文坛地位,其影响力远在李开先之上。

文徵明的绘画成就,毋庸置疑,源于自身的诗文修养和感通灵悟,而赢得生前身后名,特别是主盟画坛迄今不衰,在画艺上乘之外还有时势、交游、家族等诸多因素在共同起作用,其中的典型例证就是文徵明绘画的艺术认同和影响力生成。以时势论,中国画倾向于文学化,以诗意求画境,这是绘画的主流。中国画的主体是文化人。文徵明的诗文书画张大了时代共识。以交游论,文徵明总持吴中风雅,从游者众,更重要的是他们以绘画和题跋的形式得以流传,绘画界和诗文界浑为一体,亦诗亦画,相互标举,声气相通。以家族论,文徵明子孙昌盛,能诗善画,又能科举及第,宦游所至,自然而然地弘扬了吴门绘画,顺势提升了文徵明绘画的影响力。画家以品格立身,而遇或不遇,固然难以一概而论,只是得到时势、交游、家族三者共同襄助的,有时一代,舍文徵明之外不作第二人想。

[明]文徵明 石壁飞虹图轴 65.5cm×40.9cm 纸本墨笔 上海博物馆藏款识:木落高原静,秋清石壁寒。飞虹落天汉,只作玉泉看。徵明。钤印:文徵明印(白)悟言室印(白)

[明]文徵明 山水图轴 纸本设色 143cm×41.5cm 1545年款识:嘉靖乙巳冬,徵明制。钤印:徵明(白)停云(白)

[明]文徵明 寒林晴雪图轴 115cm×36.2cm 纸本墨笔 1531年 上海博物馆藏款识:嘉靖辛卯冬十月既望,徵明制。钤印:徵明(白)衡山(朱)

[明]文徵明 白玉兰图卷 133cm×27.9cm 纸本设色 1549年 美国纽约大都会艺术博物馆藏款识:嘉靖己酉三月庭中玉兰试花,芬馥可爱,戏笔写此。徵明。昨来溷扰,厨传且得承教。累日醉酒饱德。谢谢,无以云喻。到家为疮毒所苦,日夕爬搔,坐卧皆妨,无论它事。坐是缺以报谢,幸恕察也。向所要碑石,不审大小如何?专令王雅泉视诣示喻明白,好为干当也。雅泉亦士人,望为进之。拜玉兰拙笔就上,不宣。徵明顿首,补庵先生。诸贤郎不及列状,(待间)侍闲道意。三月十七日,徵明又言。简奉小画一缄同上,补庵郎中先生开收。徵明顿首再拜。钤印:文徵明印(白)悟言室印(白)

——文徵明《致妻札》