经济政策不确定性、宏观经济与资产价格波动

——基于TVAR 模型及溢出指数的实证分析

胡成春,陈 迅

(1.重庆理工大学经济金融学院,重庆 400054;2.重庆大学经济与工商管理学院,重庆 400030)

1 引言

美国次贷危机以来,全球金融市场经历了前所未有的动荡,各国政府为应对危机采取了一系列非常规的经济政策,导致不确定性增加并引发各方争议,美国联邦储备委员会(FRB)和国际货币基金组织(IMF)认为正是经济政策的不确定性阻碍了世界经济复苏[1-2]。Baker等[3]将经济政策不确定性定义为因政府未来政策不明朗而造成的经济风险,并构建了经济政策不确定性指数(Economic Policy Uncertainty,EPU),其指数显示我国经济政策不确定性在近年来屡创新高。①当前我国经济政策不确定性较高主要源于:一方面我国经济增长进入新常态,经济处在转型时期,面临较多的不确定性;另一方面世界经济复苏缓慢、局部冲突不断以及逆全球化思潮等外部冲击,使得国内经济政策不确定性不断攀升。

党的十九大报告指出,“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,宏观调控应当健全财政、货币、产业、区域等经济政策协调机制”。而较高的经济政策不确定性不利于经济增长以及宏观调控的实施效果[4-5],因此,有效识别经济政策不确定性的影响及其作用机制,对保持宏观经济政策的协调性与稳定性具有重要的现实意义。

Baker等[6]运用PVAR 方法对美国及其他11个主要经济体的研究发现,经济政策不确定性的高企对美国和欧洲国家的宏观经济产生了显著的负面影响。Mumtaz和Surico[7]利用SVAR 方程分别考察了政府支出、税收变化、公共债务可持续性和货币政策四种类型的不确定性对美国经济的影响,结果表明公共债务的可持续性对实体经济的影响最大,导致美国产出、消费和投资在两年内分别减少0.5%、0.3%和1.5%。Pastor和Veronesi[8-9]通过贴现因子将政策不确定性引入到股价当中构建了PV 模型,发现当经济政策不确定性较高时,公司的股票收益率变动会趋于一致,这使得投资者难以识别风险因而面临更大的风险敞口,并要求相应的风险报酬。Villaverde和Quinatana[10]使用VAR 和DSGE模型,研究表明未被预期到的和暂时的财政政策波动对经济活动存在不利影响,而且在经济处于零利率下限时期这种影响更明显,导致产出下降1.5%。然而,与以上研究结论不同的是,部分学者的研究表明经济政策不确定性对宏观经济的影响被高估。例如,Benati[11]利用SVAR 方法对美国、加拿大、英国和欧盟等四个经济体的研究发现,在美国次贷危机后,经济政策不确定性冲击对上述四个经济体的工业产出都造成了明显的负面影响,但在这之前则不具有明显的宏观经济效应;Born和Pfeifer[12]利用DSGE模型,研究政策风险对经济周期的影响,发现政策风险对产出影响较小,不足以引起经济的波动。

国内对于经济政策不确定性的研究尚处于起步阶段。由于经济政策不确定性难以直接量化,学者们最初以官员更替代表经济政策的不确定性,例如杨海生等[4]、曹春方[13]等,他们的研究表明经济政策不确定性会对经济增长和企业投资产生不利影响。随着Baker等编制的经济政策不确定性指数得到广泛的认可,越来越多的国内学者开始使用该指标代表经济政策不确定性展开研究。在宏观经济方面,金雪军等[14]利用该指数,研究表明我国经济政策不确定性对GDP、投资、消费、出口和价格变动都会带来负面影响,并导致有效汇率贬值。黄宁和郭平[15]进一步通过面板VAR 模型测度了经济政策不确定性对我国东中西各区域影响的差异。在微观企业方面,王义中和宋敏[16]、李凤羽和史永东[17]、饶品贵等[18]通过该指数研究发现,我国经济政策不确定性上升将抑制企业投资、增加现金持有。此外,夏婷和闻岳春[19]、林建浩等[20]分别考察了经济政策不确定对股票波动与股票定价的影响。但是,相关研究结论还存在争议。田磊和林建浩[21]利用脉冲响应和历史方差分解量化经济政策不确定性对重要经济变量的影响,发现经济政策不确定性对我国的工业产出影响较小,只是对价格水平有明显的负面冲击。张玉鹏和王茜[22]通过区分经济繁荣与低迷的不同时期,发现在经济低迷时期,经济政策不确定性对产出存在正向冲击,对经济是有利的;而在经济繁荣时期,经济政策不确定性对产出存在负向冲击。罗知和徐现祥[23]通过区别我国企业的所有制偏向,发现经济政策不确定性对国有企业与非国有企业投资的影响存在异质性。

以上文献显示,近年来,经济政策不确定性对宏观经济的影响引起了国内外学者的广泛关注,他们就此开展了大量的研究,但仍然存在以下问题:(1)国内外学术界关于经济政策不确定对宏观经济影响的研究结论还存在较大的分歧,这需要更多的理论和经验研究;(2)从研究方法看,目前的研究多以线性模型为主,较少关注经济政策不确定性影响的非对称性;(3)已有的研究更多地关注了经济政策不确定性对经济增长和企业投资的影响,但没有关注在经济政策不确定性高低不同时期变量间的相互溢出效应。与现有的文献相比,本文的主要贡献在于:(1)通过引入非线性的TVAR 模型,将经济政策不确定性分为高低两个部分,研究经济政策不确定性在高低不同时期其影响的差异,关注了经济政策不确定性影响的非对称性。(2)通过构建溢出指数测度经济政策不确定性、宏观经济变量与资产价格间的相互影响及其动态变化过程,从而判断在影响机制中相对作用的大小及总体溢出效应,弥补了相关研究的不足。(3)本文研究发现仅在经济政策不确定性较高时,其冲击使得产出降低,并引起房价与股市大幅波动;且经济政策不确定性对产出、房价和股市均存在正的净溢出,在经济政策不确定性较高时变量间的联动性更强,丰富了相关研究成果。

2 研究设计

2.1 不确定性影响的传导机制

经济政策不确定性是不确定性的一种类别,因此有关不确定性对宏观经济与资产价格的影响机制在一定程度上也适用于经济政策不确定性。不确定性影响宏观经济与资产价格的传导机制,主要包括实物期权效应、预防性储蓄与金融摩擦。

实物期权效应传导机制:实物期权效应是指由于投资的不可逆性与管理者的风险厌恶,当企业面临较大的不确定性时,其投资行为将变得更为谨慎,往往会选择延迟投资与雇佣。实物期权最早由Bernanke[24]等人提出,具体而言,实物期权效应将投资视为一种看涨期权,不确定性上升将提高企业等待的期权价值,企业选择当前投资就意味着放弃了未来投资的权利,因而理性的投资者将选择等待以获取更多信息后再投资,从而造成当前社会投资不足。Bloom 等[25]通过构建结构方程模型刻画了实物期权效应的影响机制,并量化了不确定性的影响,发现不确定性冲击使得投资、就业下滑,进而降低产出。

预防性储蓄传导机制:预防性储蓄是指家庭为了预防未来的不确定性,从而减少消费进行储蓄的行为。当消费者面临较高的不确定性时,会推迟其商品购买计划尤其是耐用商品,从而减少当期消费。例如,面对较高的不确定性,人们往往推迟买车、买房或装修等计划,并且较高的不确定性使得消费者对耐用消费品的需求缺乏弹性、对商品的价格信号不再敏感[26]。Bansal和Yaron[27]发现不确定性通过提高消费者的预防性储蓄、减少消费来影响经济增长,并且增加的储蓄并不会在将来转化为投资。因为,在开放的经济体中,消费者增加的储蓄可能会部分流失到国外。在Romer[26]的研究中,就认为大萧条时期较高的不确定性是导致需求下降的一个关键因素。

金融摩擦传导机制:金融摩擦是指由于信息不完全和市场不完备导致融资成本增加的因素,信息的不对称导致金融中介要求资金回报率高于无风险利率,由此产生风险溢价。在股权融资方面,较高的不确定性容易导致金融资产收益出现趋同效应,令投资者难以分散风险,从而对风险投资和风险承担采取更加谨慎的态度,并要求更高的风险回报[9],导致风险溢价上升,增加了企业的融资成本。在银行信贷方面,不确定性增加了企业违约或破产的概率,因此银行部门会通过提高利率以及收缩贷款规模来应对;并且不确定性冲击会引起资产价格下跌,从而使得企业净资产贬值、杠杆率增大,进而导致贷款标准和保证金提高,增加了企业的融资难度[28]。因此,不确定性冲击通过加大金融摩擦,增加了企业的外部融资成本与融资难度,致使业绩下滑,进而影响股票市值,并传导至实体经济。

2.2 Threshold VAR模型

Threshold VAR(以下简称TVAR)模型是对线性VAR 模型的扩展,可以刻画当经济政策不确定性超过阈值时参数的变化。假设Y t= (y1t,…,y kt)′为维内生变量向量,θs,k是k×k维系数矩阵,s=(1,2)表示区制,p为每个区制的最大滞后阶数,I(·)为指示函数,γ为门槛变量,d为滞后期,若门槛值为γ,则当ωt-d>γ时,该函数为1,否则为0。一个两区制的TVAR 模型具体可以表示为:

其中,εt为维扰动向量,均值为零,方差-协方差矩阵为(,当t≠l时,E(εs,tε′s,t)=0。

2.3 溢出指数

溢出指数最早由Diebold 和Yilmaz[29]提出,该指数基于VAR 模型的方差分解构造,不仅能度量市场间整体的溢出强度,还能细分具有方向性的溢出强度以及特定市场间的溢出强度,从而直观的反映变量间的相互关系。若将VAR 模型表达成无穷阶的向量平均形式,并假设ωt-d小于门槛变值γ,则VAR 为可以重新表达成:

其中,Ak是N×N的系数矩阵,当k>0时,满足以下递归方程:

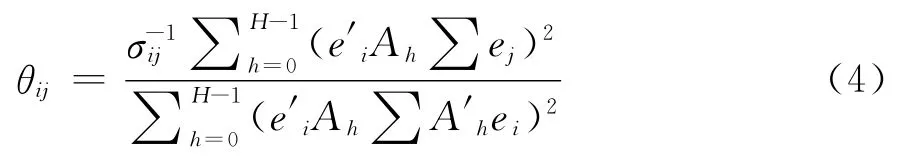

为得到溢出指数,首先需要对冲击进行方差分解,这里使用广义方差分解,因其不受变量排序的影响,结果更加稳健。根据广义误差分解,向前H 步预测误差方差的贡献可以表示为:

上式(4)中(为预测误差向量ε的方差矩阵,σij为第j条方程误差项的标准差,ei表示除了第i个元素为1其余皆为0的列向量。

为了让不同的方差贡献(θij)具有可比性,对其标准化有:

总溢出指数构造如下:

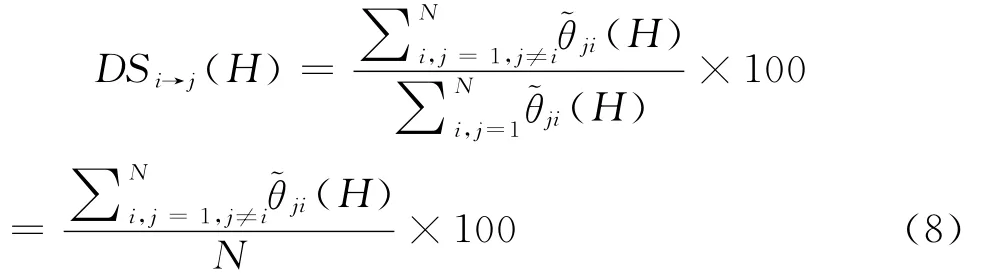

总溢出指数度量的是N 个变量间相互的溢出效应对总预测误差方差的贡献,可以度量在不同经济政策不确定性背景下,市场整体溢出程度的差异。同时,可以计算某特定市场与其余所有市场之间的溢出方向与强度。例如,市场i受到来自其他所有市场j(i≠j)的溢出指数为:

相似地,市场i对其他所有市场j(i≠j)的溢出指数为:

于是有,市场i对其他所有市场j(i≠j)的净溢出为:

此外,两两市场之间的净溢出效应的交叉净溢出指数可以表示为:

3 实证分析

3.1 我国经济政策不确定性分析

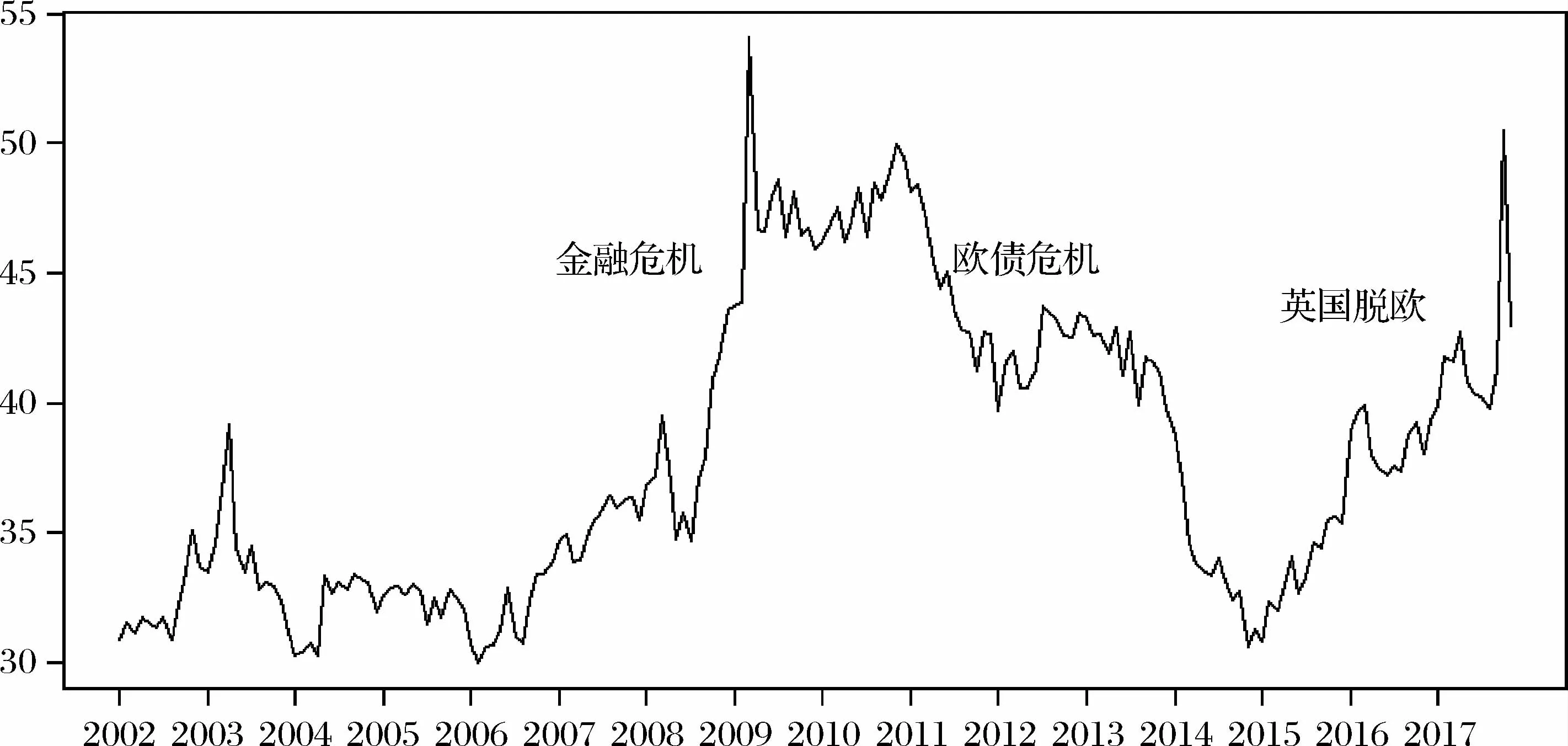

本文使用Baker等[3]人构建的中国经济政策不确定性指数(EPU)代表我国经济政策的不确定性,该指数目前已涵盖了19 个世界主要经济体,被FRED、Bloomberg 及Reuters等知名机构广泛采用。我国EPU 指数是通过抓取《南华早报》有关经济政策不确定性的关键词构建,其时序图如图1所示。由图1可知,1997年以来,我国经济政策不确定性指数经历了几次较大的波动时期:2001-2002年,EPU 指数明显高于前几年,这与当时美国“9.11”事件的冲击以及我国政府换届选举的事实相符;2008-2009年EPU 指数高企,这与金融危机期间我国出台的“4 万亿经济刺激计划”事实相符;2012-2013年,欧洲的债务危机以及我国政府换届选举期间,EPU 指数迅速攀升,并维持了较长时间;2015年,我国经济增速放缓以及股市的动荡,EPU指数小幅上升;2016-2017年,EPU 指数创新历史新高,这与英国脱欧、美国大选以及我国政府换届选举的事实相吻合。通过EPU 指数时序图发现,经济政策不确定性指数高企与我国经济政策调整、换届选举以及外部冲击有关,并且在2008年后该指数出现高点的时间更加频繁。以上说明该指数能够较好代表我国经济政策的不确定性。

图1 1997-2017年我国经济政策不确定性指数

3.2 变量的选取

本文选取的变量包括:经济政策不确定性指数(EPU)、产出(IP)、房价增速(HP)、通货膨胀率(CPI)、货币供给(M2)、股票收益率(SS)、消费者信心(CCI),样本期为1997年1月到2017年9月。由于GDP只有季度数据,参见田磊和林建浩[21]的做法,根据同比增长率计算出2006年后的工业增加值的现价水平值代表产出;房价用“当月商品房销售额/当月销售面积”衡量;股票收益率用“上证综指的月度收益率”来代表;货币供给用“M2”代表;消费者信心用“当月消费者信心指数”衡量;通货膨胀率采用以2005 年为基期的CPI定基环比指数。对产出、房价和M2利用基期为2005年1月的CPI环比指数剔除膨胀影响得到实际值,并进行X12季节性调整。为使数据更加平滑与平稳,对经济政策不确定性指数、通货膨胀率和消费者信心指数取其对数,对产出、房价和货币供给取对数差分得到增长率。原始数据来源于Wind数据库、中经产业数据库以及经济政策不确定性网站(www.policyuncertainty.com)。

3.3 数据及模型检验

首先,为确保回归结果的稳建性,对数据进行平稳性检验,结果如表1所示,所有变量都在5%的置信水平上拒绝了单位根检验,说明各变量都是平稳 的序列。

表1 变量的单位根检验结果

其次,需对模型进行非线性检验,以考察非线性TVAR 模型是否优于传统的线性VAR 模型。本文采用Lo和Zivot[30]提出的LR test进行非线性检验,该检验是对Hansen[31]提出的单变量门槛非线性F检验的多变量扩展,其原假设为方程(1)是线性VAR 模型,备择假设是非线性TVAR 模型。LR test的统计量为:

最后,为避免人为分隔样本的主观性,采用网格搜索法寻找最优阈值,同时为保证每个区制下都有足够的数据用于模型估计,参照Balke[32]的做法,将门槛值的搜寻范围设定在样本数据15%分位数至85%分位数之间,最终通过网格搜寻确定的经济政策不确定性的门槛值为147.99(见表2)。

表2 阈值及非线性检验结果

3.4 经济政策不确定性冲击的脉冲响应结果分析

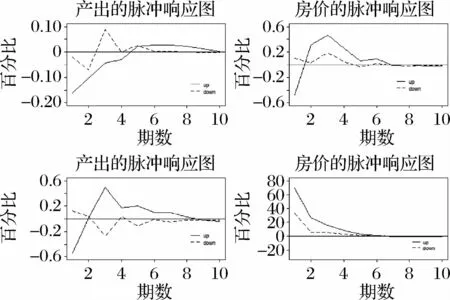

图2 呈现了经济政策不确定性在两区制TVAR 模型下的脉冲响应结果。由图2可知,无论经济政策不确定性程度高低,其本身受冲击的影响都是显著下降的,且冲击的影响都在第六期左右逐渐平息,并趋于零。具体而言:

首先,无论经济政策不确定程度高低,在冲击发生的初期,经济政策不确定性对产出的影响都是负向的,这与金学军等[14]、田磊和林建浩[21]的研究结论相一致。但是,在经济政策不确定性程度较高时,其一个标准差的正向冲击使得产出增速迅速下降至最低点(-0.16%左右),直到第五期后才逐渐复苏,总体影响约为负0.21%。而在经济政策不确定性程度较低时,冲击使得产出在初期下降,但随即复苏,并且总体影响仅为0.03%。说明在经济政策不确定性程度较高时,经济政策不确定性冲击对产出的影响更强,且持续周期更长。但对比美国等发达国家,我国经济政策不确定性(无论高低)对产出的影响较小,且影响持续的时间更短[3]。这可能是因为我国经济运行方式不同于发达经济体,加上政府对经济增长的“底线思维”,弱化了经济政策不确定性对产出的负面影响,从而避免了经济增长出现大幅波动。

其次,房价对经济政策不确定性冲击的反应因经济政策不确定性程度不同而呈现非对称的态势。在经济政策不确定性程度较高时,其一个标准差的正向冲击使得房价在初期迅速下跌0.47%,但随后便出现猛涨,房价出现剧烈波动,其总体影响为正,房价上涨0.67%左右。在经济政策不确定性程度较低时,一个标准差的正向冲击使得房价总体上涨约0.31%,但其影响要平滑许多,并没有造成房价大起大落。在张浩等[33]的研究中,也得到了经济政策不确定性使得房价出现大幅波动的结论。理论上,政策不确定的冲击引起未来经济形势的不明朗,无论是从消费还是投资的角度都会抑制房价。但是由于住房在我国居民家庭中的重要地位以及投机行为的存在,导致当政策频繁调整时容易引起市场参与者的恐慌,出现羊群效应、过度买卖等非理性行为,从而引起房价无谓的波动。说明由于预期、恐慌与从众等心理因素的存在,经济政策不确定性的冲击并不一定致使房价下跌,而是导致房价波动剧烈,房价总体略微上涨。

最后,股市在面对不同经济政策不确定性环境的冲击时呈现出截然不同的结果。在经济政策不确定程度较高时,其一个标准差的正向冲击令股市在第一期大跌之后迅速反弹,并随后一直保持增长,总体影响为正,约为0.51%。在经济政策不确定性程度较低时,冲击对股市影响较小,总体影响为负0.30%。说明较高的经济政策不确定性冲击会造成股市波动,但是对股市的总体影响是正向的。由于经济政策不确定性的负面影响具有不可分散性,因此投资者必然要求对不可分散的风险进行补偿,从而提高贴现率,这Pástor和Veronesi[9]基于美国股市以及陈国进等[34]基于国内股市的研究均得出了相同的结论。

图2 经济政策不确定性冲击的非对称影响

3.5 溢出效应

由于经济政策不确定性具有一定的内生性,如政府为摆脱经济萧条或者防止出现资产价格泡沫等,往往会出台相关政策措施来刺激经济增长或者抑制价格过快上涨,但是频繁的政策调整又容易引起经济政策不确定性攀升。为此,本文进一步引入溢出指数来衡量经济政策不确定性与变量间的波动溢出程度,从而判断影响机制中的相对作用孰大孰小。表3呈现了通过式(6)~式(8)计算的溢出指数,揭示了全样本变量间的波动溢出情况,其中每行数据是各列变量对该行变量的方差预测误差的贡献值,预测步长为12期。结果显示:首先,变量自身解释了最高份额的预测误差方差,其中房价对自身变动的解释高达84.93%,股市对自身的影响为79.82%,经济政策不确定性对自身的影响为73.64%。其次,经济政策不确定性对资产价格的影响要高于对宏观经济变量的影响,例如,经济政策不确定性对房价和股市的波动溢出分别为8.4%和6.5%,对产出的波动溢出为4.66%,这与脉冲响应图的结论相互印证。同时,经济政策不确定性对产出、房价和股市的影响要大于其受到产出、房价和股市的影响,说明经济政策不确定性对产出和重要资产价格存在净溢出(4.66%-1.79%、8.4%-6.73%、6.5%-3.31%),而经济政策不确定性受到消费者信心指数的影响最强(11.25%)。最后,在整个样本期内总体溢出指数为30.45%,即在所有变量中方差预测误差的波动有30.45%来自于变量间的溢出效应,说明市场间的联动性较高。

表3 经济政策不确定性、宏观经济与资产价格间的溢出指数

通过滚动窗口的方法,本文进一步分析变量间的动态溢出效应,滚动的样本容量为60个,预测步长为12期,结果如图3所示。从图3可以看出,在2008年前,总体溢出指数大约在30%~35%左右,而金融危机后,总体溢出指数一度超过50%,且在随后较长时间里一直保持高位。对比经济政策不确定性指数走势图(图1)可以发现,经济政策不确定性水平高企后往往伴随溢出指数的攀升,滞后期大约为半年。例如,经济政策不确定性指数在2008年9月达到阶段性高点298,溢出指数在2009年4月达到峰值54.24%;并在随后欧债危机期间一直保持在45%左右的高位,直到2013年后溢出指数逐渐回落;但受到英国脱欧和美国大选等影响经济政策不确定性指数在2017年1月高企至694,总体溢出指数在2017 年4 月再度攀升至50%左右。因此,图3不仅呈现了经济政策不确定性与宏观经济变量之间的动态溢出效应,同时也为研究提供了稳健性支持。

图3 总体溢出指数动态走势图

3.6 稳健性检验

为验证上述研究结论的可靠性,本文进一步通过引入新变量、截取子样本以及反事实分析法检验了模型的稳健性。

稳健设定1:引入宏观经济现行指数

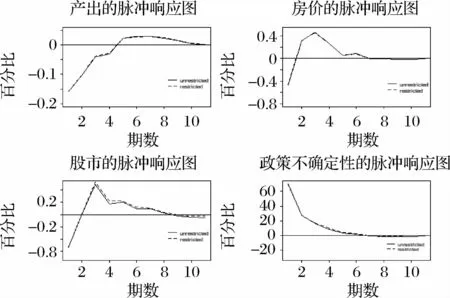

由于经济政策不确定性在一定程度上取决于经济状态以及行为主体对经济前景的预期,本文进一步引入反映宏观经济景气情况的宏观经济先行指数(MELI),将模型设定为:(EPU、IP、HP、M2、SS、CPI、CCI、MELI)。图4呈现了模型稳健设定1下经济政策不确定性冲击的两区制脉冲响应图,对比稳健检验图4与前文的实证结果图2可以发现,在控制宏观经济先行指数变量后,除经济政策不确定性程度较高时冲击对产出的负面影响周期更长外,对其他变量的影响是微弱的,即并没有改变总体的趋势。

稳健设定2:子样本检验

由于2008年金融危机以后,我国出台了一系列经济刺激计划以及目前我国经济增长步入“新常态”,经济政策不确定性不断攀升。因此通过考察2008年1月-2017年9月子样本区间内经济政策不确定性的影响,以此检验能否得到与前文一致的结论。图5报告了子样本区间内与经济政策不确定性较高时期的脉冲响应对比图。可以发现,在子样本中经济政策不确定行对产出、房地产与股市的影响与在经济政策不确定性较高时期的影响趋势是一致的。不同的是,在子样本中,经济政策不确定性的负面影响程度更大,这可能与我国近年来经济增速放缓、房地产价格上涨过快与股市波动较大有关。总体而言,子样本区间检验证实了在经济政策不确定性较高时期对经济活动的影响显著的结论。

图4 稳健性检验1:引入新变量

稳健性检验3:反事实分析法

由于消费者信心和经济政策不确定性具有内在关联,即经济政策不确定性的负面影响部分可能是由于消费者信心变化引起的。为此本文利用反事实分析法将消费者信心的影响渠道关闭,以此考察经济政策不确定性产出、房地产与股市的影响是否会发生变化。借鉴Carriére-Swallow 和Céspedes[35]的做法,通过对TVAR 模型估计的残差项方差-协方差矩阵以及系数的估计矩阵施加零限制条件得到受限制的脉冲响应图,对比前文中无限制的脉冲响应图,若两者不存在显著差异,则说明经济政策不确定性的影响是并不是由于消费者信心变化引起的。图6报告了受限制与无限制的脉冲响应图,通过对比发现关闭消费者信心的反应渠道与否,对经济政策不确定性冲击的造成的影响并无显著差异。由此说明,经济政策不确定性对产出以及资产价格的影响是经济政策不确定性自身引起的。

图5 稳健性检验2:子样本检验

图6 稳健性检验3:反事实分析

4 结语

本文采用Baker等人构建的经济政策不确定性指数,结合1997年1月-2017 年9 月我国宏观经济数据,通过非线性TVAR 模型检验了不同经济政策不确定性环境对宏观经济和资产价格的冲击影响的差异,并结合方差分解构造的溢出指数,衡量了变量间相互溢出的程度,从而判断影响机制中相对作用的大小。基于以上研究,本文得出了以下两点主要结论:(1)经济政策不确定性对宏观经济和资产价格的影响具有非对称性。在经济政策不确定性较高时期,经济政策不确定性冲击将使得产出降低0.21%,并引起房价与股市大幅波动,但是对房价与股市的总体影响是正向的,分别为0.67%、0.51%;而经济政策不确定性程度较低时,冲击对于产出、房价及股市的影响都比较微弱,且不会引起市场的大幅波动。(2)净溢出指数表明,经济政策不确定性对产出、房价和股市均存在正的净溢出,全样本总体溢出指数为30.45%,但在经济政策不确定性较高时期总体溢出指数超过50%,说明在经济政策不确定性较高时期变量间的联动性更强,存在较高的溢出性。最后,本文通过引入新变量、截取子样本以及利用反事实分析法对研究结论进行了稳健性检验,结果表明经济政策不确定性对产出、房价股市在具体影响大小上有细微差别,但总体趋势是一致的,说明本文的研究结论是可靠的。

本文的研究结论具有明确的政策涵义。具体而言:(1)政府在制定或者调整政策时,应重视经济政策的频繁变动引发的不确定性可能给产出、房价与股市带来的负面冲击,并充分考虑产出、房价与股市等经济变量间的联动性,加强政策的前瞻性、保持政策的协调性,并避免政策朝令夕改。(2)由于较高的经济政策不确定性将降低产出并引起资产价格大起大落,而随着我国市场经济改革的深化,可以预期,未来经济政策的不确定性可能进一步攀升。因此,相关部门在政策实施过程中,应尽可能阐明其政策意图并引导公众形成合理的预期,从而减少市场的猜测与恐慌,将经济政策不确定性的不利影响降到最低。