分-全带教模式在提高实习生处方审核能力的应用效果

王桂桃 卢锐辉 张倩雯 陈丹丹 苏少梅

1 东莞市第五人民医院科教科(东莞 523900) 2 东莞市第五人民医院药学部(东莞 523900 )

《处方管理办法》规定药师对处方用药适宜性进行审核的职责,2017年7月国家卫计委与中医药管理局联合发布《关于加强药事管理转变药学服务模式的通知》,要求医疗机构加强处方审核,规范临床用药,重视药学服务能力培养[1- 2]。东莞市第五人民医院(以下简称我院)是市属三级甲等综合医院,承担着多所医学院校药学学生的带教工作,2016年我院在门诊西药房开展创新“分-全带教”模式,实习期间开展以“分层次、分阶段、分诊断学习、全面能力培养”为主题的“分-全带教”,教学任务主要有:处方审核与调配、药品管理、药师咨询服务、处方点评和现场危机处理,全面培养实习生药学服务能力。处方审核是门诊药学服务水平的重要体现环节,现笔者介绍“分-全带教”在提高实习生处方审核能力的应用(介绍分全带教模式的概念及目前应用情况)。

1 资料与方法

1.1 资料

以 2016届(2016年7月—2017年5月)的12名实习生为研究对象,其中本科2人,大专1人,中专9人,男生2人,女生10人,平均年龄为(18.08±2.28)岁,在实习初期、后期对100张门诊处方进行审核,作为实习生处方审核成绩。

1.2 带教方法

在“分-全带教”模式中,建立实习档案,因材施教,实行分层次教育。实习生以分诊断单元窗口为单位分组学习,每周进行轮转。一对一固定带教老师根据诊断单元窗口的用药特点分类,辅以教材、临床诊疗指南、说明书及相关文献资料,并结合“四查十对”、《医院处方点评管理规范(试行)》与《问题处方干预记录本》进行日常带教,每周开展2次以各诊断单元窗口疾病及用药特点的主题讲课,每月由总带教老师对本月讲课内容进行汇总分析。“分-全带教”模式中将理论与实践相结合,通过模拟了医院药房的实际工作场景,辅以问题处方,鼓励实习生应用所学知识,主动分析讨论处方[3]。

1.3 评价方法

由3名带教老师组成评价组,依据《处方管理办法》(2007年)、《北京市医疗机构处方专项点评指南(试行)》、用药指南、诊治标准以及说明书对处方进行点评,选取100张处方(不规范处方10张、不适宜处方35张、超常处方5张、合格处方50张)进行考核,初期与后期考核处方不同,但标准相同。“假阳性”结果为实际合理而点评为不合理的,“假阴性”结果为在处方存在问题,但处方审核中未发现。根据点评结果作为对实习生处方审核情况的评价标准。

1.4 统计学处理

2 结 果

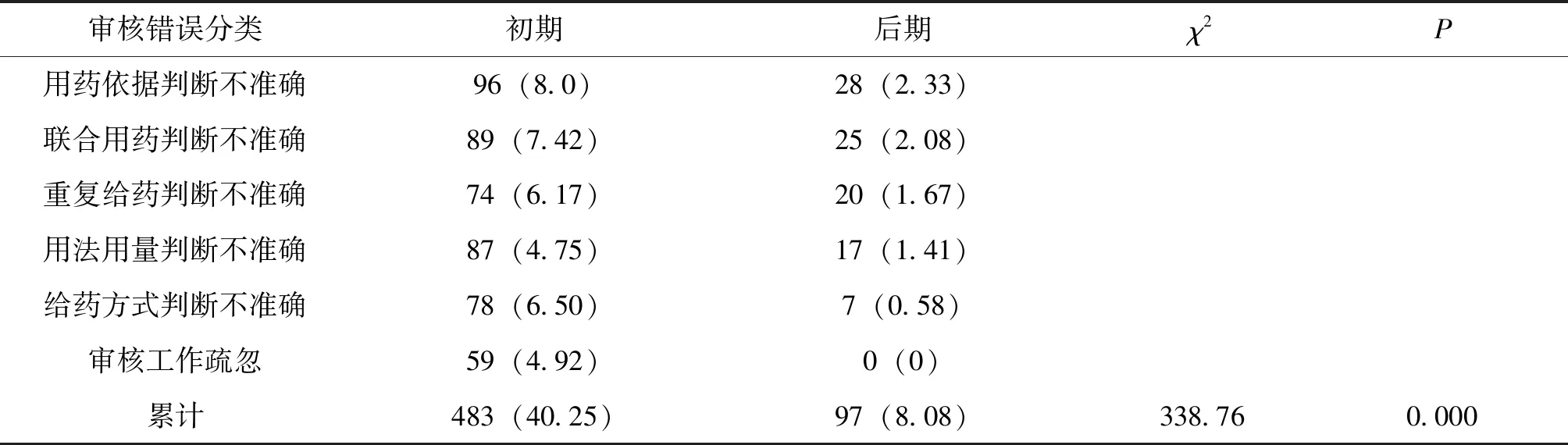

分-全带教实施后,实习生对“不规范处方”、“用药不适宜处方”以及“超常处方”的审核能力均有了显著进步,审核中 “假阳性”与“假阴性”的发生率均明显减少,成功审核例数由实习初期的163例(27.17%)提高到后期的487例(81.17%),P<0.01,差异有统计学意义。

表1 “分-全带教”前后处方审核考核成绩对比 [n=12,例(%)]

备注:成功审核例数构成比=成功审核例数/考核累计数×100%

表2 “分-全带教”前后处方审核错误类型比较 例(%)

备注:处方审核错误构成比=错误例数/总审核例数(1200)×100%

3 典型案例分析

3.1 用药依据判断不准确

本类案例主要涉及“适应症不适宜的”、“遴选的药品不适宜的”。典型案例:①1例“假阴性”处方:男,7岁,临床诊断痤疮,使用药品多西环素分散片 50 mg bid 口服。实习判断错误原因分析:审核处方时常只看药品适应症,而忽略其他因素,如本例多西环素分散片用于痤疮合理,按体重计算用法用量也合理,但忽略了患者年龄因素,多西环素引起胎儿牙齿变色、牙釉质再生不良,8岁以下儿童禁用。②1例“假阳性”处方:女,64岁,临床诊断肺癌,使用药品地塞米松磷酸钠注射液 5 mg qd iv。肺癌患者接受放射性治疗时较高概率发生严重性放射性食管炎,地塞米松为类固醇药物,具有抗炎、抗免疫功能,对因放射性引起的特异性水肿有明显效果[4- 5],属于合理用药。对疾病的诊疗掌握不佳,常导致误判为“适应症不适宜的”。

3.2 联合用药判断不准确

联合用药不适宜是指同时或一定时间内先后应用两种或两种以上药物,产生拮抗作用、加重药物不良反应、减弱药物治疗作用的或者不需联合用药而采用联合用药的情况。典型案例:①1例“假阴性”处方:男,59岁,冠状动脉粥样硬化,使用:氯吡格雷联用奥美拉唑,由于氯吡格雷部分地由CYP2C19代谢为活性代谢物,使用奥美拉唑(抑制CYP2C19)将导致氯吡格雷活性代谢物减少,降低临床疗效。实习生不熟悉药品相互作用原理,不能及时作出合理干预。②1例“假阳性”处方:女,阿托品注射液配伍新斯的明注射液,两药存在拮抗作用,常被误认为联合用药不合理。新斯的明临床麻醉中用以拮抗非去极化肌松药的残余肌松作用,但有明显的降低心率作用,阿托品为 M 胆碱受体阻断药,将阿托品晚于新斯的明 3分钟给药,可有助于保持患者心率稳定[6]。

3.3 重复给药判断不准确

重复用药的常见情况同一种药物重复使用、药理作用相同的药物重复使用以及相同作用机制的药物合用。典型案例:①1例“假阴性”处方:女,19岁,急性上呼吸道感染,同时使用复方头孢克洛胶囊、氨溴索片。复方头孢克洛胶囊每粒含头孢克洛250 mg、溴己新8 mg,由溴己新的药动学可见,其主要代谢物为氨溴索,所以复方头孢克洛胶囊、氨溴索片同时使用属于重复用药。实习生若不熟悉药品的药动学,往往容易造成“假阴性”结果。②1例“假阳性”处方:女,23岁,荨麻疹,同时使用氯雷他定片、马来酸氯苯那敏片。根据《中国荨麻疹诊疗指南(2018版)》,临床诊疗中可联合应用第一代与第二代抗组胺药,第一代宜睡前服。实习生在校存在知识架构陈旧、存在与临床脱节的情况,缺乏对新指南的认识,容易误判。

3.4 用法用量判断不准确

典型案例:①1例“假阴性”处方:女,27岁,指甲真菌感染,使用伊曲康唑胶囊,200 mg bid 口服 10天。使用冲击治疗指甲感染 200 mg bid 口服,一周为一个冲击疗程,一般采用两个冲击疗程,每个疗程需要间隔3周。实习生往往在审核处方时,容易忽略不同用法用量及诊断下疗程的区别。②1例“假阳性”处方:女,32岁,带状疱疹,使用盐酸伐昔洛韦片 1 000 mg tid 口服 7天。盐酸伐昔洛韦片药品说明书用法用量为300 mg bid 口服,带状疱疹连续服药10日,但《中国医师药师临床用药指南(第2版)》中带状疱疹的治疗,伐昔洛韦片可1 000 mg tid ,共7天。实习生若单纯看说明书,审核中容易出现“假阳性”。

3.5 给药方式判断不准确

典型案例:①1例“假阴性”处方:男,67岁,心绞痛,硝酸甘油片 0.5 mg 口服 SOS。硝酸甘油片,口服因肝脏首过效应,生物利用度仅为8%,需舌下含服(生物利用度80%)。实习生往往看见“片”口服,而不会进一步审核。②1例“假阳性”处方:女,33岁,肠镜检查,使用20%甘露醇注射液250 mL bid 口服。《中国消化内镜诊疗相关肠道准备指南(草案)》[7]与国内研究结果[8]显示,肠镜检查前合理选择口服甘露醇注射液的方法清洁肠道,能达到肠道清洁目的,并且能减少患者不良反应。实习生容易看见注射剂口服,直接判断给药方式不合理,未能结合临床指南与最新进展。

3.6 审核工作疏忽

随着我院门诊电子处方的全面实施,医生处方的书写逐渐规范化,但目前信息系统仍存在部分不足,导致处方开具过程中可能出现“前记、正文、后记内容缺项或填写错误”与“单张门急诊处方超过五种药品的”。实习生在处方审核中,容易过度依赖系统,忽略上述不规范处方问题,未严格执行“四查十对”制度,致使对于不规范处方审核中出现“假阴性”判断。

4 讨 论

药学实习生在校学习能容以药学理论知识为主,药学理论知识较强,但临床知识上存在明显短板。传统带教模式教学内容单一,主要围绕药品的调配、摆放以及发放药品,缺乏临床疾病知识与合理用药教导,导致实习生实习阶段,甚至在岗工作时仍停留在“以药品为中心”阶段,对处方审核的标准简单化、机械化地理解,容易走入一些判断的误区[9-10]。

在“分-全带教”模式下实习生通过分诊断单元窗口分组学习,带教老师系统结合对应诊断单元窗口处方与用药,讲授常见疾病表现、临床诊疗指南、处方审核判断误区以及常见不合理用药,让实习生更容易接受相关知识,让实习生有效地将药学与临床知识有机结合,提高教学成效。通过模拟了医院药房的实际工作场景,让学生将实践和理论结合起来,在模仿、体会、思考与讨论案例的过程中,全面提高实习生的观察能力、学习能力、思考能力、沟通能力。

在“分-全带教”模式在提高实习生处方审核能力的实施过程中也发现一些不足。由表1可见,实习生在“无正当理由超说明书用药的”、“联合用药不适宜的”的审核中有所不足,审核成功率分别为63.33%、66.67%,可在后续工作中加强培养实习生文献检索能力[11],并针对常见的超说明书用药情况、合理联合用药以及不合理联合用药情况进行讲课,并对于工作中发现的存疑、争议处方可邀请临床药学专家进行讨论,共同提高处方审核能力[12]。

综上所述,尽管“分-全带教”模式仍有不足,但对实习生处方审核能力的提升效果是明显的。在“分-全带教”过程中,带教老师与实习生的思维模式也逐渐发生转变,医学与药学知识在带教过程中不断的储备与更新,有利于提高带教老师与实习生的处方审核能力,促进临床合理用药。