乌克兰民粹主义的特征及影响(2000-2019 年)*

王思羽

【内容提要】乌克兰自独立以来,政治民粹主义伴随其政治经济转型进程不断蔓延加剧。进入21世纪,虽然民粹主义政党和运动出现仅十几年,但乌克兰已然成为后苏联空间中遭遇民粹主义浪潮席卷的突出案例。在经历了2014年的政治危机和持续的顿巴斯冲突后,乌克兰政治逐步进入了民粹主义全面盛行的新阶段。乌克兰民粹主义相较整个欧洲区域具有一些显著的特征,主要表现在:反精英和反建制的极端化,强烈的反民主属性和家长制政府偏好,分裂矛盾的意识形态,过度渲染和营造社会危机,以及盲目的区域一体化期待。究其成因,可归结于该国历史上对统治精英“外来化”的认知,独立后缺乏新的民族国家认知与主流意识形态,“团结主义”的政治文化传统,以及整个社会对阶层分化和等级制度的共识。这种特殊的民粹主义,将对乌克兰政治持续产生一系列负面影响。

一、问题的提出与概念界定

民粹主义在近半个多世纪以来,是社会科学研究所关注的一个重要课题。苏联解体以后,乌克兰国内外政治与经济危机持续不断,民粹主义政党和思潮,对乌克兰国家转型进程产生了关键性的影响。新生的民粹主义政党“人民公仆”及其候选人弗拉基米尔·泽连斯基横扫2019年乌克兰的总统和议会大选赢得执政权,引发了研究界对乌克兰民粹主义现象的广泛关注。

乌克兰不仅是欧亚地区民粹主义现象最为显著的转型国家,也是当今全球性反建制民粹主义浪潮席卷的突出案例。其民粹主义从何缘起,经历了怎样的历史发展,特征和动因又如何,对乌克兰政治产生了怎样的政治影响?透过对这些问题的探讨与分析,有助于更深刻地认识乌克兰国家转型困境的本质和趋势。

学界关于乌克兰民粹主义的研究文献,与对拉美和欧洲国家民粹主义的研究成果相比,明显稀缺,且主要以乌克兰语文献为主。对乌克兰民粹主义现象进行关注的较早的学术文献,可追溯到发表于苏联时期的维德林(Д.Выдрин)的文章“民粹主义技术—分析政治伎俩的经验”。①Выдрин Д. Технология Популизму. Опыт Анализа Полити - Ческих Уловок// Диалог.1990. №.3. С.36-46.在随后的数年里,学界围绕乌克兰民粹主义的概念界定、起源、成因等若干重要问题,一直存在争论。第一种观点以乌克兰学者格里岑科(О. Гриценко)为代表,他认为对乌克兰民粹主义的研究,可以追溯到18世纪中叶的俄国古典民粹派。由于乌克兰民粹主义显著的“文化本质主义”特征,并强烈映射到文化和政治层面,他认为这种意识形态在近代的发展与历史是一脉相承的。②Гриценко О. Світоглядне. Історичне і Культурне Коріння, Феномен Популізму в Пострадянському Просторі// Матеріали Українсько-Білоруського Семінару. К: УЦКД,1999. С.7-25.中国学者马龙闪也做出了相似的界定,他认为在整个沙俄地区,民粹主义是沙皇专制农奴制度走向危机和资本主义微弱发展的产物,因此其产生应追溯到19世纪40年代的俄国社会。③马龙闪:“俄国民粹主义产生的历史条件和它的主要特征”,《俄罗斯研究》,2002年第2期。第二种观点认为,整个后苏联时代的乌克兰政治与社会都应当被视为(民粹主义)研究的对象,这也是早期普遍的观点,是基于对民粹主义现象较为“广泛”的解释。罗马纽科①罗马纽科认为,乌克兰政党的民粹主义是非意识形态化的,因为他们的纲领具有普遍性,目的是吸引“每个人”,而非特定的社会群体。参见 Романюк А. Популізм і розвиток партійної системи в Україні, Партійна система сучасної України: еволюція// Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. 2012. С.242-258.、维拉·乌勒佳克②维拉·乌勒佳克和尤里·马卡拉强调,乌克兰社会的特点是政治文化水平低,社会流动性强,各政党利用人群的直觉和情感,通过民粹主义蛊惑人心。参见Бурдяк В, Макар Ю. Популізм – складова діяльності українських політичних партій// Україна–Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. 2012. Вип.10. С.130-138. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2012_10_14、尤里·马卡拉③Бурдяк В, Макар Ю. Наукові підходи до дослідження і розуміння політичної демократизації в країнах ЦСЄ// Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. 2013. Вип.12. С.209-219.等人指出,鉴于现代乌克兰政党意识形态与民粹主义特征的联系,民粹主义可以被认为是乌克兰独立后几乎所有有影响力的政党所固有的特征。即,在现代乌克兰政治中,所有政治力量都有民粹主义倾向。基扬卡(І.Б. Кіянка)认为,这种简单的界定方法在一定程度上有其合理性,因为民粹主义在该国的苏联系统垮塌之前无从谈及,正是公民政治的出现,才使该国的民粹主义有了表达形式和发展方向。④Кіянка І.Б. Популізм як виклик публічному управлінню: історичний аспект//Демократичне врядування. 2018. Вип.21. http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2018_21_8第三种观点反对一概而论,强调要对乌克兰的民粹主义现象进行更准确的解释和判定。此种观点将乌克兰当代民粹主义的起源判定为,从反对库奇马运动到“橙色革命”爆发的政治转变阶段(2000-2004年),或“后共产主义国家第四次民主化浪潮”时期(1996-2004年)。⑤麦克福尔提出,“第四次民主浪潮”是指后共产主义国家的前共产主义精英纷纷垮台阶段,始于1996年的罗马尼亚,接下来是保加利亚(1997年)、斯洛伐克(1998年)、克罗地亚和塞尔维亚(1999-2000年)、格鲁吉亚(2003年)和乌克兰(2004年),参见 M.McFaul, “The Fourth Wave of Democracy and Dictatorship: Noncooperative Transitions in The Postcommunist World”, World Politics, 2002, Vol.54, No.1, pp.212-244.帕夫连科⑥Павленко І. Ідеологічні трансформації провідних політичних партій України//Стратегічні пріоритети. 2008. №.1. С.13-19.、伊万·波博奇⑦Побочий І.А. Політичний популізм і його місце в сучасному протистоянні політичних сил в Україні// Мультиверсум. 2008. Вип.70. С.42-52. https://filosof.com.ua/Jornel/M_70/Pobochyj.pdf认为,由于民粹主义现象的复杂多样性和模糊性,民粹主义和蛊惑人心的政治行为不能简单等同,对于作为政治斗争方式的民粹主义和意识形态化的民粹主义,二者之间必须加以区别,而后者则始于21世纪初的乌克兰。乌裔加拿大学者塔拉斯·库兹奥在此基础上直接指出,乌克兰真正现代意义上的民粹主义发源,是“尤利娅·季莫申科联盟”党团(BYuT)的出现。①Taras Kuzio, “Democratic Revolutions from a Different Angle: Social Populism and National Identity in Ukraine’s 2004 Orange Revolution”, Journal of Contemporary European Studies, 2012, Vol.20, pp.41-54.

民粹主义的概念本身就是一个模糊的、有争议的术语,可用于指称各种各样的现象。②Margaret Canovan, Populism, New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1981, p.3; Margaret Canovan, “Two Strategies for the Study of Populism”, Political Studies, 1982, Vol.30, No.4, pp.544-552; Tjitske Akkerman, “Populism and Democracy: Challenge or Pathology?”, Acta Politica, 2003, Vol.38, pp.147-159; Cas Mudde, Cristóbal Rovira Kaltwasser, Populism: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press, 2017, p.2.政治学家威尔·布雷特将其描述为,“一个因滥用和误用从而导致概念畸变延伸的经典案例”。③William Brett, “What’s an Elite to Do? The Threat of Populism from Left, Right and Centre”, The Political Quarterly, 2013, Vol.84, No.3, pp.410-413.所以目前研究界用来解释民粹主义核心要素时,多采用一种共识性框架,即,从三个重要且紧密联系的特征,来更好地理解和判定民粹主义的定义。一是分别将人民和精英视为两个(在各自内部)高度同质化的群体;二是在这两个群体之间,建立一种本质上是道德性的敌对划分;三是将人民视为在道德层面掌握绝对制高点的一方,并强调从精英手中恢复或夺还“被窃取的”的人民主权。④Ben Stanley, “The Thin Ideology of Populism”, Journal of Political Ideologies, 2008, Vol.13, No.1, pp.95-110; Cas Mudde, “The Populist Zeitgeist”, Government and Opposition, 2004,Vol.39, No.4, pp.541-563; Cas Mudde, Cristóbal Rovira Kaltwasser, Populism: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press, 2017, p.5; Kirk A Hawkins, “Is Chávez Populist?: Measuring Populist Discourse in Comparative Perspective”, Comparative Political Studies, 2009, Vol.42, No.8, pp.1040-1067; Matthijs Rooduijn, “The Nucleus of Populism: In Search of the Lowest Common Denominator”, Government and Opposition, 2013, Vol.49, No.4, pp.573-599.同时,民粹主义还是一种意识形态和政治行动的集合。其意识形态对政治的“广泛”认识,只取决于一个单一的分歧,即“好人民”与“坏精英”之间的道德冲突;其政治行动则是遵循由“精心修饰的大众形象”的领导者,率领一个虚构的、包含全体“人民”的子集,运用政治运动手段实现特定的政治动员,其特点是自下而上性和不妥协性。

笔者认为,以上定义可以更明确地对“乌克兰民粹主义”这一概念进行界定。第一,在不同时期,乌克兰政治参与者的集体行动动机,是否紧密而明确地与上文所述的这种意识形态结合在一起。第二,在该意识形态指导下,以“人民”身份为主导的政治行动方式,是否能够直接引领或极大地加强乌克兰社会的民间政治动员。第三,由于民粹主义对“人民”和“精英”的泛化定义,①前者可基于阶级、种族或民族、宗教信仰等,后者被描绘成一个同质的实体,可以是政治、经济或文化的。使得民粹主义者可以自由地与“政治光谱”上各种不同的意识形态相结合;因此,乌克兰某一较大政治团体或其领导人,在短时间内出现的高度变化或矛盾分裂的意识形态表达,也可以被视为判定与甄别乌克兰民粹主义现象及其规模的重要指标。

基于这种对民粹主义“严格”的衡量标准设定,可以发现,乌克兰作为一个民族独立意识较强的原苏联共和国,其在苏联末期和独立初期,乃至1994年的议会大选,虽然存在一系列政治运动并诞生了多个较有影响力的政党,然而其最大的动员驱动力与合法性,仍是由“反苏联”和“去共化”为代表的民族主义,以及对民主权利的呼吁所共同推动的;而非源自“人民”与“精英”的二元对立。尽管在东欧和中欧国家,政治危机和反建制政党都是伴随民主化开始出现的,但此时反建制行为者的发展程度,还不足以在乌克兰制造一种长期的、全系统的政坛洗牌,或是一场选举“地震”。实际上在整个20世纪90年代,苏联时期的乌克兰多数政治精英,都分别流入了乌克兰社会党、劳工党和1994年恢复称号的乌克兰共产党之中。这使他们在乌克兰政坛中的影响力和声望,得到了最大程度的保留。依靠在该系统中偶尔出现的一些带有民粹主义色彩的特定表述,无法揭示该时期乌克兰政治和民粹主义之间的明确关系及程度,充其量只是“模糊”。与之相反的是,在2000年底开始的“没有库奇马的乌克兰”运动中②“没有库奇马的乌克兰”运动,是一场持续且在逻辑上为承接关系的抗议运动,始于2000年12月15日开始专门针对“磁带丑闻”的抗议,并持续至2001年初的基辅清场行动,2002年季莫申科车祸事件导致了再度抗议。2002年9月17日,乔治·贡加泽遇刺两周年纪念日,两万人在基辅大游行。2003年3月10日,“没有库奇马的乌克兰”运动再次于基辅大游行。此后近两年中存在不间断但分散的抗议活动,直到“橙色革命”爆发。然而“橙色革命”实际上也可以被视为该运动的直接结果或过程的一部分。,运动领袖和抗议者们愈来愈明确地表达出反寡头和反建制情绪,包括对社会正义的要求、对经济不平等的愤怒、对“人民权利”恢复的愿望,以及对以库奇马为首的传统政治精英的谴责与声讨。“惩戒行窃的腐败精英”作为当时的重要口号,不仅体现了这场持续性冲突的道德性①Kirk A Hawkins, “Is Chávez Populist?: Measuring Populist Discourse in Comparative Perspective”, Comparative Political Studies, 2009, Vol.42, No.8, pp.1040-1067.,还体现了无妥协的对抗性。从2000年底的“磁带丑闻”引发的抗议开始,乌克兰当局就不被视为合法竞争对手,也没有被赋予足够的辩论和解释的空间,只因他们是“人民的敌人”。这些都使这场长达四年多的反对库奇马政府的持续性政治浪潮,不同于其他一般形式的民主化政治运动。除了在意识形态和政治行动模式上符合前文对民粹主义的定义,“没有库奇马的乌克兰”运动,还带有“西方和苏联现代化的双重融合”愿景,既包含了对西方民主契约精神的渴望,也有着对苏维埃国家“秩序”道德责任的期待。②福尼尔的研究指出,把橙色革命视为与苏联历史的彻底决裂是错误的。由于乌克兰独立后十年的政治与经济改革失败的特殊性,橙色革命更应该被视为人们对苏联(国家责任)和西方(民主监督)“秩序”双重恢复的向往。参见A. Fournier, “Ukraine’s Orange Revolution: beyond Soviet political culture”, in Paul J. D’Anieri, Editor, Orange Revolution and Aftermath: Mobilization Apathy and the State, Washington DC and Baltimore: Woodrow Wilson Center Press and Johns Hopkins University Press, 2010, pp.110-128.其兼具左右翼的矛盾且分裂的意识形态表现,是现代民粹主义的典型特征,从而使得这场政治运动对于乌克兰而言,不仅是“一场席卷中东欧国家民主革命的浪潮”,更代表着民粹主义开始在乌克兰现代政治进程中发挥重要作用。因此,本文对乌克兰民粹主义的研究,也将以此作为起点。

此外,其他一些对乌克兰民粹主义的研究,较为集中于其成因方面,并过度拘泥于某个单一变量的作用。如涅乔斯娜认为,该国民粹主义是公共治理失败的附属品,即政府当局采取的一些必要但不受欢迎的行动,造成了冲突,促进了民粹主义者对舆论的操纵。③Нечосіна О. Застосування різних типів мотивації в популістському управлінському впливі// Актуальні проблеми державного управління. 2002. Вип.90. С.159-167.普里亚特科④作者指出,乌克兰“制度体系丧失吸收社会需求的能力”,为政党在争取选举承诺和权力的斗争中,向公共空间引入这些要求和利益的解释,提供了更多机会。与此同时,实现这些目标的可能性,不仅在于政治家缺乏对其承诺负责的动力,而且还因为现有制度迅速削弱了履行这些任务的能力。参见Прядко Т.П. Актуалізація Популізму Як Один Із Проявів Зростання Психологічної Тривожності Суспільства В Умовах Глобалізації//Молодий вчений. 2017. Вип.49. №.9. С.137-142.、尤里·马茨耶夫斯基、亚历山大·卡辛斯基①马茨耶夫斯基的观点是,乌克兰民粹主义的出现是由于其民主制度的弱点所致;缺乏改革导致了民粹主义的出现。然而,这种民粹主义在东西部政治力量的角逐中都被掩盖了。参见 Ю. Мацієвський, О. Кашинський. Витоки популізму у Центрально- Східній Європі// Ідеологія та політика. 2017. №.2(8). С.15-37.认为,乌克兰民粹主义是作为制度危机的结果而出现的。奥列斯·利斯尼丘克②О.В. Лісничук. Популізм в Україні: теоретичні засади і проблеми вивчення феномену// НауковІ записки. 2015. Вип.4(78). C.63-73.认为,民粹主义本身即是成因,因其叙事和话语在乌克兰的公共传播中逐步占据霸权地位,导致乌克兰政治陷入了社会失去信任与官员放弃责任的恶性循环。维拉·乌勒佳克、尤里·马卡拉③两位研究者指出,乌克兰政治精英从一开始(苏联解体)就旨在广泛动员群众反对统治精英和国家机构(苏联时期遗留的传统精英——政党、工会等),并以政党领袖的个人魅力为基础,意识形态化的想法和符号只是次要的。参见 Бурдяк В, Макар Ю. Популізм Складова Діяльності Українських Політичних Партій// Україна- Європа-Світ.Міжнародний збірник наукових праць. 2012. Вип.10. C.130-138. http://journals.uran.ua/in dex.php/2225-3165/issue/viewFile/5525/1983则指出,在当代乌克兰政治中,政治家从一开始(乌克兰独立)就被迫使用某种民粹主义手段,在权力斗争中遵循相应的风格,因此,民粹主义一直都在乌克兰政治精英身上有所体现。

综上所述,将乌克兰民粹主义置于全球民粹主义背景下,对其进行的比对、归纳分析,还比较欠缺。同时,已有的成果未囊括俄乌历史问题和乌克兰特有的政治文化,忽略了民粹主义对乌克兰现代政治危机的影响。因此,本文将在已有研究成果的基础上,通过梳理乌克兰独立以来的民粹主义发展与演化,重点就其民粹主义的特殊表现进行归纳;从历史和政治文化的角度,探讨其成因,并对该国民粹主义造成的一系列政治影响,进行论述和总结。

二、乌克兰民粹主义的历史发展

正如前文所指出的那样,独立后的乌克兰民粹主义政治,始于季莫申科及其所代表的政党集团主导的“没有库奇马的乌克兰”运动。这是一场具有民粹主义特质的公众政治运动与政党政治。它不仅符合前文对民粹主义的定义,同时这一政治现象还首度对独立建国后的乌克兰政治系统,产生了剧变性的影响。乌克兰的民粹主义经历了从登台出现到浸染泛化,最终全面成为主流的发展历程,贯穿该国21世纪以来的政治发展,是后苏联空间中遭遇民粹主义浪潮席卷的突出案例。

(一)民粹主义的萌发(2000-2004年)

后苏联时期的乌克兰,第一场具有民粹主义特征的政治事件导火索,是2000年12月发生的库奇马磁带丑闻事件。①丑闻始于2000年11月28日的基辅,乌克兰政治家奥列克桑德·莫罗兹公开指责库奇马总统参与绑架记者乔治·贡加泽和许多其他罪行,并对外公开了总统秘密谈话的精选录音,据称证实了库奇马绑架贡加泽的命令。该丑闻演变成一场深刻的政治危机,为四年后的橙色革命奠定了基础。该事件极大影响了乌克兰独立后的国内外政策实施,并波及时任总统列昂尼德·库奇马的政治前途,引发了一场政治危机。2000年12月15日至2001年3月9日,在基辅爆发大规模抗议,反对派发起了一场被称为“没有库奇马的乌克兰!”(UBK)的非暴力抗议运动,要求库奇马立即辞职。尽管当时的乌克兰经济有所增长,库奇马总统的公众支持率却低于9%。反对派力量包括政党组织、公民社会和媒体,他们要求“重置”精英权利。这场运动造成了一系列重要影响。首先,危机虽没使库奇马政权垮台,但却严重破坏了乌克兰精英统治的合法性,公众对乌克兰公共机构和精英的信任大幅度降低。其次,“年轻乌克兰知识分子”的1000多名成员签署了一份联名书,反映了年轻人对精英和寡头执政系统的期望幻灭②T. Kuzio, “Civil Society, Youth and Societal Mobilization in Democratic Revolutions”,Communist and Post-Communist Studies, 2006, Vol.39, No.3, pp.365-386; T. Kuzio, “Ukraine is Not Russia: Ukrainian and Russian Youth Compared”, SAIS Review, 2006, Vol.26, No.2, pp.67-83.,也意味着民粹主义滋生的社会土壤在堆积。再次,这场运动不断得到乌克兰政客和政党的支持,因此具有一定的组织性和政治影响力。如,尤利娅·季莫申科及其党团发挥了重要引领作用,还有来自最高拉达议长奥列克桑德·莫罗兹为代表的乌克兰社会党的声援,以及乌克兰一些边缘化政治团体的支持和参与,例如乌克兰国民自卫队(UNA-UNSD)和乌克兰人民运动。最后,由于议会中的许多自由主义者支持时任总理尤先科,所以直接导致了乌克兰的政坛洗牌。2001年4月26日,尤先科从政府辞职后成立了“我们的乌克兰”政党联盟,组成强大的反对派力量,导致政坛对立的加剧和“橙色革命”的爆发。

同时,季莫申科、尤先科等政治领袖的纲领性思想趋于成熟,其所率领的团体也在这场抗议运动中趋于完善,并在2002年和2004年的竞选活动和“橙色革命”中发挥了关键作用。“没有库奇马的乌克兰”运动,可以被视为现代乌克兰街头政治运动的起点,和乌克兰国内民粹主义思潮的孵化器,不仅唤醒了政治冷漠的年轻人,还直接推动了橙色和后橙色政党的出现。正如前文所提到的,与约在同时期发生在克罗地亚和塞尔维亚的政治危机不同,这场运动除了要求进一步的自由民主之外,还反映出强烈的自由社团主义和家长式保守主义诉求。包括对私人和公共领域的定义模糊、对资本主义公司纯粹的逐利性,以及国家对分配不公现象缺乏干预等问题的强烈不满。因此,曾经在20世纪90年代作为乌克兰主流意识形态的民族民主主义,再次分化为两个派别。一个是社会民粹主义色彩愈加强烈的激进反对派(祖国党-国家救赎阵线-季莫申科集团),另一个是由温和的民族民主党人组成的“建设性反对派”(我们的乌克兰)。

作为乌克兰现代政治中较早带有明确社会民粹主义色彩的政治团体,季莫申科集团是一个包含了祖国党(全乌克兰联盟“祖国”)、共和纲领(乌克兰共和党“索博”)、乌克兰社会民主党和乌克兰共和党等四个政党的党团。其整体政治立场为中间偏左,同时带有亲欧主义、民粹主义、社会主义和自由民族主义色彩。以“团结互助”(Solidarism)为口号,反对阶级或种族斗争,反对在生产生活中的弱干预型小政府模式,倡导社会各单元结构间的和谐状态。①团结主义分两种,世俗和非世俗的。纯粹世俗的团结主义的思想和哲学基础,是 19世纪由法国经济学家皮埃尔•勒鲁(Pierre Leroux)和法国律师布尔乔瓦(Leon Bourgeois)奠定的,早期影响仅限于法国。在意大利、德国、比利时、波兰等国,团结主义思想则基于天主教罗马教皇利奥十三世的社会学说。并由教皇皮乌斯十一世和德国罗马天主教伦理学家和经济学家海因里希·佩斯进一步深化,从教义角度对社会和经济层面上的团结主义道德和伦理概念,进行了更规范和明确的定义。这两种团结主义均持有“对社会负责的市场经济”思想,成为许多二战后的欧洲政党(包括法国中间派、奥地利人民党、德国、意大利和比利时的基督教民主党等)的社会经济思想基础。德国前总理阿登纳的许多政治理念,都深受该思想的影响。季莫申科本人是一名典型的民粹主义政治运动家,她通过2002年12月在国际道德与政治会议上的讲话,毫不留情地抨击精英政治,指出乌克兰当前的国家权力和大众传媒,都是资本系统的工具,并将其归结为“民主”的弊病。其讲话还充斥着对发达国家政治与经济系统的不屑。①“Yulia Tymoshenko, Speech at International Conference on Morality and Politics”, Dec.6,2002,https://awpc.cattcenter.iastate.edu/2017/03/21/speech-at-international-conference-on-mor ality-and-politics-dec-6-2002/在严重的经济衰退和丑闻事件后,乌克兰民众对寡头精英政体的不信任与焦虑感,集中爆发。在此背景下,季莫申科的民粹主义理念与口号,为其所率领的新建政党联盟(季莫申科集团)赢得了民意基础。该集团在接触媒体机会和地方政府支持度都很有限的情况下②季莫申科因涉嫌在燃气公司贪污而被起诉,并被短暂监禁。她领导的季莫申科集团,与乌克兰社会党一样,几乎被官方管控的主流媒体封禁。参见“Ukraine’s election frontrunners”, BBC News, 28 March, 2002. http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1898223.stm,仍在2002年的议会选举中获得的7.26%选票,夺得最高拉达450个席位中的22个③Всеукраїнське об’єднання Батьківщина. Участь у виборах народних депутатів України по багатомандатному округу. 08 апреля 2012. http://da-ta.com.ua/mon_mainnews/861.htm,远超各方预期。④Ian Jeffries, “The Countries of the Former Soviet Union at the Turn of the Twenty-first Century: The Baltic and European States in Transition”, Routledge Studies of Societies in Transition, Oxford shire: Routledge, 2004, Vol.22.作为其党团的基石与核心,季莫申科亲自领导的祖国党,当时已拥有25万名党员,并吸纳了大量年轻人。可以说,祖国党的潜力比从属于尤先科集团(我们的乌克兰)中的任何政党都要巨大,而事实证明也是如此。⑤祖国党在2002年大选中获得了13个议会席位,获得了近200万选民的支持。25万名党员中约有11万人受雇于制造业,近5万人工作于人文学科,30%为年轻人,近一半为女性。该党在2002年后迎来蓬勃发展,分别在2006年和2007年的议会大选中获得22.26%和30.73%的支持率。相比之下,尤先科集团只有13.96%和14.16%的支持率。同时,作为一个非常好的组织者,季莫申科对尤先科2004年的选举至关重要。她的个人号召力与感染力、她营造出的反寡头政治和反腐败语境的煽动效果,以及“强盗进监狱”的著名口号,极大地推动了橙色运动的爆发。如果没有她和她的党团,橙色革命可能就不会发生。这可以被视为乌克兰民粹主义实践的首次成功。季莫申科掀起了一场社会性的“道德净化”,将“人民与精英”的对立,勾勒为“善意与邪恶”的斗争,使任何人在这场革命中妥协,都变得十分困难。正因为如此,“后橙色时代”的乌克兰政治环境陷入了泛民粹化的泥潭。

(二)政治环境的泛民粹化(2004-2014年)

“橙色革命”之后,乌克兰社会分裂加剧。伴随着持续的东西部地区两极分化,民粹主义对乌克兰政治文化的渗透进一步增强。在这一阶段,乌克兰民粹主义的发展,主要体现在以下两个方面。

首先,民粹主义话语语境与反建制主张等特质,成为政党快速发展的关键要素。一方面,民粹主义政党发展迅速。如,有着明确社会民粹主义特征的季莫申科集团,在 2006年和 2007年议会大选中,分别获得 22.26%和30.72%的支持率,一举成为乌克兰议会第二大党。即便在2011年6月投票制度修改后禁止党团联盟参选,该集团内的祖国党仍在2012年选举中赢得25.55%的支持率。另一方面,乌克兰各派政党开始出现整体性的泛民粹化转变。如地区党和乌克兰民主改革联盟这种发展势头较好的党派,均是通过一定程度的民粹化转型来提高支持率的。地区党早在2004年总统大选之前就将其政治意识形态向左翼民粹偏移,其结果是,亚努科维奇夺走了东部地区原属于乌克兰共产党的很大一部分选民。①2004年10月,亚努科维奇承诺将工资和养老金翻一番,并进一步削减燃料价格,以吸引选民,特别是共产党选民(其中大多数人在第二轮投票时支持他)。乌克兰民主改革联盟则从 2010年更名后②2010年7月中旬,“新国家”党(原“欧洲首都”党)更名为乌克兰民主改革联盟。参见“New Country party renamed UDAR of Vitaliy Klitschko”, Kyiv Post, Interfax-Ukraine,July 13, 2010, https://www.kyivpost.com/article/content/ukraine-politics/new-country-party-re named-udar-of-vitaliy-klitschk-73378.html,就以反对传统政治精英③Кличко знайшов собі нову партію.Українська правда. Субота. 24 апреля 2010. https://www.pravda.com.ua/news/2010/04/24/4964575、发动更严酷的反腐败惩戒运动等激进民粹主义纲领,赢得了更高的支持率。

其次,民粹主义成为寡头精英间恶性竞争的工具。欧盟驻乌克兰代表团政治学专家尤利娅·拜登科(Yuliya Bidenko)指出,后橙色时代的乌克兰,虽然一直保持着较稳定的 60%-70%的选举投票率,但乌克兰人似乎更多只考虑如何依靠选举来对抗或改变精英,却对参与日常决策不感兴趣。④Oksana Iliuk, “How Has Populism Influenced Political Culture in Ukraine?” Ukraine World, May 22, 2019, https://ukraineworld.org/articles/ukraine-explained/how-has-populisminfluenced-political-culture-ukraine这导致了乌克兰政治的特殊性,即,由于多数大型政党高度依赖领导个人魅力,以及与寡头集团的紧密联系,使形态各异的政治主张(苏联历史判定、对俄关系、入欧选择、反腐败、社会福利等关键问题)和辩论沦为逢场作戏。政客惯用“腐化官僚”、“人民窃贼”等激进口号,来打击和讨伐其他竞争对手,一切均是为了维持自身合法性。因此,乌克兰政坛逐步沦为一些寡头利用民粹主义这一工具,遏制或控制其他寡头的平台。

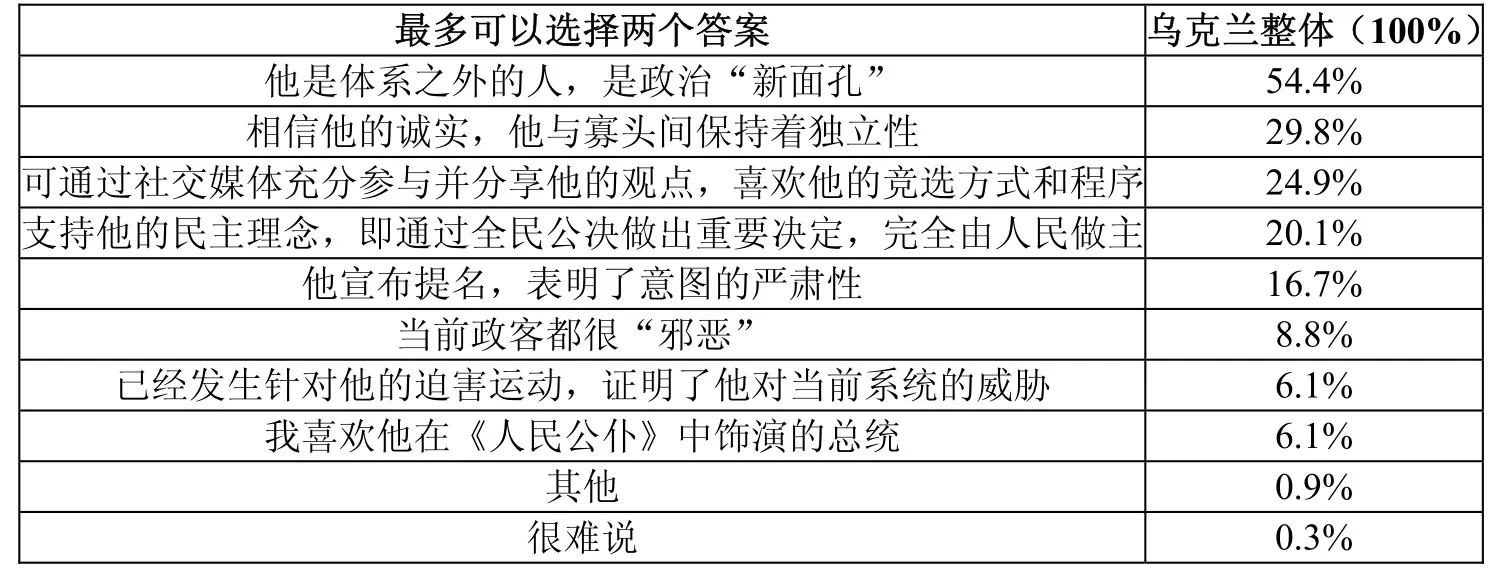

(三)民粹主义全面盛行(2014年至今)

2014年危机之后,乌克兰政治逐步进入了民粹主义全面盛行的阶段。持续的内战和经济衰退,导致更大规模的民粹化浪潮;同时,形式远大于实质的新型民粹主义政党随之崛起。在2019年总统大选中,“人民公仆”候选人泽连斯基,通过运用网络政治的方式,成为该国历史上独一无二的民粹主义领导人。他的当选也标志着更“纯粹”且全面的民粹主义时代的到来,反精英和反建制思潮达到了空前的烈度。根据基辅国际研究所在2018年底进行的一次民意调查,当被问到“在乌克兰的公共活动中,最能够代表人民意愿的是谁?”这一问题时,具有明确态度且比例较高的回答主要来自普通居民(29.8%)和志愿者(24.4%),来自政客、中央部门官员、司法人员和地方官员等政治精英群体的回答总共仅占 6.7%,记者和媒体的授信度还不到8.5%,而态度不明确的受访者比例则高达25.8%。当被问到“希望由谁在不久的将来改善乌克兰的局势?”时,超过53.9%的受访者选择不清楚或不认为它会发生;在明确的回答中,较多的答复是通过反对派执政或控制权力(15.4%),以及能在正确方向上制定决策的公众人物(7.4%)。当被问到“乌克兰的社会经济问题应归咎于谁?”时,几乎 4/5的受访者(78.9%)都将矛头指向一处,即,无能、腐败的政治家和官僚。①Прес-Релізи Та Звіти Суспільно-Політичні Настрої Населення: Листопад-Грудень 2018 Року. 11 декабря 2018. http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=806&page=9&t=3.该民意调查仅在乌克兰政府控制的领土上进行。在这样的背景下,泽连斯基与其他民粹候选人多重的政治承诺相比,几乎什么也没有答应。在一定程度上,他代表的是“没有政策”。正如表1所示的那样,泽连斯基的胜选,不是因为他提出的任何一条具体政策或政治理念吸引人,而仅仅因为他是“民粹主义”品牌的全新候选人。该品牌的基石和理念是:“政治家不过是人民的仆人”。该政党及其候选人充分利用了乌克兰人对政治愤世嫉俗的态度,借助一部备受欢迎的同名电视剧《人民公仆》,讽刺那些“典型的”乌克兰精英政客,并对寡头们加以指责。候选人泽连斯基在电视剧和现实中的身份重叠,使整个大选就像是乌克兰人期待的“人民公仆”突然从电视屏幕中跳了下来,随后发起了一场草根竞选运动。具有讽刺意味的是,部分选民甚至搞不清海报是泽连斯基主演的电视剧广告,还是对他真正竞选总统的宣传。对乌克兰人来讲,选举出来的国家领导人的“平民”符号象征和“反精英”的表演趣味,远超选举本身所代表的实质意义。高达54.4%的受访者投票选择他的理由是,这是从未见的新面孔;24.9%受访者的投票原因,是可以通过社交平台与之直接互动;甚至有 6.1%受访者的投票理由,是其在电视剧中所饰演的总统角色成功。由此可见,有很大一部分公众在选举过程中痴迷于信息娱乐,他们忘记了乌克兰正面临的一系列挑战,也不在乎政治家能真正带给他们什么。选举过程可以被视为“谁更民粹主义”的政治选秀,和绝大多数乌克兰人对现状不满的纯粹宣泄。

可以说,在2010年以来中东欧民粹主义政党利用反建制、反精英叙事取得成功的背景下,“人民公仆”党的出现并非特例。包括斯洛伐克的独立人士党、立陶宛的工党和国家复兴党、捷克共和国的ANO等,所有这些政党都有一个最大的共同点,即他们的领导人均宣称自己是非政治背景的局外人,每个人的履历都被巧妙地用于更广泛的反建制、反意识形态甚至反政治的叙事中。①Gintaras Aleknonis, Renata Matkevičienė, “Populism in Lithuania: Defining the Research Tradition”, Baltic Journal of Law & Politics, 2016, Vol.9, No.1, pp.26-48.其中不乏商人、大学教授、记者和演员,例如斯洛文尼亚第九任总理马里安·沙雷茨,就与乌克兰现任总统泽连斯基有较高的相似度,此人也曾因其喜剧演员和政治讽刺作家的职业生涯而闻名。同样,这些政党都避免使用传统的标签来描述他们的政治方向,并宣称已经超脱了那些过时的意识形态冲突。②Vlastimil Havlík, Vít Hloušek, “Dr Jekyll and Mr Hyde: The Story of the Populist Public Affairs Party in the Czech Republic”, Perspectives on European Politics and Society, 2014,Vol.15, No.4, pp.552-570; Juraj Marušiak, “Political Entrepreneurs as a Challenge for the Party System in Slovakia”, Politologický Časopis, 2017, Vol.24, No.2, pp.179-200.在乌克兰,腐败丑闻、政府危机、经济困难,以及随之而来对政党和政党民主信任的侵蚀,为泽连斯基这样的候选人与“人民公仆”的出现,创造了肥沃的土壤,使之与中东欧新民粹主义政党的兴起有很大相似之处。乌克兰的情况正如弗拉斯蒂米尔·哈夫利克在中欧地区民粹主义的研究中所述,“对当前执政精英的不满,不一定会转化为对既有的反对党,或在意识形态上持有对立立场候选人的支持。在对政党系统和政体制度信任度低的背景下,投票给一个非政治背景的民粹主义新面孔,似乎是一个可行的选择。”①Vlastimil Havlík, “Technocratic Populism and Political Illiberalism in Central Europe”,Problems of Post-Communism, 2019, Vol.66, Issue 6, pp.369-384.因此,“人民公仆”在乌克兰的成功绝非偶然,它象征着乌克兰新型民粹主义政党政治时代的来临。

表1 在第一轮投票中投票给泽连斯基的受访者中的比率,%

三、乌克兰民粹主义的特点及其原因

乌克兰民粹主义在短时间内迅速得以发展,与其特有的近代历史、传统的政治文化,以及后苏联转型国家国情有着紧密的联系。这些动因使得该国的民粹主义与绝大多数欧洲国家,包括作为其邻国的波兰和匈牙利等东欧国家相比,具有显著的异质化特征。乌克兰民粹主义在反建制、反民主、意识形态多变,和对区域一体化进程的高期待等方面,表现得尤为鲜明。

(一)乌克兰民粹主义的特点

民粹主义在乌克兰的发展,扎根于该国转型时期特有的政治、经济与社会环境,进而形成了一些独有的特征,并渗透到了该国的政治和经济政策之中,有些方面比当今欧洲民粹主义表现得更为极端和激进,有些方面则截然相反,并主要表现在以下几个方面。

1. 反精英和反建制的极端化。民粹主义常见的关于反对腐败精英的激进语境,是“一种认为社会最终被概化成两个在各自群体内部同质,且彼此对立的意识形态”①Cas Mudde, “The Populist Zeitgeist”, Government and Opposition, 2004, Vol.39, No.4, pp.541-563.,即,在“纯粹的人民”与“腐败的精英”的二元观中,政治应该是前者一般意志的表达。在乌克兰,这一语境和言论,可以被视为该国民粹主义发展历史中最悠久、最有效、最强烈的意识形态特征,其烈度甚至远超其他国家。库奇马磁带丑闻事件以来,民粹主义者一直将“腐败”当作最有力的煽动工具,来反对当局和寡头。虽然说反精英言论是全球民粹主义话语系统的核心,但在乌克兰表现得尤为突出。尽管乌克兰的民粹主义政治家经常攻击腐败和寡头,但寡头与乌克兰政党重要资金来源的紧密联系,使公众对总统、执政党和政府部门的信任度大大降低。如,季莫申科本人虽然是较早举起反腐败与反寡头大旗的民粹运动家,然而她在成为国会议员的时期内只参与了55%的反腐败投票;银行改革投票低至34%,能源投票低至13%,而这两个部门一直被诟病充斥着腐败和遭受寡头控制。根据盖洛普中心的调查,在2019年3月总统大选之前,仅有9%的乌克兰人对其国家政府有信心,这是连续第二年世界上最低的信心水平,低于原苏联国家的中位数(48%)以及2018年的全球平均水平(56%)。绝大多数的乌克兰人(91%)认为整个政府腐败横行,不可信赖。②Zach Bikus, “World - Low 9% of Ukrainians Confident in Government”, Gallup, March 21,2019, https://news.gallup.com/poll/247976/world-low-ukrainians-confident-government.aspx如表2所示,乌克兰社会对政府机构、政策制度以及媒体,有着根深蒂固的不信任感。他们最信任的群体或单位是住在附近的居民、志愿者组织或教堂,而信任度最低的是政府和议会机构。几乎所有的民粹主义候选人,都抓住这一点来煽动共鸣,以树立自己的道德信誉和廉政能力。“我是局外人,为普通民众辩护,其他竞争者都来自于腐败的精英阶层”,这种极端的语境在乌克兰逐步被建构起来,使得几乎所有民粹主义者都陷入其中,并充分运用它来反对所有人,利用“腐败、寡头、官僚精英”来打击对手。这使得乌克兰的“反精英”和“反建制”色彩,在整个欧洲乃至全球都极具代表性。

表2 乌克兰社会对社会机构或组织的信任度民意调查(百分比值为信任者比例与不信任者比例的差额/平衡值)

2. 较强的反宪政民主性。很多学者都强调了民粹主义者的反民主属性,指出民粹主义者不仅是反精英主义者,同时也必然是反多元主义者。②Jan-Werner Müller, “Parsing Populism: Who is and who is not a populist in these days?”,Juncture, 2015, No.2, Vol.22, pp.80-89.这导致了民粹主义最危险的特征:他们坚信,只有自己是正确的,从而不尊重他人的意见。③Stefan Rummens, “Populism as a threat to liberal democracy”, in Cristobal Rovira Kaltwasser, Paul A. Taggart, Paulina Ochoa Espejo, Pierre Ostiguy, eds, The Oxford Handbook of Populism, Oxford: Oxford University Press, 2017, pp.554-570.这一点在乌克兰的民粹主义者身上表现得尤为明显,他们虽依赖民主制度,却经常将议会、最高法院等民主政治机构认定为“腐败”,并加以嘲笑,称其被不负责任的精英控制而非反映“人民”的意志。因此,民粹主义者对于“宪政民主制度”本身构成了威胁。首先,乌克兰的民粹主义者更倾向于后苏联国家都具有的威权主义稳定之路。2004年橙色革命以来,除2019年上台执政的“人民公仆”党外,乌克兰几乎所有的民粹主义政党,都试图将全部权力推向中央政府并捍卫强政府制,试图借助民粹主义工具以谋求高度的权力集中。其次,他们普遍对苏联式家长制政府有怀旧之情,该特点无论在“亲西方”或“亲俄”的民粹政党身上都有所体现。尽管他们没有直接提及苏联,但在能源、社会福利、私有化等不同领域的诉求中,均表达了对苏联式的“强政府管控”的期望,加剧了人们在经济层面对管理者的依赖;同时,将权力视为个人收益的来源,而不是为社会服务。第三,由于公民社会水平偏低,导致政府和政党都缺乏透明度,并惯用欺骗手段,使民粹主义者在不了解事实真相的情况下,也能对社会舆论进行诱导,从而降低了公众对国家机构的信任并使得虚无主义盛行。第四,通过倡导直接民主,进而对民主制度本身进行破坏。“民主倒退始于投票箱”①Steven Levitsky, Daniel Ziblatt, How Democracies Die, New York: Broadway Books, 2018,pp.145-221.的现实,在乌克兰激烈上演。近年来,该国民粹主义与直接民主之间的关联不断增强,频繁在关键议题上煽动公投。②2010年,亚努科维奇就俄罗斯在克里米亚继续部署黑海舰队建议进行全民公投,并在2012年11月通过了乌克兰全民公投的法律;2019年5月,刚当选总统的泽连斯基(Volodymyr Zelensky)呼吁就与俄罗斯达成和平协议的问题进行全民公投;6月,呼吁就加入欧盟和北约进行全民公投。季莫申科领导的一项签名收集运动,则专门用来举行反对土地改革的全民公投。泽连斯基能够胜选的几个主要因素,都在于其充分利用社交媒体网络政治的方式,来抵制精英和国家机构,并成功地与选民建立起直接联系。在乌克兰,这种“直接民主”已经遭到了滥用。

3. 空洞、分裂的意识形态。乌克兰民粹主义在意识形态方面的灵活、善变和非正规表现,已经超越了莱因哈德·海尼施提出的“海德尔现象”③莱因哈德·海尼施称,“民粹主义可以散布于左、中、右翼每个角落,他们经常将左右两端的社会和经济政策结合起来。”海尼施以此来描述在政治意识形态完全基于权宜之计和机会主义之上的民粹主义现象。参见 Reinhard Heinisch, Oscar Mazzoleni,Understanding Populist Party Organisation: The Radical Right in Western Europe, London:Palgrave Macmillan, 2016, pp.6, 23-34.,或塔格特的“高度变色龙”定义的一般性特征。④塔格特将民粹主义者描述为“不情愿的政治”个体,只有当他们感到“受到危机威胁”时才参与政治,因此他们的意识形态往往处于变化当中。参见Paul Taggart, Populism,Philadelphia: Open Press, 2000, pp.10, 25.乌克兰的各个民粹主义政党,不仅在思想和立场上常态性地在政治光谱表上高速变化游移,迎合和利用不同的意识形态来动员选举支持;甚至经常支持与其党纲和口号完全相悖的政策,完全不被原则性的政治纲领或固定的价值观所束缚。这种意识形态的变化多端或自相矛盾的分裂程度,已经远超捷克、波兰、奥地利、斯洛伐克等中东欧国家的民粹主义政党。如季莫申科和其领导的祖国党虽然是中右翼欧洲人民党的观察成员,但她的言论和党派的利基政策,往往与乌克兰左翼的社会党完全重合。在很多问题上,其政治纲领与随机临时口号,同其政党的政治价值观完全相悖。“反对派-终身”作为左翼地区党的继承者,其保守的地区主义和民族主义诉求,却与欧洲最极端的极右保守主义政党几乎一致。2019年赢得执政的“人民公仆”党,干脆以“没有意识形态”作为该党的核心意识形态。他们对此的解释是,一旦离开首都基辅市20公里或100公里,在那里没人能理解右翼、左翼或中立的意识形态问题。由此可见,乌克兰民粹主义几乎不存在“右翼”和“左翼”的固有组织形式及其代表的价值传统,其意识形态只能以模糊混沌、虚无分裂来形容。

4. 过度渲染和营造社会危机。在乌克兰,一部分危机现象可以被视为该国民粹主义内在要素的呈现,即民粹主义者通过对“危机”进行语境强化,营造“危机感”以谋求政治利益。①本杰明·莫菲特指出,广泛的民粹主义现象,即危机不仅是催化民粹主义产生的“中立性”外部客观现象,同时民粹主义本身即是危机的一部分。参见Benjamin Moffitt, The Global Rise of Populism: Performance, Political Style, and Representation, Stanford University Press, 1 edition, 2017, pp.124-125.民粹主义参与者积极地“表现”和创造危机感,而不是单纯作为信息受体,对真实存在的外部危机做出反应。②塔格特将危机视为民粹主义的内在要素,他强调,危机感是民粹主义分析家感兴趣的,而不是客观的。危机是否真的存在并不重要,相反,重点应该放在民粹主义参与者创造危机感的能力上,以及他们如何“利用这种意识为他们的信息注入紧迫感和重要性”。塔格特等人对危机和民粹主义的观察表明,危机绝不仅仅是人们“客观”经历的中立现象。参见Paul A. Taggart, Populism (Concepts in the Social Sciences), Philadelphia: Open University Press, 2004, p.275.在乌克兰,这一特点比其他国家表现得更为突出。由于政治经济转型不顺所导致频繁的经济、政治、能源和军事危机,使乌克兰成为一个因危机缠身而面临重重困境的国家。然而,民粹主义者不仅充分借此动员选票和煽动不满,还在斗争和诉求过程中加剧和营造更强力的“危机”感,使该国的危机和民粹主义现象本身形成一种往复的因果循环。该国民粹主义者经常对“当局”提出批评,但自己又没有提供替代政策,只是通过操纵或提供虚假数据一再地夸大危机,从而导致更大的危机。①Skubenko Maksym, Yulia Tymoshenko, “Antolohiya Manipulyatsiy”, Vox Ukraine, 21 November, 2017, https://voxukraine.org/uk/yuliya-timoshenko-antologiyamanipulyatsij/这种通过语境和叙事的危机催化,使得乌克兰的诸多公共事务问题被刻意放大,由困境演变为“危机”。然而,无论是“亲西方”还是“亲俄罗斯”的民粹主义者,仍都在试图利用公众对这种公共生活状态的不满与挫败感,进行政治盈利。民粹主义表现危机的方式,往往是通过在危机与国家治理的失败点之间建立联系(金融体系、政治体系、公共政策等),从而拥有强调采取某种必要行动(或做出至关重要的决定)来自纠正现有错误并阻止危机的话语权及合法性。泽连斯基、季莫申科和格里琴科等民粹领导人,都在2019年总统大选的过程中,夸大在天然气价格、内战拖延、土地改革和对俄谈判等问题上的灾难性后果。换句话说,只有当危机被认为是危机时,危机才成为危机;当政治行动的失败,透过在政治或文化领域的放大效应,而成为公众广泛关注的对象时,才能被认定是“更广泛问题”的征兆。②Benjamin Moffitt, The Global Rise of Populism: Performance, Political Style, and Representation, California Redwood City: Stanford University Press, 2017, pp.124-125.在乌克兰,这种特点表现得极为明显,近乎所有的民粹主义者,都投身于这种渲染和表演工作当中。

5. 对于区域一体化的高期待。近年来,在整个欧洲,甚至俄罗斯,民粹主义者都具有浓厚的仇外种族主义、反“文化多元化”等“排他性”诉求,导致了对区域多边一体化进程强烈的质疑浪潮。然而在乌克兰,绝大多数民粹主义者不仅对区域多边一体化整合表现出积极态度,甚至将推动乌克兰加入区域一体化的承诺,当作其获得民意支持的核心内容,使该国民粹主义与整个欧洲地区形成了鲜明反差。由于乌克兰并没有大量难民停留和申请庇护,以及特别的民族历史关系③由于在苏联时期分布在乌克兰的克里米亚鞑靼人、车臣人遭受迫害的历史,多数民粹主义者甚至一直将这些穆斯林群体视为可以“团结”的反俄盟友。较有影响力的鞑靼族穆斯林领导人穆斯塔法·哲米列夫一直都是乌克兰各派政党的拉拢对象;他先后多次以民粹主义党派成员的身份担任乌克兰国会议员至今。这种案例在当今欧盟几乎已经绝迹。,主体民族和“少数民族”二分法的语境化并不显著①在1994年以来的七次议会选举中,极端的民族主义党派只在2012年有较好表现,当时斯沃博达(自由)党赢得了10%的支持率,但远低于许多欧洲其他国家的民族主义政党。参见 Batkivschyna, “Party of Regions gets 185 seats in Ukrainian parliament”, Interfax-Ukraine, 12 November 2012.,广泛而明确的“排他性”文化动员也缺乏社会民意基础②根据2016年欧盟统计的结果,包括英国在内的28个国家中,45%的受访者认为“移民”是欧洲面临的两个最重要的问题之一,而在乌克兰该数字的峰值仅为20%,绝大多数乌克兰选民对该问题从未感到担忧。在乌克兰,民族地区主义政党或保守种族主义政党,也未能对该国政治产生长期有效的影响力。参见 Посилення управління міграційними процесами та співпраці з питань реадмісії у Східній Європі (MIGRECO). Дослідження з питань інтеграції, злочинів на ґрунті ненависті та дискримінації різних категорій мігрантів. Представництво Європейського Союзу в Україні вул. 2014.,文化或种族歧视现象并不常见③基辅新欧洲中心和弗里德里希·埃伯特基金会主持的一项调查显示,90%的乌克兰受访者表示,他们从未因其语言、宗教或种族、文化习惯而受到歧视。参见Euromaidanpress,“Ukrainian millennials: apolitical, with family values, and a bit more pro-democracy than Western peers”, December 2, 2017, http://euromaidanpress.com/2017/12/02/ukrainian-millenn ials-uninterested-in-politics-dream-about-family-and-children/,这些要因使乌克兰尚未出现欧盟国家目前正面临的困境与问题。当前欧洲拥有执政党或最大反对党地位的民粹主义政党,几乎都不同程度地对区域一体化机制表达反对或质疑,而在乌克兰,舆情却截然相反。2013年,有 50%的乌克兰受访者支持加入俄罗斯的关税同盟,42%的人支持加入欧盟,反对一体化的人不足10%。④Кількість прибічників і противників вступу України до НАТО зрівнялася у 2016. за вступ до ЄС майже половина опитаних українців. Interfax-Україна. 18 августа 2016.https://ua.interfax.com.ua/news/political/364499.html2014年克里米亚危机与顿巴斯战争爆发后,并未对该国民众关于加入地区一体化进程的观念造成质变影响。2019年2月的调查结果显示,如果进行公投,有70%的乌克兰人准备投票赞成加入欧盟,56%的人赞成加入北约,36%的人仍选择加入欧亚关税同盟⑤基辅国际社会学研究所(KIIS)进行的调查显示,实际上,即使在俄乌交恶后的 2016年,多数乌克兰人对俄罗斯国家和民族仍抱有一定的好感,对俄罗斯国家抱有正面评价的比例仍高达40%,其中67%的受访者对俄罗斯人(或俄罗斯族裔)持积极态度。负面评价均单纯地指向俄罗斯政府,只有8%的受访者对俄罗斯政府有积极评价,而他们主要来自顿巴斯地区的乌克兰政府控制部分。参见 Як Змінювалося Ставлення Населення України До Росії Та Населення Росії До України У 2016 Році. Report of KIIS. 10. февраля 2017. http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=680&page=2;当被问到外交政策时,有45%的被调查者支持乌克兰加入欧盟,有14%的人表示支持加入关税同盟,还有25%的人表示乌克兰不应选择任何区域系统,另有15.3%的人不持立场,支持区域一体化的总比例仍高达59%。如今,乌克兰民粹主义政党的关注重点,已经从2014年之前在融入欧盟还是融入欧亚经济联盟之间进行选择的争执,转向了能够在多大程度上推进和落实加入欧盟一体化的预期。①Юлія Сахно. Геополітичні Орієнтації Жителів України: Лютий 2019. Report of KIIS.27.02.2019. http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=827&page=1

表3 欧洲各国主要民粹主义政党对欧盟的态度

2019年参加大选的“人民公仆”(选民的62%)、祖国党(选民的59%)、“欧洲团结”(选民的86%)、“声音”(选民的85%)等民粹政党,都将“入欧”设定为执政承诺中的纲领目标。总体来讲,欧盟目前虽做出了接纳乌克兰入欧申请的承诺,但仍未示以明确的路线图。欧盟将乌克兰列入欧洲睦邻政策(ENP)和“东部伙伴关系”(EAP)优惠政策的国家目录,加上2014年欧盟与之签署的《协会协议》,实则在很大程度上近乎赋予了乌克兰有实无名的“非成员入欧”待遇;同时也模糊化了乌克兰加入其一体化项目的具体时间和步骤,在对俄罗斯关系问题上为自身保留了足够的空间。然而对于基辅来讲,在对俄关系尚未正常化的情况下,民粹主义者们在 2019年大选期间利用“入欧”误导和煽动民意,使人们相信加入欧盟一体化的进度,与其化解国内社会与经济危机的程度,存在着必然联系。这实际上是粗暴而盲目地将复杂问题“简单化”,用入欧作为社会兜底和经济增长的责任转嫁,不仅将对其国家对外政策形成“绑架”效应,甚至还会进一步导致乌克兰在对俄罗斯的外交空间中失去灵活性。

(二)乌克兰民粹主义特征的主要成因

乌克兰民粹主义的特征,与该国的近代历史、民族身份建构以及对国家观念的重新形成等有很大关系。从历史比较的视角看,其成因主要表现为以下几个方面。

1. 历史上对统治精英“外来化”的认知。乌克兰最早期的民粹主义可以追溯到18世纪末至沙皇亚历山大二世统治时期的克里米亚战争之后。在这期间,乌克兰的古典民粹主义逐步形成,其最主要特征之一即是民族主义。然而在19世纪末到20世纪初的沙俄革命运动历史中,很多民粹派人物甚至都被学界不加区别地纳入到了“革命民主主义”的行列之中。①姚海:“从概念变化的视角理解19世纪俄国革命运动”,《俄罗斯研究》,2018年第5期。其早期思想通过文学和社会运动,清楚地呈现在当时的“乌克兰民族身份”的基本框架中②Гриценко О. Світоглядне. Історичне і Культурне Коріння, Феномен Популізму в Пострадянському Просторі// Матеріали Українсько-Білоруського Семінару. К: УЦКД,1999. С.7-25.,即神圣化的乌克兰语言和乌克兰民间传说遗产。③例如圣西里尔和麦迪乌斯兄弟会的《乌克兰人民的起源》,运用浪漫主义强调了乌克兰民族认同感,以及社会平等思想。参见 S. Kozak, “Between history and messianism”,Праці НТШ, 1921, Vol.224(CCXXIV), p.63.并排斥那些被判定是外来的、非乌克兰的事物,强调“无阶级”的乌克兰人民才是乌克兰人,并伴随对其精英阶层的非乌克兰化的认定,这使得乌克兰的民粹主义思想中包含了浓厚的“乌克兰精英永远背叛”的社会本质主义思想。④社会本质主义要求人们相信某些社会类别(例如性别、种族、年龄、宗教),标志着根本不同的人。本质主义具有有害的后果,支持社会观念定型并助长成见。乌克兰政治思想家米科拉·米赫诺夫斯基,在他的著作《独立乌克兰(1900年)》中就指出,乌克兰社会的精英们并不总是看到他们的利益和人民利益的共同性,不仅缺乏团结感,也没有为自己的人民服务。①Сабадуха В. Українська Національна Ідея У Вимірах Особистісного Буття//Психологія І Суспільство. 2012. №.2(48). С.21-30.另一位政治学家德米特罗·顿佐夫,也在自己的作品中指出了同样的问题,并试图解释乌克兰民族发生悲剧的原因。他得出的结论是,根源在于乌克兰社会主要精英阶层的整体堕落,“哥萨克贵族慢慢地自我摧毁了作为统治阶级的所有精神标志,失去了对最高民族事务的兴趣(对荣耀不感兴趣但对菜肴感兴趣),而把自己献给了最高统治阶层(在莫斯科的沙皇俄国政权)”。②Донцов Д. Де шукати наших історичних традицій. Дух нашої давнини. К.: МАУП,2005. C.170-171.古典民族民粹主义者们指出莫斯科政权统治下的乌克兰精英阶层与群众之间的关系转变,是一种乌克兰民族道德与精神力量的衰落,导致了国家灭亡和人民灭亡。乌克兰的精英们无法实现民族国家独立,就无法充分满足其人民的利益。在该思想的因果论当中,乌克兰民族政治精英的软弱,正是乌克兰民族解放运动屡屡遭到失败的原因。在这种情况下,精英们的灭绝实际上是指该群体被外来者同化,并为外部的胜利者服务。乌克兰加入俄罗斯帝国后,本国贵族的很大一部分并入了俄罗斯贵族系统,而官僚机构和知识分子也转而为“另一个国家”服务。在1917-1920年革命爆发期间,乌克兰则再次错过了争取自身独立的机遇,其原因仍被当今许多学者归咎于乌克兰精英的软弱无能,和在乱序的极端环境下无法对人民施加适当的影响,导致人民迷失了方向,缺乏动员和有效组织。此后,苏联时期乌克兰民族精英阶层的处境则变得更加困难,苏联政府实质上将政府体制转变为去民族国家化的巨型机器,目的是剥夺民族自决意识。但是在二战结束后近半个世纪的苏联时代,尽管乌克兰民族运动精英在理论上或者在实践中都已不存在,其精英系统也早已被完全纳入到效忠苏联中央政府与国家的唯一执政党之中;③Брюховецький В. Ключ до формування української євроцентричної елітиосвіта//Дзеркало тижня. 2003. №.44. С.15-21.但是,带有鲜明政治诉求的乌克兰民族主义运动思想和活动,仍然能够在高压的政治生态下,保持精神上和组织上的微弱延续,甚至还能不时得到部分苏共、乌共领导人以及部分乌克兰民众,特别是西乌克兰民众的有限支持,为日后乌克兰实现建立独立民族国家的目标,预备了精神和组织基础。①葛汉文、丁艳凤:“乌克兰民族主义:历史演进、政治诉求与极端发展”,《俄罗斯研究》,2014年第3期。

由于独立以后的绝大多数现代乌克兰精英是在苏联时期形成的,不可否认,在乌克兰成为独立国家和建立其基本制度之初,部分苏联培养的精英阶层发挥了重要而积极的作用。但同时,他们频繁进行恶性政治斗争,无视国家利益而通过革命方式下上台,充当寡头集团代理人并谋取私利,对于任何政策失误和试错的成本代价,他们也概不负责。这既是杰尤巴所说的,突然涌入的伪精英阶层,形成了“毒蛇混合物”,其中大量的苏联时期职业官僚、煽动者、寡头富商和一些出身可疑的人,像碎片一样快速混杂在了一起。②Дзюба І. На еліту надійся, а сам не плошай// Нац. Безпека і оборона. 2003. №.9. С.34-36.在这种情况下,没有人能真正体现出自己是属于“乌克兰”和乌克兰人民的,但却无一例外地可以被验证出是苏联培养的产物。这就是当前乌克兰精英阶层成为一种颇有争议的社会现象的根源所在。当乌克兰已经成为新的国家,而精英却仍然被视为一群“外部”统治者遗留下来的代理人。更糟糕的是,他们仍保有乌克兰国内最强大的资源分配权力和谋利能力,因此很容易就被民族民粹主义者认定为“乌克兰人民”的对立面。值得注意的是,包括克拉夫丘克、库奇马、季莫申科、尤先科和亚努科维奇在内的乌克兰领导人,始终面临这样的责难,即,因自身或家族成员与俄罗斯之间的复杂关系,以及苏联时期的官僚履历,从而遭到其他政客借助民族民粹主义手段的反对,常被指责为俄罗斯政府或寡头集团的代理人。政治精英会否被贴上“非乌克兰”标签,取决于此人是否拥有苏联高级官僚的履历背景,这是乌克兰中西部地区比较常见的社会本质主义偏见,也是后苏联时期乌克兰政治活动始终伴随着普遍的“反精英”现象的成因之一。

2. 缺乏新的意识形态。到1991年乌克兰独立时,它仍没有任何关于乌克兰民族国家或民族意识形态的愿景。新的“乌克兰”国家身份定义及其解释,并未在“苏联”基础上发生质变。该国虽经历了长达数百年争取独立的斗争,却并未形成一个共同的“乌克兰”概念。由于其自身仍旧是多民族国家,单纯狭隘的民族主义无法作为国家建构的价值核心。如莫迪尔曾指出的,“乌克兰的独立来得如此突然和出乎意料,这将对该国的未来产生巨大的影响”。①A.J. Motyl, Dilemmas of Independence: Ukraine After Totalitarianism, New York: Council on Foreign Relations Press, 1993, p.50.初期掌权的原苏共精英要么不了解新概念的必要性,要么畏惧对自身权力造成根本性改变。因此,他们没有做出一致的努力来重新定义乌克兰的民族与国家身份,从而继续利用原苏联的理论基础来理解社会、民族和国家概念。在进行了象征性的更名,或“去苏化”立法后,国家没有改变所继承的苏联式结构,也从未正确地、批判性地评估苏联遗产,尤其是对权力、国家与人民之间的关系进行再定义。这使得绝大多数乌克兰人错误地认为,苏联政权的替代者是资本主义社会而非多元化的公民社会,进而使得该国自由民主和公民社会的政治文化,未像其邻国波兰、匈牙利或波罗的海三国那样得以在短期内迅速发展。乌克兰精英官僚仍以苏联意识形态为主导,对公共生活进行管理,并仍保留着苏联时期的行为习惯、心态和价值观念,因此导致其很难在短期内制定出具体的国家转型计划。在世界格局发生改变的背景下,乌克兰精英阶层并未很好地实现和满足该国复杂的国家建设需要,向社会提供或传递全新的价值观引导。这使得乌克兰国家独立后,缺乏一种可以决定国家发展主要方向的民族意识形态、指导国家发展的主要道德和精神价值观体系、保护国家利益和国家自身不受破坏的原则标准。因此,乌克兰的精英们在国家建构过程中的最大过失在于,在独立建国初期整个国家政治文化水平普遍偏低的情况下,没有承担起引导责任,也完全没有付诸相应的实际行动。②Головатий М. Політична еліта сучасної України: регіональний і національний контекст// Політичний менеджмент. 2006. Спеціальний випуск. С.42.他们没有寻找并商定一种清晰的精神价值观体系,即,无论每个乌克兰人的宗教信仰、社会地位和政治主张如何,这种价值观都必须从每个社会个体那里获得共识,并成为巩固国家的基础。这样做不仅能够使这些精英阶层快速主导并融入新的乌克兰社会中去,也能尽快摆脱来自民族主义者们的指责。对于该构建怎样的国家核心意识形态,如何塑造乌克兰国家身份,怎样对待与俄罗斯联邦共有的几百年历史,构建一套怎样的适用于乌克兰的普世价值与道德目标,通过怎样的方法去实现?乌克兰的政治家和政党对于这些问题并没有做好充分准备,甚至自身在脱离苏联的政治生态后的多年间一直是迷茫的。这导致了意识形态上空洞的政治集团在乌克兰变得越来越普遍。为了谋取政治与经济利益,它们愈加朝着民粹主义方向演化,其政治价值观不仅自相矛盾和不断变化,还经常暴露出薄弱、分裂、高度个性化且缺乏原则尺度的特点。

3. “团结主义”的政治文化传统。“团结主义”是乌克兰的古典政治文化传统,它作为一种政治、经济、哲学思想,以及社会管理的实践经验,扎根于该国历史之中。①塔塔连科指出,团结一直是乌克兰构建国家独立性理论的一部分。该思想强调基于共同的公共利益,构建共同责任和共存原则,推动各部分利益与整体价值和谐。即,社会中每个子集的利益都与整个社会的利益相平衡,强调只有通过不同政治和社会力量的代表以及普通公民的共同努力,才能取得重大的社会进步。既拒绝自由主义中的个人主义,又反对极权主义下的平等主义,提倡在个人利益和共同利益之间取得平衡,在动员阶段,个人利益要服从于公众利益。参见 Татаренко Н.О. Солідаризм: виклики стратегії національного економічного розвитку(Електронний ресурс)// Науковий вісник Дипломатичної академії України. 2015. Вип.22(3). С.13-23. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvda u_2015_22(3)__4“团结主义”的主要思想,是要在外部和内部的严重威胁或危机时期巩固社会。在19至20世纪,德米特罗·顿佐夫、尤里·伊万诺维奇·莱姆等乌克兰民族主义运动领导人,都具有浓厚的古典团结主义思想,并将其视为该国社会统一的基础。他们认为,团结是乌克兰社会心理上固有的,由长期无祖国状态(祖国指独立的乌克兰民族国家)和沦为邻邦(波兰立陶宛联邦和沙皇俄国)附庸的历史所造就出来,是推动国家经济复兴的组成部分和基础。乌克兰独立以后,这种古典团结主义传承,很快与该国的现实处境结合起来,形成了一种带有强烈国家本位主义的现代团结主义思想体系。即,加强国家的团结职能要先于经济进步,这经常被乌克兰政治家们当作逃避经济治理失败责任的借口。由于全球化与团结主义在意识形态上的不可调和性,②全球化的目的虽是将团结作为目标,并将实现团结的手段带到全球范围,但其整个意识形态过度依赖于对世界团结发展的积极后果的先验性预测,基于自由主义和个人主义原则的恶性竞争使团结的基础被摧毁,包括国家在内的贫富阶层之间的分层加剧。参见Гегель Г.В.Ф. Философия права. Философское наследие. М.: Мысль, 1990. Т.113. С.468.尤其是对乌克兰来讲,苏联解体后其迅速地被迫卷入到全球化的经贸系统及其所导致的结构性危机中,在社会转型的背景下,高度社会经济不平等所造成的明显而尖锐的矛盾,造成了该国社会问题的加速溢出和复苏停滞。更不幸的是,独立后的乌克兰在相邻的欧洲福利国家模式日益受到推崇与效仿的趋势背景下,基于团结主义理念①在发达福利型国家,团结主义是塑造增长和增强普通民众福祉的社会分配理念基础,并确保可支配收入均等化,以缩小贫富差距感,这被视为建立合理的经济结构和平衡的生产性需求结构的重要条件。参见Seymour Martin Lipset, Political Man: The Social Bases of Politics, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1981.的经济与社会改革不仅没能奏效,分配失衡与不公反而因不断融入全球化而加剧。自1991年独立以来,该国一直处于腐败和治理不善的状态,其结果是,乌克兰经历了原苏联所有加盟共和国中最糟糕的经济衰退,而乌克兰人却拥有对欧洲福利国家模式最强烈的渴望。乌克兰没有经历类似波兰的鲍尔斯洛维奇(Leszek Balcerowicz)那样迅速削减政府开支和补贴的“休克疗法”改革,不仅使其私有化进程相较其他东欧国家严重拖延②苏联解体以来,西方政府和国际货币基金组织等金融机构多年来一直呼吁乌克兰私有化国有资产。然而乌克兰的经济私有化改革进程和效率,明显落后于东欧和波罗的海国家。捷克共和国、匈牙利、波兰和立陶宛的大型(或“大规模”)私有化于2000年前就已完成,在乌克兰关于进一步私有化的议程却始终迟滞不前。2005年10月对安赛乐米塔尔·克里维·里钢铁公司的私有化是少有的成功案例之一;2011年通信业巨头乌克兰电信的私有化进程则遭遇困境。2018年乌克兰政府再度批准了拟于当年私有化的23个大型国有企业的清单。截至2019年10月,总统泽连斯基才签署一项法律,废除了禁止私有化20年之久的国有企业名单,该清单包含1000多家国有企业。,同时不完整的法律和不透明的私有化程序造成了动荡和腐败的环境。允许通过法律漏洞来对国有资产私有化,加剧了国有资本向极少数个人转移的问题,导致一部分家族和群体借助“自由化”改革钻了空子,使20世纪90年代的乌克兰经济成为后苏联地区寡头与裙带资本主义现象的典型代表。因此,有不少乌克兰人将寡头经济的根源归结于私有化改革的失利,使该国对高度自由开放市场系统产生了较为普遍的怀疑论调,并且从2000以后持续了十多年。在这种怀疑论的语境下,寡头们反对引入真正的自由开放市场及公平机制,担心使其利益受损;民众则希望扩大政府开支,为社会福利兜底;民粹主义者们为迎合舆情而做出更不切实际的补贴承诺。这种状态造成了乌克兰政府和人民肩负着越来越重的赤字重担,而乌克兰的债权人却富裕起来,民粹主义者也在团结主义的呼声语境中羽翼丰满起来。在这种情势下,乌克兰民众将负面情绪的矛头,指向控制债权的国际货币基金组织(IMF通过对乌克兰外债回购实现债权控制)、各大私人银行,和其他私人金融机构的商业银行(乌克兰短期与中长期外债债权主要掌握在私人债权人手中)。这实则反映出该国社会对公共福利的广泛期待愿景,与该国经济发展现状的严重不匹配,但被寡头和民粹主义政党利用“团结主义”语境放大,转嫁为一种对全球化进程和自由开放市场秩序的不满。实际上,第二次世界大战后的团结主义思潮,是一种强烈要求国家对整个社会,尤其是每个公民的命运负起真正责任,为生存、个人才能和价值实现创造最有利的条件,确保高水平的社会发展和个人保护的意识形态导向。在德国、比利时以及1989年剧变后的波兰均得到了成功实践。乌克兰社会经济学者所倡导的团结主义思想,同样是要求国家作为市场经济存在和发展的基础,塑造社会发展模式,建立起服从于公共利益的逐利系统,形成国家履行社会义务和公民履行社会责任的制度①Барр Р. Политическая экономия. М.: Междунар, 1995. C.441-550.;要求社会的富裕群体,必须与其他人口团结起来,并在应用这种模式时放弃享乐主义。

然而在乌克兰,这种思想却反遭寡头和政客们的片面曲解和利用,从库奇马执政时期开始,众多在政府和议会身居要职的政治精英,都试图用团结主义的思想打击竞争对手、巩固自身特权和谋取私人经济利益。它造成了两大民粹主义现象,首先是,部分具有寡头背景的民粹主义领导人借用团结主义营造一种认知错位,使乌克兰民众更倾向于相信是全球化带来了一系列经济与社会的消极后果,特别是寡头经济、腐败现象和失业问题。这导致在21世纪的头十年,“私有化”被民粹主义语境歪曲成了一个政治不正确的敏感词汇。这部分精英先是通过20世纪90年代的私有化改革成为寡头或寡头的代理人,第二步是则是通过2000年后“反对私有化”的语境,继续依靠大规模的裙带资本主义获益。②2018年世界银行报告显示,乌克兰2%的公司控制着所有乌克兰公司总营业额的20%以上和资产的25%以上。在过去的二十年中,具有政治裙带关系的私人公司通过各种途径获得经济红利,包括公共采购、补贴贷款、预算转移,限制和阻挠进口贸易法规,通过特权非透明地对国有资产进行私有化收购,设置有利的税收制度等。乌克兰的政治关系与经济生产力之间呈现显著的负相关;拥有政治联系的公司规模大,员工多,但它们的生产力却较低,营业额增长速度缓慢,甚至亏损。这是造成该国经济增长下降和竞争性经济下降的原因。参见Oleksii Balabushko, Oleksandra Betliy, Veronika Movchan, Ruslan Piontkivsky, Mykola Ryzhenkov, “Crony capitalism in Ukraine: Relationship between political connectedness and firms’ performance”, Policy Research Working Paper, The World Bank,2018.06.12.如此,即防止了新寡头的出现,又达到了长期控制乌克兰经济的目的,并依此来维护自身“好人民代表”的形象。其次是,以季莫申科、亚努科维奇和波罗申科为代表的传统民粹主义领导人,假借团结主义,倡导强政府和权力集中,维持对经济和社会资源高度管控的能力,纵容漏洞和腐败。因为对于乌克兰而言,团结的意识形态被视为“在个人、社会与国家之间寻求平衡与和谐的途径”①Плешко М.В. Ідеологія солідаризму в програмних документах політичних партій України// Політологічний вісник. 2009. Вип.40. С.149-160.,所以强有力的中央政府被人们视为形成自给自足系统、一切服从国家利益、快速隔绝国民经济结构与外部负面影响的先决条件。②Лист Ф. Национальная система политической экономии. М.:Социум, 1997. C.323-341.2000年以来,除了新上任的泽连斯基之外的乌克兰领导人,均试图强化中央政府在市场中的家长式职能,对从投资到市场调节、提供公共资源、制定劳动力市场标准、控制价格等领域进行管控。然而在乌克兰,权力的集中和腐败是一种共生状态,加剧了该国的裙带资本主义和影子经济现象③根据基辅国际社会学研究所的研究,乌克兰的影子经济在2018年已增长至其国内生产总值的47.2%,高于2017年的46.8%。参见Igor Kossov, “Growing shadow economy nearly half of Ukraine’s GDP”, Kyiv Post, Oct. 14, 2019, https://www.kyivpost.com/business/grow ing-shadow-economy-now-almost-half-of-ukraines-gdp.html,最终造成了乌克兰民众对政府和传统政治精英的彻底失望,选择“人民公仆”党和泽连斯基这样的全新力量来执掌议会和政府,帮助他们实现团结主义的预期愿景和现状改善。可以说,团结主义在乌克兰一度曾沦为寡头及其代言人的意识形态牟利工具,但也成为他们失信的根源之一,推动了新型民粹主义政党“人民公仆”党及其候选人的出线成功。

4. 社会上的不平等现象被等级制度“合法化”认知所支撑,即透过阶层攀升获取特权,成为乌克兰优势与弱势群体都接受的意识形态。④J. Sidanius, S. Levin, C.M. Federico, F. Pratto, “Legitimizing Ideologies: The Social Dominance Approach”, in J.T. Jost, B. Major, eds, The Psychology of Legitimacy: Emerging Perspectives on Ideology, Justice, and Intergroup Relations, Cambridge: Cambridge University Press, 2001, pp.307-331.在苏联解体后的很长一段时间内,乌克兰人的生活成本结构只能由食品成本决定。由于缺乏客观衡量指标来反映人们在社会结构中所处的位置,因此人们普遍缺乏阶层对比的参照标准,进而缺乏阶层攀升的强烈意愿和预期,绝大多数人都认为自己贫穷且经济状态糟糕,并遵循着这种认知状态进行生活。而且没有任何强制性的规范,可以改变对这种“穷人生活方式”的认知。①Саєнко Ю. Середній клас у соціологічних вимірах. М.: Шуль ги. 2002. С.60-79.同时,由于乌克兰的公民社会基础较差②根据联合国开发计划署2013公民社会发展报告,以及美国国际开发署2017年公民社会组织可持续发展指标(1是最高,7是最低),乌克兰的公民社会可持续发展指数在全球评分系统中属于中间偏下水平;在后苏联和东欧地区,乌克兰属于中等水平。以美国国际开发署2017年公民社会组织可持续发展报告为例,乌克兰2017年的得分是3.2,相比之下,捷克共和国是2.6,拉脱维亚是2.6,立陶宛是2.3,爱沙尼亚是2.1,波兰是2.3,阿尔巴尼亚是3.7,摩尔多瓦是3.8(部分举例)。参见“2017 Civil Society Organization Sustainability Index”, United States Agency for International Development, 2017, https://drive.google.com/file/d/1Y6oX_dkNSMwEhDfpdiozHzGCiOLiTQj_/view,人民对政府机构和法治环境的信任度低,对参加社会组织或政党的态度并不积极。加之政府的腐败严重,处于中低阶层的乌克兰人普遍鄙视行政机构和政治组织,因此对于通过公民政治来改变自身阶层状态的方式态度冷漠。这使得大多数乌克兰低收入弱势群体平时在政治上更多地表现出被动性。在这样的背景下,人们普遍认为,优势群体理应比弱势群体更多地获得资源分配上的权利,而弱势群体的成员会接受自己面对的不公压迫。就乌克兰而言,两个团体都接受这样的思想,它造成了乌克兰民粹主义的反民主性,即,社会的公平和平等,以及正义思想,仅仅是一种口号,其实质并不为所有人所接纳。弱势群体要么透过一切途径成为新的优势群体,并“理所当然”地对资源进行占有,要么通过一种广域的整体福利提升(例如加入欧盟区域一体化获取援助和补偿)来提高分配基数,而不是透过政治参与和司法制度建设来改善这种“不公平”状态。根据美国皮尤研究中心2009年对乌克兰进行的田野式访谈,绝大多数受访者均表示,经济繁荣或变得有钱,对他们而言比民主制度更为重要(74%对50%);有78%的人表示,如果不得不选择,他们宁愿选择强劲的经济,而不是民主制(12%),该比例差额在欧洲各国中是最大的。③第一个选择由于不是单选,所以两个选择的比例之和并非100%;而第二个民调选择题是单选题,因此比例之和是 100%。参见 “Two decades after the Wall’s fall”, Pew Research Center, Washington, 2009, http://www.pewglobal.org/2009/11/02/end-of-communism-cheered-but-now-with-more-reservations/乌克兰人普遍认为,解决目前他们所关心的危机并使他们重新获得“苏联式国家”保障,比构建民主制度系统和激励广泛的公民政治参与更为重要。因此,阶层攀升或者获得更多保障,成为一种乌克兰的共有意识形态。这使得乌克兰政府的合法性,被夹在少数寡头垄断与操控的现实压力,与民众趋向家长式保守主义的社会愿景之间,并造成“运用强政府来管控和惩戒不公,并对每一位公民的福祉负责”的民粹主义口号愈加泛滥。

四、乌克兰民粹主义的政治影响

长期以来,在转型危机的压力与困境之下,乌克兰的政治生态发生了剧烈变迁。民粹主义对其政治发展主要造成了以下几个方面的重要影响,同时意味着乌克兰的多重危机还远未结束。

1. “反精英和反建制”极端化,导致政府和执政党合法性被严重削弱。从橙色革命时期开始,乌克兰各政党为了打击政治对手和赢得信任,建构起一套“反精英”和打击寡头的语境。并将其与糟糕的社会和经济现实捆绑在一起,不断加强对社会舆情的浸染和诱导,迫使公民在对当下政府、政党和制度的绝望中转而支持他们。同时也诱发了大规模的政府“失信”,曾几度导致乌克兰当局的执政合法性危机,引发政治抗议运动。持续不断的危机为民粹主义者提供了更多的肥沃土壤,使“反精英”言论纯粹沦为寡头精英间的政治游戏工具。无论是尤先科、亚努科维奇、季莫申科还是波罗申科,都曾相互指责和批判对方利用职务之便,为其背后的寡头和腐败集团服务。这种对“反精英”语境的滥用成为常态,使乌克兰政坛处于一种“所有人反对所有人”的恶性竞争之中,任何政客或政党都无法全身而退,从而使整个国家持续陷入一种盲目反对“精英”、打倒“贪腐官僚”的浪潮之中。这样的循环过程将乌克兰政治推入了一个死结,即每一个只有通过“反精英”倾向才能上台执政的候选人和政党,最终都会沦为新的打击对象。在这样的政治生态中,国家政府和执政党的合法性自始至终都伴随着指责和质疑,很难建立起可靠的权威,也无法赢得广泛的支持,致使乌克兰处于政治动荡的风险隐患当中。

2. 反宪政民主的倾向,导致中央财政负担加剧和国家机构职能弱化。民粹主义对苏联“家长式政府”的偏好倾向与舆情煽动,逐步拉大了选民预期与实际情况的差距,加剧了乌克兰的财政赤字和国际负债,使该国经济衰退状况进一步恶化。如前文所述,乌克兰民粹主义早在库奇马政府时期就带有许多苏联的特征。苏联式的财产所有权与收入分配形式,仍然影响着当今人们的意识。因此乌克兰民粹主义者无论持左的或者右的意识形态,均夹杂了强烈的国家主义和社群主义价值观,继续引导“政府不考虑我,国家不想要我”的负面感知,强化民众对苏联时期国家责任的传统认知,激化人民对国家福利的持续过度依赖。①T. Kuzio, “Political culture and democracy”, East European Politics & Societies, 2011,Vol.25, No.1, pp.88-113.民粹主义者还做出不切实际的执政承诺②乌克兰媒体计划NV(用NV改变时间)是由美国国际开发署(USAID)资助、由国际组织Internews实施的公益媒体计划,旨在分析该国变化和推动积极改革。根据NV在2018年底对乌克兰主要总统候选人进行的政治光谱调查,排在前七位民调最高的候选人均带有原苏联“家长式”政治倾向。参见 Maxim Butchenko. Гола правда. Що залишиться від ідеології топ-7 політиків України, якщо прибрати популізм. Час змін з НВ. 11 декабря 2018. https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/hola-pravda-shcho-zalishitsja-vid-ideolohiji-top-7-poli tikiv-ukrajini-jakshcho-pribrati-populizm-2512394.html,很多关于立法、改革和预算支出等有用的信息,常被民粹主义政党媒体或政党领袖夸大和误导传递,使得如今部分乌克兰人无法对国家的服务与保障能力,以及诸多问题的发展程度具有准确、科学的认识③例如季莫申科在2017年“新方向”的电视直播中指责2018年乌克兰政府完全没修道路。实际上,据基础设施部长沃拉迪米尔·奥梅利安(Volodymyr Omelian)称,2018年共修建了总长3800公里的道路,这种案例非常常见。参见D. Kiryukhin, S. Shcherbak,“Development of Democracy in Post Communist States: Ideas of Justice in the Ukraine and Russia”, Journal of Contemporary European Studies, 2007, Vol.2, No.2, pp.92-106.,完全罔顾乌克兰的经济现实。即使在该国严重的养老金赤字比例和债台高筑的数据面前④2017年该国养老金约占预算总支出的三分之一,占GDP总额的12%,同年赤字比例为1.4%,政府债务占GDP的比重高达71.8%;而同时乌克兰却设定了欧洲最低的退休年龄,使该国陷入严重的养老金赤字危机。,乌克兰各个民粹政党仍在继续倡议加大社会福利,而政府则只能进行“装饰性”改革。奥夫恰连科将2017年养老金改革草案戏称为“选民的社会倡议”。⑤Nataliya Trach, “Ukraine Spends 12% of GDP on Pensions; This Has to End”, KyivPost,June 16, 2017, https://www.kyivpost.com/business/ukraine-spends-12-gdp-pensions-end.html同时,乌克兰民粹主义政党对直接民主的滥用,严重削弱了国家机构的决策职能。泽连斯基和季莫申科等人都希望在加入欧盟、加入北约、对俄关系等一系列重大议题上,以全民公投结果进行定夺和落实,刻意忽视或绕开立法、政府系统在决策过程中的作用,并借此来逃避政治责任和博取选民好感,使国家机构彻底沦为投票箱和计票器。然而,全民公投的结果并不等同于明智或科学的选择结果,它往往可能被非理智的情感或错误的信息所左右。

3. 意识形态的混沌与分裂,导致社会碎片化和政策断层。长期以来,乌克兰国情一直伴随着独特的“二元对立性”,即天主教与东正教、农业区与工业区、乌克兰人与俄罗斯人、西部与东部。①苟利武:“乌克兰的族群分离与治理——以克里米亚问题为例”,《俄罗斯研究》,2018年第6期。加上乌克兰独立后社会严重缺乏公民政治文化和完整的政治价值系统,民粹主义多变分裂的意识形态,与这种二元对立的特性错综复杂地交织在一起,加重了该国社会与文化层面的“原子化”状态。准确地讲,乌克兰民粹主义政党高度的“变色龙”特征,进一步瓦解了当代乌克兰社会的政治价值系统。民粹主义政党和选民民意的相互绑架,使所有社会单元的关注重点,聚焦于生活水平和社会福祉的高低,执着于摆脱当前的危机状态,却对解决之道和脱困逻辑毫不关心。因此没有任何固定规范的意识形态能将大部分人凝聚起来,形成利益共同的多数,进而有组织地推动社会整合。同时,意识形态的空洞化,也加剧了该国领导人对待一系列重要问题的态度,具有不可预测性。如,在对待原苏联时期“大饥荒”问题、官方语言政策、区域一体化选择等问题上,每届政府均以否定前任的立场来增加其合法性,摇摆反复的立场和交接断层,造成了一些长久战略的不可持续性,使乌克兰面对的难题始终无法有效得以解决,却消耗了大量的时间和物质成本。

4. 过度渲染危机,消耗了国家治理的效能与公信力。乌克兰民粹主义者将“危机”视为政治谋利的工具,致使评估政府治理绩效的衡量标准遭到彻底破坏,因此没有一届政府能够真正解决公民的多重需求——对更多福利、国内和平、经济安全和体面生活条件的诉求。乌克兰政治在“放大选民意志”的层面,走到了激进而危险的极端:民粹主义用“危机感”绑架了人民意愿,放大社会对当下状态的恐惧感,扭曲了评价国家治理能力的科学且理智的判定水平——不管现实情况如何,当局做得还远远不够,只有自己才能付诸实现。实际上,这种幼稚的举动,几乎毁掉了国家进行治理时的民意绩效系统,使乌克兰国民对国家的信赖度持续处于全球最低水平。其结果是,没有任何领导者能使该国民众真正获得满意。这也是为何在2019年大选中,不具备任何政府管理或参与公共治理经验的候选人——泽连斯基,及其所在政党——“人民公仆”,能够赢得支持。然而,民粹主义者已经彻底主导了整个社会的注意力,人们只能从中不断获取到更多的担忧和焦虑情绪,却很少了解到国家在处理这些问题时的真实情况与能力。

5. 过度期待区域一体化,导致国际环境进一步恶化。乌克兰绝大多数的民粹主义者,将加入欧盟和北约视为解决当前政治与经济危机的出路,多数民众也将入欧进程,与更高的社会福利、更优越的收入水平联系起来,从而忽略甚至无视该国在入欧进程上仍需要面对的多重问题与困境。这不仅使“入欧”成了纯粹的民粹运动政治口号和社会宣泄方式,还自我压缩了对外战略的选择空间。如今,乌克兰国内的局部冲突已变为大国间展开全球地缘争霸的舞台,纵使其已经签署了不少于四项和平协议①包括2014年初和2015年初签署的两项明斯克协议,以及《基辅协议》和《日内瓦宣言》。,也难从根本上解决冲突和恢复正常的对俄关系。只要俄罗斯和西方国家都不愿在顿巴斯和克里米亚问题上让步(也不太可能让步),只要乌克兰仍然对双方都具有重要的地缘战略意义,那么这种动荡的局势就可能无限期地持续下去,从而使其加入欧盟和北约的预期变得愈加遥遥无期。对此,欧盟的提议是“没有机构的一体化”,即乌克兰在法律上无法获得欧盟成员国资格,只是不被排除在欧盟塑造的单一市场进程之外,这实际上等于否定了其加入欧盟的前景。与此同时,几乎所有关税和非关税贸易壁垒的取消,将使乌克兰的支柱性工业遭受欧盟方面持续的竞争。此外,乌克兰对加入欧盟和北约的意志越深,其与俄罗斯之间的关系就越难以修复。其结果是,乌克兰的一体化选择,使自身陷入了东西方对抗的灰色地带,进退两难,最终遭到了两侧的区域一体化项目的双重隔离。虽然从表象上看,乌克兰正逐步被纳入西方大家庭,然而从国际体系的结构层次来看,乌克兰无论在安全还是在合作方面,均处于史无前例的国际孤立状态。在其国家主权的完整性和国际政治经济环境完全受制于大国间关系变化影响的背景下,被入欧“民意”裹挟,只会限制自身的对外战略空间,进而长期处于安全困境之中。

结语

泽连斯基和“人民公仆”以压倒性优势胜选,代表着该国已经度过其政治历史上的一个分水岭。它标志着乌克兰的政治博弈,不再围绕“亲西方”或“亲俄”这个核心分歧,而是在改革建制派和新兴民粹主义者之间展开;也标志着民粹主义经过多年的蓬勃发展,最终撬动了乌克兰传统的精英式政党竞争系统。以季莫申科、波罗申科等人为代表的,半寡头半官僚性质的传统精英政党的民粹主义政治时代已经过去,乌克兰的民粹主义模式和形态已经发生了重大转变。

一方面,从乌克兰的角度来看,首先,该国新兴的民粹政治政党“人民公仆”及其领袖泽连斯基,作为一支近乎“白纸”的力量,获取乌克兰国会的绝对多数席位和总统职位,能够在一定程度上减少或摆脱传统寡头政治裙带关系造成的长期制约和束缚,回应社会民众的广泛期待,解决一些拖延至今的难题。其次,民粹主义过度迎合民意和强调直接民主,可能导致政府决策职能弱化,甚至导致决策判断失误,在此形势下该党能否解决关乎该国未来的内战与对俄关系等核心问题,仍具有不确定性。最后,乌克兰的政党格局经历了此次重新洗牌后,可能会催生旧政党的民粹化转型或其他新民粹主义政党的出现。未来的竞争情势,将取决于当前执政党对遗留问题的解决能力,因为乌克兰民众最期待的是看到变化,这也是“人民公仆”党能够脱颖而出的根源所在。

另一方面,从国际与全球角度来看,乌克兰的民粹主义运动和演化案例具有一定的典型性和前沿性。它不仅印证了在长期持续的国家治理失衡和危机隐患的环境下,民粹主义会成为催化、放大和加剧社会危机的不可控变量,而且还表明了民粹主义运动会不断演化:乌克兰民粹主义者由最初的暴力性、高松散、弱组织、低效率的街头反对派,逐步变为高组织力和动员力、非暴力,以及高效利用合法政治工具的成熟政党,并对建制形成侵蚀,在精英系统中迅猛泛化,最终解构建制系统。因此,乌克兰民粹主义现象与问题或不应被低估轻视,它可以被视为当今全球泛民粹主义社会政治运动发展趋势的缩影,以及相关比较研究与公共危机管控应对政策的重要案例。