后路腰椎椎间融合术中使用皮质骨轨迹螺钉或椎弓根螺钉治疗腰椎退行性疾病

王海峰,曾忠友,金 辉

武警浙江总队医院骨二科,嘉兴 314000

采用传统正中切口双侧椎弓根螺钉固定行后路腰椎椎间融合术(PLIF)是治疗腰椎退行性疾病的经典术式,其安全、有效,在临床广泛应用[1]。但传统方式置入椎弓根螺钉时需较大范围地剥离双侧骶棘肌,完全暴露双侧关节突关节,特别是在下腰椎及骶骨置钉时,对周围软组织损伤较大,术后易发生顽固性腰痛及功能障碍,也常发生医源性损伤[2-3]。鉴于此,皮质骨轨迹(CBT)螺钉应运而生[4],CBT 螺钉作为一种新型内固定器,钉尾在横断面上向外发散,在矢状面上向头端倾斜,进钉点位于椎弓根峡部区域,较椎弓根螺钉的进钉点偏内,减少了对肌肉的剥离,对周围软组织损伤程度大大降低,钉道在皮质骨较多的区域具有较好的抗拔出力[5-6]。2014 年6 月—2015 年12 月,本院采用CBT 螺钉与椎弓根螺钉固定行PLIF 治疗腰椎退行性疾病患者96 例,比较2 种内固定器的临床疗效,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

纳入标准:①单节段腰椎椎间盘突出症、腰椎椎管狭窄症、腰椎退行性滑脱(MeyerdingⅠ度);②非手术治疗> 6 个月无效;③随访≥1 年且资料完整。排除标准:①体质量指数>30 kg/m2;②腰椎椎弓峡部裂;③腰椎严重侧凸畸形;④合并严重心肺功能障碍,无法耐受手术。根据以上标准,共纳入病例96 例,其中男51 例,女45 例;年龄48 ~ 72(57.68±8.3)岁;腰椎椎间盘突出症53 例,腰椎椎管狭窄症26 例,腰椎退行性滑脱17 例。病变节段:L3/L415 例,L4/L544 例,L5/S137 例;术中采用CBT螺钉固定52 例(CBT 螺钉组),采用椎弓根螺钉固定44 例(椎弓根螺钉组)。手术均由同一组医师完成。2 组患者术前一般资料比较,差异无统计学意义(P> 0.05,表1),具有可比性。

1.2 手术方法

2 组患者均采用全身麻醉,俯卧位,胸前垫U形垫,腹部悬空。用C 形臂X 线机透视确认病变节段并做体表标记。CBT 螺钉组常规消毒铺巾,取后正中切口,长约4 cm,将双侧骶脊肌剥离至离椎板外缘约1 cm,暴露上下关节突内缘,无需暴露至外缘,进钉点为上关节突内缘与横突下缘下方约1 mm水平线交点,矢状位方向斜向上,冠状位方向斜向外,以左侧椎弓根投影5 点向11 ~ 12 点方向置钉,右侧椎弓根投影7 点向12 ~ 1 点方向置钉。置入定位导针后经C 形臂X 线机透视确认位置满意,先放置普通皮质螺钉(此时放置CBT 螺钉将影响椎管减压)。显露椎板间隙及关节突内缘,用骨刀切除下关节突及部分上关节突,切除黄韧带,将硬膜囊牵向内侧,摘除髓核,制作椎间融合面,行椎间隙深部植骨及融合器置入。完成椎管减压后更换CBT 螺钉,经C 形臂X 线机透视确认螺钉长度合适、融合器位置满意后适当加压并安装连接棒,冲洗切口并放置引流管,逐层缝合。

表1 2组一般资料

椎弓根螺钉组取后正中切口,长约7 cm,剥离椎旁肌肉,显露上下关节突至关节突外缘,确认椎弓根进钉点,打入定位导针,透视确认后拧入椎弓根螺钉4 枚,安装连接棒,其余过程同CBT 螺钉组。

1.3 术后处理

所有患者术后常规应用头孢呋辛(1.5 g,每日2次),地塞米松(5 mg,每日1次),均静脉滴注2 d;术后24 ~ 48 h,根据引流量情况(24 h引流量< 50 mL)拔除引流管;术后3 d,建议患者加强腰背肌功能锻炼并鼓励患者在腰围保护下下床活动;术后6 d,复查腰椎正侧位X 线,进行腰椎CT 平扫及三维重建。出院后每1 ~ 3 个月进行一次随访。

1.4 疗效评价

记录2 组患者手术时间、术中出血量、术后引流量、卧床时间、术后住院天数及并发症情况,采用疼痛视觉模拟量表(VAS)评分[7]评估疼痛情况,采用日本骨科学会(JOA)评分[8]评估临床疗效;术后行X 线、CT 检查以评估椎间隙高度及融合情况。所有影像学资料均通过扫描进行数字化处理,应用Medvidsion 软件测量术前、术后6 d、术后12 个月随访时椎间隙高度。椎间隙高度(mm)=(椎间隙前缘高度+椎间隙后缘高度)/2。植骨融合评价采用Suk 等[9]的标准:①腰椎动力位X 线片示椎间融合器无移位;②椎间融合器前方有骨小梁通过;③融合器内无透光线,融合器与上下终板间无透光线并有骨小梁通过。

1.5 统计学处理

采用SPSS 20.0 软件对数据进行统计学分析,计量资料以表示。2组患者性别、病变部位、疾病类型等资料的对比采用χ2检验;2 组患者年龄、手术时间、术中出血量、术后引流量、卧床时间、术后住院时间、VAS 评分、JOA 评分和椎间隙高度的对比采用成组设计资料t 检验;同组病例手术前后计量参数比较采用配对设计资料t 检验;以P < 0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

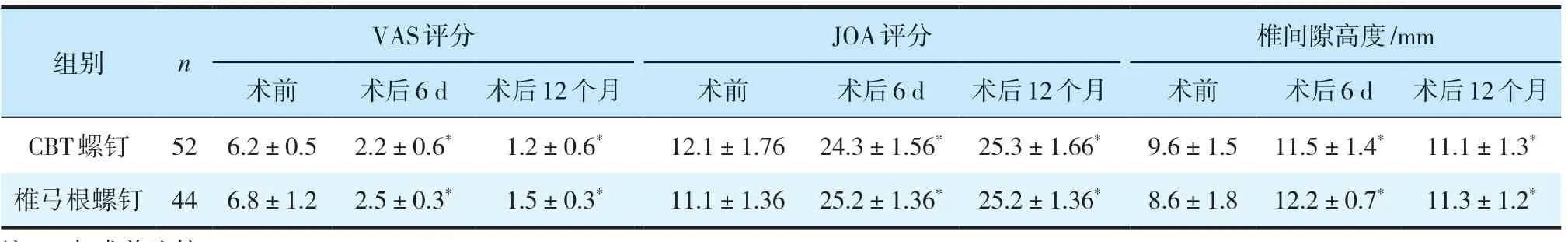

所有手术均顺利完成。所有患者获得>12个月的随访,术后均无并发症发生。CBT螺钉组手术时间、术中出血量、术后引流量、卧床时间、术后住院时间低于椎弓根螺钉组,差异均有统计学意义(P < 0.05,表2)。2组术后VAS、JOA评分及椎间隙高度与术前相比显著改善,差异均有统计学意义(P < 0.05,表3);但组间比较,差异均无统计学意义(P > 0.05)。术后12 个月,复查腰椎X 线,进行CT 三维重建,椎弓根螺钉组1 例出现融合器内骨质稀疏,可见透光线,其余患者均获得骨性融合,融合率为98%;CBT 螺钉组患者均获得骨性融合,融合率为100%。2 组患者典型病例影像学资料见图1、2。

表2 2组术后情况

表3 2组VAS、JOA评分及椎间隙高度

图1 CBT 螺钉组典型病例影像学资料

图2 椎弓根螺钉组典型病例影像学资料

3 讨 论

正中切口双侧椎弓根螺钉固定并椎间植骨融合术,以其固定牢靠、稳定性好、融合率高、疗效确切、适应证广等优点而成为腰椎后路固定融合的标准术式[1]。但随着临床应用的增多和研究的深入,发现传统正中切口双侧椎弓根螺钉固定存在切口长、软组织剥离范围广、创伤大等不足。CBT 螺钉内固定在减少手术创伤及优化内固定方式方面具有优势,其无需广泛剥离双侧脊旁肌,仅显露椎板外侧缘及部分关节突关节即可,很少损伤在关节突外围及横突基底走行的小动脉(腰椎脊旁肌的重要滋养动脉,如损伤则容易出现术中出血增多,引起术后脊旁肌萎缩,产生腰痛[10])。

本研究结果显示,CBT 螺钉组的手术时间、术中出血量、术后引流量、卧床时间及术后住院时间均低于椎弓根螺钉组,间接说明CBT 螺钉内固定术创伤小。2 组患者术后12 个月JOA 评分及腰痛VAS评分相似,说明2 种内固定器行PLIF 治疗腰椎退行性疾病可获得相似的临床疗效。本研究结果与既往研究结果近似[11-12],认为采用椎弓根螺钉与CBT 螺钉行PLIF 治疗单节段腰椎退行性疾病,均可获得满意的椎间融合率和临床疗效。Lee 等[13]的研究结果显示,CBT 螺钉与椎弓根螺钉内固定在术后12 个月时临床疗效相似。本研究中2 组病例疗效满意,无并发症发生。Baluch 等[5]及Ueno 等[6]的研究认为,CBT 螺钉具有较强的把持力及抗扭转力度。本研究中2 组病例术后12 个月椎间高度、椎间融合率相似,说明CBT 螺钉可提供足够的力学稳定性,进一步证实了CBT螺钉的生物力学稳定性[14]。

综上,采用CBT 螺钉与椎弓根螺钉内固定行PLIF治疗腰椎退行性疾病均可获得良好的临床疗效。且CBT螺钉具有创伤小、出血量少、术后恢复快等优势,在治疗腰椎退行性疾病中可作为推荐选项。亦有学者认为,CBT螺钉内固定在骨质疏松患者,尤其是腰椎翻修病例可作为椎弓根螺钉内固定的补充术式[15]。从应用范围来说,椎弓根螺钉适用范围更加广泛,CBT螺钉更适用于骨质疏松的患者[17]及腰椎翻修术[16],也可将2种螺钉混用[17-18]。本研究不足之处在于病例数少,缺少长期随访观察,因此,其结果仍需大样本、长期随访研究加以进一步验证。