基于治理视角的河北省开发区管理体制创新

治理理论是20 世纪90 年代兴起的一种组织管理理念,主要通过多个主体参与者之间以合作与协商的方式来实施对社会公共事务的管理,要求由传统的“行政”向“治理”转变,强调政府、社会、组织、公民个人等多个主体在社会事务中的分工与协作。开发区作为一种新的经济空间,是我国重要的科技创新源头,自创立之初,就在探索建立一种管理体制,能协调和整合各部门职能,从城市化、体制、机制创新示范方面推动区域经济社会发展。

一、河北省开发区管理体制类型

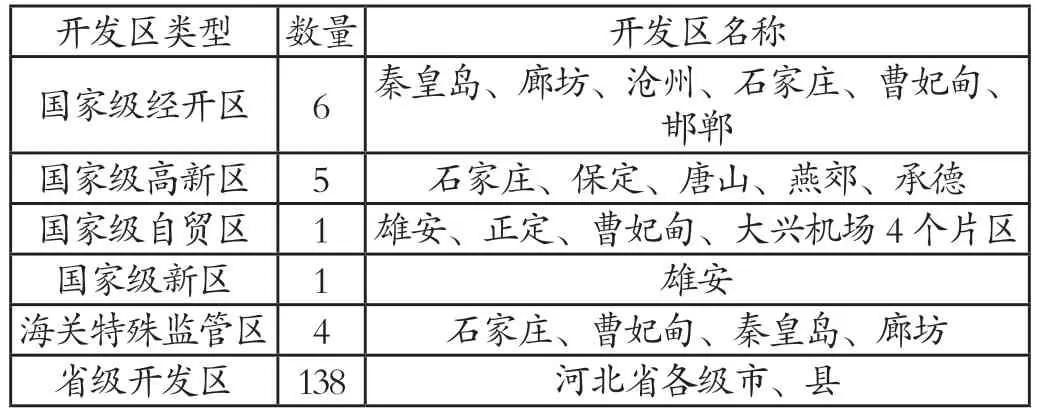

(一)河北省开发区概况。河北省第一个开发区成立于1992年,经过二十多年的建设和优化整合,截至2019 年,省级以上开发区数量达到 155 家,基本上实现每个市、县至都至少拥有1 家开发区。全省共有国家级开发区17 个,包括5 个国家级高新区、6 个国家级经济技术开发区、4 个海关特殊监管区、1 个国家级新区和1 个自由贸易区。

表1 河北省开发区布局

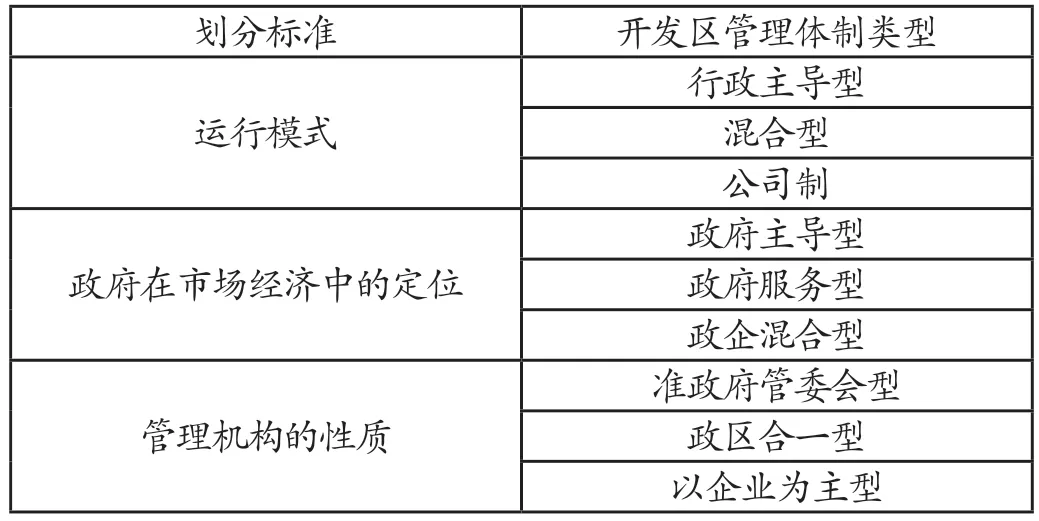

(二)河北省开发区管理体制类型。开发区管理体制是指政府、企业或社会组织在开发区建设和运行过程中所应用的管理模式与管理方法,有不同的类型。有学者认为我国开发区管理体制的类型,主要是以政府和企业两大主体主导、参与或二者混合的模式。

表2 开发区管理体制划分

河北省开发区经过20 多年的建设,其管理体制从最初的以政府管理为主逐渐发生演变,具体可分为两大类型:

1.政府主导型。这是河北省省级以上开发区的传统管理模式,大多数开发区采用了该种模式。开发区设立党的工作委员会、管理委员会作为当地政府的派出机构,依据权限负责开发区各项建设和管理工作,对内进行协调与管理,在业务上接受科技部门的宏观管理和指导。

开发区管委会的领导配备属于较高规格,区管委会党工委书记和管委会主任一般由当地政府班子成员担任。开发区实行纵向管理模式,分为两个层面:第一层即开发区党工委和管理委员会为管理层,下设办公室、财政局、经济发展局、社会事务局和规划建设局等职能部门。第二层即综合服务中心为服务部门,进行综合事务的协调与服务。

在关于开发区的行政管理及经济建设方面,开发区管委会被当地政府赋予了一定的自主权限,是有利于开发区开展经济和社会管理的。此种管理模式的不足之处在于开发区管委会并没有脱离行政单位归属的实质,与市场经济建设所需求的市场主体资格有很大差距,从长远来看在某些方面又限制了开发区的进一步创新发展。

2.政企混合型。以沧州临港开发区为代表采用该模式,是开发区在市场经济建设实践中总结出来的一种双主体型管理模式。依据2016 年河北省关于开发区改革发展的目标和要求,全省开发区参照六项改革措施,逐步开始进行机构和人事制度改革、健全开发区管理机构、明确责任主体,探索更多新型管理体制和模式。

政企混合型模式的核心在于将开发区的行政职能和经济职能分开,由开发区管理机构和开发公司两个主体分别行使。开发公司或者在同级政府设立或者在开发区管理机构下设,目的是实现行政管理和经济管理的分离。政企混合模式使开发区管理机构可以从繁重的经济事务中抽身出来,集中精力投入公共事务管理以提高行政效率,但也存在一定的弊端,即管理机构和开发公司的职能分设之后,随之带来的是开发区内人、财、物的分散,这样又在一定程度上限制了开发区的发展。

二、治理视角下河北省开发区管理体制存在的问题

当前开发区发展面临许多新情况,使原有的管理体制面临各种力量的冲击:

(一)回归传统行政管理体制的倾向加剧。随着经济的发展和开发区内人口的增加,开发区管理职能和管理机构逐渐增多,社会管理负担繁重,为了完成各项工作而配备相应的人员,又导致管理机构逐步壮大,其管理体制逐渐从精简、高效回归传统体制的“大而全”。由于传统行政管理体制属于“条块结合”行政管理模式,导致体制易陷于僵化,影响开发区的行政服务效率。

(二)开发区行政主体地位的明确问题。开发区管理委员会是政府派出机构或者属于一级政府,这一点已经为人们所认可,但从法律地位来看,政府的派出机构不是独立的行政主体,与开发区管委会有关的全国性的法律体系并未建立,多数园区的行政执法主体资格不明确,不能建立强有力的行政执法体系。开发区行政主体地位不明确,缺乏管理的权威性,即使派出机构已经拥有当地政府下放的经济和行政管理权限,但是由于其管理体制、职能权限缺乏法律保障,在实际运作中仍然受到某些方面的制约。所以派出机构在未获得授权或者授权有限的情况下,开发区对区外的协调和区内的管理与规划都要过多地依赖于地方政府,导致开发区在产业、经济、创新方面不能倾尽全力,不利于发挥开发区作为区域经济与创新增长极的作用。

(三)开发区公共服务职能的完善问题。开发区大都建立在城市的近郊,区内工业聚集,对劳动力的需求增长较快,吸引了大量的劳动人口进入园区就业和生活,由此带动了区内人口规模的扩大。随着开发区的不断扩建,河北省多数开发区呈现“一区多园”的发展格局,导致开发区的性质和功能也相应发生多样化改变,甚至多数开发区突破原有单一产业功能定位,转变为城市新区,当前河北省开发区基本都成为需要多种功能的综合性园区,早已不再是设立之初的“产业中心”,几乎各个开发区都面临着园区如何创新发展以及产城如何融合发展的问题。

由于开发区成立时间早晚不一样,园区扩张发展的速度和程度也有差异,不同的开发区处于不同的发展阶段。随着社会的发展,开发区的经济、社会、民生、环保、绿化等事项都属于日常管理和服务内容,需求量日益增多,但与此相关的公共服务职能还不完善,需要有与之相适应的管理体制。

三、基于治理视角的河北省开发区管理体制创新

随着我国发展进入新时代,创新成为鲜明的时代特征,在新发展阶段,开发区所面临的经济现实和政策环境已不同以往,园区管理体制和机制能否适应新情况,能否完美实践其城市新区的功能定位,是开发区持续创新发展的关键所在。

(一)打造多中心治理开发区。根据治理理论的观点,公共事务的服务对象和服务内容具有多元化特征,其治理主体也应该多元化。在公共事务的管理或服务过程中会不同程度地出现市场失灵或政府失灵的问题,随着政府公共管理范式由管理到治理的转变,应发挥多元主体的优势,构建包含政府、市场、社会、企业、个人在内的“多中心”模式,从而克服单一市场或政府“单中心”治理模式的不足。

开发区管理体制演进的基本趋势是由集权到分权、由政企合一逐步到政企分开。因此我省开发区管理体制的设计上,应充分调动全社会的积极性,充分考虑各种社会组织的作用,支持园区相关中介机构的发展,为其提供发挥功能的平台,鼓励其承担更多社会治理责任。探索“管委会+开发公司”、“园区+创投”、“区中园”等新型管理运营方式,实行政府主导、企业参与、市场运作的多元化运行模式。开发区的环境、卫生、绿化、安全工作等,可采取市场化途径,通过公开招标方式请社会上的专业公司完成这部分服务职能。

(二)提高开发区行政服务的有效性。治理理论还要求治理过程的透明性,就是要实现治理过程的公开,以便各主体有效参与治理过程。新时代要促进开发区从传统管理向现代治理转变,探索扁平化治理机制,将新型服务理念引入开发区管理机构。按照科学合理、精简高效的原则,开发区要积极进行机构和人事制度的创新,优化园区内设机构,规范人事岗位设置,实行“部门领导+主办负责制”的运行机制,构建“小机构、大服务”的管理体制运行体系,提高行政服务的有效性。政府进一步深化“放管服”改革,放管结合,将行政与经济管理权限尽可能下放或委托下放给开发区,适当增加开发区管理机构的权力,进一步加强开发区市场化运营程度,强化开发区域创新发展动力。

(三)提升开发区公共服务能力。在新的发展阶段,开发区要完成创新发展和园区功能的转型。目前开发区性质已由最初单纯的产业区发展成为具有经济、政治、民生等综合功能的区域。由于面对的社会事务越来越多,开发区除了经济发展职能,也要提供更好的社会公共服务。应该与当地人民政府形成联动,依靠建设“服务型政府”加强制度设计,构建覆盖全园区的公共服务治理机制,进一步加大公共服务力度,提升公共治理与服务水平。此外,也要充分发挥中介服务体系在开发区社会事务方面的作用,打造服务型开发区。