中国香港食用农产品供应及监管经验借鉴

张凯华,臧明伍*,王守伟,李 丹,张哲奇,李笑曼

(北京食品科学研究院,中国肉类食品综合研究中心,北京 100068)

食用农产品质量安全是食品安全的基础和源头。改革开放40 年来,我国食用农产品量质齐增,蔬菜、水果、畜禽产品、水产品等食用农产品例行监测数据和监督抽检合格率稳步提升[1-2],较好地满足了人民群众对食用农产品的需求。当前,食用农产品一家一为主体的生产模式、“买全国、卖全国”的流通模式,及其易腐败变质的自然属性[3],使得食品安全风险控制仍面临挑战,食用农产品质量安全事件仍时有发生。随着城镇化的不断推进,我国大型城市,尤其是城区常住人口在500~1 000万以及超过1 000万的特大和超大城市[4]不断涌现。城市常住人口不断增长、一、二产业转移升级,食用农产品种植、养殖面积逐渐缩减,北京、上海、深圳等不少城市食用农产品主要依赖外埠供应。为市民提供量足质优的食用农产品、防控食用农产品输入性风险正逐渐成为特大和超大城市发展亟待解决的民生难题。

香港,作为自由贸易港,拥有700多万人口,95%以上食用农产品依赖内地供应或进口,但多年来其食品安全合格率持续维持在99%以上[5-6],这与香港较为成熟完备的食用农产品监管体系密切相关。香港与内地特大和超大城市人口相近,食用农产品供应模式相似,其食用农产品供应监管模式对内地尤其是特大和超大城市食用农产品供应监管具有一定的可借鉴性。本文基于香港食用农产品供应与监管现状,分析香港食用农产品供应与监管特点,对比内地尤其是超大城市食用农产品供应和监管异同,并提出完善内地食用农产品供应与监管体系的建议。

1 香港食用农产品供应与监管现状

1.1 香港食用农产品供应现状

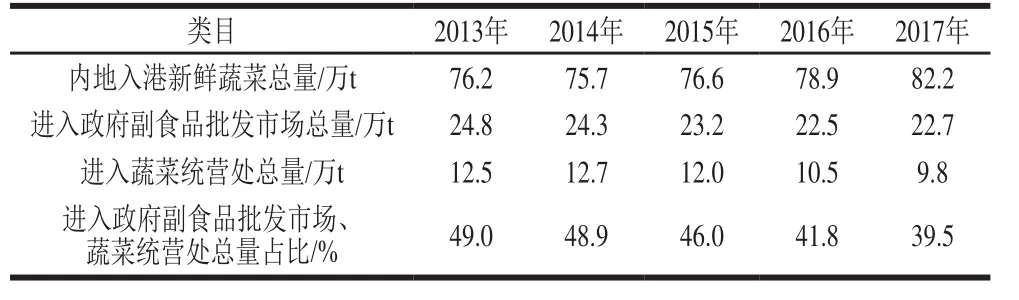

香港受地形所限,耕种面积不足10 km2[7],故食用农产品产量较低。目前,香港拥有43 个猪场、29 个鸡场及若干渔场,2017年供应生猪10.42万 头、活鸡419.9万 只、鸡蛋534.8万 个、海鱼11.21万 t,鲜果、淡水鱼产量不足1万 t[8]。受禽流感影响,香港活鸡自给率由2014年的81.6%升至2017年100%;香港海域资源丰富,海产品养殖、捕捞具有先天优势,海鱼自给率基本在30%~40%浮动;其他食用农产品自给率不高,活猪自给率近年来维持在5%~7%,淡水鱼自给率在2%~4%浮动,蔬菜自给率则不足2%,活牛、活羊、其他活家禽、冰鲜和冷冻肉类自给率为0,需要大量从内地和其他国家(地区)进口。

表 1 2014年—2017年香港主要食用农产品自给率[9]Table 1 Self-sufficiency of main foodstuffs in Hong Kong, China from 2014 through 2017[9]%

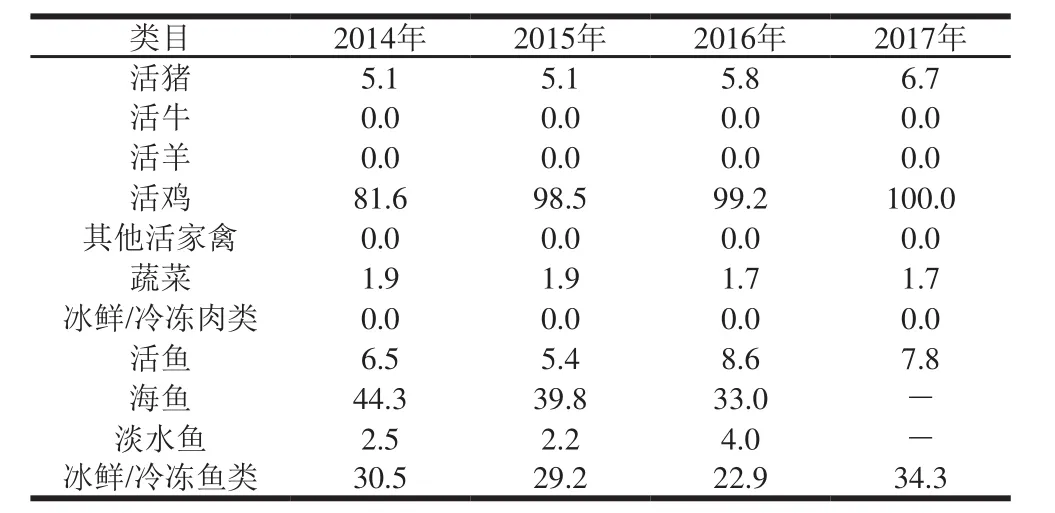

内地是香港食用农产品的主要来源。香港进口活猪、活牛、活羊和其他活家禽全部来自内地,猪肉年进口量在150万 头左右;蔬菜以内地供应为主,占比超过94%;冰鲜肉类以冰鲜鸡和冰鲜家禽为主,2017年进口量分别为6.2万 t和9.4万 t,内地供应占比超过98%;冷冻肉类以猪肉、牛肉、鸡和家禽为主,2017年进口量分别为37.9、34.9、67.3万 t和73.5万 t,供应来源地区主要是美国和巴西,内地供港冷冻猪肉、鸡和家禽占比10%左右(图1)。

图 1 2017年中国香港主要冷冻肉类供应来源地区占比[9]Fig. 1 Regional proportions of imported frozen meat in Hong Kong,China in 2017[9]

1.2 香港食用农产品流通现状

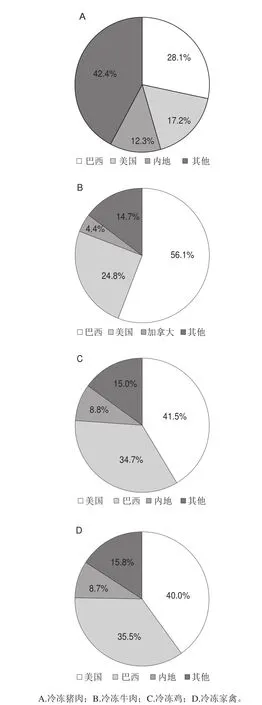

经批发市场分销和订单直销是香港食用农产品的主要流通方式。香港进口食用农产品直销占比不断增加,内地供港蔬菜经政府副食品批发市场和蔬菜统营处分销比例由2013年的49.0%降至2017年的39.5%(表2)。部分港商直接到内地收购蔬菜或者在内地租地种菜,再出口到香港[10]。

目前,香港渔农自然护理署管理长沙湾副食品批发市场、西区副食品批发市场、长沙湾临时家禽批发市场和北区临时农产品批发市场4 个政府副食品批发市场,为全港居民提供近30%的食用农产品。依据《农产品(统营)条例》、《海鱼(统营)条例》成立的蔬菜统营处和鱼类统营处,分设长沙湾蔬菜批发市场和7 个鱼类批发市场,为港内市民提供蔬菜和海鱼批销服务。此外,99 个由香港食物环境卫生署管辖的公众街市及熟食市场,107 个由领展、房屋委员会和营发展商管理的街市、850 个超级市场、2 677 个持牌新鲜粮食店(指在香港楼宇内出售鲜、冻猪、牛、羊肉、爬虫(含活蛇)、鱼和家禽的商店)[11]以分销或直销形式为周边市民提供食用农产品。

表 2 内地供香港蔬菜进入批发市场数量及占比[9]Table 2 Amount and proportion of mainland vegetables entering Hong Kong wholesale market[9]

1.3 香港食用农产品监管现状

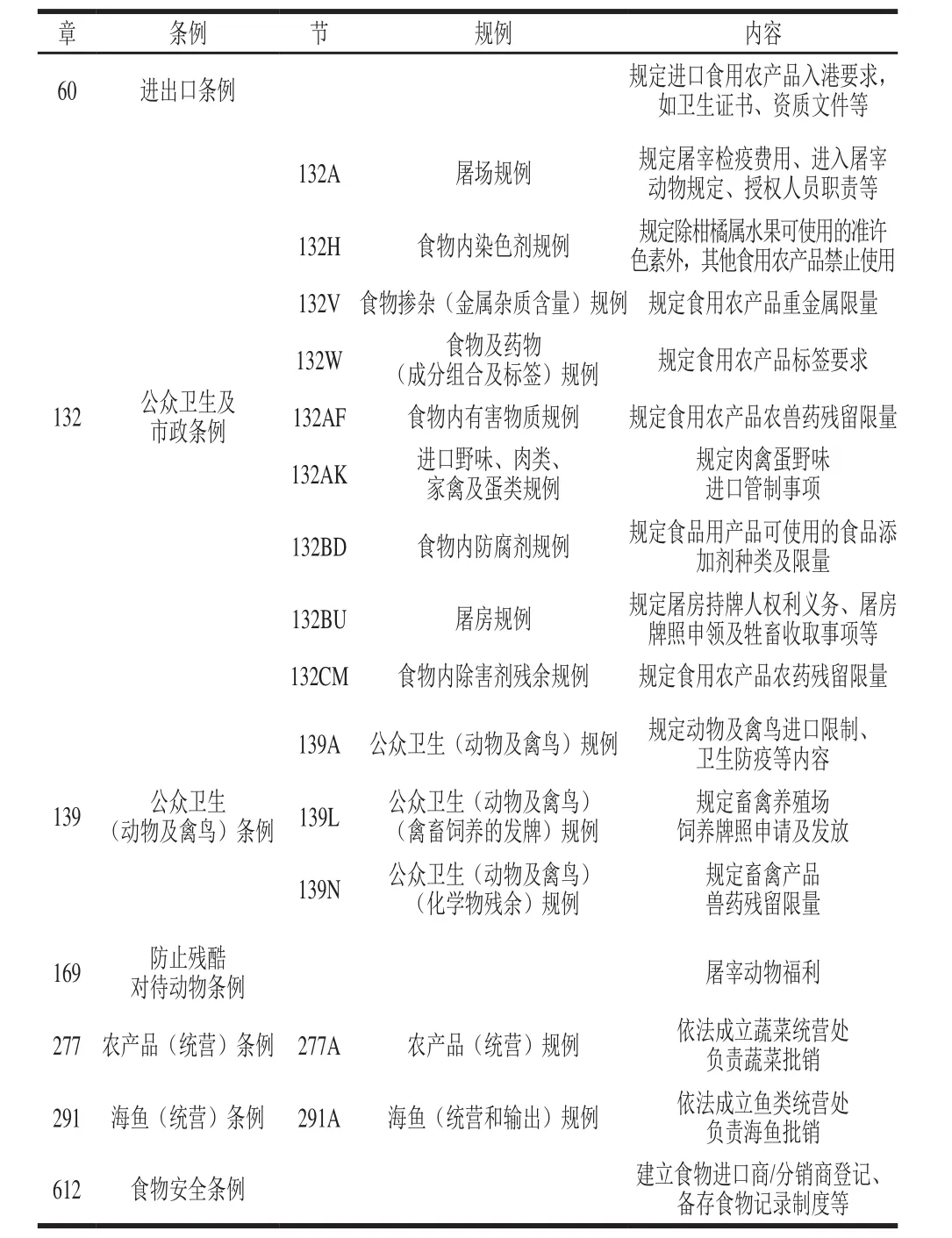

香港食用农产品监管法律体系如表3所示。《进出口条例》、《公众卫生及市政条例》及后附规例、《公众卫生(动物及禽鸟)条例》及后附规例、《食物安全条例》等,都是监管部门和法院用于执法和审判的法律依据。香港食用农产品安全限量标准均以规例形式呈现,如《食物掺杂(金属杂质含量)规例》、《食物内除害剂残余规例》、《公众卫生(动物及禽鸟)(化学物残留)规例》分别规定了食用农产品重金属、农药残留和兽药残留限量标准。此外,政府监管部门发布若干守则或指引,用于对香港法例进行解释与补充、指导食物业界规范其生产经营行为,如《香港入口野味、肉类、家禽及蛋类指引》旨在为香港野味、肉类、家禽和蛋类进口商提供概括性指引,《食物进口商和食物分销商登记制指引》、《备存食物记录的实务守则》则协助食物商开展相关登记及记录工作。

表 3 香港食用农产品监管法律体系Table 3 Legal systems concerning edible agricultural products in Hong Kong, China

食物及卫生局是香港独立的食品安全监管部门,下设食物环境卫生署、渔农自然护理署、政府化验所等机构[5]。食物环境卫生署下设食物安全中心,负责监管本地食品生产经营、鲜活食用动物和食用农产品进口、畜禽动物屠宰检验检疫以及处理食物中毒事故等;渔农自然护理署负责规范本地食用农产品种植养殖活动、管理政府副食品批发市场、支援蔬菜/鱼类统营处等。蔬菜统营处和鱼类统营处作为自负盈亏非盈利机构,处长由渔农自然护理署署长兼任,受渔农自然护理署指导。

香港通过食物监察计划、食物追踪机制保障食用农产品安全。香港食物安全中心制定日常食物监察计划,从进口、批发和零售3 个层面对食用农产品和食品进行抽样检验,年抽检样品近65 000 批次,合格率持续保持在99%以上。此外,还开展专项食品调查和时令食物调查,如抽检鲜(冻)肉是否含二氧化硫、大闸蟹化学指标(兽药残留、重金属、二噁英等)超标等[12]。以食物进口商/分销商登记制度及备存食物记录制度为核心的食物追踪机制使得香港食物安全监管机制更加完善,进一步提升了食用农产品溯源能力。

2 香港食用农产品供应与监管特点分析

2.1 食用农产品监管立法先行,犯罪门槛低、行刑衔接顺畅

香港奉行“立法先行”理念,通过法律的强制性来保障相关监管制度的有效运行[13]。例如,为构建食物追踪机制,2011年出台《食物安全条例》,以法律形式明确推行食物追踪机制的职权范围及运行模式[14]。香港食品安全犯罪门槛低,行刑衔接顺畅。违背《公众卫生及市政条例》、《食物安全条例》等相关条款“即属犯罪”,罚款金额和监禁时间明确;如未按《食物安全条例》要求备存食物记录,则获第3级罚款及监禁3 个月;如食物进口商未登记,则获第5级罚款及监禁6 个月。香港食物环境卫生署作为行政部门,拥有检验、查扣或销毁问题食品、将涉嫌违法者移交署由方扣押的权利,无行政处罚权,可收集违法证据向法院提出检控,罚款数额和监禁时间均由法院做出判决[5,15-16]。香港食用农产品及食品安全犯罪属行为犯,其生产经营行为不符合相关条例规例要求,即为犯罪,不以产生具体危险或危害为依据[17]。

2.2 监管部门相对集中、执行力强,强化源头监管

香港食用农产品监管部门相对集中。除港内食用农产品种植养殖环节由渔农自然护理署监管外,进口食用农产品(含活畜禽动物)入港监管查验、畜禽屠宰检验检疫、进入市场销售的本地与进口食用农产品监管均由食物环境卫生署食物安全中心负责。政府化验所作为独立政府部门,为食物环境卫生署食物安全中心送检的食用农产品提供检测服务。此外,食物安全中心文锦渡化验所对入港蔬菜、水果等新鲜农产品进行日常检验[18]。相对集中的监管模式能够提升监管效率、避免责任推诿。渔农自然护理署及食物环境卫生署公职人员大都下沉至基层,或走进农田养殖场监督种植养殖活动、推广种植养殖技术,或分布在各入港口岸查验进口食用农产品。

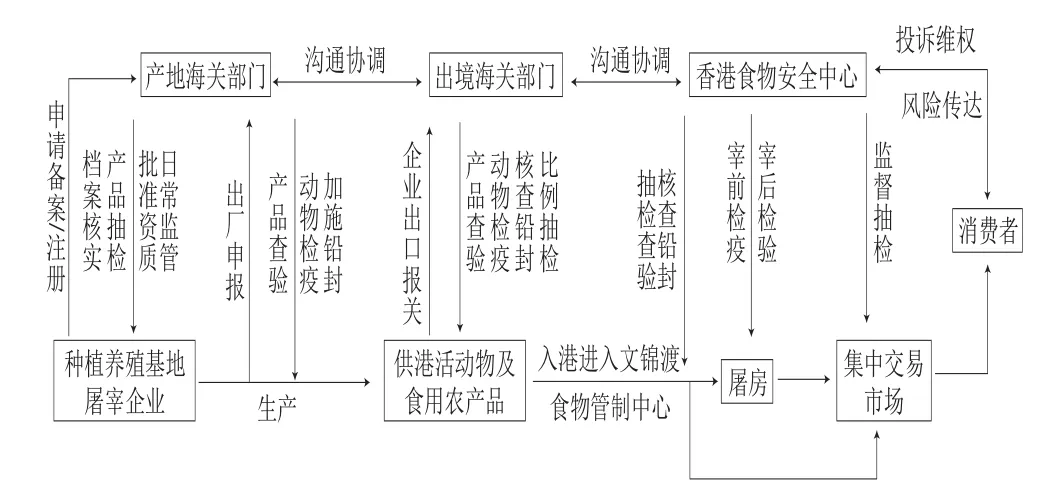

此外,香港重视源头监管,强化进口来源地官方职责。香港要求进口肉禽蛋必须出具经香港食物环境卫生署署长认可的发证实体签发的动物卫生证书,发证实体均为进口来源地的官方机构,如中国海关、美国农业部、巴西农鱼林局等。作为全部活动物及超过90%的蔬菜、冰鲜猪肉和冰鲜鸡肉的供应来源地,内地出台供港澳蔬菜、活猪、活牛、活羊监督管理办法以及供港冰鲜猪肉、冰鲜禽肉检验检疫要求等规范性文件,并由海关总署及各属地海关全权负责从产地到出境的全程监管,日常监管、出厂查验、离境查验多管齐下(图2),共保供港食用农产品安全。

图 2 内地供港食用农产品供应监管模式Fig. 2 Supervision of edible agricultural products supply for Hong Kong from mainland

2.3 政府力量主力打造港内食用农产品品牌

渔农自然护理署联合蔬菜统营处开展“信誉农场”计划。渔农自然护理署派驻作物发展科公职人员负责信誉农场认证及日常监管,不定期抽取农药、土壤、灌溉用水及蔬菜进行检测,并向农提供技术指导。经认证的信誉农场生产的蔬菜统一由蔬菜统营处进行售前抽检,随后分销至指定信誉零售商进行销售。蔬菜统营处推广有机耕种技术,为有机菜农提供销售渠道;建立全环控水耕研发中心,开发水耕菜苗,丰富蔬菜供应品类。此外,渔农自然护理署推行“优质养鱼场”计划,通过养鱼场登记制度、鱼苗登记制度和品质保证制度实现本地优质鱼类的供应。符合一系列养殖环境条件和管理标准的养鱼场获得“已登记养鱼场”资质;“已登记养鱼场”必须在购入鱼苗14 d内通知渔农自然护理署进行鱼苗登记,登记后该批鱼苗养殖时间不得少于180 d;为保证养殖鱼品质,渔农自然护理署公职人员对养鱼场进行定期巡查及监察,并对拟出售鱼类进行重金属、兽药检测及养殖水质检测,合格后发放合格证书准予销售。渔农自然护理署及鱼类/蔬菜统营处联合举办宣传及展销活动、开发本地鱼菜直送平台APP等,提升“信誉农场”、“优质养鱼场”品牌的知名度。

2.4 管理举措科学、有效

香港市民讲究食材鲜活,对活禽尤为热衷。为有效防控禽流感疫情,又充分遵照市民消费习惯,香港推行活禽交易与屠宰集中化:本地及入港活禽必须在唯一指定交易点——长沙湾临时活禽批发市场开展批销活动;持有活禽售卖牌照的经营者向消费者售卖宰后禽肉、不可直接售卖活禽,未出售活禽不可在摊档过夜、必须宰掉[19]。活禽售卖牌照采取“只出不进”原则,推动活禽售卖点自然淘汰,目前全港仅有130 个持有活禽售卖牌照的街市摊档或新鲜粮食店[20]。香港大学Leung等[21]研究发现,禁止活禽过夜可使市场内H9N2禽流感病毒分离率降低84%,其效果比每月休市1 d和2 d更好。

为确保食用动物的可追溯性,内地供港活动物以及香港自养活动物均配备个体识别标识。香港每只生猪需具有针印号以识别其养殖场,每头牛或羊则以耳牌来识别,生猪的纹身记号和牛羊的耳牌号码必须由渔农自然护理署高级兽医官批准。内地海关部门要求供港活猪持有针印号、牛羊佩戴耳标。

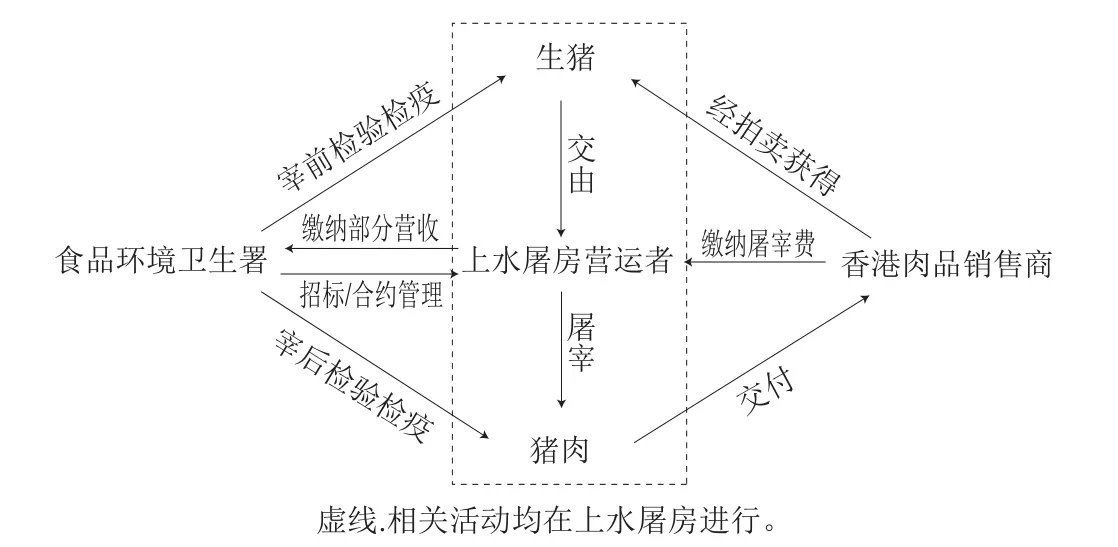

为保证畜禽屠宰产品质量安全,香港实施畜禽集中化屠宰,由特区政府出资修建上水屠房,以招标形式选择营运商负责屠房管理及运营。全港超过89%的生猪和100%的牛羊经上水屠房屠宰,其余生猪由两家营屠房负责屠宰,荃湾屠房生猪屠宰比例近10%,长洲屠房则不足1%。上水屠房对香港自养和内地入港生猪实行拍卖制,肉品销售商拍得的生猪加施指定针印号,由屠房营运商负责对肉品销售商拍得的生猪进行屠宰,并按生猪大小和数量向肉品销售商收取屠宰费。生猪屠宰与肉品销售利益相分离,再加上食物环境卫生署屠房(兽医)组驻厂开展宰前/宰后检验检疫工作(图3),基本避免屠宰环节注水等经济利益驱动型掺假行为的发生。

图 3 香港生猪屠宰模式Fig. 3 Pattern of pig slaughtering in Hong Kong, China

2.5 强化公益属性

渔农自然护理署直接管理的4 个副食品批发市场以收回成本为原则,向批发市场内批发商收取租金。蔬菜统营处向批发商收取不超过成交额10%作为提供交易设施、会计及农药残留检测等服务费用,营业收入年度盈余设立农产品贷款基金、农业发展基金和农产品奖学基金,用于为本地农提供贷款、推广“信誉农场”计划和有机耕种技术、举办本地优质农产品推广活动、资助学生及农民子女修读农业相关课程等[22]。香港政府建有近100 个公众街市及熟食市场,为周边消费者提供新鲜食用农产品。公众街市及熟食市场采取公开竞投原则确定租金,租金由食物环境卫生署用于日常环境清洁及设施维护。食物环境卫生署每年用于公众街市和熟食市场管理的费用超过7 亿港币[23]。

3 香港食用农产品供应监管模式的比较借鉴

香港作为特区政府,其较高的食用农产品供应安全水平,有内地海关部门对供港食用农产品质量安全的高度重视,也有其制度设计、监管模式、监管理念的优越性。内地食用农产品供应监管面广、量大,内地特大和超大城市也缺少香港特殊的制度优势,但其食用农产品监管模式、监管理念仍有可借鉴之处。

3.1 完善食用农产品相关法律,强化行刑衔接

《农产品质量安全法》和《食品安全法》是内地保障食用农产品安全的主要法律依据。《农产品质量安全法》现有立法模式使食品、食用农产品、农产品概念界定模糊,农业农村部门关注供应数量安全优于质量安全,自然人身份的农游离于监管体系之外[24]。《食品安全法》经2009年立法、2015年修订而不断完善,《农产品质量安全法》自2006年颁布实施后并无修订,两者有效衔接不足,存在混用、择法而用现象[25]。不同于香港的“即属犯罪”,内地食用农产品违法惩处方式分为行政执法和刑事犯罪两种,且以行政执法为主[26],食用农产品质量安全违法成本低。2015年《食品安全法》明确,“涉嫌食品安全犯罪的,应当按照有关规定及时将件移送公安机关”,“认为有犯罪事实需要追究刑事责任的,应当立侦查”。《食品药品行政执法与刑事司法衔接工作办法》明确行刑衔接工作机制,在实际执行中,仍存在移送标准不明确、证据收集转换困难等问题[27]。

因此,建议加快推动《农产品质量安全法》修订,明确食用农产品产品目录,明确食用农产品质量安全标准遵守食品安全国家标准;重点强化产地监管,严格农业投入品使用与管控,确保产地环境、水源、土壤等符合相应国家标准[28];做好与《食品安全法》、《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》等法律规章有序衔接,健全食用农产品从农田到餐桌的全程监管制度体系。同时,围绕食用农产品及食品安全,理顺行政执法和刑事司法的关系,出台行刑衔接件移送标准指南,明确食用农产品涉嫌犯罪件标准[27,29],赋予市场监管部门依法收集证据作为刑事证据的法律地位。

3.2 创新监管方式,推动监管部门间紧密衔接

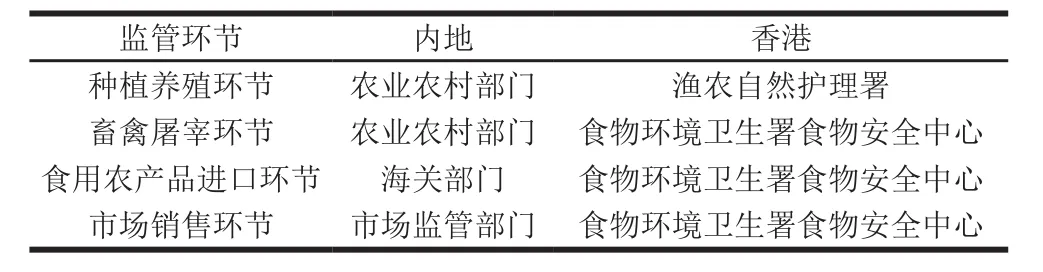

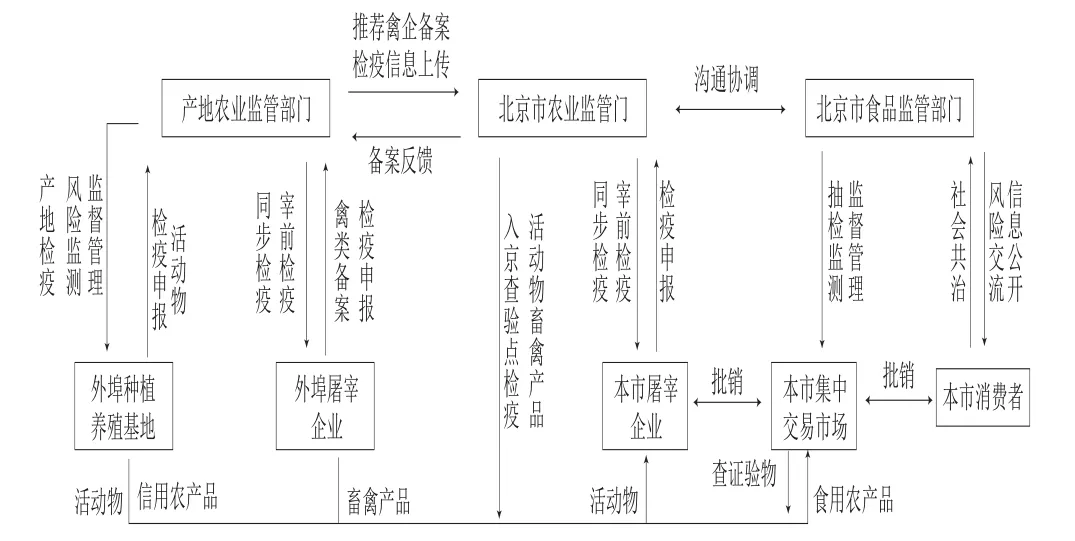

内地食用农产品监管部门与香港既有相似也有不同,如表4所示。相似的是,食用农产品进入市场销售环节均由单一部门负责;不同的是,香港进口食用农产品监管、畜禽屠宰环节宰前/宰后检验检疫工作均由食物环境卫生署负责,内地则分别由海关部门和农业农村部门负责,而且农业农村部门仅负责牲畜宰前/宰后检疫,检验工作由屠宰企业负责。内地相对分散的食用农产品监管模式一定程度上影响监管效率[30-31]。尤其是对外埠食用农产品依赖性较强的特大和超大城市,产销两地农业农村部门和市场监管部门衔接不够紧密[32],官方查验环节和查验内容少于供港食用农产品,食用农产品安全保障仍有不足。以供京食用农产品为例(图4),供应资质备仅涉及禽类产品,官方查验仅涉及动物和动物产品的产地检疫、入京检疫,由产地入京的其他食用农产品以及动物和动物产品安全指标,则无官方检验环节。

建议各地农业农村部门与市场监管部门密切协作,建立并完善食用农产品产地准出与市场准入标准及衔接制度,扩大农产品合格证管理试点省份[33],鼓励通过信息化监管技术手段形成追溯凭证作为市场准入标准,既提升效率又便于溯源[34];借鉴供港活动物铅封管理[35],推行跨区域动物和动物产品运输车辆铅封制度,以规避运输过程偷换病畜、注水、掺杂劣质肉等行为。外埠依赖性较大的销地(如北京、上海等)监管部门应加强外埠食用农产品供应监管工作,构建基于产地的食用农产品风险防控机制[36];推行外埠食用农产品供应商备管理试点,要求部分高风险食用农产品供应商经备后方可供应销地市场;也可借鉴供港食用农产品多环节查验,选取高风险食用农产品种类,试点进入超大城市前查验制度,比如,针对畜禽产品,可依托现有动物和畜禽产品检疫查验道口,对进入该城市的畜禽产品安全指标(如水分、瘦肉精等)进行快检或法定抽检,倒逼产地供应商强化主体责任。

表 4 内地与香港食用农产品监管部门及职能对比Table 4 Comparison of supervisory authorities and their functions for edible agricultural products in China mailand and Hong Kong

图 4 北京外埠食用农产品供应监管模式Fig. 4 Supervision of edible agricultural products supply for Beijing

3.3 强化政府力量,推进食用农产品品牌建设

内地有关部门持续推进食用农产品“三品一标”(无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志)品牌建设。当前,全国“三品一标”获证企业4.3万家、产品12.2万 个[25],极大满足了居民对美好生活的需求。同时,“三品一标”发展仍面临不平衡不充分问题:绿色食品用标率偏低,申请主体市场拉动性不足,过度依赖政府奖补政策;产品优质不优价,品牌价值体现不充分[37-39];部分有机食品认证机构违规认证,认证后监管仍需加强[25];重资质审查、轻技术推广[40]。内地市场和政府监管机制尚不健全,围绕“三品一标”食用农产品的经济利益驱动型欺诈和掺假行为频现,造成劣币驱逐良币[41-43],影响“三品一标”优质农产品生产经营者的积极性。内地无公害农产品、绿色食品认证与香港信誉农场、优质养鱼场模式相似,均由政府官方力量负责认证与品牌推广。不同的是,香港渔农自然护理署对信誉蔬菜和优质养鱼场鱼实行售前抽检制度,且经指定销售渠道售卖给消费者。

我国人口众多,有机农产品产量有限,应重点推动无公害农产品和绿色食品生产与认证工作,逐步使无公害食用农产品成为食用农产品市场准入的评价标准、绿色食品成为优质食用农产品的中坚力量。完善“三品一标”认证监管机制[44],除年审外,不定期对获证企业产地土壤、水源、农(兽)用化学品和食用农产品进行抽检,对安全风险较高的食用农产品品类试点售前抽检;同时,强化基层农业技术服务,推广绿色生态种植养殖技术,提升种植养殖标准化水平,逐步提升小散农科学用药意识和水平[45]。北京、深圳、上海等超大城市可借鉴香港信誉蔬菜定点销售模式,依托公益性批发市场或国有企业等政府力量,构建“三品一标”专用销售渠道与平台,在满足市民对品牌食用农产品的消费需求的同时,打造优质优价市场环境。同时,严格有机食用农产品认证,加大违规认证、假冒有机产品等行为的惩处力度,健全有机食品认证查询渠道,确保有机食用农产品规范有序发展。

3.4 构建长效监管机制

我国南方,尤其是华南地区,素有吃活禽的饮食习惯。为降低人感染禽流感的风险,不少地区在禽流感疫情高发时期,直接关闭活禽市场,不少学者甚至建议永久性关闭活禽市场。然而,全面关闭活禽市场是一个长期过程,香港推广冰鲜鸡17 年,活禽交易量仍占30%[46],在禽流感疫情严重时,广州、南宁等城市居民购买活禽意愿超过38%[47]。畜禽肉掺假、注水肉、药残超标等食用农产品安全事件时有发生,专项整治活动往往短时收效明显、过后违法行为频现。尤以畜禽屠宰为例,多数省份未实施牛羊定点屠宰,小型屠宰点和个体屠宰的随意性、隐蔽性也增加监管难度。

各地监管部门应推动食用农产品监管由运动式治理向长效治理转变,不断提升监管效能。对于活禽交易市场,监管部门应持续推进一日一清洗、一周一消毒、一月一休市、过夜零存栏的“1110制度”[48]的全面落实,使其内化为活禽摊贩的日常行为,提升活禽市场卫生条件;同时,逐步引导市民消费冷鲜禽肉,不断扩大“集中屠宰、冷链配送、生鲜上市”市场占有率,逐步降低消费活禽比例。对于畜禽屠宰,各省应加快制定地方性法规,推动各省畜禽屠宰定点化、集中化,鼓励建设区域性机械化牛羊屠宰厂(场),严控小型屠宰点[49],还应强化基层动物卫生监督人员、驻场兽医配置及人员管理培训[50],强化宰前静养和同步检疫环节查验,提升屠宰动物产品质量可控性。