与“粉丝”相处(上)

——比尔吉特·尼尔森自传《我的歌剧生活》(27)

编译:王崇刚

左页:1958年12月7日,比尔吉特·尼尔森在米兰斯卡拉歌剧院演出《图兰朵》

OUTLINE / I had many admirers and count many them among my close friends today.I am happy and grateful to have all thesereal

fans.艺人所说的“粉丝”,通常是指他生活中的那些和蔼可亲之人,他的崇拜者,是尊重他、对他忠心耿耿的那些人。然而,也有某些“粉丝”让人心情烦乱。

剧院的观众当中,有很多歌剧迷。在偶像崇拜方面,歌剧大腕儿与摇滚乐明星相比绝不处于下风。音乐史上令人瞠目的事件比比皆是,当粉丝崇拜失去理智,结局就会很悲摧。一个很有名的案例是1885年9月23日发生在斯德哥尔摩大饭店的骚乱。当时人们希望向著名的克里斯蒂·尼尔森(Chrisine Nilsson)致意。在众人向前拥挤的过程中,18位可怜的“粉丝”跌入水中被淹死。弗朗兹·李斯特在圣彼得堡的一场音乐会,也发生过类似悲剧。小提琴家萨拉萨蒂,在维也纳金色大厅展示他的“魔法”时,不得不请出警察来控制局面。当歌唱家发出神奇咒语般的声音,观众的情绪可能愈发高涨,直至彻底爆发。

我认为,真正的“粉丝”拥有强烈的同情心,他不会生活在虚幻的渴望当中,对自己的艺术品位相当自信,虽然是群体的一员,却没有从众心理。真正的“粉丝”都明白:如果想让艺人表演出色,就不该去打扰他。真正的“粉丝”不要求特殊待遇,在获得一些友好眷顾时,会心存感激。这份友情不会让其产生任何不可告人的动机。

我拥有很多这样的仰慕者,其中有好几位已经成为我的密友。我很高兴,也很感激能拥有如此多的真正“粉丝”。他们带给我生活最快乐的时光。我无法说出这些人的名字,特别挑选出其中的任何一位都将是不公平的。但有一件事我确信无疑:他们每一位都在我心中拥有特殊位置。

因此,如果我真的提起其中最年长的、目前依然健在的“粉丝”——来自加利福尼亚的多萝西·西弗森(Dorothy Sivertson),肯定不会有人不服气。

***

1954年夏天,我第一次收到的来自美国的“粉丝”来信,就是由多萝西发出的。她从电台广播的《莎乐美》中听到我,很是兴奋。她的来信非常有趣,非常详尽,我写了回信,于是开启了我们之间的通信交流。1956年,我来到洛杉矶,在好莱坞露天剧场(Hollywood Bowl)演唱,见到了多萝西。她是个音乐家,一位热情的歌剧爱好者。她的丈夫和儿子无法分享她对音乐的爱好,让她非常遗憾。多萝西省吃俭用,为的是能够经常旅行,聆听我的演唱。她曾经来瑞典看我演出,还曾远赴维也纳、汉堡以及哥本哈根追寻我的足迹。当然,她尽可能多地来到纽约和芝加哥——当我在这些地方登台的时候。

多萝西是个有魅力的女人,我的“粉丝”只要见过她的,都非常喜欢她。这些年来,她为我编织了无数的坎肩、毛衣和披肩。现在,多萝西90多岁了,无法长途旅行,但我们依然联系密切。此外,我和她拥有共同的爱好:猫。她与她的4只猫咪相依为伴。

上:比尔吉特·尼尔森

当然,还有另外类型的“粉丝”,所谓“拉大旗作虎皮者”——他们主要是那些音乐兴趣肤浅的效仿者。对他们来说,最要紧是他们在各种首演式上被人看到,要与明星们厮混在一起,以便从这样的联络中获得一些好处。他们大都希望明星的光彩能够映射在自己身上。为了给周围人留下深刻印象(也为了给自己留下深深的印记),说起艺术家的时候,他们总是直呼其名。如果明星的声望降低,这些“声望的寄生虫”很快就会消失在该明星周围,然后继续用新的和更有趣的“受害者”来充实他们的形象。

上:1971年9月布宜诺斯艾利斯,被粉丝环绕的尼尔森

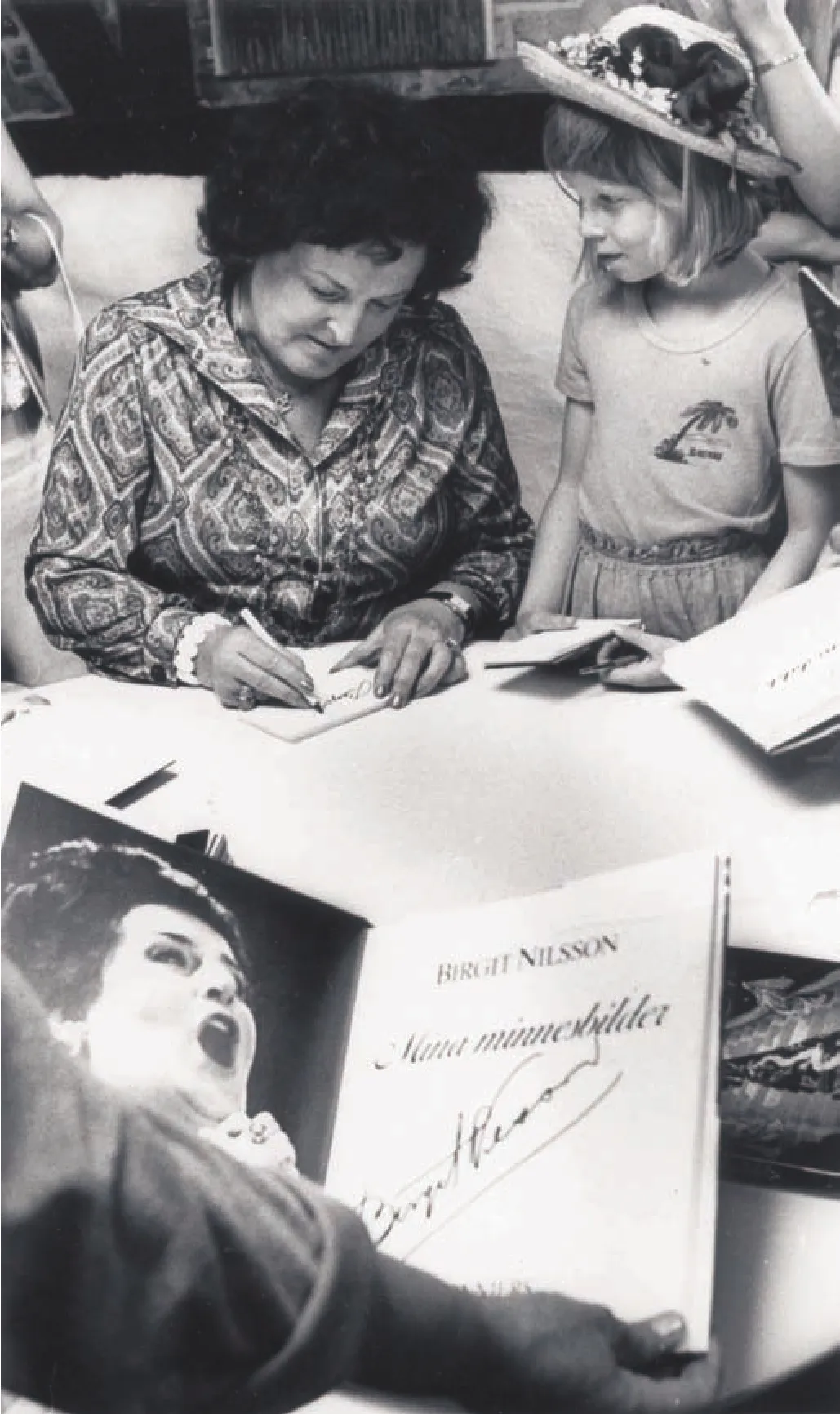

下:1982年,尼尔森在一场音乐会后为粉丝签名

他们并不是真的敬佩艺人,而是希望艺人为其所用。这一点可以从他们冷漠的眼神中看出来。这些艺术家的“收集者”让人疲惫不堪,而艺术家想摆脱他们必须做到快速有力。有传言说有时候我对粉丝的态度粗暴而且决绝——人们并不知道,这种情况下,遭到我冷遇的都是那些“寄生虫”。

***

“粉丝”们常给艺人送鲜花。在伦敦和斯德哥尔摩,他们可以把鲜花放在舞台上。在其他剧院,这是不允许的,于是他们就用从池座或者楼座抛撒鲜花的方式,代替在舞台上摆放鲜花。理想情况下,花束会落在台口,而不是乐池。维也纳的丽安女士,是我最喜欢的“粉丝”,她在抛撒鲜花方面特别在行。多数时间,当鲜花飞来,我都能抓在手中。在布宜诺斯艾利斯的科隆剧院,鲜花铺天盖地。它们来自四面八方,缤纷如雨。

在大都会歌剧院,向舞台抛撒鲜花是不允许的,尽管有时这个规矩会被打破。据说,曾有过各式各样的物品卡在鲜花里,有可能对接到花束的人造成伤害!大都会的“粉丝”不扔鲜花,而是把节目单撕成了碎片。这些碎片从楼座飘落到舞台。当然,这些五彩纸屑并不会全部落在舞台上,时常会散落到乐池和前排座席,这让清洁人员非常恼火。我想,他们可能更希望恢复抛撒鲜花的惯例。

现在我想说一说我最忠实的“粉丝”,一位来自瑞典乌普萨拉(Uppsala)的退休官员。他结过婚,而且有10个成年的孩子。当我说,我是他晚年最大快乐的时候,此话绝非夸张。只要我在斯德哥尔摩演唱,他就会带上望远镜,坐在第三排的楼座。在那里,他比在池座看得更好、听得更真,他也是这样说的。每次演出,他都要送给我一个大大的花束,用瑞典色彩的丝带绑扎好。我习惯性将这些丝带绕在一起,它们在我的纪念品收藏中占有一席之地。经过多年的积累,这个丝带球变得比足球还要大。曾经有一年,在斯德哥尔摩格罗纳隆音乐节上,我见到了他。他习惯地站在舞台门口,目的是要亲自感谢我的音乐演出。有一天,当我飞往纽约,在哥本哈根停留的时候,收到了不幸的消息,我亲爱的朋友与“粉丝”去世了——那时他已经90岁了。

当我下一次在斯德哥尔摩演出时,他儿子中的一位在化妆间找到我。他答应父亲,在其死后,把一封信和一个盒子交给我。这封信是一段感人的告别,盒子里装着一只漂亮的手镯,上面镌刻着非常有个性的纹路。多年来,我曾从世界各地邮寄给他(以及其他的忠实“粉丝”)许多明信片,我相信这给他带来了莫大的快乐。

真的,我本该生活在19世纪。在那个年代,首席女高音会沐浴在香槟酒、玫瑰花和贵重珠宝的氛围中。克里斯蒂·尼尔森在俄罗斯做客演出时,收到的核桃一般大的绿宝石,绝对不是用胶水粘接的。1883年大都会演出季开始,歌剧院的朋友送了她一顶月桂花冠,用纯金打造——1966年,旧大都会最后的庆典音乐会上,我有幸戴上了这顶月桂花冠。

好的,我承认,就珠宝而言,我并不缺少眷顾。记得有一次在法兰克福,我演出《托斯卡》。我化妆间的门传来了意想不到的敲击声,一位我只见过几次的绅士走进房间。我知道他来自一个非常富有而且显赫的家庭。他打开夹在胳膊下面的一个大包裹,那里放着一枚非常漂亮的镶嵌着钻石的头饰。托斯卡是一位著名的首席歌手,在第二幕,要穿着正式的晚礼服出场。当然,如果你想真实再现剧中当时的风尚,头饰是必须的。但是,剧院提供的头饰是用玻璃做的。这位绅士建议我佩戴真钻石登场,我感到很惊奇。毕竟托斯卡和斯卡尔皮亚在引诱场景缠斗的过程中,这枚头饰可能会掉落。我向这位绅士解释,在舞台上佩戴这枚镶有真钻石的头饰有风险,但他摆手回绝了我的担忧。

美发师自有办法,她将这枚头饰尽量牢靠地绑在我的假发上。德国绅士悉心地叮嘱她,给我再加上两打发夹。演出结束后,这位绅士笑容满面地来到我这里,感谢我的精彩演出。我已经将头饰放回盒子,想交还给他,感谢他借我使用。“噢,不,”他说,“这枚头饰当然是属于你的。”他随即离开,我所能做的只能是一再道谢。

***

最难缠、最危险的“粉丝”当数那些狂热分子,你无法想象他们的“创造力”会导致什么样的后果。

右页:1979年尼尔森为粉丝在书上签名

比如说,匹兹堡有我的狂热崇拜者,那是一位爱好歌剧的女士。她曾与这座城市的音乐评论家一起吃饭。在饭桌上,评论家显然表达出了一些对我不利的、甚至有些出格的说法,于是两人产生了激烈争论。最终,那位女士失去理智,抄起一只甜点盘子,冲着评论家的脸砸去。事情简直无法收场,最后评论家还去医院缝了针。更不要说法庭勒令她,对受害者进行赔偿。

上:《关于莉娜·盖尔》封面

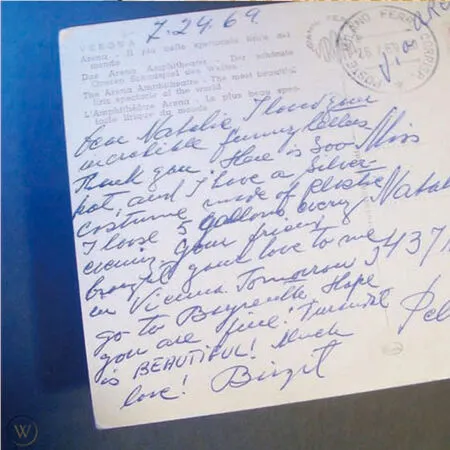

下:尼尔森亲笔写的明信片,现在已经成为收藏品

狂热分子的激情崇拜,很快会转化成同样强烈的仇恨。有这样一个例子,因为我对某个狂热崇拜者的礼品没有表现足够的感激之情,突然间,便收到了一大堆恐吓信。在警察帮助下,我们发现,这些对我生命的恐吓几乎肯定是来自那位狂热崇拜者。过后,我在他的家乡举行音乐会,最好的策略是让警察在我访问期间提供保护。即使情况很严重,我还是觉得让警察当保镖有些夸张。有没有另外的解决方式呢?解铃还须系铃人。我们联系到了这位“狂热分子”,在他一再的要求下,我们在酒店的咖啡厅见了面。我表现得非常平静友好,而他则显得很紧张,特别是在一开始的时候。一切进展顺利,我们非常愉快地分手了。这次会面后,恐吓信便销声匿迹。

另一位狂热分子是个颇有颜值的美国人,她来自纽约,其结局是一场悲剧。这个例证恰恰说明了,对艺术家的空想崇拜会有多么不现实。9年来,她给我带来了极大的烦恼与不安。我讲出这个自己宁愿忘却的故事,因为它足以证明,幻想和现实之间的界限是多么细微。这一切对艺术家又意味着什么呢?我相信,在艺术名家的世界里,这样的例证并非仅此一例。

让我们称她为N女士。

事情开始于1968年夏天的拜罗伊特。演出日的每个早上(演出在下午4点开始),我的门前都会有一大束玫瑰花,里面附有一张卡片,签有L.BLACK的名字。上面的文字显然来自一本小说。我向朋友谈起这位激情满满的莫名崇拜者,并向她展示了那张卡片,她立即就明白这里发生了什么,向我解释道:我正在与一位女崇拜者打交道,而不是一位男士。那些文字来自一本她刚刚读过的小说。书名叫《关于莉娜·盖尔》(Of Lena Geyer

),一本情节与歌手有关的小说。作者是个美国人,玛西娅·达文波特(Marcia Davenport),我在纽约经常见到她。她是著名歌手阿尔玛·格鲁克(Alma Gluck)的女儿。格鲁克是小说主人公的原型来源。玛西娅·达文波特不仅描写了杰出歌手的一生,而且还涉及了世纪之交两位歌手的生活,阿尔玛·格鲁克和莉莉·莱曼(Lilli Lehmann)。在书中,两人被合为一体——其主人公是一位著名歌手,美丽而且知名,不同年龄段的男人都被她所吸引,但她更被某个女人所钦佩。这个女人追随她,从一座城市到另一座城市。这位女子一直送她红玫瑰,还有匿名信,总是穿着黑衣服,每次演出都在前排就座。首席女高音对于这位坐在前排的年轻的黑衣女人渐渐习惯,开始将她视作保护神。这个黑衣女人有一次因病没有现身,歌手就非常不高兴,并拒绝演唱。某种程度上,歌手渴望见到这位年轻女子,并邀请她在演出后前往她的化妆间。这位心存仰慕的女子很快获得了歌手社交圈的接纳,两人变得不可分离,直到歌手去世。故事就是这样,一部上流社会的情节剧。我朋友的解释让我不寒而栗,我试图弄清楚是谁在送花,但没有成功。

秋天的时候,我再次来到美国,确切地说是纽约。除了在大都会演出,我还在这个国家举行了几场音乐会。但是,即便是在纽约之外演出,我也能收到红玫瑰和一个写有L.BLACK字样的卡片——这一次,它变成了一种习惯。

大都会演出季首场演出之后,DECCA唱片公司的纽约负责人特里·麦克埃文(Terry McEwen),来到我的化妆间。他身边有一位可爱的年轻女士,他介绍说是N女士。我没有多想,直到那个星期晚些时候,我在堪萨斯城有一场音乐会。音乐会之后,谁会出现在我的化妆间呢,只能是这位年轻的女士。在堪萨斯城,我又收到了惯常的玫瑰花与卡片。

尼尔森正在为一位年轻的粉丝签名