论大学英语网络学习环境中的生态给养

李岸红,彭念凡

(广州大学外国语学院,广东广州,510006)

学习环境设计研究起源于20世纪80年代末90年代初美国教学设计领域发生的一次重大转型。《2012年地平线报告(高等教育版)》指出,当前教育领域内的短期技术趋势为“混合学习设计”与“合作学习设计”。混合学习是“在线学习方式”与“面对面学习方式”的相互结合,将线上与线下学习整合于课堂生态之中。合作学习则强调生态有机体与整个社会环境的生态链的合作协同。[1]本文侧重研究学习者与学习环境的生态关系链,以给养结构理论为框架,探究大学英语学习平台构建的整合模式。

一、生态给养结构

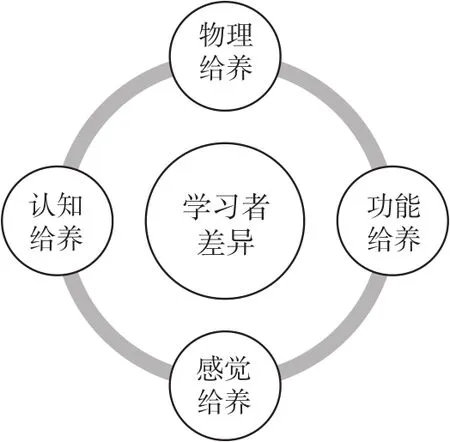

“affordance”是生态心理学家吉布森(Gibson,1979)依据动词“affords”生造的概念,原本指环境提供给有机体或好或坏的供养关系,这种关系应该是可以被感知的。而且,主、客体之间存在着对应关系。[2]美国认知心理学家诺曼(Norman,1999)发展了给养的概念,认为其具备真实性与可感知度。换言之,其指环境使用者与环境本体的相互作用且互惠的生态关系。[3]教育生态环境由技术维度、教育维度、社会文化维度构成,三者整合,共同影响学习者的心理认知,并诱发特定的教育行为。给养可分为正面与负面两种不同指向的迁移,可被学习者感知的且能产生有意义学习的正向迁移过程才具备有效性,同时能满足学习者与生态环境之间的互惠关系,也足以引发知觉到行动之间的耦合关联。学习平台作为教育与情境的中介,其设计必须以学习者为中心,以正向迁移为导向,“同时还要减少负面给养,以避免非预期行为的发生”[4]。教育给养设计的核心要素是构建学习任务/活动,以促进特定学习结果的实现,衍生其教育干预的属性。弗吉尼亚理工大学计算机专业教授哈特森构建了具有较高普适性的任务设计情境的四种给养:物理给养、认知给养、感觉给养、功能给养。[4]

二、课程学习环境的正向迁移框架

课程学习平台的物理给养与界面框架关联需具备较高的易用度与实用性,以利于学习者的身体行动为指向。学习平台的界面设计需考虑现在的用户主体,即“00后”用户的审美偏好与网络检索习惯。“00后”属于“指尖上的一代”,具备极强的信息素养,有独特的话语体系。界面的色彩、纹理、框架等都应建立在该群体的体验与需求分析上。协作交流系统、评价系统的优化需迎合构建学习合作共同体的趋势。设计多样化的合作学习空间需以帮助个体寻找志同道合的群体、构建合作型共同体为目的,利用多种社交软件的嵌入实现沟通在时空上的无边界性。而评价空间的设计有利于获取敢于表达自我的新生代的一手反馈信息,可根据这些反馈信息进行后期的动态优化。学习平台的物理给养要与媒介手段的感觉能力相关联,以调动学习者的视、听、触等感觉。新生代习惯了视听材料的信息摄入,是“快销文化”下成长的一代,以文字材料堆砌的题库型平台已难以吸引“00后”持久的关注。网络平台应与手机App结合,让学习者利用碎片化的时间进行泛在学习。这样,点触之间,海量视听资源与文字资源便可一览无余。语音互动训练可提高内容的丰富性,是满足语言学习、加强沟通的必要条件。

学习任务的认知给养功能。前期学习经验评估是全球通行的用以检测成年学习者的过往学习经历的手段。依据UNESCO的界定,PLAR(prior learning assessment and recognition)需正式地认证学习者前期在工作、培训、生活中经历积累的技能、知识和能力。常用的PLAR检测手段有表现性评价、考试、访谈和档案袋。学习平台可以利用其同步性沟通和异步性沟通结合的优势,采取终结性评估与形成性评估结合的手段,界定大学英语学习者在听、说、读、写、译技能上的掌握程度,以促进个性化教学的开展。

学习任务的开发与价值。个体一次处理特定数量的信息所投入的心理资源总量被称为认知负荷。关于网络学习资源的开发,前期的研究者重点关注认知负荷与工作记忆之间的关联。如Kirschner认为网络课程的任务设计须在学生工作记忆容量之内,以获得最佳学习效果。[5]Brunken采用直接方法与节奏方法测量多媒体环境与双重任务环境下学习者的认知负荷,两种方法都得出了类似的结论:认知负荷与工作记忆,以及认知资源投入与学业者的自我效能感均高度相关。[6]大学生尤其是理工科学生,专业课程学习任务繁重,闲暇有限。过多的网络学习任务只会产生对其更多的负面影响,降低其学业自我效能感。

价值构念起源于期待价值理论的驱动概念,表征个体对学习任务的主观信念,体现了客体目标属性在个体中的心理映射。学习平台任务设置的重要性、趣味性及实用性是衡量学习任务价值的三个重要指标。趣味性与感觉给养相关联。学习平台的物理媒介有着比传统纸质媒介更强大的存储能力,VR技术可以呈现仿真的语音和画面。学习任务在提高学生语言能力和认知能力中的作用,决定价值的重要性与实用性,同时影响学习者的动机、自我效能感。Lee Cheng-Yuan的实证研究以69名网络课程注册者为研究对象,研究结果显示:学生一个学期的学习任务价值感(一门课程除外)无显著变化,唯有一门课程因为设置了病人访谈的课外任务而产生了显著变化,这个任务增强了课程的趣味性,提高了学生对该课程的参与度,具备较高的实用性与话题性。[7]

奥苏贝尔提出的有意义学习用认知结构的观点来解释学习的迁移,他认为有意义学习是新知识与学习者认知结构中已有的适当观念建立非人为(非任意的)和实质性的(非字面的)联系的过程。[8]学习平台的核心内容/任务设计须有核心能力的清晰界定,第一层级结构应为第二层级的基础,后一层级的开发需建立在前一层级的认知结构基础之上。这样的学习才是有意义的,才更有利于正向迁移的发生。

三、教师的课程意识与学习者差异

课程计划最终是由教师和学生在课堂上实施的。目标课程中规定的概念可能不是每个教师都能完全理解和接受的。预期课程与实施课程之间的关系就像剧本与现场表演之间的关系。即使是莎士比亚最受大众欢迎的《哈姆莱特》,一千个演员也有一千种演绎方法,一千个读者也因为自身经历不同而感受不同。另外,教师以自己的方式实施预定的课程,为学生提供不同的课程体验。因此,课程的实施效果可能与预期效果有很大的不同。在这种情况下,课程目标可能无法实现。其他因素也影响课程实施,如课程计划的特征,课程政策制定者和执行者之间的互动,执行者的信念、态度和能力及他们对课程计划的理解。[9]参与课程实施的利益相关者主要是政府、媒体、私人基金会、外部测试机构、出版商、研究人员、校长、家长、社区、教师和学生等。中国大学英语教学的生态链还包括外部环境的全国大学英语教学委员会、省市和学校管理层,同时还有终端的教师和学生。研究表明,教师无疑是课程实施成功的最重要的利益相关者。

事实上,教师是课程实施的核心,是课程一致性的关键。教师在课程开发中具有不可替代的作用,特别是在实施阶段,这一点早已得到决策者、研究人员和其他利益相关者的认可。那么,如何在实施过程中提高课程的一致性?首先,教师应该参与课程的开发。没有人可以控制教师做出的具体决定,即使是在新的信息化教学情境中也是如此。其次,与课程开发中的其他利益相关者相比,教师可能更清楚信息技术融入大学英语教学时可能出现的潜在障碍和问题。如果在课程设计中考虑到障碍和问题,那么课程将更具可行性和实用性,从而可以提高实施的一致性。通过参与课程开发,教师可以更好地理解课程,更有意识地根据课程计划(预定课程)设计教学活动和选择教学策略。教师的承诺和态度是课程实施始终如一的另一个关键因素。如果教师没有动力参与创新,那么就什么都不会发生。[9]只有当教师对大学英语改革持开放态度时,他们才会愿意接受新课程并尝试新的教学模式。如果教师对大学英语的改革和信息技术的整合持消极态度,那么他们就不会用心去尝试任何新的技术、概念或想法。在实际的教学实践中,这些教师几乎不可能保持课程的连贯性。

大学英语学习者的学习特征存在学科知识与认知风格上的差异。文科学生偏重形象思维,理工科学生偏重抽象思维,他们偏好不同类型的学习材料。认知风格偏独立的学生对学习材料的认知改组能力强于场依存者,程序性知识迁移能力更强;依存学习者更偏好陈述性知识。如果与自适应概念相结合,那么程度较低的学生依赖于陈述性知识的累积,程度较高的学生需要增加具有挑战性的任务与思维训练。

学习平台应给予每个层级的内容设置以可及性的目标与测试,让学习者在不同阶段收获成功的喜悦。随着学习者年龄和阅历的增长,功利性外部动机反而削弱了,内部动机会越来越强烈,较高层级的学习者的自主学习会随之明显强化。因此,需要对他们区别对待。

四、大学英语课程要素的生态观

在结合前人研究成果的基础上,我们提出了基于给养的大学英语学习环境的生态体系构建框架。物理给养、认知给养、感觉给养和功能给养构成了学习平台环境的外环,四个因子相互关联耦合,而学习者差异作为环境主体对外环形成制约,这样就整合成了动态发展的复合环形生物链。技术环境要与课程其他构成要素之间有密切的联系。只有将各个环节加以整合,技术环境才能发挥最大的作用。

图1 大学英语学习技术生态环境框架

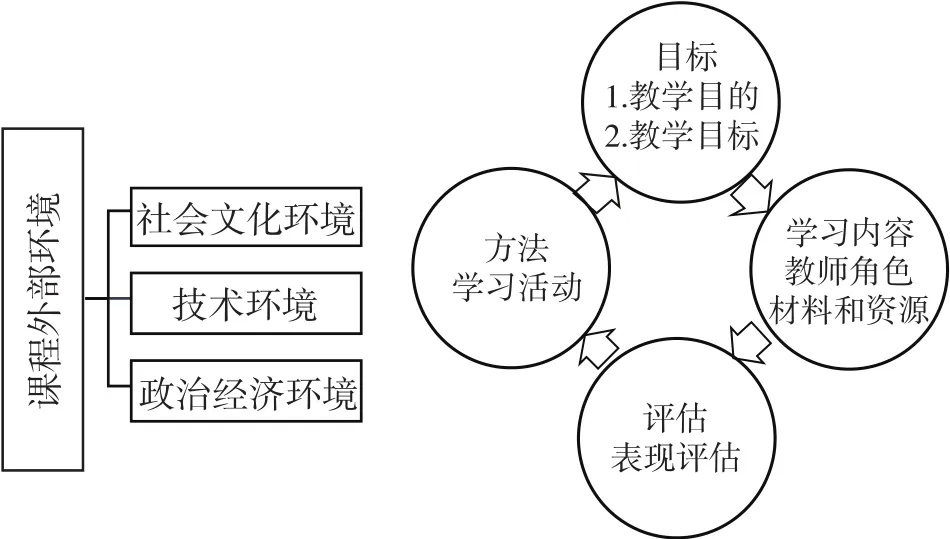

图1体现了课程构成要素之间的脆弱关系。每一条链条都和它最薄弱的一环一样坚固。如果课程的任何一个组成部分与课程中的其他组成部分不兼容,那么整个课程蜘蛛网就会被击穿,课程将变得功能失调。因此,要使课程正常运行,所有组成部分都必须与该课程的政策有理想的联系,并且相互兼容。课程组成部分包括理论基础、目的和目标、内容、学习活动、教师角色、材料和资源、分组、地点、时间和评估。为了使讨论更清楚详细,图2将各个要素整合成左图的外部环境和右图的课程内部环境。

图2 课程体系构成因素

课程构成要素要兼容,需要对校本课程的各个组成部分进行全面、系统的变革。一些要素已经适应了现代信息技术的整合,图2要素则基本保持不变。应重点对不变的因素进行调整,以期实现共振。“教育生态环境由技术维度、教育维度、社会文化维度构成,三者耦合作用于学习者的心理认知,并诱发特定的教育行为。”[9]

《大学英语教学指南》将课程体系目标确定为“培养学生全面运用英语的能力,特别是听说能力,使他们在未来的学习和职业以及社会交往中能够有效沟通,同时提高他们的自学能力,提高他们的整体文化意识,以适应中国社会发展和国际交流的需要”[10]。对学生学习的评价应该包括学生的语言运用能力、自主学习能力和文化意识。为了客观地衡量学生的语言运用能力、自主学习能力和文化意识,需借助学生线上自主学习数据、学生自我评价与反思性写作、课堂演示、项目和作业或者电子档案袋等形成性评价手段,以更有效地评估学生的建构性学习。通过这些调整,评价体系可以与教学目标和新的教学模式相兼容。即使当教学目标、教学内容、教学模式、教学评价和其他课程组成部分相互兼容时,也不能保证校本课程将成为连贯的课程,因为可用的资源,时间,教师和学生的信念、态度、技能、知识等都会对课程的开发和实施产生影响。一个连贯的课程体系应该考虑其制约因素。