文化遗产的媒介呈现与公众的信息素养

刘鸣筝,张鹏霞,周泽仪

(1.吉林大学 新闻与传播学院,吉林 长春 130012;2.吉林大学 文学院,吉林 长春 130012;3.东北师范大学 传媒科学学院,吉林 长春 130117)

近年来,从央视联合江西广播电视台对南昌西汉海昏侯刘贺墓的主椁室进行开棺直播,到河南考古在微博上对于城阳城遗址区端出一锅“牛肉汤”以及出土沉睡千年的“大宝剑”信息的发布,再到《寻龙诀》《鬼吹灯之精绝古城》等盗墓系列题材的影视作品的播出,还有集娱乐性和文化性于一体的鉴宝收藏类节目在各大卫视的相继热播,使得文化遗产、考古发掘等话题从无人问津走向引人热议,大众传媒在文化遗产和社会公众之间架起了互通的桥梁。

然而,大众传媒对文化遗产的呈现并非是基于客观实际的反映。本文将文化遗产的媒介呈现方式区分为记录式和折射式两大类,通过分析二者在呈现内容上的差异来探讨这种差异对于文化遗产学科、社会公众的影响,以及对增加信息沟通,提高公众的信息素养和其对文化遗产的认知能力的作用。

一、文献回顾

关于文化遗产的媒介呈现这一问题,从学科门类来划分的话,现有的研究主要有两大部分:其一,从文化遗产学、考古学、历史学的学术背景出发,聚焦于公众考古学的研究。公众考古学就是研究考古学和公众之间的关系,除政府、博物馆、学校外,大众传媒也是连接考古学和公众的重要桥梁,因此公众考古学研究的一个分支即考古的媒介传播。如高蒙河的《公众考古传媒举要》[1]简要分析了考古学在各类媒介的传播情况,赵路平、吕颜婉倩、黄琰秋的《基于报纸和网络文本的非物质文化遗产传播研究》用内容分析法“研究非物质文化遗产信息传播的主体、渠道、内容、方式等,阐述当前我国非物质文化遗产传播的现状与问题。”[2]其二,在新闻传播学的范畴内,针对特定类型的大众传媒的文化遗产呈现进行分析,包括对传播特点、传播意义及传播过程中出现的问题等方面的考察,如张殿元的《阐释性呈现:电视新闻报道对考古大众化的价值解析》认为“考古电视新闻报道应该注意如下问题:超越电视考古报道的技术逻辑,解释比描述更重要;避免零散报道造成的历史隔断,利用考古新闻宣扬中华民族文化;强化电视考古报道节目的文本意识,新闻生产要对历史负责。”[3]

从传播载体来看,关于文化遗产的媒介呈现这一选题,各种类型的媒介研究均有涉及,电视媒介的研究居多。第一,关于图书的呈现研究除了书评之外,大多数研究包含在公众考古的研究中,专门的文化遗产的图书呈现研究较少,如杜非的《构建一座考古与大众之间的桥梁——对考古类图书的策划实践与思考》[4]一文基于“考古学应该走向大众”的观点从出版者的角度提出了策划考古类图书的思考;第二,报纸方面的研究侧重探讨关于文化遗产和考古的报道在策划方面出现的报道重点不当、价值引导出现偏差等种种问题,如丁肇文的《对文物考古报道的反思》[5]针对文物考古报道实战中的隐患提出了对考古报道的定位、侧重点等方面的反思;第三,在广播媒体方面,研究主要挖掘广播在考古报道和直播方面的优势并从中寻找新的突破点以及特定频道在文化传承方面的作用,如万芳的《从海昏侯墓发掘看广播考古直播的探索》[6]从海昏侯墓系列考古直播实践切入分析广播考古直播中的新闻点与进程感,最后指出广播考古直播的不足;第四,电视媒体对于考古和文化遗产的呈现形式多样,因此相关研究的辐射面很广,研究角度涉及各种形式在考古呈现方面的传播特点、传播策略、传播过程中出现的问题及相应对策、所蕴含的文化价值等,研究对象既有文化遗产类电视剧、纪录片、电视节目,也有具体的个案,如牛鸿英的《“宝”的神话生成与价值僭越——鉴宝收藏类节目的文化解读》认为“鉴宝收藏类节目只有坚定正确的媒介立场,以公共服务性的理念和专业性的价值立场才能逐步实现电视文化生态的优化,才能真正发挥其社会文化的积极建构作用”[7];第五,在电影方面的研究主要是个案分析,考察考古、盗墓、探秘等类型片的叙事策略、影像剪辑、视觉效果、文化表达等,如刘奎的《电影〈鬼吹灯之寻龙诀〉与历史的奇景化》[8],将电影《鬼吹灯之寻龙诀》携带的历史元素与当下影片市场的商业逻辑结合起来进行研究;第六,互联网方面的研究倾向于探索新媒体在文化遗产传播中的应用和发展,如《新媒体与公众考古传播》一文就分析了新媒体在考古传播中的丰富应用[9]。当然也有宏观层面的研究,张士坤、王志华的《略论大众传媒与考古共享的互动关系》论述了大众传媒和考古学之间关系[10]。

综合以上文献研究现状,考古学、历史学对于该选题的研究数量较少,大多依托于公众考古学的研究中,姚伟钧、张国超的《中国公众考古基本模式论略》[11]中涉及的科普考古图书和直播考古这两种公众考古的模式与文化遗产的媒介呈现是相关的;新闻传播学背景的研究较多,但停留在现象分析、个案研究或者仅针对大众传媒的一种或两种媒介展开研究,专门针对大众传媒对文化遗产的呈现研究很少,但也有零星的研究指出了大众传媒在呈现考古和文化遗产时会发挥议程设置的功能,如李欣的《专业考古直播的议程设置》[12]。本文对文化遗产的媒介呈现研究将涉及大众传媒的各个类型,并且根据大众传媒的介入程度将其呈现分为记录式和折射式两大类,再对其进行比较分析。

二、文化遗产的媒介呈现方式

从现有的作品、节目来看,大众传媒对于考古和古代文化遗产的呈现主要有新闻报道、直播、鉴宝收藏类节目、影视作品、纪录片等类型。具体来说,按照大众传媒的不同载体来梳理的话,主要有图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、互联网这七大类。

第一,以图书为载体的文化遗产呈现主要有两大类:包括由专业人士编写的科普纪实类读物和虚构的考古类文学作品。如苏秉琦先生的《中国文明起源新探》是纪实性著作,而天下霸唱的《谜踪之国》则是虚构的考古类小说。

第二,以报纸为载体的呈现主要是以消息、深度报道为主的新闻报道,其内容涉及文物、古遗址、遗迹的发现,考古发掘活动的进展,重大考古项目的审批、实施及成果展示,文物的清理、修复、保护等工作,文物、遗址或古墓遭破坏,针对考古成果引发的争议。此外还有专门的考古类报纸,如影响力较大的《中国文物报》。

第三,以杂志为载体的呈现内容包括考古重大发现,对考古人的介绍或专访,考古科技的新发展,古玩的收藏、鉴赏和投资等。关于文化遗产的大众化杂志较少,具有代表性的是以小学高年级以上文化水平的读者为主要对象的大众文化期刊《大众考古》,此外还有《收藏》《文物天地》《文物鉴定与鉴赏》等杂志。

第四,以广播为载体的呈现主要有短消息报道、直播以及广播小说节目,其中广播小说节目会涉及文化遗产和考古题材,这类节目往往安排在夜间时段放送,如北京文艺广播的《午夜拍案惊奇》栏目曾经就播送过《藏地密码》《谜踪之国》《盗墓笔记》等小说。天津小说广播也曾播送过《文物背后的抗战故事》《考骨——绝境寻踪》《古董局中局》等考古和文化遗产类的小说。虽然小说广播节目属于通俗文学栏目,但是依托广播这一大众传媒形式展现出来,所以也在本文的研究范围。

第五,以电视为载体的呈现包括新闻报道(消息、深度报道)、直播、专业考古栏目、鉴宝收藏类综艺节目、纪录片、电视剧、电影、古城遗址类景点广告宣传片,如在中央电视台中文国际频道播出的揭秘国宝级文物重器的《国宝档案》电视栏目,围绕具体文物来阐释其艺术内涵,讲述其涉及的历史事件、人物和传承故事。

第六,以电影为载体的呈现就是以考古、盗墓、探秘等为题材的电影作品,如《十二生肖》《夜盗珍妃墓》《刺陵》《古今大战秦俑情》《神话》《九层妖塔》等。

第七,以互联网为载体的呈现包括以上所有媒介类型的文化遗产在互联网上的再现和仅在互联网传播的网剧、网络电影和网络小说等形式,如在爱奇艺首映的电影《海昏侯传奇之猎天》。此外,由于移动互联网的兴起,考古和文化遗产的互联网呈现形式和依托平台也在不断推陈出新,不少官方考古机构及考古研究所已经开通了自己的微信公众号、官方微博甚至还推出了考古类App,如中国社会科学院考古研究所创办的“社科院考古所中国考古网”公众号、国家文物局的官方微博“中国文博”、故宫博物院的“每日故宫”App、山西省考古研究所的“考古汇”App等。

总体来看,文化遗产的媒介呈现中,依托电视这一载体的节目类型最为广泛和丰富,这也可以解释文献回顾中为什么电视媒介的研究成果居多。报纸在深度报道方面依然有着不可比拟的优势。在杂志纷纷停刊、休刊的大潮下,原本数量就很少的大众化文物和考古杂志也很难有新的发展。而互联网在传播考古和文化遗产方面是蕴含最多可能性的媒介形式。

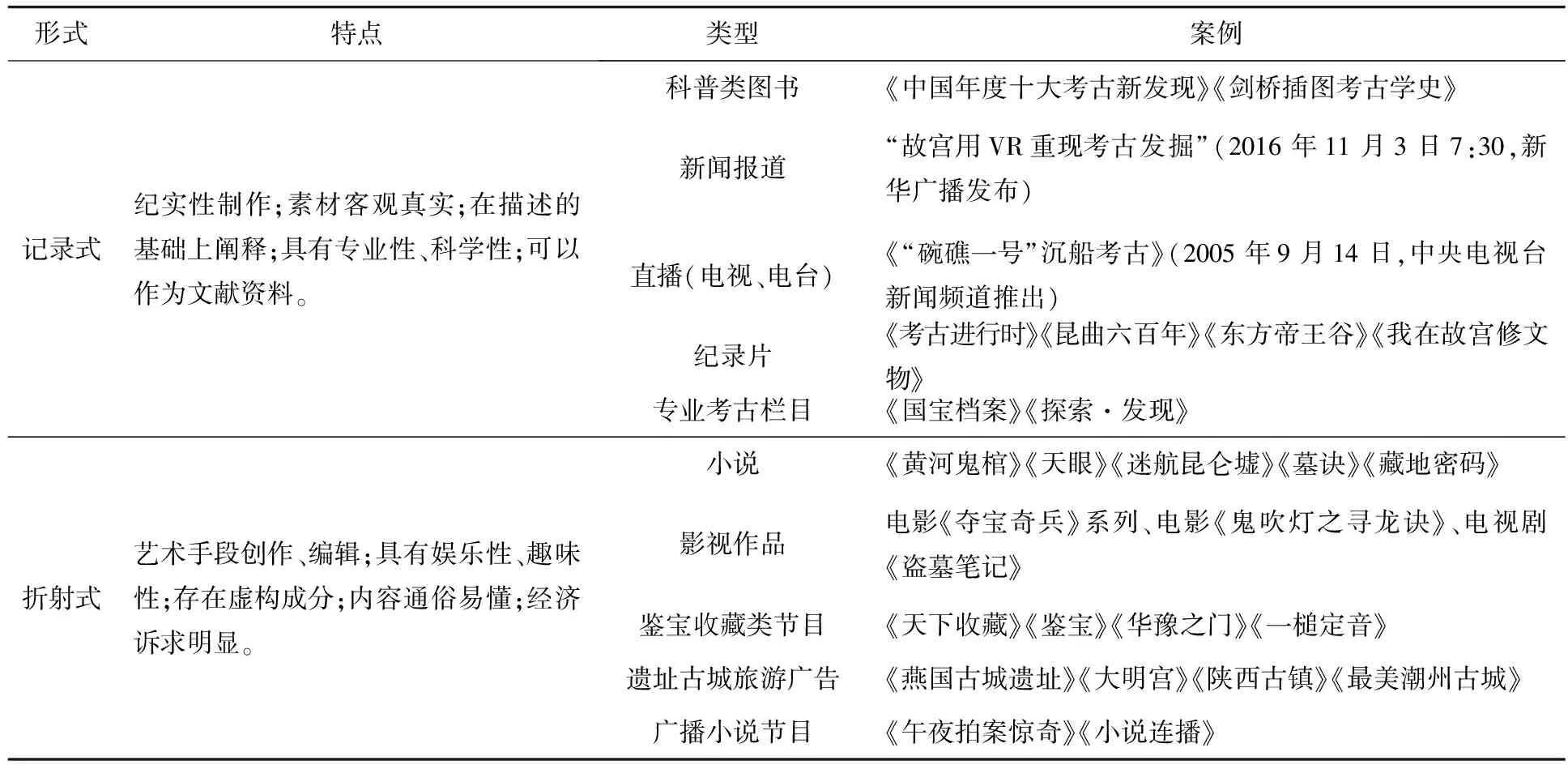

本文根据媒介的介入程度,将大众传媒对文化遗产的各种呈现类型分为两大类:记录式和折射式。记录式是指大众传媒按照尽可能接近客观实际的原则、采取纪实的手法不加渲染地对文化遗产进行传播的类型,如关于重大考古项目的新闻报道、对考古发掘进行的电视直播等;折射式是指大众传媒在一定的事实基础上对文化遗产进行适当的艺术化处理后呈现出来的以娱乐性为主并兼具知识性的传播类型,如《鬼吹灯》系列的盗墓题材电影、在北京卫视播出的《天下收藏》节目等。表1即记录式和折射式的基本阐释和对比:

表1 记录式与折射式的类型特征

需要说明的是,大众传媒对任何信息的呈现都不可能是镜像式的反映,即使是新闻这种公共性和公益性最强的信息也是根据一定的新闻价值选择和新闻立场判断加工而成的,所以无论是记录式还是折射式都会在特定的“媒介框架”中对文化遗产进行呈现,记录式和折射式呈现的区别在于大众传媒对原始信息介入程度的高低。

三、文化遗产的媒介呈现内容

由于制作原则和呈现诉求的不同,记录式和折射式这两种方式在所呈现出来的内容上也有很明显的差异,主要表现在三方面:考古发掘过程的呈现、考古专业人员的形象建构、“地下空间”和文化遗产的呈现。

(一)考古发掘过程的媒介呈现

1.记录式呈现的考古发掘过程复杂严谨

在记录式的呈现方式中,考古是一个艰辛、复杂而且严谨的漫长过程,体现为:第一,考古队伍成分单一,但规模庞大,主要由考古研究所的专业人员以及发掘所需要的工人组成;第二,使用工具专业复杂,包括发掘工具(如:洛阳铲、手铲、小刀、刷子、手套等)、测量工具(如卷尺、铅锤、水平仪等)、记录工具(钢尺、铅笔、绘图板、相机、比例杆等)等,甚至在大型的考古发掘时还会涉及大型起重机、X光透视仪器等专业设备;第三,发掘程序复杂繁琐,包括保湿处理、文物编号、尺寸登记、绘图拍照、逐层逐件提取、X光透视、CT检查、加固处理等。

例如,2015年12月18日,中央电视台科教频道的《探索·发现》栏目制作了主题为“海昏侯大墓考古发掘现场”的直播节目,为观众还原了大型专业考古发掘的现场。考古发掘现场人员主要为江西省文物考古研究所组建的考古队,其中包括领队、研究员、发掘工人等。频繁出现在节目中的发掘工具有塑料板、钢尺、竹签、泥土分离剂、厚海绵、木板、标尺等。从定位、扫描、编号到提取方法的敲定、实施再到提取结束时放置标尺、拍照存档、清理保护,发掘工作按照事先的研究计划紧张而有序地进行着,整个过程充满了对体力、耐力的考验。

2.折射式呈现的考古发掘轻松,过程充满悬疑刺激

在折射式的媒介呈现中,考古队伍的成分复杂,包括专业的考古研究人员、赞助考古项目的投资方、隐藏身份的盗墓者、相关利益集团,甚至还有邪教组织的参与,但人员精简,往往仅十人左右;使用工具有地图、手铲、罗盘、手电筒、手枪以及帐篷等,隐藏身份的盗墓者会额外携带摸金符、黑驴蹄子、蜡烛、藏宝图、笔记等;发掘过程轻松,只手就能开棺,并辅助简单的手写记录和绘图拍照。但考古发掘难点在于和虚拟的异化生物的斗争以及重重机关的破解。

以2016年12月在腾讯视频热播的网剧《鬼吹灯之精绝古城》为例。剧中考古队人员构成为考古研究所的教授、学生,考古活动投资者,盗墓者,沙漠向导。他们携带的工具只有指南针、手铲、机关枪、铝合金伸缩梯等。考古过程的描述倾向于对墓室构造的探索,以及与一系列层出不穷的“异化生物”(如红犼、火瓢虫、尸香魔芋等)的激烈斗争,对于文物的挖掘只需要一把手铲,后续也没有相应的文物处理和保护操作。

(二)考古专业人物形象构建

1.记录式的媒介呈现中,考古人物形象专业、严谨

考古学专业人员不仅理论知识扎实,而且专业技能过硬,同时在考古发掘中能够主持大局、科学引导,为考古活动的顺利完成争分夺秒。因此在记录式中考古专业人员的形象是名副其实的专业考古人。

如在2016年第3期的《大众考古》杂志中,考古人语栏目刊登了陕西省考古研究院研究员许卫红的文章——《不以事小而不为 秦都咸阳城考古琐记》,全文讲述了考古队经过对偶然发现的石磬残块和陶盆残片的反复观察、细致研究发现了其重大价值的故事,作者因此感慨:“偶遇这件石磬残块、这块陶盆残片,辨识出它们的前世今生,体验从‘菜’到‘肴’的收获,正所谓‘不以事小而不为’”[13]。透过这篇文章,不难看出考古人对待工作一丝不苟、细致认真、尽善尽美的形象。

2.折射式的媒介呈现中,考古人物组成复杂、浪漫

在折射式的呈现中,考古学专业人员似乎显得不那么专业,包括知识分子、收藏家和鉴宝人等。影视作品中的他们学术水平高但实践能力弱,思维死板不知变通,身体素质无法适应长期高强度的野外工作,体能差到拖后腿。网剧《鬼吹灯之精绝古城》中的考古研究所的陈教授的形象就是一个疯狂痴迷考古学但求生本领和体能素质都很差从而影响到考古进程的呆板研究者。又如在鉴宝收藏类节目《天下收藏》中,辨宝环节的权威就是考古机构的专家,因此考古专业人员在这类节目中的形象就是鉴宝人。

(三)“地下空间”和文化遗产的再现

1.记录式媒介呈现的墓室结构清晰,文物古旧残缺

在关于考古的新闻报道或者纪录片中,古人的墓室有着清晰的功能结构,根据室内器物的摆放位置可判断具体的分区,通常由主椁室、墓道、库房和回廊构成,只是因为地位和阶层的不同在造型和规制上可能会有所差异,如墓葬有“甲”字形、“中”字形和“亚”字形之分。出土文物诸如金器、宝剑、玉器、容器、酒具、编钟等会有不同程度的损伤和压迫,其表面的色彩和图案会有剥离的痕迹。此外,出土文物的数量和价值大小视墓主人的身份而定,只有少数地位显赫的古人的墓中才会出现数量惊人、价值连城的文物。

如纪录片《中国考古探秘》第18集《洛庄之谜》为观众展现了洛庄汉墓的内在结构。除了主墓室之外,这座古墓周围还有大大小小的祭祀坑和陪葬坑,出土文物有:彩绘陶器、砚台、封泥印、兽骨、车马器、龙头马身、鎏金当卢、小型甬、秤砣、粮食以及乐器坑中的编钟、编磐、铜钲、铜铎、铜铃等,这些文物表面都沾满泥土,很多外形都已残缺不全。

2.折射式媒介呈现的“地下空间”复杂危险,财物诱人

折射式媒介呈现的影视作品中的“地下空间”就多了几分神秘,很多墓室结构复杂、规模巨大,富丽堂皇宛如宫殿,所到之处皆有难以破解的机关,而且不时会有无法解释的超自然现象的出现和“异化生物”的围追堵截,整个考古过程的重点在于与未知时空的斗争,充满了悬疑、刺激和探险的意味。古墓中文物的呈现也存在夸张的成分,金币、珠宝完好无损,熠熠生辉,丝毫没有在地下沉睡千百年的古旧的痕迹。古城、遗址等旅游广告出于宣传目的而制作,因此其对古代文化遗产的呈现在构图、色彩、角度方面都有着明显的艺术化处理。

综上所述,记录式和折射式所呈现的内容在考古发掘过程的呈现、考古专业人员的形象建构、“地下空间”及文化遗产的呈现这三个方面存在差异,这些差异源于两种呈现形式在制作原则和播放机制上的不同,同时也是科学与艺术之间矛盾的体现。如果说记录式的呈现相对客观真实的话,那么不可否认折射式的呈现在一定程度上是对文化遗产的歪曲反映和传播,大众传媒因此在文化遗产和公众之间创造了一个区别于客观环境的拟态环境。

四、文化遗产拟态环境与公众的信息素养

考古学是一门通过研究古代人类活动遗留下来的出土实物,从而探索人类发展的历史文化规律的学科。考古学研究要将不断发现的历史碎片整合才能逐渐拼凑出整个人类发展的图景,需要长年累月的积淀和探索来尽可能避免做出片面的论断,考古专业人员鲜少有与公众的直接和深入交流。因此大众传媒对文化遗产和考古的呈现成为了公众获取该类信息的重要渠道,但是大众传媒的折射式呈现显然是对真实环境的修改甚至扭曲,这也就导致了文化遗产拟态环境的形成。

从媒介的角度来看,文化遗产拟态环境出现的原因在于大众传媒在同时发挥社会遗产传承功能和娱乐功能时发生了冲突,大众传媒希望以公众喜闻乐见的形式来传播考古和文化遗产信息从而达到传承社会遗产的效果,但却在追求通俗娱乐的同时削弱甚至改变了考古和文化遗产的科学性和文化性。以下将对大众传媒为公众呈现出来的文化遗产拟态环境的特点及其产生的影响进行分析。

(一)文化遗产拟态环境的特点

我国考古学家夏鼐在其所著的《敦煌考古漫记》中写道:“普通一般人的观念,虽然决不会以为植物学家必定是杏眼桃腮,或动物学家是燕颔虎颈,但一提到考古学家,便以为外貌一定带几分古气:戴着玳瑁边眼镜,额上满布着皱纹,嘴上长着灰白胡子,用他们干瘪的手指抚摸绿锈斑斓的商彝周鼎。因之,一提到考古学家便联想到遗老。显然的,这种观念是错误的。”[14]大众对考古学家的这种刻板印象的形成在某种程度上源于大众传媒的塑造。根据记录式和折射式呈现内容的对比,可以看出文化遗产拟态环境相对于真实的环境表现出以下三个特点:

1.模式化呈现。在大众传媒对文化遗产的塑造的拟态环境中,模式化描述主要体现为:第一,对考古的简单定义,折射式呈现中的考古就是挖古墓寻宝,充满刺激和诱惑,有研究对考古类图书调查发现“在图书内容策划上应用的高频词汇往往是探索、探奇、探宝、神奇、神秘、未解之链、迷案、密码、宝藏、国宝等,以‘探’‘迷’‘密’‘宝’为中心,极力在迎合大众的探宝和解谜的好奇心理”[15];第二,对人物形象的固化塑造,考古人总是痴迷于学术并擅长纸上谈兵,盗墓者总是神通广大无所不能,古玩收藏家总是投机倒把攻于算计,在折射式呈现中所有人物形象的特点都很鲜明;第三,对于文物价值的片面化处理,每每提及文物就一定首先联想到其经济价值,文物真假和价格高低就是文物存在的全部意义。事实上模式化塑造不仅存在于考古行业,社会上其他行业在经过大众传媒的呈现后都有被模式化的倾向。

2.奇异化渲染。在记录式呈现中,从扫描定位到发掘提取再到记录修复,整个考古过程都充满了繁琐、艰辛甚至乏味。然而在折射式的呈现中,大众传媒建构了一个奇异化的地下空间:历史元素被杂糅、置换甚至压缩,古墓中沉睡千万年的尸骨、器物都相继复活,还会出现拥有邪恶力量的“异化生物”,进入这里的考古队通过对卦象、风水的解析开始了与恶势力的斗争,考古和盗墓的诉求也随之弱化,人物内心的自我救赎成为考古的最终意义。整个考古过程被渲染上神秘、悬疑和魔幻的色彩。

3.娱乐化解读。“考古学的终极目标——如果这有任何意义或正当理由的话——必定是将它的发现不仅传递给学生与同事,而首要的是传递给公众,那些最终为考古学工作签字付支票、为考古学家发薪水的人。”[16]这是考古学家保罗·巴恩在《考古学的过去与未来》中对考古学与公众的关系的阐释。毋庸置疑,考古学的终极目标就是将过去呈现给公众,但是考古学本身比较晦涩难懂,因此大众传媒向公众呈现考古和古代文化遗产时就会倾向于运用通俗有趣的方式来阐释和解读,这在折射式和记录式中均有体现。如2013年6月28日,吉林大学考古专业赵宾福教授带领弟子参加湖南卫视《天天向上》节目,在节目现场为观众模拟考古发掘的一系列环节,这种以综艺节目为依托的考古普及有着很明显的娱乐化特点。

(二)文化遗产拟态环境的影响

正因为考古学的冷门和考古研究的相对封闭,公众对于考古的认知几乎完全依赖于大众传媒的呈现,也就是依赖于大众传媒对此呈现出来的拟态环境,这种引导和依赖会产生一系列影响,如公众对于考古学科的误会、对考古人员的刻板印象等。公众对考古学和文化遗产的误读,也反映了公众信息素养偏低的现实情况。

大众传媒呈现的拟态环境对考古行业的影响有:第一,对考古学科的污名化,包括对于考古活动的误解和对考古人形象的负面刻画。很多影视作品将考古和盗墓的界限模糊化,将考古和寻宝联系在一起,这是对考古学科的误解。考古专业人员在影视剧中的形象是学术水平高但实践能力差的知识分子,这与电视直播中理论扎实、动手能力强、科学决策的形象相差甚远。第二,推动公共考古学的发展,考古学科之所以受到社会大众的误解,除了与考古学科本身的小众化、公众的信息素养不高有关,还有一个重要的原因在于长期以来考古学与社会大众的交流较少,因此处于比较被动的地位。公共考古学就是关于考古和公众关系的科学,考古学科被污名化的现象势必会推动公共考古学的发展,考古学只有主动利用媒介与公众进行有效的沟通才有助于推动考古真正走向大众化,这种沟通包括很多层次,宣传科普是最基础的,还有策划活动、监测舆情、危机备案等。

大众传媒所呈现出的信息环境也是公众对文化遗产认知偏差的重要原因。大众传媒呈现的考古拟态环境对公众有正反两方面的影响。一方面,丰富了公众的视听环境。从盗墓题材类型片的良好收视率和惊人票房就可以看出公众对这类作品的青睐,同时鉴宝收藏类节目在给观众带来娱乐的同时,还向公众普及了考古和古代文化遗产的相关知识,加深了公众对于考古的理解。另一方面,歪曲了公众关于考古的认知。在经过影视作品的艺术加工之后,公众会狭隘地认为考古就是盗墓寻宝,充满惊险、刺激、未知以及经济诱惑,事实上从记录式的大众传媒呈现中可以了解到,发掘古墓只是田野考古的活动之一,发掘之后还会有修复、维护、研究等实验室考古,而且考古并不会进行主动的发掘,抢救性发掘是文物保护的最后选择。

对于整个社会而言,大众传媒呈现的考古拟态环境的影响有:第一,社会价值观的错误引导。在影视作品中,盗墓者不仅通晓分金定穴之术而且身怀绝技、心思缜密、正义感爆棚,古墓中的财物数不胜数,这些描述对社会价值观的引导无疑是不利的,社会上可能会形成对盗墓者的崇拜和对盗墓活动向往的风气,很多具有重大历史文化价值的墓葬遭到盗墓者的破坏就是鲜活的案例。2015年江西省文物考古研究所在对南昌西汉海昏侯刘贺墓的勘探时就发现位于旁边的夫人墓已遭盗窃。第二,有利于文物保护工作的不断改进,推动文物保护立法、执法的进步。盗墓行为的猖狂导致文物的破坏和流失,对考古学研究和文化遗产保护无疑是巨大的损失,但是某种程度上也能推动文物保护工作和相关立法、执法的进步。第三,有利于文化遗产作为艺术品的价值回归,推动艺术品和古玩收藏市场的繁荣。2003年央视经济频道的《鉴宝》节目播出后,各大卫视相继效仿,鉴宝收藏类节目层出不穷,这种类型的节目虽以娱乐性为主,但仍然对观众的收藏理念、投资理念甚至奢侈品消费观念产生一定影响,客观上推动了艺术品和古玩收藏市场的繁荣。第四,促进旅游业的发展。遗址或古迹等景点在文学作品、影视作品或广告宣传片中的曝光会吸引游客慕名而来参观,有利于该地区旅游业的发展。

通过比较记录式和折射式这两种文化遗产的大众传媒媒介呈现方式之间的差异,可以看出在折射式的呈现中有很多或夸张或歪曲的与实际不相符之处,因此在考古和公众之间形成了具有模式化呈现、奇异化渲染和娱乐化解读等特点的拟态环境,对考古行业、整个社会和公众造成了一定的影响。但是我们不能因此阻止影视作品的艺术性和电视栏目的创造性发展,艺术和科学并非水火不容,关键在于如何处理二者的关系。医学、教育、经济等行业也会经过大众传媒的过滤进入公众的视野,但由于公众在现实生活中与这些行业有一定的接触和了解,所以即使大众传媒的呈现存在偏差也并不会对公众造成太大的影响。考古本身的非日常性导致公众在考古认知上的偏差,因此对大众传媒所呈现的拟态环境倾向于信任。

总之,公共考古学应该尽快走下“学”的神坛,充分利用大众传媒加强考古和公众的有效沟通,真正实践公众考古学“交流”和“阐释”的基本理念[17],完善公众的考古认知体系。我们也可以学习外国的一些做法,比如开展适当的学校教育以提高公众的信息素养[18];大众传媒也应该在尊重科学的基础上对文化遗产和考古进行合理的解释和建构。