贫困线视角下农村居民收入对膳食健康的影响研究

——基于CHNS 数据的微观实证

李雷,白军飞 ,张彩萍

(1. 中国农业大学国家农业农村发展研究院,北京 100083;2. 中国农业大学北京食品安全政策与战略研究基地,北京 100083;3. 中央财经大学经济学院,北京 100081)

摘 要:我国农村居民已基本解决温饱问题,但其膳食健康状况仍缺乏应有的关注,因此分析收入增长对农村居民膳食健康的影响有着重要的现实意义。基于家庭生产理论,利用中国营养与健康调查(CHNS)数据和健康膳食指数(HEI),运用最小二乘虚拟变量回归、门槛回归模型和工具变量回归方法,评估我国农村居民的膳食健康状况,分析收入对农村居民膳食健康的影响,对比分析贫困居民与非贫困居民之间的影响差异,从膳食健康视角评估当前贫困线标准的合理性。结果表明:农村贫困居民与非贫困居民的膳食健康状况存在显著差异,非贫困居民的膳食健康状况明显优于贫困居民;收入对农村居民的膳食健康具有显著的促进作用,贫困居民膳食健康的收入效应明显高于非贫困居民;收入与农村居民的膳食健康存在内生性,不考虑内生性会低估农村居民膳食健康的收入效应;从膳食健康的角度来看,我国的贫困线标准应提升至3159 元,高于当前的贫困线标准(2011年为2300 元)。因此,对于农村居民,收入的持续增长仍是改善农村贫困人口膳食健康的重要途径。如果计划对贫困人口的营养状况进行政策干预,现有的贫困线有必要进行上调。

关键词:收入水平;贫困线;膳食健康;HEI 指数;门槛回归;工具变量回归

中图分类号:F062.6 文献标识码:A 文章编号:1000-0275(2020)01-0093-11

居民的健康状况是衡量人类发展水平的一个重要指标,也是国民经济可持续发展的重要保障。居民的膳食健康状况是分析健康与劳动生产率关系的一个重要健康维度[1]。张车伟[2]和程名望等[3]研究表明,对于我国农村居民而言,特别是贫困居民,营养状况的改善不仅有助于农村居民脱贫,同时有助于农业劳动生产率的提升。“共建共享、全民健康”是建设健康中国的战略主题,《健康中国2030 规划纲要》指出,城乡居民的膳食健康状况的改善对于提升国民健康有重要作用,也是建设健康中国的基本要求。庞大农村居民膳食健康水平的提升是实现“全民健康”的重要着力点,研究收入增长对农村居民特别是贫困居民的膳食健康的影响有着重要的现实意义。

收入状况是影响农村居民健康状况的重要因素,也是农村居民营养摄入和膳食质量的重要决定因素。陈在余和王洪亮[4]、王怀明等[5]研究表明,收入增长对农村居民的健康水平有显著的促进作用;李云森[6]、孙颖和林万龙[7]研究表明,收入水平是农村成人居民食物消费与营养摄入的重要影响因素;陈在余[8]和田旭等[9]研究则表明,家庭收入增长对农村儿童营养状况有显著的促进作用。Huang 等[10]基于膳食质量指数(the Diet Quality Index, DQI)的研究表明,收入是影响我国居民膳食质量的重要因素之一。个人的健康状况和营养摄入情况反过来可能影响个人的收入状况。程名望等[3]和邓力源等[11]的研究表明,个人的健康状况或营养状况的改善有助于其收入水平的提升。上述分析表明,收入与农村居民的膳食健康之间可能存在互为因果的内生性,采用简单的OLS 估计收入对居民的膳食健康的影响容易存在偏误。现有收入与农村居民健康的关系研究,多以主观的自评健康为主,缺乏客观的健康衡量指标。而关于农村居民营养状况的分析,则主要集中分析能量等宏观营养素的摄入状况,对农村居民膳食健康状况的综合性评估指标还比较缺乏。

改革开放以来,随着工业化和城镇化的推进,我国国民经济飞速发展,农村居民人均可支配收入有了大幅度的提升。随着收入的持续上升,我国农村地区减贫成效显著[12]。在这一过程中,广大农村居民已初步解决了温饱问题,但“吃得饱”并代表其膳食健康水平的提升。农民贫困居民受制收入的约束,仅能满足量的摄入,很难关注质的提升。现有的贫困线标准在保障居民基本温饱问题的同时,能否保证农村居民膳食健康的需求则有待进一步评估。

与Huang 等[10]基于DQI 指数研究全国居民膳食健康不同的是,本文采用健康膳食指数(Heathly Eating Index,HEI)聚焦分析收入对农村贫困居民与非贫困居民的膳食健康的影响。相比于其他饮食评价指数,HEI 指数至少有两个方面优势:一是HEI 指数是连续的而非离散的变量,进行变量解释和进行统计分析相对更方便[13];二是自HEI 指数的2005 版起,HEI 基于能量密度进行分值计算,可以为不同人群的膳食健康评估提供更合理的标准[14]。因此,本文基于家庭生产理论,利用中国健康与营养调查数据和HEI 指数,评估收入增长对农村贫困居民和非贫困居民的膳食健康水平的影响差异。考虑到收入与农村居民膳食健康存在内生性,采用工具变量回归分析收入对农村居民膳食健康的影响,并采用门槛回归模型从膳食健康视角评估当前贫困线的合理性。这为农村居民的膳食健康研究提供了参考思路,也为决策者从膳食健康视角对贫困农户进行营养干预提供了参考依据。

1 测度膳食健康的理论分析

根据Deaton 和Muellbauer[15]的家庭生产理论,假定一个消费者选择市场化商品去生产非市场化商品达到效用最大化,其最大化效用来自于非市场化商品而不是市场化的商品。消费者对市场化食物进行合理组合达到个人膳食健康效用最大化就是一个例子[16]。以动物蛋白摄入需求为例,消费者获取动物蛋白既可以从相对低廉的鸡蛋中获取,也可以从相对昂贵的奶类中获取,理性的消费总能在预算约束下通过不同的食物消费选择集达到个人膳食健康效用的最大化。当居民的收入不断上升时,消费者倾向于从高品质的食品(如奶类的消费)中获得营养[17]。当个人预算约束不足以维持最基本的食物需求时,个人膳食健康水平也就无法得到保障,这解释了贫困居民的膳食健康相对较差的原因[18]。当农村居民收入水平较低时,其收入状况仅能满足其单一的能量需求,尚无法兼顾个人的膳食健康需求。随着收入水平的上升,农村居民的收入足够覆盖多样化的食物需求,这时农村居民才有可能通过多样化食物需求组合获得膳食健康效用的最大化。

目前国际上衡量个人膳食健康水平的指标很多,包括HEI 指数、DQI 指数、地中海膳食质量指数(the Mediterranean Diet Quality Index,MDQI)等多种指数[19],在这些膳食健康评价指标中,HEI 指数的应用最为广泛[20]。本文分析重点是收入对农村居民膳食健康的影响情况,并考察不同贫困状况居民之间的差异,因此构建一个合理指标去测度农村居民膳食健康就显得尤为必要。

HEI 指数由Kennedy 等[21]提出,用于评估美国居民膳食健康情况。2008年开始,HEI 指数基于美国膳食指南(DGAs)的推荐标准,提出基于能量密度(density-based)的HEI-2005 指数,这一做法相对传统的绝对数量计分方式显得更为科学[14]。此后,HEI 指数根据美国膳食指南版本的变化,每5年更新一次,最新版本为HEI-2015。HEI 指数不仅广泛应用于美国不同居民群体的膳食健康评估中,而且在世界其他国家得到了扩展和应用,如加拿大、澳大利亚、泰国和中国等国的学者基于HEI 指数的分析框架,结合本国的膳食指南,提出了适合本国居民的HEI 指数[20,22-24]。

HEI 在中国应用最早来自于Yuan 等[24]的研究,基于《中国居民膳食指南2016》构建适合中国人的HEI 指数。采用个人的食物消费数据计算居民的膳食健康水平得分,相较自评健康,显得更为客观。适合中国人的HEI 指数的合理性和有效性也得到充分验证[25]。但是HEI 在我国的应用研究中,尚处于基础的描述统计阶段,缺乏因果推断的实证分析,并且现有研究关于HEI 的影响因素分析中,也忽略收入这一重要变量对HEI指数的影响。Gao等[16]对美国居民的研究表明,收入是影响居民膳食健康状况(HEI)的重要因素。当居民的个人收入状况不足以维持基本的食物消费需求时,个人的膳食健康状况就会受到影响。综上所述,分析收入对农村居民的膳食健康的影响情况,并考察收入对农村贫困居民和非贫困居民膳食健康的影响差异就显得尤为必要,这将有助于了解我国农村居民的膳食健康状况并对贫困居民的营养干预计划提供证据支撑。

2 研究方法

2.1 数据来源

本文的研究数据来源于美国北卡罗纳尔大学和中国疾病预防控制中心联合开展的中国健康和营养调查(CHNS)收集的微观数据。CHNS 采用多阶段分层抽样的方法,样本涵盖了我国东、中、西部地区的城市和农村,调查始于1989年,至今已有8轮的数据,具有较好的代表性。CHNS 数据包含有关家庭和个人特征的详细记录,同时包括连续三天的个人饮食数据,以及家庭的食用油、盐等消费情况,可以用于分析我国城乡居民的膳食健康状况。

基于食物编码的连续性和一致性,本文采用2004年、2006年、2009年和2011年共四轮数据,分析收入水平对农村成年居民膳食健康的影响。考虑到未成年人和孕妇与其他成年居民的饮食消费差异,删除了怀孕期的女性样本和未成年样本。考虑到数据合理性,参考Tian 和Yu 的研究[26],本文删除了家庭年人均收入小于100 元的样本,在此基础上删除数据缺失的样本,最终共获得农村地区成人样本数10519 个。

2.2 膳食健康的测度

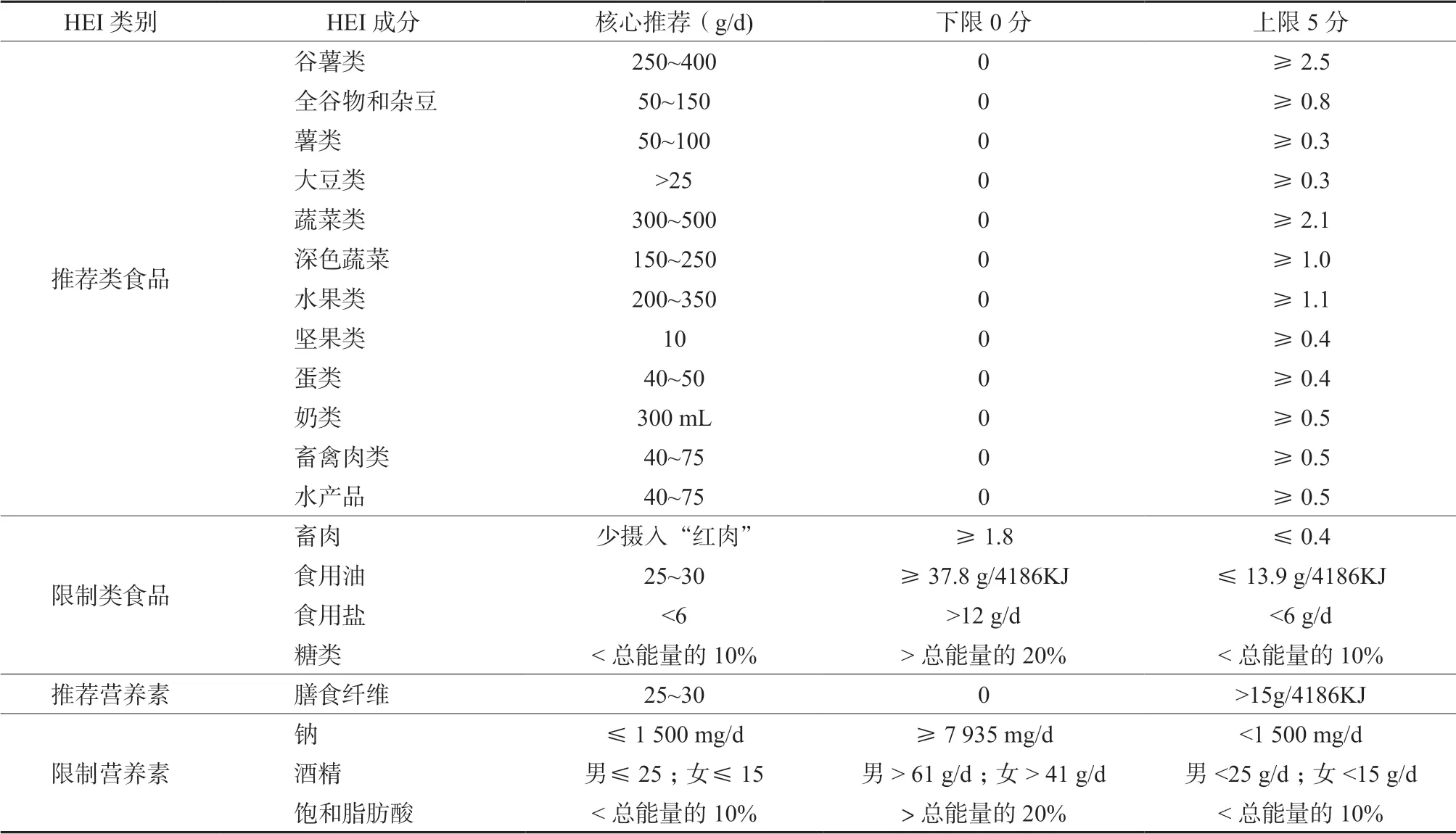

本文借鉴Yuan 等[24]的分析框架,构建用于分析农村成年居民的HEI 指数。为了更好地刻画我国农村居民膳食健康特征,相比Yuan 等[24]的研究框架,本文新引入膳食纤维和饱和脂肪酸两个指标,选择引入膳食纤维主要基于膳食纤维是人类“第七大营养素”,它有着重要的生理功能,是人体不可缺少的物质之一。在以白米精面为主食的现代饮食方式中,人们很难按照推荐标准吃到足够量的膳食纤维。选择引入饱和脂肪酸主要是基于过多摄入饱和脂肪酸是肥胖的一个重要诱因,且其他国家的HEI 指标大多包括饱和脂肪酸这一指标。将盐和钠营养素的摄入同时纳入分析框架,这主要因为我国居民不仅从食用盐中摄入钠,还从腊肉、榨菜、黄豆酱等食物获取钠营养素,单一选择盐和钠营养素的摄入不足以刻画居民的膳食健康状况。具体HEI指标见表1。表中食物类中除了油、盐和糖外,其他食物均为SP/4186KJ(标准份/1000kcal),具体的标准定义参见中国营养学会[27]编写的《中国膳食指南2016》第288 页的说明。本文的HEI 指数中食品类指标16 个,食品类推荐标准参考《中国膳食指南2016》,营养类指标4 个,营养素类推荐标准参考中国营养学会[28]《中国居民膳食营养素参考摄入量(DRIs2013)》。本研究共选择20 个指标,每个指标的最低得分为0,最高得分为5,0~5 分区间按比例进行折合,按个人的食物消费和营养摄入计算每个指标的具体分值,汇总形成个人的膳食健康得分。按照Woodruff 和Hanning[20]的划分标准,HEI 总分小于50 为“膳食健康水平较差”,50~80为“膳食健康状况待提升”,大于80 为“膳食健康水平较好”。

表1 适用成年农村居民的健康饮食指数(HEI)的主要指标Table 1 Healthy Eating Index (HEI) components for Chinese rural residents

2.3 变量的选取与说明

在本文的分析中,被解释变量为农村成年居民的膳食健康水平,解释变量包括收入和一系列控制变量(表2)。

2.3.1 膳食健康水平 CHNS 数据提供详细的个人和家庭食物消费数据。其中HEI 指标涉及油、盐、糖和酱油等调味品的消费量来自家庭的人均消费数,其他食物消费数据均为个人食物消费数据。个人的营养素摄入情况根据个人的食物消费情况按《中国食物成分表》进行转化得出。根据个人的食物消费情况和营养摄入情况计算出各个指标的分值,最终加总成个人的HEI 值,用以表征个人的膳食健康水平。2.3.2 收入水平 参考陈在余和王洪亮[4]的研究,选择家庭人均收入而不是个人工资代表收入水平。这主要是基于个人的食物消费和营养摄入是家庭收入预算中决策的一部分。这里的家庭收入指的是农村居民家庭过去一年的收入情况,包括家庭果菜园收入、农业收入、养殖业收入、渔业收入、手工业和商业收入、工资性收入、养老金和其他补贴收入。本文的收入以2004年的不变价格对家庭人均收入进行平减。在实际回归中,对平减后的收入进行对数化处理。

2.3.3 控制变量 控制变量包括村级层面变量、人口特征变量和其他控制变量。

1)村级层面变量。参考李磊等[29]的研究,本文引入村级物价水平和村庄购买物品的便利度,用以代表食物的购买价格和方便程度。

2)人口特征变量。本文的研究对象为农村成年居民,因此我们控制了一系列人口特征变量,包括年龄、性别、教育程度和婚姻状态。

3)其他控制变量。其他控制变量包括家庭规模、是否非农就业、是否参加医疗保险、个人的劳动强度、家中是否有可冲水厕所、家中的自来水情况,调研年份和样本所在省份。

2.4 模型选择

经典的需求理论表明,食物消费和营养摄入是在家庭或个人预算约束下的效用的最大化。Behrman 和Deolalikar[30]的分析框架表明,个人的膳食健康水平是由收入水平、食物价格、环境因素和一系列人口特征变量所决定。基于此,个人的膳食健康需求方程可以设定为:

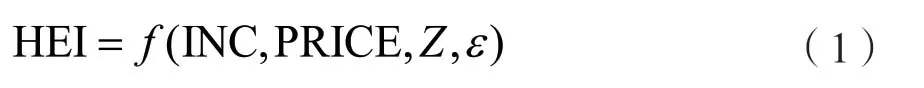

式中:HEI 为个人的膳食健康指标,INC 为收入水平,PRICE 为食物价格,Z表示一组控制变量,包括环境因素和人口特征变量等,ε为随机扰动项。

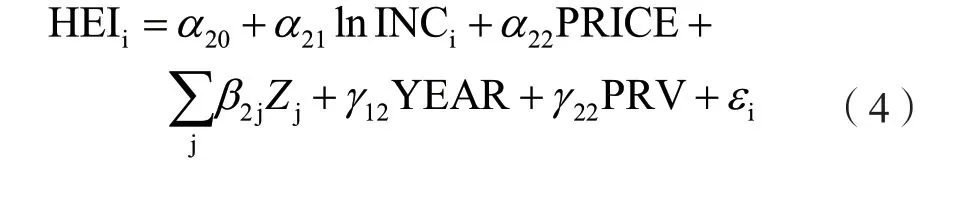

实证中,本文设定具体的回归模型为:

表2 变量的选取说明Table 2 Variable definitions

式中:i表示第i个观测值,j表示第j个变量,HEI为个人的HEI 指数分值,lnINC 为家庭人均收入水平的对数,PRICE 为价格水平,Z表示一组控制变量,YEAR 为数据年份变量,PRV 为省份变量,ε为随机扰动项。

为了更准确地分析农村居民膳食健康的收入效应,本文采用最小二乘虚拟变量回归和工具变量回归对比分析收入增长对农村居民膳食健康的影响。考虑现有贫困线标准可能影响研究结论的稳健性,采用门槛回归[31]对现有贫困线的合理性进行评估,以便于对农村的贫困人口进行精准设别。

采用门槛回归判断收入对于农村居民的膳食健康的影响是否存在门槛值,如存在门槛值,以门槛值作为新的贫困线标准,分析不同贫困状况下收入水平对膳食健康的影响是否存在明显差异,从而从膳食健康视角评估贫困线的合理性。当I≤γ时,设定门槛回归模型为:

当I>γ时,设定门槛回归模型为:

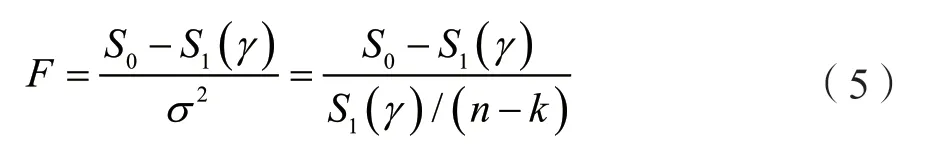

采用收入作为门槛变量,进行门槛回归,确定是否存在单一门槛值,当最优的门槛值确定以后,需要做两个假设检验:一是是否存在门槛效应;二是最优门槛值是否等于真实值。前一个假设检验以门槛值划分的两组样本模型估计参数是否有显著差别。原假设H0:α11=α21;备择假设H1:α11≠α21。构造F统计量验证是否存在门槛效应:

式中:S0和S1分别表示原假设H0和备择假设H1下的方程回归的残差平方和,n为样本总数,k为待估参数个数。在原假设条件下,F统计量是“非正态渐进分布”,其分布的临界值无法通过回归方程计算。参考Hansen[32]提出的方法,通过拔靴法(Bootstrap)可以获得F统计量的渐进分布,计算出渐进有效的P值。

确定存在门槛效应后,进行第二项假设检验,验证门槛值是否等于真实值。原假设H0:γ* =γ,备择假设H1:γ*≠γ,构造似然比(LR)统计量为:

LR1(γ)的分布也是非正态的,Hansen[31]提供了一个简化公式c(α)=-2ln(1-(1-α)1/2),用于构造非拒绝域。在显著性水平为α时,LR1(γ)≤c(α),不能拒绝原假设,其中95%置信区间的c(α)为7.35。

3 结果与分析

3.1 描述性统计分析

为了进一步对比分析农村贫困居民与非贫困居民的之间的差异,采用现有贫困线标准(2011年为2300 元)对样本群体进行了划分。贫困线是评价农村居民贫困状况的重要指标,是维持农村居民基本生存所需的最低费用。张晓妮等[33]基于营养视角测算的贫困线与2011年国家提出的2300 元的贫困线较为接近。因此,本文选择2300 元的贫困线作为贫困状况划分标准,并按2004年的不变价格对贫困线进行调整,进而与平减后的人均收入进行比较,以判断农村居民是否处于贫困状况,共获得农村贫困成人样本数2018 个,非贫困样本数8501人。低于贫困线的样本占总样本的19.18%,这与何秀荣[34]按照2300 元的标准计算的2010年贫困发生率17.2%比较接近。贫困线上和线下样本的变量均值和标准差见表3。

表3 变量的描述统计Table 3 Descriptive statistics of variables

全体样本的膳食健康指数与收入水平的关系显示,无论是全体样本,还是贫困线上或线下样本,膳食健康指数均随着收入的上升而上升(图1),但收入是否显著影响农村居民的膳食健康,以及不同贫困状况下的收入对膳食健康状况的影响是否有显著差异,则需要进一步检验。

全体样本的膳食健康得分(HEI 值)的平均值为57.709,其中贫困线上的HEI 均值为58.478, 线下HEI 的均值为54.467, 对两类样本的HEI 进行差异显著性检验,T值为18.684,表明两类样本的HEI 存在显著性差异,贫困线上的样本HEI 明显优于线下人群。相比欧美发达国家(如加拿大),我国农村居民的HEI 得分偏低,表明我国农村居民的膳食健康水平有待进一步改善。全体样本的人均收入对数均值为8.337,其中贫困线上和线下的人均收入对数均值分别为8.662 和6.968。全体样本的家庭规模均值为4.011,其中线上样本和线下样本的家庭规模均值分别为3.891 和4.515。农村成人样本在婚比例为90.3%,线上和线下的样本在婚比例分别为90.4%和89.7%。

图1 不同贫困状况下HEI 指数和收入对数变化趋势Fig. 1 Average Healthy Eating Index (HEI) over four survey years by the Poverty Line

3.2 膳食健康的收入效应分析

根据前文的模型设定,基于CHNS 非平衡面板的数据特点,分别采用OLS 回归、年份固定效应LSDV 回归、省份固定效应LSDV 三种回归对比分析农村成年人膳食健康的收入效应。三种回归的结果显示,收入对农村居民的膳食健康有显著的正向影响,随着对年份效应和省份效应的逐步控制,农村居民膳食健康的收入效应逐步减少,但系数均在1%的水平上显著(表4),这表明,收入对农村居民的膳食健康有显著的正向促进作用。

表4 农村居民膳食健康状况(HEI)的收入效应回归结果Table 4 LSDV estimation results for Chinese rural residents (Dependent Variable: HEI)

控制变量回归结果显示,购买便利度、非农就业、婚姻状况、家庭规模都对个人的膳食健康有显著的正向影响。其中购买便利度与个人膳食健康正相关,这表明购买商品越便利,个人越容易获得更好的膳食健康状况,这一结论与Emran 和Hou[35]的研究结论较为相似。长期从事非农工作的农村居民膳食健康水平明显优于从事农业工作的居民,与文洪星和韩青[36]的研究结论类似。同时,个人的膳食健康水平与家庭规模显著的正相关,表明食物消费存在规模效应,家庭规模较大的个体可以在同样的人均收入水平下达到较高的膳食健康水平,与Deaton 和Paxson[37]家庭食物消费存在规模经济的结论类似。结果同时表明,在婚的农村居民的膳食健康水平明显优于其他类型的农村居民。

收入水平对农村居民的膳食健康有显著的正向影响,但收入与膳食健康之间潜在的内生性可能影响结论的稳定性。现有的研究表明,收入与居民的营养摄入或自评健康存在内生性[4,38]。不考虑收入水平与农村居民的膳食健康的内生性,得出的研究结论可能存在偏误。为了克服可能存在内生性问题,参考李平等[39]、Tian 和Yu[26]对CHNS 的收入工具变量的选取, 使用“家庭中非农就业的人数”和“家庭有几台可以看的电视”两个变量作为收入的工具变量,采用2SLS 和GMM 两种工具变量估计方法进行对比分析。

工具变量的内生性检验中,无论是2SLS 的DWH 检验,还是GMM 的C 检验,均在1%的显著性水平拒绝收入水平变量的外生性假设(表5),这表明收入是内生性变量。弱工具变量检验的F统计量均为59.296,均在1%显著性水平拒绝弱工具变量的原假设。两类工具变量回归方法的过度识别检验的P值均大于0.1,说明无法拒绝两个工具变量的外生性的原假设。检验结果说明,“家庭中非农就业的人数”和“家庭有几台可以看的电视”两个变量可以作为工具变量,有助于准确识别收入水平对膳食健康的影响情况。

工具变量的回归结果显示,农村居民膳食健康的收入效应的系数值为2.940,是普通OLS 回归系数的1.59 倍。这一结论与陈在余和王洪亮[4]分析农村居民收入对健康状况的影响得出的结论类似。分析结果表明,农村居民收入提升1%,膳食健康水平提升0.0294 个单位。

表5 农村居民膳食健康(HEI)的工具变量回归Table 5 IV estimation results for Chinese rural residents (Dependent variable: HEI)

前文的分析表明,收入对农村居民的膳食健康有显著的正向影响,但是收入对贫困居民和非贫困居民的影响差异则需进一步讨论。以2300 元贫困线为标准对全体样本进行分类,对贫困线上和线下两类子样本进行工具变量回归,结果见表6。工具变量的内生性检验中,两类样本均在5%的显著性水平拒绝收入水平变量的外生性假设。两类样本的弱工具变量检验均在1%显著性水平拒绝弱工具变量的原假设。两类样本过度识别检验的P值均大于0.1,说明无法拒绝两个工具变量的外生性的原假设。子样本的工具变量回归结果表明,收入对贫困人群的膳食健康的影响大于收入对非贫困人口的影响,以2SLS 为例,两者系数相差1.695。贫困农民收入增加1%,膳食健康水平将比同等收入增幅的非贫困居民的膳食健康水平高出0.01695 个单位。

3.3 贫困线的合理性评估

表6 贫困居民与非贫困居民膳食健康的工具变量回归结果Table 6 IV estimation results for Chinese rural residents by the Poverty-line (Dependent Variable: HEI)

为了从膳食健康视角对现有贫困线标准进行合理性评估,采用门槛回归搜索门槛值,并与现有贫困线进行对比。门槛回归的结果显示最优门槛值为2455 元,F统计量在1%水平下显著,95%的置信区间为[2333, 2606]。这表明,农村居民的收入水平对膳食健康的影响存在显著的门槛效应。以单一门槛值作为贫困线划分标准对样本进行分类。门槛值上的样本HEI 均值为58.786,门槛值下样本HEI均值为54.597,对以门槛值划分的两类样本进行差异显著性差异,T值为21.633,这表明门槛值上的样本HEI 显著优于门槛值下的样本,以门槛值划分的两类样本的HEI 的差异性高于以现有贫困线划分的两类子样本。对两类子样本进行工具变量回归,结果见表7。

工具变量内生性检验表明,门槛值上下的两类样本均在5%的显著性水平上拒绝收入水平变量的外生性假设。两类样本的弱工具变量检验的F统计量均在1%显著性水平拒绝弱工具变量的原假设。两类样本的过度识别检验的P值均大于0.1(表7),说明无法拒绝两个工具变量的外生性原假设。两类样本的工具变量回归结果表明,收入对门槛值下的人群膳食健康的影响大于收入对门槛值上的人群膳食健康的影响,且以门槛值为贫困情况划分标准,收入对贫困居民的膳食健康的正向促进作用大于以现有贫困线下居民膳食健康的收入效应。门槛值2455 元按CPI 调整,可得膳食健康视角下2011年的门槛贫困线为3159 元,比2011年国家设定的2300 元贫困线标准高出859 元。基于膳食健康视角的贫困线标准3159 元,按汇率折算,介于世界银行2008年公布的“一天1.25 美元”的贫困标准和2015年公布的“一天1.90 美元”之间,具有一定的合理性。

表7 基于门槛值的农村居民膳食健康的工具变量回归结果Table 7 IV estimation results for Chinese rural residents by the estimator based on the threshold value(Dependent variable: HEI)

4 结论与建议

4.1 结论

研究表明,农村非贫困居民的膳食健康水平明显优于贫困居民,贫困状况制约农村居民膳食健康水平的提升。收入对农村居民的饮食健康具有显著的正向影响,并且农村贫困居民膳食健康的收入效应明显高于非贫困居民。不考虑收入与膳食健康的内生性问题,容易低估收入增长对农村居民膳食健康的促进作用。从膳食健康的角度来看,现有贫困线标准(2011年为2300 元),相较门槛回归结果(2011年为3159 元)明显偏低。以门槛值作为新的贫困线划分标准进行分析,研究结果支持贫困居民膳食健康的收入效应高于非贫困居民这一结论,且新贫困线划分标准下的贫困居民膳食健康收入效应高于以传统贫困线划分标准下的贫困居民膳食健康的收入效应。

鉴于数据限制,本研究采用的人均收入来自CHNS 数据中的家庭人均净收入。这与通常讨论的农村家庭收入有一定的区别。可能存在一些家庭因某些年份收益不好被划入贫困家庭,研究存在一定的局限性。考虑到CHNS 数据收集的是上一年度的家庭净收入,即上一年的家庭总收入减去家庭总支出。理论上,上一年的净收入情况对下一年的家庭预算形成约束,直接影响家庭成员的食物消费选择,因此采用人均净收入研究收入增长对农村居民的膳食健康的影响分析,具有一定的合理性。上述存在的局限性将在后续的研究中通过其他调研数据予以解决。

4.2 建议

1)增加农民收入仍是改善农村居民膳食健康水平的重要手段。实现农村贫困人口收入的可持续增长,不仅是“精准扶贫”的基本要求,也是改善农村贫困居民膳食健康水平的关键所在。

2)从膳食健康视角来看,我国基于2011年的2300 元贫困线标准有待进一步提高。农村居民特别是农村贫困居民的膳食健康状况事关《健康中国2030》的顺利实现,如果计划对贫困人口的营养状况进行政策干预,现有的贫困线标准有必要上调至同期的3159 元。

3)随着收入水平的提升,当收入不再制约农村居民的食物选择时,收入对农村居民膳食健康的促进作用开始下降。应同时结合一些非经济因素,如健康膳食观念宣传册和宣传影像资料走进乡村,走进田间地头,通过健康膳食观念的引导促进农村居民膳食健康水平的提升。

致谢:作者感谢美国北卡罗纳尔大学和中国疾病预防控制中心联合开展的中国健康和营养调查(CHNS)的数据使用许可。