釋 “瓜”

陳 劍

一、從子犯鐘銘所謂“‘瓜’之繁體”説起

(一) 字形辭例與諸説

春秋中期的子犯編鐘,銘文講到晋楚城濮之戰(公元前632年)部分云:

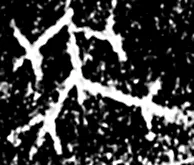

所謂“瓜(孤)”字原作如下之形:

其釋讀可謂聚訟紛紜,迄今竟至有多達八九種異説。如,釋作“禹”讀爲“渠帥”之“渠”(李學勤)或“玉”(蔡哲茂),釋讀爲“瓜(孤)”(裘錫圭),釋讀爲“蜀(屬)”解爲“部屬”(張光遠),釋作“亢”訓爲“頸”(黄錫全),釋讀爲“尢(狂)”(黄錫全),釋作“年”解爲“糧草”(羅衛東),釋讀爲“(幼)”(袁國華),釋讀爲“而(鲕、麛、孩)”解爲“弱子”,等等。對此較晚出的論著已多有徵引評述,此不再一一重複列舉。(2)參看蔡哲茂:《釋子犯編鐘的“”字》,華南師範大學出土文獻語言研究中心編,張玉金主編:《出土文獻語言研究》第3輯,暨南大學出版社,2020年,第99—105頁。吴毅强:《晋銅器銘文研究》,浙江大學出版社,2018年,第273—275頁。以字形結合文意衡量,諸説之中,我以爲只有李學勤和裘錫圭先生之説是最有道理的。尤其是裘先生之説,略加修正即可作爲經本文重加研究之後的看法。其餘諸説,可以説絶大部分從字形到文義的問題都太明顯了,完全没有成立的可能。

所謂“‘瓜’之繁體”,根據本文的研究,是符合事實的。但問題在於,排比“瓜”字之形的演變序列,子犯編鐘之形實際上是插不進去的,它並不能簡單地通過與小篆“瓜”形相比較而認同。我認爲,此字確應釋讀爲“瓜(孤)”;但它作爲“‘瓜’之繁體”,與“瓜”字本身的形體,其源流實各自成一套,其間並無演變關係。

(二) 舊有對“瓜”之字形源流的一般認識

後來,有幾位學者不謀而合考釋出下舉西周金文中的“瓜”與从“瓜”之字,從而使得相關字形源流更加清楚完整。

涂白奎先生首先指出,上舉師酉簋、乖伯簋以及後文所論詢簋之字當分别釋爲“瓜”和“狐”,字形方面主要是據戰國文字“瓜”形上推。(7)涂白奎:《説西周金文中的“狐”字》,《考古與文物》2005年增刊《古文字論集(三)》,第110—112頁。何景成先生亦作同樣釋讀,其論述較詳。(8)何景成:《論師酉盤銘文中的“弁狐”族》,《中國歷史文物》2010年第5期,第63—68頁。後引何景成先生説亦見此。按乖伯簋之字用於賞賜物“~裘”,釋爲“狐”在文義上無疑是很合適的。余少紅先生也釋師酉簋諸形爲“瓜”,但未聯繫乖伯簋和詢簋的“狐”字。(9)余少紅:《師酉簋銘文中的“瓜”字》,《華夏考古》2009年第1期,第141—143頁。他們對字形的分析都差不多,如余少紅先生謂:

按此類理解實有問題,詳後文。

戰國楚簡文字中,“瓜”多作“匕”形之下曲筆特肥大之形,如《上博(二)·容成氏》簡41之“”字;或與“匕”形幾近全同,如《上博(一)·孔子詩論》簡17之“苽(瓜)”字;或作“匕”形下曲筆右側加黑團形,如後舉“”諸形,應即由肥筆或圓點變爲黑團,再略作移位而來。聯繫上舉西周金文來看,諸形顯即皆由類形變來,其演變方向與前引《譜系》所舉多見於三晋文者字略有不同(三晋文字亦偶有作黑團者,如《璽彙》3610“狐”字)。

秦漢文字與楚文字相類。其例極多,略舉如下:

《説文》篆形,顯即與上舉秦漢文字一脈相承。大家常引以説“外象其蔓内象瓜實”的戰國文字之形:

二、殷墟甲骨文中的“‘瓜’之繁體”

(一) 字形分合問題

上所説殷墟甲骨文舊所謂“垂”,絶大多數見於賓組卜辭,是大家公認尚未確識之字。研究者引作“垂”,也往往只是爲釋寫方便的權宜辦法。其用例頗爲單純,除作人名外,餘皆係“祭牲”之名,而非有研究者所認爲的“量詞”、祭祀名或祭祀動詞,詳後文。其形體變化頗爲豐富,現所見各種工具書收録有關字形,其間分合歸併多有分歧。故下面分類列舉,並對分合理由略作説明。

1. 作“祭牲”用法者

上舉B類形是此字中最多者,略不盡舉。

2. 與所謂“古文蔡”係兩字

兩字用法、寫法即皆不同。

3. 簡體、作人名者之認同

前舉B類字形或用作人名:

據其間字形變化關係,仍然没有問題皆可認同。成問題的是如下一類亦作人名之形,《甲骨文字編》第94頁第0331號單立爲一字,與其前第0330號即收録上舉《合集》1028、1029等形者分立:(17)李宗焜:《甲骨文字編》,中華書局,2012年。

按前舉《合集》1028:“辛卯卜:~不其以人。二月。”《合集》1029:“辛卯卜:~不其以人。”二者皆爲賓間類,係同時卜同事。上引《合集》9165亦爲賓間類,辭云“□卯卜:~以”,顯應與上兩版亦係同卜。據此可將有關諸形皆加以聯繫認同。前舉《合集》1028之形,《甲骨文字編》既收在第94頁第330號,又收入第77頁第268號下。吴麗婉博士已經指出:“根據《合集》1028與1029爲同文卜辭,應置於330號。”(18)吴麗婉:《〈甲骨文字編〉校補》,首都師範大學2017年博士學位論文(指導教師:黄天樹教授),第156頁。《新甲骨文編(增訂本)》第898頁附録第0084號,收録此所説《合集》1028、9165、9332、29716與前舉“祭牲”類用法的《合集》783諸形,將其認同爲一字,(19)劉釗主編:《新甲骨文編(增訂本)》,福建人民出版社,2014年。處理較好。

(二) “祭牲”類辭例略舉

《丙摹》206(《合集》767反+《合集》938反+)

《合集》769

《丙摹》203(《合集》776正+)

《合集》783

《丙摹》182、183(《合集》924正、反+)

《丙摹》251(《合集》709正+)

《合集》940正

(8B) 三瓜(夫)。

《合集》772正

《合集》768正反

《合集》808正

《合集》2471(《鐵》46.1)

《合集》773甲、乙

(13A) 一瓜(夫)。

(13B) 二瓜(夫)。

(13C) 三瓜(夫)。

(13D) 亖(四)瓜(夫)。

《合集》505正

(14A) 三瓜(夫)。

(14B) 亖(四)瓜(夫)。

(14C) 五瓜(夫)。

《合集》778正+《乙補》2213+《合集》774【林勝祥、林宏明綴合,《醉古集》第54組】

有關讀法與辭例分析,待先將字形問題講清楚之後,放到後文第六小節再談。

(三) 字形解釋

通過分析字形特徵,可以看出,該字應是由主榦與上出、下垂條枝構成的一個植物類象形字。中劃下端增加的類似橢圓形的符號,可能是植物的“果”,也可能是“土”。綜合判斷,我們認爲這個符號應看作“土”。(23)黄德寬:《釋甲骨文“叕(茁)”字》,《中國語文》2018年第6期,第712—720頁。引文見第714頁。

諸形相較,省變之迹亦歷歷可見。

應該説,討論至此都還只是可以聯繫起來“貫通”而“自圓其説”的“解釋性”的内容,仍然缺乏“確證”,不能使人完全放心。對此,我們繼續尋繹卜辭有關辭例與字形,能夠得到進一步的認識,最終堅定釋“瓜”的信心。

三、“‘瓜’之繁體”與“卣”之糾葛

(一) 其他類組卜辭與“‘瓜’之繁體”表同一詞之字

首先來看如下一組早已被研究者聯繫起來討論的卜辭:

《合集》22231[圓體類]

《合集》22232[圓體類]

《合集》21879+22228+22229[圓體類]【蔣玉斌綴】(28)蔣玉斌:《殷墟子卜辭的整理與研究》,吉林大學2006年博士學位論文(指導教師:林澐教授),第227頁,第241頁摹本。後引蔣玉斌先生綴合皆見此文,不再一一出注。

《英藏》1787(《合集》40859=《庫方》616)[近圓體類]

《合集》22227[圓體類]

《合集》22230[圓體類]

其中用“~”代替之字,原形如下:

早在郭沫若《卜辭通纂》之第779—781號,即已將前舉(18)(15)和(16)三辭前後相次列在一起,謂此所論諸形“自是一字,未詳”(摹原形未釋)。李學勤先生舉諸辭解釋謂“向妣庚舉行的一次盛大祭祀”,並指出《前》4.8.2一辭(即上第16辭)“字體不同”。(30)李學勤:《帝乙時代的非王卜辭》,《考古學報》1958年第1期,第60頁。收入《李學勤早期文集》,河北教育出版社,2007年,第131頁。彭裕商先生指出,諸辭“是同時所卜的”,據第(15)辭爲歷間組,可知“‘妣庚’應爲王室先妣”,或即商先王祖乙之配妣庚,由此可見屬於非王卜辭的圓體類(彭文稱爲“子附卜辭”)的首領“也與王室有血緣關係”。(31)彭裕商:《非王卜辭研究》,中國古文字研究會、中華書局編輯部、陝西省考古研究所合編:《古文字研究》第13輯,中華書局,1986年,第64—65頁。收入同作者《述古集》,巴蜀書社,2016年,第35—36頁。又參看李學勤、彭裕商:《殷墟甲骨分期研究》,上海古籍出版社,1996年,第103—104頁、第325頁。黄天樹先生亦引從其説。(32)黄天樹:《非王卜辭中“圓體類”卜辭的研究》,《黄天樹古文字論集》,第108—109頁。上舉成問題之字,似罕見專門討論者,研究者在引及諸辭時,或是摹原形,或是釋作“多”“”“”“朒”,以及“茤”“”等,大概也只是爲釋寫方便的權宜辦法。總之,以前公開發表的論著,似尚未見有人將上舉諸字與“卣”或“瓜”字相聯繫爲説者。

尤其是通過前文所論,我們在理解了所謂“瓜F”諸形之後,再來看上舉《合集》22136歷間類的[或被誤摹誤釋爲“(兹)”“”],其下方的“瓜形”,可以説簡直是太“扎眼”了。其左半拓本不甚清晰,大概本亦應與右半形同(此形與“丰”字簡體相近,但實無關係),全形是古文字中習見的“重複書寫某字而與該單字繁簡無别”的情況;可看作由“瓜F”之或類形再省去其中間一重筆畫而來,其中“屮”形表“瓜”之藤蔓莖葉(或亦可與一般从“屮”之字那樣理解爲泛指“草木植物”),而下方之“瓜形”仍甚顯,釋爲“瓜”非常自然。其字全體,可視爲“瓜F”簡體之複。

《乙編》1852+《乙編》2058

《合集》21873(《乙編》1121+1451)

《合集》22023

《乙補》601

(26D) 叀(惠)析。

《綴彙》781=《合集》21921下(《乙編》1454)+《乙補》511+《乙補》595【蔣玉斌、宋雅萍綴】

《合集》21849=《合集》21921左上=《乙編》1546

宋雅萍博士已經指出,上舉(26)(27)兩版係同文卜辭,前者爲右背甲,後者爲左背甲;此及上引諸辭中的所謂“”,並非如有研究者所説爲人名,而應係祭品。(34)宋雅萍:《殷墟YH127坑背甲刻辭研究》,【臺北】政治大學2008年中國文學系碩士學位論文(指導教師:蔡哲茂教授、林宏明教授),第259—260頁,又第217頁、第235頁、第276頁。又參看黄庭頎:《〈殷虚文字乙編〉背甲刻辭内容研究》,【臺北】政治大學2010年中國文學系碩士學位論文(指導教授:蔡哲茂教授),第248—249頁。

上舉(24)(26C)兩辭係對“析”致祭者,此外劣體類祭祀“析”之辭還見於《綴彙》799補遺(《合集》21921右上+):“其用羌于析。”圓體類中祭祀“析”者更爲多見。研究者對此已多有列舉分析,(35)蔣玉斌先生認爲即指“東方析”,見前引《殷墟子卜辭的整理與研究》,第119—120頁。又參看上引黄庭頎:《〈殷虚文字乙編〉背甲刻辭内容研究》,第214—217頁。此不贅。

(二) 與“卣”相關諸問題

1. “卣”諸形關係

先來看“卣”字本身。舊有對與“卣”相關諸形的關係,認識還是頗爲清楚的。王國維早已有正確講法,裘錫圭先生曾略概括謂:(36)裘錫圭:《從殷墟卜辭的“王占曰”説到上古漢語的宵談對轉》,《裘錫圭學術文集·甲骨文卷》,第486—487頁。

2. “卣”與“匏瓠”的特殊關係

討論至此,問題的關鍵就已經逐漸顯示出來了。我們所謂“瓜F”者,其主要用法既與“重複書寫兩‘卣’字”之“”相同、應表同一詞,而諸多研究者早已對“瓜”與“卣”之特殊關係有所揭示,則正好可以用早期古文字“表意字一形多用”的現象來加以合理解釋。簡而言之即,(取自前舉形右半)、類形,既是“瓜”的象形字,又因容器“卣”最初即常以匏瓠類之“瓜”製成,故又可表“卣”。(40)同時還要注意的是,“瓜/卣”之類形,其頭部斜筆係尚連在瓜柄上的瓜蔓之形(而非所謂“卣”之“提梁”云云)。其形整體,仍是“瓜”形而非已去除頂部藤蔓、開口掏空而成之器物“卣”。我們説“瓜”“一形多用”而爲“卣”,是基於“瓜”與“卣”的意義關係;形本身,尚不好直接説爲器物“卣”的“象形字”。其“複體繁形”“”,既可以是“瓜”之繁,也可以是“卣”之繁,前者即可與“瓜F”通用、表同詞。另外,作人名族名類用法的“()”與“”,到底是音“卣”還是音“瓜”,則似尚難以斷定。

研究者解釋“卣”字構形,多説爲即青銅器中現所稱那類酒器“卣”(鼓圓腹、短頸斂口、有圈足和提梁)之整體象形,以字形之上部斜筆當器物之“提梁”,其實形體並不密合。(41)參看朱鳳瀚:《中國青銅器綜論》,上海古籍出版社,2009年,第199—200頁。同時,也有不少研究者已經聯繫“瓠”或“匏”爲説,是顯然更加直觀明晰的。

有關講法,現在被注意到最多的,是徐中舒先生之説,因其曾被流傳較廣的兩種工具書(《甲骨文字典》《説文新證》)所采用。其説略謂:“(卣字)爲古時盛酒的葫蘆,底部不穏,故盛以盤(按此説不確),……銅器中有瓠壺,就象葫蘆形,這是真正的卣。”(42)徐中舒:《怎樣研究中國古文字》,陝西省考古研究所、中國古文字研究會、中華書局編輯部合編:《古文字研究》第15輯,中華書局,1986年,第5頁。季旭昇先生引從其説,謂“甲骨文、金文卣字,象瓠壺之形,下或加底座(作“凵”或“皿”形)”,“瓠壺是最原始的卣,學者大致都能同意”。(43)季旭昇:《説文新證》,藝文印書館,2014年,第390—391頁。按所謂“凵”形即意符“皿”旁之省(王國維早已指出此點(44)王國維:《戩壽堂所藏殷虚文字考釋》,上海倉聖明智大學石印本,1917年,第44頁。王國維:《觀堂集林·釋由》,中華書局,1984年,第274—279頁。),而無關於所謂“器座”。

此外又如:

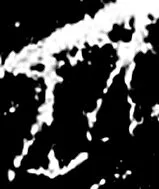

按先秦青銅器中所謂“瓠形壺”或“瓠壺”,或稱“匏壺”,(52)張頷:《匏形壺與“匏瓜”星》,收入《張頷學術文集》,中華書局,1995年,第44—48頁。其形如:

其特徵是大腹、橢長,整體略成弧形,至頭頸部即明顯歪斜向一邊成所謂“斜頸”。其形與前所舉“(卣)”形中的“瓠瓜”之形,顯然是非常密合的。瓠瓜的變種很多,今天所説的長瓠子、長柄葫蘆與亞腰葫蘆,皆可作容器,其頸部也都可以長得歪斜。此類瓠壺之形,與長瓠子最爲接近。(53)另外要注意者,不少研究者所説早期銅器壺、卣皆仿瓜瓠製(如郭寶鈞:《商周銅器群綜合研究》,文物出版社,1981年,第147頁、第149頁),或亦稱之爲“瓠壺”者(如馬承源主編:《中國青銅器(修訂本)》,上海古籍出版社,2003年,第216頁),係指一般的大腹細長頸之壺,所謂“瓜瓠”大致相當於今所説“長柄葫蘆”,並不具備“斜頸”特徵。

不過,直接將殷墟甲骨文的“卣”字形與青銅器所謂“瓠壺”相聯繫比附,此恐還存在一些問題,主要是其時代難合。

很多考古學者與青銅器研究者對所謂“瓠壺”這類器物作過專門討論,如較晚出的盛偉先生文,共收集到41件,總結説“瓠壺目前最早見於西周早期,春秋中期以前都比較少見,春秋晚期至戰國早期相對較多”。(54)盛偉:《銅瓠壺初論》,郭偉民主編:《湖南省文物考古研究所建所三十周年紀念文集》,科學出版社,2016年,第253—265頁。上舉之器,其時代即尚存在較大争議。(55)參看張懋鎔:《瓠壺的斷代研究——從新寧瓠壺談起》,收入同作者《古文字與青銅器論集》第5輯,科學出版社,2016年,第169—173頁。熊建華:《論商周瓠壺——兼論新寧出土青銅回首龍鋬瓠壺的年代》,《湖南省博物館館刊》第5輯,嶽麓書社,2009年,第122—130頁。熊建華:《湖南商周青銅器研究》,嶽麓書社,2013年,第129—131頁。不管如何,現所見主要的青銅瓠形壺的時代是偏晚的,還有不少研究者認爲其出現“可能受到草原民族文化的影響,其祖型或許是模仿草原民族用於馬上携帶酒或水的一類器物”。(56)前引盛偉:《銅瓠壺初論》,第261頁。又參看文中所引高崇文先生、陳佩芬先生説。我們確實不好直接拿此類銅器來説“瓜”與“卣”之關係(即謂“卣”字形“象青銅瓠壺”之類)。但“卣”與“瓠瓜”之聯繫密切而自然,就一般情理而言,以匏瓠盛酒水之習,在古人生活中應早已一直存在,故最初以匏瓠所製之盛酒器本即可名“卣”,後代又再用青銅仿製(或亦有以陶器仿製者),即所謂“瓠形壺”。銅器瓠形壺出現時代晚,並不能據以否認匏瓠類之“瓜”與“卣”在命名、造字上的關繫。(57)前述所謂銅器瓠壺來自北方草原民族的看法如果符合事實,亦未必不是草原民族先以銅器或陶器仿自中原人之以匏瓠所製之壺(遊牧民族本身恐不産匏瓠,亦本無以之盛酒水之習俗),再由中原人借入。

至於青銅器“卣”在殷商人那的名實對應關係等等,那是另一個層次的問題。考古學者與青銅器研究者對於“卣”的定名以及與“壺”的區分等已多有探討,亦多有分歧。(58)參看張懋鎔:《青銅器定名的新方法:組合關係定名法——以青銅卣的定名爲例》,見張懋鎔主編、馬軍霞著:《中國古代青銅器整理與研究·青銅卣卷》序言,科學出版社,2015年。收入前引張懋鎔:《古文字與青銅器論集》第5輯,第308—325頁。王祁:《商周銅尊卣配對組合研究》,《考古學報》2019年第3期,第81—92頁。他們亦往往引古文字字形爲説。我覺得,某類器物之最初命名,與文字系統中爲其取象造字,與對應實物由於時代變遷而導致名實關係演進變化、名稱或具有相對滯後性等等,幾個層次的問題可能應該分開來看。由於有上述糾葛,甲骨文之形與商末銅器之形,有的恐已難對應爲説。(59)例如,孫華先生謂:“從卣字的古文字形體來看,卣字字形與提梁銅壺的器形差别很大,如果卣字爲象形或象意字,提梁銅壺就不應當是古文字材料中所代表的器物。”此即可不必。見前引孫華:《商周銅卣新論——兼論提梁銅壺及銅匜的有關問題》,第23頁。卜辭“鬯若干卣”之“卣”,已是用於宗廟祭祀之禮器,在當時其實物不妨已經指即現所稱之青銅卣;但其物之得名、造字遠遠在前,完全可以解釋爲本係用於盛酒水之匏瓠原稱“卣”,後製青銅器以盛鬯,雖已特别貴重,但仍名之爲“卣”,而其形已可與原初之匏瓠有較大距離。

四、“瓜”字之形本身的來源

討論至此,必須回過頭去重新思考“瓜”形本身的來源問題。

(一) “”與“瓜”的字形演變關係

一般所謂“瓜”形“爲表示瓜而連帶畫出瓜蔓”云云之説,(60)裘錫圭:《文字學概要(修訂本)》,商務印書館,2013年,第121頁。可謂深入人心,我過去也從未産生過懷疑。但在我們新聯繫上“瓜F”與“卣”之“複體繁形”“”、以“一形多用”説“瓜”之與“卣”之後,再從文字的系統性上考慮,諸形之間的關係,就感覺實在是顯得太奇怪、太獨特了。結合起來看,“”與“瓜”形本身,實在是不容無關。據此略一推論即可知,一般之“瓜”形、,其真正來源,其實就是“(卣)”形。討論至此而不得不得出這個結論,真可説頗爲出人意料。

我們先從字形演變的一般規律來看,古文字中的“圈形”“填實的黑團形”“粗肥筆形”與“豎筆或斜筆上加小圓點,圓點再變爲短横或長横形”等,這幾者之間的交替變化,是極爲常見的,如“土、丰、、枼/世、午、由、克、/灷、臾、屯”,等等。(61)關於“由、克、/灷”參看陳劍:《釋“”》,復旦大學出土文獻與古文字研究中心編:《出土文獻與古文字研究》第3輯,復旦大學出版社,2010年,第1—89頁。下面略以“臾、屯”兩形的變化爲例來對比看:(62)關於“臾”參看陳劍:《甲骨金文用爲“遊”之字補説》,復旦大學出土文獻與古文字研究中心編:《出土文獻與古文字研究》第8輯,上海古籍出版社,2019年,第1—46頁。關於“屯”詳見蔣玉斌:《釋甲骨金文的“蠢”兼論相關問題》,《復旦學報(社會科學版)》2018年第5期,第118—130頁。

“屯”字後來西周金文之形其斜筆中上變爲小點、短横之例多見,即隸楷字形上長横筆的來源。

就“封閉的圈形下又出頭”再産生各種變化而言,見於“丰”與“(終)”等字,是更爲切合、適於拿來與此所論相對比印證之例。“丰”之變化如:

以上所論,尚可説僅係字形演變的“可能性”;化此爲“必然性”乃至“實然”的更爲直接有力的證據,則其實早已見於西周金文,只是舊因拓本不夠清晰而被忽略了。

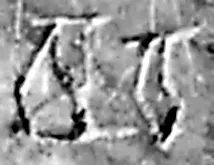

前舉諸家釋西周金文師酉簋和盤的“瓜”、乖伯簋的“狐”之説之可信,還有一個重要的證據,即師酉簋和盤中的專名“弁瓜尸(夷)”,詢簋(《集成》4321)中亦有之,與“瓜”相當者應即乖伯簋的“狐”字。但其形左半很不清楚,何景成先生解釋云(原將所論之字用“◎”代替):

乖伯簋“狐”字的釋讀,爲認識詢簋中的◎字提供了依據。◎字和乖伯簋中的“狐”字的寫法一樣,也是個从“瓜”从“鼬”之初文的字,字形中表示“鼬”的字形尚可辨析,而作爲聲符的“瓜”形則稍有殘泐,但是該字形竪筆部分的肥筆特徵還是比較明顯。因此,◎應釋作“狐”。師酉簋和師酉盤銘文中與◎相應的字作“瓜”,與詢簋相對應,兩者可以相互印證。

涂白奎先生亦以此字爲左下从“瓜”聲,其餘部分與乖伯簋之形的不同則在於“瓜”形之上爲“肉字形”,摹作:(64)高明、涂白奎編著:《古文字類編(增訂本)》,上海古籍出版社,2008年,第525頁。

在前述我們新聯繫上“瓜”與“卣”形之後,再回過頭去細看詢簋之字,才恍然大悟。試將比較清晰的詢簋拓本(比較各種拓本,以下引《銘文選》所收最好)與彩色照片放大細審:(65)陝西省古籍整理辦公室、陝西省考古研究院編,張天恩主編:《陝西金文集成》,三秦出版社,2016年,第13册第104頁彩照。

(二) “”與後世“”字

諸形較清晰者如:

古文字雖多正反無别,但楚簡中此兩類字形的用法是有明顯界限的,已應視爲兩字。A類“”,與甲骨文“()”一樣,就是“瓜”字之“複體繁形”。傳抄古文或假借“”爲“與”,楚簡中从之得聲之“蓏”字讀爲“苽”或“瓜”(與傳世古書音“郎果切”之“蓏”字不同),皆可證。B類作“”反寫之形,或隸定爲“”,从“艸”从之得聲之字或隸定爲“”。此類形多與“禺”聲字發生關係,如楚竹書中用爲“遇”“愚”或“偶/耦”;見於遣册與簽牌的名物字“”即“藕”字異體,李家浩先生以“以主切”“讀若庾”之“”解之,講爲讀音相通關係;(67)李家浩:《信陽楚簡中的“杮枳”》,李學勤主編:《簡帛研究》第2輯,法律出版社,1996年,第6—7頁。另有研究者説爲“兩人相偶”之“偶”或耦耕之“耦”的表意字。

五、“瓜、卣”等係“一形多用”的補充説明

(一) 字形與意義關係

早期古文字“表意字一形多用”的較原始現象,其例極多。與此所論較爲切合,即又牽涉“單複無别”之例如,裘錫圭先生曾論卜辭“屮”“木”皆可用爲“生”,又可重複書寫“木”形而爲“林”,遂與樹林之“林”同形而實無關;並已舉出“幺”與“(絲)”等同類例。(71)裘錫圭:《釋“木月”“林月”》,《裘錫圭學術文集·甲骨文卷》,第338—343頁。與此所説“(卣)”之與“(瓜)”,頗可相印證。

最適合拿來對比的,是唐蘭先生與裘錫圭先生已曾詳論、鄔可晶先生又加以補充之“帚”與“彗”等之例。(72)以下所述,參看前引唐蘭:《殷虚文字記》,第20—25頁。裘錫圭:《殷墟甲骨文“彗”字補説》,《裘錫圭學術文集·甲骨文卷》,第422—430頁。又裘錫圭:《説从“”聲的从“貝”與从“辵”之字》,《文史》2012年第3輯(百輯紀念特刊),第21—22頁。趙鵬:《殷墟甲骨文女名結構分析》,宋鎮豪主編:《甲骨文與殷商史》新1輯,綫裝書局,2009年,第195頁引陳劍説。鄔可晶:《談談所謂“射女”器銘(附:釋“”)》,清華大學出土文獻研究與保護中心編,李學勤主編:《出土文獻》第5輯,中西書局,2014年,第5—20頁。但鄔可晶先生認爲,“帚”“蔧”音近,二者很可能本由一語分化,此與我們以“一形多用”説之,略有不同。簡單概括他們的看法,與此所論正可互證。商代金文中的類形,係古代名“葥”“地膚”以及“王帚”“王蔧”等類植物之“全體象形”,應逕釋爲“蔧”,此猶我們以類形爲“瓜”之“全體象形”,應釋爲“‘瓜’之繁體”;僅取之上部像枝葉形之,再減省其多重形而只作兩重形,即“彗”字中的(《説文》所謂“彗”从“甡”中之“生”形);減省其左或右之半,即爲甲骨文“彗”字中的形,此猶我們以“瓜”字、爲“已摘之瓜”形;植物“蔧”之莖葉常用作掃帚,或者反過來説,掃帚常係以“彗”製成,二者關係極爲密切,故(蔧)又可用爲“帚”,其下部加以“結紮”即“帚”形,此猶我們以爲、又係“卣”字,亦即“可作‘卣’器之‘瓜’”。

(二) “”亦應從“瓜”來

北大漢簡《蒼頡篇》中“鴇”字兩見,一爲正文“鶡鳵(鴇)牝牡,雄雌俱鳴”,一爲章題“鶡鴇”,其形如下:

後世字書以“鳵”爲“鴇”字異體,據此可見這類訛形亦出現甚早。

試對比戰國文字中如下“瓜”形(現多見於三晋文字):

我們知道,“表意字一形多用”是早期古文字特有的比較原始的現象,後來隨着文字系統的演進成熟,出於字形與音義對應關係的明晰確定,大多已利用各種手段加以分化。現所見最早爲漢代文字的“”,既然來源於“瓜”形用爲“匏”者(字形的直接源頭應也是)、後復由字形上“小點變横筆”的異體分化,則在商周古文字中“”字理應一直是存在的,值得以後加以留意。

六、卜辭“瓜”疑讀爲“夫”及相關辭例分析

(一) “瓜”疑讀爲“夫”

首先應該强調指出的最爲關鍵重要的一點是,在現所見殷商甲骨金文中,其實竟然還没有“成年男子”義之“{夫}”這個詞,這是很奇怪的。

“成年男子”義之“夫”,是上古漢語中的常用詞、“基本詞”或者説“核心詞”。傳世先秦古書之例自不必多説,出土文獻亦已於西周金文中即頗爲常見。其中某種身份的人“若干夫”之辭例,如多見的“(執)訊若干夫”,大盂鼎“人鬲自馭至于庶人六百又五十又九夫”“人鬲千又五十夫”,曶鼎“臣廿(二十)夫”等等,與卜辭“若干瓜(夫)”之類用法,極爲接近。而現所見殷墟甲骨文中,“夫”字已出現約近40次,數量不算少,但皆係地名、人名或族名;商代金文中的“夫”字,也都是作族名或人名/私名用的,皆没有表“{夫}”這個“詞”的用法。這樣的特殊情形,當然也早就被一些研究者注意到了。但他們或因此而認爲,“夫字原來就是大字”,“是在西周初從大字中分化出來的”云云,即根本不承認殷商文字系統中有後世音“甫無切”之“夫”字;(74)陳復澄:《文字的發生與分化釋例之一——釋大、天、夫、太》,四川大學學報編輯部、四川大學古文字研究室編:《古文字研究論文集》(《四川大學學報叢刊》第10輯),四川大學出版社,1982年。收入宋鎮豪、段志洪主編:《甲骨文獻集成》第13册,四川大學出版社,2001年,第181—184頁。或據此而謂“‘夫’之爲詞,於西周時始分化獨立”云云,解釋金文“夫”字謂,“量詞,用以稱數成年男子,始見於西周,商代用‘人’不用‘夫’”;(75)張世超、孫凌安、金國泰、馬如森撰著:《金文形義通解》,(日)中文出版社,1996年,第2503—2504頁。或謂“計算人數之量詞,周人使用‘夫’、殷人使用‘人’”,説爲“殷、周語言來源有差異”云云;(76)李瑾:《上古漢語“夫”字音義與漢藏語人類學關係論略》,《重慶師院學報(哲學社會科學版)》2000年第2期,第64頁。按殷墟卜辭“若干人”習見(包括祭祀用“羌若干人”之類),不説“若干瓜(夫)”,大概只能歸結於表達習慣問題。亦即皆不承認殷商時代語言中有“{夫}”這個詞。這些講法,實在都是很牽强的。研究者一般認爲,“大、夫”本一字,象正面人形,既可表“成年男子”義之名詞“夫”,又可表“夫”所具之抽象性質,即“大人(成人)”相對於“子”(小孩)之“大”義,亦係早期古文字“表意字一形多用”的現象[卜辭“夫”形尚偶可用爲“大”,如“夫甲”“夫示”即“大甲”“大主”(“大”形則没有作“夫”用的)]。由此而言,在當時詞彙系統中,不容不存在“成年男子”義之“夫”這個詞。就“文字系統”層面而論,從後舉“”“”等字看,殷墟甲骨文中“夫”形之已有後世“甫無切”之“夫”音,也無可懷疑。總結以上所論,我們將卜辭“瓜”讀爲“夫”,就補上了出土文獻所見殷商古漢語的“{夫}”這一“空位”。

再説讀音關係。“瓜”是見母魚部合口字,“成年男子”義之“夫”是幫母(“發語詞”義者是並母)魚部字。二者直接相通之例,似尚難覓。觀察有關文字關係,與“瓜”聲字最密切者,是“古”聲字。其例於傳世古書所見如,“罛、罟”一字異體,“孤”或與“辜”通用;(77)參看張儒、劉毓慶:《漢字通用聲素研究》,山西古籍出版社,2002年,第375頁“【古通瓜】”條。出土文獻之例如,楚竹書舜父瞽叟之“瞽”字,郭店簡《唐虞之道》作从“瓜”聲之“”(簡9、24),《上博(二)·子羔》簡1作“”,即“”之誤字或訛混字(《説文》“鼓”字籀文作“”,加注“古”聲);與“夫”聲字關係最密切者,是“父”聲、“甫”聲字,有關通用之例極爲習見,不必贅舉。我們説“瓜”與“夫”相通,可以舉“古”聲字與“夫”聲、“父”聲及“甫”聲字之相通來説明。其特别之處,在於聲母爲牙喉音(且應爲合口)之字與唇音之字相通。對此,研究者也已先後舉出了很多例子(以魚陽部字居多)。其中與此所論較爲切合者,如下所述。

讀“瓜”爲“夫”的最大障礙,或者説最令人感覺“奇怪”而不是立即就能接受之處,大概無非就在於“用字習慣”問題。即卜辭爲何放着已有的現成表意本字不用,却使用别的假借字(且其形亦更繁),這確實是既罕見又難以舉出完全相同之例者。但我們從另一個角度想,如果承認此讀法,則也未嘗不可以説是豐富了我們對當時用字習慣的認識。另一方面,與此所論“瓜”讀爲“夫”可謂“部分相類”之例如,卜辭既已有習見迭出的傷害之“害”的表意本字“”,而賓組卜辭又或假借“匄”字表“{害}”。卜辭既已多見作“从倒脚在人上形”之“(咎)”字,“其字象人爲足所踐踏”(《懷特》第3頁),應本即爲“咎災”之“咎”所造;但同時,卜辭又多有假借“求”表“{咎}”之例。(86)兩種用字情況有卜辭類組之别,詳參王子楊:《甲骨文字形類組差異現象研究》,中西書局,2013年,第93—94頁。當然,所謂“説有易,説無難”,由於現所見材料的限制,殷商時代也未必不存在以“夫”字表{夫}的用字習慣,只是我們現在還没有看到而已。如果以後發現此類材料,則正可説即與上述“匄(害)”“求(咎)”之例,情況更爲接近。

(二) 相關辭例分析

前文已經提到,“瓜F”既非祭祀動詞或用牲法,亦非“量詞”。對此沈培先生早已曾做過很好的分析:

“伐幾羌”可以説成“伐羌幾”,如我們看到有“伐羌五”(32560)的説法。“伐”與“羌”是種屬關係。“”與“”的關係與“伐”與“羌”的關係相同。我們雖然没找到“幾”的例子,但看到了“女一”(728)的説法,“”與“女”的關係,跟“”與“”的關係也是相同的。另外,我們還看到“三”(710)的説法。這些都可以證明“伐十羌”“三”中的“羌”“”不是量詞。(87)沈培:《殷墟甲骨卜辭語序研究》,文津出版社,1992年,第197頁。

又謂,在“又伐于‘O神’羌幾”“又伐于‘O神’幾羌”或“又伐于‘O神’幾人”的句子中,“羌”“人”具體説明“伐”的身分,“伐”與“羌”是“種屬關係”,“卜辭屢言‘’”,“有時説‘幾’”,“説明‘’與‘’不應當是兩種祭牲,‘’應當是説明‘’的”,並謂“一”可與下引“……一女”比較:(88)沈培:《殷墟甲骨卜辭語序研究》,文津出版社,1992年,第110—112頁。

《合集》32176=33129

《丙摹》512(《合集》728+)[賓組]

(31C) 三人。

《合集》32172[歷無名間類]

《合集》787(《乙編》7750)

此外又如周原甲骨H11:1:

兩“祝”字之釋從謝明文先生説。(89)謝明文:《説夙及其相關之字》,復旦大學出土文獻與古文字研究中心編:《出土文獻與古文字研究》第7輯,上海古籍出版社,2018年,第38—39頁。“士”字舊釋爲“二”,董珊先生改釋爲“士”,舉西周金文師簋(《集成》4313、4314)“毆(驅)孚(俘)士女、羊牛”爲説,解釋“士女”爲“一對男女之人牲”,(90)董珊:《重論鳳雛H11出土的殷末卜甲刻辭》,蔡玫芬主編:《赫赫宗周:西周文化特展圖録》,臺北故宫博物院,2012年,第338頁。應可信。“士女”之所指,可謂亦即“瓜(夫)、女”。

《花東》409

古育安先生引沈培先生説,認爲這兩辭不應該像有的研究者那樣斷讀理解爲“小又、妾”“、臣又妾”,而應是“小又妾”“臣又妾”,前者與“小又女”“應該是同樣的表達方式”。我們看同版還有“叀(惠)羊又鬯(禦)子馘于子癸”“叀(惠)牛又鬯(禦)子馘于子癸”“叀(惠)五羊又鬯(禦)子馘于子癸”諸辭,用“又”連接的都是前後並列的兩項,可知此説確實是更有道理的。古育安先生又以“妾”“臣”連讀與“女”“”對比,謂其結構相同,“臣又妾”很可能是指“臣”與“妾”。(91)古育安:《殷墟花東H3甲骨刻辭所見人物研究》,花木蘭出版社,2013年,第473—475頁。其説亦頗多可從。前舉“士女”,亦可與此“臣又妾”相聯繫爲説,猶言“士又女”。又如下舉兩辭:

《村中南》478[午組]

原整理者釋文多不確,此改從李霜潔釋。但(35B)一辭之“女”字,李霜潔説仍從原釋讀爲“母”,(92)李霜潔:《殷墟小屯村中村南甲骨刻辭類纂》,中華書局,2017年,第319—320頁。此則嫌不確。此“女”字前之“乙”,亦即(35A)辭(前一天)之“妣乙”。午組卜辭没有“母乙”或“乙母”的稱謂,而祭祀“妣乙”之辭則多見,亦或與“祖庚”同見(《合集》22045+15108)。(35B)應理解爲“禦于妣乙女,禦臣于祖庚”,亦即“禦于妣乙一女,禦于祖庚一臣”。“”要貫下管到“臣”字,也可説“臣”前“承上省略”“”字(前舉28辭“又妣己一女,妣庚一女”,亦頗相類),與上述(34)《花東》409的“臣又妾”即“臣”與“妾”二者,關係相近。此看似與“”對舉之“臣”,實亦屬於“臣”,與“瓜(夫)”結構相類。據以上所論,今後如能看到“瓜又女”之類辭例,“瓜”之讀“夫”就更可肯定了。

又:

《丙摹》233(《合集》904正+)

(37B) 貞:二瓜(夫)。

《合集》779正【《合集》780同卜,存“貞:[二]瓜(夫)。”】

此係骨條刻辭之殘,不能如龜腹甲那樣根據左右相對位置確定兩辭之間的應係。大概是在貞定“”之後,再選貞“二瓜(夫)”,與下舉(38)辭關係略同:

《合集》721正(《丙編》47)

此兩對卜辭分别位於龜腹甲左右相對位置,其間關係,應係先正反對貞確定“”,再選貞是否“瓜(夫)”(因還有“女”之類的選擇)。又:

《合集》792正+《合集》729

《合集》710

《丙摹》27(《合集》6475反)

《合集》795正(《丙摹》513)

《合集》759(《復旦》25)

《合集》788(《乙編》2801)

《合集》716正(《乙編》3387)

《合集》784

《合集》785

《合集》740

又:

(50C) 二瓜(夫)。

(50E) 三瓜(夫)。

(50G) 亖(四)瓜(夫)。

(50I) [五瓜(夫)]。

《合集》775(《丙摹》540)

(51B) 二瓜(夫)。

(51C) 三瓜(夫)。

(51D) 亖(四)瓜(夫)。

(51E) 五瓜(夫)。 《合集》777正+《合集》9274正+《乙補》6493(《醉古集》第363組)+《乙編》2473+《乙補》91正(93)宋雅萍:《背甲新綴十二例》之第七例,《臺大中文學報》第36期,2012年3月,第17—19頁。

由(50A)(50B)(51A)與諸辭對比,可知其中“瓜(夫)”即“一瓜(夫)”。其辭以及前舉(7A)“(禦)于匕(妣)庚瓜(夫)”、(8A)“匕(妣)庚瓜(夫)”等,皆可對比。又:

《合集》672正+(《丙摹》117)

《合集》683:“丁酉卜,貞:于河女。”《合集》658:“辛丑卜:于河妾。”亦可爲參考。此皆可見“瓜”之與“女”“妾”相近,將其讀爲“夫”是很合適的。

《合集》786反

《拾遺》78(94)原釋文將“一”視爲兆序數,認爲與前舉(39)《丙摹》467“内容相涉”。

《合集》771

《合集》18444

《合集》790(《旅博》1188)

結 語

最後,簡述本文主要結論如下。

2020年5月3日初稿寫完

2020年6月16日二稿

2020年6月25日三稿

2020年9月16日改定

附記

本文初稿先後蒙蔣玉斌、劉釗、蔣文、張富海和葛亮等諸位師友審閲指正,糾正其中不少疏誤。尤其是蔣玉斌先生提供詳細意見,促使我對有關問題的思考更加全面深入。在我以本文内容於2020年6月27日作了《釋瓜》的網上“雲講座”之後,又先後蒙駱珍伊、沈瑞清和蘇建洲先生提供意見與建議。謹此一併致以衷心謝忱。